Младенческая смертность в городских и сельских поселениях Сибирского федерального округа

Автор: Трибунский С.И., Б Колядо В., Асанова Т.А., Колядо Е.В.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Организация здравоохранения и общественное здоровье

Статья в выпуске: 3-1 т.26, 2011 года.

Бесплатный доступ

Цель: в процессе динамического исследования выявить тенденции и особенности формирования младенческой смертности в городских и сельских поселениях Сибирского федерального округа (СФО). Из материалов официальной государственной отчетности проведена выкопировка данных о численности и составе населенных пунктов в субъектах СФО. Систематизированно собраны все имеющиеся данные о процессах естественного движения населения в территориях (рождаемость, брачность, общая смертность всего населения, младенческая смертность и по периодам новорожденности). В соответствии с целью применялись следующие методы научных исследований: аналитический, статистический. За период 1999-2008 гг. изучен тренд коэффициента и причины младенческой смертности в городских и сельских поселениях СФО. Выявлены особенности формирования младенческой смертности, как важного индикатора здоровья населения в субъектах СФО. Результаты исследования подтвердили различия в состоянии здоровья населения, уровень которого в селе традиционно ниже, чем в городе.

Младенческая смертность, субъекты сфо, сельское и городское население

Короткий адрес: https://sciup.org/14919515

IDR: 14919515 | УДК: 314.422.2(571.1/5)

Текст научной статьи Младенческая смертность в городских и сельских поселениях Сибирского федерального округа

На фоне неопределенности в динамике изменения уровня коэффициента смертности всего населения Сибирского федерального округа (СФО) на протяжении довольно длительного периода с 1999 по 2008 гг. выделяется долговременная и устойчивая тенденция в снижении младенческой смертности.

Цель исследования: изучить тенденции изменения младенческой смертности в городских и сельских поселениях СФО, опираясь на тренды последнего десятилетия, так как создание базы данных за менее длительный период может привести к некорректным выводам о реальной ситуации в настоящее время.

В качестве модели для исследования выбраны городские и сельские поселения СФО. В СФО входит 12 субъектов РФ (с 1 января 2007 г. Красноярский край является объединенным регионом, в состав которого вошли Таймырский и Эвенкийский автономный округа в качестве муниципальных районов с особым статусом, с 1 января 2008 г. Усть-Ордынский Бурятский автономный округ влился в Иркутскую область, с 1 марта 2008 г. образован Забайкальский край в результате объединения Читинской области и Агинского Бурятского АО). СФО занимает 30,0% территории Российской Федерации (5114,8 тыс. км2), и площади его административных субъектов значительно превосходят многие европейские страны. Плотность населения составляет 3,8 человека на один квадратный километр, что требует несоизмеримо более высоких затрат для развития и поддержания системы здравоохранения. В составе СФО 130 городов, из них 93 краевого, областного и окружного подчинения, 233 поселка городского типа, 59 городских районов и округов, 325 районов, 3534 сельских администраций.

В 1999 г. в СФО уровень коэффициента младенческой смертности составил 20,10/00, в том числе в сельских поселениях 22,70/00 что на 20,7% выше соответств,ующего показателя в городе (18,80/00). В 6 территориях СФО: Красноярском крае, Иркутской, Новосибирской, Кемеровской, Томской областях и Республике Бурятия младенческая смертность сельского населения значительно превышала уровень показателя горожан.

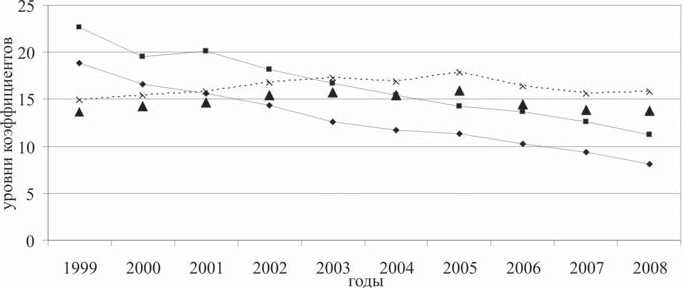

Мероприятия, направленные на совершенствование организации оказания медицинской помощи матери и ребенку, способствовали снижению младенческой смертности в СФО с 20,10/00 в 1999 г. до 9,10/00 в 2008 г. (рис. 1), при среднегодовом темпе снижения 8,43%. В абсолютных значениях в 2008 г. в сравнении с 1999 г. умерло на 1449 детей меньше (базисный темп убыли 37,6%). По уровню младенческой смертности в 2008 г. СФО находился на 6-м ранговом месте в РФ, более высокие показатели зарегистрированы в Дальневосточном федеральном округе (12,20/00). Снижение младенческой смертности в СФО произошло преимущественно за счет уменьшения неонатальной смертности на 21% с 5,80/00 в 2001 г. до 4,60/00 в 2008 г. и, прежде всего, за счет снижения ранних неонатальных потерь с 5,5 до 3,70/00 за те же годы или на 32,8%.

Тренд уровня коэффициента младенческой смертности в сельской местности в СФО за период с 1999 г. по 2008 г. имел выраженную нисходящую направленность: с 22,7 до 11,20/00. При среднегодовом темпе убыли 7,55% средняя хронологическая величина коэффициента младенческой смертности зарегистрирована на уровне 16,40/00. Абсолютная убыль числа умерших детей на первом год. у жизни составила 515 человек (базисный темп убыли 34,7%). Не удается добиться стойкого снижения младенческой смертности сельского населения в Республике Тыва, где коэффициент младенческой смертности в 2008 г. составил 16,30/00. Высокие показатели младенческой смертности продолжают сохраняться в Республиках Алтай (11,10/00) и Хакасия (13,50/00), Томской области (13,20/00) и Красноярском крае (14,90/00). Относительно лучшие уровни этого показателя определяются в Омской

♦ младенческая смертность (город) ■ младенческая смертность (село)

* общая смертность (город) ■■■><• общая смертность (село)

Рис. 1. Динамика коэффициентов общей и младенческой смертности в СФО за период 1999– 2008 гг. (город, село)

(9,10/00) и Новосибирской (10,10/00) областях, Алтайском (9,40/00) и Забайкальском краях (9,50/00).

В сельской местности РФ, за изучаемый период, интенсивность изменения уровня коэффициента младенческой смертности имела более позитивный характер. При среднегодовом темпе снижения коэффициента младенческой смертности 6,67% уровень коэффициента снизился с 18,8 до 10,10/00 и средняя хронологическая величина коэффициента д,остигла уровня 14,00/00 (на 2,40/00 меньше в сравнении с СФО).

В городских поселениях СФО динамика снижения коэффициента младенческой смертности имела более выраженный характер: при среднегодовом темпе убыли – 8,93% уровень коэффициента снизился с 18,8 до 8,10/00. В 2008 г. в сравнении с 1999 г. в городских поселениях. умерло на 934 человека меньше (базисный темп убыли 39,4%). Средняя хронологическая величина коэффициента младенческой смертности достигла уровня 12,880/00 или на 3,560/00 ниже уровня коэффициента в сельской местности СФО.

За исследуемый период, ниже среднеокружного (16,440/00) уровня, младенческая смертность сельского населения зарегистрирована в 5 субъектах СФО: Омской (12,270/00), Новосибирской (14,700/00), Кемеровской (15,860/00) областях, Забайкальском (12,990/00) и Алтайском (13,340/00) краях, в 7 субъектах выше: Республиках Алтай (17,980/00), Бурятия (16,460/00), Тыва (23,660/00), Хакасия (23,330/00), Томской (17,040/00) и Иркутской (18,570/00) областях, Красноярском (21,820/00) крае.

Для подтверждения основной тенденции снижения смертности детей на первом году жизни в СФО за период с 1999 по 2008 гг. использован метод укрупненных интервалов. Суммирование числа умерших детей за периоды с 1999 по 2003 гг. и с 2004 по 2008 гг. и последующее сравнение интервалов между собой выявило снижение числа умерших во втором периоде всего на 812 чел. (показатель наглядности 77,0%), в городских поселениях на 517 чел. (показатель наглядности 76,0%)., в сельских поселениях на 295 чел. (показатель наглядности 77,0%). Во всех субъектах СФО среднегодовое число умерших детей имеет динамику к снижению, значительно уменьшились младенческие потери в Иркутской области (показатель наглядности 77,0%, в городе 79,0%, в селе 73,0%), в Красноярском крае (показатель наглядности 71,0%, в городе 71,0%, в селе 73,0%), в Томской области (показатель наглядности 77,0%, в городе 84,0%, в селе 66,0%).

При анализе младенческой смертности в динамике подтверждается увеличение разницы показателей между сельскими и городскими территориями от 6,5% в 1999 г. до 17,7% в 2008 г. За весь анализируемый период базовый темп убыли коэффициента младенческой смертности в сельских поселениях составил 34,7% (убыль с 20,1 до 11,20/00), в городе – 39,4% (убыль с 18,8 до 8,10/00).

Стабильное превышение уровня младенческой смертности у мальчиков (52%) в сравнении с девочками (48,0%) сохраняется в течение обоих временных интервалов всего периода наблюдения. Обращает на себя внимание линейный характер различия показателя смертности мальчиков и девочек в городе и в селе.

Многочисленные исследования младенческой смер- тности показали, что в значительной степени уровень младенческой смертности зависит от социально-экономических и демографических факторов, среди которых рассматривается брачное состояние, порядок рождения, вес при рождении, занятость женщин и род их занятий, медицинское наблюдение в период беременности и т.д. [2, 3]. В качестве детерминанты младенческой смертности (x) нами исследованы для города и села удельный вес детей, рожденных живыми от матерей, не состоявших в зарегистрированном браке (y), общий (z) и суммарный (f) коэффициенты рождаемости; для всех поселений плотность населения (s) и удельный вес сельских жителей (q) в общей численности населения.

С целью установления направления и силы связи между коэффициентом младенческой смертности и детерминантами: удельным весом детей, рожденных вне законного брака, и удельным весом сельских жителей в общей численности населения СФО применялся метод ранговой корреляции Спирмана. С целью выявления возможной взаимосвязи между коэффициентом младенческой смертности и детерминантами: общим и суммарным коэффициентами рождаемости и плотностью населения в субъектах СФО проведен расчет коэффициентов корреляции Пирсона. Исследования проводились за период с 1999 по 2008 гг. Установленная взаимосвязь между рассматриваемыми показателями по результатам расчета коэффициентов корреляции и их достоверности оценивалась, как сильная (с 0,70 до 0,99), средняя (с 0,3 до 0,69) и слабая (с 0,01 до 0,29).

По таблице “Стандартные коэффициенты корреляции” при числе степеней свободы n–2, в нашем случае 10–2=8, расчетный коэффициент ранговой корреляции для города составил rxy=0,84 (связь прямая, сильная), что больше табличного – 0,765, и соответствует вероятности безошибочного прогноза (p) больше 99%. Это позволяет считать достоверной взаимосвязь между коэффициентом младенческой смертности и удельным весом детей, родившихся вне законного брака, в городских поселениях СФО. Расчетный коэффициент корреляции pxy для села=–0,53 (связь обратная, средняя) меньше табличного 0,632, что соответствует вероятности безошибочного прогноза меньше 95%. Это позволяет считать полученный коэффициент корреляции pxy недостоверным и не подтверждает структурную зависимость между изучаемыми явлениями в сельских поселениях СФО.

Полученный расчетный коэффициент ранговой корреляции pxq=0,063 (связь прямая, слабая), меньше табличного 0,576 и соответствует вероятности безошибочного прогноза меньше 95%. Это позволяет считать полученный коэффициент ранговой корреляции pxq недостоверным. Полученная корреляционная связь не подтвердила влияния удельного веса сельских жителей на уровень коэффициента младенческой смертности.

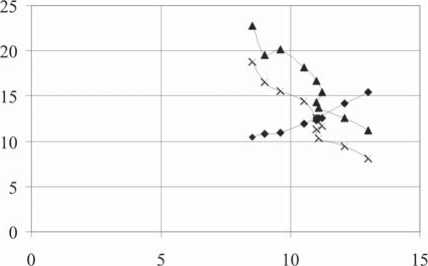

Исследование связи между коэффициентом младенческой смертности и двумя детерминантами – общим и суммарным коэффициентами рождаемости населения, показало сильную, обратную зависимость между этими признаками. Полученные коэффициенты корреляции для города (rxz=–0,97 и rxf=–0,91) и для села (rxz=–0,91 и rxf=–0,77) больше табличного 0,765. Выполненные рас- четы подтвердили достоверность коэффициентов корреляции для города и села. С вероятностью безошибочного прогноза (p) больше 99% установлено, что, чем выше общий и суммарный коэффициенты рождаемости, тем меньше коэффициент младенческой смертности. Это положение находит подтверждение и в работах других авторов [4].

Совмещенная точечная диаграмма показывает отрицательную корреляционную связь между двумя показателями: коэффициентом младенческой смертности и общим коэффициентом рождаемости в период с 1999 по 2008 гг. (рис. 2).

Обратная достоверная связь установлена между коэффициентом младенческой смертности и плотностью населения rxs=–0,762 (p>98%).

Как известно, основными причинами младенческой смертности являются заболевания перинатального периода, врожденные аномалии и болезни органов дыхания. [1, 5]. По нашим данным, структура причин по уровню коэффициента младенческой смертности в сельской местности СФО остается стабильной в отношении трех преобладающих классов болезней. Это касается отдельных состояний, возникающих в перинатальном периоде (XVI класс), устойчиво занимающих первое место. Средняя хронологическая величина коэффициента младенческой смертности за период с 1999 по 2008 гг. от этой причины достигла 6,150/00. На втором месте врожденные аномалии (пороки развития) и хромосомные нарушения (XVII класс), средняя хронологическая величина коэффициента смертности от этой причины на уровне 2,930/00. Болезни органов дыхания (X класс) занимают третье место, уровень коэффициента смертности от которых в динамике устойчиво снижается (с 4,470/00 в 1999 г. до 1,050/00 в 2008 г.), средняя хронологическая величина составила 2,190/00.

Следует отметить существенную разницу причин смертности детей до 1 года в городе и селе и, прежде всего, превышение в селе в два с лишним раза числа умерших от болезней органов дыхания (94,0 и 219,00/0000), от инфекций в 1,6 раза (70,0 и 115,00/0000), а также от вне-

:=

X КМС (город)

* КМС (село)

Общий коэффициент рождаемости

Рис. 2. Сопряженность коэффициента младенческой смертности и общего коэффициента рождаемости за период с 1999 по 2008 гг.

шних причин в 1,7 раза (102,00/0000 в городе при 176,00/0000 в селе). По числу умерших от врожденных аномалий показатель в сельской местности (293,00/0000) ниже, чем в городской (304,00/0000).

Следовательно, младенческая смертность в городских поселениях СФО выше от эндогенных причин (врожденных пороков), в то время как в селе уровень младенческой смертности от экзогенных причин существенно превышает показатели в городе. Анализ причин младенческой смертности показывает, что проблема ее снижения не всегда может быть решена усилиями здравоохранения. Так, 4-е место в структуре смертности детей до 1 года в сельских поселениях СФО занимают “внешние причины” (ХХ класс), при средней величине уровня коэффициента 176,90/0000, на пятом месте “инфекционные болезни” (115,00/0000). В городских поселениях в структуре смертности детей до 1 года “внешние причины” (ХХ класс), при средней величине уровня коэффициента 102,70/0000, занимают также 4-е место. Но величина коэффициента младенческой смертности в селе от “внешних причин” превышает величину коэффициента в городе в 1,72 раза.

Это свидетельствует о социальном неблагополучии сельского населения, поскольку таких категорий, как неполные семьи, низкий уровень образования, плохие материально-бытовые и жилищные условия, распространенность бытового пьянства, алкоголизма и наркоманий гораздо больше именно на селе. К тому же беременные в сельской местности СФО встают на учет в женских консультациях в более поздние сроки. Следовательно, основным резервом в городах является снижение младенческой смертности от врожденных аномалий, в то время как в сельской местности дополнительные значительные резервы связаны и с болезнями органов дыхания, инфекционными заболеваниями и внешними причинами смерти.

Таким образом, результаты наших исследований подтвердили преобладание коэффициента младенческой смертности в сельских поселениях над уровнем смертности детей до 1 года в городских поселениях. В городах выявлены опережающие темпы снижения младенческой смертности в сравнении с селом. Корреляционный анализ показал, что наибольшее влияние на младенческую смертность в городских и сельских поселениях оказывает общий и суммарный коэффициенты рождаемости и плотность населения, только в городе удельный вес детей, рожденных вне законного брака. Уровень младенческой смертности по причинам отличается в зависимости от места проживания: в городе он выше от эндогенных причин (врожденные пороки развития), в селе – от экзогенных (болезни органов дыхания, инфекции, внешние причины).

ОКР(город, село)

Список литературы Младенческая смертность в городских и сельских поселениях Сибирского федерального округа

- Альбицкий В.Ю., Зыятдинов К.Ш., Никольская Л.А. и др. Основные методологические подходы и предварительные результаты изучения смертности населения в детском и подростковом возрасте//Рос. педиатрич. журнал. -2006. -№ 2. -С. 48-53.

- Горяинова И.Л., Сидоров Г.А., Черных А.М. Социально-гигиенические детерминанты младенческой смертности в Курской области//Сб. тр. 74 науч. конф. КГМУ, сес. Центрально-Чернозем. науч. центра РАМН и отд. РАЕН. -Курск, 2009. -Т. 1. -С. 180-183.

- Кучеренко В.З., Агарков Н.М. и др. Социальная гигиена и организация здравоохранения: учеб. пособие. -М.: 2000. -432 с.

- Суханова Л.П. Репродуктивный процесс в демографическом развитии России [Электронный ресурс]//Социальные аспекты здоровья населения (Электронный журнал). -2009. -№ 4. -URL: http://vestnik.mednet.ru/content/view/159/30/lang,ru/.

- Чертухина О.Б., Бровченко В.И., Жукова В.М. и др. Комплексный подход к снижению младенческой смертности//Пробл. соц. гиг., здравооохр. и истории медицины. -2006. -№ 2. -С. 13-14.