Многофакторные полевые исследования рабочего процесса лесохозяйственной грунтометательной машины

Автор: Драпалюк Михаил Валентинович, Гнусов Максим Александрович, Дручинин Денис Юрьевич, Зимарин Сергей Викторович, Поздняков Евгений Владиславович, Петков Александр Федорович

Журнал: Resources and Technology @rt-petrsu

Рубрика: Полная статья

Статья в выпуске: 3 т.21, 2024 года.

Бесплатный доступ

Лесной массив представляет собой естественный восстанавливаемый источник ресурсов. Перед обществом поставлена важная задача - сохранение лесов сегодня, чтобы они были завтра. Существует большое количество факторов, которые способствуют уничтожению лесных массивов, одним из которых является лесной пожар. Лесной низовой пожар имеет по своей структуре неконтролируемое распространение огня по лесному массиву, несущее разрушительный характер для живых организмов. Такой вид стихийного бедствия наносит непоправимый ущерб животному миру. Существует высокая потребность в разработке технико-технологических ресурсов по тематике пожаротушения и в создании высокоэффективных машин для борьбы со степными и лесными низовыми пожарами. Научно-технический прогресс с каждым годом движется всё быстрее, и новые, регулярно возникающие вызовы провоцируют появление устойчивой потребности в новых машинах или совершенствовании уже разработанных, что может быть обозначено как приоритетная цель, к которой необходимо двигаться обществу. За 2023 г. объём лесных пожаров в Российской Федерации составил около 4,3 млн. га. Этот показатель выше предыдущего года почти на треть: по официальным данным, в 2022 г. было уничтожено пожаром 3,3 млн га лесных массивов. В качестве технических ресурсов, обеспечивающих выполнение нескольких операций, можно выделить лесохозяйственную грунтометательную технику. На сегодняшний день такой вид технических ресурсов приобрёл значительную актуальность и востребованность. Лесохозяйственная грунтометательная техника показывает хорошие результаты на лёгких песчаных почвах за счёт механизации процесса порционного перемещения грунта на кромку лесного низового пожара. Таким образом, достигается процесс сбивания открытого пламени. Объёмная масса грунта, насыпаемая сверху на поверхность, по которой только что прошёл огонь, позволяет предупредить повторное возгорание и распределить накопленную тепловую энергию в различных направлениях, охлаждая эту поверхность. Создаваемая на пути пожара минерализованная полоса делает практически невозможным (равное 99 %) продвижение кромки огня вглубь лесных массивов. Определены параметры лесохозяйственной грунтометательной машины, оказывающие определяющее влияние на процесс гашения очага возгорания. К ним относятся угол атаки сферических дисков; угол установки сферических дисков в вертикальной плоскости; расстояние поперечного смещения дисковых рабочих органов; скорость движения агрегата. Получены регрессионные модели влияния вышеназванных параметров лесохозяйственной грунтометательной машины на полноту гашения очага возгорания на расстояниях 3 м от машины, адекватно описывающие процесс гашения.

Лесохозяйственная грунтометательная машина, корреляционно-регрессионный анализ, разведывательный эксперимент, полнота гашения пожара

Короткий адрес: https://sciup.org/147244387

IDR: 147244387 | УДК: 630*432 | DOI: 10.15393/j2.art.2024.7943

Текст научной статьи Многофакторные полевые исследования рабочего процесса лесохозяйственной грунтометательной машины

Лесной массив представляет собой естественный восстанавливаемый источник ресурсов. Перед обществом поставлена важная задача — сохранение лесов сегодня, чтобы они были завтра. Леса выполняют функции по защите территорий, обогащению кислородом, представляют собой места обитания животных, обеспечивают жизнедеятельность человека и многое другое. Потребность в здоровых лесах обуславливает необходимость их охраны. Существует большое количество факторов, которые подвергают уничтожению лесные массивы, и одним из таких является неконтролируемый лесной пожар [1].

Лесной низовой пожар имеет по своей структуре неконтролируемое распространение огня, несущее разрушительный характер для живых организмов. Такой вид стихийного бедствия наносит непоправимый ущерб животным, вынужденным покидать обжитые места обитания. На сегодняшний день опубликовано большое количество научных работ, посвящённых причинам возникновения лесных пожаров. И основной из этих причин является деятельность человека, связанная с несоблюдением норм и установленных правил. Реже отмечаются другие причины, например, возгорание от молний или оптические возгорания от стеклянных изделий; есть случаи, когда пожары происходили вследствие химической реакции при гниении растительных остатков и др. Наиболее часто распространяется по лесному массиву именно низовой пожар. В качестве основной задачи при тушении пожара является прекращение выделения тепловой энергии на кромке и на материалах, уже подвергшихся горению [2].

Существует высокая потребность в разработке технико-технологических ресурсов по тематике пожаротушения и в создании высокоэффективных машин для борьбы со степными и лесными низовыми пожарами. Потребность в разработке новых инновационных средств и совершенствовании существующих остаётся значимой задачей, стоящей перед мировым научным сообществом. В работе [3] обозначена оценка технического потенциала геопозиционирования, наблюдения при помощи специализированных ресурсов, а также выполнения расчётов на надёжность изолирования лесных пожаров на территориях различного назначения. Данные, отражённые в статистике по степным (сельскохозяйственным) и лесным массивам в РФ, показывают, что за последние 20 лет фиксируется повышение уровня пожарной опасности. При анализе данных выяснилось: в научном сообществе преобладает мнение, что определяющее значение для тушения геоэкологических видов пожаров имеют время принятия мер, стремительность распространения огня по территории и иные факторы.

Проанализировав научные работы по состоянию востребованности технических средств для ликвидации лесных пожаров на сельскохозяйственных землях, в молодняках на землях лесного фонда, можно сделать вывод, что потребность в инновационных средствах весьма велика и это обусловлено, в первую очередь, частым возникновением стихийных бедствий [4].

К способам «прямого» тушения лесного пожара относятся заливка водой и водными растворами, захлёстывание кромки огня, сбивание открытого огня при помощи направленной струи воздуха, тушение двигающейся кромки лесного пожара при помощи грунта, снятие верхнего горючего слоя земли. Используются также искусственные осадки при помощи ресурсов авиалесоохраны. К способам предупреждения возникновения лесных пожаров относятся создание заградительных полос, опорных полос, закладка минерализованных полос. Ещё одним способом является «комбинированный», который включает интеграцию двух предыдущих способов. Проанализировав доступную информацию, можно выделить научные работы В. В. Матренинского, который в своих трудах за 1937 год определил, что наиболее часто лесной пожар начинает своё движение по нижней части леса (лесной подстилке) [5].

Использование грунта для процесса остановки и тушения лесного или степного пожара относится к основным способам борьбы со стихией. Выполняется он по следующей технологии. Сотрудник противопожарной бригады вручную лопатой снимает часть почвенного покрова, в особенности, где есть гумусовые отложения, и создаёт углубления через 3—5 м друг от друга вдоль фронта горения, а выбираемый при этом грунт раскидывает веерообразным движением по кромке движущегося низового пламени. Следующая операция — присыпание выжженного участка земли грунтом толщиной 5—6 см при ширине полосы не менее 0,5 м. Необходимо при этом убирать ветки деревьев, старые пни и иной вид горящего материала. Скорость выполнения таких технологических операций ручным способом невысока, следовательно, и потери, которые понесёт лесной массив, будут значительными. Также сохраняется высокая вероятность, что в случае сбивания открытого огня может происходить беспламенное горение или тление, которое в последующем может спровоцировать повторное возгорание. В связи с этим требуется дополнительно создавать минерализованную полосу шириной от 30 до 40 см [6].

Научными изысканиями, связанными с процедурой ликвидации пожарной стихии, занимаются ведущие российские научные коллективы. В одних работах основной упор сделан на тактические приёмы, а также технологии, применяемые при ликвидации и предупреждении лесных пожаров [7—9], в других научных публикациях поднимаются проблемы аргументации организации, методов и средств тушения лесных пожаров [10—16], приводится анализ инновационной составляющей оснащения противопожарной техникой [17—19], отмечаются организационные формы взаимодействия различных структур и организаций [20]. Анализ прокурорского наблюдения можно отследить по научным работам [21], а также с точки зрения экономики [22], [23].

За 2023 г. объём лесных пожаров в Российской Федерации составил около 4,3 млн га, этот показатель выше предыдущего года почти на треть: по официальным данным, в 2022 г. было уничтожено 3,3 млн га лесных массивов. Наибольшее количество лесных пожаров было зафиксировано в Республике Саха (Якутия), Хабаровском крае, Магаданской, Амурской и Свердловской областях, где в сумме показатель составил около 80 %. При более детальном рассмотрении можно отметить, что в Республике Саха (Якутия) выгорело 1,5 млн га лесных массивов, в Хабаровском крае — около 0,9 млн га. Официальные данные показывают, что в среднем за пять лет лесным пожаром было пройдено более 7,8 млн га [24], [25].

Устойчивость природных ресурсов и экосистем имеет глобальное значение, поскольку они важны для поддержания биоразнообразия и экологического баланса на планете. Для национальной безопасности необходимо проводить комплексные мероприятия по сохранению природных ресурсов и восстановлению экосистем.

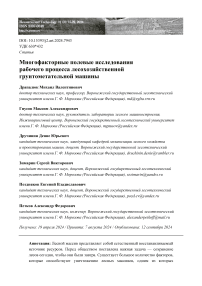

В качестве технических ресурсов, обеспечивающих выполнение нескольких операций, возможно выделить лесохозяйственную грунтометательную технику. Лесохозяйственная грунтометательная техника показывает хорошие результаты на лёгких песчаных почвах за счёт механизации процесса порционного перемещения грунта на кромку лесного низового пожара (рисунок 1). Таким образом достигается процесс сбивания открытого пламени. Объёмная масса грунта, насыпаемая сверху на поверхность, по которой только что прошёл огонь, позволяет предупредить повторное возгорание и распределить накопленную тепловую энергию в различных направлениях, при этом охлаждая эту поверхность. А создаваемая на пути пожара минерализованная полоса делает практически невозможным (равное 99 %) продвижение кромки огня в глубь лесных массивов.

б

а

Рисунок 1. Машина для борьбы с лесными низовыми пожарами почвогрунтом [26]

Figure 1. Machine for fighting forest ground fires with soil [26]

Разработанная лесохозяйственная грунтометательная машина решает задачу, заключающуюся в повышении эффективности выполняемых операций, которые направлены на сохранение и защиту лесных массивов от действия неконтролируемого огня. Рассматривая конструктивную схему разработанной техники, следует обратить внимание, что машина состоит из нескольких частей: дисковых рабочих органов, фрезы-метателя и направляющего кожуха. Каждая часть имеет свои особенности: к примеру, сферические диски смонтированы на телескопических стойках, которые позволяют изменять величину хода и углы установки рабочих органов; фреза-метатель выполнена из диска, на который прикреплён центральный фланец, к нему крепятся сменные лопатки, зачерпывающие порции грунта из созданного вала при помощи дисковых рабочих органов, работающих в свал.

2. Материалы и методы

Экспериментальные изыскания относятся к одному из значимых этапов в процессе разработки техники, в т. ч. и лесохозяйственных грунтометательных машин. Методика факторного планирования экспериментальных исследований даёт возможность получить регрессионные модели с высокой адекватностью, которые позволят описать рабочие процессы лесохозяйственной грунтометательной машины. Полученные данные позволят выполнить оптимизацию параметров рабочих органов машины и существенно сократить временн ы е и экономические затраты на разработку техники с улучшенными показателями рабочего процесса.

Задачей по проведению экспериментального исследования являлось изучение влияния параметров лесохозяйственной грунтометательной машины на показатели её работы, с последующей оптимизацией рабочих параметров.

Многофакторный корреляционно-регрессионный анализ позволяет установить воздействие каждого из выбранных в модели факторов на исследуемый параметр, а также с выбранным уровнем точности отыскать теоретический результирующий показатель, при этом потенциально возможно любое смешение показателей. Указанный способ можно реализовать в разных областях науки и техники [27].

На сегодняшний день значительный интерес по направлению автоматизации информационных процессов наблюдается в повышении эффективности информационного взаимодействия, а в данном случае получаемые данные обрабатываются при помощи корреляционно-регрессионного анализа [28—30].

3. Результаты

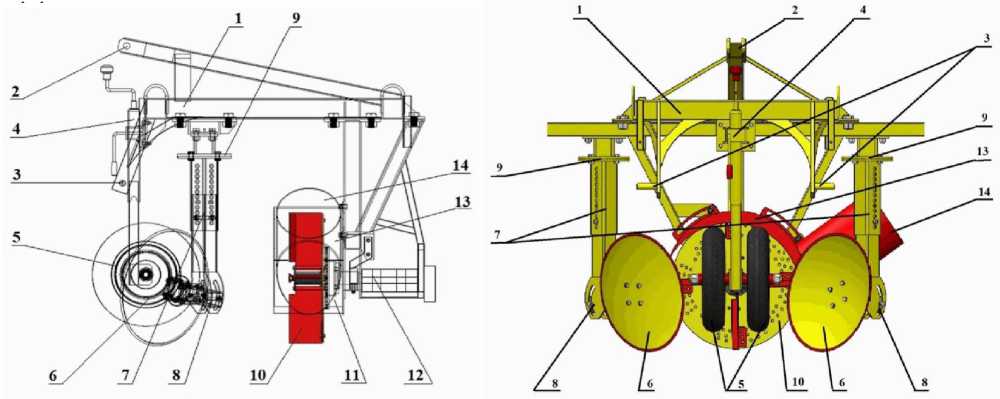

На основе предварительных аналитических исследований был проведён полевой разведывательный эксперимент [31—34], в котором изучалось влияние параметров лесохозяйственной грунтометательной машины (см. рисунок 1) [35—37] на четыре выходных показателя эффективности процесса тушения очага горения. Экспериментальные изыскания были выполнены на территории УОЛ «ВГЛТУ», Кожевенный кордон, в весенне-летний период с температурой окружающей среды, сопутствующей лесному пожару, но без достаточной влажности горючих материалов в окружающей среде.

В процессе полевых экспериментальных исследований были определены параметры лесохозяйственной грунтометательной машины, которые в дальнейшем были обозначены как факторы, наиболее сильно влияющие на качество процесса тушения очага горения лесных материалов: Х 1 — угол атаки сферических дисков (α), град.; Х 2 — угол установки сферических дисков в вертикальной плоскости (β), град.; Х 3 — расстояние поперечного смещения дисковых рабочих органов (r д ), см; Х 4 — глубина хода сферических дисков (a), см; Х 5 — угол установки кожуха-направителя (φ), град.; Х 6 — скорость движения агрегата (V), м/с. В качестве параметров на выходе были обозначены показатели эффективности процесса тушения очага горения: У 1 — полнота гашения очага горения на расстоянии 3 м от агрегата, %; У 2 — дальность метания грунта, м; У 3 — масса метаемого грунта на расстоянии 3 м от агрегата, м 3 (см. фото, таблицу).

Фото. Экспериментальный образец лесохозяйственной грунтометательной машины: 1 — трактор Т-150К; 2 — рама; 3 — навесное устройство; 4 — опорные колёса; 5 — дисковые рабочие органы; 6 — фреза-метатель; 7 — направляющий кожух; 8 — защитный каркас; 9 — гидромотор фрезы-метателя [фото авторов]

Photo. Experimental sample of a forestry soil-throwing machine: 1 — tractor T-150K; 2 — frame; 3 — attachment; 4 — support wheels; 5 — disk working bodies; 6 — cutterthrower; 7 — guide casing; 8 — protective frame; 9 — hydraulic motor of the cutterthrower

Таблица. Данные разведывательного эксперимента с натуральными значениями факторов и откликов

Table. Data from a reconnaissance experiment with natural values of factors and responses

|

№ |

Х 1 |

Х 2 |

Х 3 |

Х 4 |

Х 5 |

Х 6 |

У 1 |

У 2 |

У 3 |

|

1 |

30 |

0 |

50 |

15 |

45 |

1,4 |

0 |

8 |

0,101 |

|

2 |

45 |

30 |

50 |

15 |

45 |

1,4 |

60 |

12 |

0,108 |

|

3 |

30 |

30 |

50 |

5 |

45 |

1,4 |

70 |

10 |

0,104 |

|

4 |

30 |

30 |

30 |

5 |

30 |

1,4 |

70 |

5 |

0,05 |

|

5 |

30 |

0 |

30 |

15 |

30 |

1,4 |

100 |

10 |

0,104 |

|

6 |

30 |

30 |

40 |

5 |

30 |

0,83 |

0 |

10 |

0,18 |

|

7 |

30 |

30 |

40 |

10 |

30 |

0,83 |

100 |

7 |

0,23 |

|

8 |

30 |

15 |

40 |

15 |

45 |

0,83 |

100 |

6 |

0,1009 |

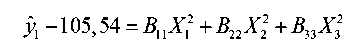

После получения данных была приведена регрессионная модель влияния параметров лесохозяйственной грунтометательной машины на полноту гашения очага горения на расстоянии 3 м:

31 5 1 ’2’3 ’12’13’23

» 1 7 1 7 Z 7 J 71Z71j7Zj I A f

, где х1 — угол атаки сферических дисков (α), град.; х2 — угол установки сферических дисков в вертикальной плоскости (β), град.; х3 — расстояние поперечного смещения дисковых рабочих органов (rд), см.

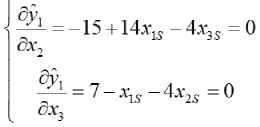

Если привести к каноническому виду, то получим следующее выражение:

к к к

A = V E b^ + E А ХЛ ^ A “ A = A - A UA) = E Д Л2 (2)

, где Ys — значение выходной переменной в центре поверхности отклика; Хi — канонические переменные; ХS — координаты нового центра факторного пространства; Вij — коэффициенты канонического уравнения; k — число факторов (в нашем случае k = 3).

Приравнивая к нулю частные производные выражения регрессии по каждому фактору, получится решить систему уравнений и найти координаты нового центра Х S ( х 1S ; х 2S ; х 3S ) факторного пространства (предварительно округлив коэффициенты уравнения до целых значений):

^ = 28 + 14^-7^ = О arj

Решение системы: х 1 S = 1,61; х2S =- 1,06; х 3 S = 1,88 .

Подставив координаты нового центра Х S в уравнение регрессии, получится найти значение выходной переменной Y s в центре факторного пространства:

Коэффициенты ( В 11 , В 22 , В 33 ) канонического уравнения

находим как собственные числа матрицы квадратичной формы путём решения характеристического уравнения, полученного при приравнивании определителя матрицы квадратичной формы к нулю (матрица определителя симметрична, следовательно, все её собственные числа являются вещественными).

Определитель матрицы квадратичной формы

Ьп-в 0,5&21 0^31

0, 5Ьп

Ь„ - В

0,5^,

0,5Z>23 =0

0, 5b32 b33 - В

Тогда при b 11 = 0 , b 22 = 0, b 33 = 0, b 12 = 14,38, b 13 = –7,03, b 23 = –4,38

|

-в |

7.2 |

-3,5 |

|

|

7.2 |

-В |

-2,2 |

= 0 |

|

-3.5 |

-2,2 |

-В |

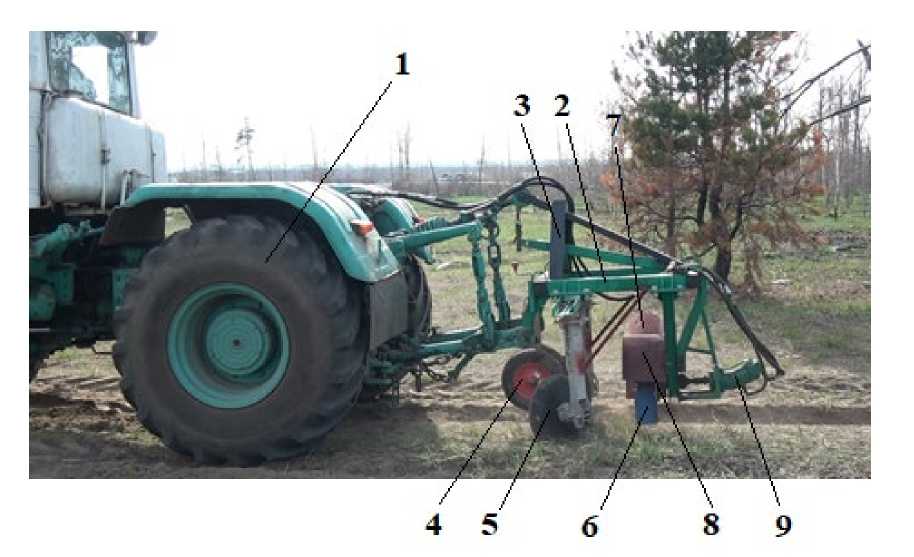

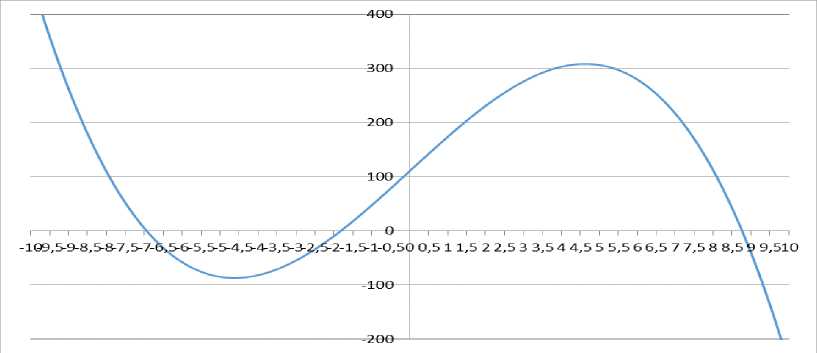

Раскрыв определитель, получим характеристическое выражение

Корни характеристического выражения предварительно найдём графически (рисунок 2).

Рисунок 2. Корни характеристического уравнения [рисунок авторов]

Figure 2. Characteristic Equations Roots

Далее значения уточним численно с точностью до 0,01.

Отсюда В 11 = –1,82 , В 22 = –6,94, В 33 = 8,76.

Правильность расчётов проверяем по формуле j=l 7=1 7=1

,

;=1

Равенство выполняется, следовательно, корни характеристического уравнения определены верно.

Тогда канонический вид регрессионной модели будет иметь вид:

(11) .

При k ≥ 3 дать наглядное представление о геометрии поверхности отклика невозможно. При этом каноническое преобразование позволяет анализировать поверхность отклика двух любых факторов при стабилизированных остальных:

■ при стабилизированном Х1 или Х2 поверхность отклика представляет собой вытянутую седловую поверхность, точки экстремума нет, тип кривой в сечении этой поверхности — гипербола;

■ при стабилизированном Х3 поверхность отклика представляет собой эллипсоидную выпуклость, есть экстремальная точка, тип кривой в сечении этой поверхности — эллипс.

4. Обсуждение и заключение

Располагая формулой (1), опишем выражение поверхности отклика, все точки которой определяют соотношения факторов, обеспечивающих полное (100 %-е) гашение очага горения на расстоянии 3 м:

1,82 Д; + 6,94A ; - 8,76X2 = 5,54 (12)

,

Проведённые аналитические исследования позволяют дать геометрическое описание поверхности отклика и определять сочетания факторов, обеспечивающих полное гашение очага горения на расстоянии 3 м.

В рамках проведённых исследований определён перечень параметров лесохозяйственной грунтометательной машины, оказывающих определяющее влияние на процесс гашения очага возгорания. К ним отнесены угол атаки сферических дисков (α); угол установки сферических дисков в вертикальной плоскости (β); расстояние поперечного смещения дисковых рабочих органов (r д ); скорость движения агрегата (V). Получены регрессионные модели влияния вышеназванных параметров лесохозяйственной грунтометательной машины на полноту гашения очага возгорания на расстоянии 3 м от машины, адекватно описывающие процесс тушения.

Список литературы Многофакторные полевые исследования рабочего процесса лесохозяйственной грунтометательной машины

- Царев Е. М., Анисимов И. С., Анисимов Н. С. Лесопожарный грунтомёт на базе трактора // Современный лесной комплекс страны: актуальные векторы развития: Материалы Всерос. научно-практич. конф. Воронеж, 5 октября 2023 г. Воронеж, 2023. С. 74.

- Паньков Ю. И., Гуков Г. В. Новое в технике и технологии тушения низовых лесных пожаров // Аграрный вестник Приморья. 2019. №. 4. С. 6.

- Денисов О. В., Хохлова К. В., Грибашов М. В. Применение технологий геопозицио-нирования, мониторинга для блокирования и тушения пожаров на степных и хлебных массивах // Безопасность техногенных и природных систем. 2023. № 1. С. 47—55.

- Basilaia M., Bogdanova I., Dymnikova O. Cosmoharmonic principles of environmental safety // E3S Web of Conferences. Innovative Technologies in Environmental Science and Education. 2019. Vol. 135. DOI: 01079. 10.1051/e3sconf/201913501079.

- Халин П. С. История становления и развития лесной пирологии как отдельной науки // ББК 2, 3 Н 76. 2023. С. 122.

- Паньков Ю. И., Гуков Г. В. Новое в технике и технологии тушения низовых лесных пожаров // Аграрный вестник Приморья. 2019. № 4. С. 6.

- Сныткин Г. В. Лесные пожары и борьба с ними на Крайнем Северо-Востоке Сибири: Дис. ... д-ра с.-х. наук: 06.03.03. М., 2002. 315 с.

- Главацкий Г. Д., Груманс В. М. Особенности тактики тушения лесных пожаров в многолесных районах Сибири // Вестник МГУЛ. Лесной вестник. 2001. № 5. С. 23—37.

- Груманс В. М. Особенности организации и тактики тушения крупных лесных пожаров (КЛП): На примере Красноярского Приангарья: Дис. ... канд. с.-х. наук: 06.03.03. Красноярск, 1999. 222 с.

- Щербаков И. С. Методика тушения низовых лесных пожаров с использованием струи переохлаждённого водяного пара: Дис. ... канд. техн. наук: 01.02.05. Иркутск, 2005. 149 с.

- Молокова С. В. Разработка инженерных методов обеспечения пожарной безопасности в лесном комплексе: Дис. ... канд. техн. наук: 05.21.01. Братск, 2008. 142 с.

- Комиссаров С. В., Орловский С. Н., Голубев И. В. Методика оптимизации технологий тушения низовых лесных пожаров // Вестник Красноярского ГАУ. 2007. № 6. С. 241—246.

- Исследование зависимости эффективности тушения лесного пожара стационарным источником от диапазона температур зоны подачи воды / Т. А. Федосеева, А. Д. Постнов, И. В. Беляев [и др.] // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2014. № 11-2. С. 204—209.

- Масленников Д. А., Катаева Л. Ю., Лощилова Н. А. Определение оптимальных параметров тушения лесного пожара при подаче воды в ближайшую к источнику воды точку // Приоритетные направления развития науки и образования: Сб. материалов III Междунар. научно-практич. конф. Чебоксары, 2014. С. 34—35.

- Ресурсное обоснование сил и средств для тушения низового лесного пожара / С. В. Гундар, М. М. Данилов, А. Н. Денисов [и др.] // Технологии техносферной безопасности. 2012. № 2 (42). С. 1.

- Главацкий Г. Д., Груманс В. М. Особенности организации тушения крупных лесных пожаров в многолесных районах Сибири // Вестник МГУЛ: Лесной вестник. 2001. № 2. С. 45—55.

- Самойлов В. И. Экспериментальное исследование механизмов тушения лесных горючих материалов и разработка некоторых новых способов и устройств для борьбы с лесными пожарами: Дис. ... канд. техн. наук : 01.02.05. Томск, 2000. 83 с.

- Орловский С. Н. Методика расчёта рабочего органа грунтомёта для тушения кромки лесного низового пожара // Известия высших учебных заведений. Лесной журнал. 2014. № 4 (340). С. 52—60.

- Чукичев А. Н. Технологические и теоретические основы фрезерно-метательных машин для тушения лесных пожаров грунтом: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 13.00.01. СПб., 1995. 40 с.

- Яркин В. В. Организация управления совместными действиями подразделений различной ведомственной принадлежности при тушении крупных лесных и торфяных пожаров на примере Ленинградской области: Дис. ... канд. техн. наук : 05.13.10. СПб., 2005. 229 с.

- Шерснева Е. Ю. Прокурорский надзор за исполнением законов об охране и защите лесов: Дис. ... канд. юр. наук: 12.00.11. М., 2014. 206 с.

- Главацкий Г. Д., Груманс В. М. Проблема оптимизации и экономической эффективности лесопожарных мероприятий при тушении крупных лесных пожаров // Вестник МГУЛ: Лесной вестник. 2001. № 2. С. 33—45.

- Шегельман И. Р., Клюев Г. В. Краткий обзор работ в сфере тушения лесных пожаров // Актуальные направления научных исследований: перспективы развития: Сб. материалов II Междунар. научно-практич. конф. Чебоксары, 2017. С. 204—206.

- К проблеме охраны земель лесного фонда в Российской Федерации / Н. Н. Симачкова, Чупина И. П., Зарубина Е. В. [и др.] // International Agricultural Journal. 2024. Vol. 7, no. 1.

- Kommersant. «A th ird more forests burned down in Russia than a year earlier» — statistics. URL: https://www.kommersant.ru/doc/6186404. Текст: электронный.

- Патент № 2794575 C1 Российская Федерация, МПК A62C 3/02, A62C 27/00, E02F 5/00. Машина для борьбы с лесными низовыми пожарами почвогрунтом: № 2022128174: заявл. 31.10.2022: опубл. 21.04.2023 / М. В. Драпалюк, Д. Ю. Дручинин, М. А. Гнусов [и др.]; заявитель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г. Ф. Морозова».

- Григорьева Т. А., Шуманский Э. К. Многофакторный корреляционно-регрессионный анализ технологических параметров сушки целлюлозы // Труды Братского государственного университета. Серия: Естественные и инженерные науки. 2016. Т. 2. С. 134—138.

- Брачун Т. А. Корреляционно-регрессионный анализ управляемого формирования информационных потоков в автоматизированных системах с централизованным источником данных // Вестник Северо-Восточного государственного университета. 2013. № 19. С. 132—135.

- Торопова С. И. Корреляционно-регрессионный анализ в профессиональной подготовке будущих экологов // Бюллетень лаборатории математического, естественнонаучного образования и информатизации: Материалы Междунар. научно-практич. конф. «Математическое, естественнонаучное образование и информатизация», Самара, 22—23 октября 2015 года / Отв. ред. Г. А. Клековкин. Самара: ГАОУ ВО МГПУ, 2015. Т. VI. С. 390—400.

- Лялькина Г. Б., Бердышев О. В. Математическая обработка результатов эксперимента: Учеб. пособие // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 3. 180 с.

- Методы планирования и обработки результатов инженерного эксперимента: Учеб. пособие / Н. А. Спирин, В. В. Лавров, Л. А. Зайнуллин [и др.]; Под общ. ред. Н. А. Спирина. Екатеринбург: ООО «УИНЦ», 2015. 290 с.

- Сидняев Н И. Теория планирования эксперимента и анализ статистических данных: Учеб. пособие. М.: Юрайт, 2015. 496 с.

- Халафян А. Промышленная статистика. Контроль качества, анализ процессов, планирование экспериментов в пакете STATISTICA. М.: Либроком, 2013. 384 с.

- Вуколов Э. Основы статистического анализа. Практикум по статистическим методам и исследованию операций с использованием пакетов Statistica и Excel. М.: Форум, 2010. 464 с.

- Патент № 2794575 C1 Российская Федерация, МПК A62C 3/02, A62C 27/00, E02F 5/00. Машина для борьбы с лесными низовыми пожарами почвогрунтом: № 2022128174: заявл. 31.10.2022: опубл. 21.04.2023 / М. В. Драпалюк, Д. Ю. Дручинин, М. А. Гнусов [и др.]; заявитель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г. Ф. Морозова».

- Патент № 2761919 C1 Российская Федерация, МПК A62C 27/00, A62C 3/02, E02F 3/18. Комбинированный грунтомёт-полосопрокладыватель: № 2021116715: заявл. 07.06.2021: опубл. 14.12.2021 / М. В. Драпалюк, М. А. Гнусов, П. Э. Гончаров [и др.]; заявитель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г. Ф. Морозова».

- Патент № 2758319 C1 Российская Федерация, МПК A62C 27/00, A62C 3/02, E02F 3/04. Лесопожарный грунтомёт-полосопрокладыватель: № 2021105900: заявл. 05.03.2021: опубл. 28.10.2021 / М. А. Гнусов, М. В. Драпалюк, Д. Ю. Дручинин; заявитель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г. Ф. Морозова».