Многофакторный анализ предикторов результативности метода экстракорпорального оплодотворения на этапе имплантации эмбриона

Автор: Зазулина Яна Александровна, Самыкина Ольга Викторовна, Мельников Владимир Александрович

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 2-2 т.17, 2015 года.

Бесплатный доступ

Цель: выявить факторы, способствующие успешной имплантации эмбрионов в программах ЭКО и ПЭ. Материалы и методы. С помощью метода бинарной логистической регрессии проанализированы данные 317 циклов ЭКО/ИКСИ и ПЭ, реализованных согласно действующим стандартам. Результаты. В группах сравнения, сформированных в зависимости от наличия или отсутствия имплантации в результате ЭКО/ИКСИ и ПЭ, выявлены значимые различия по показателям снижения овариального резерва, общего числа полученных ооцитов, числа полученных ооцитов M2, числа оплодотворенных ооцитов, общего числа полученных эмбрионов, числа бластоцист, числа эмбрионов хорошего качества, числа перенесенных эмбрионов, момента переноса эмбрионов в полость матки. С помощью метода бинарной логистической регрессии определены положительные (передне-задний размер матки, число эмбрионов хорошего качества, продленное культивирование эмбрионов до 5 суток) и отрицательные (возраст пациентки, снижение овариального резерва, седловидная матка) предикторы результативности этапа имплантации эмбрионов в программах ЭКО/ИКСИ и ПЭ.

Имплантация эмбрионов, эко/икси и пэ, прогностические модели

Короткий адрес: https://sciup.org/148102265

IDR: 148102265 | УДК: 618.177

Текст научной статьи Многофакторный анализ предикторов результативности метода экстракорпорального оплодотворения на этапе имплантации эмбриона

Несмотря на постоянное совершенствование метода экстракорпорального оплодотворения и переноса эмбрионов (ЭКО и ПЭ), не теряет актуальности поиск возможностей повышения его эффективности. Одним из таких путей является выявление и коррекция факторов, повышающих риск неудачи [1].

Цель исследования: выявить факторы, способствующие успешной имплантации эмбрионов в программах ЭКО и ПЭ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В исследовании участвовали 317 супружеских пар, проходивших лечение бесплодия с помощью ЭКО и ПЭ в ГБУЗ «Самарский областной центр планирования семьи и репродукции» в 2013 году. Реализация программ ЭКО и ПЭ соответствовала действующим стандартам. В качестве критериев исключения рассматривались использование гамет донора, несостоявшийся перенос эмбрионов в полость матки, отсутствие информированного добровольного согласия на участие в исследовании. Группы сравнения формировались в зависимости от наличия или отсутствия имплантации эмбрионов, регистрируемой на основании опре-

деления уровня b-субъединицы хорионического гонадотропина в плазме крови на 14-й день после эмбриотрансфера и данных ультразвукового исследования органов малого таза вагинальным датчиком. В качестве потенциальных предикторов успешной имплантации эмбриона рассматривались факторы репродуктивного анамнеза пациентов, основные параметры соматического и гинекологического статуса, а также параметры реализации программы ЭКО и ПЭ.

Статистический анализ данных выполнен под руководством доцента, к.т.н. В.П. Леонова (Центр «Биостатистика») и доцента, к.б.н. М.В. Комаровой (ФГАОУ ВО «Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева»), с использованием статистических пакетов SAS 9.3, STATISTICA 10 и IBM-SPSS-22. Проверка нормальности распределения количественных признаков выполнялась с помощью критериев Колмогорова-Смирнова и Шапиро-Уилка. Дескриптивные статистики в тексте представлены абсолютными значениями и долями в процентах, а также средними и стандартными ошибками средних (M±SE). Центральные параметры исследуемых групп по количественным признакам сравнивались с помощью критерия Манна-Уитни. Взаимосвязь качественных признаков с исходом этапа имплантации эмбриона исследовалась с помощью таблиц сопряженности согласно критерию Пирсона c2 с поправкой Йетса в случае двух градаций изучаемого признака. Интенсивность значимых взаимосвязей интерпретировалась на основании V-коэффициента Крамера (Cramer’s V). Интегративная оценка взаимосвязи изучаемых клиниче- ских факторов с результатом программы ЭКО и ПЭ производилась с помощью метода бинарной логистической регрессии с пошаговым алгоритмом включения и исключения предикторов. Качество полученных прогностических моделей оценивалось с помощью показателя конкордант-ности, ROC-анализа и теста Хосмера-Лемешова. При проверке нулевых гипотез критическое значение уровня статистической значимости принималось равным 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Частота имплантации эмбрионов в результате ЭКО и ПЭ в исследуемой когорте пациентов составила 52,4% (166/317). В табл. 1 представлена сравнительная характеристика участников исследования по основным клиническим параметрам.

Согласно табл. 1, единственным исходно выявляемым фактором, значимо связанным с неудачей этапа имплантации эмбриона, является

Таблица 1. Взаимосвязь исходных клинических параметров супружеской пары с результатом этапа имплантации эмбрионов в программе ЭКО и ПЭ

|

Клинические параметры супружеской пары |

M±SE |

Уровень значимости «р» для критерия Манна-Уитни |

|

|

Отсутствие имплантации |

Наличие имплантации |

||

|

Возраст пациентки, годы |

33,91±0,39 |

32,88±0,36 |

0,066 |

|

Возраст пациентки к первой попытке ЭКО и ПЭ, годы |

32,67±0,39 |

32,13±0,34 |

0,356 |

|

Возраст супруга, годы |

36,18±0,50 |

35,36±0,45 |

0,269 |

|

Длительность бесплодия к первой попытке ЭКО и ПЭ, годы |

6,33±0,41 |

6,28±0,37 |

0,992 |

|

Длительность бесплодия на момент исследования, годы |

7,03±0,45 |

6,40±0,40 |

0,318 |

|

Число неудач ЭКО и ПЭ в анамнезе |

0,78±0,09 |

0,72±0,12 |

0,290 |

|

Передне-задний размер матки, мм |

38,14±0,55 |

38,89±0,55 |

0,263 |

|

ИМТ пациентки, кг/м 2 |

23,74±0,42 |

23,99±0,42 |

0,609 |

|

ФСГ, МЕ/л |

6,80±0,24 |

6,42±0,20 |

0,239 |

|

ФСГ/ЛГ |

1,58±0,10 |

1,40±0,06 |

0,498 |

|

Доля случаев, % (абсолютное число / всего) |

Уровень значимости «р» для критерия х 2 |

||

|

Рождение живого ребенка в результате ЭКО и ПЭ в анамнезе |

1,9 (6/317) |

1,3 (4/317) |

0,636 |

|

Беременность в результате ЭКО и ПЭ в анамнезе, не завершившаяся родами |

4,4 (14/317) |

5,0 (16/317) |

1 |

|

Рождение живого ребенка в результате самопроизвольной беременности в анамнезе |

6,3 (20/317) |

6,9 (22/317) |

1 |

|

Самопроизвольная беременность в анамнезе, не завершившаяся рождением живого ребенка |

19,6 (62/317) |

21,8 (69/317) |

1 |

|

Хроническая никотиновая интоксикация пациентки |

1,6 (5/317) |

0,9 (3/317) |

0,621 |

|

Хроническая никотиновая интоксикация супруга |

2,2 (7/317) |

0,9 (3/317) |

0,264 |

|

Трубный фактор бесплодия |

26,8 (85/317) |

25,2 (80/317) |

0,184 |

|

Ановуляторное бесплодие |

14,8 (47/317) |

19,9 (63/317) |

0,247 |

|

Эндометриоз |

16,4 (52/317) |

16,4(52/317) |

0,639 |

|

Мужской фактор бесплодия |

30,2 (96/317) |

36,0 (114/317) |

0,401 |

Таблица 1. Взаимосвязь исходных клинических параметров супружеской пары с результатом этапа имплантации эмбрионов в программе ЭКО и ПЭ (окончание)

Данные табл. 2 свидетельствуют о значимых различиях в группах сравнения по показателям результативности этапов стимуляции суперовуляции, пункции фолликулов, оплодотворения ооцитов и культивирования эмбрионов. Выявленные взаимосвязи, однако, обладают невысокой интенсивностью (значение V-критерия Крамера для показателя числа перенесенных эмбрионов составило 0,202, для фактора момента переноса эмбрионов – 0,225, соответственно).

Необходимость интегративной оценки массива потенциальных предикторов результативности этапа имплантации эмбрионов (как качественных, так и количественных) в условиях невысокой интенсивности выявленных взаимосвязей по отдельным параметрам обосновала применение на втором этапе нашего исследования метода бинарной логистической регрессии.

В качестве зависимой переменной рассматривался исход этапа имплантации эмбрионов, представленный в виде переменной с двумя градациями (отсутствие имплантации/наличие имплантации). Массив независимых переменных первоначально был представлен 28 клиническими факторами, выявляемыми при подготовке к программе ЭКО и ПЭ (данные таблицы 1). Параметры полученного на данном этапе уравнения логистической регрессии представлены в табл. 3.

Согласно представленным данным, выявлена прямая взаимосвязь неудачного исхода этапа имплантации эмбрионов с факторами возраста пациентки, наличия седловидной матки и снижения овариального резерва. Значимость перечисленных предикторов определяется согласно модулю стандартизованного коэффициента уравнения регрессии. Согласно таблице 3, наиболее значимым неблагоприятным прогностическим фактором является снижение овариального резерва. Полученные результаты также свидетельствуют о значимости показателя передне-заднего размера матки: выявлена обратная взаимосвязь данного параметра с неблагоприятным исходом этапа имплантации эмбрионов.

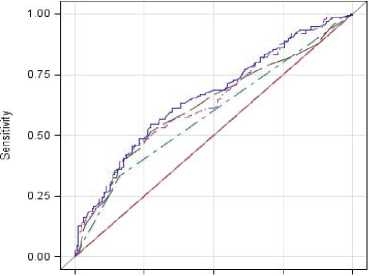

Показатель конкордантности представленного уравнения (процент верных отнесений) составил 65,5%, интенсивность взаимосвязи реального и предсказанного исхода согласно критерию D Зоммера cоставила 0,313. Результаты теста Хос-мера-Лемешова (c 2 =7,5590, число степеней свободы - 8, p=0,4777) свидетельствуют об адекватной калибрационной способности модели. Данные оценки дискриминационной способности модели представлены на рис. 1.

Показатель площади под ROC-кривой для представленного уравнения составил 0,65, что свидетельствует об удовлетворительном качестве прогностической модели. Чувствительность и специфичность в точке отсечения 0,48 составили 59,1% и 64,6%, соответственно.

Невысокая прогностическая мощность алгоритма, основанного на исходных клинических факторах, обосновала необходимость дополнения массива независимых переменных данными протоколов стимуляции суперовуляции, трансвагинальной пункции фолликулов, оплодотворения ооцитов, культивирования и переноса эмбрионов (14 показателей, таблица 2). Параметры полученного уравнения логистической регрессии представлены в табл. 4.

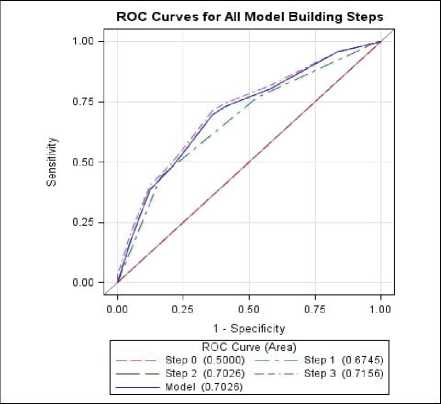

Полученные данные свидетельствуют о значимой прямой взаимосвязи показателей общего числа полученных эмбрионов хорошего качества и момента переноса эмбрионов в полость матки (продленного культивирования эмбрионов до 5 суток) с успешным результатом этапа имплантации. Показатель конкор-дантности для результирующего уравнения составил 64,7%, интенсивность взаимосвязи предсказанных и реальных исходов согласно D-критерию Зоммера – 0,405. Результаты теста Хосмера-Лемешова свидетельствуют о калибрационной адекватности модели: c 2 = 1,6234, число степеней свободы – 6, p=0,9509. Характеристика дискриминационной значимости полученного уравнения представлена на рис. 2.

Таблица 2. Взаимосвязь параметров реализации программы ЭКО и ПЭ с результатом этапа имплантации эмбрионов

|

Параметры реализации программы ЭКО/ИКСИ и ПЭ |

Доля случаев, % (абсолютное число/всего) |

Уровень значимости «р» для критерия х 2 |

||

|

Отсутствие имплантации |

Успех имплантации |

|||

|

Протокол стимуляции суперовуляции |

длинный с аГРГ |

6,3 (20/315) |

10,5 (33/315) |

0,311 |

|

короткий сантГРГ |

39,0 (123/315) |

39,7 (125/315) |

||

|

минимальная стимуляция |

- |

0,3 (1/315) |

||

|

Перенос криоконсервированных эмбрионов |

2,2 (7/317) |

1,9 (6/317) |

0,862 |

|

|

Тип оплодотворения |

ЭКО |

26,2 (83/317) |

28,4 (90/317) |

0,983 |

|

ИКСИ |

21,4 (68/317) |

24,0 (76/317) |

||

|

Концентрация спермы, подвижность сперматозоидов на момент оплодотворения |

менее 1 млн/мл, подвижность A,B,C |

2,4 (6/246) |

3,6 (9/246) |

0,381 |

|

1-10 млн/мл, подвижность А,В |

12,6 (31/246) |

15,4 (38/246) |

||

|

более 10 млн/мл, подвижность А,В |

35,0 (86/246) |

31,0 (76/246) |

||

|

Момент переноса эмбрионов в полость матки |

2-е сутки |

15,0 (37/246) |

8,9 (22/246) |

0,002 |

|

3-и сутки |

26,4 (65/246) |

23,1 (57/246) |

||

|

5-е сутки |

8,5 (21/246) |

17,9 (44/246) |

||

|

Число перенесенных эмбрионов |

1 |

8,5 (27/317) |

3,1 (10/317) |

0,002 |

|

2 |

35,6(113/317) |

47,0(149/317) |

||

|

3 |

3,5(11/317) |

2,3 (7/317) |

||

|

M±SE |

Уровень значимости «р» для критерия Манна-Уитни |

|||

|

Общее число полученных ооцитов |

8,60±0,58 |

10,00±0,51 |

0,011 |

|

|

Число полученных ооцитов М2 |

6,88±0,47 |

8,27±0,42 |

0,004 |

|

|

Число оплодотворенных ооцитов |

4,85±0,34 |

5,87±0,31 |

0,002 |

|

|

Число аномалий оплодотворения |

0,86±0,11 |

0,98±0,12 |

0,402 |

|

|

Общее число полученных эмбрионов |

5,70±0,41 |

6,85±0,35 |

0,003 |

|

|

Число полученных эмбрионов хорошего качества |

0,80±0,08 |

1,37±0,08 |

<0,0001 |

|

|

Число полученных бластоцист |

0,54±0,12 |

1,12±0,15 |

0,001 |

|

|

M-эхо в день введения ХГЧ, мм |

10,7±0,09 |

11,09±0,61 |

0,5 |

|

Показатель площади под ROC-кривой, составляющий 0,70, свидетельствует о хорошем качестве модели. Чувствительность и специфичность в точке отсечения 0,5 составили 68,1% и 64,8%, соответственно.

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Согласно полученным результатам, наиболее значимыми положительными предикторами успешной имплантации эмбрионов в программе ЭКО и ПЭ являются показатели числа полученных эмбрионов хорошего качества и момента пере- носа эмбрионов в полость матки.

Данные параметры, согласно полученному уравнению логистической регрессии, обеспечивают 64,7 % точности при прогнозировании исхода этапа имплантации эмбрионов.

Полученные данные согласуются с результатами Q.F. Cai и соавт.: многофакторный анализ 2450 циклов ЭКО/ИКСИ свидетельствует о наибольшей прогностической мощности показателя общего числа полученных эмбрионов хорошего качества [2].

Наиболее значимым отрицательным предиктором результативности этапа имплантации, выявляемым на этапе подготовки к программе

Таблица 3. Математическая модель прогнозирования отсутствия имплантации эмбрионов в результате ЭКО и ПЭ по исходным клиническим данным

|

Предиктор |

Коэффициент регрессии |

SE |

Wald χ 2 |

Р |

Стандартизованный коэффициент уравнения регрессии |

|

Интерсепт |

-1,4713 |

1,0709 |

1,8877 |

0,1695 |

|

|

Возраст пациентки |

0,0863 |

0,0316 |

7,4598 |

0,0063 |

0,1988 |

|

Передне-задний размер матки |

-0,0461 |

0,0216 |

4,5344 |

0,0332 |

-0,1524 |

|

Снижение овариального резерва |

0,9407 |

0,2886 |

10,6258 |

0,0011 |

0,2235 |

|

Седловидная матка |

0,8427 |

0,4174 |

4,0760 |

0,0435 |

0,1355 |

ROC Curves for All Model Building Steps

0.00 0.25 0.50 0.75 1.00

1 - Specificity

ROC Curve (Area) ---Step 0 (0.5000)---Step 1 (0.5854) --Step 2 (0.6228)----Step 3 (0.6395) Model (0 6564)

Рис. 1. ROC-анализ прогностического алгоритма, основанного на исходных клинических данных

ЭКО и ПЭ, согласно нашим данным, является снижение овариального резерва. Взаимосвязь данного фактора с исходом этапа имплантации, очевидно, является опосредованной: снижение овариального резерва лимитирует как количественные, так и качественные параметры результативности стимуляции суперовуляции, а также последующих этапов оплодотворения полученных ооцитов и культивирования эмбрионов.

Одним из наиболее дискутабельных вопросов является результативность программ ЭКО и ПЭ в группе пациенток с малыми аномалиями развития матки, не подлежащими хирургической коррекции. В нашем исследовании у 9,5% пациенток (30/317) была диагностирована седловидная форма матки. На этапе первичного анализа в группах сравнения не было выявлено значимых различий по данному признаку, однако результаты последующего многофакторного регрессионного анализа свидетельствовали о значимости

Таблица 4. Математическая модель прогнозирования отсутствия имплантации эмбрионов в результате ЭКО и ПЭ

|

Предиктор |

Коэффициент регрессии |

SE |

Wald χ 2 |

р |

Стандартизованный коэффициент уравнения регрессии |

|

Интерсепт |

1,9318 |

0,4633 |

17,3834 |

<0,0001 |

|

|

Общее число эмбрионов хорошего качества |

-0,7197 |

0,1691 |

18,1095 |

<0,0001 |

-0,3646 |

|

Момент переноса эмбрионов в полость матки |

-0,3522 |

0,1269 |

7,7048 |

0,0055 |

-0,2146 |

Рис. 2. ROC-анализ прогностического алгоритма, основанного на данных реализации программы ЭКО и ПЭ наличия седловидной формы матки как отрицательного предиктора результативности этапа имплантации. Полученные данные согласуются с результатами Tomazevic и Abuzeid, свидетельствующими о значимом снижении частоты наступления беременности и живорождения как в случаях наличия неполной маточной перегородки и двурогой матки, так и в случаях седловидной матки [3; 4]. В качестве патогенетической основы выявленной связи рассматриваются локальные аномалии архитектоники микроциркуляторного русла в миометрии и эндометрии, а также локальное нарушение экспрессии в эндометрии лиганда MECA 79 к L-селектину бластоцисты [5].

Ряд авторов оспаривает взаимосвязь малых аномалий развития матки и снижения репродуктивного потенциала [6; 7]. Существующие противоречия в значительной степени объясняются различными подходами к терминологии, классификации, принципам диагностики малых аномалий развития матки. Использование в клинической и исследовательской практике новой классификационной системы аномалий развития матки, представленной Европейским обществом репродукции человека и эмбриологии в 2013 году [8], позволит сформировать единые представления о тактике реализации вспомогательных репродуктивных технологий в данной когорте пациентов.

Список литературы Многофакторный анализ предикторов результативности метода экстракорпорального оплодотворения на этапе имплантации эмбриона

- Российская Ассоциация Репродукции Человека. Регистр ВРТ. Отчет за 2012 год. СПб., 2014. 36 с.

- Factors predicting the cumulative outcome of IVF/ICSI treatment: a multivariable analysis of 2450 patients/Q.F. Cai //Hum. Reprod. 2011. Vol. 26, № 9. P. 2352-2540.

- Septate, subseptate and arcuate uterus decrease pregnancy and live birth rates in IVF/ICSI/T. Tomacevic //Reproductive BioMedicine Online. 2010. № 21. P. 700-705.

- Reproductive outcome after IVF following hysteroscopic division of incomplete uterine septum/arcuate uterine anomaly in women with primary infertility/M. Abuzeid //Facts Views Vis. Obgyn. 2014. Vol. 6, № 4. P. 194-202.

- Trophoblast differentiation during embryo implantation and formation of the maternal-fetal interface/K. Red-Hourse //The Journal of Clinical Investigation. 2004. Vol.114, № 6. P. 744-754.

- Mucowski S.J., Herndon C.N., Rosen M.P. The arcuate uterine anomaly: a critical appraisal of its diagnostic and clinical relevance//Obstet. Gynecol. Surv. 2010. Vol. 65, № 7. P. 449-454.

- Rackow B.W., Arici A. Reproductive performance of women with mullerian anomalies//Curr. Opin. Obstet. Gynecol. 2007. Vol. 18, № 3. P. 229-237.

- The ESHRE/ESGE consensus on the classification of female genital tract anomalies/G. Grimbizis //Hum. Reprod. 2013. Vol. 28, № 8. P. 2032-2044.