Многомерный анализ структуры и долевого вклада потенциальных факторов риска при злокачественных новообразованиях трахеи, бронхов и легкого

Автор: Айдинов Г.Т., Марченко Б.И., Синельникова Ю.А.

Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk

Рубрика: Практика оценки риска в гигиенических и эпидемиологических исследованиях

Статья в выпуске: 1 (17), 2017 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты многомерного анализа структуры и долевого вклада потенциальных факторов риска при злокачественных новообразованиях трахеи, бронхов и легкого. В работе использованы специализированные базы данных персонифицированного учета онкологических заболеваний в городе Таганроге Ростовской области за период 1986-2015 гг. (30 684 зарегистрированных случая злокачественных новообразований, в том числе 3480 случаев рака трахеи, бронхов и легкого). При проведении аналитических исследований применены как многомерные статистические методы - факторный анализ и иерархический кластерный анализ корреляций, так и традиционные методы эпидемиологического анализа, включая расчеты этиологической доли (EF), а также оригинальный метод оценки реального (эпидемиологического) риска. Среднемноголетний показатель заболеваемости раком трахеи, бронхов и легкого за период 2001-2015 гг. составляет 46,64 o/oooo. За последние 15 лет сформировалась устойчивая тенденция к снижению при среднегодовом темпе прироста -1,22 %. В структуре онкологической заболеваемости данная локализация занимает третье ранговое место с удельным весом 10,02 %. Определена этиологическая доля (EF) табакокурения как приоритетного фактора риска заболевания раком трахеи, бронхов и легкого, составляющая 76,19 % для лиц в возрасте 40 лет и старше, 81,99 % - для лиц в возрасте 60 лет и старше. Применение многомерных статистических методов (факторного анализа и кластерного анализа корреляций) в ходе настоящего исследования позволило упростить факторную структуру - выделить, интерпретировать, количественно оценить информативность и ранжировать четыре групповых (латентных) потенциальных фактора риска заболевания раком легкого.

Социально-гигиенический мониторинг, оценка риска, факторы риска, злокачественные новообразования, канцерогенный риск, факторный анализ, иерархический кластерный анализ корреляций

Короткий адрес: https://sciup.org/14237992

IDR: 14237992 | УДК: 614.7 | DOI: 10.21668/health.risk/2017.1.06

Текст научной статьи Многомерный анализ структуры и долевого вклада потенциальных факторов риска при злокачественных новообразованиях трахеи, бронхов и легкого

ния – здоровье населения» наряду с категорированными данными, представленными в формах государственной и отраслевой статистической отчетности, применяются специализированные базы данных. Они формируются на основе персонифицированного учета случаев злокачественных новообразований, что обусловливает необходимость применения методов многомерного статистического анализа [10].

В число потенциальных причин развития онкологических заболеваний в настоящее время включается широкий спектр разнородных факторов канцерогенного риска генетического (наследственного), средового (канцерогены, модификаторы химического канцерогенеза и другие), профессионально-производственного и индивидуального характера. В настоящее время приоритетным фактором риска развития рака легкого (РЛ) признается активное и пассивное табакокурение. Его роль оценивается более значимой, чем такого фактора риска индивидуального спектра, как злоупотребление алкоголем [2, 4, 14]. Так, по результатам исследований эпидемиологического типа этиологическая доля (etiological fraction, EF) табакокурения в структуре причин заболеваний злокачественными новообразованиями трахеи, бронхов и легкого для мужчин варьируется в пределах 85–95 %. Для женщин данный показатель несколько ниже и составляет 65–80 % [2, 16, 17, 19]. Показано, что у мужчин, выкуривающих в день более 30 сигарет, относительный риск (ОР) заболеть раком легкого в 4,3–4,5 раза выше, чем у выкуривающих менее 10 сигарет [15]. При этом полученные в ряде исследований данные свидетельствуют о том, что риск развития рака легкого в большей степени зависит от стажа, чем от интенсивности табакокурения [4]. Сочетание активного и пассивного табакокурения с потенцирующими его эффект факторами наследственности рассматривается как индивидуальная онкологическая предрасположенность к заболеванию раком легкого [1]. К значимым индивидуальным факторам риска, наряду с табакокурением и злоупотреблением алкоголем, ряд авторов относят и избыточный вес, и низкую физическую активность, и недостаток в рационе фруктов и овощей – главный источник антиоксидантов [13, 14]. Среди факторов риска популяционного уровня существенная роль отводится не только антропогенному загрязнению воздушной среды канцерогенными ксенобиотиками, но и воздействию ионизирующих излучений, прежде всего за счет радона. Так, по результатам метаанализа воздействием радона обусловлены около 10 % всех летальных исходов от рака легкого, свыше 30 % смертей – среди некурящих лиц [5, 11, 12, 18, 20].

С нашей точки зрения, с учетом гипотезы о мультикаузальной природе злокачественных новообразований (ЗН), обязательным компонентом анализа факторов риска в рамках социальногигиенического мониторинга является исследование их структуры. Важна количественная характеристика и качественная интерпретация наиболее типичных сочетаний – групповых (латентных, скрытых) факторов риска, объединяющих разнородные, но тесно коррелирующие между собой исходные параметры [7, 10].

Цель исследования – изучение структуры и долевого вклада потенциальных факторов канцерогенного риска для приоритетных локализаций и форм злокачественных новообразований.

Материалы и методы. Аналитические исследования проведены на основе специализированной базы данных персонифицированного учета онкологической патологии в городе Таганроге Ростовской области с населением около 255 тысяч человек. В охваченный период (1986–2015 гг.) зарегистрировано 30 684 случая злокачественных новообразований. Нами применены два многомерных математико-статистических метода – факторный анализ и кластерный иерархический анализ корреляций [7, 10]. Корреляционные матрицы при выполнении факторного анализа рассчитывались на основе информации о 107 разнородных потенциальных факторах риска и других значимых параметрах, регистрируемых в специальных «Картах расследования случая злокачественного новообразования с впервые установленным диагнозом». Извлечение групповых (латентных) факторов проводилось методом главных компонентов. Для определения числа групповых (латентных) факторов были использованы критерии Кайзера и Кеттелла. Вращение факторов осуществлялось по методу Varimax. Возможность применения исходных данных для факторного анализа оценивалась по критериям адекватности выборки Кайзера – Мейера – Олкина и сферичности Барлетта. Каждый из извлеченных групповых (латентных) факторов объединяет в себе тесно коррелирующие между собой исходные (регистрируемые в первичной базе данных) факторы риска и относительно высокие значения факторных нагрузок. Значимость (долевой вклад) отдельных исход- ных потенциальных факторов риска в рамках каждого извлеченного по результатам факторного анализа группового (латентного) фактора оценивалась по рассчитанным значениям их факторных нагрузок. Последние, в свою очередь, количественно характеризуют степень связи исходных и групповых (латентных) факторов. Исходные потенциальные факторы риска расценивались как высокоинформативные и значимые при величинах соответствующих им факторных нагрузок 0,500 и более. Качественная интерпретация извлеченных групповых (латентных) факторов заключалась в их смысловой идентификации через исходные потенциальные факторы риска. Применение метода кластерного иерархического анализа корреляций позволило осуществить классификацию исходных потенциальных факторов риска с группировкой их в иерархически организованные кластеры и графическим представлением результатов в виде наглядных дендрограмм. Анализ онкологической заболеваемости проведен с применением специализированного программного комплекса «Turbo oncologist», version 2.01. Он обеспечивает формирование как категориальных по формам статистической отчетности, так и персонифицированных баз данных. Софт реализует алгоритмы эпидемиологического анализа интенсивности (уровня), структуры, динамики и пространственной характеристики, а также оригинального метода оценки реального (эпидемиологического) риска [3]. При проведении процедур факторного анализа и иерархического кластерного анализа корреляций применялся профессиональный пакет статистических программ Statistical Package for Social Science (SPSS), version 13.0 [7].

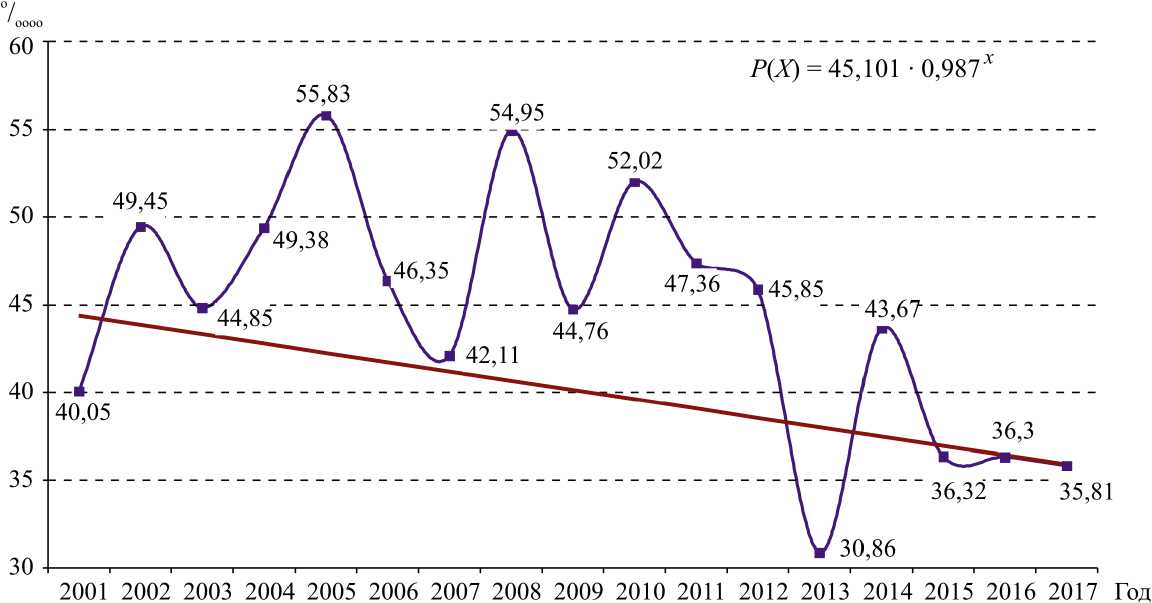

Результаты и их обсуждение. При выполнении данной работы нами было продолжено изучение структуры и долевого вклада потенциальных факторов риска при злокачественных новообразованиях приоритетных форм и локализаций процесса [10]. Использованы данные о заболеваемости раком легкого, среднемноголетний показатель частоты которого среди населения г. Таганрога за период 2001–2015 гг. составляет 46,64 ± 3,26 o/ oooo . Причем на протяжении последних 15 лет сформировалась устойчивая тенденция к снижению заболеваемости со среднегодовым темпом прироста –1,35 %. Модель многолетней динамики заболеваемости, описываемая экспоненциальной кривой с уравнением: P ( X ) = 45,101·0,987 Х , где P ( X ) – показатель заболеваемости в году с порядковым номером Х , оказалась статистически достоверной ( p <0,05). Она использована для расчета среднесрочных экстраполяционных прогнозов на 2016 и 2017 г. – 36,30 ± 3,71 и 35,81 ± 3,71 o/ oooo соответственно (рис. 1).

В структуре суммарной онкологической заболеваемости данная локализация злокачественных новообразований за последние 15 лет стабильно находится на третьем ранговом месте с удельным весом 10,02 %. Выполненная оценка эпидемиологического риска с учетом региональных критериев, в основу которых положен расчет стандартизованного фонового риска для населения городов областного подчинения за

Рис. 1. Динамика заболеваемости ЗН трахеи, бронхов и легкого в городе Таганроге за период 1986–2015 гг. и среднесрочный экстраполяционный прогноз на 2016 и 2017 г.

пятнадцатилетний период (27,72 o/ oooo ), позволяет отнести ЗН трахеи, бронхов и легкого к числу приоритетных для населения Таганрога. Для этих новообразований диагностирован повышенный уровень реального риска при его частном нормированном показателе ( W i ) равном 1,069 (четвертое ранговое место среди городов Ростовской области).

Согласно оценке распространенности основных потенциальных факторов риска за период 1986–2015 гг., удельный вес курящих среди 3480 больных ЗН трахеи, бронхов и легкого составляет 82,18 % (при среднегородском показателе 38,14 %). По данным за последние тридцать лет этиологическая доля ( etiological fraction , EF ) табакокурения в возникновении злокачественных новообразований данной локализации составляет 76,19 % для жителей Таганрога в возрасте 40 лет и старше, 81,99 % – для лиц в возрасте 60 лет и старше. При этом у 36,38 % больных раком легкого в анамнезе имеются хронические заболевания органов дыхания, у 13,31 % – случаи злокачественных новообразований аналогичной локализации среди кровных родственников, у 27,97 % – специфические неблагоприятные профессиональные факторы, у 23,97 % – разнородные факторы риска в быту, включая пассивное курение.

За восемь итераций были получены результаты факторного анализа. Удалось определить и содержательно интерпретировать четыре групповых (латентных) фактора, объясняющих 86,525 % суммарной дисперсии.

Первое ранговое место при доле дисперсии 37,082 % занял групповой фактор, который объединяет в себе четыре первичных регистрируемых потенциальных фактора риска. Наибольшая факторная нагрузка (0,982) в структуре первого группового (латентного) фактора приходится на активное курение. Стоит отметить, что учитывались только случаи привычного и пристрастного табакокурения со стажем 5 лет и более. Второе место среди исходных потенциальных факторов риска занимают хронические заболевания органов дыхания. Им соответствует факторная нагрузка, равная 0,885. На третьем месте находится фактор злоупотребления алкоголем с факторной нагрузкой 0,678. На четвертом – преимущественное употребление крепких алкогольных напитков (0,601). Таким образом, первый групповой (латентный) фактор, с учетом специфики включенных в него исходных потенциальных факторов риска и взаимосвязей между ними, можно содержательно интерпре- тировать как «индивидуальные привычные интоксикации и сопутствующие хронические заболевания органов дыхания».

Групповой (латентный) фактор второго ранга с долей дисперсии 19,003 % объединяет в себе три исходных потенциальных фактора риска, которые в целом следует интерпретировать как «неблагоприятные параметры антро-потехногенной нагрузки и производственнопрофессиональной среды». Первые два ранговых места по значениям факторных нагрузок занимают исходные факторы риска: 1) проживание на селитебных территориях с относительно высокими уровнями антропотехноген-ной нагрузки на атмосферный воздух за счет выбросов автомобильного транспорта (0,777); 2) проживание в зоне интенсивного воздействия выбросов от стационарных источников промышленных предприятий (0,647). Третий исходный потенциальный фактор риска – специфическая профессиональная вредность (0,531). Сюда отнесено наличие в анамнезе больных контакта с различными специфическими для данной локализации ЗН профессиональными вредностями: хром, никель, мышьяк и их соединения; кремнезем, сажа, асбест, бензол, толуол, древесная пыль, ионизирующие излучения и другие.

Групповой фактор третьего ранга с долей дисперсии 16,334 % интерпретирован как «наследственная предрасположенность и потенциальные факторы риска индивидуального спектра». Он объединяет в себе пять исходных факторов: 1) ЗН трахеи, бронхов и легкого у кровных родственников (факторная нагрузка 0,641); 2) частые психоэмоциональные перегрузки и стрессы в семье и на работе (0,501); 3) пассивное курение (0,649); 4) заболевания эндокринной системы, в том числе диабет II типа, гипертиреоз, гипотиреоз (0,507); 5) контакт с пестицидами в быту (0,535).

Групповой фактор четвертого ранга с долей дисперсии 14,106 % интерпретируется как «индивидуальные особенности рациона и режима питания». В этой группе выделены три исходных фактора риска индивидуального спектра: 1) недостаток в рационе свежих овощей, зелени и фруктов (факторная нагрузка 0,629); 2) нерегулярный режим питания (0,571); 3) недостаток в рационе продуктов с высоким содержанием витаминов А, С и Е (0,504).

По результатам иерархического кластерного анализа корреляций установлено, что в структуре группового фактора первого ранга наибо- лее тесно попарно взаимодействуют: а) активное привычное и пристрастное курение при стаже 5 лет и более и злоупотребление алкоголем; б) хронические заболевания трахеи, бронхов, легкого и употребление преимущественно крепких алкогольных напитков (рис. 2).

В рамках группового фактора второго ранга наиболее тесно связаны между собой проживание на селитебных территориях с относительно высокими уровнями загрязнения воздуха от автомобильного транспорта и проживание в зоне выбросов стационарных промышленных

Контакт с пестицидами в быту (0,535) ^^"^^

Заболевания эндокринной системы, в том числе диабет II типа, гипер- и гипотиреоз (0,507)

Пассивное курение (0,649) ^—

Частые психоэмоциональные перегрузки — и стрессы дома и на работе (0,501)

Злокачественные новообразования трахеи, бронхов и легких у кровных родственников (0,641)

Групповой фактор 3-го ранга (16,334 %)

Специфические для ЗН данной локализации профессиональные вредности (0,531) —

Проживание в зоне интенсивного воздействия выбросов от стационарных источников промышленных предприятий (0,647)

Проживание в зоне интенсивного воздействия автомобильного транспорта (0,777) -------------

Групповой фактор 2-го ранга (19,003 %)

Нерегулярное питание (0,571)

Недостаток в рационе свежих овощей, зелени и фруктов (0,629)

Недостаток в рационе витаминов А, С и Е (0,504) ^"^

Групповой фактор 4-го ранга (14,106 %)

Активное курение при стаже 5 лет и более (0,982)

Злоупотребление алкоголем (0,678) -

Хронические заболевания трахеи, бронхов и легкого (0,885) ^^“^^“

Употребление преимущественно крепких алкогольных напитков (0,601)

Групповой .

фактор ।

1-го ранга I

(37,082 %) 1

Рис. 2. Дендрограмма факторной структуры при ЗН трахеи, бронхов и легкого в г. Таганроге за период 1986–2015 гг.

предприятий. В структуре группового фактора третьего ранга («наследственная предрасположенность и потенциальные факторы риска индивидуального спектра») при проведении кластерного анализа корреляций обнаружены взаимосвязи в двух группах исходных факторов. К первой группе относятся контакт с пестицидами в быту и заболевания эндокринной системы, ко второй – пассивное курение, частые психоэмоциональные перегрузки и стрессы дома и на работе, а также наследственная предрасположенность – злокачественные новообразования органов дыхания у кровных родственников. В групповом факторе четвертого ранга («индивидуальные особенности питания») определяется общность двух первичных факторов – недостатка в рационе свежих овощей, зелени и фруктов в сочетании с дефицитом витаминов А, С и Е (см. рис. 2).

Выводы. Таким образом, использование факторного анализа в целях изучения произвольно организованной системы «популяционные и индивидуальные факторы онкологического риска – злокачественные новообразования трахеи, бронхов и легкого» позволяет определить и количественно охарактеризовать ее структурную организацию. Это дает возможность оценить практическую значимость результатов для решения проблем оптимизации организационно-управленческих решений и обоснования приоритетности разрабатываемых мероприятий профилактиче- ского и оздоровительного характера. Кластерный анализ корреляций дополняет результаты факторного анализа в обнаружении группировок тесно связанных переменных (первичных потенциальных факторов риска) и обеспечивает их наглядное представление в виде информативных дендрограмм. Применение указанных многомерных статистических методов в ходе настоящего исследования позволило упростить факторную структуру – выделить, интерпретировать, количественно оценить информативность (по доле вклада в общую дисперсию). Удалось ранжировать по уровню значимости и изучить иерархическую структуру четырех групповых (латентных) потенциальных факторов риска возникновения ЗН трахеи, бронхов и легкого. По результатам факторного и кластерного анализов корреляций вариантом дальнейшей оптимизации процедуры мониторинга является существенное сокращение объема регистрируемой первичной информации при переходе от этапа научных исследований к текущей практической деятельности. С этой целью для каждого идентифицированного группового (латентного) фактора риска из числа тесно коррелирующих между собой первично регистрируемых факторов риска выделяется маркерный – с наибольшей факторной нагрузкой, который и подлежит в дальнейшем регистрации при ведении социально-гигиенического мониторинга.

Список литературы Многомерный анализ структуры и долевого вклада потенциальных факторов риска при злокачественных новообразованиях трахеи, бронхов и легкого

- Бреништер С.И. Генетические факторы предрасположенности к раку легкого //Medline.ru. -2013. -Т. 14, № 2. -С. 362-389. -URL: www. href='contents.asp?titleid=8336' title='Medline.ru'>Medline.ru/public/pdf/14_032.pdf (дата обращения: 18.09.2016).

- Волкотруб Л.П. Табакокурение как фактор канцерогенного риска//Здравоохранение Российской Федерации. -2010. -№ 2. -С. 10-15.

- Егорова И.П., Марченко Б.И. Оценка эпидемиологического риска здоровью на популяционном уровне при медико-гигиеническом ранжировании территорий: пособие для врачей/утверждено секцией по гигиене ученого совета Минздрава РФ 24.12.1999 г., протокол № 9. -М., 1999. -48 с.

- Исследование анамнеза курения у больных со злокачественными новообразованиями/Э.А. Михайлов, В.Ф. Левшин, А.Н. Горячева, Л.П. Цыбулина//Вестник РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН. -2009. -Т. 20, № 1. -С. 36-42.

- Кононенко Д.В. Оценка радиационного риска для населения Санкт-Петербурга при облучении радоном//Радиационная гигиена. -2013. -Т. 6, № 1. -С. 31-37.

- Методы и технологии анализа риска здоровью в системе государственного управления при обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения/Н.В. Зайцева, А.Ю. Попова, И.В. Май, П.З. Шур//Гигиена и санитария. -2015. -Т. 94, № 2. -С. 93-98.

- Наследов А.Д. SPSS: Компьютерный анализ данных в психологии и социальных науках. -СПб.: Питер, 2005. -416 с.

- Онищенко Г.Г. Актуальные задачи гигиенической науки и практики в сохранении здоровья населения//Гигиена и санитария. -2015. -Т. 94, № 3. -С. 5-9.

- Попова А.Ю. Стратегические приоритеты Российской Федерации в области экологии с позиций сохранения здоровья нации//Здоровье населения и среда обитания. -2014. -Т. 251, № 2. -С. 4-7.

- Применение многомерных статистических методов при выполнении задач совершенствования информационно-аналитического обеспечения системы социально-гигиенического мониторинга/Г.Т. Айдинов, Б.И. Марченко, Л.В. Софяникова, Ю.А. Синельникова//Здоровье населения и среда обитания. -2015. -№ 7 (268). -С. 4-8.

- Риск возникновения рака легкого при облучении радоном и продуктами его распада: заявление по радону/под ред. М.В. Жуковского, С.М. Киселева, А.Т. Губина//Перевод публикации 115 МКРЗ. -М.: Изд-во «ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России», 2013. -92 с.

- A combined analysis of North American case-control studies of residential radon and lung cancer/D. Krewski, J.H. Lubin, J.M. Zielinski //J. Toxicol. Environ. Health Part A. -2006. -Vol. 69, № 7. -P. 533-597.

- Alberg A.J., Brock M.V., Samet J.M. Epidemiology of lung cancer: looking to the future//J. Clin. Oncol. -2005. -Vol. 23. -P. 3175-3185.

- Alberg A.J., Ford J.G., Samet J.M. Epidemiology of lung cancer: ACCP evidence-based clinical practice guidelines (2nd edition)//Chest. -2007. -№ 132. -Suppl. 3. -P. 29-55.

- Brennan P., Fortes C., Butler J. A multicenter case-control study of diet and lung cancer among non-smokers//Cancer Causes Control. -2000. -№ 11. -P. 49-58.

- Cigarette smoking and subsequent risk of lung cancer in men and women/N.D. Freedman, M.F. Leitzmann, A.R. Hollenbeck, A. Schatzkin, C. Abnet//Lancet Oncol. -2008. -Vol. 9, № 7. -P. 649-656.

- Ezzati M., Lopez A.D. Regional, disease specific patterns of smoking-attributable mortality in 2000//Tobacco Control. -2004. -Vol. 13, № 4. -P. 388-395.

- Krewski D., Lubin J.H., Zielinski J.M. Residential radon and risk of lung cancer: a combined analysis of 7 North American case-control studies//Epidemiology. -2015. -№ 16. -P. 137-145.

- Parkin D.M., Boyd L., Walker L.C. The fraction of cancer attributable to lifestyle and environmental factors in the UK in 2010//British Journal of Cancer. -2011. -№ 105. -P. 77-81.

- Radon in homes and risk of lung cancer: collaborative analysis of individual data from 13 European casecontrol studies/S. Darby, D. Hill, A. Auvinen //Br. Med. J. -2015. -Vol. 330. -P. 223-227.