Многоточечный анализ минерального состава коралловидных камней в изучении особенностей их формирования

Автор: Голованов С.А., Андрюхин М.И., Поликарпова А.М., Сивков А.В., Меринов Д.С., Просянников М.Ю.

Журнал: Экспериментальная и клиническая урология @ecuro

Рубрика: Мочекаменная болезнь

Статья в выпуске: 3, 2017 года.

Бесплатный доступ

Введение. Коралловидные камни почек обладают особым характером роста, при котором отростки конкремента постепенно заполняют внутренние полости чашечно-лоханочной системы почки, что приводит, в конечном счете, к снижению функции этого органа. Подобно другим мочевым камням коралловидные камни характеризуются эпитаксиальным ростом, при котором один кристаллический слой формируется поверх другого. Изучение метаболических основ литогенеза этих камней может иметь важное значение для поиска новых методов противорецидивного лечения. Цель. Сравнительный анализ минерального состава различных слоев и зон коралловидных камней для выяснения особенностей их формирования и роста. Материал и методы. Исследован состав минерального компонента в 4-х зонах коралловидных камней у 31 пациента с диагнозом коралловидный нефролитиаз К2-К4 (19 женщин и 12 мужчин, возраст 31 - 75 лет). У 24 (77,4%) пациентов диагностирован двухсторонний коралловидный нефролитиаз, у 7 (22,6%) - односторонний. Рецидивный коралловидный нефролитиаз отмечен у 26 пациентов (83,9%), у 19 (61,3%) пациентов выявлен рост микрофлоры. Резулыпаты1 и обсуждение. Коралловидные оксалатные камни были выявлены у 4 пациентов (12,9%), уратные - у 6 (19,4%), карбонатапатитные - у 13 (41,9%), струвитные - у 6 (19.4%). Цистиновый камень был обнаружен у 1 пациента (3,2%), камень из урата аммония - у 1 больного (3,2%). Наибольшее накопление вевеллита происходит в корковой зоне, предлежащей к области чашечек (45,0 ± 15,0%), по сравнению с внутренними слоями этой области (35,0 ± 11,9%, p=0,092, тенденция) и особенно по сравнению с внутренними слоями лоханочной области (32,5 ± 13,1%, p=0,015). Можно полагать, что накопление вевеллита в корковых слоях, по сравнению с внутренними слоями является результатом воздействия механизмов литогенеза, ответственных за особый характер роста коралловидных оксалатных камней, в частности за формирование отростков, растущих преимущественно в сторону чашечек. В коралловидных уратных камнях, не наблюдалось достоверных отличий в распределении безводной мочевой кислоты и ее дигидратной формы по наружным или внутренним слоям в областях чашечек или лоханки. Однако отмечено, что во внутренних слоях отростка области чашечек, содержание уратного компонента положительно коррелирует с уровнем экскреции мочевой кислоты (ранговый коэффициент корреляции Спирмена r=0,9487, p=0,0513), а содержание мочевой кислоты в этой зоне имеет отрицательную корреляцию с величиной экскреции кальция (r=-0,9487, p=0,0513). Это указывает на зависимость формирования внутренних слоев отростка уратного коралловидного камня, растущего в область чашечек, от интенсивности экскреции некоторых метаболических литогенных факторов. В камнях из карбонатаппатита, подобно оксалатным камням, отчетливо прослеживается тенденция накопления карбонатапатита в поверхностных корковых слоях коралловидного камня, но более выраженная -в лоханочной области камня. Содержание карбонатапатита в наружных корковых слоях области чашечек было выше, чем во внутренних слоях камня этой же области камня (78,2 ± 7,4% vs. 66,4 ± 8,2%, p=0,0182). Однако в отличие от внутренних слоев лоханочной области камня, (75,0 ± 6,0%) наиболее высокое накопление карбонатапатита отмечалось в поверхностных слоях камня этой области (87,7 ± 3,0% р=0,0421), что имеет обратную корреляцию с показателями суточной экскреции мочевой кислоты (r=- 0,905, p=0,005) и фосфатов (r=- 0,764, p=0,046). В отличие от кальциевых (оксалатных и карбонатапатитных) камней, струвитные коралловидные конкременты, наоборот, склонны накапливать струвит во внутренних слоях камня, нежели в поверхностных. Содержание струвита в коре лоханочной части камня (53,3 ± 16,3%) на 65-69% меньше (p=0,0431), чем во внутренних слоях областей этого камня. Накопление струвита во внутренних слоях камня лоханочной области положительно коррелирует с величиной суточной экскреции мочевой кислоты (r=0,796, p=0,0321) и кальция (r=0,826, р=0,0220). Однако гиперкальциурия, по-видимому, способна усиливать отложение струвита на поверхности отростка, растущего в сторону чашечек, (r=0,9276, p=0,0077). Заключение. Формирование коралловидных камней различных ме таболических типов имеет свои особенности, проявляющиеся отличиями минерального состава в различных зонах и слоях камня. В определенной степени это зависит от интенсивности экскреции литогенных веществ и наличия мочевой инфекции. Обнаруженные особенности литогенеза коралловидных камней различного минерального состава указывают на необходимость особых подходов к выбору лечебных мер предупреждения роста коралловидных камней в ходе метафилактики, включая рациональную антибиотикотерапию и коррекцию имеющихся литогенных метаболических нарушений.

Мочекаменная болезнь, коралловидный нефролитиаз, минеральный состав, формирование мочевых камней, многоточечный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/142188214

IDR: 142188214

Текст научной статьи Многоточечный анализ минерального состава коралловидных камней в изучении особенностей их формирования

роблема лечения коралловидных камней почек продолжает быть актуальной в урологии, поскольку они в отличие от других типов мочевых камней, обла дают особым характером роста, при котором отростки конкремента постепенно заполняют внутренние полости чашечно-лоханочной системы почки, приводя, в конечном счете, к снижению функции этого органа. При коралловидном нефролитиазе хроническая болезнь почек распространена намного больше и имеет более серьезные последствия, чем считалось ранее [1]. Кроме того, оперативное лечение коралловидных камней более травматично и связано с более высокими рисками развития осложнений и повторного камне-образования [2,3]. Минеральная основа камня составляет основную массу камня, тогда как на долю органического матрикса приходится всего 2-3% [4]. На разломах мочевых камней часто видна неоднородность их структуры. Это может указывать на существование особенностей минерального состава в различных слоях камня, что обусловлено характерным эпитаксиальным ростом мочевого камня, когда происходит формирование одного слоя кристалла поверх слоя другого. Такой же характер роста можно предполагать и у коралловидных камней.

Однако данные по химическому составу различных слоев коралловидного камня в доступной литературе отсутствуют.

Учитывая это, целью нашей работы явилось сравнение минерального состава различных слоев и зон коралловидных камней для выяснения особенностей их формирования и роста.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В НИИ урологии с 2015 по 2016 г. проводилось исследование, в котором участвовал 31 пациент с диагнозом коралловидный нефролитиаз К2-К4. 19 (61,3%) из них были женщинами, 12 (38,7%) – мужчинами, возраст пациентов варьировал от 31 до 75 лет. 24 (77,4%) пациента имели двухсторонний коралловидный нефролитиаз, 7 (22,6%) – односторонний. 26 (83,9%) пациентов имели рецидивный коралловидный нефролитиаз, а у остальных заболевание было выявлено впервые. Всем пациентам проводился посев мочи, при этом у 19 (61,3%) больных был выявлен рост микрофлоры, у 12 (38,7%) – роста выявлено не было. Всем больным была выполнена перкутанная нефролитотрипсия, фрагменты камней были взяты для проведения анализа их химического состава.

При этом анализировался состав фрагментов, взятых из разных зон одного и того же конкремента. Образцы материала отбирали из внутреннего и коркового слоев отдельно лоханочной части камня и его рогового отростка чашечной области. Анализировали минеральный состав 4-х зон каждого коралловидного камня: наружного коркового слоя отростка области чашечек (зона 1), внутреннего слоя этого отростка (зона 2); наружного коркового слоя отростка области лоханки (зона 3) и внутренней сердцевины этого отростка (зона 4). Минеральный состав мочевых конкрементов определяли методом инфракрасной спектроскопии на ИК-Фурье спектрометре Nicolet iS10 (Thermo Scientific, США). Соотношение минеральных компонентов в камне определяли с использованием библиотеки спектров мочевых камней известного состава. Для обработки данных использовали статистический пакет Statistica v 10.

Отнесение камней смешанного состава к тому или иному типу мочевых конкрементов (оксалатные, мочекислые, фосфатные [из карбо-натапатита или струвита]) проводили по главному преобладающему минеральному компоненту (более 50% всей минеральной основы). Такой подход к классификации типов мочевых конкрементов является наиболее распространенным [5-7]. Среднее содержание компонентов в камне определяли с учетом минерального состава всех его 4-х зон, выбранных для анализа. Больных с коралловидными оксалатными камнями было 4 (12,9%), с уратными – 6 (19,4%), с карбоната-патитными – 13 (41,9%), со струвитными – 6 (19.4%), с цистиновыми – 1 (3,2%), с камнями из урата аммония – 1 (3,2%).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты анализа минерального состава наружных (корковых)

Рис. 1. Среднее содержание главного минерального компонента в 4-х зонах мочевых камней: в оксалатных камнях (Ox1-Ox4); в уратных камнях (Ur1-Ur4); в камнях из карбонатапатита (даллита) (Dh1-Dh4); в струвитных камнях (Str1-Str4)

и внутренних слоев отростков коралловидных камней, как в области лоханки, так и области чашечек, представлены на рисунке 1.

Можно заметить, что соотношение минеральных компонентов в различных зонах коралловидных камней достаточно стабильно и в целом характеризует принадлежность конкремента к определенному метаболическому типу. Во всех случаях отнести принадлежность камня к конкретному метаболическому типу можно либо, измельчив весь камень и взяв часть образца для анализа, либо провести анализ образца любой из 4-х зон камня, выбранных для исследования. Таким образом, для диагностики метаболического типа камня, по-видимо-му, нецелесообразно проводить анализ минерального состава различных его зон. Общепринятым подходом является исследование химического состава либо целого камня, либо его фрагментов, после тщательного измельчения образцов, как это рекомендовано в соответствующих методиках по инфракрасному анализу состава мочевых камней [8-11].

В отличие от других типов мочевых камней коралловидные камни обладают уникальной формой и особым характером роста, что может проявляться различиями химического состава различных слоев и участков камня.

Как известно, мочевой камень состоит из ядра, представленного сгустком органического вещества (матрикса) либо скоплением кристаллов и их зерен, поверх которого формируется несколько слоев, состоящих из минеральных и органических веществ. Таким образом, уролиты, имеющие ритмически-зо-нальное строение, характеризуются чередованием слоев разного состава [12].

Было отмечено, что во внешних слоях оксалатных коралловидных камней в зонах, относящихся к области чашечек (зона 1), происходит более активное накопление ве-веллитного минерального компонента, по сравнению с внутренними зонами этих камней, то есть области экспериментальная и клиническая урология № 3 2 0 17 чашечек (зона 2) и области лоханки (зона 4) (рис. 2).

Отчетливая тенденция к накоплению относительного содержания вевеллита наблюдается в корковой зоне лоханочной области камня [Wh3], (40,0 ± 14,7%) по сравнению с внутренними слоями этой области [Wh4], (32,5 ± 13,1%, p=0,058).

Однако наибольшее накопление этого минерала происходит в корковой зоне, предлежащей к области чашечек [Wh1], (45,0 ± 15,0%), по сравнению с внутренними слоями этой области [Wh2], (35,0 ± 11,9%, p=0,092, тенденция) и особенно – по сравнению с внутренними слоями лоханочной области [Wh4], (32,5±13,1%, p=0,015) (рис.2).

По-видимому, накопление ве-веллита в корковых слоях может являться результатом воздействия тех механизмов литогенеза, которые отвечают за особый характер роста коралловидных оксалатных камней, в частности за формирование отростков, растущих преимущественно в сторону чашечек.

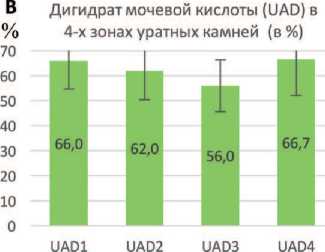

В коралловидных камнях, представленных уратами, не наблюда-

Вевеллит (Wh) в 4-х зонах

Рис. 2. Среднее содержание (M ± m) в 4-х зонах оксалатных (A) и уратных (B) мочевых камней: вевеллита (Wh) (Wh1-Wh4) и дигидрата мочевой кислоты (UAD) (UAD1-UAD4)

Показатели достоверности различия: Wh1-Wh2 p =0,092; Wh1-Wh4 p =0,015; Wh3-Wh4 p =0,058

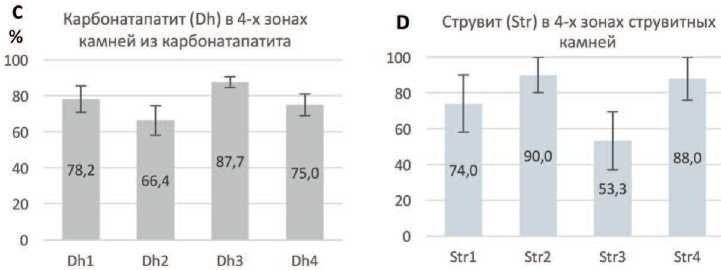

Рис. 3. Среднее содержание (M ± m) в 4-х зонах карбонатапатитных (C) и струвитных (D) мочевых камней: карбонатапатита, (даллита,Dh) Dh1-Dh4 и струвита (Str) (Str1-Str4)

Показатели достоверности различия: Dh1-Dh2 p=0,018; Dh2-Dh3 p=0,030; Dh3-Dh4 p =0,042 Str2-Str3 p =0,043; Str3-Str4 p =0,043

лось достоверных отличий в распределении таких минеральных компонентов, как безводная мочевая кислота (UA), и ее дигидратная форма (UAD) по наружным или внутренним слоям в областях чашечек или лоханки (рис. 2). Однако отмечено, что во внутренних слоях отростка области чашечек, в зоне 2 [Ur2] содержание уратного компонента положительно коррелирует с уровнем экскреции мочевой кислоты (ранговый коэффициент корреляции Спирмена r=0,9487, p=0,0513), а содержание мочевой кислоты в этой зоне имеет отрицательную корреляцию с величиной экскреции кальция (r=-0,9487, p=0,0513).

В камнях из карбонатаппатита, то есть состоящих главным образом из минерала даллита [карбонатапа-тит фосфат, Dahllite (Dh)] подобно оксалатным камням, отчетливо прослеживается тенденция накопления карбонатапатита в поверхностных корковых слоях коралловидного камня (рис.3). Так, в области чашечек содержание карбонатапатита в наружных корковых слоях [Dh1] достигало в среднем 78,2 ± 7,4% по сравнению с содержанием этого минерала во внутренних слоях камня той же области чашечек [Dh2], (66,4± 8,2%, p=0,0182, критерий серий Вальда-Вольфовица). Однако наиболее высокое накопление карбона-тапатита отмечалось в поверхностных слоях камня области лоханки [Dh3], (87,7±3,0%) в отличие от внутренних слоев камня, находящихся в лоханочной области [Dh4], (75,0±6,0%, р=0,0421) (рис. 3).

Сравнение этих результатов с показателями экскреции некоторых метаболических факторов риска развития уролитиаза показывает, что накопление карбонатапатита в корковых слоях камня области лоханки [Dh3] имеет обратную корреляцию с показателями суточной экскреции мочевой кислоты (r= – 0,905, p=0,005) и фосфатов (r= – 0,764, p=0,046). Полученные данные находятся в соответствии с результатами проведенных ранее исследований, в которых изучалась связь метаболических факторов и частоты формирования камней определенного метаболического типа. Было отмечено, что между степенью выраженности урикурии и частотой выявления камней из карбонатапа-тита существует обратная зависимость [13]. Та же обратная зависимость между частотой образования камней из карбонатапатита и фос-фатурией была отмечена и в другой работе [14].

Обнаруженная зависимость роста наружных слоев коралловидных камней от экскреции с мочой некоторых продуктов обмена, способных оказывать влияние на литогенез, указывает на возможность поиска методов, препятствующих или предупреждающих рост почечных камней в виде кораллов.

В отличие от кальциевых (оксалатных и карбонатапатитных) камней, струвитные коралловидные конкременты, наоборот, склонны накапливать струвит во внутренних слоях камня, нежели в поверхностных (рис. 3). Самая низкая концентрация струвита обнаружена в кор- ковых слоях лоханочной части камня [Str3] (53,3 ± 16,3%), а самая высокая – во внутренних слоях лоханочной части [Str4] (88,0 ± 12,0%, p=0,0431) и области чашечек [Str2] (90,0 ± 10,0%, p=0,0431, по критерию Вилкоксона для парных сравнений). Таким образом, содержание струвита в коре лоханочной части камня на 65-69% меньше, чем во внутренних слоях областей этого камня [Str2] и [Str4].

Обнаружено, что накопление струвита во внутренних слоях камня лоханочной области [Str4] положительно коррелирует с величиной суточной экскреции кальция (r=0,826, р=0,0220) и мочевой кислоты (r=0,796, p=0,0321). Интересно отметить, что если повышенная экскреция кальция приводит к накоплению струвита во внутренних слоях лоханочной области камня, то при этом ги-перкальциурия может усиливать отложение струвита на поверхности отростка, растущего в сторону чашечек [Str1], (r=0,9276, p=0,0077). Возможно, что этими биохимическими изменениями мочи в определенной степени объясняется особая форма и быстрый рост струвитных коралловидных камней, постепенно заполняющих своей массой чашечно-лоханочную систему почки.

Хорошо известно, что главной причиной возникновения коралловидных камней и, в особенности струвитных, являются бактерии, а именно уреазопродуцирующие бактерии, такие как Proteus mirabilis, Klebsiella species, Providencia rettgeri и Morganella morganii. Эти бактерии, как известно, расщепляя мочевину, приводят к повышению рН мочи выше 7,0 и образованию конкрементов из струвита. Имеются данные об участии в фосфатном литогенезе нанобактерий, которые, образуя фосфатную оболочку, могут служить центром кристаллизации и приводить к образованию депозитов кальция фосфата в почечных лимфатических протоках и собирательных трубочках [15,16]. В зоне собирательных трубочек и нижних отделах нефрона кристаллы фосфата кальция способны индуцировать гетерогенную нуклеацию кальция оксалата с образованием в почечных сосочках «бляшек Рэндела» [15,16], служащих основой для формирования кальциевых камней. Из этого следует, что коралловидные камни инфекционного происхождения могут образовываться при участии уреазопродуцирующих бактерий и нанобактерий.

Известно, что среди пациентов с коралловидный нефролитиазом у 64,7% больных наблюдается рост микрофлоры в посеве мочи [17]. Сходные данные были получены и в настоящей работе. У 19 из 31 обследованных больных (61,3%) в посеве мочи отмечался рост микрофлоры. Эти пациенты имели преимущественно инфекционные конкременты, которые состояли из струвита и/или карбонатапатита (даллита). В бактериальном посеве мочи были обнаружены: Klebsiella pneumoniae (5 больных), Escherichia coli (4 больных), Enterococcus faecalis (4 больных), Staphylococcus hemoliticus (2 больных), Proteus mirabilis (2 больных), Citrobacter breundi (1 больной), Corynebacterium glucuronolitycum (1 больной). Полученные данные подтверждают тот факт, что конкременты, состоящие из струвита или карбонатапатита (даллита) имеют инфекционное происхождение. Можно полагать, что инфекция в сочетании с метаболическими нарушениями может способствовать превращению обычного камня лоханки в коралловидный конкремент в результате индуцированной микро- флорой вторичной кристаллизации фосфатов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Резюме:

Введение. Коралловидные камни почек обладают особым характером роста, при котором отростки конкремента постепенно заполняют внутренние полости чашечно-лоханочной системы почки, что приводит, в конечном счете, к снижению функции этого органа. Подобно другим мочевым камням коралловидные камни характеризуются эпитаксиальным ростом, при котором один кристаллический слой формируется поверх другого. Изучение метаболических основ литогенеза этих камней может иметь важное значение для поиска новых методов противорецидивного лечения.

Цель. Сравнительный анализ минерального состава различных слоев и зон коралловидных камней для выяснения особенностей их формирования и роста.

Материал и методы. Исследован состав минерального компонента в 4-х зонах коралловидных камней у 31 пациента с диагнозом коралловидный нефролитиаз К2-К4 (19 женщин и 12 мужчин, возраст 31 – 75 лет). У 24 (77,4%) пациентов диагностирован двухсторонний коралловидный нефролитиаз, у 7 (22,6%) – односторонний. Рецидивный коралловидный нефролитиаз отмечен у 26 пациентов (83,9%), у 19 (61,3%) пациентов выявлен рост микрофлоры.

Результаты и обсуждение. Коралловидные оксалатные камни были выявлены у 4 пациентов (12,9%), уратные – у 6 (19,4%), карбонатапатитные – у 13 (41,9%), струвитные – у 6 (19.4%). Цистиновый камень был обнаружен у 1 пациента (3,2%), камень из урата аммония – у 1 больного (3,2%).

Наибольшее накопление вевеллита происходит в корковой зоне, предлежащей к области чашечек (45,0 ± 15,0%), по сравнению с внутренними слоями этой области (35,0 ± 11,9%, p=0,092, тенденция) и особенно по сравнению с внутренними слоями лоханочной области (32,5 ± 13,1%, p=0,015). Можно полагать, что накопление вевеллита в корковых слоях, по сравнению с внутренними слоями является результатом воздействия механизмов литогенеза, ответственных за особый характер роста коралловидных оксалатных камней, в частности за формирование отростков, растущих преимущественно в сторону чашечек.

В коралловидных уратных камнях, не наблюдалось достоверных отличий в распределении безводной мочевой кислоты и ее дигидратной формы по наружным или внутренним слоям в областях чашечек или лоханки. Однако отмечено, что во внутренних слоях отростка области чашечек, содержание уратного компонента положительно коррелирует с уровнем экскреции мочевой кислоты (ранговый коэффициент корреляции Спирмена r=0,9487, p=0,0513), а содержание мочевой кислоты в этой зоне имеет отрицательную корреляцию с величиной экскреции кальция (r=-0,9487, p=0,0513). Это указывает на зависимость формирования внутренних слоев отростка уратного коралловидного камня, растущего в область чашечек, от интенсивности экскреции некоторых метаболических литогенных факторов.

В камнях из карбонатаппатита, подобно оксалатным камням, отчетливо прослеживается тенденция накопления карбонатапатита в поверхностных корковых слоях коралловидного камня, но более выраженная – в лоханочной области камня. Содержание карбонатапатита в наружных корковых слоях области чашечек было выше, чем во внутренних слоях камня этой же области камня (78,2 ± 7,4% vs. 66,4 ± 8,2%, p=0,0182). Однако в отличие от внутренних слоев лоханочной области камня, (75,0 ± 6,0%) наиболее высокое накопление карбонатапатита отмечалось в поверхностных слоях камня этой области (87,7 ± 3,0% р=0,0421), что имеет обратную корреляцию с показателями суточной экскреции мочевой кислоты (r=– 0,905, p=0,005) и фосфатов (r=– 0,764, p=0,046).

В отличие от кальциевых (оксалатных и карбонатапатитных) камней, струвитные коралловидные конкременты, наоборот, склонны накапливать струвит во внутренних слоях камня, нежели в поверхностных. Содержание струвита в коре лоханочной части камня (53,3 ± 16,3%) на 65-69% меньше (p=0,0431), чем во внутренних слоях областей этого камня. Накопление струвита во внутренних слоях камня лоханочной области положительно коррелирует с величиной суточной экскреции мочевой кислоты (r=0,796, p=0,0321) и кальция (r=0,826, р=0,0220). Однако гиперкальциурия, по-видимому, способна усиливать отложение струвита на поверхности отростка, растущего в сторону чашечек, (r=0,9276, p=0,0077).

Заключение. Формирование коралловидных камней различных ме-

Список литературы Многоточечный анализ минерального состава коралловидных камней в изучении особенностей их формирования

- Хасигов А.В., Белоусов И.И., Коган М.И. Оценка резервов почечных функций при чрескожной нефролитотомии коралловидного нефролитиаза. Урология 2012;(6):70-73

- Акилов Ф.А., Мухтаров Ш.Т., Гиясов Ш.И., Насыров Ф.Р., Мирхамидов Д.Х. Интраоперационные осложнения эндоскопического удаления камней из верхних мочевыводящих путей. Урология 2013;(2):79-82.

- Ganpule AP, Vijayakumar M, Malpani A, Desai MR. Percutaneous nephrolithotomy (PCNL) a critical review. Int J Sur 2016;36(Pt D):660-664; DOI: 10.1016/j.ijsu.2016.11.028

- Маждракова Г., Попова Н. Болезни почек. Медицина и физкультура. София, 1980. 805 с.

- Rendina D, De Filippo G, De Pascale F, Zampa G, Muscariello R, De Palma D, et al. The changing profile of patients with calcium nephrolithiasis and the ascendancy of overweight and obesity: a comparison of two patient series observed 25 years apart. Nephrol Dial Transplant. 2013;28(Suppl 4):iv146-51 DOI: 10.1093/ndt/gft076

- Cho ST, Jung SI, Myung SC, Kim TH. Correlation of metabolic syndrome with urinary stone composition. Int J Urol 2013;20(2):208-13 DOI: 10.1111/j.1442-2042.2012.03131.x

- Daudon M, Lacour B, Jungers P. Influence of body size on urinary stone composition in men and women. Urol Res 2006;34(3):193-9. Epub 2006 Feb 11 DOI: 10.1007/s00240-006-0042-8

- Hesse A, Schneider H.-J., Hienzsch E. Die infrarotspektroskopische Harnsteinanalyse. Dtsch Med Wochenschr 1972;97:1694-1701.

- Hesse A, Molt K. The technique of analysis of urinary calculi by infrared spectroscopy (in German). J Clin Chem Clin Biochem 1982;20:861-73.

- Hesse A, Kruse R, Geilenkeuser WJ, Schmidt M. Quality control in urinary stone analysis: results of 44 ring trials (1980-2001). Clin Chem Lab Med 2005;43(3):298-303.

- Abdel-Halim RE, Abdel-Halim MR. A review of urinary stone analysis techniques. Saudi Med J 2006t;27(10):1462-7

- Полиенко А.К. Минеральный состав, морфология и структура уролитов. Дисс. докт. геолого-минеральных наук, Томск; 2014. URL: http://www.lib.tpu.ru/fulltext/a/2014/01.pdf

- Голованов С.А., Сивков А.В., Дрожжева В.В., Анохин Н.В. -Метаболические факторы риска и формирование мочевых камней. Исследование I: влияние кальцийурии и урикурии. Экспериментальная и клиническая урология 2017;(1):52-57.

- Голованов С.А., Сивков А.В., Дрожжева В.В., Анохин Н.В. -Метаболические факторы риска и формирование мочевых камней. Исследование II: влияние фосфатурии и магнийурии. Экспериментальная и клиническая урология 2017;(2):40-46.

- Letavernier E, Vandermeersch S, Traxer O, Tligui M, Baud L, Ronco P, et al. Demographics and Characterization of 10,282 Randall Plaque-Related Kidney Stones. Medicine (Baltimore) 2015; 94(10): 566 DOI: 10.1097/MD.0000000000000566

- Singh VK, Rai PK. Kidney stone analysis techniques and the role of major and trace elements on their pathogenesis: a review. Biophys Rev 2014; 6(3-4): 291-310 DOI: 10.1007/s12551-014-0144-4

- Ma K, Huang XB, Xu QQ, Li JX, Xiong LL. Infrared spectrophotometry for crystalline composition of staghorn calculi. Zhonghua Yi Xue Za Zhi 2010;90(44):3150-2