Модель формирования диагностической компетентности студентов профессионально- педагогического вуза (из опыта апробации)

Автор: Колотовкина Евгения Александровна

Журнал: Современная высшая школа: инновационный аспект @journal-rbiu

Рубрика: Трибуна молодого ученого

Статья в выпуске: 2 (44) т.11, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье представлена модель формирования диагностической компетентности студентов профессионально-педагогического вуза при изучении дисциплин психолого-педагогического цикла, а также комплекс взаимодополняющих подходов, обусловливающий выбор структурных компонентов модели. Определены критерии, показатели, уровни сформированности диагностической компетентности педагога. Выявлен комплекс психолого-педагогических условий, обеспечивающий успешность реализации модели. На основе теоретического исследования уточняется понятие диагностической компетентности педагога.

Формирование, диагностическая компетентность, психолого- педагогические условия, педагог профессионального обучения, профессионально- педагогическое образование

Короткий адрес: https://sciup.org/142228973

IDR: 142228973 | УДК: 74.489 | DOI: 10.7442/2071-9620-2019-11-2-122-129

Текст научной статьи Модель формирования диагностической компетентности студентов профессионально- педагогического вуза (из опыта апробации)

Развитие системы профессионального образования является одним из приоритетов образовательной политики Российской Федерации. Образовательный и квалификационный уровень населения является важнейшим фактором, определяющим перспективы социальноэкономического развития страны. В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 г. №596 «О долгосрочной государственной экономической политике», 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест к 2020 г. создание и модернизация профессионального образования требуют более высокого качества подготовки рабочих [9].

На совещании по развитию системы среднего профессионального образования В.В. Путин подчеркнул, что для «технологического, экономического прорыва страны, повышения качества жизни и реальных доходов граждан необходимо обновление всей системы образования». Президент также отметил, что «выход на передовые новые рубежи обусловливает необходимость сильного разностороннего профессионального образования, увеличения роли гуманитарных дисциплин при подготовке выпускников, наличия объективной, независимой, прозрачной оценки их компетенций» [7].

Достижение этого нового качества посредством реализации государственной политики в системе высшего профессионального образования через внедрение национальной квалификационной рамки, системы сертификаций, модульных программ, обеспечение компетентностного подхода, обновление содержания, методологии и соответствующей среды обучения, создания фондов оценочных средств «инициируют совершенствование содержания подготовки педагога профессионального обучения, разработку новых методик и технологий образовательной деятельности (преподавания/обучения) и форм контроля за ее осуществлением (мониторинг качества обучения)» [8].

Переход на ФГОС ВПО поставил перед российскими вузами сложную за- дачу, обеспечивающую получение образовательного результата – формирование всех видов компетенций. Первой частью этой задачи является создание современных образовательных технологий для формирования у обучающихся требуемых компетенций. Второй частью – создание инструментов, позволяющих проводить объективную комплексную оценку сформированных компетенций.

Основное отличие и качественное преимущество компетентностной модели заключается в приближении образовательной ситуации к условиям профессиональной деятельности. В контексте компетентностного подхода результаты образования трактуются как ожидаемые и измеряемые достижения, выраженные на языке знаний, умений, навыков, способностей, отношений, которые показывают, что в состоянии делать студент (выпускник) по завершении части или всей образовательной программы [9].

Так, в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) в результате освоения программы бакалавриата в рамках учебно-профессиональной деятельности выпускник должен иметь «готовность к осуществлению диагностики и прогнозирования развития личности рабочих, служащих и специалистов среднего звена» (ПК -8) [11].

Анализируя понятие «диагностика» применительно к учебному процессу, обычно используют термины «педагогическая диагностика» (К. Ингенкамп, Б.П. Битинас, Е.А. Михайлычев, Н.М. Бо-рытко), «психологическая диагностика» (Л.Ф. Бурлачук, Б.Г. Ананьев, Г.М. Гуревич), «психолого-педагогическая диагностика» (В.И. Загвязинский, О.С. Гребенюк, Т.Б. Гребенюк), «образовательная диагностика» (А.В. Хуторской), «диагностика в обучении» (Н.М. Борытко), «диагностика трудностей в обучении» (А. Анастази, С. Урбина), «диагностика учебных результатов» (У. Коулман,

Модель формирования диагностической компетентности студентов профессионально-педагогического вуза (из опыта апробации)

Е.А. Колотовкина

Д. Уилс), «диагностика результатов учебного предмета» (Е.К. Артищева), «педагогический мониторинг» [7].

Авторы определяют сущность диагностики в образовательном процессе как деятельность по выявлению актуального состояния и тенденцией индивидуально-личностного развития субъектов педагогического взаимодействия, направленную на управление качеством образовательного процесса (Н.М. Борыт-ко) [2], как системообразующий компонент учебного процесса, включающий дидактический, психологическую и социальную составляющие (О.В. Алмазова) [1], как процесс и способы определения степени развития личностных качеств, затруднений в обучении, развитии, общении, освоении профессий (В.И. Загвязинский) [5].

В ряде публикаций диагностическая компетентность педагога рассматривается по-разному: как единство теоретической и практической готовности педагога к осуществлению диагностической деятельности [6]; как способность и готовность к диагностической деятельности, выраженная в позитивном личностноосознанном отношении, наличием диагностических знаний и умений [4]; как средство улучшения профессиональной деятельности педагога [3].

Результаты анализа научных и нормативных источников позволили уточнить понятие диагностическая компетентность педагога – совокупность интегративных знаний, умений и качеств личности, обусловливающих готовность и способность к осуществлению диагностики и прогнозирования развития личности рабочих, служащих и специалистов среднего звена, обеспечивающих повышение качества подготовки студентов к профессионально-педагогической деятельности.

Для обоснования Модели формирования диагностической компетентности у студентов ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет» при изучении дисциплин психолого-педагогического цикла использован комплекс взаимодополняющих подходов, выбор которых обусловлен необходимостью определения структурных компонентов модели и результата ее функционирования.

Системный подход является одним из базовых при построении модели. Он позволяет представить процесс формирования диагностической компетентности как целостную педагогическую систему, выделить ее структурные и функциональные компоненты с учетом их дополнения и взаимосвязи.

В соответствии с компетентностным подходом представление результатов обучения выражается в виде знаний, умений, владений, способностей и ценностей, которые необходимы для будущей профессиональной деятельности.

Применение деятельностного подхода способствует организации и управлению обучением студентов профессиональнопедагогического вуза, формированию определенных способностей и качеств личности путем включения в активную, значимую и ценную для нее учебную деятельность, отражающую особенности профессиональной подготовки.

Личностно-ориентированный подход нацелен на развитие личностного потенциала обучающегося, а не только на усвоение им необходимых знаний, умений и навыков. Обучающийся – активный субъект процесса обучения, развивающий и реализующий свой интеллектуальный потенциал, в основе которого заложено решение проблем, характеризующих индивидуальные потребности, способности, обеспечивающие формирование диагностической компетентности.

Разработанная модель формирования диагностической компетентности студентов основана на согласованности и взаимоподчинении составляющих ее компонентов, таких как ценностномотивационный, целевой, теоретикометодологический, организационно-содержательный, оценочно-корректировочный.

Ценностно-мотивационный компонент обеспечивает формирование опыта эмоционально-ценностного отношения к процессу диагностирования, определяющий позитивное отношение к диагностической деятельности, предполагающий потребность в самообразовании и самосовершенствовании.

Теоретико-методологический компонент включает в себя исходные теоретические положения, отражающие выбранные подходы и систему принципов, а также требования к выпускникам профессионально-педагогического вуза, представленные в соответствующих нормативных документах.

Организационно-содержательный компонент модели отражает усвоение целостной системы знаний, умений и владений как дескрипторов диагностической компетентности, обеспечивает последовательность ее формирования и реализует организационную и формирующую функции.

Оценочно-корректировочный компонент модели позволяет определить уровень сформированности диагностической компетентности, а также осуществлять контроль и оценку деятельности студентов. Он предполагает разработку средств оценки, позволяющих определить уровень сформированности диагностической компетентности, который включает анкету, дидактические тесты, кейс-задания, темы докладов для самостоятельной работы, написание эссе, экспертную оценку.

Для оценки уровней сформирован-ности диагностической компетентности при изучении дисциплин психологопедагогического цикла необходимо определить критерии и показатели. В исследовании выделены следующие критерии: ценностно-мотивационный, представленный направленностью на приобретение знаний и умений, положительного опыта эмоционально-ценностного для достижения определённого уровня сформированности диагностической компетентности, направленностью изучения дисциплины на будущую профессиональную деятельность; когнитивный, включающий в себя полноту и глубину знаний как составляющих формируемой диагностической компетентности; деятельностный, выраженный такими показателями, как диагностические умения и опыт как составляющих формируемой диагностической компетентности студента профессиональнопедагогического вуза.

Определение уровня сформирован-ности диагностической компетентности (базовый, средний, высокий) проводилось по всем составляющим его компонентам: учитывались как знания и умения студентов, так и их профессионально важные личностные качества.

Разработанная Модель потребовала обеспечения следующих психолого-педагогических условий: наличия мотивационной готовности студентов профессионально-педагогического вуза к процессу диагностирования; целенаправленного формирования системы психологических знаний о сущности и закономерностях личностного и профессионального развития; поэтапного формирования системы знаний, умений в процессе диагностирования; изучения возможности корректирующего воздействия на объект исследования; наличие позитивного опыта собственной диагностической деятельности; соответствия этических норм в процессе диагностирования.

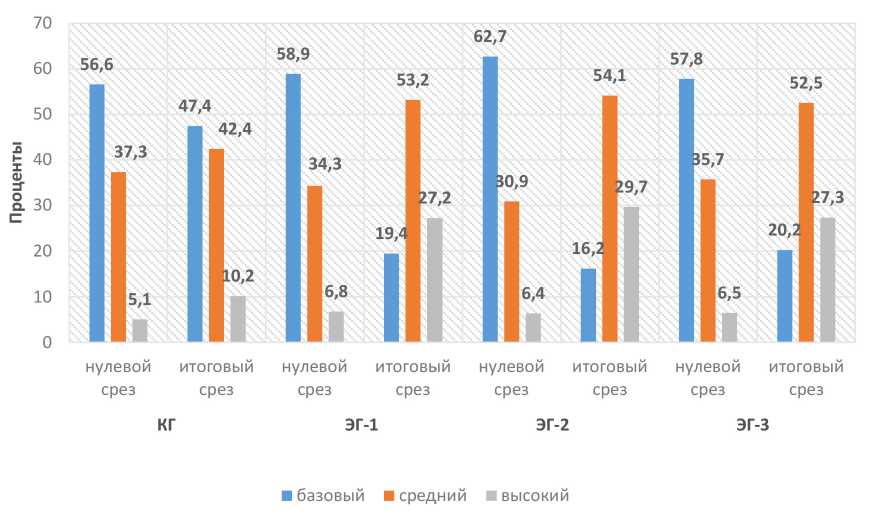

На основе анализа результатов «нулевого» и итогового срезов (табл. 1) был сделан вывод о повышении уровня диагностической компетентности студентов профессионально-педагогического вуза в экспериментальных группах по сравнению с контрольной.

Числовые данные свидетельствуют о позитивных изменениях уровня сфор-мированности диагностической компетентности студентов в группах ЭГ-1, ЭГ-2, ЭГ-3.

Модель формирования диагностической компетентности студентов профессионально-педагогического вуза (из опыта апробации)

Таблица 1. Уровень сформированности диагностической компетентности (ДК) студентов профессионально-педагогического вуза

|

Уровень развития ДК, % |

Группа |

|||||||||||

|

КГ |

ЭГ - 1 |

ЭГ - 2 |

ЭГ - 3 |

|||||||||

|

СО (D о Ж о CQ (D к |

со (D о Ж CQ О О н К |

СО (D о Ж о CQ (D к |

со (D о Ж CQ О О н к |

СО (D о Ж о СО (D к |

со (D о Ж CQ О О н К |

СО (D о Ж о CQ (D к |

со (D о Ж CQ О О н К |

|||||

|

Базовый |

56,6 |

47,4 |

-9,2 |

58,9 |

19,6 |

-39,3 |

62,7 |

16,2 |

-46,5 |

57,8 |

20,2 |

-37,6 |

|

Средний |

37,3 |

42,4 |

+5,1 |

34,3 |

53,2 |

+18,9 |

30,9 |

54,1 |

+23,2 |

35,7 |

52,5 |

+16,8 |

|

Высокий |

6,1 |

10,2 |

+4,1 |

6,8 |

27,2 |

+20,4 |

6,4 |

29,7 |

+23,3 |

6,5 |

27,3 |

+20,8 |

Примечание. Изменение со знаком «+» – увеличение численности студентов, со знаком «-» – уменьшение.

На итоговом срезе получены положительные результаты проводимой работы: отмечено уменьшение числа студентов, имеющих базовый уровень развития ДК во всех группах; выявлена положительная динамика увеличения числа студентов, имеющих средний и высокий уровни сформированности ДК.

Общая оценка сформированности ДК студентов по трем уровням представлена в табл. 2 (где Х – среднее арифметическое значение ряда измерений, D j - дисперсия, Т - эмпирическое значение Крамера – Уэлча) и гистограмме (рис. 1).

Результаты расчетов по критерию Крамера-Уэлча для оценки уровня сфор-мированности ДК студентов в профессионально-педагогическом вузе на начальном и итоговом срезах показали, что контрольная (КГ) и экспериментальные группы (ЭГ-1, ЭГ-2, ЭГ-3) между собой к окончанию опытно-поисковой работы стали статистически различны; достоверность различия составляет 95%. Следовательно, распределение студентов по уровням сформированности ДК не является случайным.

Таблица 2. Сравнительный анализ результатов уровня сформированности ДК студентов в профессионально-педагогическом вузе

Е.А. Колотовкина

|

Группа |

Начальный с |

ез |

Итоговый срез |

|||

|

^^—^— Х |

D ij |

Т эмп |

^^—^— Х |

D ij |

Т эмп |

|

|

Базовый уровень |

||||||

|

КГ |

3,72 |

0,27 |

4,67 |

4,33 |

0,28 |

5,83 |

|

ЭГ-1 |

3,36 |

0,26 |

3,84 |

0,25 |

||

|

ЭГ-2 |

3,26 |

0,25 |

3,56 |

0,23 |

||

|

ЭГ-3 |

3,32 |

0,26 |

3,62 |

0,25 |

||

|

Средний уровень |

||||||

|

КГ |

3,67 |

0,38 |

2,02 |

3,97 |

0,62 |

2,27 |

|

ЭГ-1 |

3,45 |

0,15 |

3,67 |

0,34 |

||

|

ЭГ-2 |

3,36 |

0,23 |

3,60 |

0,20 |

||

|

ЭГ-3 |

3,41 |

0,19 |

3,63 |

0,27 |

||

|

Высокий уровень |

||||||

|

КГ |

3,60 |

0,07 |

0,36 |

3,94 |

0,37 |

2,03 |

|

ЭГ-1 |

3,49 |

0,01 |

3,79 |

0,35 |

||

|

ЭГ-2 |

3,44 |

0,02 |

3,59 |

0,29 |

||

|

ЭГ-3 |

3,45 |

0,03 |

3,64 |

0,32 |

||

Рис. 1. Динамика развития ДК у студентов

Таким образом, полученные результаты исследования свидетельствуют о том, что модель формирования диагностической компетенции студентов профессионально-педагогического вуза в процессе изучения дисциплин психолого-педагогического цикла является эффективной.

Список литературы Модель формирования диагностической компетентности студентов профессионально- педагогического вуза (из опыта апробации)

- Алмазова О.В. Психолого-педагогическая диагностика: учеб. пособие. М-во образования и науки РФ; Урал. гос. пед. ун-т, Ин-т спец. образования. - Екатеринбург: Калинина, 2007. - 226 с.

- Борытко Н.М. Диагностическая деятельность педагога: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / под ред. В.А. Сластенина, И.А. Колясниковой. - М.: Академия, 2006. - 284 с.

- Бурова Л.И. Формирование диагностической компетентности будущего учителя начальных классов при изучении педагогических дисциплин // Череповецкие научные чтения - 2012. Материалы Всероссийской научнопрактической конференции / Отв. Ред. Н.П. Павлова. - 2013. С. 21-23.

- Дорофеева О.И. Формирование диагностической компетентности педагогов в процессе дополнительного профессионального образования: монография. - Вологда: Издательский центр ВИРО, 2013. - 164 с.

- Загвязинский, В.И., Емельянова И.Н. Теория обучения и воспитания: учебник для бакалавров. - Москва: Юрайт, 2016. - 314 с.