Модель формирования инклюзивной культуры студентов педагогического колледжа

Автор: Елагина В.С., Ильина С.В., Пелихова Е.А.

Журнал: Инновационное развитие профессионального образования @journal-chirpo

Рубрика: Качество профессионального образования и рынок трудовых ресурсов

Статья в выпуске: 2 (46), 2025 года.

Бесплатный доступ

Цель статьи заключается в выявлении методологических подходов и разработке на их основе модели формирования инклюзивной культуры студентов педагогического колледжа. Быстрые темпы развития отечественной системы образования с учетом принципа инклюзии, с одной стороны, и низкий уровень сформированности инклюзивной культуры педагогов, которым отводится важная роль в образовательном процессе, - с другой, обусловили актуальность темы исследования. Формирование инклюзивной культуры педагога предполагает развитие гуманного отношения к детям с ОВЗ, построение образовательной среды, включающей уважение к каждому ребенку, сотрудничество и поддержку, ответственность и эмпатию, готовность принять ребенка таким, какой он есть. Для проведения исследования автор использовал теоретический анализ научной литературы, обобщение педагогического опыта по рассматриваемой проблеме, что позволило определить методологические подходы к разработке модели, ее структурные компоненты и функциональные связи между ними. В качестве методологической основы построения модели формирования инклюзивной культуры были определены системный, аксиологический, личностно-деятельностный и средовой подходы. Структурными компонентами модели являются мотивационно-целевой, содержательно-процессуальный и рефлексивно-оценочный, которые функционально связаны между собой и равноправны по своей значимости, что позволяет комплексно осуществлять их реализацию в образовательном процессе. Основными свойствами модели выступают целостность, гибкость, непрерывность и интегративность. Результатом внедрения разработанной модели в образовательный процесс педагогического колледж является достаточно высокий уровень сформированности инклюзивной культуры студентов, обеспечивающий успешность педагогической деятельности будущего педагога в сфере инклюзивного образования в организациях дошкольного и общего школьного образования.

Инклюзивная культура, компоненты инклюзивной культуры, методологические подходы, модель формирования инклюзивной культуры

Короткий адрес: https://sciup.org/142246033

IDR: 142246033 | УДК: 377.8

Текст научной статьи Модель формирования инклюзивной культуры студентов педагогического колледжа

Актуальность темы исследования обусловили, с одной стороны, быстрые темпы развития отечественной системы образования с учетом принципа инклюзиии, а с другой — низкий уровень сформированности инклюзивной культуры педагогов, которым отводится важная роль в образовательном процессе.

К причинам недостаточной подготовки студентов к работе в условиях инклюзивного образования относятся дефицит знаний особенностей инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), слабое владение педагогическими технологиями обучения и воспитания детей с ОВЗ, недостаточное научно- и учебно-методическое сопровождение инклюзивных процессов в школе и др. Перечисленные факторы убеждают нас в необходимости целенаправленного и специально организованного процесса формирования инклюзивной культуры будущих учителей в условиях педагогического колледжа.

Одним из первостепенных требований профессионального стандарта «Педагог» выступает умение педагога использовать «специальные подходы к обучению в целях включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе… и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»1.

Таким образом, подготовка высококвалифицированного педагога является одним из условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья.

Подготовка для инклюзивного образования педагогов, обеспечивающих образовательный процесс, психолого-педагогическое сопровождение субъектов образования и социокультурную интеграцию лиц с ОВЗ в современное общество, по мнению Н. В. Рябовой и О. И. Карпуниной, — одна из ключевых проблем отечественной системы образования. Именно от уровня квалификации, профессионализма и мастерства педагогов зависит эффективность инклюзивной практики, результативность образовательных достижений обучающихся и позитивность восприятия этого подхода всеми субъектами образования, в том числе государством, обществом, семьями воспитанников и педагогическим сообществом [1].

Важным аспектом подготовки специалистов инклюзивного образования выступает формирование инклюзивной культуры педагога, структура которой включает систему педагогических и инклюзивных ценностей, определяющих ценностные и моральные основы педагогической деятельности и личностного развития, профессионально-личностные качества, способы субъектного восприятия педагогической действительности, профессиональные психолого-педагогические знания и умения, развитое мышление и профессиональное сознание, навыки коммуникативного взаимодействия с нормотипичными детьми и детьми с ОВЗ, профессиональную мораль и этику.

Инклюзивная культура рассматривается Н. В. Макаровой и Л. Н. Потураевой как важнейшее качество педагога, компонент его педагогической культуры и компетентности [2].

Формирование инклюзивной культуры педагога предполагает развитие гуманного отношения к детям с ОВЗ, построение образовательной среды, включающей уважение к каждому ребенку, сотрудничество и поддержку, ответственность и эмпатию, готовность принять ребенка таким, какой он есть.

Цель работы — выявить методологические подходы и на их основе разработать модель формирования инклюзивной культуры студентов педагогического колледжа.

Материалы и методы исследования

В исследовании использовались анализ научно-педагогической литературы по рассматриваемой проблеме, нормативно-правовая документация, методические и диссертационные материалы, научные статьи последних лет.

Для оценки уровня сформированности инклюзивной культуры было проведено комплексное диагностическое исследование, включающее наблюдение, анкетный опрос и позволяющее определить личностную готовность студентов к взаимодействию в условиях инклюзивного образования, степень проявления организационных склонностей; тестирование (содержание заданий разного уровня сложности было направлено на оценку знаний основных понятий инклюзивной культуры, особенностей инклюзивного образования); решение педагогических задач, позволяющих студентам продемонстрировать способность применять теоретические знания и умения, коммуникативные и организаторские способности, личностные качества и ценностные установки на практике.

В констатирующем эксперименте приняли участие 83 студента, обучающиеся на втором курсе педагогического колледжа по следующим специальностям: 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.01. Дошкольное образование, 44.02.03. Педагогика дополнительного образования и 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании.

Оценка сформированности инклюзивной культуры студентов педагогического колледжа проводилась по четырем критериям (аксиологическому, когнитивному, личностно-коммуникативному и поведенческому), соответствующим компонентам инклюзивной культуры. Основные характеристики критериев и показателей определили уровни сформированности инклюзивной культуры (низкий, средний и высокий), в содержании которых нашли отражение личностные качества студентов, их готовность принять ценности инклюзивного образования, знания особенностей инклюзивного образования и основ инклюзивной культуры, коммуникативные и организаторские склонности студентов, умения применять теоретические знания в практической деятельности.

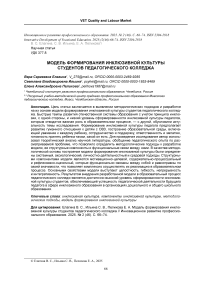

На рисунке 1 представлены уровни сформи-рованности инклюзивной культуры студентов педагогического колледжа по данным начального диагностического среза.

Анализ результатов анкетирования позволил авторам сделать следующие выводы:

– только 3 студента из 204 группы (27,3 %) обладают высоким уровнем сформированности инклюзивной культуры; в других группах студентов, достигших такого уровня, не выявлено;

– 30,0 % студентов из 201 группы, 37,5 % из 202, 35,0 % из 203, 72,7 % из 204 и 37,5 % из 205 достигли среднего уровня сформированности инклюзивной культуры;

Рис. 1. Уровни сформированности инклюзивной культуры студентов педагогического колледжа (начальный диагностический срез, в %)

– у 70,0 % студентов из 201 группы, 62,5 % из 202, 65,0 % из 203 и 62,5 % из 205 отмечается низкий уровень сформированности инклюзивной культуры.

Таким образом, из 83 участвующих в исследовании респондентов 3,6 % студентов достигли высокого, 39,8 % — среднего и 56,6 % — низкого уровня сформированности инклюзивной культуры. Полученные результаты подтвердили актуальность и необходимость формирования инклюзивной культуры студентов в рамках специально разработанной модели на фоне выявленного комплекса педагогических условий, обеспечивающих ее эффективное функционирование в образовательном процессе педагогического колледжа.

Очевидно, что инклюзивная культура не возникает сама по себе, она является результатом систематической и целенаправленной работы студентов и преподавателей педагогического колледжа. Ее формирование может осуществляться как в учебной, так и во внеучебной деятельности, через реализацию воспитательной и исследовательской работы.

Таким образом, полученные результаты подтвердили актуальность и необходимость формирования инклюзивной культуры студентов в рамках специально разработанной модели на фоне выявленного комплекса педагогических условий, обеспечивающих ее эффективное функционирование в образовательном процессе педагогического колледжа.

Методологической основой исследования выступают системный, аксиологический, личностно-деятельностный, средовой подходы.

Авторы разделяют мнение Е. А. Кукуева и О. А. Мальцевой, что «формирование ин- клюзивной культуры студентов должно носить системный характер, включать в учебный процесс образовательной организации систему общекультурных и профессионально ориентированных инклюзивных мероприятий, интегрированных в целостный образовательный процесс» [3].

Системный подход, рассматриваемый как общенаучная основа исследования, позволяет выявить сущностные характеристики инклюзивной культуры будущего педагога, разработать структурно-функциональную модель ее формирования в условиях педагогического колледжа. Модель формирования инклюзивной культуры студентов с позиции системного подхода рассматривается нами комплексно, как система, представляющая совокупность функционально взаимосвязанных компонентов, образующих единство и целостность. Использование системного подхода способствует выявлению основных компонентов процесса формирования инклюзивной культуры студентов, определению многообразных внутренних и внешних связей и отношений, которые оказывают влияние на состояние модели, ее функционирование и развитие.

Аксиологический подход рассматривается нами с позиции общечеловеческих ценностей, находящих свое отражение в образовательном процессе современной школы. Формирование ценностей, потребности присвоить их приводят студентов к пониманию и осознанию ценностей инклюзивного образования, в котором провозглашается уникальность каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья, принимаются его ценности, особенности его поведения и индивидуальные возможности.

По мнению О. И. Юдиной, педагог инклюзивного образования должен согласовывать свою деятельность с интересами и потребностями детей, помогать им осознавать их равноправность, уважать и ценить каждого, настраивать и мотивировать детей на взаимодействие и сотрудничество [4]. Организация образовательного процесса педагогического колледжа на основе аксиологического подхода, наполнение его идеями гуманизма способствует профессионально-педагогическому развитию будущих педагогов инклюзивного образования, их личностных и профессиональных ценностей и смыслов.

Важной составляющей формирования ценностных установок у студентов, по мнению А. А. Бобровой и А. А. Ниязовой, является «обозначение ведущих ценностных установок и конструирование системы образования с учетом требований к социокультурному развитию личности» [5, с. 1171].

Личностно-деятельностный подход в исследовании направлен на организацию разных видов педагогической деятельности студентов, ориентацию на ее цели и задачи, объект и результат. Одна из ведущих задач данного подхода заключается в организации деятельности (учебной, самостоятельной, воспитательной, практической, исследовательской) по формированию инклюзивной культуры, активному вовлечению в нее студентов с целью развития личностного смысла (значимости), отражающего субъективное отношение к инклюзивной практике. Важной составляющей данного подхода является профессионально-личностная готовность педагога к инклюзивной практике, которая, по мнению И. М. Яковлевой, С. В. Яковлева, заключается в признании «ценности личности человека с нарушениями развития вне зависимости от тяжести его нарушения, ориентированности не только на получение образовательных результатов, но и на освоение обучающимся умений и навыков, необходимых для независимой жизни, творческий характер педагогической деятельности и др., а также сформированно-сти у него профессионально значимых качеств (милосердие, эмпатия, толерантность, высокий уровень субъектного контроля)» [6, с. 174].

Реализация данного компонента предполагает учитывать в образовательном процессе индивидуальные особенности и возможности студентов, их способности, ценностные установки и педагогическую направленность, личные мотивы и интересы, будущие профессиональные запросы.

Рассматривая деятельностный подход как ориентир современного образования, А. М. Медведев и И. В. Жуланова считают, что «деятельность предполагает субъекта с его собственной личной мотивацией, замыслом, инициативой и самостоятельностью» [7].

Личностно-деятельностный подход способствует определению личностно ориентированных технологий формирования у студентов основных компонентов инклюзивной культуры, а также комплекса педагогических условий, способствующих эффективному функционированию разработанной модели.

Средовой подход является одним из условий трансформации традиционного образования, ориентированной на организацию инклюзивного процесса на всех уровнях образования. Происходящие перемены обусловили необходимость использования всего потенциала образовательной среды педагогического колледжа для формирования инклюзивной культуры студентов, создания условий для субъект-субъектного взаимодействия, развития познавательной и социальной активности студентов. Образовательная среда как сложная социальная система, по мнению Т. В. Менг, означает процесс и результат взаимодействия человека с образовательной средой [8].

В процессе непрерывного взаимодействия студентов с образовательной средой колледжа происходит развитие их лично стных качеств, устанавливаются межличностные отношения между обучающимся и педагогом, формируются субъектное видение и восприятие ценностей инклюзивной культуры. Образовательная среда способствует приобретению студентом социально-педагогического опыта, осознанию им ответственности за последствия собственных действий, проявлению инициативности, самостоятельности, творческих способностей, активной включенности обучающегося в решение важных проблем инклюзивного образования.

Результаты исследования и их обсуждение

На основе выделенных методологических подходов была разработана модель формирования инклюзивной культуры студентов педа-гогиче ского колледжа. Процесс моделирования как метод познания позволил авторам не только определить совокупность взаимосвязанных компонентов, составляющих структуру процесса формирования инклюзивной культуры студентов, выявить функциональные связи между ними, но и обосновать целесообразность их использования для достижения результата — сформированности инклюзивной культуры студентов, будущих педагогов начального общего и дошкольного образования, включающего инклюзивные процессы и явления. Разработка модели осуществлялась поэтапно:

-

1) определение методологических подходов как основы для построения модели;

-

2) изучение и обоснование возможности использования модели в профессиональной подготовке студентов педагогического колледжа;

-

3) перенос знаний о модели на объект-оригинал с последующим внедрением ее в образовательный процесс колледжа;

-

4) содержательная интерпретация и оценка эффективности полученных результатов.

На каждом из перечисленных этапов решались разные задачи и использовались различные методы и средства достижения результатов. Модель формирования инклюзивной культуры студентов разрабатывалась с учетом социального заказа, требований к инклюзивной культуре и профессиональной компетентности будущего специалиста, а также тенденций развития инклюзивного образования.

Структурно-функциональная модель формирования инклюзивной культуры студентов представляет собой совокупность функционально взаимосвязанных структурных компонентов — мотивационно-ценностного, содержательно-процессуального и рефлексивно-оценочного.

Мотивационно-ценностный компонент направлен на решение следующих задач:

-

1) развитие мотивов освоения инклюзивной культуры как фактора успешности будущей педагогической деятельности с детьми, имеющими различные ограничения здоровья;

-

2) формирование ценностей инклюзивного образования.

В рамках модели рассматриваемый компонент выполняет следующие функции:

-

1) побуждающая, способствующая стимулированию студентов к активному и осознанному освоению инклюзивной культуры;

-

2) целеполагающая, направленная на определение и формулирование цели как предвосхищения будущего результата, инициируемой педагогом и принимаемой студентами — субъектами процесса формирования инклюзивной культуры;

-

3) развивающая, направленная на расширение мотивационно-ценностной сферы студентов.

Реализация данного компонента осуществляется через различные группы методов — эмоционально-стимулирующие (игры, создание ситуаций успеха и др.), познавательные (проблемные и эвристические ситуации, кейс-метод, эмоционально-волевые — убеждение, методы самооценки) и социальные (апелляция к педагогиче ским и инклюзивным ценностям, личностным и социальным интересам и др.). Активное участие студентов в проведении круглых столов, дебатов, дискуссиях по актуальным проблема инклюзивного образования и ключевым вопросам инклюзивной культуры стимулировало их к проявлению творческих способностей, развитию коммуникативных навыков, инициативности и самостоятельности.

Содержательно-процессуальный компонент включает содержательно-информационный и процессуально-деятельностный блоки, выполняющие обучающую, во спитательную и развивающую функции, направленные на определение предметного содержания, ориентированного на формирование теоретических знаний и практических навыков, воспитание профессионально значимых качеств педагога инклюзивного образования, а также регулятивную функцию, обеспечивающую организацию разных видов деятельности студентов в образовательном процессе педагогического колледжа. В рамках содержательно-информационного блока был разработан цикл лекций «Основы инклюзивной культуры», раскрывающий особенности инклюзивного образования как стратегии развития образовательной системы, содержание и сущно сть ключевых понятий инклюзии, инклюзивной культуры, содержание основных нормативно-правовых документов, направленных на управление и регулирование инклюзивных процессов, а также на сопровождение субъектов инклюзивного образования. Особое внимание уделено необходимости формирования инклюзивной культуры педагога и образовательной организации, подразумевающей полную и успешную интеграцию всех участников в деятельность образовательного процесса и отражающей климат, в котором культивируются уважение, равенство и позитивное признание различий.

Процессуально-деятельностный блок данного компонента раскрывает механизмы взаимодействия педагога со студентами, способы совместной деятельности студентов друг с другом (педагогическое сопровождение, поддержка, научно-методическое обеспечение и др.), а также организационные формы, включающие студентов в учебно-воспитательную, проектировочную, исследовательскую, волонтерскую и др. виды деятельности, что позволяет максимально полно использовать потенциальные возможности образовательной среды педагогического колледжа.

Рефлексивно-оценочный компонент предназначен для проведения диагностических мероприятий, направленных на оценку результатов реализации модели в образовательном процессе колледжа. Благодаря данному компоненту устанавливается обратная связь с мотивационно-ценностным и содержательно-процессуальным компонентами, что позволяет совершенствовать процесс формирования инклюзивной культуры студентов на разных этапах его организации. Учет потенциальных возможностей студентов, своевременное устранение затруднений, с которыми они сталкиваются в процессе учебной и самостоятельной внеучебной деятельности, способствует повышению качества и эффективности их профессиональной подготовки.

Реализация рефлексивно-оценочного компонента осуществляется с использованием следующих методов: анализ, обобщение, систематизация, наблюдение, анкетирование, тестирование, опросы, оценка и самооценка, рефлексия.

Активное обращение к рефлексии обусловлено необходимостью развития у студентов навыков самооценки и самоанализа, критического осмысления результатов собственной деятельности, использования способов преодоления затруднений и исправления ошибок. Рефлексивная деятельности студентов помогает оптимизировать образовательный процесс, сделать его более осознанным.

Рефлексивно-оценочный компонент ориентирован на выявление, оценку и качественную характеристику уровней сформированности инклюзивной культуры студентов (низкий, средний и высокий). В рамках данного компонента оценивались выявленные ранее компоненты инклюзивной культуры студентов — аксиологический, когнитивный, личностно-коммуникативный и поведенческий.

Основными функциями результативно-оценочного компонента являются:

-

1) оценочная, позволяющая качественно и количественно оценить деятельно сть студентов;

-

2) контрольная, обеспечивающая обратную связь, дающая возможность своевременно установить затруднения студентов в учебном процессе, скорректировать содержание и методику

формирования инклюзивной культуры, что содействует переходу студентов на более высокий уровень ее сформированности;

-

3) корректирующая, ориентированная на разработку мероприятий, направленных на устранение факторов, затрудняющих формирование инклюзивной культуры студентов;

-

4) рефлексивная, ориентированная на самооценку и самоанализ деятельности студента, осмысление ценности и социальной значимости инклюзивной деятельности педагога, владения им инклюзивной культурой.

Следует отметить, что все компоненты модели равны по своей значимости и в образовательном процессе колледжа используются одновременно. Разработанная нами модель формирования инклюзивной культуры студентов отличается целостностью, гибкостью, непрерывностью и интегративностью.

Заключение

Проблема необходимости овладения студентами, будущими педагогами начального и дошкольного образования, основами инклюзивной культуры в процессе их профессиональной подготовки в педагогическом колледже обусловлена тенденциями развития отечественной системы образования, ориентированного на инклюзию.

Высокие требования к общей профессионально-педагогической и инклюзивной культуре выпускника ставят перед коллективом колледжа задачу поиска наиболее совершенных способов организации образовательного процесса, способствующих формированию необходимых знаний и умений, воспитанию профессионально значимых качеств и ценностей, позволяющих будущему педагогу эффективно осуществлять инклюзивный процесс в начальной школе или дошкольной образовательной организации.

Решением данной проблемы, по мнению авторов, является разработка и внедрение в образовательный процесс педагогического колледжа модели формирования инклюзивной культуры студентов, которая строится на основе системного, аксиологического, личностно-деятельностного, средового подходов. Ее структурными компонентами выступают мотивационно-ценностный, содержательно-процессуальный и рефлексивнооценочный компоненты.

Внедрение модели в формирование инклюзивной культуры студентов педагогического колледжа позволит приобрести практический опыт по разрешению важной социально-педагогической проблемы — подготовки будущих педагогов для работы в условиях инклюзивного образования.