Модель формирования межкультурной компетентности будущих переводчиков в процессе профессиональной подготовки в вузе

Автор: Ткаченко Надежда Александровна

Журнал: Современная высшая школа: инновационный аспект @journal-rbiu

Рубрика: Трибуна молодого ученого

Статья в выпуске: 1 (11), 2011 года.

Бесплатный доступ

Приводится описание модели формирования межкультурной компетентности будущих переводчиков, разработанной на основе системного, амбивалентного и ситуационно-субъектного подходов и включающей мотивационно-целевой, содержательно-технологический и результативно-оценочный компоненты

Подход, принцип, модель формирования межкультурной компетентности

Короткий адрес: https://sciup.org/14239562

IDR: 14239562 | УДК: 378.016:811.111

Текст научной статьи Модель формирования межкультурной компетентности будущих переводчиков в процессе профессиональной подготовки в вузе

В современных условиях глобализации экономики и увеличения количества международных контактов утверждается и новая роль переводчика как «межкультурного посредника, способного не только транслировать информацию, но и обеспечивать эффективность межкультурного общения, преодолевая межкультурные барьеры и предупреждая межкультурные конфликты» [2, с. 11]. Такое расширение задач перевода от трансляции информации до обеспечения смыслового единства требует от переводчика способности к осуществлению нового вида профессиональной деятельности, выражающегося в умениях управлять пониманием субъектами межкультурного общения реалий другой культуры в процессе преодоления культурной дистанции, преобразовывая коммуникативную ситуацию перевода с уровня неопределенности до уровня единого смыслового понимания. В этой связи актуальной является проблема формирования межкультурной компетентности будущих переводчиков.

Изучение состояния выбранной нами проблемы в теории и практике высшей школы позволило сделать вывод о том, что межкультурная компетентность будущих переводчиков не образуется самостоятельно и требует целенаправленных усилий по ее формированию. Поэтому мы поставили задачу разработки специальной модели, обеспечивающей в процессе профессионального образования формирование у будущих переводчиков межкультурной компетентности.

Определяющим механизмом в решении задачи построения модели формирования межкультурной компетентности будущих переводчиков в процессе профессиональной подготовки в вузе является выбор теоретико-методологических подходов. В настоящее время поиск путей эффективной подготовки специалистов в системе высшего образования ведет-

Модель формирования межкультурной компетентности будущих переводчиков в процессе профессиональной подготовки в вузе

Н. А. Ткаченко

ся с позиций системного, личностнодеятельностного, культурологического, полисубъектного, акмеологического, технологического и других подходов. Каждый из этих подходов указывает, какой аспект изучаемого объекта принимается во внимание в ходе исследования. В связи с этим каждый подход является продуктивным только в познании выделенного к исследованию аспекта и, как справедливо отмечает Н.О. Яковлева, бывает недостаточен при изучении конкретного явления. Поскольку «объективную картину может дать лишь комплексное исследование с применением совокупности подходов» [3, с. 61]. Поэтому мы считаем необходимым использовать идею взаимодополняющей, комплексной разработки подходов при исследовании педагогических явлений (Н.М. Яковлева и др.).

Таким образом, в качестве теоретикометодологической основы для разработки модели формирования межкультурной компетентности будущих переводчиков нами были выбраны системный, амбивалентный и ситуационно-субъектный подходы. Их взаимодополняющая разработка позволяет, во-первых, осуществить комплексное исследование процесса формирования межкультурной компетентности будущих переводчиков, во-вторых, построить эффективно функционирующую модель профессиональной подготовки как процесса познания иной культуры.

В качестве общенаучного уровня выбран системный подход, который обеспечивает комплексное изучение проблемы формирования межкультурной компетентности будущих переводчиков и позволяет рассматривать данный процесс как педагогическую систему. Вместе с тем, реализация основных положений данного подхода позволяет исследовать процесс формирования межкультурной компетентности будущих переводчиков с определенной долей абстракции, поскольку, рассматривая педагогические взаимодействия как источник саморазвития педагогической системы, они не рас- крывают сущность взаимодействия преподавателя и студентов, в процессе которого формируется межкультурная компетентность. В связи с этим для дальнейшей работы по решению поставленной проблемы необходимо обратиться к ситуационно-субъектному подходу, который выступает практико-ориентированной тактикой работы.

Сущность ситуационно-субъектного подхода состоит в создании условий перехода внешних детерминант формирующего процесса во внутренние условия становления нового типа переводчика, владеющего профессионально-посреднической культурой, что придает направленность выбору содержания и методов формирования профессиональнопосреднической культуры будущего переводчика и позволяет осуществлять профессионально-ориентированное наполнение элементов структуры профессионально-посреднической культуры и их компонентов.

Обоснование данного подхода базируется на идеях аксиологизации и эксистен-циализации профессионального образования, провозглашающих в качестве приоритетной позиции в ряду показателей подготовленности переводчика способность к осмысленному существованию в рамках «трудового поста» с регулирующей ролью профессиональных ценностей, который (подход) обеспечивает интеграцию факторов динамики профессиональной ситуации межкультурного общения (параметр «ситуационность») и факторов активизации трудовой субъектности переводчика (параметр «субъектность) в межкультурном посредничестве [2].

Ситуационно-субъектный подход к формированию межкультурной компетентности будущих переводчиков заключается в диалектической связи между профессиональными действиями переводчика, не вызывающими те или иные формы проявления агрессивности внешних ситуационных факторов, и их адекватным отражением через систему общения в условиях диалога культур.

Применительно к предмету нашего исследования основные положения ситуационно-субъектного подхода дополнил амбивалентный, который является стратегией исследования на конкретнонаучном уровне.

В рамках нашего исследования реализация амбивалентного подхода происходит на двух уровнях: содержательном, где поляризации подвергается содержание образования, реализующаяся на базе системной взаимосвязи учебных предметов; и процессуальном, где акцент делается на различные организационные формы, методы и средства обучения, для достижения интеграции индивидуальноличностных образований этнической толерантности, профессионального менталитета и межкультурной компетентности.

На основе указанных положений системного, ситуационно-субъектного и амбивалентного подходов, с учетом структуры межкультурной компетентности переводчика, нами разработана модель формирования межкультурной компетентности будущих переводчиков в процессе профессиональной подготовки в вузе. В основу разработки данной модели положена цель: развитие межкультурной компетентности будущих переводчиков. Реализация указанной цели осуществляется в процессе профессиональной подготовки в вузе. Достижимость цели может быть обеспечена при условии, что образовательный процесс регулируется следующими принципами: принцип билингвального обучения, принцип культурной вариативности, принцип культурной оппозиции, принцип конгру-ентности (соответствия, согласованности, гармонии) и принцип эмпатии.

С учетом перечисленных принципов нами разработана модель формирования межкультурной компетентности будущих переводчиков, которая позволяет на определенном этапе процесса подготовки будущих переводчиков сформировать структурные компоненты межкультурной компетентности при наличии соответствующих педагогических усло- вий функционирования данной модели. Разработанная модель формирования межкультурной компетентности будущих переводчиков в процессе профессиональной подготовки в вузе содержит следующие компоненты: мотивационноцелевой, содержательно-технологический, результативно-оценочный — и обеспечивает поэтапное формирование исследуемой компетентности.

Мотивационно-целевой компонент объединяет в своем составе мотивационную и целевую составляющие.

Мотивационная составляющая реализуется через формирование у студентов устойчивой мотивации к овладению высоким уровнем сформированности межкультурной компетентности, через формирование мотивационно-ценностного отношения к профессионально-переводческой деятельности, через формирование потребности осуществлять эффективную коммуникацию и расширять профессиональный опыт, через формирование познавательной направленности личности студента.

Мотивационная составляющая предполагает перевод внешних мотивов во внутренние, осуществляемый посредством специально организованных стимулирующих воздействий на студентов, обеспечивающих формирование личностно значимых мотивов. Формирование внутренней мотивации будущих переводчиков осуществляется через знакомство с целями формирования межкультурной компетентности; пояснение теоретической и практической значимости получаемых знаний; предъявление заданий профессиональной направленности; организацию ситуаций межкультурного общения.

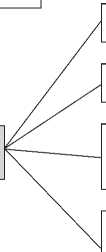

Целевая составляющая данного компонента включает цели процесса формирования межкультурной компетентности будущих переводчиков, представленные в виде дерева целей (см. рис., с. 108).

Сформулированная и декомпозированная таким образом цель разработанной нами модели определяет содержа-

Модель формирования межкультурной компетентности будущих переводчиков в процессе профессиональной подготовки в вузе

ние и технологию формирования межкультурной компетентности будущих переводчиков. Реализация данного компонента осуществляется за счет исполь- зования интерактивных технологий, позволяющих воссоздать предметный и социальный контекст будущей профессиональной деятельности.

Генеральная цель

Формирование межкультурной компетентности будущих переводчиков в процессе профессиональной подготовки в вузе

Тактические цели

Оперативные цели

Формирование этнокультурной компетенции, развитие лингвокоммуникативной и социокультурной компетенций, формирование представлений о профессии «переводчик»

Развитие всех компонентов межкультурной компетентности в сферах межличностного и межкультурного общения, формирование эмпатии и толерантности

Совершенствование всех компонентов межкультурной компетентности в процессе квазипрофессиональ-ной деятельности, формирование толерантного и ас-сертивного поведения

Углубление и необходимая корректировка всех компонентов межкультурной компетентности и самоанализ учебно-профессиональных и жизненных достижений

Формирование соответствующих знаний

Формирование соответствующих умений

Формирование профессионально значимых личностно-поведенческих качеств

Приобретение опыта межкультурной деятельности при решении профессиональных задач в рамках данной дисциплины

Рис. Декомпозиция общей цели модели формирования межкультурной компетентности переводчиков в процессе профессиональной подготовки в вузе

Н. А. Ткаченко

Содержательно-технологический компонент модели формирования межкультурной компетентности будущих переводчиков в процессе профессиональной подготовки в вузе объединяет в своем составе содержательную и технологическую составляющие.

Содержательная составляющая определяется содержанием следующих учебных дисциплин: «Практикум по межкультурному общению», «Практикум по культуре речевого общения», «American Studies», «Building Cross-Cultural Compe-tencies»; программами учебно-производственной и производственной практик.

В соответствии с особенностями формируемой компетентности данный компонент включает три блока подготовки: лингвоэтнокультурный, социокультурный, коммуникативный.

Лингвоэтнокультурная подготовка направлена на овладение студентами знаниями в области фонетики, лексики, грамматики, на формирование речевых умений, фонетических, лексических, грамматических и аудиальных навыков, которые являются базисом для успешной межъязыковой коммуникации. Специфику лингвоэтнокультурной подготовки будущих переводчиков составляют знания лингвоэтнических расхождений языковых систем, норм узуса исходного и переводящего (родного и изучаемого) языков.

Социокультурная подготовка направлена на усвоение лингвострановедческих, историко-культурных и этнокультурных фоновых знаний, на формирование умений использовать в переводческой деятельности социо- и культурно обусловленных сценариев, национальноспецифических моделей поведения. Особенностью социокультурной подготовки будущих переводчиков является акцентирование внимания на необходимости усвоения знаний о расхождениях лингвоэтнических преинформационных запасов родного и иностранного языков, о лексических единицах с национальнокультурной семантикой [1].

Коммуникативная подготовка направлена на овладение студентами коммуникативной техникой, принятой в иноязычной культуре, усвоение знаний и ее отличиях от принятой в родной культуре, развитие способности к информации, а также формирование умений поиска, отработки и применения информации для решения профессиональных задач.

Технологическая составляющая предусматривает использование наиболее оптимальных форм, методов и средств формирования межкультурной компетентности. Ее особенностью является проектирование языковой парасреды с помощью интерактивных технологий обучения, которые мы разделяем на три группы по принципу организации педагогического взаимодействия субъектов: «Человек — Человек», «Человек — Техническое Средство», «Человек — Информационная Система — Человек».

Одним из методов формирования межкультурной компетентности являются выполнение разноуровневых «межкультурных задач». Под «межкультурными задачами» мы понимаем конструируемые коммуникативные ситуации межкультурного плана, где общение строится с учетом коммуникатив- ных норм ожидания носителей языка; так и иноязычные коммуникативные ситуации, где общение происходит на иностранном языке, но предметом, содержанием, и соответственно, поведенческим образцом выступает родная коммуникативная культура.

Формирование межкультурной компетентности с помощью комплекса «межкультурных задач» в образовательном процессе должно опираться на идею альтернативной сравнительности, которая носит только аналитический характер, избегая всякого рода оценок. Студентам должна быть предоставлена возможность погрузиться в культуру другого этноса, «идентифицироваться с ней, осознавая ее значимость, особенности, постигая нравственно-эстетическую природу», освоить свойственную ей систему национально-этнических и межкультурных ценностей.

Таким образом, содержательно-технологический компонент модели формирования межкультурной компетентности будущих переводчиков подразумевает проектирование такой структуры содержания образования, форм, методов, приемов и средств обучения, применение совокупности которых в процессе профессиональной подготовки в вузе будет способствовать формированию всех компонентов межкультурной компетентности будущего переводчика в их комплексе и взаимосвязи.

Результативно-оценочный компонент системы обеспечивает установление обратной связи преподавателя со студентами, своевременное получение информации об эффективности процесса формирования межкультурной компетентности будущего переводчика, о затруднениях и достижениях студентов в овладении знаниями, развитии умений и навыков, качеств личности.

Методами реализации результативнооценочного компонента модели формирования межкультурной компетентности будущих переводчиков выступает оценка, самооценка, рефлексия.

Модель формирования межкультурной компетентности будущих переводчиков в процессе профессиональной подготовки в вузе

Инструментарием на данном этапе являются критерии и уровни сформиро-ванности межкультурной компетентности будущих переводчиков. Исходя из цели нашего исследования, содержания и структуры межкультурной компетентности, мы определили следующие критерии, по которым можно судить об уровне сформированности межкультурной компетентности: гносеологический, праксео-логический, аксеологический. На основании выделенных критериев мы выявили три уровня сформированности исследуемой компетентности: критический, достаточный (базовый, средний), высокий.

Разработанная нами модель формирования межкультурной компетентности будущих переводчиков помимо традиционных для всех педагогических моделей свойств (целостность, открытость, гибкость, динамичность, управляемость, вариативность и т. д.) характеризуется биполярностью, которую составляют взятые попарно, бинарные оппозиции: модальность «Я» («Свой») — «не – Я» («Другой»), модальность «Монолингв — Искусственный билингв» и модальность «Этническое Я — Межкультурное Я».

Эффективность разработанной модели была проверена в рамках экспериментальной работы, проходившей в естественных условиях образовательного процесса на кафедре теории и практики перевода гуманитарно-социального факультета Костанайского государственного университета им. А. Байтурсынова и филологического факультета Костанайского филиала Челябинского государственного университета.

Список литературы Модель формирования межкультурной компетентности будущих переводчиков в процессе профессиональной подготовки в вузе

- Демчук Л.М. Формирование лингвокоммуникативной компетентности будущих переводчиков: Дис.... канд. пед. наук. -Челябинск, 2005 -188 с.

- Иеронова И.Ю. Формирование профессионально-посреднической культуры будущего переводчика в культуросообразной среде университета: Автореферат дис. … д-ра пед. наук. -Калининград, 2008 -44 с.

- Яковлева Н.О. Концепция педагогического проектирования: методологические аспекты: монография. -М.: Информационно-издательский центр АТиСО, 2002. -194 с.