Модель формирования представления о своем характере у студентов-психологов

Автор: Наурханова Анастасия Александровна

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Психология

Статья в выпуске: 1, 2019 года.

Бесплатный доступ

В настоящей статье рассматривается разработанная автором модель формирования представления о своем характере у студентов-психологов. Цель подготовки данной модели заключается в формировании у обучающихся реалистичного представления о собственном характере. Ее задачи состоят в изучении характерологических свойств и понимании характера, выявлении в образе «я» компонентов, значимо дифференцирующих эти представления, создании у студентов согласованных с объективной действительностью элементов «я», отвечающих за различные представления о характере индивида. В работе применены методологические подходы: системный, субъектно-деятельностный, проблемно-рефлексивный. Определены психолого-педагогические условия реализации модели, направления работы психолога и прогнозируемый результат: глубокое осмысление и осознание обучающимися характерологических свойств, проявляющихся в общении, волевых актах и т. д.

Модель, представление, представление о себе, характер, представление о своем характере, формирование представления о себе

Короткий адрес: https://sciup.org/149133174

IDR: 149133174 | УДК: 159.923.3:378.615 | DOI: 10.24158/spp.2019.1.9

Текст научной статьи Модель формирования представления о своем характере у студентов-психологов

У СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ

В современной психологической науке в результате исследования феномена «представление» детально определены механизмы его формирования и функционирования. Представления рассматриваются как интегрированный образ предметов и явлений объективной действительности, возникающий на основе ощущений и восприятий, но редуцированный от них во времени и пространстве и носящий обобщенный характер [1, с. 192; 2, с. 126–127, 166]. Анализируя непрерывный процесс организации внутренней (психической) и внешней активности в изменяющихся объективных и субъективных условиях, исследователи отмечают, что представления играют роль его регулятора, осуществляя функцию объяснения и структурирования реальности [3, с. 151; 4, с. 122; 5, р. 199]. В смысловом поле понятия «представление» весьма актуальна проблема роли внутренних, субъективных, индивидуальных факторов [6, с. 368, 375].

Реалистичным представлением о собственном характере мы называем соответствующий реальному поведению интегрированный субъективный образ своих характерологических свойств; социальной сущности; системы отношений личности к себе, другим людям, коллективу, различным видам деятельности, критике; своих возможностей и волевых проявлений, обусловленный сочетанием определенных компонентов образа «я», обеспечивающий скоординированность мышления индивида и его жизнедеятельности, адекватность поведения человека вызовам, исходящим из реальности. Проблема реалистичного представления о своем характере как обязательного элемента профессиональной компетентности психологов устойчиво актуальна: нереалистичная характерологическая самоидентификация вследствие рассогласования с реальным поведением затрудняет личностное и профессиональное развитие специалиста, может приводить к переносу личных затруднений в профессиональную сферу.

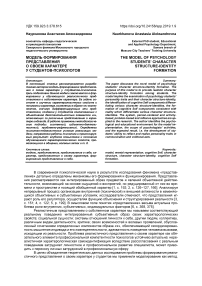

В целях объединения теоретических данных исследования проблемы формирования реалистичного представления о своем характере у студентов мы применили моделирование как метод, создающий условия для более глубокого проникновения в сущность объекта оценки, имеющий следующие специфические особенности: возможность анализировать не только элементы модели, но и связи между ними, изучать потенциал процесса до его реализации [7, с. 375]. Модель формирования у обучающихся реалистичного представления о собственном характере является системой взаимообусловленных элементов, она содержит цель, направленные на ее осуществление задачи, методологические подходы, психолого-педагогические условия, формы и методы (рисунок 1).

Рисунок 1 - Психолого-педагогическая модель формирования у студентов-психологов реалистичного представления о своем характере

Цель настоящей модели заключается в формировании у студентов реалистичного представления о своем характере. Ее реализация возможна при выполнении следующих задач: изучение взаимосвязи между социально-психологическим типом личности и представлением о своем характере у студентов; выявление в образе «я» компонентов, дифференцирующих представления о характере; формирование у обучающихся согласованных с объективной действительностью элементов образа «я», дифференцирующих представления о характере.

Методологической основой модели психолого-педагогического взаимодействия являются следующие подходы:

-

– системный, в рамках которого самостоятельные компоненты изучаемой системы выступают во взаимосвязи с другими элементами (В.Н. Дружинин, Б.Ф. Ломов, В.Д. Шадриков и др.), проявляется в том, что представление о своем характере рассматривалось в качестве сложной, управляемой, динамической системы, требующей понимания взаимовлияния всех составляющих «я», на формирование которой были направлены формы и методы опытно-экспериментальной работы;

-

– субъектно-деятельностный, ориентированный на самопознание (К.А. Абульханова-Слав-ская, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.), определяющий направленность опытно-экспериментальной работы на актуализацию у студентов потребности в реалистичном представлении о своем характере, их включенность в процесс самоосмысления и самопонимания, активность и инициативность;

-

– проблемно-рефлексивный, предназначенный для активизации механизмов рефлексии и самопонимания (А.В. Карпов, И.Н. Семенов, С.Ю. Степанов и др.), который воплощается в осмыслении, осознании и преобразовании представления обучающихся о собственном характере в проблемно-конфликтных ситуациях, смоделированных на занятиях.

Реалистичное представление о своем характере формируется в процессе применения психолого-педагогической модели, направленной на создание следующих условий: освоение студентами комплекса знаний о важности реалистичного представления о своем характере и необходимости понимания его особенностей; актуализация потребности в реалистичном представлении о собственном характере; создание навыков рефлексивного самопознания, стимулирующего развитие личности.

Модель последовательно реализуется в трех направлениях: диагностическом, информационном и развивающем.

-

1. Задачи диагностического направления: определение социально-психологического типа личности студентов; изучение представления обучающихся о своем характере; диагностика образа «я».

-

2. Задачи информационного направления: усвоение студентами новых знаний о характере человека, категории «представление», я-концепции, их роли в развитии личности и ее жизненных перспективах; получение актуальной информации о важности реалистичного представления о себе и своем характере, знаний о влиянии особенностей характера на развитие личности, способной к самосовершенствованию; мотивирование обучающихся на активное включение в процесс самопознания, саморазвития, влияющий на развитие личности и позволяющий углублять представление о себе в психолого-педагогическом процессе.

-

3. Задачи развивающего направления: активизация у студентов стремления к самоанализу, самопознанию, потребности в расширении знаний и представлений о себе; развитие рефлексии как механизма, позволяющего понять свой внутренний мир и мир других людей, осмыслить перспективы и направления собственного личностного и профессионального становления; развитие личностной рефлексии по многоаспектным критериям отношения к себе, людям, деятельности, коллективу, критике; активизация анализа студентами оценки своих возможностей, удовлетворенности собой, собственного опыта уверенного поведения в межличностных отношениях, навыков эмоционального контакта, конструктивности реакции в конфликтных ситуациях, своих волевых характерологических качеств; развитие личностной рефлексии системы нравственных представлений и эталонов.

В психолого-педагогической модели используется гибкая система форм и методов в соответствии с содержанием каждого направления и поставленными задачами. Глубокое осмысление студентами свойств своего характера, осознание ими личностных особенностей, проявляющихся в общении, волевых актах, отношении к себе, группе, другим людям, различным видам деятельности, критике, составляет ожидаемый результат реализации предложенной нами модели.

В рамках диагностического направления изучаются типологические особенности характера студентов, их представления о себе на начальном этапе, а также проводится итоговая диагностика в целях контроля эффективности психолого-педагогической модели. Выбор следующих психодиагностических методик обусловлен целью и задачами представленной психолого-педагогической модели:

-

– комплексная методика В.М. Миниярова [8, с. 106–109] позволяет определять социальнопсихологический тип и набор характерологических свойств личности, удовлетворяет совокупности условий, которые необходимо учитывать при исследовании характера;

-

– методика «Диагностика представления о своем характере» дает возможность оценить представление о своем характере у испытуемых и сравнить его с данными экспертных оценок;

-

– методика «Личностный дифференциал» [9, с. 269–274] предусматривает формализованное описание образа «я» личности;

-

– методика исследования самооценки личности О.И. Моткова [10] предполагает изучение представления обучающихся о степени проявления 24 личностных качеств.

Таким образом, разработанная модель психолого-педагогического взаимодействия включает цель (формирование у студентов реалистичного представления о своем характере), задачи (изучить взаимосвязь между социально-психологическим типом личности и представлением о своем характере у студентов; выявить в образе «я» компоненты, дифференцирующие их представления о собственном характере; сформировать согласованные с объективной действительностью компоненты образа «я», отвечающие за представления о характере), методологические подходы (системный, субъектно-деятельностный, проблемно-рефлексивный), психолого-педагогические условия ее реализации, направления работы психолога (диагностическое, информационное, развивающее), прогнозируемый результат (глубокое осмысление и осознание обучающимися собственных характерологических свойств, проявляющихся в общении, волевых актах, системе отношений).

Ссылки:

-

1. Ананьев Б.Г. Психология чувственного познания. М., 2001. 277 с.

-

2. Веккер Л.М. Психика и реальность: единая теория психических процессов. М., 2000. 679 с.

-

3. Алишев Б.С. Понятие «представление» в современной психологии // Ученые записки Казанского университета. 2014. Т. 156, кн. 6. С. 141–154.

-

4. Песков В.П. Представления как продукт и как процесс социального познания // Вестник Кемеровского государственного университета. 2015. № 3 (63), т. 1. С. 120–125.

-

5. Keltner D., Beer J.S. Self-conscious Emotion and Self-regulation // On Building, Defending, and Regulating the Self: A Psychological Perspective / eds: A. Tesser, J. Wood, D. Stapel. N. Y., 2005. Р. 197–215.

-

6. Короленко Ц.П., Фролова Г.В. Спасительная способность – вообразить. Минск, 2003. 752 с.

-

7. Козырева О.А. Методология моделирования профессиональной компетентности педагога // Образовательные технологии и общество. 2008. Т. 11, № 1. С. 375–377.

-

8. Минияров В.М. Психология семейного воспитания (диагностико-коррекционный аспект). М. ; Воронеж, 2000. 256 с.

-

9. Практическая психодиагностика. Методики и тесты / ред.-сост. Д.Я. Райгородский. Самара, 2001. 672 с.

-

10. Мотков О.И. Методика «Самооценка личности» [Электронный ресурс]. Вар. 2. URL: https://refdb.ru/look/1658973-pall.html (дата обращения: 25.01.2019).

Список литературы Модель формирования представления о своем характере у студентов-психологов

- Ананьев Б.Г. Психология чувственного познания. М., 2001. 277 с.

- Веккер Л.М. Психика и реальность: единая теория психических процессов. М., 2000. 679 с.

- Алишев Б.С. Понятие «представление» в современной психологии // Ученые записки Казанского университета. 2014. Т. 156, кн. 6. С. 141-154.

- Песков В.П. Представления как продукт и как процесс социального познания // Вестник Кемеровского государственного университета. 2015. № 3 (63), т. 1. С. 120-125.

- Keltner D., Beer J.S. Self-conscious Emotion and Self-regulation // On Building, Defending, and Regulating the Self: A Psychological Perspective / eds: A. Tesser, J. Wood, D. Stapel. N. Y., 2005. Р. 197-215.

- Короленко Ц.П., Фролова Г.В. Спасительная способность - вообразить. Минск, 2003. 752 с.

- Козырева О.А. Методология моделирования профессиональной компетентности педагога // Образовательные технологии и общество. 2008. Т. 11, № 1. С. 375-377.

- Минияров В.М. Психология семейного воспитания (диагностико-коррекционный аспект). М.; Воронеж, 2000. 256 с.

- Практическая психодиагностика. Методики и тесты / ред.-сост. Д.Я. Райгородский. Самара, 2001. 672 с.

- Мотков О.И. Методика «Самооценка личности» [Электронный ресурс]. Вар. 2. URL: https://refdb.ru/look/1658973-pall.html (дата обращения: 25.01.2019).