Модель формирования учебно-познавательной компетенции студентов посредством учебной дисциплины "Физика"

Автор: Кулага Татьяна Федоровна

Журнал: Вестник профессионального образования.

Рубрика: Открытая аудитория

Статья в выпуске: 5 (12), 2019 года.

Бесплатный доступ

В данной статье представлены пути и средства формирования учебно-познавательной компетенции студентов посредством учебной дисциплины «Физика» в системе среднего профессионального образования.

Компетентностный подход, учебно-познавательная компетенция, педагогические технологии

Короткий адрес: https://sciup.org/15018081

IDR: 15018081

Текст научной статьи Модель формирования учебно-познавательной компетенции студентов посредством учебной дисциплины "Физика"

Традиционный подход к организации образовательного процесса ориентирован, в основном, на формирование комплекса знаний, умений и навыков. Это, как правило, приводит к тому, что выпускник становится хорошо информированным специалистом, но не способен использовать эту информацию в нестандартных или меняющихся условиях своей профессиональной деятельности.

Решением данной проблемы является использование компетентностного подхода, что позволяет помимо необходимых человеку знаний, умений и навыков, выработать и развить ключевые компетенции , которые представляют собой конгломерат знаний, умений и навыков, профессионально важных качеств и способностей, необходимых для успешной адаптации и продуктивной профессиональной деятельности [1, с. 42].

Студент должен получать образование не поверхностное, а истинное: учиться руководствоваться не чужим, а собственным умом, не просто получать готовую информацию. но и развивать в себе способность переосмысливать полученные знания, проникать в корень вещей, понимать истинную их сущность и использовать в своей личной и профессиональной деятельности.

Как отмечал американский философ и педагог Джон Дьюи, период обучения профессии – не период подготовки к будущей жизни, а полноценная жизнь и образовательный процесс должен базировать не только на знаниях, которые когда-нибудь в будущем понадобятся человечеству, но и на том, что крайне необходимо сегодня – на проблемах реальной жизни.

Физика – уникальная дисциплина, тесно связанная с окружающим миром, изучающая наиболее общие законы природы, материи, её структуру и движение. Законы физики лежат в основе всего естествознания.

Изучение студентами физики необходимо для того, чтобы они научились думать, находить компромиссы, анализировать, систематизировать, обобщать, отстаивать свои принципы, опираясь на определённую систему закономерностей. Физика учит критически относиться к любым аргументам. На занятиях по этому предмету должны даваться глубокие и крепкие знания, но важно, чтобы физика помогала сформировать у студента представление о роли человека в мире и роли данной науки в освоении мира человеком.

В связи со всем сказанным, важным условием организации образовательного процесса по изучению данной дисциплины в системе среднего профессионального образования, является выбор преподавателем рациональной и эффективной системы методов и приемов обучения, использование современных подходов и технологий в сочетании с традиционными средствами.

Компетентностный подход – это подход, акцентирующий внимание на результате образования, причем в качестве результата рассматривается не сумма усвоенной информации, а способность человека действовать в различных проблемных ситуациях [2].

Компетентностный подход позволяет согласовать цели обучения, поставленные педагогами с собственными целями обучающихся, облегчить труд преподавателя за счет постепенного повышения уровня самостоятельности и ответственности обучающихся, разгрузить студентов не за счет сокращения объема содержания, а за счет повышения доли индивидуального самообразования, подготовить обучающихся к сознательному и ответственному отношению к своей дальнейшей деятельности [3, с. 156].

Ключевыми компетентностями современной личностно-ориентированной парадигмы образования А.В. Хуторской определяет следующие:

-

- ценностно-смысловые;

-

- общекультурные;

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

-

- учебно-познавательные;

-

- информационные;

-

- коммуникативные;

-

- социально-трудовые;

-

- компетенции личностного самосовершенствования [4, с. 112].

Рассмотрим одну из них, с нашей точки зрения, наиболее значимую при подготовке будущего специалиста в образовательной организации среднего профессионального обучения.

Учебно-познавательная компетенция - это совокупность компетенций студента в сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми объектами.

Учебно-познавательная компетенция включает три компонента: мотивационный, исполнительский и контрольно-оценочный.

В данную педагогическую категорию входят знания и умения, целеполагание, планирование, анализ, рефлексия, самооценка учебно-познавательной деятельности.

В рамках данной компетенции определяются требования соответствующей функциональной грамотности: умение отличать факты от домыслов, владение измерительными навыками, использование вероятностных, статистических и иных методов познания.

Рассмотрим пути формирования на занятиях по физике первого компонента учебно-познавательной деятельности - мотивационного .

Для повышения мотивационной составляющей в обучении необходимо опираться на признание индивидуальности, самобытности, самоценности каждого человека, который требует обеспечения развития и саморазвития исходя из личностного субъективного опыта, способностей, интересов, ценностных ориентаций, возможностей реализовать себя в познании, учебной деятельности, поведении.

Для эффективного формирования мотивационной составляющей в студенческой аудитории необходимо ориентироваться на жизненный опыт каждого, уровень его интеллекта, познавательные способности, интересы. Необходимо акцентировать внимание на позитивности познавательной деятельности, потребности в самопознании, самореализации и самосовершенствовании, вести конструктивный диалог о проблемах человечества, природы, культуры, цивилизацией в целом.

-

С этой целью на занятиях по физике используются:

-

• создание проблемных ситуаций по фактам и явлениям, требующих теоретического объяснения;

-

• проведение анализа противоречивых фактов, явлений, высказываний выдвижение гипотез, формулировка выводов и их проверка;

-

• выбор из серии фактов и высказываний тех, которые приведут к верному и обоснованному решению своего выбора.

Проблемные ситуации, способствующие формированию познавательного интереса и мотивационной составляющей на занятиях по физике, создаются при решении разного вида задач. Используются при этом интересные факты не только естествознания, но и пословицы, поговорки, загадки, поэтические строки, литературные произведения, доступные и понятные студентам.

Формирование исполнительского компонента учебно-познавательной компетенции осуществляется через обновление методов и приемов обучения, ввода в учебно-воспитательный процесс инновационных технологий, современных концепций и способов формирования у студентов предметных и ключевых компетенций.

Активность студентов на занятии – важнейшее условие формирования учебнопознавательной компетенции. Доброжелательная атмосфера, доверие студентов к преподавателю, заинтересованность дисциплиной – это все помогает вызывать оживленную работу на занятии.

Активизации мышления, обучающихся способствуют игровые приемы работы с текстом: вопрос – ответ, викторина, пантомима, найди ошибку, мгновенное фото, перевод по кругу, запрещенные вопросы и другие.

Современная педагогика видит ценности игры как педагогического метода в комплексе с другими методами. Поэтому на занятиях, как правило, используются не игры, а игровые ситуации, позволяющие повысить интерес студентов к предмету, разнообразить занятия, повысить активность, даже пассивных студентов: «Слово – предложение – вопрос – ответ», «Найди ошибку», «Спроси себя сам», «Кто больше», «Цепочка», «Физическое домино», «Цветная лента», «Оборотни», «Сюрприз», «Исключи лишнее», «Найди по описанию», «Да – нет», «Самый умный», кроссворды, ребусы, загадки, пословицы, поговорки.

Большую помощь в активизации деятельности студентов на занятиях оказывают интерактивные технологии, которые позволяют разнообразить деятельность студентов, обеспечить глубину изучения материала. Студенты овладевают всеми познаниями (знание, понимание, применение, анализ, синтез, оценка). Изменяется и роль студентов:

они становятся самостоятельнее, принимают важные решения собирают информацию, факты, учатся их анализировать с разных точек зрения, выдвигать гипотезы, делать выводы. Однако каждое интерактивное упражнение требует предыдущего рассмотрения и обучения студентов для его проведения.

Наилучшие результаты в решении образовательных, развивающих и воспитательных заданий достигаются проведением занятий различного формата: занятие – игры, занятие – телепередачи, занятия – экскурсии, занятия – поиск, в основу которых положена самостоятельная подготовка студентов.

Технология проблемного обучения, создает возможность для самостоятельной поисковой деятельности студентов, в ходе которой формируется новое знание, умение, навыки и развиваются способности, активность, заинтересованность, эрудиция, творческое мышление и другие лично и профессионально значимые качества.

Проблемная ситуация – это ситуация, которая возникает в результате такой организации преподавателем взаимодействия студента с объектом познания, которая помогает обнаружить познавательное противоречие. Проблемная ситуация характеризуется интеллектуальным затруднением и потребностью решать его. Сущность познавательного противоречия содержится в невозможности с помощью тех знаний и способов деятельности, которыми владеют студенты, разрешить противоречия, которые возникли.

На занятиях при изучении физики в ГПОУ «Комсомольский индустриальный техникум» широко используется технология развивающего обучения, предусматривающее работу в группе и дифференцированные задания, позволяющие наиболее полно реализовать личностно-ориентированный подход и позволить каждому студенту достичь ситуации успеха. Как правило, наиболее сильные обучающиеся играют роль докладчика, который отчитывается о проделанной работе, а участники группы принимают активное участие в работе, дополняют и оценивают друг друга. Элементы развивающего обучения используются и во время проведения лабораторных и исследовательских работ, наблюдений, при решении экспериментальных и качественных задач.

На занятиях использую такие упражнения как «Аквариум», «Круг идей», «Микрофон», «Мозговой штурм», Метод «пресс», «Обучая – учусь», «Ажурная пила», «Ток-шоу», «Дискуссия», Прием «Кооперативное взаимообучение», «Метод группового исследования» и другие.

Однако следует помнить, что, хотя педагогические технологии и требуют высокой активности преподавателя и студента, учитывают психологические и личные черты всех студентов, вносят индивидуальные коррективы в учебный процесс, способствуют проявлению и росту самостоятельности, но все же они не всегда обеспечивают всем студентам одинаково высокий результат.

Еще один вид технологии, который используется для развития учебнопознавательной компетенции студентов – информационные технологии. В сети Интернет есть много программных продуктов, которые преподаватели могут использовать во время проведения занятий с применением новых информационных технологий.

Чаще всего нами используются мультимедиа, преимущество которой в возможности разработки интерактивных компьютерных презентаций по дисциплине «Физика», которые не требуют больших затрат, но активно привлекают студентов к сотрудничеству на занятиях.

Под руководством преподавателя физики Кулаги Т.Ф. студентами Комсомольского индустриального техникума создан ряд компьютерных презентаций с помощью программы Microsoft Power Point. Они составлены в соответствии с действующей программой по физике. При активном участии студентов собрана серия видеоматериалов по всем разделам физики ( « Основы кинематики», «Основы динамики», «Основы молекулярно-кинетической теории», «Взаимные превращения жидкостей и газов. Твердые тела», «Электростатика», «Законы постоянного тока», «Электрический ток в разных средах», «Магнитное поле» и другие). Это способствует лучшему пониманию учебного материала и разнообразит формы работы на занятиях.

Формирование навыков самоконтроля у студентов (реализация контрольнооценочного компонента учебно-познавательной компетенции).

Высокий уровень сформированности самоконтроля характеризуется правильным оцениванием своей деятельности и предполагает также сформированность следующих звеньев и свойств саморегуляции: программирование действия, оценивание результатов, коррекция результатов и способа действия, осознанность действий, критичность в делах и поступках. Установлено, что студентам с более высоким уровнем сформированности самоконтроля свойственен исследовательский, рефлексивный подход к оценке своих возможностей; адекватность в оценке собственной деятельности при достаточно высоком уровне критического отношения к себе.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В практике работы хорошо зарекомендовало себя студенческое наставничество. Запоминание нового материала во время передачи полученных знаний другому происходит на 90 %. «Обучая учусь» – один из методов, который используется в работе.

Однако наиболее удачно, по нашему мнению, совокупность определенных технологий обучения физике можно применить во время создания проектов, сочетающих в себе теоретические знаний и возможность их практического приложения для решения конкретных проблем действительности. «Все, что я познаю, я знаю. Знаю, зачем это мне нужно, где и как эти знания применить» – основной тезис современного понимания метода проектов, сохраняющего баланс между академическими знаниями и прагматичными умениями.

В силу своей дидактичной сущности данный метод позволяет:

-

• решать задачи формирования интеллектуальных умений, критического и творческого мышления;

-

• развивать у студентов коммуникативные навыки, в частности работать в разных по составу группах, выполняя разные за социальным значением функции;

-

• развивать у студентов умение пользоваться разнообразными исследовательскими методами (собирать информацию, факты, анализировать их из разных точек зрения, выдвигать гипотезы, анализировать, делать выводы и обобщения).

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельность студентов-индивидуальную, работу в парах, в группах. Это предусматривает, с одной стороны, необходимость использования разнообразных методов, средств обучения, а с другой – интегрирование знаний, умений из разных областей знаний, а также использование совокупности исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по своей сути. Результат выполнения проекта можно увидеть, осмыслить, применить в реальной практической деятельности. Внутренний результат (опыт деятельности) становится бесценным приобретением студента, соединяя в себе знание и умение, компетенции и ценности.

Студентами Комсомольского индустриального техникума под руководством Кулаги Т.Ф. реализовано несколько проектов разных типов такие как – «Шумовое загрязнение окружающей среды», «Резонанс – добро или зло», «Ветер на службе у человека", «Влажность воздуха и влияние ее на жизнедеятельность человека», «Физика на кухне, «Гаджеты в нашей жизни», «Женщины – лауреаты Нобелевской премии по физике и химии», « Особенности деформаций», «Оптические иллюзии в жизни», «Применение целебного электричества в медицине», «Физика в моей

профессии», «Альберт Эйнштейн - парадоксальный гений и "вечный ребенок"», «Аспекты влияния музыки и звуков на организм человека» и другие.

Дополнительные возможности для развития учебно-познавательной компетенции студентов техникума, заинтересованность дисциплиной «Физика» предоставляют разные внеклассные формы занятий по физике.

Большое внимание уделяется проведению недель физики, на которых преобладают задания компетентно-ориентированного характера, имитирующие ситуации профессиональной деятельности, адаптированные к возрастному уровню студентов, включающие предметные умения, но большего, по сравнению с обычными учебными задачами, объема выходящие за рамки одной образовательной области. Студенты должны самостоятельно найти их решения, используя различные источники информации:

-

- учебники и учебные пособия;

-

- справочники и энциклопедии;

-

- нормативная литература;

-

- интернет - сайты;

-

- учебные телефильмы;

-

- научная периодическая печать;

-

- видео и аудиозаписи и другие.

Выполнение подобных заданий даёт возможность расширить рамки учебной программы, что стимулирует самообразование и саморазвитие студентов.

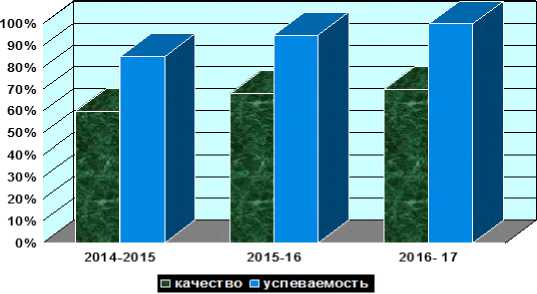

Основными результатами деятельности можно считать: устойчивый интерес студентов по физике, о чём свидетельствует итоги экзамена (64,3 %. качество). По результатам обследования администрации 92 % студента чувствуют себя на моих занятиях комфортно, 96 % удовлетворены знаниями, 100 % понятны цели деятельности на уроке, возрос устойчивый интерес к предмету до 65 % и желание активно работать в кружках и на факультативах; участвовать в научно-практических конференциях.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Качество знаний по дисциплине составляет 64,3 %.

Успеваемость по дисциплине 100 %.

Вывод . Таким образом, грамотно организованная самостоятельная познавательная деятельность студентов позволяет:

-

• сформировать навыки самоконтроля и самооценки, ориентируясь на критерии;

-

• научить студентов управлять собственной учебной деятельностью, руководствуясь инструктивными картами;

-

• мотивировать студентов на учебную деятельность, путём включения компетентностно-ориентированного задания в инструктивные карты.

Сформированные навыки самоконтроля и самооценки позволяют проводить коррекцию результатов учебной деятельности, реализуя контрольно – оценочную систему учебно-познавательной компетенции. Навыки управления собственной учебной деятельностью позволяют осуществлять осознанное целеполагание, реализуя исполнительный компонент учебно-познавательной компетенции. Мотивация на учебную деятельность через рефлексию реализует мотивационный компонент учебнопознавательной компетенции. Все выше сказанное позволяет создать оптимальные условия для формирования учебно-познавательной компетенции студентов.

Внедрение в учебный процесс методик и технологий, способствует формированию учебно-познавательные компетенции обучающихся.

Список литературы Модель формирования учебно-познавательной компетенции студентов посредством учебной дисциплины "Физика"

- Смирнов, С. А. Педагогика (педагогические теории, системы, технологии) [Текст]: учебник для студентов высших и средних педагогических учебных заведений / С. А. Смирнов [и др.]; под ред. С. Л. Смирнова. - 4-е изд., испр. - Москва: Академия, 2001. - 512 с.

- Компетентностный подход [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://studopedia.ru/7_24511_kompetentnostniy-podhod.html

- Кларин, М. В. Технологический подход к обучению [Текст] / М. В. Кларин // Школьные технологии. - 2003. - № 5.

- Хуторской, А. В. Современная дидактика [Текст]: учебное пособие. - 2-е издание, переработанное. - Москва: Высшая школа, 2007. - 639 с.

- Якиманская, И. С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе [Текст] / И. С. Якиманская. - Москва: Сентябрь, 2002. -96 с.