Модель образования в сфере туризма как инвариантная совокупность организационно-педагогических условий и принципов

Автор: Сахарчук Елена Сергеевна

Журнал: Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса @vestnik-rguts

Рубрика: Актуальные вопросы профессионального образования в России и за рубежом

Статья в выпуске: 3 т.9, 2015 года.

Бесплатный доступ

Системные международные педагогические сравнительно-сопоставительные исследования в сфере профильного туристского образования, основанные на материале нескольких стран, пока отсутствуют. Одной из причин этого является недостаточность научно-методологического аппарата, трудности объектно-предметной идентификации исследований и выявления уровней и параметров сравнения. Вместе с тем, стремительно развивающийся глобальный туризм представлен достаточно эффективными инновационными моделями подготовки кадров, опыт которых был бы особенно интересен в на-стоящий период, когда российская система образования в сфере туризма находится в стадии перемен, связанных с переходом на стандарты нового поколения, и поиска оптимальных форм и технологий организации педагогического процесса в профильном образовании. Актуальность сравнительно-сопоставительного исследования опыта зарубежных моделей образования в сфере туризма определяется следующими факторами: потребностью российской педагогики в выработке теории адекватных решаемым проблемам концептуальных подходов и механизмов совершенствования структуры и содержания профессионального образования в целях их адаптации к потребностям развивающейся сферы внутреннего и международного туризма; отсутствием системных отраслевых международных сравнительно-сопоставительных исследований, основанных на изучении разных моделей подготовки кадров для туризма, позволяющих выявить инвариантную совокупность организационно-педагогических условий формирования структуры и содержания наиболее эффективной модели подготовки кадров для сферы туризма; отсутствием методологического обоснования системных отраслевых международных сравнительно-сопоставительных исследований в сфере туризма. В статье обосновывается структура модели образования в сфере туризма как инвариантной совокупности организационно-педагогических условий и принципов

Модель образования в сфере туризма, сравнительно-сопоставительное международ-ное педагогическое исследование, система туристского образования

Короткий адрес: https://sciup.org/140209440

IDR: 140209440 | УДК: 77 | DOI: 10.1273712530

Текст научной статьи Модель образования в сфере туризма как инвариантная совокупность организационно-педагогических условий и принципов

Туризм является специфической областью человеческой деятельности, характеризующей- ся высокой степенью интернационализации и особенностями профессиональной социализации; как следствие, специфика туризма отражается на организационно-педагогических особенностях профессионального образования.

Современной российской педагогикой разработан научно-методический инструментарий сравнительных исследований отдельных аспектов содержания и структуры образования по профессиональным областям; изучены модели образования отдельных стран (М. А. Азимова [1], Т. В. Мельник [15] и др.), в том числе модели подготовки специалистов по туризму в отдельных странах (В. Гворыс [5], Э. Н. Павлова [20] и др.); исследован опыт образовательной деятельности в сфере туризма зарубежных стран (Е. И. Бражник [3], Л. И. Гурье [6] и др.).

Концептуальные основы исследования зарубежных моделей подготовки кадров для туризма обобщила Л. В. Сакун [21] (Белоруссия). Организационно-содержательные модели педагогических явлений на основе исследования опыта зарубежных стран разработала Г. Н. Мотова [16]. Значительный интерес имеют труды на тему исследования зарубежного опыта в контексте реформирования профессионального образования О. Н. Олейниковой [18]. Отметим существенный вклад в разработку общей теории образования в сфере туризма Т. И. Власовой [4], В. И. Жолдак [7], И. В. Зорина [9], А. И. Зорина [8], В. А. Каль-ней [11], В. А. Квартального [12], К. В. Кулаева [13], Ю. М. Лагусева [14], А. М. Новикова [17], А. А. Остапца-Свешникова [19, В. А. Сесёлкина [22], А. А. Федулина [24], С. Е. Шишова [25] и др.

Вместе с тем, анализ научной литературы указывает на недостаточную теоретико-методологическую обеспеченность исследования системных закономерностей развития эффективных моделей подготовки кадров для туризма , если речь идет о комплексном многоаспектном исследовании внутренней и внешней среды образования в области туризма нескольких стран. Подчеркнем, что проблематика исследования зарубежных моделей подготовки кадров для туризма тесно связана с фундаментальными проблемами общей и профессиональной педагогики, что позволяет идентифицировать его как фундаментальное теоретическое исследование целей, задач, состава, структуры и содержания отраслевого образования в сфере туризма, представленного как педагогическая модель в общедидактическом смысле с учетом реалий существования данной модели в практике национальных реализаций – организационно-педагогических условиях подготовки профильных кадров в каждой исследуемой национальной системе.

Научный инструментарий. В исследовании системной организации образования в сфере туризма при выявлении общего и особенного в национальных моделях использовались общенаучные и специальные методы. В частности, были применены общетеоретические методы (абстракция и конкретизация, анализ и синтез, сравнение и противопоставление и др.). Среди специальных методов применялись конкретнопедагогические методы: теоретические и эмпирические; теоретические – теоретический анализ литературы и документов, анализ основных понятий и терминов исследования, метод аналогий, метод моделирования и др.

Основные результаты исследования. Под организационно-педагогическими условиями подготовки кадров для туризма мы будем понимать совокупность объективных возможностей формирования содержания образования, организационных форм осуществления образовательной деятельности, кадрового, материально-технического и информационного обеспечения образовательного процесса, а также условий взаимодействия субъектов образовательной деятельности, включая нормативно-правовое обеспечение профильного образования. Данное исходное допущение обосновывается современными представлениями об организационно-педагогических условиях, означающих совокупность организационных структур, нормативно-правовое и информационное сопровождение образовательного процесса, человеческие ресурсы, межсубъектные отношения и т.д.

Необходимость определения системной сущности образования в сфере туризма логично привела нас к понятию устойчивой совокупности педагогико-организационных инвариантов, позволяющей представить подготовку кадров для туризма в максимальной целостности условий и принципов ее существования в современном глобализирующемся мире. Таким образом, сущность системы образования в туризме определяется обусловливающей ее совокупностью организационно-педагогических условий и принципов функционирования. Модель профильного туристского образования определяется как устойчивая совокупность инвариантных организационнопедагогических условий и принципов функционирования системы образования; и, как вывод, целью исследования зарубежных моделей подготовки кадров для туризма определяется выявление устойчивой совокупности инвариантных организационно-педагогических условий и принципов функционирования эффективных инновационных моделей подготовки профильных кадров.

Особенностью образования в сфере туризма (или туристского образования) является то, что оно одновременно является:

-

- подсистемой системы образования;

-

- подсистемой системы профессиональной деятельности – туризма.

Для определения понятия «эффективные» модели подготовки кадров обратимся к категории «результатов» (и результативности) образования, потому что эффективность образовательной деятельности есть ее результативность. Уточним понятия. Под результативностью в со- временной российской педагогике понимается положительная динамика проявлений ценностно-значимых качеств, выражающаяся в конкретных социальных и личностных достижениях индивида.

В западных исследованиях часто встречается определение результативности профессионального образования как соотношение затрат на образование конкретного работника и доходов от его деятельности, осуществляемой после получения образования. Ф. Раунер (Felix Rauner [26]) разработал модель повышения эффекта от работы обучаемого по мере освоения им компетенций (на этапе первичного ориентирования в профессии, на этапе развития компетенций и на этапе профессиональной интериоризации).

В мониторингах (например, Ausbildungsreport 2013. , осуществляемых в большинстве экономически устойчивых стран, в качестве критериев результативности профессионального образования применяются:

-

- удовлетворенность потребителей образовательных услуг в корреляции с желаемым результатом обучения;

-

- положительная динамика позитивной конъюнктуры рынка труда;

-

- удовлетворенность работодателей профессиональными и личностными компетенциями работников, получивших профессиональное образование.

Существуют и другие подходы к оценке качества образования, напрямую не касающиеся результативности образовательной деятельности. Например, различные методологии рейтингования образовательных учреждений. В качестве примера сошлемся на проект «Разработка и апробация методологии рейтингования образовательных учреждений профессионального образования [28]» (ВШЭ), в рамках которого на основе анализа и обобщения зарубежного опыта была предложена модельная методология многомерного ранжирования образовательных учреждений профессионального образования. В частности, модель учитывала следующие параметры деятельности образовательных учреждений:

-

- научно-исследовательская деятельность;

-

- обучение и преподавание;

-

- международная деятельность;

-

- трансфер знаний;

-

- взаимодействие с регионом.

Обобщая вышесказанное, следует подчеркнуть, что в каждом из перечисленных методологических подходов имеются положительные стороны, однако ни одна из методологий не отражает многомерного характера взаимоотношений рынка труда и системы образования, не содержит, в частности, следующие важные критерии:

-

- трудоустройство выпускников на рынке труда;

-

- конкурентоспособность выпускников на рынке труда;

-

- географическую мобильность выпускников, их гибкость в возможности трудоустройства в разных странах;

-

- профессиональную мобильность выпускников (горизонтальную и вертикальную).

Вышеперечисленные критерии оценки следует рассматривать в комплексе с традиционными общепринятыми методами оценки результативности профессионального образования:

-

- удовлетворенность потребителей образовательных услуг в корреляции с желаемым результатом обучения;

-

- положительная динамика позитивной конъюнктуры рынка труда;

-

- удовлетворенность работодателей профессиональными и личностными компетенциями работников, получивших профессиональное образование.

В Словаре-справочнике современного российского профессионального образования) [23] под результатами образования (англ.: learning outcomes, outputs) понимаются «социальные и профессионально значимые характеристики качества подготовки выпускников образовательных учреждений профессионального образования». Мы берем данную формулировку за основу, однако отмечаем, что в ней не полностью отражена субъективная часть результатов образования, точнее, результатов для выпускника образовательной программы, связанных с удовлетворением его ожиданий, с одной стороны, и его объективной конкурентной позицией на рынке труда в результате освоенных компетенций – с другой.

Таким образом, мы полагаем, что педагогическая результативность (результативность как степень достижения запланированных результатов) функционирования системы образования в туризме имеет дихотомичную природу: с одной стороны, это удовлетворенность качеством профильного образования участников образовательного процесса (обучающихся – потребителей образовательных услуг, работников системы образования, работодателей туризма). Другая сторона дихотомичной природы результативности системы образования в сфере туризма – это удовлетворение потребностей общества в целом в прогрессе и непрерывном повышении качества выполнения работ и оказания услуг в туризме.

Понятие «инновационный» введено нами в определение системы образования в туризме с целью акцентуации детерминирующего характера новых идей и предложений в становлении содержания и педагогических технологий профильного (туристского) образования с учетом молодости российской системы образования в сфере туризма (насчитывает меньше двух десятилетий).

Возвращаясь к понятию «модель1 образования», под которой мы понимаем упрощенное схематизированное представление о системе образования, сошлемся на дефиницию Герберта Стаховиака [27], выявившего три основных признака модели.

-

1. Модель – это всегда модель чего-то, а именно – это представление, репрезентация естественного или искусственного оригинала.

-

2. Модель охватывает не все атрибуты оригинала, а только те, которые представляются разработчику модели релевантными.

-

3. Модели всегда прагматичны; при разработке моделей первостепенное значение имеют следующие параметры: а) целевой потребитель информации (для кого разрабатывается); б) конкретные социально-экономические условия протекания процесса или существования института, объекта, модель которого разрабатывается (когда, в каких условиях); в) цель разработки модели.

Для сравнительно-сопоставительного анализа систем образования применение метода моделирования представляется наиболее релевантным, это определяется следующими соображениями.

-

1. Построение моделей облегчает изучение имеющихся в реальном институте (объекте, процессе) элементов, свойств и закономерностей.

-

2. Моделирование позволяет акцентироваться на наиболее сущностных свойствах и закономерностях функционирования систем образования.

Для решения задач достижения точности (максимальное приближение к исходной системе); валидности применяемых методов; универсальности моделей образования в сфере туризма, прежде всего требуется формирование эвристи- ческой модели, формируемой, как правило, на начальной стадии проектирования с тем, чтобы в дальнейшем заменить ее на более точную – аналитическую модель, представляющую собой формализованную систему зависимостей.

Автор новаторских медицинских методик Н. М. Амосов [1, с. 96–97] писал об эвристическом моделировании: «… эвристические модели, не представляя собой полную истину о системе, её теорию, тем не менее, необходимы для прогресса науки. И вот почему. Они позволяют выбрать по возможности непротиворечивую гипотезу и совершенствовать её. Они дают направление эксперименту: в первую очередь исследовать то, что сомнительно, с учётом всех связей и условий. Новые данные вносятся в модели и постепенно продвигают её от гипотезы к теории…».

При осуществлении декомпозиции модели системы образования, в нашем случае это системы образования в сфере туризма зарубежных стран и России, мы исходим из двух основополагающих параметров:

-

1) объемов информации о системах (данных);

-

2) требований к точности и достоверности моделирования.

Декомпозиция системы представляет собой прежде всего стратификацию, то есть выявление иерархических уровней зависимости (страт). Очевидно, что при осуществлении международных сравнительных исследований структуры и содержания образования с учетом многообразия связей и зависимостей, опыта и традиций, сложившихся в каждой отдельной стране в изучаемой сфере образования, наиболее репрезентативными являются страты глобального характера. Требованием к декомпозиции в таком случае будет стратификация системы до уровня, когда:

-

1) для каждого элемента системы известны корреляции между входными воздействиями и выходными характеристиками;

-

2) каждый элемент модели системы известен для каждой отдельной реализации модели (в нашем случае – каждой анализируемой национальной модели образования в сфере туризма).

Для целей сравнения педагогических систем наиболее подходящим типом модели является системная модель, дающая общее представление о наиболее важных элементах системы и их взаимосвязях и взаимозависимостях. Исходя из целей исследования, определим «модель образования в сфере туризма» как функциональную, позволяющую изучать особенности функционирования

Экономические, политические, социально-культурные условия и нормативно-правовые ограничители (в профильной сфере деятельности, в системе образования)

Целеполагание (макро-, мезо-, микроуровня,

Результат образования (на макро-, мезо-, микроуровне, индивидуальный)

Ресурсы образовательной деятельности в туризме макро-, мезо и микроуровней

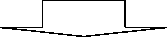

Рис. Системная модель образования в сфере туризма национальных систем образования и их взаимосвязи с внутренними и внешними подсистемами.

Системная модель образования в сфере туризма (рис.) содержит:

-

1) «системный узел» – совокупность подсистем: потребительской, отраслевого регулирования, содержательной и функциональной,– и взаимосвязей между ними;

-

2) «(входные) данные» модели – целеполагание системы мега-, мезо- и микроуровней (и индивидуального уровня потребителя – обучающегося);

-

3) результат (деятельности системы как совокупности подсистем) – результаты образовательной деятельности системы макро-, мезо-и микроуровней (и индивидуального уровня потребителя – выпускника);

-

4) ограничения – «экономические, политические, социально-культурные условия и нормативно-правовые ограничители (в профильной сфере деятельности, в системе образования)»;

-

5) ресурсы – «ресурсы образовательной деятельности в туризме макро-, мезо и микроуровней».

Целеполагание системы образования в сфере туризма определяется на мега-, мезо-, микро-и индивидуальном потребительском уровнях.

Макроуровень целеполагания – это социальный экономически-общественный заказ на подготовку кадров, поддерживающих востребованный (в настоящее время и в перспективе) социумом уровень функционирования туристской инфраструктуры, соответствующей принципам устойчивого развития принимающих территорий. Субъектами макроуровня являются общество в целом и органы государственной власти разного уровня как выразители общественных интересов.

Мезоуровень целеполагания обеспечивает конкурентоспособность туристского сектора во внешне- и внутриэкономической среде, потребности мезоуровня сконцентрированы на поддержание актуального состояния организации и технологий туристской деятельности на конкурентоспособном уровне. Мезоуровень представлен отраслевыми органами законодательной власти.

Микроуровень целеполагания обеспечивает устойчивое конкурентное положение образовательных учреждений в профильной сфере деятельности. Индивидуальный уровень целеполагания представлен субъектами образовательной деятельности в сфере туризма – абитуриентами и обучающимися образовательных программ (и их законными представителями) и их ожиданиями, связанными с результатом образовательной деятельности, обеспечивающим возможности для занятости, гарантированность рабочих мест, возможности для социальной (вертикальной) и географической мобильности, возможности для трудоустройства в других (не в туризме) сферах деятельности, возможности самореализации в собственном бизнесе.

Основные выводы по результатам исследования. В результате теоретического анализа профильной литературы, анализа основных понятий и терминов, исследования системной организации образования в сфере туризма и поиска научно-методологических подходов к выявлению общего и особенного в национальных моделях подготовки кадров была разработана эвристическая системная модель образования в сфере ту- ризма. Модель лежит в основе методики анализа зарубежного опыта образования в сфере туризма, обеспечивает многофакторность его изучения, учитывает цели и результаты деятельности систем подготовки кадров, ресурсы и рамочные условия (ограничители), сложную иерархическую структуру, внутрисистемные связи. В результате применения методики был исследован опыт в сфере туристского образования нескольких стран: Австралии, Австрии, Великобритании, Германии, Канады, Норвегии, России, Финляндии, Франции и Швейцарии. Апробация показала в целом высокий уровень верифи-цируемости основных методических положений.

Список литературы Модель образования в сфере туризма как инвариантная совокупность организационно-педагогических условий и принципов

- Азимова М. А. Педагогические аспекты профессиональной подготовки менеджеров туризма в Таджикистане: Автореф. … канд. пед. наук. М., 2003.

- Амосов Н. М. Книга о счастье и несчастьях. М.: Молодая гвардия, 1986.

- Бражник Е. И. Сравнительные исследования университетского образования в современном контексте интеграционных процессов//Человек и образование. 2012. № 3 (32).

- Власова Т. И. Подготовка кадров для сферы туризма: новые вызовы. inesnet.ru (дата обращения: 20.06.2015).

- Гворыс В. Профессиональная подготовка кадров по туризму в вузах Республики Польши в контексте международного опыта: Дис. … д-ра пед. наук: 13.00.08: Тула, 2003 292 c.//Библиотека авторефератов и диссертаций по педагогике. http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-01 (дата обращения: 20.06.2015).

- Гурье Л. И. Проектирование педагогических систем: Учеб. пособие; Казан. гос. технол. ун-т. Казань, 2004. 212 с.

- Жолдак В. И. Социально-педагогические аспекты дополнительного образования//Дополнительное образова-ние. 2002. № 2.

- Зорин А. И. Дидактико-квалификационный комплекс профессионального туристского образования: Автореф. … канд. пед. наук. М., 2012.

- Зорин И. В., Зорин А. И. Профессиональное образование и карьера в туризме. М.: Советский спорт, 2005.

- Зорин И. В., Квартальнов В. А. Энциклопедия туризма. Справочник. М.: Финансы и статистика, 2003.

- Кальней В. А., Шишов С. Е. Государственные образовательные стандарты: соотношение интересов государства, общества и личности (методические рекомендации для преподавателей). М.: НЦСиМО, 2008.

- Квартальнов В. А. Теоретические основы становления и развития системы непрерывного профессионального образования в сфере туристской деятельности: Дис. … д-ра пед. наук: 13.00.08. М., 2000.

- Кулаев К. В. Культурология и экскурсоведение. М.: РМАТ, 2003

- Лагусев Ю. М. Воспитательный процесс в туристском профессиональном образовании: Монография. М.: Советский спорт, 2000.

- Мельник Т. В. Состояние и тенденции развития высшего образования во Франции: Автореф. … канд. пед наук. Таганрог, 1999. 22с.//Библиотека авторефератов и диссертаций по педагогике. http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-01 (дата обращения: 20.06.2015).

- Мотова Г. Н. Сравнительный анализ систем аккредитации за рубежом/Г. Н. Мотова . : Научноин-формационный центр государственной аккредитации, 1997. 32 с.

- Новиков А. М. Профессиональное образование России/Перспективы развития. М., 1997. 254 с.

- Олейникова О. Н. Социальное партнерство в профессиональном образовании/gosbook.ru (дата обращения: 20.06.2015).

- Остапец-Свешников А. А. Методология профессионального туристского образования: Монография. М.: Советский спорт, 2001.

- Павлова Э. Н. Дестинация как концепт развития региональной системы непрерывного образования: Автореф. … д-ра пед. наук: 13.00.08. М., 2010//Библиотека авторефератов и диссертаций по педагогике. -http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-01. (дата обращения: 20.06.2015).

- Сакун Л. В. Теория и практика подготовки специалистов сферы туризма в развитых странах мира. Монография. К.: МАУП, 2004

- Сесёлкин А. И. Диверсификация профессионального туристского образования: Монография. М.: Советский спорт, 2003. 240 с.

- Словарь-справочник современного российского профессионального образования/авторы-составители: Блинов В. И., Волошина И. А., Есенина Е. Ю., Лейбович А. Н., Новиков П. Н. Вып. 1. М.: ФИРО, 2010.

- Совершенствование подготовки кадров высшего профессионального образования для сферы сервиса с учетом потребностей рынка труда: коллективная монография/; под ред. А. А. Федулина, Т. Н. Ананьевой; Федер. агентство по образованию, Рос. гос. ун-т туризма и сервиса. М.: РГУТИС, 2008. 186 с.

- Шишов С. Е., Кальней В.А. Научно-методическое обеспечение разработки программ профессионального туристского образования/В сборнике: Современная модель профессионального туристского образования и ее законодательное обеспечение Пленарные доклады. 2010. С. 221-229.

- Felix Rauner Kosten, Nutzen und Qualität der beruflichen Ausbildung ITB-Forschungsberichte 23/2007.

- Herbert Stachowiak//ru.bookzz.org›g/Stachowiak (дата обращения: 20.06.2015).

- ranking.ntf.ru (дата обращения: 20.06.2015).