Модель образовательной среды для детей с функциональными нарушениями зрения в дошкольном образовательном учреждении

Автор: Л.Ф. Шамаева

Журнал: Учебный год.

Рубрика: Воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья

Статья в выпуске: 3 (69), 2022 года.

Бесплатный доступ

Охарактеризовано предназначение и компонентный состав модели образовательной среды для детей с нарушениями зрения. Развернуты средства и условия реализации компонентов модели, включая компетентность участников образовательного процесса.

Дети с функциональными нарушениями зрения, модель образовательной среды, структурные компоненты модели, средства и условия реализации компонентов модели.

Короткий адрес: https://sciup.org/14123864

IDR: 14123864

Текст статьи Модель образовательной среды для детей с функциональными нарушениями зрения в дошкольном образовательном учреждении

Стратегия развития образования в России предусматривает создание общедоступной образовательной среды, которая позволит создать равные возможности для получения образования всеми гражданами страны вне зависимости от каких бы то ни было их особенностей, в том числе вне зависимости от состояния здоровья.

Структурное подразделение «Радуга» муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Лукоморье» городского округа город Михайловка Волгоградской области» посещают 118 детей, из которых 50 воспитанников имеют функциональные нарушения зрения. Общей типологической особенностью развития дошкольников данной нозологической группы является своеобразие психофизического развития, обусловленное прямым или косвенным негативным влиянием нарушенных зрительных функций. Это влечет за собой особенности развития зрительного восприятия, определенные трудности пространственного видения, зрительно-моторной коорди- нации, проблемы социально-коммуникативного и личностного развития, речевые нарушения.

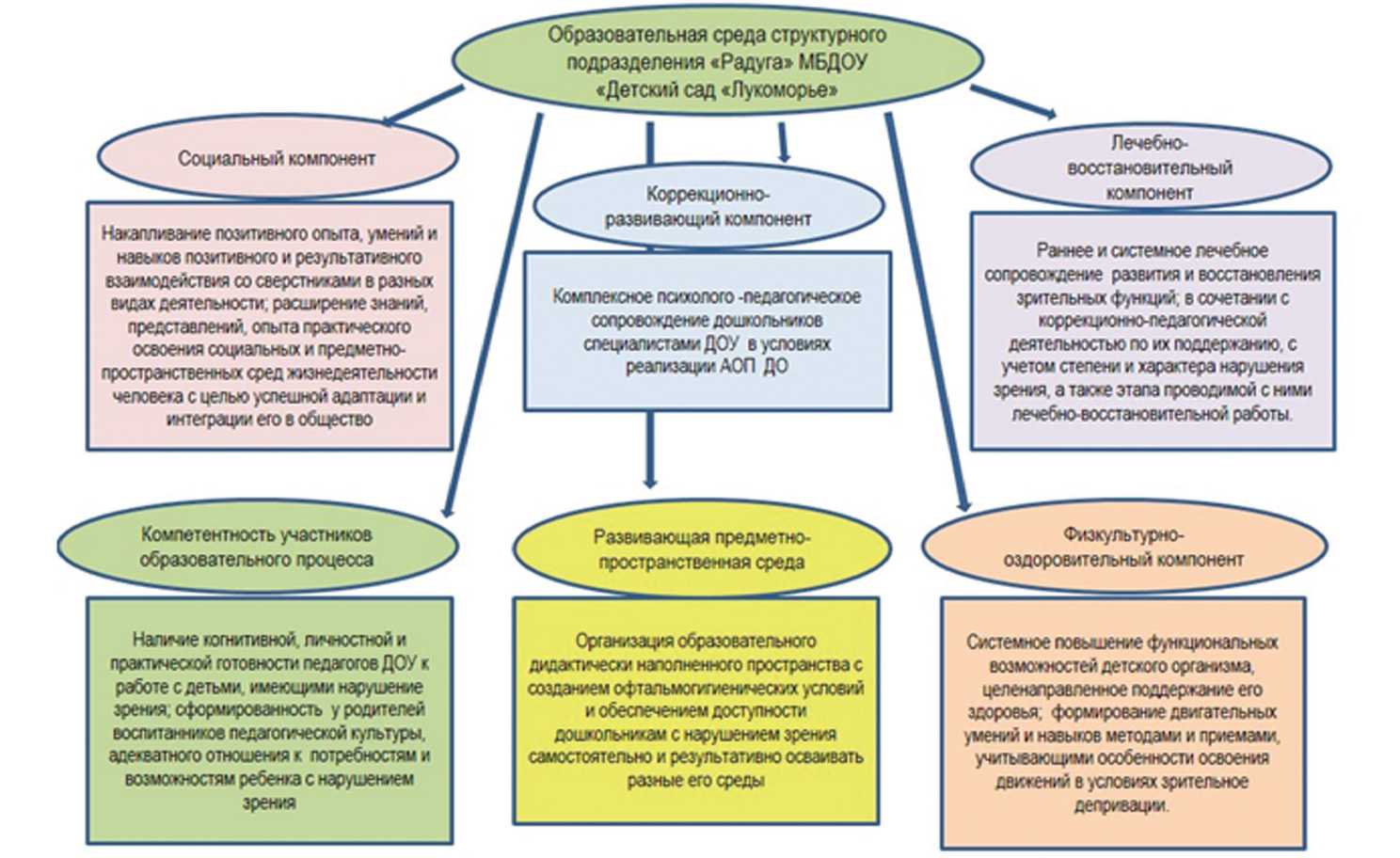

Учитывая особенности развития и осознавая необходимость создания особых образовательных условий нашим воспитанникам, коллектив структурного подразделения «Радуга» разработал Модель образовательной среды. Ее структура состоит из системы шести взаимосвязанных компонентов, ориентированных на совершенствование процессов образования и воспитания детей с функциональными нарушениями зрения (рис. 1).

Рассмотрим подробно содержание структурных компонентов представленной Модели образовательной среды.

1. Компонент «Развивающая предметно-пространственная среда»

Предметно-пространственная среда выступает необходимым условием и источником развития детей с патологией зрения, помогает преодолевать недостатки сенсорного развития в условиях зрительной депривации1, развивать зрительно-моторную координацию, активизировать сохранные анализаторы, развивать пространственную ориентировку. В условиях дошкольного образования детей с функциональными нарушениями зрения «Развивающая предметно-пространственная среда» выполняет коррекционно-развивающую функцию, обеспечивая коррекционно-компенсаторные условия для полноценного развития ре-

Модель образовательной среды

Социальный компонент

Компетентность участников образовательного процесса

Образовательная среда структурного подразделения «Радуга» МЕДОУ «Детский сад «Лукоморье»

Развивающая предметнопространственная среда

Накапливание позитивного опыта, умений и навыков позитивного и результативного взаимодействия со сверстниками в разных видах деятельности, расширение знаний, представлений, опыта прапического освоения социальных и предметнопространственных сред жизнедеятельности человека с целые успешной адаптации и интеграции его в общество

Физкультурнооздоровительный компонент

Комплексное психолого -педагогическое сспрсеождеwe доилолькигов специалистами ДОУ в условиях реализации ДОП ДО

Системное повышение «^национальных возможностей детского организма целенаправленное поддержание его здоровья, формирование двигательных умений и навыков методами и приемами учитывающими оссбенностм освоения движений в условиях зрительное депривации

Наличие когнитивной личностной и практической готовности педагогов ДОУ к работе с детьми имеющими нарушение зрения сф-ормированность у родителей воспитанников педагогической культуры, адекватного отношения к потребностями возможностям ребенка с нарушением зрения

Коррекционноразвивающий компонент

Организация образовательного дидасгически наполненного пространства с созданием офтальмогигиеничеоух условий и обеспечением доступности доилольиихам с нарушением зрения самостоятельно и результативно осваивать разные его среды

Раннее и системное лечебное сопровождение развития и восстакепения зрительных фунщум, в сочетании с коррекционно-педагогической деятельностью по их поддержанию, с учетом степени и характера нарушения зрения, а также этапа проводимой с ними печебно восстановительной работы

Лечебновосстановительный компонент

Рис. 1. Модель образовательной среды для детей с функциональными нарушениями зрения

бенка во всех видах детской деятельности. Информативное богатство среды представлено разнообразием тематики, многообразием дидактического и демонстрационного материала.

Продуманная «Развивающая предметно-пространственная среда» детского сада подчинена задачам стимулирования и развития зрительных и психических функций ребенка, способствует расширению границ его жизненного пространства, нормализации процесса социализации слабовидящих детей.

Средства реализации компонента включают:

– архитектурную доступность (оснащенность пандусами, поручнями, тактильными плитками, тактильными указателями и кнопками вызова персонала);

– центры активности в групповых комнатах, находящиеся в свободном доступе: (познавательной и исследовательской деятельности, музыкально-театрализованной деятельности, продуктивной и творческой деятельности, игр, конструирования, отдыха и природы);

– интерактивное оборудование (с программным обеспечением);

– тифлосредства и тифлоприборы («Ориентир», планшет для рельефного рисования «Drafts Man», аппарат для печати тактильной графики «Piaf», лупы, увеличители);

– настенные и подвесные тренажеры (для развития глазодвигательных функций и зрительно-моторной координации).

2. Лечебно-восстановительный компонент

Этот компонент образовательной среды включает в себя раннюю всестороннюю диагностику нарушения зрительных функций, проведение лечебных и оздоровительных мероприятий, необходимых для их восстановления. В зависимости от диагноза, структуры зрительного дефекта, степени и характера зрения медицинские работники используют тифлоприборы и специальные офтальмологические аппараты.

Лечебно-восстановительная работа в детском саду ведется в тесной взаимосвязи с коррекционно-педагогическим процессом на основе максимального сближения медицинских и педагогических средств коррекции.

Средства реализации компонента – это:

– еженедельный контроль состояния зрительных функций врачом-офтальмологом;

– система лечебно-восстановительных мероприятий (оптическая коррекция аметропии, пле-оптическое и ортоптодиплоптическое лечение);

– соблюдение педагогами режима зрительных нагрузок и офтальмоэргономических рекомендаций врача-офтальмолога;

– зрительные гимнастики.

3. Коррекционно-развивающий компонент

Коррекционная работа строится как многоуровневая система целостного, комплексного, дифференцированного, регулируемого процесса психофизического развития и восстановления зрения детей на основе стимуляции всех потенциальных возможностей. Педагоги создают условия для закрепления результатов восстановительного лечения, формирования навыков и умений пользоваться неполноценным зрением и формирования компенсаторных форм ориентации за счет развития сохранных анализаторов, речи и мышления.

В ходе коррекционной деятельности дети учатся выделять и анализировать различные пространственные признаки и отношения, получать информацию об окружающем пространстве с привлечением всей сенсорной сферы. На практике, применение здоровьесберегающих технологий, социоигровых методов и приемов, тренировочных упражнений для развития мелкой моторики пальцев и кистей рук, дают возможность детям с нарушением зрения стать более активными и любознательными.

Средства реализации компонента:

– психолого-медико-педагогический консилиум;

– реализация коррекционного раздела Адаптированной Образовательной Программы дошкольного образования (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятия воспитателей и узких специалистов);

– реализация индивидуальных образовательных маршрутов;

– консультирование родителей.

4. Социальный компонент

Важной частью работы групп компенсирующей направленности для детей с нарушенным зрением является успешная социальная адаптация и обеспечение им равных стартовых возможностей. Социальный опыт детей формируется поэтапно, с постепенным усложнением и увеличением объема преподносимого материала. Усвоение ребенком общественного и культурного опыта подразумевает, в первую очередь, активность самого ребенка в различных видах детской деятельности.

В процессе социализации детей педагоги формируют у них алгоритм действий, способы получения информации об окружающем с помощью нарушенного зрения и, используя сохранные анализаторы, демонстрируют им приемы позитивного и результативного взаимодействия с окружающими, соблюдения норм общепринятого поведения.

Средства реализации компонента:

– тематические занятия;

– занятия педагога-психолога;

– сюжетно-ролевые и дидактические игры, подвижные игры с правилами;

– решение проблемных ситуаций;

– психогимнастика, экскурсии, совместные праздники.

5. Физкультурно-оздоровительный компонент

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, в первую очередь, направлен на решение задачи охраны и укрепления физического и психического здоровья дошкольников. Наряду с общими задачами, физическое воспитание детей направлено на развитие основных движений, физических качеств, координации и на преодоление малоподвижности, скованности, неуверенности и боязни пространства, возникающих на фоне зрительной патологии.

Педагоги детского сада активно используют разнообразные формы физкультурно-оздоровительной работы:

-

– занятия и спортивные праздники;

-

– разные виды гимнастик и массаж;

-

– прогулки и подвижные игры и др.

Компетентность участников образовательного процесса

Организация учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения зрения, предполагает специальную подготовку педагогического коллектива, осознанное отношение родителей к особым образовательным потребностям их ребенка и толерантное восприятие таких детей сверстниками. Это обусловливает проведение комплекса мероприятий, направленных на актуализацию знаний об особенностях психофизического развития детей с функциональными нарушениями зрения, понимание задач и содержания коррекционной работы, обоснованность выбора методов, средств и технологий организации образовательного и реабилитационного процесса таких детей.

Для просвещения родителей и активного включения их в жизнь дошкольного образовательного учреждения проводятся консультации, мастер-классы учителей-логопедов, учителей-дефектологов, воспитателей, дни открытых дверей, совместные с родителями и детьми других групп физкультурные и музыкальные развлечения и праздники, родительские собрания и «круглые столы».

Наше образовательное учреждение работает уже более 50 лет и почти 30 лет в нем функционируют группы компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения. Разработанная нами модель образовательной среды представлена как инновационная практика, которая описывает апробированную систему создания специальных условий для образования и воспитания детей с функциональными нарушениями зрения. Ее наличие позволяет нам интенсифицировать педагогический процесс, совершенствовать содержание, организационные формы, методы и средства обучения и воспитания детей с нарушением зрения.