Модель педагогического содействия становлению у студентов готовности к самообразованию в условиях технического колледжа

Автор: Дерябина Л.Б.

Журнал: Инновационное развитие профессионального образования @journal-chirpo

Рубрика: Образовательные технологии: наука и практика

Статья в выпуске: 2 (4), 2013 года.

Бесплатный доступ

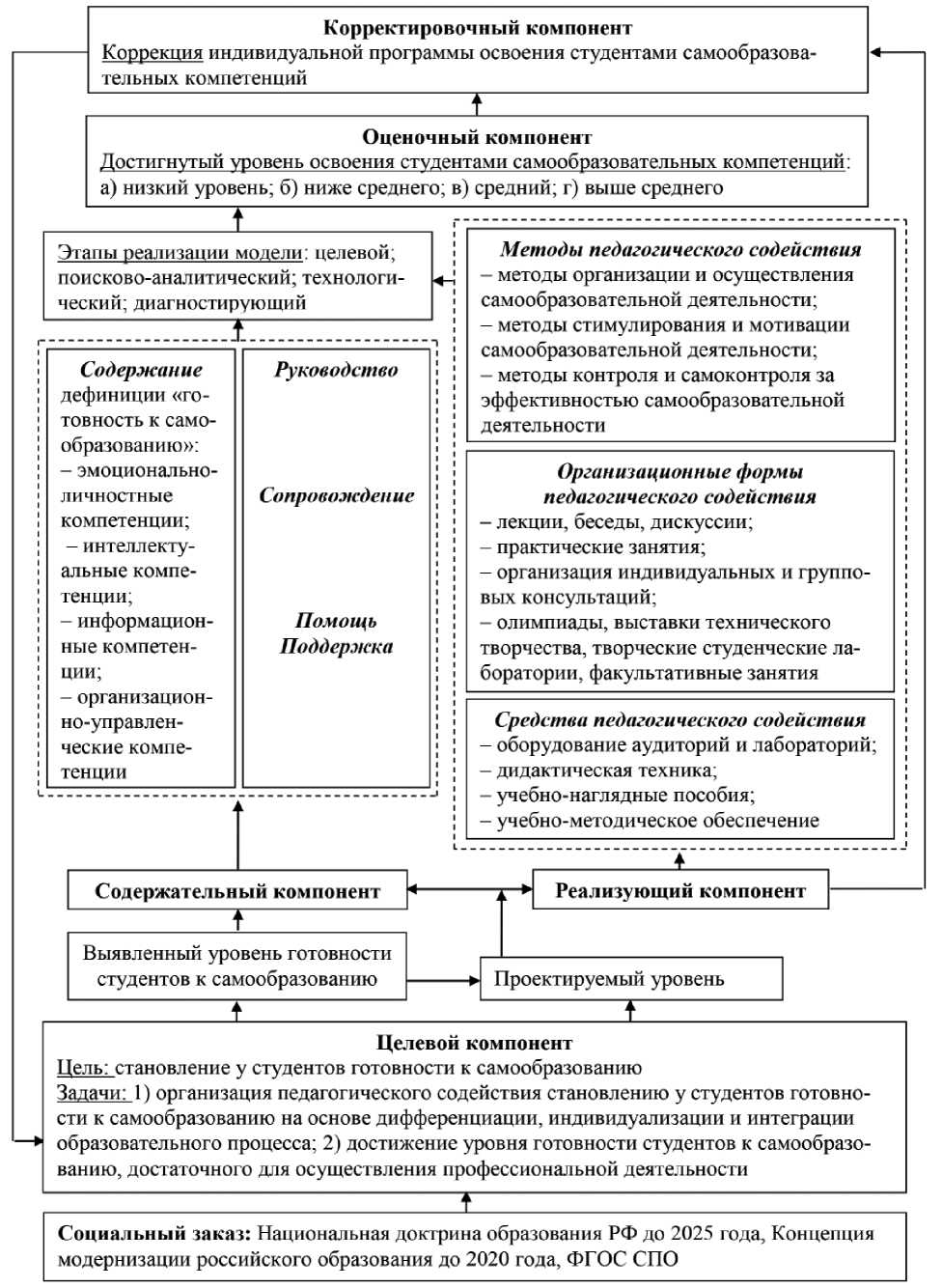

Рассмотрена структурно-функциональная модель педагогического содействия становлению у студентов готовности к самообразованию в условиях технического колледжа.

Модель, готовность к самообразованию, технический колледж, педагогическое содействие

Короткий адрес: https://sciup.org/14213454

IDR: 14213454 | УДК: 377

Текст научной статьи Модель педагогического содействия становлению у студентов готовности к самообразованию в условиях технического колледжа

С позиции деятельностного подхода становление у студента готовности к самообразованию эффективно при такой организации, когда студент занимает позицию субъекта, усваивает материал в деятельности [1]. Концентрирование внимания на само стоятельности в деятельности студентов способствует тому, что самостоятельность по форме становится самостоятельностью по существу.

Внешнее воздействие обозначает организацию всего образовательного процесса. Внутреннее воздействие представляет собой действия, обусловленные особенностями студента как субъекта. Совместные действия включают конкретизацию задачи, разработку плана действий, выбор средств, методов, программного обеспечения, внесение изменений на любом этапе обучения, анализ результата и т. п. Из вышесказанного следует, что становление у студентов готовности к самообразованию выступает как целостная конструкция, взаимообусловленная системным взаимодействием преподавателя и студентов.

Проведя диагностический анализ готовности студентов к самообразованию в условиях технического колледжа, мы выделили следующие особенности:

-

1) самообразование студентов всегда связано с образовательным процессом в техническом колледже;

-

2) эффективность самообразования зависит от:

-

- уже имеющегося опыта самообразовательной деятельности;

-

- устойчивости познавательных интересов и практической деятельности в той области, в которой они хотят добиться успеха;

-

- целенаправленной деятельности преподавателей в рамках изучаемой проблемы.

Для того чтобы планируемый уровень готовности к самообразованию был реально достижим, нами разработаны этапы, отражающие качественное изменение самообразовательных компетенций. Вслед за И. О. Котляровой переход от одного уровня к другому мы рассматриваем как этап, отражающий степень развития самообразовательных компетенций [2]. Представляя этапы становления у студентов готовности к самообразованию как системы, выделим следующие стадии: зарождение, становление, зрелость и дисгармония [3; 4]. Зарождение готовности характеризуется проявлением у студентов стихийно-эмпирического подхода к осуществлению самообразования. Становление является сложной стадией, в которой можно выделить два периода: начало становления и собственно становление готовности к самообразованию. Мы считаем, что становление готовности студентов к самообразованию как системы выступает конечной целью профессионального образования. Зрелость, как правило, наступает непосредственно в профессиональной деятельности; переход на стадию дисгармонии вызывается обострением внутренних и внешних противоречий в профессиональной деятельности выпускника. Стадии определяют уровни готовности студентов к самообразованию: зарождение — низкий уровень, начало становления — ниже среднего, собственно становление — средний, зрелость — выше среднего.

Выделение уровней готовности студентов к самообразованию послужило основой для разработки структурно-функциональной модели педагогического содействия становлению у студентов готовности к самообразованию в условиях технического колледжа [5].

Ведущим основанием построения модели педагогического содействия становлению у студентов готовности к самообразованию в условиях технического колледжа будем считать обеспечение такого уровня готовности к самообразованию, который был бы достаточным для осуществления профессиональной деятельности и адаптации в социальной сфере. Такой уровень назовем средним (достаточным) и будем считать его верхним основанием. Уровень выше среднего следует рассматривать не как границу, а как направленность на совершенствование. Мы не считаем, что студенты технического колледжа должны достигнуть этого уровня. Строго говоря, данный уровень представляется нам идеалом, поскольку предполагает глубокое освоение всех самообразовательных компетенций. Достижение достаточного для осуществления самообразования уровня готовности должно опираться на уже имеющийся опыт самообразовательной деятельности. Назовем его исходным уровнем готовности к самообразова- нию и будем считать его нижним основанием возникновения системы. В нижнем основании предлагаемой модели находятся проявившиеся (выявленные) самообразовательные компетенции. Верхним основанием являются перспективные (достигнутые) состояния освоения самообразовательных компетенций.

Эти основания предопределяют свойства системы и задают направленность ее функционирования — повышение уровня готовности к самообразованию, а также поиск форм педагогического содействия, способствующих освоению самообразовательных компетенций. Модель состоит из целевого, содержательного, реализующего, оценочного и корректирующего компонентов.

Целевой компонент обусловлен тем, что сознательная цель определяет выбор способов действия и выступает как средство управления, сверки результатов действий с прогнозируемым итогом. В качестве основной цели данного компонента мы рассматриваем становление у студентов готовности к самообразованию как элемент общей системы образовательных целей. Для реализации обозначенной цели выделены следующие задачи:

-

1) организация педагогического содействия становлению у студентов готовности к самообразованию на основе дифференциации, индивидуализации и интеграции образовательного процесса;

-

2) достижение уровня готовности студентов к самообразованию, достаточного для осуществления профессиональной деятельности.

При разработке целевого компонента мы исходили из того, что четко обозначены качества, на которые преподаватель будет обращать внимание в ходе образовательного процесса; существует диагностика параметров, позволяющая выявить уровень необходимого усвоения этого качества.

Содержательный компонент модели раскрывает суть педагогического содействия становлению у студентов готовности к самообразованию. Процесс педагогического содействия предполагает следующие стадии: руководство, сопровождение, помощь и поддержка. Они различаются по степени инициативы преподавателя, его включенности в процесс преодоления затруднений студентами, т. е. преподаватель от роли наставника и руководителя постепенно переходит к роли консультанта. Сказанное приводит к пониманию, что при подготовке студентов к самообразованию прежде всего необходимо решить проблему активизации субъектной ак- тивности студентов, так как именно она (вернее, ее отсутствие) является основной причиной недостаточно эффективной организации педагогического содействия становлению у студентов готовности к самообразованию в условиях технического колледжа.

Анализируя роль преподавателя в становлении у студентов готовности к самообразованию, мы отмечаем возможность использования потенциала модульной технологии, концептуальная и содержательная схема применения которой одобрена и рекомендована к внедрению в учебных заведениях Министерства образования РФ Постановлением Правительства Российской Федерации № 796 от 06.07.1994 г. Для обеспечения систематичности комплексной деятельности студентов по становлению готовности к самообразованию нами разработаны разноуровневые модули. Каждый модуль представляет относительно самостоятельную единицу логически завершенных частей содержания и дидактически значимых действий и операций, направленных на освоение студентами самообразовательных компетенций. В зависимости от общей позиции, которую занимает преподаватель как субъект деятельности по отношению к процессу освоения студентами самообразовательных компетенций, в модулях первого, второго и третьего уровней педагогическое содействие становлению у студентов готовности к самообразованию предполагает следующие стадии.

-

1. Для модуля первого уровня, когда у студентов сформирован репродуктивный тип активности, педагогическое содействие осуществляется как руководство . Руководящая роль преподавателя включает в себя определение целей, проектирование образовательного процесса, направленного на освоение самообразовательных компетенций, дидактический анализ и самооценку собственной деятельности.

-

2. Для модуля второго уровня, когда у студента сформирован устойчивый познавательный интерес, но требуется преодоление недостатка способностей для осуществления самообразования, педагогическое содействие характеризуется как сопровождение, осуществляемое на отдельных фазах освоения студентами самообразовательных компетенций. Сопровождение состоит в совместном со студентами определении их способностей, ценностных установок, возможностей и способов преодоления затруднений, препятствующих освоению самообразовательных компетенций.

-

3. Для модуля третьего уровня, когда проявляется субъектная позиция, творческий тип ак-

- тивности, повышенный познавательный интерес, самостоятельные рефлексивные, самопобуждае-мые, самоконтролируемые и саморегулируемые действия студентов, педагогическое содействие характеризуется как помощь и поддержка, предполагающие процесс совместного со студентом определения целей, возможностей и путей освоения самообразовательных компетенций.

Освоение модуля на содержательном и деятельностном уровне обеспечивает достижение по ставленных дидактических целей, которые являются основой для разработки многовариантного информационного, мотивационного, инструментального обеспечения. Итогом такой работы является индивидуальная программа освоения модуля как часть «Индивидуальной программы» с высокой степенью персонализации.

Кроме того, данный компонент модели раскрывает суть формируемого качества «готовность к самообразованию», идея которого состоит в выделении такого элементарного начала, с которым студенты уже могут начать работать самостоятельно. Для нашего исследования в качестве такого элементарного начала в содержании данного понятия значимым является выделение самообразовательных компетенций. В дефиниции самообразовательных компетенций считаем целесообразным подчеркнуть: самообразовательная компетенция — специфичное, идентифицируемое, определяемое и измеряемое знание, умение, навык, способность, которыми может обладать личность и которые необходимы для выполнения определенного действия в рамках исследуемой проблемы.

Для характеристики генезиса готовности студентов к самообразованию, исходя из общей характеристики понятия, сделанной М. Т. Громковой, Г. Н. Сериковым, П. И. Пид-касистым и др., в качестве показателей мы выбрали развитость эмоционально-личностных, интеллектуальных, информационных и организационно-управленческих компетенций [6; 7; 8]. Они характеризуются как методологически важные, способствующие становлению у студентов готовности к самообразованию. Исходя из функций и структуры самообразовательных компетенций, их освоение (овладение чем-нибудь, умение научиться пользоваться, распоряжаться, обрабатывать) является предпосылкой эффективного выполнения профессиональных обязанностей, повышает вероятность успешной карьеры в избранной области профессиональной деятельности, а также степень профессиональной и социальной мобильности.

Результативная сторона освоения самообразовательных компетенций описывается через результат, который фиксируется в виде приобретенных эмоционально-личностных, интеллектуальных, информационных и организационно-управленческих компетенций. Как результат они планируются, задаются и контролируются.

Процессуальная сторона освоения самообразовательных компетенций выражается в самом характере, подходе, личностном отношении студента к приобретаемому опыту самообразования; фиксируется через овладение средствами самообразовательной деятельности, которые применительно к освоению самообразовательных компетенций обозначаются нами как способы самообразования.

Таким образом, термин «освоение» может использоваться двояко: как результат и как процесс самообразовательной деятельности. Это позволяет изучать становление у студентов готовности к самообразованию как субъектную деятельность.

Реализующий компонент модели представляет деятельность преподавателей, направленную на освоение студентами самообразовательных компетенций с учетом материально-технических и человеческих ресурсов образовательного учреждения. При разработке стратегии и тактики педагогического содействия мы исходили из следующих положений:

– становление у студентов готовности к самообразованию происходит на основе их личностных способностей, и потому процесс освоения самообразовательных компетенций осуществляется посредством апелляции к личности студента, активизации процессов личностного самосознания и самоопределения;

– в основе освоения самообразовательных компетенций лежат анализ и осмысление своего самообразовательного стиля, опыта (погружение в самообразовательную деятельность).

Основная функция данного компонента — акцентуация эмоционально-личностных, интеллектуальных, информационных и организационно-управленческих компетенций через адекватные методы, формы и средства педагогического содействия в условиях технического колледжа, с одной стороны, и включение студентов в различные виды самообразовательной деятельности, связанной с освоением самообразовательных компетенций, с другой стороны.

Оценочный компонент модели заключается в выявлении результатов педагогического содействия как важнейшей составной части становления у студентов готовности к самоо- бразованию. Обратная связь, т. е. информация о состоянии системы педагогического содействия становлению у студентов готовности к самообразованию, — это постоянное выявление результативности функционирования данной системы посредством входного, текущего и итогового контроля за освоением студентами самообразовательных компетенций. Критерием эффективности является достигнутый уровень.

Корректирующий компонент модели обеспечивает изменение уровня освоения студентами самообразовательных компетенций, определяет стиль деятельности студентов и преподавателей в зависимости от достигнутого уровня готовности к самообразованию.

Характерными особенностями педагогического содействия становлению у студентов готовности к самообразованию являются:

– процесс сближения выявленной готовности и условий профессиональной деятельности преподавателя, в которых педагогическое содействие должно проявлять свою состоятельность, в результате чего происходит преобразование каждого компонента готовности студентов к самообразованию;

– дифференциация компонентов готовности студентов к самообразованию и интеграция их в общую целостную характеристику в конкретных условиях технического колледжа.

В зависимости от выявленного уровня готовности студентов к самообразованию реализация педагогического содействия соотносится с определенной стадией: руководство, сопровождение, помощь и поддержка. Это, в свою очередь, получило отражение в поэтапной реализации модели.

Целостность компонентов модели придала ей свою специфику, проявляющуюся в характерных свойствах модели: синтезируемости цели и содержания, адаптивности к условиям технического колледжа, вариативности форм педагогического содействия и инвариантности этапов становления у студентов готовности к самообразованию, модульности и инновационности содержательных средств.

Функциональный аспект модели предусматривает экстраполяцию функций модели на функции педагогического содействия этому процессу.

В процессе достижения цели все структурные компоненты модели вступают в сложное взаимодействие, приобретая новые качества и тем самым образуя функциональные компоненты педагогического содействия становлению у студентов готовности к самообразованию как системы.

Схема разработанной нами модели представлена на рисунке 1.

Рис. 1 . Структурно-функциональная модель педагогического содействия становлению у студентов готовности к самообразованию в условиях технического колледжа

Представленная модель педагогического содействия становлению у студентов готовности к самообразованию в условиях технического колледжа не является жестко регламентированной и обладает рядом достоинств:

-

- во-первых, она отличается гибкостью, открытостью, непрерывностью, целостностью и раскрывает взаимодействие субъектов, в результате которого происходит становление у студентов готовности к самообразованию. Как следствие этого, в ее рамках может быть реали-

Список литературы Модель педагогического содействия становлению у студентов готовности к самообразованию в условиях технического колледжа

- Дерябина, Л.Б. Развитие самообразовательной компетентности у студентов средних профессиональных образовательных учреждений посредством модульной технологии /Л.Б. Дерябина//Вестник ЮУрГУ. -2010. -№ 36 (212). -С. 118-129. -(Серия «Образование. Педагогические науки». Вып. 10).

- Котлярова, И.О. Инновационные системы повышения квалификации : монография/И.О. Котлярова. -Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2008. -320 с.

- Кузнецова, А.Г. Развитие методологии системного подхода в отечественной педагогике : монография/А.Г. Кузнецова. -Хабаровск: Изд-во ХК ИППК ПК, 2001. -152 с.

- Кузьмина, Н.В. Методы системного педагогического исследования /Н.В. Кузьмина. -Л.: Изд-во ЛГУ, 1980. -172 с.

- Зотов, А.С. Идеализированная модель как основа научной теории /А.С. Зотов//Вопросы повышения эффективности теоретических исследований в педагогической науке. -М.: Наука, 1976. -223 с.

- Педагогика : учеб. пособие/под ред. П.И. Пидкасистого. -М.: Высш. образование, 2007. -430 с.

- Сериков, Г. Н. Педагогика: в 2 кн. Кн. 2. Методология исследований /Г.Н. Сериков. -М.: ГИЦ «ВЛАДОС», 2006. -456 с.

- Сериков, Г.Н. Самообразование: Совершенствование подготовки студентов /Г.Н. Сериков. -Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1991. -232 с.