Модель подготовки специалистов по эксплуатации авиационной и ракетно-космической техники к действиям в непредвиденных нештатных ситуациях

Автор: Остапченко Ю.Б.

Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j

Рубрика: Образование и педагогика

Статья в выпуске: 10 (16), 2016 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена разработке модели обучения персонала с применением комплексных автоматизированных обучающих систем, позволяющих реализовывать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая различные факторы образовательного процесса: объем и сложность учебного материала, предлагаемой помощи, уровень способностей обучаемого.

Нештатная ситуация, эксплуатация техники, авиационная и ракетно-космическая техника, эксплуатирующий персонал

Короткий адрес: https://sciup.org/140267383

IDR: 140267383

Текст научной статьи Модель подготовки специалистов по эксплуатации авиационной и ракетно-космической техники к действиям в непредвиденных нештатных ситуациях

Современный воздушный транспорт играет существенную роль в обеспечении устойчивого экономического и социального развития. По данным ИКАО ВТ прямо и косвенно обеспечивает занятость 56,6 млн человек, его доля в глобальном валовом внутреннем продукте превышает 2,2

трлн долл. США, и он ежегодно осуществляет перевозку свыше 2,9 млрд пассажиров и 5,3 трлн грузов [1].

Государственная программа «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 319, является основным инструментом реализации приоритетных задач государственной транспортной политики на период до 2020 года, в том числе в сфере воздушного транспорта. В рамках данной программы реализуются подпрограмма «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание», мероприятия по двум федеральным целевым программам «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)», «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 - 2020 годы)», а также мероприятия Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте. Одной из ключевых целей программы является повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы, одной из задач - обеспечение безопасности на транспорте, а одним из основных направлений решения данной задачи является: повышение безопасности полетов (БП) и эффективности использования воздушного пространства Российской Федерации [2].

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) в своем программном документе «Глобальный аэронавигационный план на 2013 – 2028 гг.» повышение уровня безопасности полетов мировой гражданской авиации определяет как одну из важнейших стратегических целей [1].

В процессе своей эволюции теория обеспечения БП прошла три исторических этапа развития подходов к обеспечению безопасности, в результате которых были обоснованы основные факторы, влияющие на БП: технические средства, человеческий фактор, организационные мероприятия.

Чтобы обеспечить требуемый уровень БП в идеале необходимо в том числе решить задачу по исключению влияния человеческого фактора, т.е. в максимальной степени убрать человека из контура управления процессом подготовки и применения по назначению воздушных судов (ВС) и управления воздушным движением (УВД). Пока этого сделать не удастся, необходимо добиться максимально возможного уровня автоматизации процессов наземной и летной эксплуатации ВС, а также требуемого уровня обученности летного состава, эксплуатирующего персонала наземных служб, прежде всего – диспетчеров УВД, инженерно-авиационной службы, службы эксплуатации радиотехнического оборудования и авиационной электросвязи.

Государственная программа «Развитие образования» определяет «…достижение необходимого количества специалистов авиационного комплекса с уровнем профессиональной подготовки, отвечающим требованиям безопасности и устойчивости транспортной системы» как одну из приоритетных задач [2].

Ограничение влияния человека с последующим возможным исключением человека из контура управления может быть достигнуто путем создания высокоавтоматизированных систем, логическим развитием которых в будущем будет беспилотный полет. Первым шагом вывода человека из контура управления является все более широкое развитие и применение беспилотных авиационных систем.

В современных условиях задача подготовки кадров для эксплуатации высокотехнологичных автоматизированных комплексов ВТ осложняется изменениями мотивационных характеристик современного поколения молодежи. Данный аспект проблемы является актуальным не только для России, но и для всей международной авиации. Озабоченность ИКАО по этому поводу нашла свое выражение в формировании специальной программы, получившей название NGAP. Подготовка «нового поколения» кадров в области авиации является задачей международного масштаба. По данным ИКАО в ближайшие 20 лет авиакомпании увеличат свой парк новых самолетов на 25 000 ед.; к 2026 году потребуется порядка 480 000 новых техников для обслуживания этих самолетов и более 350 000 пилотов, чтобы летать на них [3]. NGAP исходит из того, что решить проблему обучения «нового поколения», которое является трудно обучаемым старыми традиционными методами, возможно с использованием современных электронных устройств, использующих передовые информационные технологии, дистанционное обучение, интерактив, виртуальную реальность, средства визуализации и т.д.

В настоящее время для подготовки пилотов, диспетчеров УВД перечисленные средства достаточно широко применяется в учебно -тренировочных средствах (УТС) (симуляторы, процедурные и комплексные тренажеры и т.д.). Для персонала же наземных служб подобного рода современные УТС не получили широкого распространения. При этом роль данных служб очень велика, т.к. от качества подготовки ВС на земле (технической (наземной) эксплуатации ВС), а также от качества и надежности радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи в значительной степени зависит безопасность полетов ВС.

Значительный положительный опыт разработки, изготовления и применения УТС на основе современных информационных технологий для персонала наземных служб накоплен в ракетно-космической отрасли (Госкорпорация «Роскосмос» - космодромы Байконур и Восточный, предприятия-разработчики и изготовители космических средств; Воздушнокосмические Силы Минобороны России - космодром Плесецк, наземный автоматизированный комплекс управления космическими аппаратами). Большое внимание подготовке персонала по эксплуатации сложных технических комплексов с применением современных УТС также уделяется в энергетике, особенно при подготовке специалистов по эксплуатации атомных электростанций.

Анализ деятельности персонала наземных служб, эксплуатирующих ВС и наземную инфраструктуру, обеспечивающую их подготовку и применение по назначению, и деятельности персонала, эксплуатирующего ракетно-космические комплексы, показывает достаточно высокую степень их сходства. Несмотря на различия в назначении, конструкции, принципах действия пилотируемых, дистанционно пилотируемых, беспилотных воздушных судов и ракетно-космической техники, можно выделить общие характерные черты процессов их эксплуатации, которые дают основание объединить их в один класс - комплексы авиационной и ракетнокосмической техники (АРКТ) [4].

Поэтому есть смысл распространения положительного опыта разработки и применения автоматизированных обучающих систем из ракетно-космической отрасли на воздушный транспорт с учетом внесения соответствующих коррективов, учитывающих особенности авиационной техники и ее эксплуатации.

Различным аспектам разработки, создания, развития АОС, а также обучения персонала с их использованием посвящено достаточно большое количество публикаций, среди которых можно выделить работы А.А. Красовского, В.А. Боднера, Р.А. Закирова – в области разработки авиационных тренажеров; Г.А. Крыжановского – в области организации воздушного движения, моделирования транспортных процессов; В.Н. Дозорцева, Н.К. Юркова, П.Д. Рабиновича – в области разработки стратегий автоматизированного обучения, моделей интеллектуальных компьютерных обучающих систем; П.П. Чабаненко, Д.А. Новикова, А.П. Орлова – в области математического моделирования процессов научения и количественной оценки результатов формирования знаний, умений, навыков и компетенций; Е.А. Куклева – в области обеспечения безопасности полетов, оценивания и управления рисками возникновения авиакатастроф и аварийных ситуаций.

В научных работах, посвященных исследованию «человеческого фактора», большое внимание уделено анализу деятельности летного состава, диспетчеров УВД, а вопросы, связанные с деятельностью эксплуатирующего персонала наземных служб, занимающегося подготовкой и техническим обслуживанием ВС, средств радиотехнического обеспечения полетов, авиационной электросвязи, аэродромного оборудования на земле, рассмотрены пока недостаточно.

Таким образом, налицо проблемная ситуация в авиационной отрасли, связанная как с дефицитом эксплуатационного персонала, так и с недостаточным уровнем его профессиональной подготовки.

Повышение степени автоматизации заставляет по-новому рассматривать проблему нештатных ситуаций (НшС) на воздушном транспорте и обучению действиям при их возникновении. Под НшС понимается ситуация, при которой состояние объекта деятельности (ВС или объект обеспечивающей наземной инфраструктуры) характеризуется любым отклонением от заданной (штатной) программы функционирования и может привести к аварийной или катастрофической ситуации. Инциденты, особые ситуации, серьезные инциденты с ВС, авиационные происшествия (аварии, катастрофы) могут рассматриваться как НшС, которые могут иметь различные последствия в зависимости от воздействующих факторов, а также обоснованностью и реализацией решений, принимаемых персоналом АРКТ по выходу из них.

Анализ показывает, что количество НшС при эксплуатации АРКТ не уменьшается. Значительная часть ущерба от этих ситуаций связана с недостаточной обоснованностью решений по выходу из них, принятых персоналом различных уровней (лицами, принимающими решения (ЛПР)).

Сложившаяся в нашей стране с учетом требований ФГОС-3 в настоящее время система профессиональной подготовки персонала в области эксплуатации АРКТ в целом предусматривает рассмотрение НшС и порядка выхода из них. Но при рассмотрении этих вопросов имеет место ряд недостатков:

-

- во многих случаях рассматриваются неисправности, технология устранения которых известна, и задача сводится только к нахождению известного решения в ЭД;

-

- основное внимание при выходе из НшС уделяется обоснованию средств защиты и их использованию в различных ситуациях;

-

- при оценке ущерба от НшС практически не учитываются потери от невыполнения целевой задачи;

-

- в большинстве случаев выход из НшС ищется по прецедентному принципу.

Однако, при эксплуатации АРКТ, как показывает опыт, непредвиденные НшС (не встречавшиеся ранее в процессе создания и эксплуатации АРКТ), отличающиеся своей уникальностью, высокой степенью опасности, высокой стоимостью и т.д., возникают значительно чаще, чем НшС, описанные в эксплуатационной документации [5].

Поэтому актуальной представляется задача подготовки эксплуатирующего персонала к действиям в непредвиденных НшС.

Современные информационные технологии в значительной степени расширяют возможности моделирования подобных ситуаций и действий в них в УТС.

Перспективной современной тенденцией создания и развития УТС на основе современных информационных технологий является концепция комплексной автоматизированной обучающей системы (КАОС) для профессиональной подготовки персонала АРКТ. Принципиально важным аспектом создания такой системы, помимо возможности представления обучаемым различной учебной информации, аттестации персонала, обеспечения повседневной информационной поддержки эксплуатационной деятельности, является интеграция в ее состав подсистемы поддержки принятия решений (в т. ч. при возникновении непредвиденных НшС), интеллектуальной обработки больших массивов структурированной и неструктурированной информации [6].

При подготовке персонала предлагается выделить уровни обученности, характеризующие не только конечный результат обучения (обобщенные показатели - количество ошибок, допущенное обучающимся при решении задачи обоснования решения по выходу из нерасчетной ситуации, а также балльная оценка, выставленная преподавателем), но и промежуточные результаты подготовки и принятия решения по выходу из НшС:

-

- количество учтенных при принятии решения факторов (в % от максимально возможного, заложенного в обучающей программе);

-

- количество возможных вариантов развития нештатной ситуации, рассматриваемое каждым обучающимся;

-

- точность (правильность) оценивания риска (вероятности возникновения аварии) каждым обучающимся по результатам анализа исходной информации;

-

- время на подготовку принятия решения и его соответствие установленным требованиям.

С использованием КАОС возможна реализация различных методов научения, основными из которых являются итеративное, трансформационное и др. При разработке модели предполагается итеративное научение с возможностью инсайта, под которым понимается скачкообразное повышение уровня обученности (снижение количества ошибок) [6].

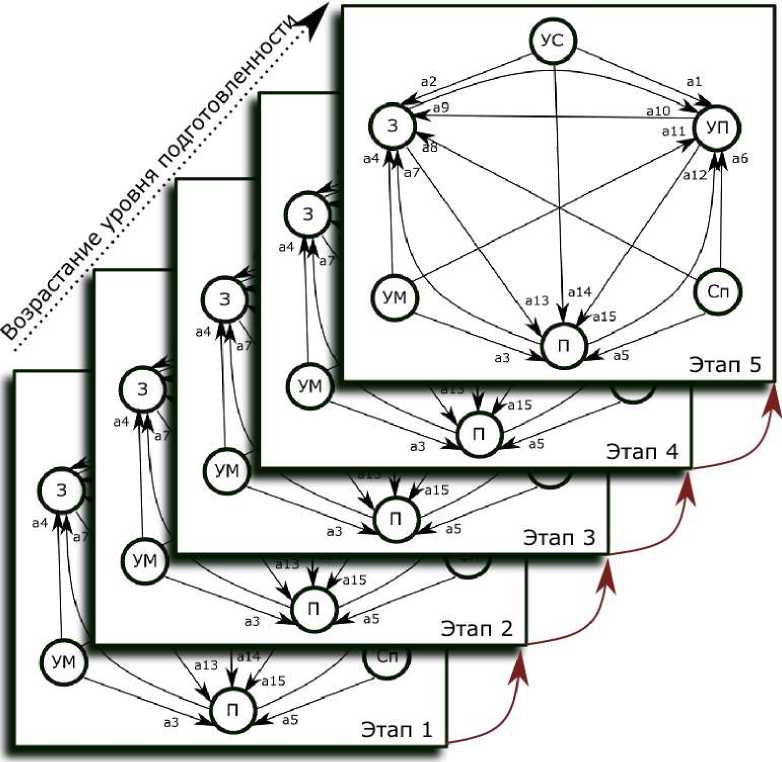

Модель обучения с применением КАОС разработана с учетом значительной дифференциации в характеристиках усвоения учебного материала и необходимости построения индивидуальных траекторий обучения для каждого обучаемого. Данная модель действует на каждом из пяти этапов обучения, а именно:

Этап 1 – получение теоретических знаний о конструкции комплекса АРКТ, принципах его действия, правилах и мерах безопасности при его эксплуатации.

Этап 2 – изучение технологии эксплуатации комплекса АРКТ, порядка выполнения типовых технологических операций и эксплуатационных процессов, проводимых с комплексом.

Этап 3 – формирование умений и навыков практического индивидуального выполнения типовых технологических операций и эксплуатационных процессов.

Этап 4 – приобретение навыков практической работы в команде в составе расчета (бригады), в т.ч. навыков руководства расчетом, включая принятие решений в при возникновении НшС, описанных в эксплуатационной документации (расчетных).

Этап 5 – приобретение компетенций по принятию обоснованных решений по выходу из нерасчетных НшС.

На рисунке 1 модель обучения с применением КАОС представлена в виде графа с поэтапным возрастанием уровня подготовленности обучаемого. Вершинами графа являются: З - количество контрольных заданий (вопросов или упражнений), которые предъявляются обучаемому в процессе подготовки на КАОС для усвоения учебного материала; УП – уровень подготовленности; П – уровень помощи, оказываемой обучаемому в процессе обучения; УМ – объем изучаемого учебного материала; УС – уровень сложности материала; Сп – уровень способностей обучаемого. Ребра графа показывают взаимосвязи и степень воздействия вершин друг на друга.

Посредством задания регулирующих параметров (корректирующих воздействий) на вершины П, УМ, УС, З (каждый в интервале [0,1]) строится индивидуальная траектория обучения для каждого этапа. Итогом должно явиться достижение обучаемым минимально допустимого уровня подготовленности УП, который позволит ему быть допущенным к следующему этапу обучения (завершению обучения).

В КАОС целесообразно учитывать иерархию лиц, принимающих решение, и их компетенции при принятии решений. Это должно найти свое отражение в базах данных, а также в модуле моделирования КАОС. Разработанные предложения позволяют методически обеспечить образовательный процесс подготовки специалистов по эксплуатации АРКТ в части компетенций по подготовке решений по выходу из НшС.

Рис.1 Графическое представление модели обучения с применением КАОС

По окончании всего курса обучения кроме решения о профессиональной пригодности (непригодности) обучаемого и его допуске (не допуске) к самостоятельной работе (подтверждении или повышении уровня квалификации) может быть также сделан вывод о перспективах наиболее предпочтительного использования специалиста, прошедшего обучение на КАОС.

Разработанная модель обучения персонала с применением КАОС, позволяет реализовать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая различные факторы образовательного процесса: объем и сложность учебного материала, предлагаемой помощи, уровень способностей обучаемого. На основе анализа основных положений итеративного и трансформационного научения могут быть разработаны предложения по методике обучения персонала АРКТ с использованием КАОС в части действий по выходу из непредвиденных нештатных ситуаций.

Список литературы Модель подготовки специалистов по эксплуатации авиационной и ракетно-космической техники к действиям в непредвиденных нештатных ситуациях

- Глобальный аэронавигационный план на 2013 - 2028 гг. Doc 9750-AN/963, издание 4, ИКАО, 2013, 128с.

- Доклад Федерального агентства воздушного транспорта о результатах и основных направлениях деятельности на 2015 - 2017 годы //dspk.cs.gkovd.ru.

- Доклад Генерального секретаря ИКАО Раймона Бенжамена - дополнение к письму ИКАО AN21/3-14/43 от 3-4 декабря 2014. http://www.icao.int/meetings/NGAP2014.

- Шаповалов Е.Н., Кудряков С.А., Остапченко Ю.Б., Экало А.В., Беляев С.А. Актуальные вопросы теории эксплуатации авиационной и ракетно-космической техники. Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ», № 6, 2015, с. 70-75.

- Остапченко Ю.Б., Кудряков С.А., Шаповалов Е.Н., Беляев С.А. Методика формирования когнитивных компетенций по выходу из нештатных ситуаций для эксплуатирующего персонала авиационной и ракетно-космической техники. Теория и практика современной науки, № 1(7), 2016. http://www.modern-j.ru

- Кудряков С.А., Книжниченко Н.В., Остапченко Ю.Б., Беляев С.А., Шаповалов Е.Н. Современная концепция комплексной автоматизированной системы профессионального обучения и сопровождения деятельности для специалистов службы эксплуатации радиотехнического оборудования и связи. Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ», № 10, 2015, с. 10-14.