Модель процесса формирования компетенций, необходимых для интеграции студентов в проектную деятельность

Автор: Гаранина Р.М.

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Дидактика высшей школы

Статья в выпуске: 5, 2024 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается проблема формирования компетенций студента, задействованного в проектной деятельности. Приводится анализ исследований зарубежных и отечественный ученых, посвященных организации проектной деятельности обучающихся. Выявлены ключевые тенденции, преимущества, вызовы и перспективы формирования и развития компетенций студента в проектной деятельности. Выделены основные требования к формированию личностно-профессиональных качеств будущих специалистов. Представлена модель формирования компетенций, отражающая требования к уровню квалификации студентов -участников проектной деятельности, набор необходимых компетенций как интегрированный результат овладения содержанием образования, коммуникативными умениями и нормами социального поведения. Модель призвана решить проблему развития способностей студентов в процессе работы над проектом. Сформулированы критерии готовности будущего специалиста применять усвоенные знания, навыки, умения и набор компетенций для решения теоретических и практических задач в профессиональной деятельности. Показаны подходы к разработке диагностического инструментария для оценки компетенций, приобретенных в процессе проектной деятельности.

Высшее образование, компетенции участника проектной деятельности, критерии и диагностика готовности к интеграции в проектную и профессиональную деятельность

Короткий адрес: https://sciup.org/148330245

IDR: 148330245 | УДК: 378.4 | DOI: 10.18137/RNU.HET.24.05.P.022

Текст научной статьи Модель процесса формирования компетенций, необходимых для интеграции студентов в проектную деятельность

пользует понятие «компетенция» как личностную характеристику [8, с. 102]. Аналогичной позиции придерживается С.А. Демченкова при описании истории возникновения и развития рассматриваемого понятия [6, с. 243].

Д. МакКлелланд, основоположник американской концепции ком- петенций, рассматривал этот термин с точки зрения социальной психологии [9, с. 2], применяя его при описании компетентностного подхода к оценке эффективности работника. Анализ их поведения, а также действий руководителей позволил выделить специфические способности, которые стали назы- вать компетенциями [4, с. 111]. По мнению Е.И. Кудрявцевой, развитие концепции компетенций определила именно статья Д. МакКлелланда [10, с. 141].

Р. Бояцис определяет компетенцию как основную характеристику человека, которая может быть мотивом, чертой, навыком, аспектом самообраза или социальной роли, объемом знаний, используемых человеком [3, с. 26].

Российские авторы определяют компетенцию как комбинацию или совокупность знаний, умений и навыков, ценностных установок, мотивационных факторов, личностных (профессионально важных) качеств (Т.Ю. Базаров, А.К. Ерофеев, Н.Н. Опарина, А.В. Хуторской, О.Л. Чуланова, А.Г. Шмелев), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов и необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним [13], наблюдаемого поведения [14, с. 62], способностей и потенциала сотрудника, необходимых как для самореализации и саморазвития, так и для достижения стратегических целей организации [11, с. 213], обеспечивающих эффективное решение задач определенного класса [1, с. 13].

Дж. Равен рассматривал данный феномен как взаимовлияние мотивации, способностей и поведения. Он выделил 39 видов компетенций: «способности принимать решения, разрешать конфликты и смягчать разногласия, побуждать других людей работать сообща ради достижения поставленной цели, слушать других людей и принимать во внимание то, что они говорят, к совместной работе ради достижения цели; персональная ответственность; стремление к субъективной оценке личностного потенциала сотрудников; готовность разрешать другим людям принимать самостоятельные решения» [12, с. 2 3] и другие.

Теоретический анализ научных работ позволяет перейти к определению компетенций, необходимых для интеграции студента в проектную деятельность, составить модель компетенций. Комплекс (или модель по А.Я. Киба-нову) компетенций – это полный набор характеристик и индикаторов поведения, необходимых для успешного выполнения сотрудни- ком его функций» [7, с. 1 ], сформированный в соответствии с видом профессиональной деятельности» [1 , с. 13]. Создание модели процесса формирования компетенций обусловлено необходимостью целостного представления всей матрицы компетенций, подлежащих освоению.

Цель разра бот ки модели формирования компетенций, необходимых для интеграции студента в проектную деятельность, – определение требований к участникам проектной деятельности в части, касающейся уровня их квалификации в соответствии с выполняемыми функциями.

Результаты исследования. Разработанная нами Модель включает комплекс компетенций, необходимых для интеграции обучающихся в проектную деятельность. Данный комплекс представляет собой результат овладения содержанием образования, коммуникативными умениями и нормами социального поведения. Он лежит в основе формирования готовности будущего специалиста применять усвоенные знания, умения, навыки; использовать обобщенные способы деятельности, способность к самоорганизации, целеполаганию, рациональному планированию, тайм-менеджменту и повышению самоэффективности для решения теоретических и практических задач в профессиональной деятельности, продуктивного выполнения профессиональных обязанностей. Модель также описывает поведение обучающихся, набор личностных качеств и ролевых функций, гарантирующих достижение поставленной цели проекта и планируемых результатов освоения образовательной программы.

Модель позволяет визуализировать выделенные нами требования к участникам проекта, обосновать наличие и степень проявления необходимых личностных качеств, оценить адекватность самооценки обучающихся, выработать единые критерии оценки результативности участников проектной деятельности, спрогнозировать возможности их участия в новых проектах. Модель динамична, может быть скорректирована в зависимости от целей, задач и прогнозируемых результатов проектной деятельности; ее можно использовать как основу, образец, с которым сравнивают фактические умения студента, проявленные им в процессе работы над проектом.

Нами были определены умения, требующиеся для работы над проектом (формулировка и обоснование концепции проекта, постановка цели, разработка плана действий, распределение функций и ресурсов, реализация проекта, подведение итогов, оценка вклада каждого участника, презентация результатов, проектного продукта, подготовка публикации в научных изданиях), индикаторов их сформированности.

Также в Модель мы включили качества индивида, позволяющие проявить организационно-управленческие способности (мыслить концептуально и стратегически, выдавать креативные идеи, инициировать и предлагать новые подходы к решению задачи и проблем); лидерские качества (способность генерировать идеи, планировать, прогнозировать, ориентироваться на результат, использовать технологии тайм-менеджмента); личностные качества (адаптивность и стрессоустойчивость, пунктуальность, внимательность, дисциплинированность, ответственность, способность к самоорганизации, стремление к личностному росту).

Полный комплекс компетенций, отхватывающий основные поведенческие индикаторы и критерии оценки участников проектной деятельности, отражающий уровень развития и проявления компетенций на практике (в проектной, учебно-профессиональной и профессиональной деятельности), по нашему мнению, включает шесть групп компетенций (см Таблицу).

МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ СТУДЕНТОВ В ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Табли ца

Комплекс компетенций студента– участника проектной деятельности

|

Группы компетенций |

Составляющие компетенций студента |

||||

|

Научно-теоретические |

Умение видеть проблему иста-вить вопросы |

Критическое иси-стемное мышление. Абстрактное илогическое мышление |

Владение теоретическими методами научного познания (анализ, синтез, моделирование) |

Высокая самомотивация испособ-ность ксамораз-витию |

Способность кобобщению ипостроению теоретического умозаключения. Оригинальность мышления |

|

Научно-исследовательские |

Информационнопоисковая активность. Развитые познавательные умения |

Владение эмпирическими методами научного познания (наблюдение, опыт, измерение) |

Способность кус-воению, интерпретации ипере-работке большого объема информации |

Способность генерировать идеи, предлагать креативные решения |

Умение формулировать гипотезу исследования, аргументировать свою точку зрения |

|

Организационноуправленческие |

Способность ксамомотивации исамоорганиза-ции |

Способность использовать инновационные подходы вреше-нии учебно-профессиональных задач |

Владение стратегией тайм-менед жмента. Умение планировать |

Лидерские качества, умение работать вкоманде |

Умение наглядно презентовать результаты ипро-дукт проекта |

|

Прикладные |

Умение проявлять гибкость иопера-тивность мысли |

Мотивированность крешению сложных проблем |

Умение соотносить стратегические итактиче-ские действия |

Владение наукометрическими инструментами |

Стремление обеспечить жизнеспособность проекта иего качественную реализацию |

|

Коммуникативные |

Умение выстраивать межличностные взаимоотношения |

Деловая этика. Общая коммуникативная культура |

Языковая грамотность. Языковая культура |

Способность находить компромиссные решения |

Рефлексивные умения. Эмпатия. Наличие эмоционального интеллекта |

|

Личностные |

Ответственность, адекватная самооценка |

Развитая мотивация кучению. Стремление кличностному росту |

Способность ксаморегуляции исамоконтролю |

Адаптивность истрессоустойчи-вость |

Стремление кпрофессиональ-ному самоопределению |

Научно- теоре тические ком пе-тенции связаны со знанием основных теоретических методов и приемов научного познания, проведения исследования, наличием нестандартного мышления. Овладение обучающимися научнотеоретическими компетенциями означает сформированность умения выявлять научную проблему, устанавливать устойчивые причинно-следственные связи между явлениями и логически обоснованные зависимости, умения творчески решать задачи, анализировать и интерпретировать ре- зультаты научно-исследовательской работы, теоретизировать накопленный научно-практический материал посредством выявления и обобщения принципов и закономерностей.

Научно- иссле дова тельские компе тен ции включают умения выделять и анализировать проблему, определять цели и задачи исследования, применять личностные возможности и способности к самостоятельной исследовательской деятельности.

Ор га ни за ци он но- управленческие ком пе тен ции связаны с уме- нием концептуально и стратегически мыслить, оптимально реализовывать управленческие решения, быть субъектом и объектом управления, способностью принимать решения, брать на себя ответственность и делегировать полномочия, проявлять целеустремленность, настойчивость и решительность в достижении результата, способность к самоорганизации, самомонито-рингу и адекватной самооценке. Организационно-управленческие компетенции наглядно проявляются в стремлении к лидерству, умении объединять вокруг себя единомышленников, во владении стратегией тайм-менеджмента, в способности к инновационному подходу в решении учебно-профессиональных, а затем и профессиональных задач.

При клад ные ком пе тен ции определяются, прежде всего, умением самостоятельно организовывать работу над проектом (или одним из его этапов), определять его содержание, планировать реализацию, контролировать качество выполняемой работы. Прикладные компетенции проявляются в умении решать учебно-профессиональные задачи различной сложности, применять рациональные методы решения проблем, владении наукометрическими инструментами, способности эффективно и результативно реализовывать проектные решения в зависимости от ролевой функции, на основе профессиональных знаний, умений и навыков.

Коммуни ка тив ные ком пе тен-ции проявляются во владении культурой речи, личной притягательности (эмпатия), способности к взаимопониманию, умении оперативно и гибко решать вопросы межличностного взаимодействия, выстраивать отношения на основе гуманизма, демократичности, самоконтроля, умении слушать и слышать, получать обратную связь. Нагляднее всего коммуникативные компетенции обнаруживаются в стремлении к конструктивному сотрудничеству и мобильности в осуществлении эффективной коммуникации при общении с различными людьми, умении быстро и адекватно воспринимать и анализировать информацию.

Личностные ком пе тен ции. Для будущего специалиста значимыми являются стремление к личностному росту, способность к саморегуляции и самоконтролю, пониманию и усвоению этических и моральных норм и ценностей, посредством которых регулируются и ограничиваются действия субъекта в сложных профессиональных ситуациях.

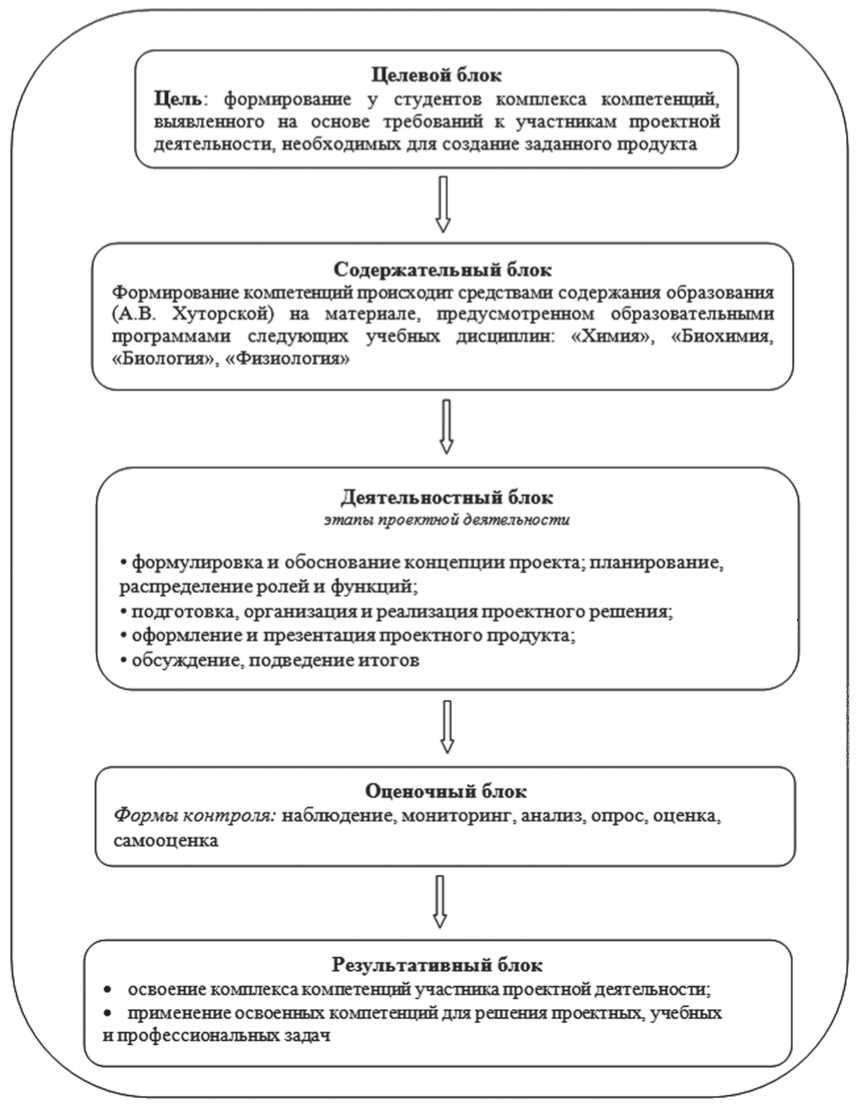

Определение содержательной основы, оптимальных методов и приемов формирования выделенного комплекса компетенций позволяет перейти к созданию Модели (см. Рисунок). Модель формирования компетенций представлена: целевым, содержательным, деятельностным, оценочным и результативным блоками.

На базе институтов клинической медицины и педиатрии СамГМУ реализуются различные варианты организации проектной деятельности: совместная работа преподавателей и студентов над составлением тематического кейса, создание информационных материалов профессиональной направленности, участие в конкурсах, форумах. Наиболее продуктивной, на наш взгляд, является дея тель-ность по со ставле нию тема ти че-ско го кей са , включающая:

-

• разработку методологии исследования;

-

• предпроектную подготовку (сбор информации, составление эскиза);

-

• определение алгоритма последовательных поисковых действий и др.);

-

• определение параметров исследования;

-

• сбор материала, анализ, литературная обработка, структурирование и оформление результатов (формирование учебного кейса);

-

• создание информационных материалов профессиональной направленности;

-

• участие в конкурсах, форумах, студенческих научных конференциях.

Остановимся подробнее на оценочном блоке Модели, объединяющем инструменты оценки знаний, умений и навыков, приобретен-ныхв процессе проектной деятельности, как компонентов выделенных нами компетенций. Используемые методы оценки позволяют выявить, насколько конкретный студент готов к активному участию в проектной и будущей профес- сиональной деятельности в условиях стремительной технологизации и цифровизации.

Процесс оценивания играет важную роль в управлении студенческим коллективом, так как позволяет выявлять наиболее активную, готовую к трансформации группу обучающихся, определять уровень сформированности личностных качеств, сильные и слабые стороны участников проекта, развивать способность работать вкоманде.

При разработке Модели мы, исходя из опыта руководства проектной деятельностью обучающихся в институтах клинической медицины и педиатрии СамГМУ, выделили несколько критериев оценки результативности участия в ней студентов, выполнения ими конкретных задач и ролевых функций. Для каждого параметра подобрано несколько способов оценки: тесты самооценки (русскоязычная версия шкалы самооценки М. Розенберга, «Оценка уровня общительности» В.Ф. Ряховского), опросы, наблюдения и др. Использовались базовые показатели для оценки исследовательской деятельности: актуальность исследования, четкость формулирования концепции, цели и задач проекта, глубина осмысления и изучения основных проблем исследования, способность генерировать идеи, применение информационно-коммуникационных и цифровых технологий, оригинальность и практическая применимость результатов.

Рассмотрим особенности использования некоторых диагностических методов для оценки результатов проектной деятельности. Самоо цен ка предполагает, что участник проектной деятельности самостоятельно оценивает свои результаты по оговоренной заранее шкале. Метод предоставляет студентам возможность осознать свои сильные и слабые стороны, продумать способы коррекции ираз-вития своих личностных качеств.

Опрос участников проектной деятельности проводился с целью по-

МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ СТУДЕНТОВ В ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Ри сунок. Мод ель фор миро ва ния ком пе тен ций, необходи мых для ин тегра ции студен тов в про ектную дея тель ность

лучения подробной информации о знаниях, умениях и навыках, необходимых для работы в проектной команде. Анкета содержала 3 вопросов, направленных на оценку компонентов компетенций выделенных нами групп. Гибкость и адаптивность метода позволяет структурировать одинаковый для всех респондентов набор вопросов, ответы на которые легко обрабатываются и анализируются, ив короткие сроки подводить общие итоги.

На блю де ние за работой и поведением участников проектной деятельности позволяет оценить их личностные качества и поведен- ческие особенности в реальных условиях. Выбор метода обусловлен возможностью объективной оценки и выявления скрытых проблем и конфликтных ситуаций, но его применение требует больших временных затрат и не исключает субъективного подхода к оценке действий студентов.

Оценка компетенций студентов в рамках Модели предполагает комплексный подход. Для получения полной информации о приращении компетенций у обучающихся мы сравнили данные результатов наблюдения, опросов и тестирования участников проектной работы по составлению тематических кейсов по учебной дисциплине «Химия». В проекте приняли участие 76 студентов 1 курса Института клинической медицины и42 студента 1 курса Института педиатрии. Сроки выполнения проекта: с ноября 2023 по февраль 2024 года. Диагностические мероприятия проводились в период с декабря 2023 по март 2024 года.

По итогам анализа ответов на вопросы анкеты выявлено, что подавляющее большинство опрошенных (96 %) считает, что участие в проектной деятельности развивает познавательный интерес, интерес к изучаемой дисциплине, оказывает положительное стимулирующее воздействие на развитие таких личностных качеств, как самостоятельность, организованность, ответственность, коммуникабельность, формирование умения планировать собственную работу, навыки командной работы, информационно-поисковую активность. Респонденты считают, что в процессе проектной деятельности у них повысился уровень учебной мотивации (87 %), они усвоили основные правила тайм-менеджмента (71 %), научились проявить лидерские качества (33 %), развили способность к самоорганизации (32%).

Выводы. Усвоение студентами выделенного нами комплекса компетенций способствует формированию профессиональной компетентности как совокупности личностных качеств и приобретенного минимального опыта в заданной сфере деятельности. Полученный обучающимися опыт формирования тематического кейса, как продукта проектной деятельности, мотивирует их к применению освоенных компетенций для решения широкого круга учебных, научноприкладных, учебно-профессиональных задач, к использованию полученных навыков в ситуации неопределенности.

Таким образом, в процессе проектной деятельности появляется уникальная возможность качественного развития научно-исследовательских, организационно-управленческих, коммуникативных, прикладных и личностных компетенций обучающихся. Получают развитие способности, связанные с психическими процессами познавательные (мышление, внимание, память, восприятие, воображение), эмоциональные (рефлексивные способности, эмоциональ- ный интеллект), волевые (навыки самомобилизации, самоконтроля, самоуправления и самореализации).

Наблюдение за участниками проектной деятельности показывает, что даже самые подготовленные к обучению в вузе первокурсники зачастую не имеют необходимых компетенций, достаточных для участия в работе над проектом. Работая в команде, общаясь, студенты приобретают новый, в том числе, исследовательский опыт, более глубокие знания по теме исследования, совершенствуют свои умения и навыки в области информационно-коммуникационных технологий. В процессе работы над проектом, общения, публичных выступлений студент имеет возможность приобрести новые компетенции, применить имеющиеся унего знания, умения, навыки и опыт. В проектной деятельности снимается противоречие между стремлением к проявлению обучающимися самостоятельности активности и логикой осуществления образовательного процесса в вузе с использованием традиционных методов.

Внедрение модели формирования компетенций студентов – участников проектной деятельности может способствовать решению актуальной задачи системы высшего образования по подготовке конкурентоспособных выпускников.

Список литературы Модель процесса формирования компетенций, необходимых для интеграции студентов в проектную деятельность

- Базаров Т.Ю., Ерофеев А.К., Шмелев А.Г. Коллективное определение понятия "компетенции": попытка извлечения смысловых тенденций из размытого экспертного знания // Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 2014. № 1. С. 87-102. EDN: RXQFTT

- Бочарова Т.А. Информационные технологии в системе формирования цифровых компетенций специалистов социальной сферы // ЦИТИСЭ. 2024. № 2 (40). С. 418-427. EDN: JLISMQ

- Бояцис Р.Е. Компетентный менеджер: модель эффективной работы. М.: HIPPO, 2008. 340 с.

- Ветошкина Т.А. Компетентностный подход как основа управления персоналом в организации // Известия Уральского государственного горного университета. 2008. № 23. С. 111-117. EDN: PYMMDX

- Гаранина Р.М. Проблемы формирования субъектной позиции студента в педагогических исследованиях // Профессиональное образование в России и за рубежом. 2018. № 4 (32). С. 104-111. EDN: YUVIUH