Модель развития социально-профессиональной мобильности лингвистов

Автор: Львов Леонид Васильевич, Залялетдинова Ирина Мансуровна

Журнал: Современная высшая школа: инновационный аспект @journal-rbiu

Рубрика: Консультации специалиста

Статья в выпуске: 4 (30), 2015 года.

Бесплатный доступ

Очевидная необходимость повышения социальной и профессиональной мобильности выпускников вуза ставит перед педагогикой высшей школой задачу усовершенствования образовательного процесса. Опираясь на теоретические аспекты моделирования в педагогике и совокупность целостного, компетентностного и лингводидактического подходов разработана модель развития социально-профессиональной мобильности лингвистов, которая включает в себя взаимосвязанные блоки: целевой, содержательный, процессуально-деятельностный и результативно-коррекционный. Наполнение целевого блока обеспечивает социальный заказ как интеграция государственных, общественных и личностных потребностей в отношении уровня подготовки выпускника. Содержательный блок включает в себя компоненты социально-профессиональной мобильности лингвистов, системы общекультурных и общепрофессиональных компетенций, формируемых в рамках блочно-модульного обучения. В процессуально-деятельностном блоке выделены этапы (когнитивно-репродуктивный, деятельностно-продуктивный, личностно-креативный) и соответствующие им типы обучения. Результативно-коррекционный блок характеризуется уровнями развития социально-профессиональной мобильности лингвистов, системой критериев и показателей по каждому ее компоненту.

Социально-профессиональная мобильность, педагогическая модель развития социально-профессиональной мобильности лингвистов, целевой блок, содержательный блок, процессуально-деятельностный блок, результативно-коррекционный блок

Короткий адрес: https://sciup.org/14240014

IDR: 14240014 | УДК: 378 | DOI: 10.7442/2071-9620-2015-4-59-70

Текст научной статьи Модель развития социально-профессиональной мобильности лингвистов

Модель развития социально-профессиональной мобильности лингвистов

Л.В. Львов, И.М. Залялетдинова

Необходимость совершенствования высшего образования продиктована такими нормативно-правовыми документами, как «Концепция развития образования РФ до 2020 года», «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» и «Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы», в которых обозначена потребность в обеспечении социальной и профессиональной мобильности выпускников.

На предыдущем этапе исследования мы условились понимать под социально-профессиональной мобильностью готовность и способность к смене производственных заданий, места работы, специальности и социальной роли под влиянием внешних факторов, что возможно лишь при определенном уровне сформи-рованности профессиональной компетентности. Исходя из этого, мы приходим к выводу, что социально-профессиональная мобильность лингвиста предполагает высокий уровень языковой компетентности. В состав социально-профессиональной мобильности лингвистов включены когнитивный, коммуникативно-деятельностный и адаптивно-рефлексивный компоненты [10].

Основываясь на сущности, компонентном составе социально-профессиональной мобильности лингвистов, а также на использовании совокупности целостного, компетентностного и лингводидактического подходов, перейдем к моделированию педагогического процесса ее развития как этапу педагогического проектирования. Заметим, что проектирование нами понимается как способ преобразования концепции для получения воспроизводимого в дальнейшем педагогического результата путем моделирования, конструирования и технологизации.

В первую очередь обратимся к сущности понятия «модель». Согласно определения В.А. Штоффа, «моделью называется мысленно представляемая или материально реализованная система, которая, отображая или воспроизводя объект исследования, способна замещать его так, что ее изучение дает новую информацию об объекте» [26, с. 19].

Для нашего исследования важными являются необходимые и достаточные условия существования модели, разработанные В.А. Штоффом [25, с. 87]:

-

1) условие отражения и уточнения аналогии: между моделью и оригиналом существует отношение сходства, форма которого явно выражена и точно зафиксирована;

-

2) условие репрезентации: модель в процессе научного познания является заместителем изучаемого объекта;

-

3) условие экстраполяции: изучение модели позволяет получить информацию (сведения) об оригинале.

Процесс создания модели называется моделированием. Данный метод широко используется в педагогических исследованиях. Рассмотрим этапы процесса создания педагогической модели.

Нам наиболее импонирует точка зрения А.И. Богатырева, И.М. Устиновой, выделяющих основные, по их мнению, этапы педагогического моделирования [5]:

-

1) вхождение в процесс и выбор методологических оснований для моделирования, качественное описание предмета исследования;

-

2) постановка задач моделирования;

-

3) конструирование модели с уточнением зависимости между основными элементами исследуемого объекта, определением параметров объекта и критериев оценки изменений этих параметров, выбор методик измерения;

-

4) исследование валидности модели в решении поставленных задач;

-

5) применение модели в педагогическом эксперименте;

-

6) содержательная интерпретация результатов моделирования.

В качестве методологических оснований моделирования мы рассматриваем совокупность целостного, компетентностно-го и лингводидактического подходов.

Целостный подход (А.Я. Найн [18], С.Л. Рубинштейн [21], С.Ю. Степанов и И.Н. Семёнов [22], Л.А. Степашко [23] и др.) позволил представить процесс развития социально-профессиональной мобильности лингвистов как многокомпонентный процесс, характеризующийся наличием целостности. Выбор целостного подхода в качестве общенаучного подхода продиктован тем фактом, что в процессе высшего образования развивается вся психическая система личности, представляющая собой целостное образование. При этом мы разделяем мнение А.Я. Найна, который понимает под целостностью «внутреннее единство объекта, обладающее сложной внутренней структурой» [18, с. 11], т.е. целостность предстает свойством многокомпонентного объекта. Целостность проявляется (по А.Я. Найну) «в единстве состава (элементов, из которых состоит объект), структуры (связей между ними) и функций (роль каждого элемента в данной системе» [18, с. 6]. Применительно к предмету нашего исследования целостный подход проявляется в целостности совокупности подходов исследования, целостности разрабатываемой модели развития социально-профессиональной мобильности лингвистов (как взаимосвязи структурных блоков, выполняющих взаимообусловленные функции).

С точки зрения компетентностного подхода (В.И. Байденко [2], Э.Ф. Зеер, А.М. Павлова, Э.Э. Сыманюк [11], Л.В. Львов [15] и др.) результатом образования является не «информированность обучаемого» [11, с. 51], а способность применить полученные знания, умения и навыки на практике. Применение компетентностного подхода в качестве конкретно-научного подхода к проектированию модели позволяет выявить необходимые компетенции, развитие которых приведет к повышению уровня профессиональной компетентности и, следовательно, к развитию социально-профессиональной мобильности лингвистов.

Особо важным нам представляется обоснование механизма усвоения иностранного языка в учебных условиях, а в разработанной нами модели – механизма овладения компетенциями, связанными с иностранным языком через ракурс лингводидактического подхода (Г.И. Богин [6], Н.Д. Гальскова и Н.И. Гез [9], Л.Ф. Миньяр-Белоручев [17] и др.).

Обобщение изложенных точек зрения и проекция их на предмет исследования дает нам дальнейшее понимание под моделью развития социально-профессиональной мобильности лингвистов – условное изображение реальной педагогической системы, позволяющей достичь образовательных целей. Модель развития социально-профессиональной мобильности лингвистов относится к структурно-функциональным моделям. При этом в структуру мы включили следующие взаимосвязанные блоки: целевой, содержательный, процессуальнодеятельностный и результативно-коррекционный.

Концептуально наполнение блоков можно выразить следующим образом. Целевой блок устанавливает цель модели, которая заключается в развитии социально-профессиональной мобильности лингвистов. Функция целевого блока состоит в установлении направления и прогнозируемых уровней развития социально-профессиональной мобильности лингвистов, который должен отвечать требованиям подготовки бакалавров по направлению 45.03.02 Лингвистика [19].

Содержательный блок раскрывает сущность и содержание когнитивного, коммуникативно-деятельностного и адаптивно-рефлексивного блоков, входящих в интегративную структуру социально-профессиональной мобильности лингвистов. Функция данного компонента – отбор содержания образования в виде системы компетенций, являющихся составными элементами языковой компетентности, высокий уровень которой обеспечивает социально-профессиональную мобильность лингвистов. Целевой

Модель развития социально-профессиональной мобильности лингвистов

блок будет влиять на содержательный блок, диктуя наполнение содержательного блока в соответствии с целями обучения и требованиями ФГОС ВО, что объясняет связь целевого и содержательного блоков.

Процессуально-деятельностный блок способствует поэтапному развитию социально-профессиональной мобильности лингвистов в зависимости от доминирующего вида обучения (когнитивно-ориентированного, личностно-деятельностного или личностно-профессионального). В блоке организуется взаимодействие пе дагога и обучающихся, а также обучающихся между собой в процессе усвоения компетентностного содержания обучения.

Результативно-коррекционный блок определяет уровень развития социально-профессиональной мобильности в соответствии с поставленной целью, обеспечивает контроль на каждом этапе обучения, разрабатывает рекомендации для коррекции и/или перехода к следующему этапу.

Содержание и функции перечисленных блоков разработанной модели представлены в таблице 1.

Л.В. Львов, И.М. Залялетдинова

Таблица 1. Содержание и функции блоков модели развития социально-профессиональной мобильности лингвистов

|

Блок модели |

Содержание блока |

Функция (-и) блока |

|

Целевой |

социальный заказ как интеграция государственных, общественных и личностных потребностей по отношению к уровню подготовки выпускника |

установление направления и прогнозируемых уровней пролонгированного развития социальнопрофессиональной мобильности лингвистов |

|

Содержательный |

компоненты социально-профессиональной мобильности; система общекультурных и общепрофессиональных компетенций, формируемых в рамках блочно-модульного обучения |

отбор содержания образования в виде системы общекультурных и общепрофессиональных компетенций заданного уровня |

|

Процессуальнодеятельностный |

методы, формы и средства развития социально-профессиональной мобильности |

развитие социально-профессио нальной мобильности лингвистов через функции: мотивации, обучения, воспитания |

|

Результативнокоррекционный |

уровни развития социальнопрофессиональной мобильности; система критериев и показателей по каждому компоненту социально-профессиональной мобильности лингвистов |

определение уровня развития социально-профессиональной мобильности; контроль на каждом этапе обучения; разработка рекомендации для коррекции и/или перехода к следующему этапу |

Рассмотрим блоки структурно-функциональной модели подробнее, применительно к предмету исследования.

Целевой блок. Определение цели педагогической модели на современном

этапе не может ограничиться только анализом нормативных документов об образовании, необходимо, чтобы цели соответствовали требованиям диагностичности (В.И. Андреев [1], В.И. Байденко [2],

В.П. Беспалько [4], А.А. Вербицкий [8] и др.). Соблюдение этого требования возможно лишь при условии четкого описания формируемого свойства, способа определения и измерения диагностируемого свойства и шкалы оценки качества сформированного свойства. Реализация принципа диагностичной направленности целеполагания заключается в определении и формулировании таких целей, которые предполагают объективный контроль степени достижения поставленной цели.

На наш взгляд, уместно учесть еще и пролонгацию цели. Цель должна охватывать не только этап вузовского образования, но и выходить за его пределы. Поскольку социально-профессиональная мобильность лингвистов включает в себя, по названию и по сути, социальный и профессиональный аспекты, мы полагаем, что на этапе вузовского образования не представляется возможным в полной мере развить социально-профессиональную мобильность в полном объеме. Это связано с тем, что социальный аспект предполагает наличие определенного социального статуса работника, а это не представляется возможным на этапе высшего образования.

Социальный заказ призван гармонизировать государственные, общественные и личностные потребности в отношении уровня подготовки выпускника. Реализация социального заказа возможна благодаря целостной образовательной среде вуза, которая предполагает такую организацию образовательного пространства студентов, которая отвечала бы их личностным и профессиональным потребностям и интересам.

Методической, информационной и нормативной основой модели является федеральный государственный образовательный стандарт, который содержит нормы и требования к качеству образовательного процесса и подготовленности обучающихся, сложившиеся в конкретном образовательном учреждении, в том числе, нормы и требования, носящие опережающий, перспективный характер.

Целью педагогической модели является развитие социально-профессиональной мобильности будущих лингвистов, которое перетекает в перспективную цель – повышение качества профессиональной подготовки будущих лингвистов. Основной задачей подготовки будущих лингвистов является достижение студентами более высокого уровня языковой компетентности, что приведет к повышению социально-профессиональной мобильности.

Раскрывая содержательный блок модели, приведем наше определение социально-профессиональной мобильности: социально-профессиональная мобильность – это готовность и способность к смене производственных заданий, места работы, специальности и социальной роли под влиянием внешних факторов, что возможно лишь при определенном уровне сформированности профессиональной компетентности. Следовательно, социально-профессиональная мобильность лингвиста предполагает высокий уровень языковой компетентности.

За достижение готовности и способности к изменениям в профессиональной и социальной сферах отвечают формирование и развитие общекультурных и общепрофессиональных (макропро-фессиональных) компетенций. Именно владение общепрофессиональными компетенциями позволит вести профессиональную деятельность в рамках смежных «родственных» специальностей (со сходным характером профессиональной деятельности). Возможность выбора специальности, по которой человек сможет работать, предопределит альтернативные пути построения профессиональной деятельности (карьеры) и его перемещения в социальной иерархии, то есть сделает его социально и профессионально мобильным.

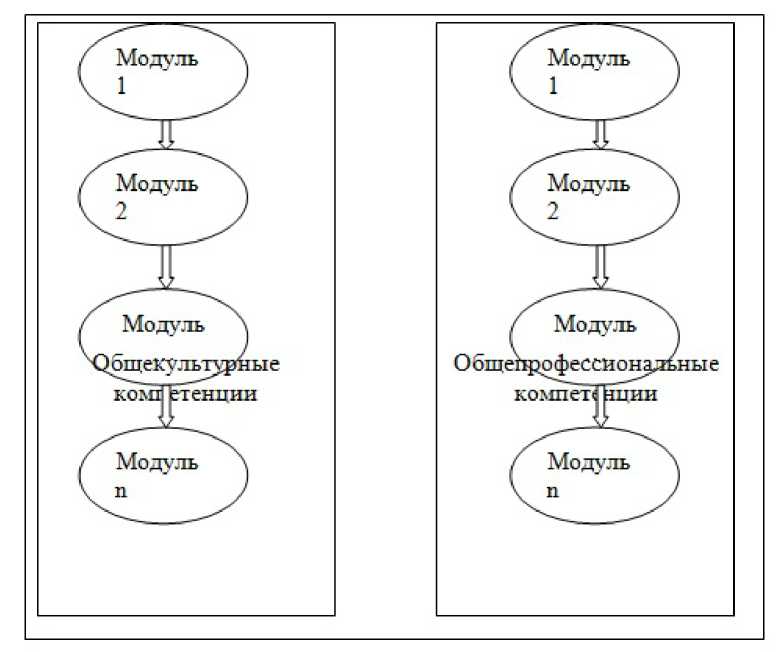

Представим содержательный блок модели развития социально-профессиональной мобильности в виде схемы (рис. 1).

Как видно из схемы, содержательный блок представлен структурированным по

Модель развития социально-профессиональной мобильности лингвистов

модулям содержанием профессионального образования, обеспечивающим формирование общекультурных и общепрофессиональных компетенций. Отражая содержание обучения, содержательный блок связан с целевым, процессуальнодеятельностным, результативно-кор рекционным блоками. Содержание образования осваивается постепенно, в процессе обучения при совместной деятельности студента и преподавателя, чем определяется связь содержательного блока с процессуально-деятельностным блоком.

Рис. 1. Содержательный блок модели развития социально-профессиональной мобильности лингвистов

Л.В. Львов, И.М. Залялетдинова

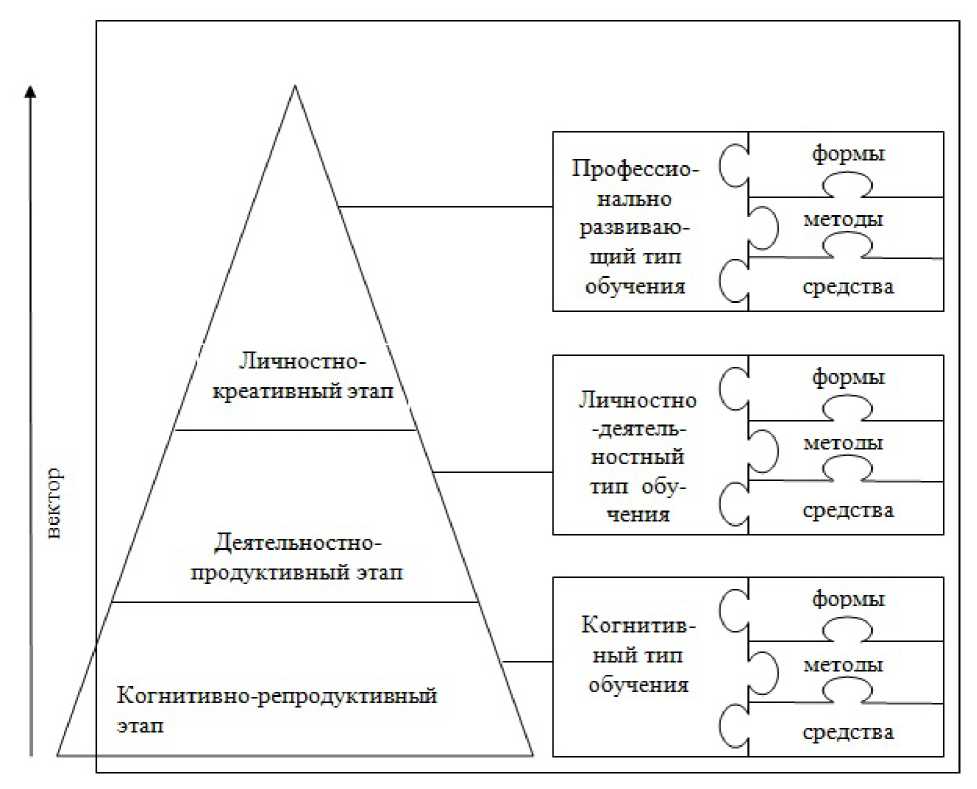

Процессуально-деятельностный блок. Опираясь на определение Г.М. Коджа-спировой и А.Ю. Коджаспирова [12], под педагогической системой мы подразумеваем совокупность взаимосвязанных средств, методов и процессов, необходимых для создания организованного, целенаправленного педагогического влияния на формирование личности, обладающей заданными качествами - социально-профессиональной мобильностью. Основываясь на определении процесса [20, с. 627], с учетом образовательной специфики мы определяем процесс как последовательную смену состояний педагогической системы. В нашем случае педагогический процесс развития социально-профессиональной мобильности характеризуется этапностью: наличием когнитивно-репродуктивного, деятельностно-продуктивного, личностно-креативного этапов.

Поскольку, развивая социально-профессиональную мобильность лингвистов, мы делаем упор на развитие языковой компетентности, то выделенные этапы коррелируют с уровнем оперирования иностранным языком.

Рассмотрим содержание деятельности субъектов образовательного процесса на каждом из этапов более подробно. На когнитивно-репродуктивном этапе студенты, хотя и владея иностранным языком на определенном уровне, в основном получают и углубляют знания о языке, а используют его чаще всего лишь репродуктивно, действуя по изученным моделям или образцам. В рамках соответствия принципам политики языкового образования, определенными Советом Европы, схема повышения уровня владения иностранным языком у будущих лингвистов в вузе при четырехлетнем обучении может выглядеть следующим образом: первый год обучения - уровень В1, второй год обучения – уровень В2, третий год обучения – уровень С1, четвертый год обучения – уровень С2. Следовательно, на данном уровне проис -ходит усвоение на уровне В1.

На деятельностно-продуктивном этапе студенты уже применяют иностранный язык в своей учебной деятельности в нестандартных и нетиповых ситуациях, что обычно подразумевает также поиск новой (дополнительной) необходимой информации (знаний). В результате у студентов появляется личный, неповторимый продукт речемыслительной деятельности на уровне В2.

Каждый предыдущий этап является фундаментом для последующего. Только при успешном прохождении вышеперечисленных стадий возможен переход на личностно-креативный этап. Данный этап подразумевает высший уровень продуктивной деятельности, когда, действуя в знакомой сфере деятельности, но решая нестандартные задачи, при помощи иностранного языка студенты создают помимо принципиально новых, оригинальных и уникальных продуктов, еще и способы, и алгоритмы действий на уровне С1-С2.

Название этапа продиктовано толкованием термина «творчество» («креативность») в психологии [7, с. 484-485]. Поскольку креативность невозможно рассматривать в отрыве от личности, благодаря которой и возможно создание новых продуктов, мы считаем оправданным говорить не просто о креативном, а о личностно-креативном этапе.

Представим процессуально-деятельностный блок модели развития социально-профессиональной мобильности лингвистов в виде схемы (рис. 2).

Переход на каждый новый этап подразумевает смену типа обучения, а с ним и смену применяемых форм, средств и методов обучения. При этом мы придерживаемся мнения (Л.В. Львов), что все типы обучения реализуются одновременно, а на каждом этапе можно говорить лишь о доминирующем типе обучения [14, с. 301].

В процессуально-деятельностном блоке организуется педагогическое общение между преподавателем и студентами, которое реализуется через функции мотивации, обучения, воспитания.

Функция мотивации подразумевает создание у студентов потребности развития социально-профессиональной мобильности. Процесс развития социально-профессиональной мобильности будущих лингвистов приобретает оптимальный характер, когда студенты имеют положительную мотивацию иноязычной деятельности. Развитие данной мобильности предполагает активную деятельность студента по осмыслению и перестройке собственных ценностей при переходе «от учения к труду, обусловленном противоречиями между содержанием, формами и условиями познавательной и осваиваемой профессиональной деятельности» (Н.А. Бакшаева и А.А. Вербицкий [3, с. 4]) и изменению на этой основе мотивов (А.Н. Леонтьев [13]), вызванному потребностями в самоактуализации (А.Г. Маслоу [16]). Необходимо воздействовать на интеллектуальную и эмоциональную сферы личности, показывать студентам связь между собственными усилиями, направленными на развитие социальнопрофессиональной мобильности, с одной стороны, и эффективностью этого процесса и профессиональной успешностью в целом, с другой.

Обучение является необходимым условием усвоения общекультурных и общепрофессиональных компетенций, обеспечивающих в результате социально-профессиональную мобильность.

Модель развития социально-профессиональной мобильности лингвистов

Л.В. Львов, И.М. Залялетдинова

Рис. 2. Процессуально-деятельностный блок модели развития социально-профессиональной мобильности лингвистов

Воспитание подразумевает формирование и развитие личностных и профессионально важных качеств.

С учетом изложенных положений уточним центральное понятие нашей работы. Модель развития социальнопрофессиональной мобильности лингвистов – условное изображение реальной, социальной, сложной, открытой, динамической педагогической системы, позволяющей достичь образовательных целей – требуемого уровня сформиро-ванности профессиональной компетентности в процессе когнитивно-репродуктивного, деятельностно-продуктивного, личностно-креативного этапов.

Результативно-коррекционный блок определяет уровень фактического усвоения содержания образования (связь с содержательным блоком) в соответствии с поставленной целью (связь с целевым блоком), обеспечивает контроль на каж- дом этапе обучения (связь с процессуально-деятельностным блоком), выявляет несформированные и неразвитые (или недостаточно развитые) компетенции, в случае необходимости разрабатывает рекомендации для коррекции.

Результативно-коррекционный блок содержит критерии и показатели уровня сформированности/развития общекультурных и общепрофессиональных компетенций, которые в итоге определяют уровень развития социально-профессиональной мобильности лингвистов. Представим их в табличном виде (таблица 2).

При этом под критерием мы понимаем «признак, на основании которого производится оценка, определение, классификация чего-нибудь» [24], а под показателем – «количественную и качественную характеристику сформированности свойства, признака изучаемого объекта, т.е. меру сформированности критерия» [15].

Таблица 2. Компоненты, критерии и показатели развития социально-профессиональной мобильности

|

Компоненты социальнопрофессиональной мобильности |

Критерии развития социально-профессиональной мобильности |

Показатели развития социально-профессиональной мобильности |

|

когнитивный |

когнитивный – Кр1 |

П1_Пп |

|

коммуникативно-деятельностный |

коммуникативно-кеятель- ностный – Кр2 |

П1…Пn |

|

адаптивно-рефлексивный |

адаптивно-рефлексивный – Кр3 |

П1…Пn |

Очевидно, что результатом реализации модели является уровень развития социально-профессиональной мобильности, который может быть определен как низкий, средний и высокий.

Мы полагаем, что разработанная структурно-функциональная модель обладает потенциалом для развития социально-профессиональной мобильности лингвистов. Очевидно, что ее эффективная реализация возможна в комплексе специально обоснованных мер - педагогических условий.

Таким образом, на основании вышеизложенного, мы приходим к следующим выводам.

-

1. Под моделью развития социальнопрофессиональной мобильности лингвистов подразумевается условное изображение реальной, социальной, сложной, открытой, динамической педагогической системы, позволяющей достичь образовательных целей – требуемого уровня сформированности профессиональной компетентности в процессе когнитивнорепродуктивного, деятельностно-продуктивного, личностно-креативного этапов.

-

2. Модель развития социально-профессиональной мобильности лингвистов включает в себя следующие взаимосвязанные блоки: целевой, содержательный, процессуально-деятельностный и результативно-коррекционный.

-

3. Целевой блок включает в себя социальный заказ как интеграцию государственных, общественных и личностных потребностей по отношению к пролонги-

- рованному уровню подготовки выпускника. Функцией блока является установление направления и прогнозируемых уровней развития социально-профессиональной мобильности лингвистов.

-

4. Содержательный блок состоит из компонентов социально-профессиональной мобильности лингвистов, системы общекультурных и общепрофессиональных компетенций, формируемых в рамках блочно-модульного обучения. Содержательный блок выполняет функцию отбора содержания образования в виде системы компетенций.

-

5. Процессуально-деятельностный блок вбирает в себя методы, формы и средства развития социально-профессиональной мобильности. Функция блока - развитие социально-профессиональной мобильности лингвистов посредством мотивации, обучения, воспитания. Особенностью процессуально-деятельностного блока является выделение когнитивно-репродуктивного, деятельностно-продуктивного, личностно-креативного этапов и соответствующих им типов обучения.

-

6. Результативно-коррекционный блок представлен уровнями развития социально-профессиональной мобильности, системой критериев и показателей по каждому компоненту социально-профессиональной мобильности лингвистов. Функцией блока являются определение уровня развития социально-профессиональной мобильности, контроль на каждом этапе обучения, разработка рекомен-

Модель развития социально-профессиональной мобильности лингвистов

Л.В. Львов, И.М. Залялетдинова

-

7. Разработанная структурно-функциональная модель обладает потенциалом для развития социально-профессиональной мобильности лингвистов, однако для ее эффективной реализации необходимо исследовать комплекс педагогических условий.

даций для коррекции и/или перехода к следующему этапу.

Список литературы Модель развития социально-профессиональной мобильности лингвистов

- Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития: инновационный курс: учеб. пособие для студ. высш. пед. учебн. заведений. -Казань, 1998.

- Байденко В.И. Компетенции в профессиональном образовании (к освоению компетентностного подхода). 2004. № 11. С. 3-13.

- Бакшаева Н.А., Вербицкий А.А. Психология мотивации студентов: учеб. пособие. -М.: Университетская книга, 2006.

- Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. -М.: НПО МО России, 1995.

- Богатырев А.И. Теоретические основы педагогического моделирования (сущность и эффективность)//: www.rusnauka.com

- Богин Г.И. Современная лингводидактика: учеб. пособие. -Калинин: Изд-во КГУ, 1980.

- Большой психологический словарь/под ред. Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко. -СПб.; М.: Прайм-ЕВРОЗНАК: ОЛМА-ПРЕСС, 2009.

- Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход: метод. пособие. -М.: Высш. шк., 1991.

- Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика и методика: учебное пособие. -М.: Издат. центр «Академия», 2012.

- Залялетдинова И.М. Социально-профессиональная мобильность и вторичная языковая личность лингвиста//Современная высшая школа: инновационный аспект. № 3. 2015. С. 128-137.

- Зеер Э.Ф., Павлова А.М., Сыманюк Э.Э. Модернизация профессионального образования: компетентностный подход: учеб. пособие.-М.: Моск. психолого-соц. ин-т, 2005.

- Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь: для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений//: www. slovo.yaxy.ru/87.html.

- Леонтьев А.Н. Психология общения. -М.: Смысл, 2008.

- Львов Л.В. Проектирование системы профессиональной подготовки на полипарадигмальной основе: монография. -М.: Изд-во СГУ, 2013.

- Львов Л.В. Технология формирования учебно-профессиональной компетентности (концепт): монография. -Челябинск: ЧГАУ; ЮУНОЦ РАО, 2007.

- Маслоу А.Г. Мотивация и личность. Motivation & Personality/пер. с англ. А. Татлыбаева. -М.: Евразия, 2001.

- Миньяр-Белоручев Л.Ф. Методика обучения французскому языку: учеб. пособие. -М.: Просвещение, 1990.

- Найн А.Я. Терминологические основания целостного подхода в педагогической науке и образованию//Целостный подход в профессиональной подготовке выпускников вуза/Монография: Отв. ред. А.Я. Найн. -Челябинск: Изд-во Урал. гос. ун-та физ. культ., 2015.

- Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата): приказ Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2014 г. № 940 // Гарант // [Электронный ресурс]: base. garant.ru.

- Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 100 000 слов и фразеологических выражений. -М.: АСТ, Мир и образование, 2014.

- Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. -СПб.: Питер Ком, 1998.

- Степанов С.Ю., Семёнов И.Н. Психология рефлексии: проблемы и исследования//Хрестоматия по психологии творчества. -М.: Феникс, 1999.

- Степашко Л.А. Целостность как приоритетная категория педагогической науки//Материалы юбилейной науч.-метод. конф. Хабар. гос. пед. ун-т, 2003. -С. 109-114.

- Толковый словарь русского языка/под редакцией проф. Д.Н. Ушакова.//: www. ushakovdictionary.ru

- Штофф В.А. Введение в методологию научного познания. -Л.: ЛГУ, 1977.

- Штофф В.А. Моделирование и философия. -М.: Наука, 1966.

- Andreev V.I. Pedagogics of creative self-development: an innovative course: manual for students of higher pedagogical institutions. -Kazan, 1998.

- Bajdenko V.I. Competence in professional education (to the development of competence-based approach). 2004. № 11. P. 3-13.

- Bakshaeva N.A., Verbickij A.A. Psychology of students’ motivation: manual. -М.: Universitetskaja kniga, 2006.

- Bespal’ko V.P. Pedagogics and progressive technologies of teaching. -М.: NPO MO Rossii, 1995.

- Bogatyrev A.I. Theoretical foundations of teaching modeling (entity and performance)//: www.rusnauka.com

- Bogin G.I. Modern linguodidactics: manual. -Kalinin: Publisher of KGU, 1980.

- Large psychological dictionary/ed. B.G. Meshherjakova, V.P. Zinchenko. -SPb.; М.: Prajm-EVROZNAK: OLMA-PRESS, 2009.

- Verbickij A.A. Active learning in higher school: the contextual approach: manual. -М.: Vyssh.shk., 1991.

- Galskova N.D., Gez N.I. Theory of foreign language teaching: Didactics and methodology: textbook. A manual for students of linguistic universities and faculties of foreing languages of higher pedagogical institutions. 2nd ed., rev. Мoscow: Academia, 2012.

- Zalyaletdinova I.M. Social and professional mobility and secondary linguistic personality of a linguist//Contemporary Higher Education: Innovative Aspects. №3. 2015. P. 128-137.

- Zeer Je.F., Pavlova A.M., Symanjuk Je.Je. Modernization of vocational education: competence approach: manual. -М.: Moscow psychological-social institut, 2005.

- Kodzhaspirova G.M., Kodzhaspirov A.Ju. Pedagogical dictionary: for students of higher and vocational pedagogical institutions//: www.slovo.yaxy.ru.

- Leontev A.N. Communication psychology. М.: Smysl, 2008.

- Lvov L.V. System design training on the basis of polyparadigm basis: monograph. -М.: Publisher of SGU, 2013.

- Lvov L.V. Technology of formation of educational-professional competence (concept): monograph. -Cheljabinsk: ChGAU; JuUNOC RAO, 2007.

- Maslow A.H. Motivacija i lichnost. Motivation & Personality/translated from English. А. Tatlybaeva. -М.: Evrazija, 2001.

- Minjar-Beloruchev L.F. Methods of teaching French language: manual for students of pedagogical institutes. -М.: Prosveshhenie, 1990.

- Najn A.Ja. Terminology the Foundation of a holistic approach in pedagogical science and education//Holistic approach in professional training of graduates/Monograph: ed. A.Ja. Najn. -Cheljabinsk: Publisher of Ural state university of physical culture, 2015.

- Approval of Federal state educational standard of higher education in the field of training 45.03.02 Linguistics (bachelor level): the order of the Ministry of education and science of the Russian Federation from 7 August 2014 № 940 // Garant // [electronic resource]: base. garant.ru/70734844/.[in Russian]

- Ozhegov S.I., Shvedova N.Ju. Explanatory dictionary of Russian language: 100 000 words and phraseological expressions. -М.: AST, Mir i obrazovanie, 2014.

- Rubinshtejn S.L. Fundamentals of General psychology. -SPb.: Piter Kom, 1998.

- Stepanov S.Ju., Semjonov I.N. Psychology of reflection: issues and research//The readings on the psychology of creativity. -М.: Feniks, 1999.

- Stepashko L.A. Integrity as a priority category of pedagogical science//proceedings of the jubilee scientific and methodologhical conference of Habarovsk state pedagogical university, 2003. -Р. 109-114.

- Explanatory dictionary of Russian language/ed. prof. D.N. Ushakov//: www.ushakovdictionary.ru.

- Shtoff V.A. Introduction to the methodology of scientific cognition. -L.: Publisher of LGU, 1977.

- Shtoff V.A. Modeling and philosophy. -М.: Nauka, 1966.