Модель справедливости в мировосприятии женского я через морфологию народного творчества

Автор: Миничкин П.Д.

Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary

Рубрика: Философия

Статья в выпуске: 2 (66), 2024 года.

Бесплатный доступ

Введение. Поиск себя и меры измерения постигаются через сравнение общественно допустимого и морально одобряемого образца. Закрепление образца или его уничтожение прослеживается в морали представляемого, подкрепляемого своим опытом в самопереживании к герою произведения и дальнейшем перенесении в формы визуального изображения. Результаты исследования. Для оценки разностороннего внутреннего содержания одного подхода слишком мало, поэтому нами используется поступательная вариация оценок и суждения. Нам интересен подход, связанный с восприятием и перенятием формы с последующим изменением в зависимости от прочтения. В парадигме оценки справедливости во времени и пребывания в рамках норм прошлого, настоящего и будущего форма познания постоянно индивидуальна. Обществом закладывается фундамент, но процесс созерцания и акт выбора - сугубо личная ответственность женского с последующей формой отказа от ранней формы общественных норм. Нами рассматривается вопрос вне категорического суждения времени, которое вневременное и постоянное, о продуцировании в женском начале общественной парадигмы и вычленении отличной от общества парадигмы следования новому. Закостенелость форм общественной парадигмы породила не только борьбу за равенство женщин, но и сверхрадикализм с примыканием к радикальным группам, с последующим отказом женщин от женской доли, женского Я. Обсуждение и заключение. Модель мировосприятия женского Я сквозь призму справедливости представляется нам включающей такие компоненты, как поиск себя, встраивание в систему общественных отношений, понимание семейной основы и т. д. Проблема сублимации образов и сопоставления с жизнью нивелирует исторические представления о мире. Образы обрядов и их последующая эволюция в творческом начале не выставляют идею о доминировании добра как такового. Выход из системы ложного окружающего и доброго сказочного, поэтического приводит к уходу из общества творческого абсолютного, заменяя его творческим компромиссным.

Морфология сказки, миф, космо-психо-логос, культура, общество

Короткий адрес: https://sciup.org/147243589

IDR: 147243589 | УДК: 398.2:130 | DOI: 10.15507/2078-9823.066.024.202402.166-177

Текст научной статьи Модель справедливости в мировосприятии женского я через морфологию народного творчества

Стремление к созерцанию своего Я возвышает идею о познании мира. Свое Я ощущается через призму многократного восприятия исторического культурного наследия. Таким образом, самовосприятие женского Я постигается через переосмысление парадигмы женской доли в различных контекстах: бытовом, семейном, профессиональном, социокульурном – и направ- лении сферы деятельности – творческом. Поиск себя и меры измерения постигается через сравнение с общественно допустимым и морально одобряемым образцом. Закрепление образца или его уничтожение прослеживается в морали представляемого, подкрепляемого своим опытом в само-переживании к герою произведения и дальнейшем перенесении в формы визуального изображения. Отображение образа в лич- ности служит отождествлением с выбором персонажа, представления мира с его точки зрения и его нормами добра и справедливости, зла и неподчинения, поиском высшего. Самостремление к постижению двойственности в ее двойственности ощущается во всех проявлениях человеческой деятельности, от поиска себя и своей роли в жизни до мотивов, побуждающих к исследованию и научному постижению мира.

Массовое изучение прошлого не приветствуется, при выделении же избранных теряется основа. Как итог, происходит замещение реального исторического реальным нынешним, продуцируемым в прошлое. Другими словами, происходит непонимание представлений, в которых содержатся разнообразные мотивы, сюжеты исторических верований, уклады жизни. Разбор форм во времени требует сравнения, однако все исследования в контексте сравнения конкретно историчны в научных школах. Для выявления нужного контекста недостаточно исследовать сюжет в одной доктрине; необходимо, выявляя один аспект, переключаться на иную научную точку зрения. Суммируя полученные выводы, можно выявить основу, от которой, в свою очередь, следует отбросить цивилизацию в нынешнем виде и таким образом подойти к первооснове.

Необходимо отметить и уровень социальной культуры: городской, общинной. В рамках становления городской культуры претерпевает изменение наложение запрета на отношение к женскому. Поиск форм почета всегда устремлен к прошлому возвышенному для снисхождения к нынешнему низменному. «Наиболее важные мифы известны лишь старикам, которые ретиво оберегают их тайну… Старые хранители этих тайных знаний сидят в селении, немы, как сфинксы, и решают, в какой мере они могут, не навлекая опасности, доверить знания предков молодому поколению и в какой именно момент эта передача тайн мо- жет оказаться наиболее плодотворной» [7, c. 505].

Из доктрины народного творчества о стремлении к свету, познании себя непрерывно рождается проблема поиска модели идеального существования. Ландшафты, как и природные условия, упоминаются, но не усиливаются до гиперупоминания. Природа – фон, человек – существо бренное в мире, к которому у него возникают вопросы. Принятие мира в древнейших формах нынешнего восприятия ставит проблему созерцания как прошлого реального, так и прошлого мнимого (воображаемого), притом что существует еще и прошлое, которое могло бы быть. Поэтому форма упоминания среды, окружающего мира в парадигме норм общества есть механизм рефлексии и самопродуцирования.

Обзор литературы

Следует отметить, что в настоящее время для оценки разностороннего внутреннего содержания одного подхода слишком мало, а потому нами используется поступательная многогранная вариация суждений на тему оценки и суждения. Нам интересен подход, связанный с восприятием и перенятием формы с последующим изменением в зависимости от контекста прочтения.

Так моделируется структура представления об образе, который содержит в себе множество смысловых констант, известных специалистам лишь в своей малой доле, поскольку за время развития образа изменяются как условия, так и культурный язык прочтения. Специфика течения времени заключается в том, что прошлые нормы и обычаи нивелируются, но заменить форму новым явлением невозможно. Поэтому происходит постоянное изменение образа повествования, где факт прошлого и идея прошлого объединяются в форму сценического идеалистического. Осуществляется перекодирование смысла при сохранении визуальной формы. Этот процесс имеет не- прерывный характер. По Г. В. Ф. Гегелю, «непрерывность есть… простое, равное себе соотношение с собой, не прерываемое никакой границей и никаким исключением, но она не непосредственное единство, а единство для – себя-сущих “одних”. В ней еще содержится внеположность множественности, но содержится в то же время как нечто неразличенное, непрерываемое» [3, с. 198].

По мнению В. Я. Проппа, форма описания постоянно накладывается на древние формы мифического представления (будь то обрядовый контекст рождения, инициации или смерти) и постоянно возобновляется в новых для себя формах повествования, где моделями описания и сравнения служат удаленные от цивилизации племена [7, с. 91–92]. Однако ученый видел в мифах и сказках отголоски прежде всего ритуальной формации без привязки к полному представлению о роли постоянно модулирующихся сюжетов для поиска и выработки новой субличной парадигмы.

Очень интересна идея А. А. Гагаева о космо-психо-логосе, естественно встраиваемая им в модуляцию парадигм фантастической, бытовой сказки; с ее помощью вырабатывается единая картина последующего развития этноса в этнической религиозногеографической исторической событийности. По мнению философа, «культурный процесс, субъектом которого является креативный человек, протекает в каждой точке межполюсного пространства дуальной оппозиции. Любое явление, оказавшееся в смысловом поле этого пространства, обретает возможность переосмысления в качестве некоторой меры между полюсами (как производного нового синтеза этих полюсов, нового элемента культуры), в свою очередь требующей формирования новой дуальной оппозиции» [8, c. 50].

В контексте настоящей статьи наработки ученых очень важны, но они не являют- ся доминирующими, поскольку мы рассматриваем нормы познания через поиск форм общественных переменных в отношении женского начала. В парадигме оценки справедливости во времени и пребывания в рамках норм прошлого, настоящего и будущего форма познания постоянно индивидуальна. Обществом закладывается фундамент, но процесс созерцания и акт выбора – сугубо личная ответственность женского с последующей формой отказа от ранней формы общественных норм, таких как жертвоприношение девушек. В. Я. Пропп полагает, что «сюжет возникает не эволюционным путем прямого отражения действительности, а путем отрицания этой действительности. Сюжет соответствует действительности по противоположности» [7]. Поэтому миф, как и женская доля, оценивается через призму справедливости в константе идеального справедливого и праве сильнейшего (Фрасимах). Для постижения окружающей действительности стоит учитывать, что мир, представляемый как миф в произведении, нужно оценивать и как мир действительный, реальный в данное время познания. «Не зная, что такое миф сам по себе, – пишет А. Ф. Лосев, – мы не можем говорить и об его жизни в той или другой иноприродной среде. Надо сначала стать на точку зрения самой мифологии, стать самому мифическим субъектом» [5, с. 23].

Рассматриваемый вопрос мы попытаемся раскрыть не с позиции одной научной школы, а с учетом различных представлений и подходов. Изученная литература представлена с точки зрения историчности, общественного права, социального аспекта сожительства, поиска норм добра и зла, вопроса о роли человека (женщины) в мире. Народное творчество многогранно как по форме, так и по содержанию, возможны и вариации визуального ряда относительно модели мира. Изначальный сакральный характер и магическая составляющая на- родного творчества связаны с поклонением женскому Я.

Материалы и методы

Исторический подход служит лишь вспомогательным элементом, поскольку затрагивает временные периоды, однако мотивы сюжетов, мифическая составляющая не временные, постоянные. Можно заключить, что исторический подход являет собой социальное развитие вопросов материнства, норм общежития, перехода наследства и т. д., но не ставит вопрос о равенстве моральных начал. Религиозный подход представляет разносторонний аспект восприятия женского Я, поскольку оно априори дуалистично. Временные промежутки эволюции образов поклонения животному, человеческому образу историчны, но суть женского метафизична. Модуляция обрядов и обычаев с последующим сравнением племен аборигенов по большому счету имеет цивилизационные отношения; те или иные проявления более высоких представлений связаны с эпохой колонизации, борьбы за независимость и т. д. Изучение материалов, записанных на рубеже XVI–XVII, XVIII– XIX, XIX–XX вв., вызывает интерес, но они были во многом неверно интерпретированы в свое время, что привело к неверным, установленным в последующем как догмат результатам. Цивилизационный подход в настоящей статье выступает как повествовательный, поскольку не дает полной гарантии верного описания основы, ведь долгое время в отечественной литературе господствовала идея эволюционного развития общества, спиралевидного материального обогащения и борьбы за равенство в обладании богатством. Однако история знает немало примеров, связанных не с развитием общества, а с его деградацией. При этом культурное творчество развивается всегда разносторонне и является внесистемным. Примером может служить икона А. Рублева «Троица», которая была приня- та как канон одновременно с византийской школой иконописи; впоследствии, в 1988 г., А. Рублев канонизирован Русской православной церковью.

Нами рассматривается вопрос вне категорического суждения времени, которое вневременное и постоянное, о продуцировании в женском начале общественной парадигмы и вычленении отличной от общества парадигмы следования новому. Закостенелость форм общественной парадигмы породила не только борьбу за равенство женщин в правах и нормах общества, но и сверхрадикализм с примыканием к радикальным группам, с последующим отказом женщин от женской доли, женского Я. Формы отказа устремлены на образование, карьеру и даже не исключают мужеподобия для успешной карьерной борьбы, выживания в техногенном обществе. Одновременно происходит процесс поиска мужского Я, причем как мужчинами, так и женщинами. В настоящее время, в эпоху глобализма, у молодого поколения нет строгого гендерного восприятия, границы сознания стерты, что проявляется в отсутствии стереотипов о мужских и женских занятиях, профессиях, об особенностях чувственного осознания окружающего мира.

В свою очередь, изменения в мужском сознании ставят перед женским Я не возникавшие ранее вопросы, ответа на которые пока нет по причинам исторического и географического развития. Поэтому происходит его поиск как в прошлом через сферу культуры, так и в настоящем через создание нового типа человека вне зависимости от пола. Можно даже сказать, что в условиях поиска существует одномерное мышление, не позволяющее выйти за рамки уже принятых стандартов в доктрине поведения и стереотипного гендерного фактора быта. Так, Ж. Бодрийяр пишет: «Никто больше не должен вырабатывать, производить свое мнение – нужно, чтобы все воспроизводи- ли общественное мнение, в том смысле что все частные мнения вливаются в этот своеобразный всеобщий эквивалент и проистекают из него вновь…» [2, с. 182].

Создание сверхнапряженного состояния несопричастно в настоящее время к выживанию народа, оно стало сверхличным, поэтому личный поиск сугубо индифферентен к общей культурной парадигме общества, которое стремится от сложных форм осознанного развития к простому гедонизму. При этом модель мышления строится на алгоритмах правдоподобных для личности субстратно-структурных функций рассуждения, где человек видится либо общественным продолжением, либо его завершением. М. Эпштейн верно подчеркнул, что «индивид, даже интеллектуально развитый, перестает быть представителем человечества и становится профессиональной особью, представляющей узкий класс “специалистов”» [10, с. 639].

Именно поэтому считаем, что форма проявления поиска с последующим его продуцированием неразрывно связана с поиском по категориям рода, народа, государства через художественную форму как изобразительного искусства (например, «народного духа» С. Д. Эрьзи), так и устнопоэтического творчества (например, эпоса «Масторава» А. М. Шаронова [9]), авторы которых – яркие представители этнической мысли с тонкой общественной парадигмой доминирования общественного блага в форме творческого многообразия.

Уход от стереотипов и социально-экономических моделей, актуальных по географии проживания, вызывает уход от идеального представления прошлого и приобщение к его антиподу с признанием личного выживания превыше общественного блага, с различными корреляциями личного суждения о выборе истины и зла и с последующим дублированием в свое Я. Оправдание зла не способствует выявлению нормального со- стояния общественно-нормативного базиса, приводит к деградации общественно-политических институтов. Культурная модель продуцируется из времени таким образом, что последующая эпоха не просто воспринимает ее, а раздвигает ее нормы. Как высказался С. Лем по вопросу исторической формации и ее норм, «большинство регуляционных систем, особенно в первобытных обществах, отличается значительной избыточностью ограничений. Но избыток ограничений в семейной, общественной, эротической жизни, в области нравственности столь же нежелателен, сколь и их недостаток» [4, с. 160].

Продуцирование на будущее отзерка-ленных формаций культурного кода выявляет противоречивость традиционных взглядов на женскую долю, счастье, добро, борьбу со злом – как мифическим, так и вполне осязаемым. Борьба за выживание в условиях товарно-денежных отношений не позволяет раскрыться человеческому потенциалу, риск остаться без средств к существованию порождает дилемму: борьба за лучшую долю, когда все средства хороши, или выставление напоказ ложности окружающего мира, уход в небытие, сокрытие в себе до лучших времен сакрального знания, что истина не высшая ценность по своей значимости в жизни.

Женская доля не в счастье, а в выживании и встраивании в систему общественных отношений, где мир есть возможность реализовать свои творческие силы в успешном деле, не в семье. Категория первопри-чинности уступает искажению модели причинно-следственной связи: семья не тыл для женщины, работа есть основа семьи. Складывается ситуация отчуждения от изначального кода культурной парадигмы, в нашем контексте – бытовой религии, ухода к профессиональному нигилизму. Возникает новая интерпретация «Морали рабов» Ф. Ницше, намного агрессивней идеи Ф. М. Достоевского о «твари дрожащей».

Именно поэтому последующие психологические, социальные проблемы актуальны. Появляется необходимость в «формировании этико-эстетических ситуаций, в которых преодолевается плохой вкус – антитрадиционный – и формируется вкус человека в традиции, вкус к традиционной мифологии и сказке, в которых отрицается эклектика заимствования форм искусства» [8].

Также отметим, что столь разносторонние поиски норм могли быть выработаны за долгое время самим народом. Таким образом он мог бы распространить свое видение на индивида своей культуры. Однако постоянные метаморфозы с образами выявили противоречие между идеалом общественным и реальным положением женской доли. При этом следует упомянуть, что народная память не знает средних позиций по отношению к добру и злу, она или одобряет поступки, или их осуждает.

Образ женского становления поиска справедливости и ее оценок относительно личности и общества, временной парадигмы и дальнейшего выбора в изобразительном искусстве связан с мышлением в структуре как личностного, так и общего, глобального, при этом также не стоит уменьшать и роль личностного опыта, морали. Исторические моменты как предпосылки для осмысления нынешнего и будущего соотносимы с аллегорией, аллюзией и смехом, карнавальной идеей М. М. Бахтина [1]. Поэтому при оценке происходящего постоянного для осмысления справедливости через женское Я стоит смотреть на время как на единый поток образов и не расчленять его на прошлое, настоящее и будущее. Так, К. С. Малевич описывает зависимость ощущений и психики: «Люди, пребывающие во власти тех или иных ощущений, устанавливают или изменяют форму своего поведения. Ощущение может быть в беспредметном состоянии и в образном, если ощущение беспредметного плана переходит в психовоображение. В этот момент начинает создаваться форма образа Вселенной, и человек попадает во власть мировоззрения и желания овладеть мирознанием»1.

Симвология [6] в любом проявлении народного творчества затрагивает прежде всего аллегорию сверхидеи, божественного образа, который может выражаться через религиозные моменты обыденности, такие, как, например, икона. Конечно, смысловая основа всегда будет находиться выше обычно-будничного понимания зрителем. Для этого художником/сказителем вырабатывается особый язык прочтения, который, будучи структурой внутри культуры, не только черпает из нее предпосылки прочтения, но и закладывает дополнительный элемент. Исторический образ в контексте вневременного оценивания стремится не столько к личностному конкретному, сколько к общему, одному из всеобщих возможных.

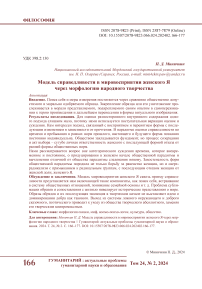

В художественных работах автора статьи представлена как современная адаптация исторических событий, так и их идейная реконструкция. В работе «Нарчат-ка-заступница» (рис. 1) образ героини очень своеобразный во временном отношении к себе и своему событию. Одни события, реально происходившие, забываются; другие, отсутствовавшие в принципе, почитаются в дальнейшем как Идея. Передать образ столь яркой девушки в наше время сложно – не Жанна д’Арк, не гибла и не была сожжена, не была причислена к лику святых. Но это нисколько не снижает ее Дух, значение эмоционального выбора, роль предстоящего слияния своего Я с другим образом, таким же женским, но выбравшим смерть с последующим актом оживления. Модель предстоящего гнетущего в структу-

Рис. 1. Нарчатка-заступница* / Fig. 1 Narchatka the Intercessor

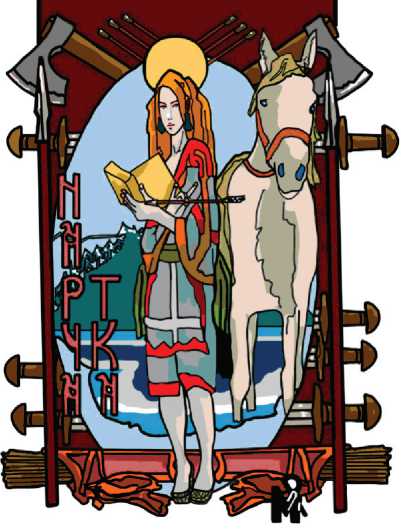

Рис. 2 Алена Арзамасская* / Fig. 2 Alyona Arzamasskaya

ре сознания ложна, лишь акт осознания – модуляция своего Я к миру вообще, а не только к своему народу. Народ забывающий не имеет права на жизнь. Что же истинно: акт самоотречения от народа или гибель за него?

Образ представлен на стыке стилей, таких как поп-арт и икона. Рамкой служит изображение оружия, которое не только уничтожает врагов и защищает родную землю, но и позволяет как насаждать насилие, так и его устранять. Цветовая гамма заднего плана холодная, что говорит о долгой зиме. Присутствует аллегория святого образа, передаваемая через солнце (нимб) и стрелы на фоне солнца и руки Нарчатки. Конь написан в светлом цвете, что символизирует православную христианскую доктрину о Божественном начале Откровения.

* Рисунки автора – П. М.

«Алена Арзамасская» (рис. 2) как художественный образ представляет компиляцию идей и визуальных средств в историческом нонконформизме. Окружение героини стилизовано под «мордовскую розетку». Образ раскрывается как идея симфонии, но не в стиле рассуждений Е. Н. Трубецкого о вечной митре Космоса, а как вполне земное, осязаемое противоречие осознания нынешнего и будущего, реального здесь и сейчас, и личного, воображаемого дозволенного и запретного. Задний план изображен как портал в мистический, высший мир сознания, который в религиозной доктрине спускаем свыше, но в данном случае познается и претворяется в жизнь человеком, обществом. Норма условна, скрепы духовного вопреки общественному не есть установка на созидание. Есть большее, чем про-

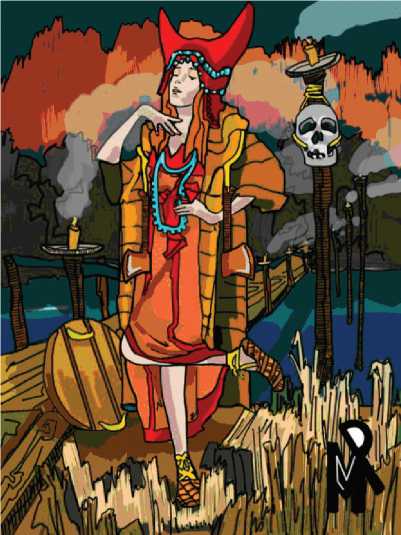

Рис. 3. Эрзянские пляски* / Fig. 3. Erzyan dances сто догма, нормативный довод – упущение.

Можно сослаться на культурную историчность, но и та условна на пару десятилетий. Что было ранее и будет в будущем – ориентиры на пути настоящего.

Женская идея воплощает в себе историческую низменную роль личности и противостоящую ей роль индивидуального выбора. Во имя чего? Такого рода решения – извечная проблема индивида вне формалистского способа изъяснения.

«Эрзянские пляски» (рис. 3) как идейная палитра бытия этноса представляют аллегорию видения мира, в котором человек с теплом вспоминает о прошлом, с надеждой думает о будущем и с отчуждением – о настоящем. В русской культуре с ее широтой созерцания мира множество точек сопри- косновения с ощутимым, иррациональным, что не нравится как материалистам, ибо много космологических доктрин, так и духовникам: много о материальном. Причем и первые, и вторые пользуются благами друг друга, не думая, что это связано.

Результаты исследования

Надежды на справедливое судейство нет, как и на здравый смысл по совести. Человек, не способный к развитию, – лишь «тварь», и не ему быть услышанным, будь то режим царства или своих, дворовых, как это представлял Ф. М. Достоевский. Разница лишь в количестве шансов на будущее, которого у нас и нет. Постоянные споры относительно реальности окружающей и представляемой, отзер-каленной множеством мелких изображений, ставят вопрос о насилии в контекстах общего мира и локального культурного, регионального, личностного. Это находит свое видение у авторов образов, творящих на пересечении времен, смыслоформ в библейском контексте и предвидения как аллюзии на свое время: у Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, М. Горького и др. Не случайно интерес к революции 1917 г. был увязан с мыслью о возможности насилия как акта очищения и мести, симбиоза религиозного акта как стяжательства и отречения и личностного постижения.

Как видим, множественная интерпретация женского образа проявляется в многогранности восприятия исторического наследия, поскольку происходит его сращивание с реальным бытовым. Монотонность действительной жизни сказывается на актуализации образов, заложенных в народном творчестве, как момент оценочного суждения и подражания.

В результате проведенного исследования модель мировосприятия женского Я сквозь призму справедливости представляется нам включающей такие компоненты, как поиск себя, встраивание в систе-

* Рисунки автора – П. М.

му общественных отношений, понимание семейной основы, отказ от женской доли, женской самобытности и т. д.

Стремление к созерцанию своего Я возвышает идею о познании мира. Так, свое Я ощущается через призму многократного восприятия исторического культурного наследия и оценки своего места в мире. Иными словами, самовосприятие женского Я происходит через переосмысление парадигмы женской доли в различных контекстах: бытовом, семейном, профессиональном, социокультурном. Поиск себя и меры оценки осуществляется через сравнение с общественно допустимым и морально одо-бря-емым образцом. Закрепление образца либо его уничтожение прослеживается в морали представляемого и подтверждается опытом сопереживания герою литературного произведения и дальнейшего перенесения в формы визуального изображения. Отображение образа в личности служит отождествлением с персонажем, представлением мира с его точки зрения и в соответствии с его нормами добра и справедливости, зла и неподчинения, поиском высшего. Стремление к постижению двойственности ощущается во всех проявлениях человеческой деятельности, от поиска себя и своей роли в жизни до мотивов, побуждающих к исследованию и научному постижению мира.

Обсуждение и заключение

Таким образом, образы сказок, эпосов как модели существования и подражания оторваны от современной жизни. Пробле- ма сублимации образов и сопоставления с жизнью нивелирует исторические представления о мире. Образы обрядов и их последующая эволюция в творческом начале не выставляют идею о доминировании добра как такового. Выход из системы ложного окружающего и доброго сказочного, поэтического приводит к уходу из общества творческого абсолютного, заменяя его творческим компромиссным.

Именно через творческое начало побуждается стремление к самореализации с наиболее точной и более глубокой отдачей сил и навыков. Личное, как и общественное, в призме познания проявляют в индивиде познание мира в доктрине социального и личного, но личного бунтующего или соразмерного, согласующего с ним. Историческая действительность является лишь призмой соразмерности с действительностью окружающего человека и его мировоззрением, являясь лишь основой сопоставления реальности нынешней и представляемой как исторической, так и реальной. Взаимопроникновение образов прошлого и нынешнего – это конструкция сопричастности с прошлым как таковым и прошлого с настоящим, т. е. выделение констант во вневременное состояние, в котором происходит моделирование событий прошлого как события настоящего. Образы сказок, народных поверий обрывочны, народное творчество по структуре – кусочки мозаики, которые личность собирает в единое целое через доктрину единого самостоятельного отношения.

Список литературы Модель справедливости в мировосприятии женского я через морфологию народного творчества

- Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М.: Худож. лит., 1990. 543 с. EDN: VQMUNR

- Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть / пер. с фр. С. Н. Зенкина. М.: РИПОЛ классик, 2021. 512 с.

- Гегель Г. В. Ф. Наука логики / пер. с нем. Б. Столпнера. М.: АСТ, 2018. 912 с.

- Лем С. Сумма технологии / пер. с пол. под общ. ред. С. Переслегина и Н. Ютанова. М.: АСТ: Астрель: Полиграфиздат, 2012. 635 с.

- Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. М.: Политиздат, 1991. 525 с.

- Наговицын А. Е., Пономарева В. И. Симвология: от философских теорий до практики сказкотерапии. М.: Генезис, 2014. 302 с.

- Пропп В. Я. Морфология волшебной сказки. Исторические корни волшебной сказки. Русский героический эпос. СПб.: Азбука; Азбука-Аттикус, 2021. 1 168 c. EDN: LROTGT

- Философия и природа, космо-психо-логическая модель русской сказки. В 3 кн. Кн. 3. Этнокультурная природа и философия сказки: русской, европейской, эрзянской и мокшанской, татарской. Образовательная, религиозная. Книжная среда сказки / отв. ред.: А. А. Гагаев, П. А. Гагаев. Саранск, 2016. 437 с.

- Шаронова Е. А. "Масторава" - книжная форма эрзянского героического эпоса // Шаронов А. М. Масторава. Саранск, 2019. С. 458-472.

- Эпштейн М. Первопонятия: ключи к культурному коду. М.: КоЛибри; Азбука-Аттикус, 2022. 720 с.