Модель управления этикетным взаимодействием в образовательном пространстве

Автор: Юлия Сергеевна Галынская

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 6, 2021 года.

Бесплатный доступ

В работе рассмотрена проблема низкой культуры взаимодействия студентов и преподавателей, которая обусловлена нарушением норм и правил делового этикета в образовательном пространстве вуза. Объект исследования – деловой этикет в образовательном пространстве, предмет исследования – управление этикетным взаимодействием между участниками образовательного пространства. Цель исследования: теоретически и экспериментально обосновать и разработать модель управления этикетным взаимодействием в образовательном пространстве. Гипотеза исследования: модель управления этикетным взаимодействием в образовательном процессе является основой для выработки выпускником будущей модели его поведения в профессиональной бизнес-среде. База проведения исследования: Сибирский университет потребительской кооперации, г. Новосибирск. В исследовании, которое было проведено в 2020/2021 учебном году, приняли участие 153 студента данного вуза. В результате анализа литературы, наблюдения, анкетирования основных субъектов образования автором разработана модель управления этикетным взаимодействием в образовательном пространстве, практическая реализация которой, по мнению автора, будет способствовать превращению образовательной организации в центр нравственной подготовки «бизнес-интеллектуалов».

Социология управления, деловой этикет, культура общения, преподаватели, студенты, этикетное взаимодействие, образовательное пространство, «бизнес-интеллектуал», просвещение

Короткий адрес: https://sciup.org/149132242

IDR: 149132242 | УДК: 316.77+316.47 | DOI: 10.24158/tipor.2021.6.4

Текст научной статьи Модель управления этикетным взаимодействием в образовательном пространстве

Сибирский университет потребительской кооперации, Новосибирск, Россия, ,

Siberian University of Consumer Cooperatives, Novosibirsk, Russia, ,

Качество образования во многом зависит от качества взаимоотношений участников образовательного процесса, взаимного соблюдения ими правил делового взаимодействия, профессиональной этики. В условиях цифровизации образования формат живого общения постепенно вытесняется и выхолащивается. Многие традиционные каноны вежливости и знаки уважения, принятые в непосредственной коммуникации, упрощаются и считаются ненужными. Это касается как этикетных правил, например, необходимости обращения к собеседнику по имени, поклонов при встрече, так и этических принципов – соблюдения сроков взятых обязательств, приоритета чести над прибылью [1]. Причины таких изменений кроются, с одной стороны, в технологиях, с другой – в рыночном укладе и капиталистическом способе производства.

Современная эпоха гаджетов, по выражению Т.В. Черниговской, привела человечество к такому состоянию: «разъехалось время, пространство и идентичность» [2]. Люди не могут определиться с тем, кто они и кто их партнеры не только в виртуальном, но и в реальном пространстве, утрачивают свою этническую, культурно-историческую самобытность, родовые основы личности. Все это приводит к потере определенности и разрушению личностного начала, системы координат идентичности личности. Кроме того, господство технологий задает технократический склад мышления, в котором нет места человечности, индивидуальности. Капиталистический уклад, характеризующийся глобальностью рынков, массовостью товаров и услуг, стандартизацией и погоней за прибылью, обезличивает отношения, делает приоритетными материальные блага. Духовная составляющая коммуникации (честь, достоинство, вежливость, справедливость и т. д.) становится невостребованной в условиях рынка, поскольку усложняет жизнь и ослабляет конкурентоспособность. Манипулятивные технологии преобладают над этической стороной общения.

Ухудшение гуманитарной составляющей в современном массовом образовании обусловлено превращением его в услугу. Поэтому, чтобы понять, как управлять качеством образования, нужно обратиться к теории маркетинга, в терминах которой студент выступает клиентом, а преподаватель – оператором сервисной компании. Согласно исследованиям К. Лавлока, в сферах обслуживания, отличающихся высокой степенью участия клиента в процессе оказания услуг (в том числе в образовании), около четверти аудитории составляют проблемные потребители [3]. В одной из классификаций среди типов трудных клиентов выделяют вора, неплательщика, вояку, скандалиста, вандала и др. Преподаватель в этих условиях постоянно находится в напряжении и стрессовой ситуации, когда он вынужден следить, чтобы проблемные клиенты не мешали адекватным потребителям усваивать знания. Эта проблема требует изменения стиля взаимоотношений и взаимного восприятия студентами и преподавателями друг друга. Переход к постиндустриальному обществу требует изменения роли образования, студента и преподавателя. Институт образования и его участники должны развиваться, взаимодействовать на гуманистических началах, т. е. на принципах уважения личности, свободы, чести, достоинства, стремлении к освобождению от пороков, невежества.

Э. Фромм в работе «Человек для самого себя» описывает характеристики рыночного типа характера, который преобладает в условиях капитализма: «Предпосылкой рыночной ориентации является пустота, отсутствие каких-либо определенных качеств, которые не могли бы подвергаться изменениям, поскольку любая постоянная, устойчивая черта характера в один прекрасный день может вступить в конфликт с требованиями рынка… Личность с рыночной ориентацией должна быть свободна и еще раз свободна от всяких индивидуальных особенностей» [4, с. 72].

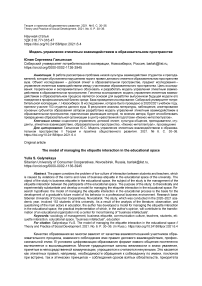

Опрос 153 студентов колледжа Сибирского университета потребительской кооперации по специальности «Право и организация социального обеспечения» с использованием методики оценки уровня общительности В.Ф. Ряховского показал, что сформированные навыки коммуникации наблюдаются у одной трети (36 %) опрошенных юристов. Две трети респондентов (64 %) испытывают те или иные трудности в общении – гиперактивность, умение слушать только себя, стеснительность (рис. 1). Согласно Э. Фромму, рыночный характер отличается общительностью, но при этом беспринципностью, аморальностью, равнодушием, утратой родовых основ личности (без прошлого или будущего).

поверхностный, необдуманный нехватка усидчивости, терпения коммуникабельный человек осторожен с незнакомыми людьми, избегает споров

Рисунок 1 - Уровень общительности студентов, %

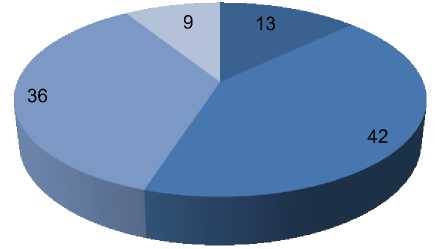

Результаты опроса по методике выявления потребности в общении Ю.М. Орлова показали, что пятая часть студентов остро нуждается в общении (рис. 2).

Рисунок 2 – Уровень потребности в общении

-

■ Высокий уровень

-

■ Средний уровень

-

■ Низкий уровень

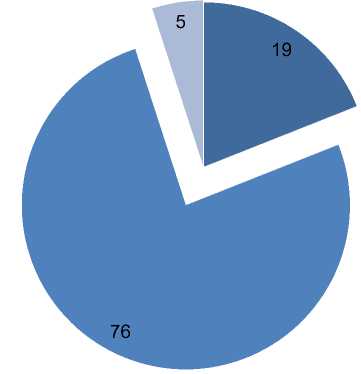

При этом, как показала диагностика направленности личности по методике Б. Басса, командных игроков среди опрошенных студентов чуть больше половины (59 %); оставшиеся 41 % направлены на себя, т. е. эгоцентричны, не настроены на партнера, на учет его потребностей и интересов (рис. 3).

-

■ Направленность на дело

-

■ Направленность на общение

-

■ Направленность на себя

Рисунок 3 – Распределение опрошенных студентов по типу направленности

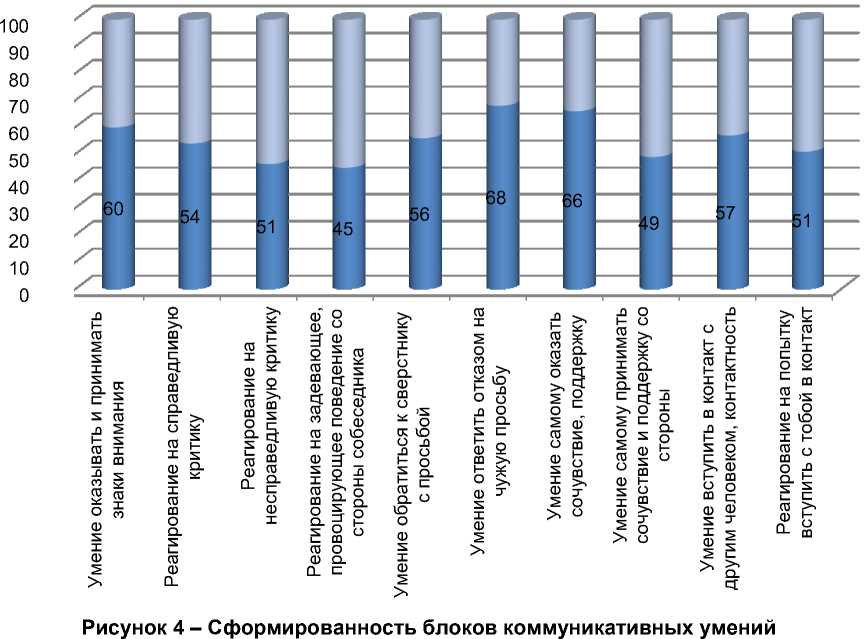

Самооценка обучающихся по тесту коммуникативных умений Л. Михельсона показала, что только у половины студентов сформировано базовое коммуникативное умение – вступать в контакт. Больше половины опрошенных демонстрируют низкий уровень сформированности выдержки – не умеют правильно реагировать на задевающее, провоцирующее поведение (55 %), практически половина студентов неадекватно воспринимают критику (рис. 4).

Треть респондентов не умеют оказывать сочувствие, поддержку, а половина не умеют их принимать (проблемы с эмпатией). Самый высокий уровень сформированности получило умение ответить отказом на чужую просьбу (68 % опрошенных). Таким образом навыки этического и этикетного взаимодействия среди студентов недостаточно развиты и нуждаются в корректировке.

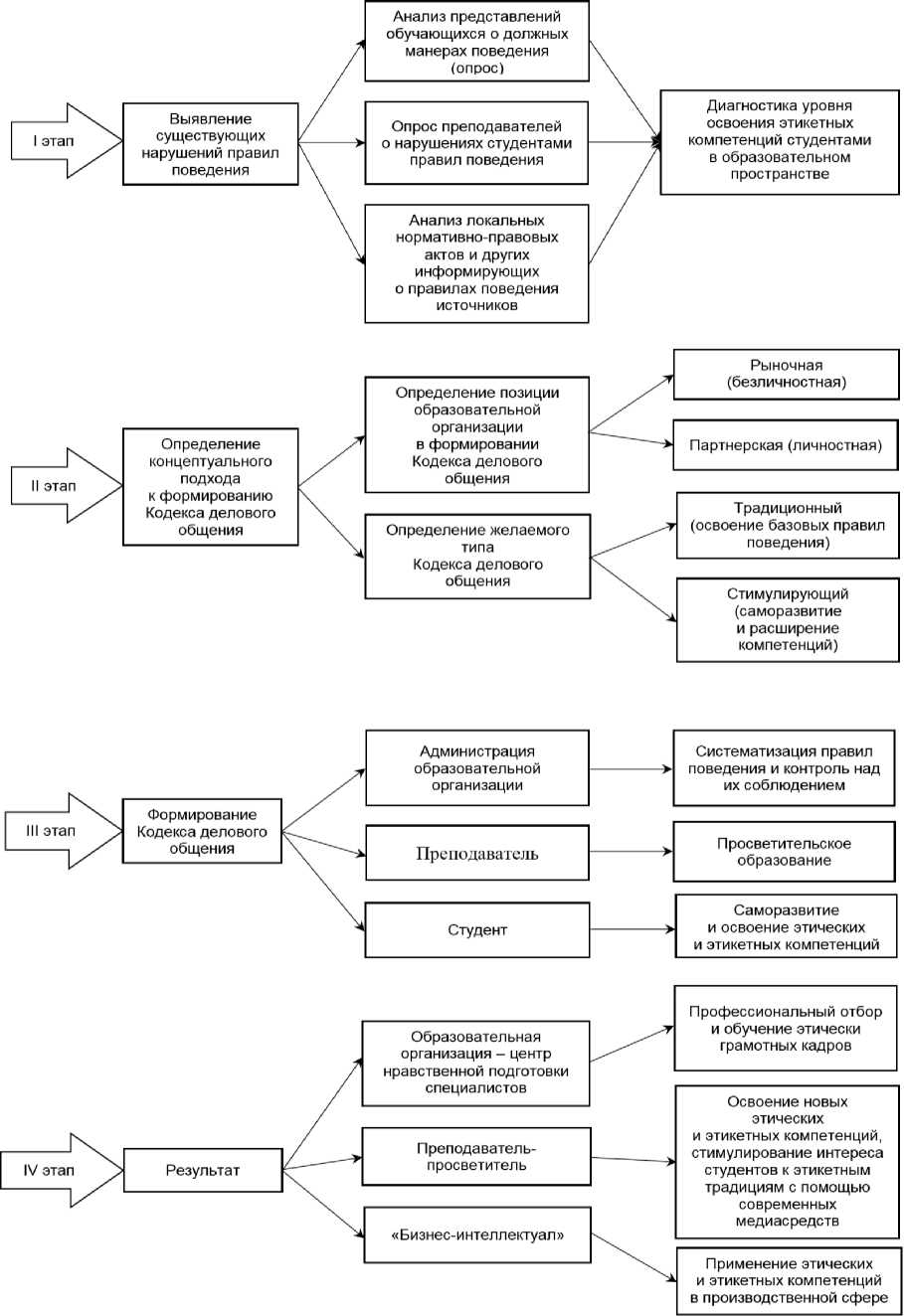

В условиях конкурентной борьбы за качество образования мы предлагаем свою модель управления этикетным взаимодействием в образовательном пространстве, обеспечивающую консолидацию интересов субъектов на ориентацию личностного начала в деловых отношениях (рис. 5).

Наша модель кардинально отличается от общепринятых тем, что устанавливается четвертый этап как результирующий, вводятся новые понятия для оценки роли преподавателя и студента: преподаватель-просветитель и выпускник-«бизнес-интеллектуал». Предлагаются основные направления модели, обозначены три субъекта управления: администрация, преподаватель и студент, их роль и степень ответственности. Выделены два подхода к формированию Кодекса делового общения – рыночный (обезличенный) и партнерский (личностный), два типа Кодекса – традиционный и стимулирующий. Представленная модель включает четыре этапа.

На первом этапе управления производится выявление этикетных нарушений в вузе. Результатом первого этапа служит диагностика уровня освоения этикетных компетенций студентами в образовательном пространстве.

На втором этапе управления образовательная организация определяет концептуальный подход к формированию Кодекса делового общения. Этот этап состоит из определения позиции в формировании Кодекса делового общения и желаемого типа Кодекса.

Рыночная (обезличенная) позиция в создании Кодекса делового общения отличается доминантой интересов клиента (студента), который рассматривается в первую очередь как источник дохода. Поэтому требования, предъявляемые к нему, отличаются размытостью, неопределенностью, неполнотой формулировки правил поведения, меры ответственности, санкций, преобладанием прав над обязанностями. Отношения студентов и преподавателей в условиях массового образования характеризуются обезличенностью.

Партнерская (личностная) позиция определяется такими чертами, как участие администрации, преподавателя и студента в формировании Кодекса делового общения; взаимоуважение участников образовательных отношений; саморазвитие и освоение новых этических и этикетных компетенций; усиление личностного начала во взаимодействии между студентами и преподавателями.

Традиционный тип Кодекса делового общения предполагает ответственное поведение обучающихся и освоение ими базовых правил этикета.

Стимулирующий тип Кодекса делового общения ориентирован на саморазвитие и расширение этикетных компетенций.

Администрация вуза как субъект управления заинтересована в обеспечении социального порядка, получении прибыли, росте спроса на услуги образовательной организации и повышении конкурентоспособности. Социальная роль администрации в этой модели направлена на создание условий для соблюдения правил поведения в образовательном пространстве. Это предполагает систематизацию и контроль за соблюдением правил поведения, внедрение партнерского (личностного) подхода к формированию этического Кодекса, основанного на сочетании принципов взаимоуважения участников образовательного пространства и просветительства (распространения научных знаний о профессиональной этике). Такой подход обеспечивается через повышение статуса преподавателя в системе образовательных отношений; систематизацию правил поведения и контроль над их соблюдением; информирование обучающихся о правилах поведения; стимулирование самоуправленческой активности студентов в распространении знаний об этикетных и этических компетенциях.

Преподаватель нацелен на получение достойной заработной платы, общественное признание его труда и удовлетворенность работой. Преподаватели нуждаются в воспроизводстве трудоспособности. Профессия типа «человек - человек» высококонтактная, требует развития организаторских качеств, чтобы управлять образовательным процессом, больших эмоциональных затрат, концентрации внимания, памяти, имеет высокие трансакционные издержки (профессиональное выгорание). Преподаватели в модели управления этикетным взаимодействием в образовательном пространстве формируют содержание Кодекса поведения, овладевают этикетными компетенциями, стимулируют интерес обучающихся к освоению традиционных и новых правил взаимодействия в образовательном пространстве, в том числе в дистанционном формате, распространяют научные знания об этикете и профессиональной этике.

Социальная роль студента , согласно разработанной модели, включает участие в формировании Кодекса делового общения через механизмы студенческого самоуправления; соблюдение правил поведения; освоение новых этикетных компетенций; распространение научных знаний об этикете и профессиональной этике в студенческом сообществе (конкурсы знаний правил этикета, стендовых докладов, флешмоб, тренинги).

Третий этап заключается в формировании Кодекса делового общения. В этом принимают участие все субъекты образовательных отношений - администрация вуза, преподаватель и студент. Управление этикетными взаимодействиями студентов и преподавателей, по нашему мнению, должно основываться на просвещении. Так, администрации следует сделать доступным Кодекс этических правил в вузе (разместить его на сайте и в помещениях вуза так, чтобы все его могли прочитать), стимулировать интерес к этикетным нормам с помощью организации конкурсов (например, конкурс плакатов, стендовых докладов по знанию правил этикета), организовать для студентов и преподавателей открытые занятия тренингового типа по формированию навыков вежливости. Преподаватель выступает основным субъектом просвещения. Мы предлагаем новый термин для обозначения роли студента в данной модели - «бизнес-интеллектуал», который выступает не просто профессионалом, а носителем этических и культурных ценностей. Студент осваивает новые этические и этикетные компетенции, обеспечивающие ему статус «бизнес-интеллектуала» в будущей профессиональной среде.

Четвертый этап мы обозначили как результат. Наша модель предполагает повышение роли преподавателя как просветителя, который находит эффективные формы работы со студенческой молодежью по формированию конструктивных (нравственных) деловых отношений как источника личностного и профессионального развития человека, корректирует жизненные установки в области этики взаимодействия, разоблачает мифы о нормальности манипулятивных форм отношений, восстанавливает значимость этического и этикетного поведения с помощью распространения научных знаний среди молодежи.

Практическая реализация разработанной на основе теоретического и эмпирического исследования модели управления этикетным взаимодействием в образовательном пространстве способствует превращению образовательной организации в центр нравственной подготовки специалистов. Диплом о высшем образовании должен означать овладение студентом не только профессиональными знаниями на уровне современной техники и технологий, но и совершенствование его нравственного и культурного развития, превращение его в «бизнес-интеллектуала». И эта составляющая значительно повысит его конкурентоспособность на рынке труда, создаст основу для использования его личного капитала в производственной деятельности. Для студента модель взаимоотношений с преподавателем и товарищами в коллективе должна экстраполироваться на его поведение в бизнесе. Студент выходит из вуза в качестве специалиста, руководителя и приходит на производство со сформировавшейся конструктивной моделью взаимодействия.

Рисунок 5 – Модель управления этикетным взаимодействием в образовательном пространстве

Список литературы Модель управления этикетным взаимодействием в образовательном пространстве

- Алена Гиль. Манеры человека – это зеркало, в котором отражается его портрет [Электронный ресурс] // ВКонтакте. URL: https://vk.com/video183597341_456239034 (дата обращения: 26.04.2021).

- Татьяна Черниговская. Обзорная лекция о возможностях мозга [Электронный ресурс] // YouTube. URL: https://www.youtube.com/watch?v=7Pgc7rIOvJ0 (дата обращения: 30.05.2021); Проф. Т.В. Черниговская: «...нельзя бездумно следовать технологической линии развития нашей цивилизации, это путь в никуда...» // Доктор.Ру. 2017. № 1 (130). С. 9–10; Черниговская Т.В. ИИ против человечества: шах и... мат? // Журнал Бюджет. 2018. № 3 (183). С. 68–71.

- Лавлок К. Маркетинг услуг. Персонал, технология, стратегия / пер. с англ. М., 2005. 1008 с.

- Фромм Э. Человек для самого себя // Психоанализ и этика. М., 1993. С. 61–72.