Модель включения медиа-образования в учебно-воспитательный процесс преподавания предмета "Мировая художественная культура"

Автор: Чумаколенко Н.А.

Журнал: Медиа. Информация. Коммуникация @mic-iej

Рубрика: Теория медиа и медиаобразования

Статья в выпуске: 11, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье показан процесс развития медиакомпетентности школьников и создания условий для повышения их творческих, коммуникативных способностей, умений восприятия, анализа и оценки произведений мировой художественной культуры.

Интеграция, медиаобразование, медиатекст, медиакомпетентность, мировая художественная культура, экранные искусства, эстетическое развитие

Короткий адрес: https://sciup.org/147218188

IDR: 147218188 | УДК: 378.148

Текст научной статьи Модель включения медиа-образования в учебно-воспитательный процесс преподавания предмета "Мировая художественная культура"

Современной системе художественного образования необходимы качественные перемены в области приоритета педагогических технологий. Медиаобразовательные технологии выступают эффективным способом развития разных компетенций личности. В исследовании нас интересует одно из направлений, где медиаобразование становится частью общего образования школьников, обучающихся в общеобразовательных школах, и может быть интегрированно с предметами цикла «Искусство» или автономными дисциплинами в разных формах (факультатив, семинар, кружковая деятельность и т.д.).

Изучение и анализ медиаобразовательных моделей, разработанных российскими и зарубежными медиапедагогами, послужил оcновой в формировании собственной экспериментальной модели, направленной на формирование медиакомпетентности школьников на предмете «Мировая художественная культура».

Так, по аналогии с проанализированными моделями отечественных и зарубежных медиапедагогов [Баранов 2002, Зазнобина 1998, Маклюэн 2003, Пензин 1973, Спичкин 1999, Усов 1989, Фоминова 2001, Frene 1963] мы можем сформулировать модель развития медиакомпетентности школьников 8-х – 9-х классов на материале медиатекстов о творчестве великих живописцев на занятиях по «Мировой художественной культуре» следующим образом.

Определение основных понятий

Модели медиаобразования (media education models) - образовательноинформационные (изучение теории и истории, языка медиакультуры и т.д.), опирающиеся в основном на культурологическую, эстетическую, семиотическую, социокультурную теории медиаобразования (подробный анализ такого рода теорий см.: А.В.Федоров, 2001, A.Fedorov, 2003); воспитательно-этические (рассмотрение моральных, религиозных, философских проблем на материале медиа), опирающиеся в основном на этическую, религиозную, идеологическую, экологическую, протекционистскую и др. теории медиаобразования; практико-утилитарные модели (практическое изучение и применение медиатехники), опирающиеся в основном на теорию «потребления и удовлетворения» и практическую теорию медиаобразования; эстетические модели (ориентированные, прежде всего, на развитие художественного вкуса и анализ лучших произведений медиакультуры), опирающиеся в основном на эстетическую/художественную и культурологическую теории медиаобразования; социокультурные модели (социокультурное развитие творческой личности в плане восприятия, воображения, зрительной памяти, интерпретации, анализа, самостоятельного критического мышления по отношению к медиатекстам любых видов и жанров и т.д.), опирающиеся в основном на социокультурную, культурологическую, семиотическую, этическую теории медиаобразования и теорию развития критического мышления [7, с. 21].

Медиакомпетентность личности (media competence of personality) -совокупность ее мотивов, знаний, умений, способностей (показатели: мотивационный, контактный, информационный, перцептивный, интерпретационный/оценочный, практико-операционный/деятельностный, креативный), способствующих выбору, использованию, критическому анализу, оценке, созданию и передаче медиатекстов в различных видах, формах и жанрах, анализу сложных процессов функционирования медиа в социуме [7].

Концептуальная. Основой данной модели послужил синтез культурологической, эстетической (Ю.Н. Усов) социокультурной и практической (А.В. Фёдоров) теорий медиаобразования.

Цели: создание условий для повышения результативности процесса изучения курса «Мировой художественной культуры», развитие медиакомпетентности школьника, культуры его общения с медиа, творческих, коммуникативных способностей, умений полноценного восприятия, интерпретации, анализа и оценки медиатекстов, обучения различным формам самовыражения при помощи медиатехники.

Задачи: развитие у аудитории следующих умений:

-

- практико-креативных (самовыражение с помощью медиатехники, то есть создание медиатекстов, связанных с предметом «Мировая художественная культура», различных видов и жанров);

-

- перцептивно-креативных (творческое восприятие медиатекстов разных видов и жанров с учетом их связей с различными искусствами и т.д.);

-

- аналитических (анализ медиатекстов различных видов и жанров);

-историко-теоретических (самостоятельное использование полученных знаний по теории и истории искусств и медиа/медиакультуры) [6, с.142].

Организационные формы: развитие медиакомпетентности и критического мышления школьников 8-х - 9-х классов в рамках курса «Мировая художественная культура».

Основное содержание медиаобразовательной модели , проявляющееся в методике внедрения элементов медиа в курс «Мировой художественной культуры», имеет в своей основе разработки отечественных медиапедагогов, которые придерживались культурологической, эстетической теории медиаобразования [Пензин 1973, Спичкин 1999, Усов 1989, Фоминова 2001, и др.].

Содержание модели включает в себя:

-

- первоначальный констатирующий эксперимент (проведение первоначального анкетирования школьников (8-х - 9-х классов), первоначальный анализ школьниками медиатекстов на материале творчества живописцев, написание эссе, наблюдения, беседы и пр.);

-

- развивающий компонент (овладение учащимися креативными умениями на материале медиатекстов с использованием основных понятий медиаобразования. Анализ школьниками произведений медиаискусства, а через него и лучших произведений изобразительного искусства);

-

- итоговый констатирующий компонент (итоговое рецензирование и анкетирование школьников и т.д.). Выявление уровня сформированости медиакомпетентности школьника и аналитического разбора лучших произведений изобразительного искусства на материале медиатекстов о творчестве великих живописцев.

Методы развития медиакомпетентности школьников 8-х - 9-х классов и аналитического мышления на кружковых занятиях:

-

1) по источникам полученных знаний: словесные, наглядные (демонстрация медиатекстов, иллюстрации), практические (выполнение творческих заданий на материале медиа);

-

2) по уровню познавательной деятельности: объяснительноиллюстративные (сообщение педагогом определенной информации о медиа и связи его с искусством, восприятие и усвоение этой информации аудиторией), проблемные (проблемный анализ определенных ситуаций в сфере медиа и/или медиатекстов с целью развития медиакомпетентности аналитического мышления школьника), исследовательские (организация исследовательской деятельности школьника, связанной с медиатекстами художественного содержания и изобразительным искусством в целом).

При этом на занятиях преобладают практические, проектные, творческие задания, построенные на диалогово-коммуникативном взаимодействии.

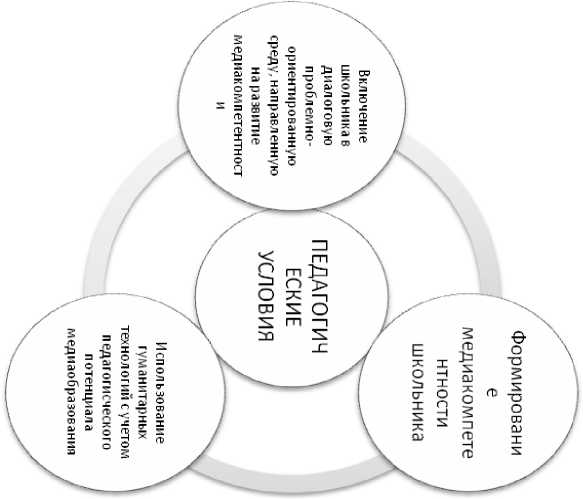

Данная модель (рис. 1) имеет следующие основные этапы:

-

1) диагностический (констатирующий) компонент: констатация уровней медиакомпетентности и развития аналитического мышления по отношению к масс-медиа и медиатекстам в следующей школьной аудитории на начальном

этапе обучения;

-

2) содержательно-технологический компонент: теоретическая составляющая (блок изучения истории и теории медиакультуры и искусства, блок развития медиаобразовательной мотивации и технологии, который включает средства, формы и методы воздействия медиа на школьную аудиторию) и практическая составляющая (блок креативной деятельности на материале медиа и искусства, то есть развитие творческих умений школьников

самовыражаться с помощью медиатехники: создавать медиатексты различных видов и жанров; творчески применять полученные медиаобразовательные знания и умения; блок перцептивно-аналитической деятельности: развитие умений школьников воспринимать и анализировать медиатексты различных видов и жанров);

-

3) результативный-оценочеый компонент (блок итогового анкетирования, тестирования и творческих работ школьников и блок-анализ констатации уровней развития медиакомпетентности и аналитического мышления школьников 8-х – 9-х классов на завершающем этапе обучения).

Необходимость диагностического и результативного компонентов модели обоснована тем, что как в начале, так и в конце реализации главных структурных блоков учителю школы важно иметь четкое представление об уровнях развития медиакомпетентности данной аудитории, а также компетенции школьника в области истории искусств. На начальном этапе – для определения объема знаний в результате выполнения медиаобразовательных задач. В итоге – для определения эффективности внедрения медиаобразования в курс «Мировой художественной культуры».

Рисунок 1.

Модель развития медиакомпетентности учеников 8-х - 9-х классов на материале медиатекстов о творчестве великих живописцев.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ БЛОК

|

и кд w S 2 о 2 '° д 5 о й .2 ох р й 5 |

О 9 У |

К д н |

Методологической основой медиаобразовательной модели послужила диалоговая концепция культур М.М.Бахтина - В.С.Библера и теории семиотических (знаковых) систем Ю.М. Лотмана. Именно диалогическая форма общения школьника с медиатекстами о творчестве великих живописцев является полноценным приемом развития медиакомпетентности и художественно-эстетического становления личности старшеклассника. Художественный текст и искусство в целом обладают богатой символикой и построены на системе знаков-образов. В этом аспекте ребенок познает особенности исторического развития искусства, а через него и различные культуры, национальные традиции и особенности, а также сосредотачивается на своей личности с ее внутренними мирами. Богатый изобразительный ряд позволяет полноценно передать школьнику картину временной и пространственной среды, в которой жил и творил художник. В исследовании мы также опирались на методику, разработанную А.В.Фёдоровым, которая предполагает выбор таких форм занятий как литературно-имитационные, театрализованно-ситуативные, изобразительно-имитационные [7, с. 43-51].

Практическая составляющая содержательно-целевого компонента, основанная на принципах, разработанных Ю.Н.Усовым [6, с.185-195], предусматривает синтез осмысления искусства и медиатекста. Сначала эпизодное расмотрение, а в дальнейшем полноценное восприятие произведения в целом в результате образного обобщения элементов звукозрительного и пространственно-временного повествования:

-

- знакомство школьников с фундаментальными произведениями мирового изобразительного искусства;

-

- сравнительный анализ уровней развития медиакомпетентности и художественно-эстетической компетентности (знаний образцов мирового изобразительного искусства) школьников до и после формирующего эксперимента.

Заключение.

На этапе разработки модели были сформулированы основные понятия и критерии развития медиакомпетентности школьников на материале медиатекстов о творчестве великих мастеров живописи. Также нами была разработана технология развития у школьников 8-х – 9-х классов медиакомпетентности, способностей к аналитическому мышлению и восприятию произведений экранных искусств, совершенствования художественно-эстетического образования средствами медиа и изобразительных искусств.

Реализация данной модели позволит повысить уровень медиакомпетентности школьной аудитории (в соответствии с контактным, мотивационным, понятийным, оценочным и креативным показателями). Несомненно, это благотворно скажется на общем развитии старшеклассников. Анализ ведущих медиаобразовательных моделей подтверждает наши идеи. Так, А.В.Фёдоров понимает цель медиаобразования как развитие творческой личности в условиях постоянного увеличения потока аудиовизуальной информации. Цель медиаобразования во многом совпадает с образовательной, существующей на современном этапе развития школы.

Список литературы Модель включения медиа-образования в учебно-воспитательный процесс преподавания предмета "Мировая художественная культура"

- Баранов О.А. Медиаобразование в школе и в вузе: Учеб. пособие. - Тверь: Изд-во Твер. гос. ун-та, 2002. - 87 с.

- Зазнобина Л.С. Стандарт медиаобразования, интегрированного с различными школьными дисциплинами // Стандарты и мониторинг в образовании. - 1998. - N 3. - C. 26-34.

- Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека. - М.; Жуковский: КАНОН-пресс-Ц, Кучково поле, 2003. - 464 с.

- Пензин С.Н. Кино как средство воспитания. - Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1973. - 152 с.

- Спичкин А.В. Что такое медиаобразование: Книга для учителя. - Курган, 1999. - 114 с.

- Усов Ю.Н. Кинообразование как средство эстетического воспитания и художественного развития школьников. Автореф. Дис… д-ра пед. наук. - М., 1989. - 32 с.

- Федоров А.В., Новикова А.А. Медиаобразование в ведущих странах Запада. - Таганрог: Изд-во Кучма, 2005. - 270 c.

- Фоминова М.Н. Медиаобразование в контексте освоения курса мировой художественной культуры в общеобразовательной школе. Дис…. канд. педаг. наук. - М., 2001. - 155 с.

- Freinet C. Les techniques audiovisuelles. - Cannes: Bibliotheque de l'ecole moderne, 1963. - 144 p.

- Worsnop, C.M. Media Literacy Through Critical Thinking. Washington State Office of Superintendent of Public Instruction and NW Center for Excellence in Media Literacy, 2004. - 60 p.