Модель жилища с трипольского поселения Попудня (Украина): новая интерпретация уникальной находки

Автор: Палагута И.В., Старкова Е.Г.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 т.45, 2017 года.

Бесплатный доступ

В 1911 г. при раскопках трипольского поселения у с. Попудня Киевской губ. (ныне Черкасская обл. Украины) польский археолог М. Гимнер обнаружил уникальную находку - модель жилища с деталями интерьера и двумя антропоморфными фигурками. Эта модель неоднократно упоминалась в археологической литературе. Однако анализ находки, которая ныне находится в Национальном археологическом музее в Варшаве, с использованием архивных фотографий начала ХХ в., любезно предоставленных польскими коллегами, позволил рассмотреть ее по-новому. В модели воспроизведен интерьер типового трипольского дома, аналогичный интерьерам жилищ, раскопанных на поселениях периода Триполье BII-CI в Буго-Днепровском междуречье. В ней натуралистично изображены два персонажа - женщина и мужчина, а не «идол», как считалось ранее. Женщина растирает зерно, а мужчина сидит напротив у печи, наблюдая за ней. Ближайшими аналогами являются модели из Сушковки и Чичиркозовки, относящихся к той же томашевско-сушковской локально-хронологической группе памятников, что и Попудня. К ней же принадлежат и знаменитые трипольские поселения-гиганты площадью до 300-400 га, с населением до 5-8 тыс. чел., где также представлены трехмерные «сюжетные» изображения. Натурализм модели соответствует и распространению в пределах томашевско-сушковской группы памятников большей части «реалистической» антропоморфной пластики. Возможно, сцена, воспроизведенная в модели, либо изображала конкретный фольклорный или мифологический сюжет, либо наглядно представляла благопожелательную формулу, связанную с основанием домохозяйства.

Трипольская культура, антропоморфная пластика

Короткий адрес: https://sciup.org/145145799

IDR: 145145799 | УДК: 903.2 | DOI: 10.17746/1563-0102.2017.45.1.083-092

Текст научной статьи Модель жилища с трипольского поселения Попудня (Украина): новая интерпретация уникальной находки

Среди материалов любой археологической культуры наверняка найдутся артефакты, в которых наиболее ярко проявились скрытые от нас временем важные аспекты духовной жизни ее но сителей. Несмотря на упоминание этих находок в многочисленных публикациях, исследователи вынуждены возвращаться к ним вновь и вновь как для освещения их с новых ракурсов, так и для переосмысления предшествующих интерпретаций.

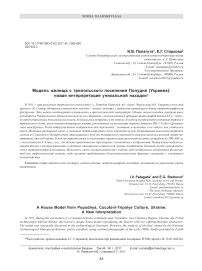

Для трипольской культуры, развивавшейся на юге Восточной Европы на протяжении более тысячелетия, с конца V по начало III тыс. до н.э., одним из таких предметов, несомненно, стала модель жилища, найденная в 1911 г. на поселении у с. Попудня Липо-вецкого уезда Киевской губ., ныне Монастырищен-ского р-на Черкасской обл. Украины (рис. 1). На ее основе были выстроены положения, на которые опирались различные интерпретации раннеземледельческой пластики, однако целый ряд деталей и выявлен- ный круг аналогий позволяют по-новому взглянуть на это уникальное произведение искусства первобытной Европы.

Модель из Попудни: история открытия и реконструкции

Раскопки поселения в Попудне вел М. Гимнер, молодой сотрудник Доисторического музея Варшавского научного общества, по поручению члена Императорского Русского археологического общества проф. Э. Маевского, который по причине слабого здоровья не мог сам принимать в них участие [Majewski, 1913а, p. 226]. На памятнике площадью ок. 15 га было выявлено 35 расположенных по кругу жилищ, из них раскопано 23 [Вiдейко, 2004, с. 430]. В системе современной периодизации это поселение относится к периоду Триполье CI, точнее, к первой фазе томашевско-сушков-ской локально-хронологической группы памятников в Буго-Днепровском междуречье [Круц, Рижов, 1985].

20 cм

Рис. 1. Модель жилища с трипольского поселения Попудня.

1–3 – современное состояние, фото Е.Г. Старковой 2013 г.;

4 – фотография 1912 г. из архива Национального археологического музея в Варшаве (№ 2002).

Среди многочисленных находок – фрагментов керамики и нескольких десятков целых сосудов, антропоморфной и зооморфной пластики – глиняная модель жилища занимает особое место. Она была впервые опубликована Э. Маевским вскоре после обнаружения – в 1913 г. [Majewski, 1913а–с], а также подробно описана М. Гимнером, который к тому времени стал студентом Сорбонны в Париже, в его дипломной работе. М. Гимнер погиб в 1916 г. на Первой мировой войне. Спустя 17 лет его дипломная работа была издана в варшавском журнале «Swiatowit» и по сей день является наиболее полной публикацией материалов памятника [Himner, 1933]. Судьба уникальной находки из Попуд-ни – модели жилища – драматична. В годы Второй мировой войны она была вывезена из разрушенной Варшавы в Германию, возвращена оттуда в 1947 г. и ныне хранится в Национальном археологическом музее. Известно, что Э. Маевский считал модель из Попудни чрезвычайно ценным экспонатом и, опасаясь за ее сохранность, в 1913 г. заказал скульптору С. Роэлю точную копию, которая и была тогда выставлена в экспозиции [Krajewska, 2009]. После смерти Э. Маевского его супруга передала и подлинник, и копию в дар Доисторическому музею Варшавского научного общества, присоединенному в 1945 г. к Государственному археологическому музею. По свидетельству сотрудницы музея М. Краевской, сославшейся на слова заведующего отделом неолита С. Салачиньского, до наших дней сохранился только подлинник, судьба же копии неизвестна [Ibid., s. 40]. К сожалению, подлинник модели был сильно поврежден в 1991 г. во время пожара в фондах Варшавского археологического музея и подвергнут значительной реставрации. В результате подлинной осталась лишь основа, а интерьер заменен практически полностью, за исключением одного сохранившегося сосуда (рис. 1, 1–3 ).

Несмотря на то, что интерпретации рассматриваемой модели предлагались различными исследователями, все они основывались на первых публикациях и опирались на черно-белые фотографии Э. Маевского. В 2013 г. нам представилась возможно сть осмотреть, сфотографировать попудненскую находку и со ставить подробное ее описание, используя при этом архивные фотографии из фондов Варшавского археологического музея.

Модель жилища обнаружили в Попудне в 57 фрагментах, процесс ее реконструкции был опубликован Э. Маевским [Majewski, 1913с]. Это самая крупная модель, найденная за всю историю изучения Три-полья–Кукутени. Ее основа представляет собой овальную глиняную платформу с бортиками на шести ножках-столбиках. Перед входом расположена небольшая площадка, ограниченная с двух сторон уплощенными сверху выступами стен. Размеры платформы 40,5 × × 36,0 см, общая высота модели 19 см, бортика – 9, ножек – 10, а их диаметр 4,5–5,0 см. Толщина бортика от 0,8 до 1,3 см. Внутренняя поверхность стенок была расписана темно-коричневой или черной краской, а сверху по бортику нанесен ряд параллельных линий (рис. 1, 4).

На опубликованном Э. Маевским черно-белом фото модель изображена в двух ракурсах: сверху и с боков. У нее отсутствует часть передней площадки перед входом и две ножки. Об орнаменте на внутренней поверхности стенок можно узнать только из описаний [Majewski, 1913а, p. 231; Himner, 1933, p. 152], т.к. на фото роспись практически не видна. Только сверху по бортику достаточно отчетливо читается ряд насечек. М. Гимнер пишет, что орнамент напоминает плетение ветвей ивы, а окно обрамлено внутри и снаружи зубцами. Э. Маевский также только вскользь упоминает рисунок в виде изгороди на стенах внутри. Т.С. Пассек позже ссылается на описание М. Гимнера [Пассек, 1938, с. 236]. Таким образом, авторы только отмечают, что рисунок на внутренней поверхности бортика похож на изображение плетеной лозы. Но в двух работах Т.С. Пассек имеется графическая прорисовка модели из Попудни, где орнамент воспроизведен в виде ряда ромбов [Пассек, 1941, c. 219, рис. 10; Пассек, 1949, с. 95, рис. 5, 4 ]. Эта прорисовка не авторская: в статье 1941 г. в подрисуночной подписи указано: «по Buttler – Haberey» (в работе 1949 г. тот же рисунок приведен уже без ссылок). Имеется в виду книга В. Батлера и В. Хаберея о поселении культуры линейно-ленточной керамики Кёльн-Линденталь, где на фотографии модели из Попудни четко виден орнамент в верхней трети бортика и обрамляющие окно треугольные зубцы, залитые черной краской [Buttler, Haberey, 1936, Taf. 32]. Тот же рисунок на бортиках можно увидеть и на архивных фотографиях модели в процессе реставрации (рис. 1, 4 ). Таким образом, можно согласиться с мнением М. Гимнера и Т.С. Пас-сек, что орнамент на бортиках имитирует плетеную лозу, из которой был сделан каркас стены.

Интерьер жилища состоит из печки, расположенной справа от входа, крестообразного возвышения размером 9,5 × 9,2 см в центре и трех больших сосудов грушевидной формы, укрепленных на возвышении высотой 0,5–0,6 см, проходящем вдоль левой стены. Высота сосудов от 3,5 до 4,5 см, диаметр горла 1,8–1,9 см. На двух из них в верхней части имеется несколько глубоких параллельных насечек.

Квадратная в плане печь с длиной стенок 9,6 см имеет купольную конструкцию с уплощенным округлым верхом. Снаружи над печным отверстием находились два небольших округлых выступа, не воспроизведенные при последней реставрации модели. К левой стенке печи примыкает ступень, которая интерпретировалась как лежанка [Пассек, 1938, с. 237]. У правой стенки также есть выступ, но он небольшой,

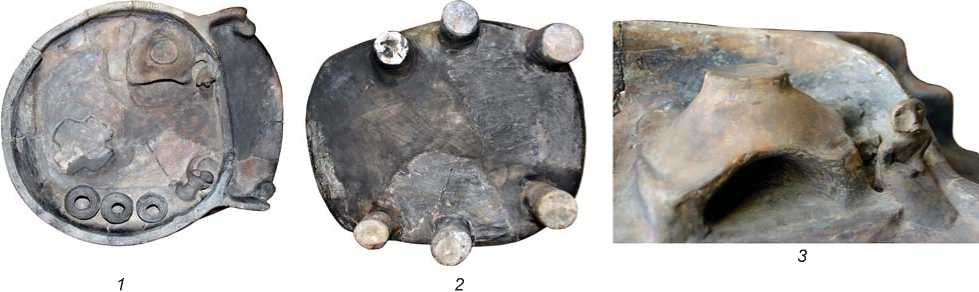

Рис. 2. Фрагменты модели перед склейкой, фото 1912 г. из архива Национального археологического музея в Варшаве.

1 – антропоморфная фигурка и печь справа от входа (№ 2042); 2 – верхняя часть женской фигурки (№ 2041); 3 – сосуды из интерьера (№ 2038); 4 – женская фигурка слева от входа (№ 2030); 5 – сосуды из интерьера и фрагмент «сеней» с пазом для крепления порога (№ 2039);

6 – фрагмент платформы модели (№ 2042).

подквадратной формы и напоминает сиденье. В целом невысокий постамент, на котором расположена печь вместе с «лежанкой» и «сиденьем», напоминает часть крестообразного возвышения, расположенного в центре постройки.

Справа у входа, между печью и стеной, помещена сидящая антропоморфная фигурка. Признаки пола у нее не выражены, голова выполнена тремя защипами, глаза обозначены округлыми сквозными проколами, что характерно для трипольских статуэток среднего и позднего периодов. Особый интерес представляет поза: сидящая фигура со сложенными на груди руками и скрещенными ногами (рис. 2, 1 ). Замечание про положение ног есть в работе Э. Маевского, но он никак это не комментирует [Majewski, 1913a, р. 235]. Аналогий такой позе в пластике Триполья–Кукутени пока не обнаружено.

Взгляд сидящего у печки персонажа направлен на другую человеческую фигурку, стоящую на коленях слева от входа (рис. 2, 4). Голова у нее также сделана тремя защипами, а глаза изображены сквозными проколами. На руках схематично обозначены ладони с пальцами, что редко встречается у традиционных трипольских статуэток*. Это однозначно изображение женщины: хотя поза и затрудняет определение пола, но на одной из архивных фотографий, зафиксировавших процесс реставрации, фигурка снята отдельно, и хорошо видно, что у нее отчетливо обозначена женская грудь (рис. 2, 2). Персонаж держит верхний камень зернотерки, расположенной в специальном «корытце», вылепленном из глиняных валиков.

Благодаря архивным фото мы можем иметь некоторое представление об особенностях техники изготовления изделия. В процессе его лепки мастеру пришлось решать задачи технически гораздо более сложные, чем при формовке сосудов. Во избежание последующей деформации пластина, являющаяся основанием модели, была предварительно подсушена. Поверхность ее намеренно оставлена шероховатой, чтобы обеспечить прочное соединение в процессе дальнейшей сборки (рис. 2, 6 ). На эту пло скую платформу был прилеплен вертикальный бортик, но без дополнительного укрепления места стыка лентой глины, как это часто делается при формовке крупных сосудов. Именно поэтому конструкция впоследствии распалась по шву. Порог между «сенями» и основным помещением вылеплен, после того как глина бортиков и платформы уже подсохла. Поэтому, чтобы его укрепить, в полу был предварительно сделан специальный паз (рис. 2, 5 ).

Все элементы интерьера (печка, «лежанка», «сиденье» и невысокий подиум), как и фигурки людей, изготавливались отдельно. Затем они были последовательно закреплены на полу жилища. Сосуды не просто стоят на подиуме, а вставлены в специально сделанные углубления. В месте соединения со судов и подиума спиралью налеплена лента глины (рис. 2, 3, 5 ). Она слишком массивная, чтобы служить дополнительным крепежом, для чего здесь нет необходимости. Скорее всего, это имитация специальных бортиков для фиксации крупных сосудов, которые иногда встречаются в жилищах поселений томашевско-суш-ковской группы [Черновол, 2013, с. 82]. После окончания сборки модель, за исключением фигурок и сосудов, была покрыта толстым слоем жидкой глины для выравнивания поверхности и дополнительного укрепления деталей.

Э. Маевский полагал, что модель представляет собой изображение «ограды на сваях», где округлое отверстие служило для обзора и выбрасывания мусора, а по центру располагался открытый очаг крестовидной формы. Справа от входа расположено само жилище, при входе в которое имеются два выступа для укрепления занавеси. Эта хижина, по мнению Э. Маевского, из-за своих небольших размеров могла использоваться лишь как укрытие, а основная жизнь проходила в пределах ограды. Автор ссылается на аналогичные жилища округлой формы, запечатленные на древнеегипетских барельефах [Majewski, 1913а, p. 233]. Изображение сидящего мужчины и растирающей зерно женщины было трактовано им как бытовая сцена [Ibid., p. 235]. Аналогичного мнения придерживалась и Х. Цехак, которая отмечала, что размеры модели, фигурок и элементов интерьера пропорциональны, и по ним можно определить масштабы реального жилища [Cehak, 1933, s. 207].

М. Гимнер также интерпретировал модель как открытую террасу с хижиной, окруженную стенами. Но он считал, что фигурка у печи тоже женская, поскольку у мужской должен быть один глаз [Himner, 1933, p. 151–154]. Ссылок на одноглазые мужские изображения автор не привел. Скорее всего, он имел в виду те трипольские мужские фигурки, у которых действительно один глаз (см. напр.: [Monah, 1997, fig. 200, 4 , 210, 6 , 7 , 211, 7 ]). М. Гимнер также полагал, что округлое окно, окруженное зубцами, имело некий сакральный смысл и использовалось не для обзора, а скорее для того, чтобы в него на мгновенье попадал луч солнца, как через отверстия в менгирах [Himner, p. 154–155].

Кардинально новую трактовку модели из По-пудни дала в своих работах Т.С. Пассек [1938, 1941; 1949, с. 95–96]. Она опровергла предположения Э. Маевского и М. Гимнера о том, что это «ограда на сваях», и охарактеризовала ее как модель жили- ща с интерьером. То, что было ранее названо хижиной-укрытием, автор справедливо интерпретировала как печь. Особое внимание Т.С. Пассек уделила назначению фигурок и крестообразного возвышения в центре платформы. По ее мнению, статуэтка слева от входа является реалистическим изображением женщины, которая стоит на коленях и растирает зерно на ручной зернотерке, а слева у печи находится связанная с культом фигурка женского идола, что подтверждается цитатой из работы М. Гимне-ра, где она названа «idole féminine» [Пассек, 1941, с. 218–219; Himner, 1933, p. 152]. Однако М. Гим-нер везде, где пишет о фигурках, использует термин «idole» [Himner, 1933, p. 100, 102]. Очевидно, что он не разделял понятия «статуэтка» и «идол» и не делал на этом акцента. Тем не менее Т.С. Пассек утверждала: «Наличие двух различных категорий женских изображений на модели еще раз подчеркивает культовое значение трипольского идола, помещавшегося в центральной части в доме, около очага» [1941, c. 219]. Она также усматривала прямую связь между «идолами» в моделях жилищ с позднетрипольскими схематичными статуэтками из Серезлиевки, Усатова и Красногорки, найденными в курганных могильниках [Там же]. Эта авторитетная интерпретация персонажа у печи как «антропоморфного идола» прочно вошла в научную литературу [Черныш, Массон, 1982, с. 248].

При рассмотрении модели особый интерес представляет расположенное в центральной ее части возвышение крестообразной формы, по краям которого нанесен ряд коротких параллельных насечек. Э. Маевский и М. Гимнер полагали, что это открытый очаг [Majewski, 1913b, s. 78; Himner, 1933, p. 152], но впоследствии В.Е. Козловская и Т.С. Пас-сек называли крестообразное возвышение жертвенником [Козловська, 1926, с. 43; Пассек, 1938, с. 241; 1941, c. 214].

Детали интерьера, аналогичные изображенным в модели из Попудни, широко представлены в материалах раскопок жилищ Триполья–Кукутени. Так, на поселении Владимировка по крайней мере в пяти жилищах были обнаружены крестообразные возвышения [Пассек, 1949, с. 83–85]. Края одного из них декорированы мелкими насечками, как на модели из Попудни [Пассек, 1941, с. 214; Пассек, 1949, с. 83]. Судя по описанию, некоторые крестообразные подиумы имели сверху четыре рельефных круга правильной формы с углублениями. На опубликованной фотографии видно, что «крест» фактически образован четырьмя полукружьями [Пассек, 1949, с. 89, рис. 40, 44]. Округлые углубления по краям «креста» есть также на модели с поселения Черкасов Сад II [Полищук, 1989, с. 47, рис. 16, 9]. В более поздних по времени Тальянках этот орнамент из четырех окружностей располагается на возвышениях круглой формы [Черновол, 2008, с. 174–175, рис. 10].

Т.С. Пассек также указывает, что в одном случае крестообразное возвышение диаметром 2 × 2 м и высотой ок. 35 см было сооружено на плоской глинобитной подставке округлой формы, а в другом – обнаружено вообще два крестовидных подиума в одной постройке [Пассек, 1941, с. 214]. Такие «алтари» или «жертвенники» в жилищах могли находиться и в центральной части дома, и в сенях [Пассек, 1938, с. 240]. Подобное крестовидное сооружение также обнаружено в жилище на поселении Подурь в Румынии, в слое, относящемся к периоду Кукутени В1 – Триполье BII, но у него одно округлое углубление со следами горения по центру [Dumitroaia et al., 2009, p. 19–21, 43]. На трипольских поселениях этого времени тоже есть печи на крестообразных цоколях, например, такие конструкции были зафиксированы В.И. Маркевичем в Брынзенах III [1981, с. 86].

Глинобитные возвышения в жилищах часто встречаются на поселениях начала позднего периода трипольской культуры, но в большинстве случаев они подквадратной или округлой формы. Многие исследователи называют такие возвышения алтарями [Исследование…, 2005, с. 58, рис. 37; Круц, Корвин-Пиотровский, Рыжов, 2001, с. 24–25; Шмаглий, Видейко, 2003, с. 88; Трипольское поселение-гигант…, 2013, с. 17, рис. 5]. В.И. Маркевич, опубликовавший материалы позднетрипольских памятников Северной Молдовы, полагал, что это места для помола зерна [Маркевич, 1981, с. 36–37, рис. 45].

Соответствует археологическим реалиям и изображение в модели подиума для больших сосудов. Такие подиумы характерны для жилищ томашевско-суш-ковской локальной группы памятников. Как правило, они тоже располагаются слева от входа [Черновол, 2013, с. 79]. Интересный момент отмечен Т.Г. Мовшей при раскопках глинобитной площадки на поселении Доброводы. Автор, проанализировав состав глины подиума для крупных сосудов и самих сосудов, пришла к выводу, что они изготовлены из одинакового глиняного теста и, скорее всего, формовались вместе [Мов-ша, 1984, с. 19].

Таким образом, в модели из Попудни фактически полностью воспроизведен интерьер жилищ поселений томашевско-сушковской группы, таких как Тальянки, Майданецкое, Доброводы и др. Он «отличается крайним однообразием» [Черновол, 2008, с. 176]. Печь здесь всегда располагалась справа от входа, слева находился подиум с крупными сосудами, а в центре, напротив входа, ближе к противоположной стене – глинобитное возвышение, «алтарь» [Круц, 1990, с. 45; Круц, Корвин-Пиотровский, Рыжов, 2001, с. 66–74; Исследование…, 2005, с. 9–10, 57–59; Шма-глий, Видейко, 2003, с. 88].

Модели жилищ и связанные с ними персонажи: круг аналогий и культурный контекст

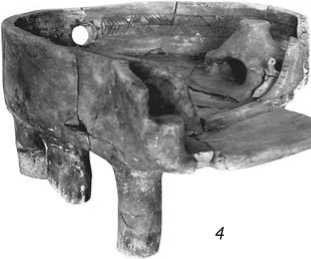

К настоящему времени на территории трипольского ареала найдено более 60 моделей жилищ, около трети из них хронологически близки попудненской находке и относятся к периоду Триполье CI (рис. 3). Проблемы типологии и классификации этих артефактов уже не раз затрагивались исследователями [Мовша, 1964; Овчинников, 1997; Гусєв, 1996; Якубенко, 1999]. По внешнему облику все авторы разделяют модели на открытые (без крыши) и закрытые (с крышей), с интерьером и без него. В наиболее дробной классификации С.А. Гусева учитывается и конфигурация платформы [Гусєв, 1996]. Согласно ей, модель из По-пудни можно отнести к типу BI1 – открытая, округлой формы, с интерьером [Там же, с. 18, 28]. К нему относятся, например, происходящие из той же группы памятников «томашевского типа» образцы с поселения-гиганта Тальянки [Круц, 2008], Доброводов [Мовша, 1984; Шатiло, 2005], а также модель из Сушковки – миниатюрная упрощенная, в виде мисочки на ножках, где из предметов интерьера изображена лишь печь [Козловська, 1926, с. 56–57, мал. 3]. Так же упрощена форма экземпляра из Черкасова Сада II (Кодым-ский р-н Одесской обл., Украина). Только вырез в передней части и крестообразный «алтарь» в центре указывают на то, что это модель жилища. Из-за наличия «алтаря» находка была интерпретирована как изображение культовой постройки [Полищук, 1989, с. 48]. Более широкий круг аналогичных предметов составляют «открытые» модели без интерьера. Наряду с «закрытыми» они встречаются на поселениях различных периодов Триполья–Кукутени*.

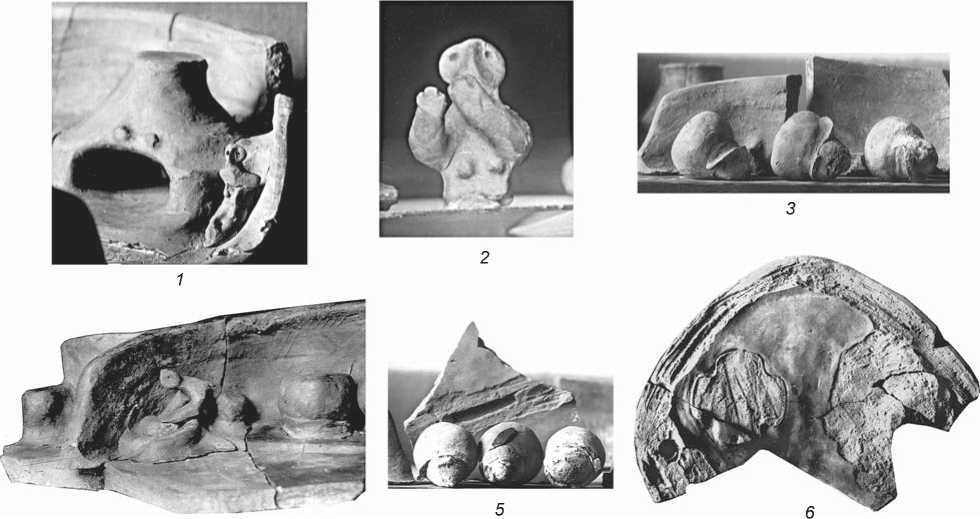

Аналогичные попудненскому экземпляру модели открытого типа с интерьерами, в которые помещены сопоставимые по масштабу фигурки людей, следует выделить в особый тип изделий. Ближайшим аналогом рассматриваемой является модель с поселения Сушковка (Уманский р-н Черкасской обл., Украина): идентичны все элементы интерьера, единственное

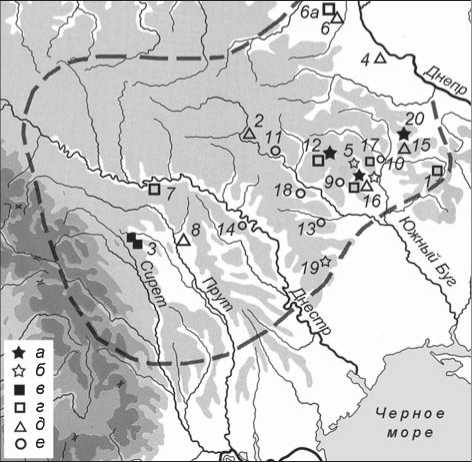

Рис. 3. Поселения трипольской культуры среднего – начала позднего периодов (BII–CI, CI), где были найдены модели жилищ.

1 – Владимировка; 2 – Ворошиловка; 3 – Гэлэешти; 4 – Гребени; 5 – Доброводы; 6 – Коломийщина II; 6а – Коломийщина I; 7 – Ко-новка; 8 – Костешты IV; 9 – Кочержинцы; 10 – Майданецкое; 11 – Немиров; 12 – Попудня; 13 – Пищана; 14 – Раковец; 15 – Рассоховат-ка; 16 – Сушковка; 17 – Тальянки; 18 – Тростянчик; 19 – Черкасов Сад II; 20 – Чичиркозовка.

а–г – открытые модели: а – с интерьером и персонажами; б – с интерьером; в – с персонажами; г – без интерьера; д – закрытые модели; е – фрагменты изделий, тип которых неопределим.

отличие – отсутствие человеческой фигурки у печи [Козловська, 1926, с. 52–53, мал. 1, 2; Пассек, 1949, с. 125]. Эта фигурка могла помещаться в интерьер отдельно: к периоду Триполье CI – Кукутени В относится целая серия сидящих статуэток, некоторые из них вполне могли быть использованы в моделях жилищ (см.: [Monah, 1997, fig. 176–183]). К рассматриваемому типу изделий принадлежит и фрагмент модели из Чичиркозовки (Звенигородский р-н Черкасской обл., Украина), где у печи сохранилось место крепления фигурки сидящего рядом с ней человека [Пассек, 1941, с. 219, рис. 11; 1949, с. 125, рис. 69, 3 ]. В этих трех образцах отражена устойчивая ассоциация жилищ и находящихся в них персонажей.

Практика экспонирования предметов пластики в интерьерах моделей жилищ – своеобразных «кукольных домиках» – достаточно широко распространена в культурах балкано-карпатского круга [Палагу-та, 2012, с. 91–94, 98]. Модели жилищ с уложенными в них статуэтками обнаружены на поселении Гэлэ-ешти в Румынии, относящемся к концу фазы Кукуте-ни A-B – началу Кукутени В. В одной из них было четыре фигурки, в другой – две. Статуэтки как мужские, так и женские [Cucoş, 1993]. В комплексе из Овчарова в Болгарии в модели жилища вместе с предметами интерьера находились четыре фигурки [Тодорова, 1983]. В Платиа Магула Зарко в Греции в модель, полностью повторяющую пропорции и интерьер дома, под полом которого ее обнаружили, были уложены восемь разнополых и разноразмерных статуэток. Автором раскопок они интерпретированы как изображение трех поколений одной семьи [Gallis, 1985]. В качестве специально предназначенной для демонстрации статуэток емкости могли служить и «алтари» на ножках, напоминающие по форме модели жилищ. Такой «алтарь» в виде миски диаметром 42–43 см на ножках был найден, например, на прекукутенско-раннетриполь-ском поселении в Исайе рядом с сосудом, в котором находился набор фигурок [Ursulescu, Tencariu, 2006, p. 123; Палагута, 2013, с. 148, рис. 1, 2 ; 8, 2 ]. В подобных комплексах допускается свободная расстановка статуэток в процессе формирования композиции и манипулирование ими. В большинстве случаев мас-

штаб фигурок больше, чем модели жилища, как часто бывает в современных детских игрушках [Палагута, 2012, с. 93–94].

Семантическое поле данной группы раннеземледельческой пластики, образованное устойчивой ассоциацией персонажей и жилища, пересекается с отраженным в письменных источниках и изобразительной традиции античным культом домашних божеств – ларов и пенатов, который, в свою очередь, связан с культом предков [Палагута, Митина, 2014]. Предположения о прямой связи этих образцов пластики с культом предков базируются либо на проведении аналогий между моделями жилищ эпох неолита и энеолита и погребальными урнами в виде «домиков мертвых» бронзового и раннего железного веков [Гладилин, 2009], либо на фольклорных параллелях [Дяченко, Черновол, 2007].

Но, похоже, модели из Попудни, Сушковки и Чи-чиркозовки отражают некое самостоятельное явление. Фигурки здесь не только выполнены в масштабе интерьера типичного трипольского жилища, что усиливает реалистичность сцены, но и изображены в процессе совершения определенного действия: один персонаж – женщина – растирает на зернотерке зерно, другой – возможно, мужчина – сидит у печи и наблюдает за ней (гендерные роли отражены ясно и наглядно). Эта сцена наиболее полно представлена в модели из Попудни, но можно предположить, что тот же «бытовой» сюжет лег в основу скульптурных композиций в интерьере моделей из Сушковки и Чичирко-зовки. От других подобных изделий с фигурками они отличаются соотнесением масштаба фигурок и дома, а также закреплением статуэток – их не предполагалось двигать или вынимать из модели, что указывает на изображение конкретной сцены. Повторение сцены на нескольких изделиях говорит о том, что изображение выступает в качестве иллюстрации к конкретному тексту. Возможно, это фольклорный или эпический сюжет, на протяжении нескольких поколений регулярно цитировавшийся в комментариях к данной скульптурной композиции в пределах определенной группы трипольско-кукутенского населения.

Поселения, где обнаружены модели попуднен-ского типа, близки территориально и хронологически. Все они отно сятся к томашевско-сушковской группе памятников, оставленных населением, продвинувшимся в лесостепную полосу Буго-Днепров-ского междуречья из Поднестровья в период Триполье BII–CI [Круц, Рижов, 1985, с. 53–54]. Носители этой традиции создавали поселения-гиганты, площадь которых достигала 300–400 га, а число жилищ – 2 тыс. В каждом из них проживало, по различным оценкам, от 4–5 до 10 тыс. чел. Присутствие трехмерных «сюжетных» изображений сочетается с концентрацией здесь моделей не только жилищ, но и саней [Балабина, 2004]. Акцент на сюжете, связанном с перемещением грузов, актуализирован как необходимостью обеспечения разросшихся поселений, так и сложившейся практикой «кочевого земледелия», обусловившего периодическое, через 50–60 лет, перемещение поселков на новое место.

Кроме того, именно в рамках томашевско-суш-ковской группы памятников обнаружена большая часть «реалистической» антропоморфной пластики [Бурдо, 2010, карта 1; 2013]. Термин «реалистическая пластика», впервые введенный Т.Г. Мовшей [1975], не вполне приемлем с точки зрения современного искусствоведения, где под реализмом подразумевается прежде всего творческий метод, направленный на отражение в художественном произведении окружающей реальности и касающийся по большей части его содержания [Шехтер, 2011, с. 11–14]*. Для трипольско-кукутенского искусства более подходит понятие «натурализм», который необходим для создания подобия, роль которого – узнавание [Там же, с. 14].

Появление до статочно представительной серии натуралистических изображений в период Триполье BII–CI могло быть обусловлено потребностью конкретизировать изображаемых персонажей на фоне изменений социальной реальности – формирования значительных по размеру коллективов, составлявших население поселений-гигантов [Палагута, 2012, с. 242–246]. В сообществах, насчитывавших тысячи человек и состоявших из множества родов и семей,

*Поэтому даже хорошо знакомый нам «социалистический реализм», по сути, таковым не является, а представляет собой производство «симулякров» – воображаемой, имитируемой реальности.

возникала необходимость придания изображаемым персонажам индивидуальных черт. Так они легче узнаваемы не только в пределах семей, проживающих в отдельных домохозяйствах или в пределах групп построек, но и их более дальними соседями.

Заключение: об интерпретациях моделей жилищ

В ключе вышесказанного мы можем подойти к решению вопроса о функциях моделей жилищ. Очевидно, что он не может решаться в рамках доминировавшей вплоть до недавнего времени тенденции соотносить пластику европейских раннеземледельческих культур исключительно с культами плодородия. Такой подход, воплотившийся в монументальных трудах М. Гимбутас [1996], представляется односторонним и умозрительным, лишенным четкого обоснования в конкретных материалах. Очевидно также, что модели построек как трипольской, так и иных кул ьтур, изображали не «храмы»*, а «типовые» жилища.

В культурах балкано-карпатского круга традиция изготовления моделей жилищ широко распространена. Такие находки встречаются достаточно часто, и рассматривать их следует не как особое явление, а в контексте всего комплекса пластики. Эти изделия полисемантичны: их значение может варьировать в рамках отдельных культурных традиций и изменяться в процессе развития.

Модель из Попудни, конечно же, изображает не просто бытовую сцену, как считал когда-то Э. Маевский [Majewski, 1913а, p. 227, 235]. Это исключается в силу ее повторяемости в аналогичных изделиях из Сушковки и Чичиркозовки той же томашевско-сушковской группы памятников. Скульптурная композиция могла быть связана с распространившимся в среде носителей данной линии трипольско-куку-тенских традиций фольклорным или мифологическим сюжетом, конкретизация которого требовала натуралистической формы изображения. Не исключено также и то, что значение таких моделей сводилось к изобразительному выражению благопо-желательной формулы, связанной с основанием домохозяйства или поселения либо с культом предков-основателей родовой группы.

Выражаем глубокую благодарность директору Национального археологического музея в г. Варшаве доктору В. Бжезинскому, заведующему отделом неолита С. Салачиньско-му, сотруднику отдела научной документации М. Краевской за предоставленную возможность исследовать и опубликовать модель жилища с трипольского поселения Попудня с использованием архивных фотографий. Мы также крайне признательны научному сотруднику Института археологии Университета им. Марии Кюри-Склодовской в г. Люблине доктору хабилитат А. Закосьцельне за помощь в работе с архивными документами.

Список литературы Модель жилища с трипольского поселения Попудня (Украина): новая интерпретация уникальной находки

- Балабина В.И. Глиняные модели саней культуры Кукутень-Триполье и тема пути // Памятники археологии и древнего искусства Евразии: Памяти Виталия Васильевича Волкова. - М.: ИА РАН, 2004. - С. 180-213.

- Бурдо Н.Б. Сакральний свiт трипiльської цивiлiзацiї // Енциклопедiя трипiльської цивiлiзацiї: в 2 т. - Київ: Укрполiграфмедiа, 2004. - Т. 1. - С. 344-420.

- Бурдо Н.Б. Реалистическая пластика Триполья-Кукутень: систематизация, типология, интерпретация // Stratum plus. - Кишинев, 2010. - № 2. - С. 123-167.

- Бурдо Н.Б. Реалистическая пластика культурного комплекса Триполье-Кукутень: Систематизация, типология, интерпретация. - Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2013. - 356 с.

- Вiдейко М.Ю. Попудня // Енциклопедiя трипiльської цивiлiзацiї: в 2 т. - Київ: Укрполiграфмедiа, 2004. - Т. 2. -С. 430-431.