Модели цифровых компетенций сотрудников: структурно-содержательный анализ

Автор: Токтарова Вера Ивановна, Ребко Ольга Васильевна

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Научные сообщения

Статья в выпуске: 5-6, 2022 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются вопросы, связанные с цифровой трансформацией отраслей экономики и необходимостью введения унифицированного стандарта цифровых компетенций сотрудников. Приводятся результаты анализа и сопоставления функциональной структуры и содержания трех моделей цифровых компетенций (модель цифровых компетенций DigComp и ее модификация для педагогов DigCompEdu, модель компетенций цифрового интеллекта, модель компетенций команды цифровой трансформации в системе государственного управления). Отмечены их принципиальные различия и выделены сходные группы компетенций. На основании наличия сходных компонентов делается вывод о возможности их использования для разработки стандартов и единой модели цифровых компетенций сотрудников.

Цифровая трансформация, цифровые компетенции, модель цифровых компетенций, стандартизация цифровых компетенций, цифровая культура, оценка цифровых компетенций

Короткий адрес: https://sciup.org/148324881

IDR: 148324881 | УДК: 378.1 | DOI: 10.18137/RNU.HET.22.05-06.P.008

Текст научной статьи Модели цифровых компетенций сотрудников: структурно-содержательный анализ

определения морально-этических основ для их использования, формирования глобальной цифровой культуры и стандартов цифровых компетенций.

На основе проведенного анализа научно-методической литературы в нашей работе мы исходим из того, что цифровая грамотность – это способность находить, критически оценивать, выбирать и использовать, создавать и распространять те цифровые техно- логии, информацию и средства, которые позволяют эффективно и безопасно решать личные, профессиональные и творческие задачи [7, с. 14]. Цифровые компетенции представляют собой способность решать разнообразные задачи в области применения информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ): использовать и создавать контент при помощи цифровых технологий, включая поиск и обмен информацией, ответы на вопросы, взаимодействие с другими людьми и компьютерное программирование [3, с. 10].

Сегодня немалые средства инвестируются государством в повышение цифровой грамотности сотрудников, развитие цифровых навыков и цифровой подготовки в разных отраслях экономики многих государств. Тем не менее, исследователи отмечают, что подобные инициативы до сих пор слабо координируются и имеют весьма ограниченное тематическое наполнение из-за отсутствия единой глобальной трактовки и согласованных стандартов цифровых компетенций [7].

Рассмотрим и сравним несколько моделей цифровых компетенций, получивших международное признание.

Модель цифровых компетенций DigComp и ее модификация для педагогов DigCompEdu. Целью создания модели является улучшение подготовки граждан в соответствии с требованиями меняющегося рынка труда, условиями глобализации, цифровой трансформации и неопределенности, а также необходимостью непрерывного личностного развития [6]. Советом Европы компетенции определяются, как совокупность знаний, навыков и оценок, адекватных определенному контексту. Рекомендуемые стандарты включают восемь ключевых компетенций, призванных обеспечить личностный рост, успех на рынке труда, социальную вовлеченность и активную гражданскую позицию: грамотность; мультиязычность; математическая компетенция и компетенция в сфере науки, технологий и инженерии; цифровая компетенция; личная, социальная и учебная компетенция; гражданская компетенция; предпринимательская компетенция; уважение к культуре и традициям других народов и самовыражение. В данной модели цифровая компетенция является отдельной составной частью в комплексе компетенций, характеризующих полноценного гражданина общества знаний.

Цифровая компетенция означает осознанное, критическое и ответственное использование цифровых технологий для обучения, работы и участия в жизни общества. Она включает в себя информационную грамотность, грамотность в использовании данных, коммуникацию и кооперацию в цифровой среде, создание цифрового контента (в том числе, программирова- ние), безопасность (в том числе, кибербезопасность), а также навыки решения проблем.

Развитие цифровой компетенции не является прерогативой какого-то одного учебного предмета в общеобразовательной школе. Она формируется по мере того, как цифровые технологии применяются в процессе обучения различным дисциплинам. Таким образом, у учащихся складывается отношение к цифровым технологиям как к эффективному и естественному инструменту для достижения личных, профессиональных, учебных и общественных целей. В профессиональном обучении глубина и уровень развития цифровой компетенции обучающихся зависит от выбранной специализации.

Развитие цифровых компетенций учеников школ и студентов вузов напрямую зависит от педагогов. ЕС предложена отдельная рамка цифровых компетенций для сотрудников сферы образования – DigCompEdu [8]. Данная модель имеет следующую структуру: на верхнем уровне все компетенции делятся на три большие группы – профессиональные, педагогические компетенции и компетенции учащихся. Далее все компетенции распределяются по шести областям: профессиональное взаимодействие, цифровые ресурсы, обучение и учение, оценка, расширение возможностей учащихся, поддержка и развитие цифровых компетенций учащихся. Всего в модели объединено 22 компетенции.

Группа «Профессиональные компетенции» объединяет компетенции, предполагающие использование педагогами цифровых технологий для профессионального взаимодействия с коллегами, обучающимися, их родителями во благо личного развития и на пользу своей образовательной организации.

Группа «Педагогические компетенции» объединяет четыре области. Это компетенции:

-

• необходимые для создания и распространения цифровых образовательных ресурсов;

-

• в сфере управления и использования цифровых технологий для обучения и изучения;

-

• направленные на выработку цифровых методов оценивания;

-

• описывающие потенциал цифровых технологий для организации студент-ориентированного процесса обучения.

Группа «Компетенции учащихся» включает в себя компетенции, необходимые педагогу для помощи обучающимся в развитии их цифровых компетенций.

Модель DigCompEdu содержит оценочную шкалу, позволяющую педагогам определить уровень развития своих цифровых компетенций [10]. Уровни «Новичок» (А1) и «Исследователь» (А2) предполагают, что педагог усваивает информацию и обладает базовыми навыками использования цифровых технологий в своей деятельности. Следующие два уровня – «Интегратор» (В1) и «Эксперт» (В2) – означают, что педагог успешно применяет цифровые технологии, структурирует и расширяет свои знания о практиках их использования. На высших уровнях – «Лидер» (С1) и «Пионер» (С2) – педагог передает свои знания, критически оценивает существующие практики применения цифровых технологий и предлагает собственные разработки и идеи в данной области.

Модель компетенций цифрового интеллекта. Цифровой интеллект, как совокупность цифровых компетенций, является универсальным понятием и не изменяется по профессиональным сферам. Основным инструментом оценки уровня развития компетенций является самоанализ. На сегодняшний день данная модель включает 24 цифровые компетенции в восьми наиболее значимых областях жизни в цифровом обществе [7]: цифровая идентичность, использование цифровых технологий, безопасность, защита данных, эмо-

МОДЕЛИ ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СОТРУДНИКОВ: СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ циональный интеллект, цифровая грамотность, коммуникация и цифровое право. В каждой области выделены три уровня сформи-рованности цифровых компетенций граждан:

-

1 уровень (общегражданский) – основное внимание уделяется базовым навыкам разумного, безопасного и этичного использования технологий. На этом уровне речь идет о понятиях цифровой идентичности, балансе использования технологий, понимании поведения, приводящего к киберрискам и угрозе персональным данным. Также данный уровень подразумевает развитие цифровой эмпатии, информационной грамотности и основ управления цифровым следом.

-

2 уровень (творческий) – создание нового знания, технологий и контента с помощью цифровых технологий. На этом уровне осуществляется более глубокое развитие цифровых компетенций, вводятся понятия цифрового соавторства и защиты авторских прав в сети, происходит переход от сбалансированного использования технологий к здоровьесберегающим приемам в работе с техникой. Важной становится не просто эмпатия в цифровом мире, а способность к сотрудничеству и эффективной коммуникации посредством цифровых технологий. Базовые навыки информационной грамотности перерастают в умение создавать собственный информационный контент, анализировать его и управлять им.

-

3 уровень (конкурентоспособность) – применение инноваций для позитивных изменений в обществе и экономике. Здесь главную роль играет осознание влияния своей коммерческой деятельности на устойчивое развитие экономики. Особое внимание уделяется использованию технологий на благо общества, умению предсказать социальные и экономические киберриски, управлять ими и кибер-

- безопасностью организаций. Конкурентоспособность в цифровом пространстве предполагает эффективное применение искусственного интеллекта в выбранной сфере деятельности, развитые навыки управления личными взаимоотношениями и массовыми коммуникациями.

Модель компетенций команды цифровой трансформации в системе государственного управления. В нашей стране также разработано несколько моделей цифровых компетенций. Однако, как и во всем мире, единого стандарта для них в Российской Федерации не выработано. Этому препятствуют в том числе и дискуссии о терминологии. Основными документами, на которые ориентируются многие разработчики моделей цифровых компетенций, являются Национальная программа «Цифровая экономика РФ» [4] и Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики», в котором приводится соответствующий глоссарий [1] – документ, включающий в себя определения таких понятий как «модель компетенций», «базовые компетенции цифровой экономики», «ключевая компетенция цифровой экономики» и др.

В качестве примера отечественной разработки рассмотрим модель компетенций команды цифровой трансформации в системе государственного управления, представленную Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (далее – РАНХиГС) [2]. Модель состоит из четырех крупных блоков: базовые цифровые компетенции, профессиональные компетенции, цифровая культура и личностные компетенции. Несмотря на то, что «цифровой» компонент входит в название только двух блоков, вся модель реализуется в цифровой среде и неразрывно с ней связана.

Под базовыми цифровыми компетенциями разработчики модели по- нимают «минимально необходимый уровень знаний и навыков использования ИКТ в повседневной и профессиональной деятельности» [2, с. 19]. Данный блок включает в себя цифровое потребление, цифровую безопасность и цифровые компетенции. К личностным компетенциям относится все то, что помогает сотруднику в процессе реализации стратегии цифровой трансформации организации: нацеленность на результат, клиен-ториентированность, коммуникативность, эмоциональный интеллект, креативность, критичность. Профессиональные компетенции в рамках данной модели включают в себя разнообразные управленческие теории и их практическое применение: управление цифровым разрывом, развитие организационной культуры, управление данными и их использование, применение различных инструментов управления процессами и цифровых технологий, развитие информационных технологий.

Цифровая культура в контексте этой модели понимается узко, как «система ценностей, установок, норм и правил поведения, которую принимает, поддерживает и транслирует команда цифровой трансформации» [2, с. 32]. В отличие от трех остальных групп, цифровая культура включает в себя не компетенции, а ценности. Ключевыми ценностями являются цифровая компетентность сотрудников, клиенториентированность цифровых продуктов госсектора, ориентация на данные, коллаборация на базе цифровых технологий, гибкость и принятие рисков.

Сравнительный анализ моделей цифровых компетенций. В целом, сравнивать существующие модели цифровых компетенций довольно сложно. Как отмечалось ранее, в мире не существует эталона, на который можно было бы ориентироваться при их построении. Предлагая тот или иной набор компетенций, каждый автор опирается на собственные принципы, исследования, опыт, цели и трактовку основных понятий.

Рассмотренные нами зарубежные модели имеют определенные точки пересечения: их объединяет уровневая структура и универсальный характер предложенных компетенций. Несмотря на то, что модель DigComp имеет отраслевые вариации (например, Digital Competences for Educators), все они строятся на основе общегражданских компетенций, обеспечивающих выживание в условиях Четвертой промышленной революции. Также авторы рассмотренных моделей настаивают на формировании цифровых компетенций, начиная с общеобразовательной школы. Принцип непрерывного образования и развития является для обеих зарубежных моделей одним из базовых. И цифровой интеллект, и DigComp подробно описывают набор знаний, умений и оценок, соответствующих той или иной компетенции, что говорит о тщательной проработке их содержания.

Основное отличие зарубежных моделей друг от друга состоит в том, что модель цифрового интеллекта включает в себя больше личностных компетенций, реализуемых в цифровой среде, тогда как DigComp сосредоточена на использовании и создании цифрового контента, работе с информацией и данными, эффективном использовании технологий. Разработчики модели цифрового интеллекта считают, что состав цифровых компетенций необходимо пересмотреть в связи с непрерывно возрастающими потоками информации, быстро меняющимися технологиями и глобальным курсом на цифровую трансформацию. В современном мире подход к определению цифровых компетенций как совокупности только цифровой грамотности, цифровых навыков и цифровой готовности утрачивает свою актуальность. Сегодня цифровые компетенции должны стать более широким и разносторонним понятием, чем просто набор технических навыков [7]. Основная цель их формирования – помочь гражданам справиться не столько с технологической стороной вопроса, сколько с социально-экономическими и моральноэтическими вызовами и требованиями современного общества.

Западные разработчики стремятся к максимальной универсальности своих моделей. Так, рамка DigComp может применяться для развития цифровых компетенций школьников, для высшего образования и профессионального развития. Во всех этих случаях модификации будут минимальными и ситуативными. Модель компетенций команды цифровой трансформации носит более узконаправленный характер и закрывает потребности в цифровом развитии состоявшихся профессионалов.

В отличие от двух зарубежных моделей, модель компетенций команды цифровой трансформации не имеет уровневой структуры и включает лишь базовые компоненты. Также нет четких указаний на то, какие знания, умения, навыки входят в состав той или иной базовой цифровой компетенции или компетенции цифровой культуры. Это затрудняет разработку инструмента и системы оценки уровня развития компетенций в рамках модели. При этом личностные и профессиональные компетенции в сфере цифрового развития расшифрованы достаточно подробно. Базовые цифровые компетенции касаются в большей степени вопросов технического характера: потребления контента, кибербезопасности, выбора и ответственного использования соответствующих технологий. Все профессиональные и личностные качества («мягкие навыки», эмоциональный интеллект, креативность, коммуникация и др.) вынесены в другие разделы.

Однако, если сосредоточить внимание на описании содержания компетенций, можно найти определенные точки пересечения у разных на первый взгляд концепций. Так, во всех описанных моделях подчеркивается значение таких компетенций, как коммуникация и кооперация в цифровой среде, защита персональных данных и управление поведенческими рисками, цифровая грамотность и др.

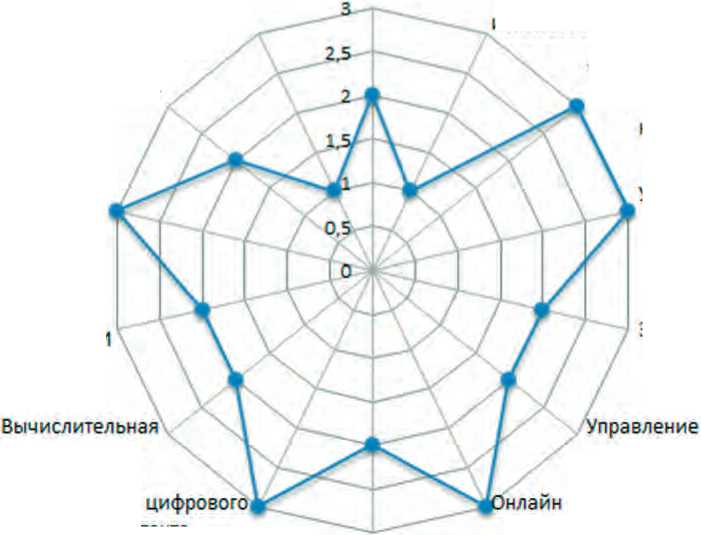

К примеру, во всех трех представленных моделях большое внимание уделяется онлайн-коммуника-ции и кооперации, управлению безопасностью персональных данных и правами интеллектуальной собственности, контентными и поведенческими киберрисками (см. Рисунок). Осознание индивидом пробелов в развитии его цифровых компетенций представлено только в модели DigComp, так как одна из ее целей – поддержка принципа образования на протяжении всей жизни. Данная компетенция или, скорее, качество личности цифрового гражданина, обеспечивает видимый вектор развития в обществе знаний. Сбалансированное использование цифровых технологий – это отличительная особенность модели компетенций цифрового интеллекта. В ее основу положена ориентация на общечеловеческие ценности, осознанность действий, этику взаимодействия с технологиями и людьми в цифровой среде, а также разумное потребление в цифровом мире.

Таким образом, рассмотрев и сравнив три разные по структуре, содержанию и направленности модели цифровых компетенций, мы можем выделить несколько основных общих компонентов. Это создание цифрового контента (творческий компонент), управление правами интеллектуальной собственности (правовой компонент), управление безопасностью данных, контентными и поведен-

МОДЕЛИ ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СОТРУДНИКОВ: СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Осознание своих пробелов в развитии цифровых компетенций

Решение технических проблем

Сбалансированное использование цифровых технологий

Цифровая идентичность гражданина

Управление правами интеллектуальной собственности

Использование больших данных и ИИ

Управление безопасностью персональных данных

Эмпатия в цифровой среде грамотность коммуникация и кооперация

Массовые коммуникации

Управление контентными и поведенческими киберрисками

цифровым следом

Создание контента

Рисунок. Наличие цифровых компетенций в различных моделях ческими рисками (поведенческий компонент). Именно они являются ключевыми для обеспечения комфортной жизнедеятельности в условиях цифрового мира. Развитые в достаточной степени, эти компе- тенции позволяют личности эффективно и безопасно проявлять свои творческие способности, защищать свои права, налаживать личные и профессиональные взаимоотношения посредствам циф- ровых технологий. Выявленные компоненты можно использовать в качестве базиса для дальнейшей разработки содержательных стандартов единой модели цифровых компетенций сотрудников.

Список литературы Модели цифровых компетенций сотрудников: структурно-содержательный анализ

- Глоссарий к паспорту федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" / Кадры для цифровой экономики: центр компетенций. URL: https://old.digitalskills.center/upload/iblock/1f0/1f00ddfe11a8b811f9a4ca11f6f1685f.pdf?_ga=2.156408635.1071647063.1640266394-1117101999.1640266394_(gaTa обращения: 01.02.2022).

- Модель компетенций команды цифровой трансформации в системе государственного управления; под ред. М.С. Шклярук и др. М.: РАНХиГС, 2020. 84 с.

- Обучение цифровым навыкам: глобальные вызовы и передовые практики. Аналитический отчет; под ред. В.О. Катькало и др. М.: АНО ДПО "Корпоративный университет Сбербанка", 2018. 136 с.

- Паспорт национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" / Официальный сайт Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. URL: https://digital.gov.ru/uploaded/files/programma.pdf (дата обращения: 01.02.2022).

- Шваб К. Четвертая промышленная революция М.: Эксмо, 2016. 139 с.

- Key Competences for Lifelong Learning in the European Schools, 2018. Office of the Secretary-General of the European Schools. URL: https://www.eursc.eu/BasicTexts/2018-09-D-69-en-1.pdf (дата обращения: 01.02.2022).

- Park Y.Common Framework for Digital Literacy, Skills and Readiness / DQ Institute. URL: https://www.dqinstitute.org/wpcontent/uploads/2019/03/DQGlobalStandardsReport2019.pdf (дата обращения: 01.02.2022).

- Punie Y., Redecker C. (Eds.) European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu, EUR 28775 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2017 / JRC Publications Repository. URL: https://publica-tions.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC107466 (дата обращения: 01.02.2022).

- Society 5.0.Integrating Digital World and real World to Resolve Challenges in Business and Society, 2021. Website Society 5.0. URL: https://www.conference-society5.org/(дата обращения: 01.02.2022).

- Fedorova S.N., Toktarova V.I. Mathematical Background of Students at the Present Stage of Society Development: Importance, Model, Quality. Proceedings of 2nd International Conference on Advances in Education and Social Sciences (ADVED 2016). 2016. P. 489-492.