Модели и принципы построения системы адаптивного обучения

Автор: Сидорова А.Д., Гвоздева Т.В.

Журнал: Сетевое научное издание «Системный анализ в науке и образовании» @journal-sanse

Рубрика: Новые образовательные системы и технологии обучения

Статья в выпуске: 3, 2024 года.

Бесплатный доступ

Адаптивное обучение в современных условиях имеет важную роль в организации образовательной деятельности. На данный момент разработано множество систем обучения с претензией на адаптивность. Для разработки системы адаптивного обучения необходимо разработать общие принципы построения таких систем. Авторы статьи на основе исследования существующих адаптивных моделей обучения выделяют принципы построения системы адаптивного обучения.

Электронное обучение, адаптация контента, адаптивная система обучения

Короткий адрес: https://sciup.org/14131510

IDR: 14131510 | УДК: 378.14:004

Текст научной статьи Модели и принципы построения системы адаптивного обучения

Sidorova A. D., Gvozdeva T. V. Models and principles of building an adaptive learning system. System analysis in science and education, 2024;(3):131-139 (in Russ). EDN: SJHGAS. Available from:

Статья находится в открытом доступе и распространяется в соответствии с лицензией Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная (CC BY 4.0)

С развитием цифровых технологий произошло повсеместное внедрение информационных технологий во все сферы жизни. Обучение вышло на новый уровень из-за доступа к обширным объемам данных и предоставления услуг из любой точки мира. Более 15 лет назад появилось понятие электронного образовательного ресурса, откуда современное общество получает данные различной природы и степени достоверности. Согласно ГОСТ Р 52653-2006 «Информационно-коммуникационные термины в образовании. Термины и определения», электронный образовательный ресурс (ЭОР) – образовательный ресурс, представленный в электронно-цифровой форме и включающий в себя структуру, предметное содержание и метаданные о них. Под ЭОР чаще всего представляют образовательный контент, который имеет две основные части – контентное содержание и контентная форма.

Модели построения ЭОР различаются и соотносятся с методами обучения. Дидактика, отрасль педагогики, занимающаяся исследованием процесса обучения, изучает и раскрывает теоретические основы организации процесса обучения, включая закономерности, принципы и методы обучения, а также разрабатывает новые принципы, стратегии, методики, технологии и системы обучения (по Н.В. Бор-довской и А.А. Реану) [1, с. 86]. Важным элементом любой дидактической системы являются её цели, которые могут определяться различными факторами. Цель образовательного процесса заключается в достижении устойчивого состояния системы знаний о предметной области.

Образовательный процесс состоит из последовательных этапов, и эффективность обучения зависит от способа их организации. Существуют различные модели обучения, начиная от концепции полного контроля со стороны преподавателя и линейности процесса обучения до адаптивных моделей, предполагающих гибкость и вариативность в учебном процессе, позволяющих учитывать индивидуальные особенности каждого обучающегося.

-

1. Модели адаптивного управления электронными образовательными ресурсами

Согласно теориям адаптивного обучения, требования к адаптивности систем обучения включают следующие позиции [8]:

-

1. Индивидуальность: Адаптивная модель обучения должна учитывать индивидуальные особенности каждого студента, его скорость обучения и уровень знаний.

-

2. Постепенное усложнение: Модель должна предоставлять материалы и задания, которые постепенно усложняются по мере освоения студентами новых знаний и навыков.

-

3. Обратная связь: Модель должна обеспечивать мгновенную обратную связь для студентов, чтобы они могли сразу увидеть свои ошибки и успехи.

-

4. Оценка когнитивных процессов: Модель должна анализировать когнитивные процессы студентов, такие как восприятие, внимание, память и мышление, чтобы определить их сильные и слабые стороны и предложить соответствующие обучающие материалы.

-

5. Адаптация к когнитивным ограничениям: Модель должна адаптироваться к когнитивным ограничениям студентов, таким как ограничения памяти и внимания, чтобы помочь им эффективно усваивать информацию.

-

6. Поддержка принятия решений: Модель должна предлагать рекомендации и советы по выбору следующих шагов в обучении, основываясь на обратной связи и анализе когнитивных процессов студентов.

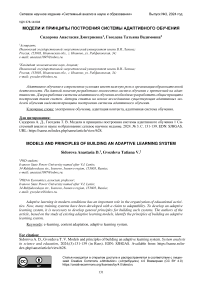

Концепция программированного обучения, разработанная С. Л. Пресси, Б. Ф. Скиннером и их последователями в период с 1950 по 1960 год, основана на использовании обучающих машин. Процесс обучения включает в себя разделение материалов на небольшие части и самоконтроль за их прохождением (рис. 1) [2]. Этот процесс регулируется принципом обратной связи, где тестирование играет роль регулятора. Особенностью этой модели является возможность индивидуализировать скорость обучения. Эта модель служит основой для класса адаптивных моделей.

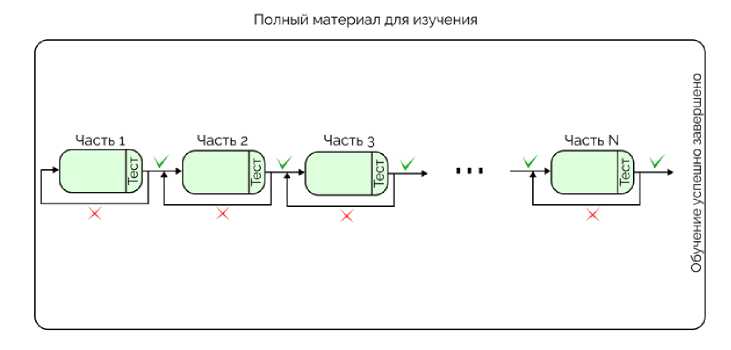

Н. А. Краудер предложил модель разветвлённого программирования, которая характеризуется добавлением материалов в случае неудачного прохождения тестирования (рис. 2).

Рис. 1. Модель обучения «Линейное программирование» по Б.Ф. Скиннеру

Рис. 2. Модель обучения «Разветвленное программирование» Н.А. Краудера

В модели Э. Г. Паска изменён подход к составу частей образовательного материала. При допустимом уровне ошибок обучающийся продолжает движение по материалу. Уровень сложности меняется в зависимости от количества ошибок и времени прохождения (рис. 3).

Полный материал для изучения

Часть 1

Часть 2

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 1

Уровень 2

Уровень з

Уровень 4

Уровень 5

Уровень М

Уровень з

Уровень 4

Уровень 5

Уровень М

Часть з

|

Уровень 1 |

|

|

Уровень 2 |

|

|

Уровень з |

------► |

|

Уровень 4 |

|

|

Уровень 5 |

|

|

... |

|

|

Уровень М |

Часть N

<11

а

Рис. 3. Концепция адаптивного обучения Гордона Паска.

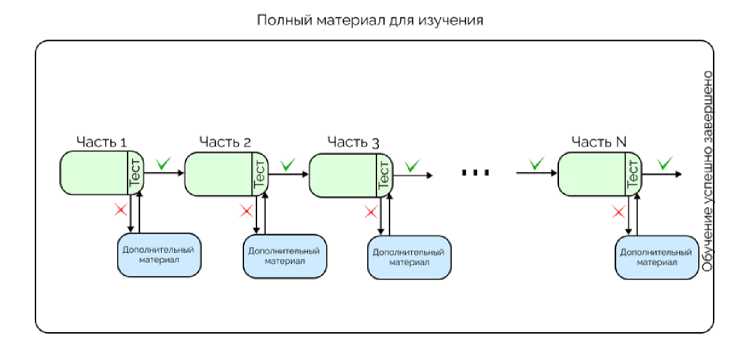

У. Найссер разработал подход к обучению, основанный на перцептивном цикле, который схематически представлен на рисунке 4. Он исследует теорию восприятия, согласно которой обучающийся создаёт предвосхищающие схемы, на основе которых воспринимает информацию. Затем, опираясь на полученную информацию и те же предвосхищающие схемы, обучающийся получает дополнительную информацию [3, с. 42].

Рис. 4. Перцептивный цикл У.Найссера

Современные электронные образовательные системы учитывают некоторые характеристики обучаемого и адаптируются под них. Адаптированная образовательная система может быть создана с разным уровнем индивидуализации и реализована с использованием различных технологий.

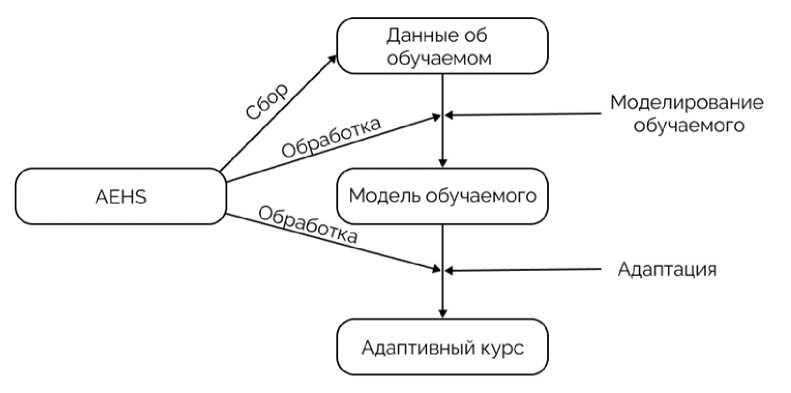

В исследовании П. Брусиловского разрабатываются модели адаптивных обучающих гипермедиа систем ( AEHS ) (рис. 5) [6].

Рис. 5. Процесс адаптации в адаптивных обучающих гипермедиа системах

Первым этапом в представленной системе является сбор и обработка данных, на основе которых строится модель обучаемого. Данные в AEHS могут собираться двумя способами:

-

1. явно – пользователь самостоятельно указывает все свои интересы и проблемы, даёт полный ответ на результаты обучения;

-

2. неявно – путём анализа поведения пользователя в системе.

По определению П. Брусиловского, адаптивная гипермедиа-система — это система, которая заботится о личности обучаемого, чтобы предоставить модель целей, потребностей и задач или знаний каждого отдельного обучаемого, и использовать эту модель во время взаимодействия с пользователем, чтобы адаптироваться к его потребностям [7].

Группа учёных из Манчестерского университета и колледжа вычислительной техники и информационных технологий Саудовской Аравии, используя достижения П. Брусиловского, провела серию экспериментов по определению уровня корреляции между успешным освоением материала обучающимся и материалом, представленным относительно обнаруженного стиля обучаемого. Их исследование показывает, что корреляция данных показателей имеет низкое значение, но по возможности стиль обучения необходимо учитывать при представлении учебных материалов.

В качестве особенных систем обучения в отдельный класс можно выделить адаптивные веб-ресурсы. Их особенность заключается в следующем:

-

1. разрыв во времени и пространстве преподавателя и обучающегося;

-

2. возможность сбора дополнительных данных из окружения обучающегося (на основе анализа данных браузера).

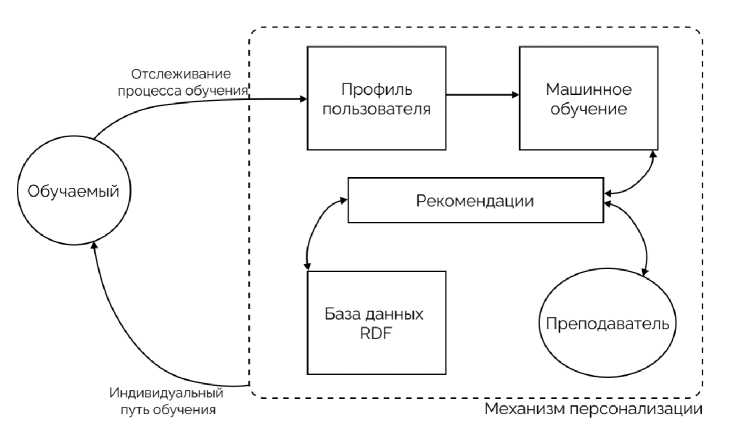

В Эссекском университете группой учёных было проведено исследование по созданию адаптивного образовательного веб-ресурса. На основе собственных исследований и исследований других учёных они предложили модель адаптивной системы электронного обучения (рис. 6). В качестве поступающей пользовательской информации выступают персональная информация, интересы пользователя (какие темы он планирует изучать), данные о действиях в системе и результаты и эффективность прохождения материала (тестирование, анкетирование и другие задания). У преподавателя также есть возможность корректировать некоторые рекомендации, чтобы повысить эффективность образовательных мероприятий.

Рис. 6. Модель системы адаптивного обучения

Реализация концепций адаптированного обучения нашла своё продолжение в современных системах онлайн-обучения:

-

1. Системы управления обучением ( LMS – Learning Management System ). Преподаватель создаёт курс обучения и настраивает его под специфику учебного плана и группу обучающихся [4].

-

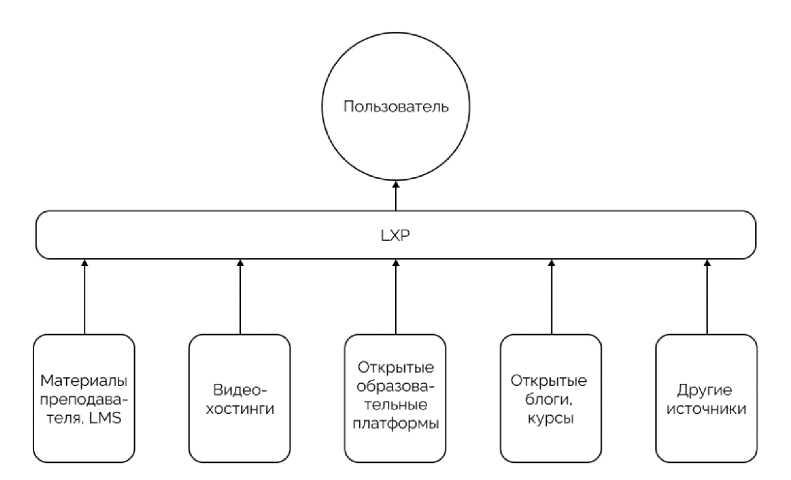

2. LXP -системы ( Learning Experience Platform ) анализируют область профессиональных (образовательных) интересов. Они собирают всю доступную информацию в интернете (дополнительно к материалам преподавателя, LMS ) и после анализа (с помощью алгоритмов машинного обучения) предлагают материалы для изучения обучающемуся (рис. 7).

-

2. Принципы построения адаптивной системы обучения

Рис. 7. Схема работы LXP

Часть представленных моделей являются линейными, точка входа является единой для всех, что невозможно ввиду мозговой уникальности человека, и имеются чётко заданные материалы обучения (что также является проблематичным из-за индивидуальности мозга человека). Следовательно, использование таких моделей порождает дополнительные действия со стороны обучаемого. Для выявления адаптивных систем управления образовательным процессом необходимо привести общие принципы построения таких моделей.

Управляющее воздействие формируется на основе информации о текущем состоянии системы или процесса, получаемой с помощью обратной связи. Этот принцип лежит в основе управления многими системами. Процесс формирования управляющего воздействия с использованием обратной связи можно представить в виде следующих этапов:

-

- измерение текущего состояния системы или процесса;

-

- сравнение текущего состояния с желаемым или заданным состоянием (целевым значением);

-

- определение разницы (расхождения) между текущим и целевым состояниями (ошибки);

-

- вычисление управляющего воздействия на основе полученных данных и других параметров системы;

-

- применение управляющего воздействия для изменения состояния системы в нужном направлении.

Этот процесс повторяется непрерывно, что позволяет системе или процессу оставаться вблизи целевого состояния, несмотря на возможные возмущения [9]. Система управления образовательным контентом (независимо от уровня адаптации) принимает на вход данные о пользователях, их опыте и знаниях и принимает управляющее решение об адаптации контента к текущему и последующим пользователям. Обучающийся, предоставляя исходные данные для адаптации, также является источником адаптации для системы. Принцип организации адаптивной системы обучения основан на двусторонней адаптации – система помогает объекту, объект развивает систему под других объектов. Соответственно выстраивается целесообразная взаимная адаптация.

Образовательный процесс состоит из этапов, которые могут повторяться в течение всей жизни человека. Часть этих этапов основана на теории забывания, сформулированной психологом Германом Эббингаузом в конце XIX века. В ходе экспериментов, в которых участникам предлагалось запомнить список бессмысленных слогов, Эббингауз обнаружил, что участники быстро забывали информацию в течение первых часов и дней после заучивания. Этот принцип известен как кривая забывания Эббин-гауза. Однако исследования показали, что забывание не является линейным процессом. Информация может оставаться в долговременной памяти, даже если она не используется активно. Чтобы предотвратить забывание, необходимо периодически повторять изученный материал и применять полученные знания на практике. Кроме того, человек развивается всю жизнь, решая различные проблемы и задачи. В некоторых случаях достаточно уже имеющихся знаний и опыта. Новые знания необходимы, когда человек сталкивается с новыми проблемами, которые не могут быть решены с помощью старых знаний и методов.

Соответственно, необходимо регулярно проводить контроль по достижению заданного целевого состояния и корректировать объект управления для достижения заданного. Для оценки результатов и дальнейшей адаптации применяется принцип обратной связи. Обратная связь является основой саморегулирования, развития систем, приспособления их к изменяющимся условиям существования [7, с. 36]. Такой процесс повторяется постоянно в процессе обучения. Для соответствия постоянному развитию и обучению человека, к системе адаптивного обучения предъявляется требование к удовлетворению принципам сценарно-ориентированности и постоянного развития, постоянной адаптации.

Любая открытая развивающаяся система обладает связью со средой. Среда представляет собой совокупность всех объектов, изменение свойств которых влияет на систему, а также тех объектов, чьи свойства меняются в результате поведения системы. Система реагирует на изменения как внешней, так и внутренней среды. При изменении внешней среды данные об изменении поступают в систему, что приводит к изменению внутренней среды. Следовательно, система управления образовательным процессом вынуждена претерпевать изменения при изменении объекта – образовательного процесса. Эти изменения должны быть произведены в короткий промежуток времени, чтобы быть актуальными для того, кто воспринимает результат работы системы. Принцип своевременности в адаптивной образовательной электронной системе заключается в том, что система должна быстро и адекватно реагировать на изменения окружающей среды и образовательной ситуации. Это позволяет системе предоставлять обучающемуся актуальную и полезную информацию в нужный момент времени, учитывая его индивидуальные потребности и уровень знаний. Своевременность в данном контексте означает способность системы быстро анализировать изменения в среде, оценивать их значимость и вносить соответствующие корректировки в процесс обучения. Период своевременности ограничен по времени. Он может варьироваться от доли секунды (в случае мгновенной поставки адаптированных материалов и рассчитывается скоростью чтения обучаемого) до момента сохранения актуальности материалов для обучаемого.

Данные обратной связи, поступающие в систему, формируют постоянно обновляемую базу данных об обучающихся и материалах обучения. Это позволяет реализовать принцип непрерывного мониторинга, который является следствием принципа постоянной адаптации.

Образовательный процесс представляет собой процесс управления преобразованием знаний учащегося. Для достижения целей обучения могут применяться различные модели, основанные на разных теориях обучения. Индивидуальная траектория обучения – это индивидуальный путь достижения поставленной образовательной цели (или учебной задачи) конкретным учащимся, соответствующий его способностям, мотивам, интересам и потребностям. Образовательный процесс и индивидуальная траектория состоят из отдельных этапов, каждый из которых имеет критерии достижения результата, служащие основой для дальнейшего обучения. Таким образом, процесс обучения является сценарно-ориентированным.

Образование продолжается на протяжении всей жизни человека. Он приобретает компетенции, которые представляют собой постоянно меняющуюся целевую функцию, выраженную на языке образовательного процесса. В зависимости от времени (включая развитие в профессиональной деятельности) человек стремится достичь определённых компетенций, максимизируя свою целевую функцию и приближаясь к желаемому результату. Поэтому необходимы определённые образцы, позволяющие оценить достижение целей. В системе высшего образования такими стандартами являются компетенции, определяемые государством для проверки достижения целей.

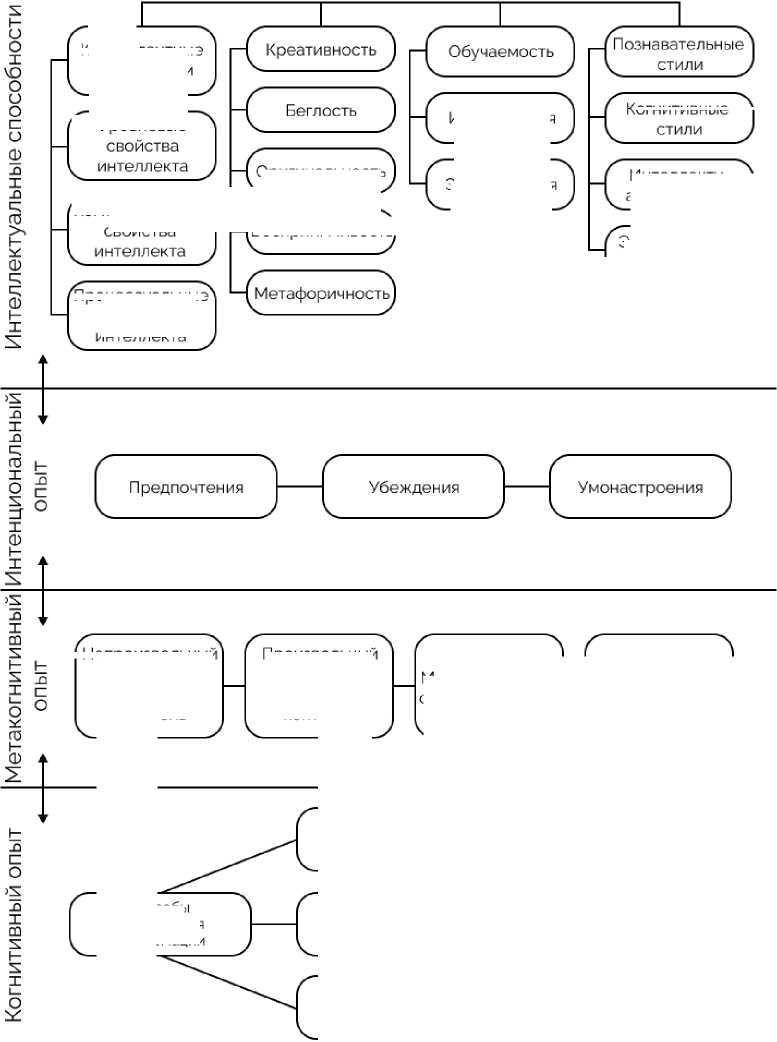

Среди советских и российских исследований таких процессов наибольшее влияние получила теория Марины Александровны Холодной. Согласно этой теории, интеллект по своему онтологическому статусу представляет собой особую форму организации индивидуального ментального (умственного)

опыта в виде наличных ментальных структур, прогнозируемого ими ментального пространства и ментальных репрезентаций происходящего, строящихся в рамках этого пространства [5]. Модель психологического устройства интеллекта, иллюстрирующая особенности его структурной организации с точки зрения состава и строения ментального опыта субъекта, представлена на рисунке 8. Эта модель показывает, что наиболее эффективное восприятие и познание строятся на наиболее полном и тесном взаимодействии всех представленных аспектов, все аспекты психики необходимо рассматривать в синтезе, а также обращать внимание на их характер связи.

На основе исследований таких учёных, как У. Найссер и М.А. Холодная, можно сделать вывод, что для достижения наилучших результатов необходимо ориентировать систему управления образовательным процессом на когнитивные особенности учащегося. Эти особенности основаны на изучении организации мозговой деятельности человека. На основе этих исследований формируется принцип когнитивной организации системы обучения.

Когнитивные

Процессуальные свойства интеллекта

Эпистемологические стили

Метакогнитивная осведомленность

Понятийные психические структуры

Семантические структуры

Когнитивные схемы

Открытая познавательная позиция

Рис. 8. Модель психологического устройства интеллекта по М.А. Холодной

Конвергентные способности

' Уровневые

Оригинальность

Имплицитная

Эксплицитная

комбинаторные свойства

Непроизвольный интеллектуальный контроль

Способы кодирования информации

Восприимчивость)

11роизвольныи интеллектуальный контроль

Архетипические структуры

Интеллектуальные стили

Таким образом, к принципам построения адаптивной системы управления образовательным процессом относятся:

-

- принцип двусторонней адаптации (целесообразная взаимная адаптация);

-

- принцип сценарно-ориентированности;

-

- принцип постоянного развития, постоянной адаптации;

-

- принцип своевременности;

-

- принцип непрерывного мониторинга;

-

- принцип когнитивной организации системы обучения.

Заключение

Представленные в статье принципы должны быть включены в основу построения адаптивной системы управления образовательным контентом. На данный момент существуют системы, которые удовлетворяют одному или нескольким принципам адаптивного обучения. Активно развиваются системы обучения, основанные на когнитивных особенностях обучающегося. При этом ориентация на когнитивные особенности отдельного обучающегося получает своё развитие в разработке когнитивных карт и построения карт контента (построение базовой карты контента и её изменение (адаптация)).

Список литературы Модели и принципы построения системы адаптивного обучения

- Бордовская, Н. В. Педагогика: Учебное пособие / Н. В. Бордовская, А. А. Реан - СПб.: Питер, 2015 - 304 c.

- Пятьдесят современных мыслителей об образовании, От Пиаже до наших дней / пер. с англ. С. И. Деникиной; под науч. ред. М. С. Добряковой; Нац. исслед. ун-т "Высшая школа экономики". - 2-е изд. - М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. - 488 с.

- Найссер У. Познание и реальность / Найссер У. - Москва: Прогресс, 1981 - 230 c.

- Тербушева, Е. А. Аналитический потенциал платформы Moodle для мониторинга качества персонифицированного обучения / Е. А. Тербушева, К. Р. Пиотровская // Общество. Коммуникация. Образование. - 2021. - Т. 12, № 4. - С. 19-34. DOI: 10.18721/JHSS.12402

- Холодная, M. А. Психология интеллекта: парадоксы исследования. Москва - Томск, 1996.

- Волянская, Т. А. Вопросы адаптивности в системах дистанционного обучения [Текст] / Т. А. Волянская // System Informatics (Системная информатика). - 2020. - № 16. - С. 11-46.

- Волкова, В. Н. Теория систем и системный анализ: учебник для вузов / В. Н. Волкова, А. А. Денисов. - 3-е изд. - Москва: Издательство Юрайт, 2024. - 562 с.

- Судейская А. Адаптивное обучение: что это и зачем нужно / Судейская А. // Skillbox Media: [сайт]. - Skillbox, 2024. - URL: https://skillbox.ru/media/education/adaptivnoe-obuchenie-chto-eto-i-zachem-nuzhno/. - Дата публикации: 14.07.2022.

- Цветкова, О. Л. Теория автоматического управления: учебник / О. Л. Цветкова. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 209 с. EDN: XVIYQR