Модели, методы и средства организации учебного процесса с использованием уровневых дисциплин

Бесплатный доступ

В статье предложены и обоснованы методы разработки уровневых дисциплин, используемых при обучении в режиме индивидуальных образовательных траекторий. В ходе образовательного процесса осуществляется управление уровнями сложности задач и объемами заданий при выполнении практических и лабораторных работ. Соотнесение с уровнями обучения осуществляется индивидуально для каждого из обучаемых по результатам контрольных мероприятий, проводимых перед выполнением практических занятий.

Индивидуальные образовательные траектории, уровневые дисциплины, динамические группы, информатика

Короткий адрес: https://sciup.org/148329092

IDR: 148329092 | УДК: 37.04 | DOI: 10.18137/RNU.V9187.24.02.P.68

Текст научной статьи Модели, методы и средства организации учебного процесса с использованием уровневых дисциплин

Устойчивой тенденцией развития высшего образования является переход к инновационным формам обучения, реализующим индивидуальные образовательные траектории (далее – ИОТ) в учебном процессе. Благодаря этому становится возможным шире учитывать потребности и предпочтения обучающихся [1–6].

Уровневое обучение и его особенности

Один из способов реализации ИОТ заключается в организации уровневого обучения. Основной особенностью уровневых дисциплин является их адаптация к степени успешности освоения учебного материала обучающимися. В этом случае обучение ведется в различных подгруппах по отличающимся по сложности и объемам программам. Отнесение обучающихся к тому или иному уровню и, соответственно, переход в подгруппу соответствующего уровня осуществляются в течение семестра по результатам текущих контрольных мероприятий. В результате оказывается возможным регулировать уровни сложности задач и объемы заданий, которые предъявляются к обучаемым в той или иной подгруппе в процессе обучения.

Действительно, если предъявить всем обучающимся одинаковые по уровню сложности задачи и одинаковые по объему задания, рассчитанные на средний уровень текущей подготовки, то в результате их выполнения обучающиеся с высоким уровнем подготовки не смогут в полной мере повысить свой уровень знаний, умений и навыков, потому

Модели, методы и средства организации учебного процесса с использованием уровневых ...

Модяев Дмитрий Александрович

что потенциально могли бы решить более трудные задачи и выполнить задания большего объема. Обучающиеся с низким уровнем подготовки значительную часть работ не смогут выполнить. Тем самым они практически не приобретут умений и навыков, а тем более дополнительных знаний.

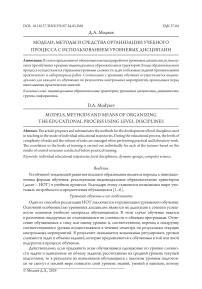

Сказанное выше можно также проиллюстрировать зависимостью, приведенной на Рисунке 1 [7].

Рисунок 1. Изменение уровня умений и навыков обучающегося в зависимости от уровня сложности задач и объемов заданий

Источник: [7].

Здесь по оси ординат отложены значения уровней умений и навыков, приобретаемых обучаемым при проведении внелекционных видов учебных занятий (например, семинаров S и лабораторных работ W ). На оси абсцисс расположены значения уровней q сложности задач и объемов заданий, предъявляемых k -му обучаемому на семинарах и при выполнении лабораторных работ. Приведенная нелинейная зависимость качественно отражает процесс приобретения умений и навыков каждым из обучаемых. Отсюда следует, что повышение значения q (то есть интенсификация процесса обучения, увеличение учебной нагрузки на обучаемого) способствует повышению приобретаемого уровня умений и навыков. Действительно, при q2k > q1k получаем P'' > P' . При превышении значения q некоторого максимально допустимого значения эффективность процесса обучения резко падает. В результате при q3k > qmkax получаем P''' < P' . Такие режимы обучения в принципе недопустимы. Поэтому при выполнении обучаемыми вне-лекционных видов учебных занятий необходим индивидуальный подбор значения qk

(близкий по значению к q2k ). Его конкретное значение будет обусловлено прежде всего уровнем знаний обучаемого.

В работе [7] приводятся экспериментальные данные, подтверждающие наличие в учебной группе обучаемых с различными динамическими характеристиками. Диаграмма (см. Рисунок 2) показывает группирование обучаемых по различным кластерам, различающимися моделями поведения. Здесь отражены типичные результаты статистического анализа знаний, приобретаемых обучаемыми на лекциях в течение семестра. На диаграмме в координатах (средний уровень знаний; среднеквадратическое отклонение уровня знаний) нанесены точки, соответствующие каждому из обучаемых, причем обучаемым различных кластеров присвоены разные обозначения.

0.35

О Кластер L1

□ Кластер L2

+ Кластер L3

х Кластер L4

+ Кластер L5

О Кластер L6

0.3-

О

ф

0.25

о 5

О ф о

ф

га

0.2

ф

0.15

0.2

0.3

0.5

0.6

□

+

0.8

Среднее значение уровня знаний по лекциям

Рисунок 2. Диаграмма распределения обучаемых по кластерам Источник: [7].

Из диаграммы следует, что обучаемым из кластеров L1, L2, обладающим стабильно высоким уровнем знаний, можно при выполнении практических занятий давать задачи повышенной сложности и задания увеличенных объемов. Обучаемым из кластеров L3, L4, отличающимся нестабильными параметрами обучения, возможно чередовать задачи повышенной и средней сложности и объемов. Следует отметить, что необходимо создавать дополнительную мотивацию таких обучаемых к повышению успешности обучения, – это позволит им переместиться правее по диаграмме. В определенной степени к этой группе обучаемых можно отнести часть кластера L5. Обучаемые из кластера L6 и оставшейся части кластера L5 обладают невысокой успешностью обучения и малой склонностью к ее изменению. Им следует предъявлять задачи невысокой сложности и малых объемов, но не ниже требований учебного плана.

Модели, методы и средства организации учебного процесса с использованием уровневых ...

Механизм обучения при использовании двух уровней

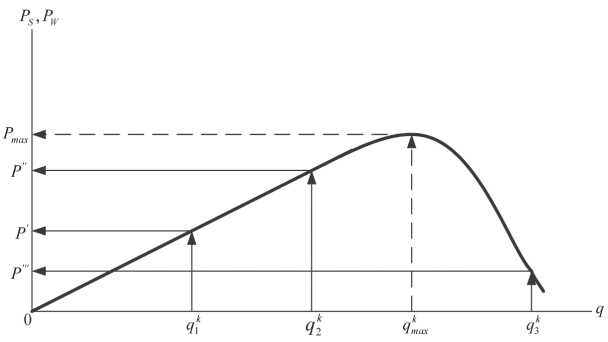

В этом случае в режиме ИОТ исходная группа обучаемых делится на две подгруппы, в которых обучение проводится раздельно: в одной подгруппе по программе основного уровня, а в другой – по программе углубленного уровня. Эти подгруппы образуют динамические группы, поскольку их состав может изменяться в процессе обучения. Механизм формирования динамических групп показан на Рисунке 3. Исходная группа из N студентов разбивается на две подгруппы численностью n 1 и n 2 , которые и образуют динамические группы. Исходный состав динамических групп в начале первого семестра формируется по результатам исходных отборочных мероприятий В, включающих анкетирование и тестирование студентов. В дальнейшем в процессе обучения будет возможен переход студентов между уровнями, что обусловливает изменение как состава, так и численности динамических групп.

Рисунок 3. Формирование динамических групп Источник: здесь и далее рисунки выполнены автором.

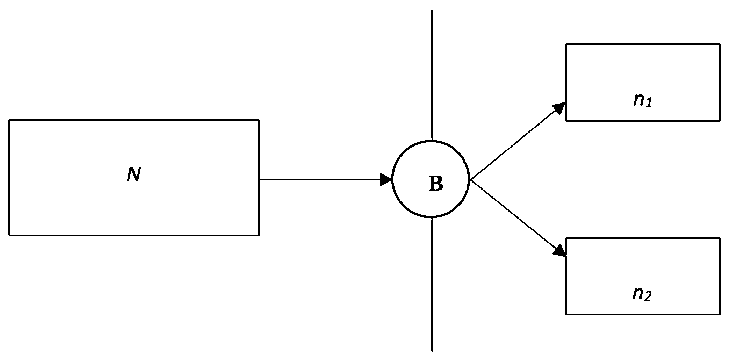

Управление процессом обучения уровневой дисциплине заключается, во-первых, в предъявлении первой динамической группе в составе n 1 студентов задач основного уровня сложности q s1 и заданий основного объема q w1 . Студентам, обучающимся во второй динамической группе по программе углубленного уровня численностью n 2 , предъявляются задачи повышенного уровня сложности q s2 и задания большего объема q w2 . Выходными величинами P 1 и P 2 являются оценки результатов обучения в соответствующих динамических группах, что показано на Рисунке 4. Здесь отражена возможность переходов студентов из одной динамической группы в другую.

Рисунок 4. Управление сложностью задач и объемами заданий в динамических группах Источник: таблица составлена автором

Переходы студентов из одной динамической группы в другую и обратно в основном имеют место для обучаемых из кластеров L3 и L4.

Применительно к уровневой дисциплине «Информатика», имеющей два уровня (основной и углубленный), программа обучения представлена в Таблице.

По оценкам преподавателей, разрабатывавших задачи для уровневой дисциплины «Информатика», сложность задач углубленного уровня q s2 превышает сложность задач основного уровня q s1 примерно на 20 %, поэтому можно считать, что в относительных единицах на входе каналов управления сложностью задач имеет место соотношение q s2 = 1,20 q s1 . Количество заданий на углубленном уровне q w2 , как следует из Таблицы, за четыре семестра обучения превышает количество заданий основного уровня в 1,18 раза. На входе каналов управления объемами заданий получим соотношение q w2 = 1,18 q w1 .

Тогда qs2/qs1 = 1,20; qw2/qw1= 1,18. (1)

Таблица

Программа обучения

|

Основной уровень |

Углубленный уровень |

||

|

Содержание |

Контроль |

Содержание |

Контроль |

|

1-й семестр |

|||

|

Основы программирования на языке Си, ветвления, циклы. Вычисления, массивы и указатели. Функции, передача параметров, рекурсия |

3 раздела, 10 тем, 20 заданий, 13 тестов |

Основы программирования на языке Си, ветвления, циклы, оптимизация вычислений. Вычислительные методы. Массивы указатели, адресная арифметика. Функции, передача параметров, рекурсия. Символы, кодировки, строки и файлы |

3 раздела, 10 тем, 20 заданий, 13 тестов |

|

2-й семестр |

|||

|

Функции и массивы. Файлы. Сортировка массивов. Многомерные массивы. Структуры |

3 раздела, 8 тем, 16 заданий, 11 тестов |

Динамическая память. Сортировка массивов. Многомерные массивы. Векторные и матричные вычисления. Структуры. Динамические структуры данных. Списки, деревья, хеширование |

3 раздела, 10 тем, 20 заданий, 13 тестов |

|

3-й семестр |

|||

|

Структурированные динамические данные. Основы объектно-ориентированного программирования на языке Си++: классы и абстракции данных, наследование, полиморфизм |

2 раздела, 8 тем, 16 заданий, 10 тестов |

Объектно-ориентированное программирование на Си++. Перегрузка операций. Иерархия объектов и наследование. Виртуальные методы. Полиморфизм. Шаблоны и библиотеки |

2 раздела, 8 тем, 20 заданий, 10 тестов |

|

4-й семестр |

|||

|

Основы программирования на одном из языков высокого уровня: Python, C++, Fortran (по выбору) |

2 раздела, 6 тем, 12 заданий, 8 тестов |

Прикладное программирование на языках программирования высокого уровня: Python, C++, Fortran (по выбору) |

2 раздела, 8 тем, 16 заданий, 10 тестов |

Источник: таблица составлена автором.

Модели, методы и средства организации учебного процесса с использованием уровневых ...

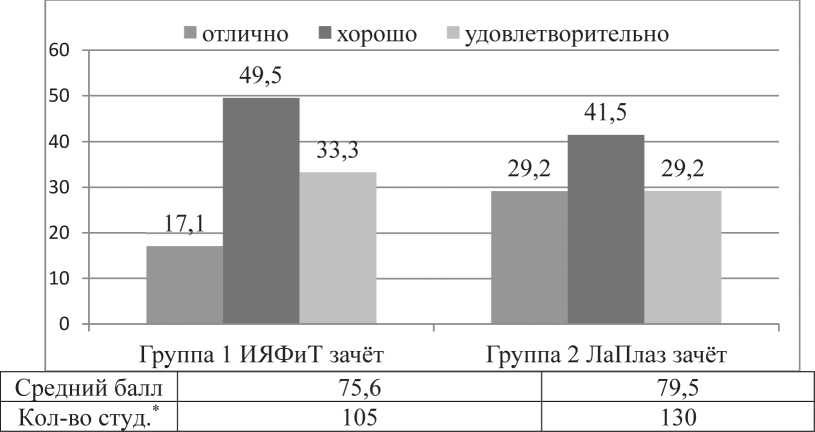

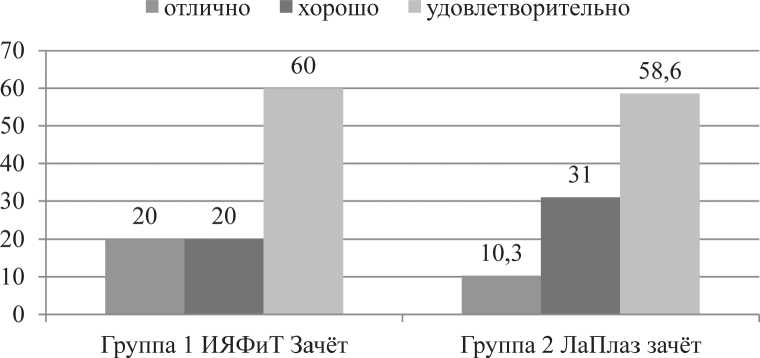

Обратимся к рассмотрению статистических данных уровневой информатики, полученных по итогам аттестации студентов на первом семестре в институтах ИЯФиТ (Институт ядерной физики и технологий) и ЛаПлаз (Институт плазменных технологий) НИЯУ МИФИ (см. Рисунок 5 а , б ). Итоговыми величинами здесь являются распределение студентов по степени успешности обучения и усредненные значения среднего балла по результатам аттестации при завершении семестра. Полученные значения среднего балла можно выбрать в качестве величин P 1 и P 2 .

Выберем приращение показателя Δ P в относительных единицах в качестве обобщённого показателя эффективности уровневого обучения. Поскольку вклад в итоговое значение величины P 2 аддитивен, приращение показателя Δ P примет вид

∆P = ∆Ps + ∆Pw.(2)

Приращение, обусловленное влиянием первого канала в относительных единицах,

∆Ps= [ (qs2/qs1) P2/P1] – 1.(3)

Аналогично для второго канала получим:

∆Pw= [ (qw2/qw1) P2/P1] – 1.(4)

Исходя из данных Рисунка 5, для студентов ИЯФиТ значения P 1 = 75,6 и P 2 = 71,2 соответственно. Подставляя эти значения в соотношения (3), (4) с учетом (1) найдем значение обобщенного показателя эффективности уровневой дисциплины:

Δ P = Δ P s + Δ P w = (0,13+ 0,11)×100%= 24 %.

Аналогичные результаты имеют место при обучении уровневой информатике студентов института ЛаПлаз.

Доля студентов, %

* — учитываются только студенты, успешно сдавшие зачет/экзамен с первой попытки

(без пересдач).

Рисунок 5 а. Статистические данные результатов обучения по информатике студентов основного уровня после окончания первого семестра (2023/24 учебный год)

Доля студентов, %

|

Средний балл |

71,2 |

70,4 |

|

Кол-во студ.* |

10 |

29 |

* — учитываются только студенты, успешно сдавшие зачёт/экзамен с первой попытки

(без пересдач).

Рисунок 5 b. Статистические данные результатов обучения по информатике студентов углубленного уровня после окончания первого семестра (2023/24 учебный год)

Заключение

Полученные практические результаты подтверждают правильность основных положений для разработки уровневых дисциплин и показывают эффективность их применения в учебном процессе

Отметим, что полученные результаты предполагают линейность в обоих каналах управления. Превышение учебной нагрузки студентов свыше допустимой может привести к возникновению нелинейных режимов, что отрицательно повлияет на процесс обучения.

Список литературы Модели, методы и средства организации учебного процесса с использованием уровневых дисциплин

- Цилицкий В.С., Богачев А.Н., Столбова Е.А., Пташко Т.Г., Перебейнос А.Е. Управление персонализацией образовательного процесса через проектирование и реализацию индивидуальных образовательных траекторий // Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2021. Т. 10. № 4 (37). С. 244-247. DOI: 10.26140/anip-2021-1004-0058 EDN: TKSFEQ

- Гриншкун В.В., Заславский А.А. Отечественный и зарубежный опыт организации образовательного процесса на основе построения индивидуальных образовательных траекторий // Вестник МГПУ. Серия: Информатика и информатизация образования. 2020. № 1 (51). С. 8-15. DOI: 10.25688/2072-9014.2020.51.1.01 EDN: GXILDI

- Краснопеева Т.О., Шевченко А.И., Гураль С.К. Проектирование индивидуальных образовательных траекторий в информационной образовательной среде // Язык и культура. 2020. № 51. С. 153176. DOI: 10.17223/19996195/51/8 EDN: UWWAOO

- Шумейко А.А. Проектирование индивидуальных образовательных траекторий студентов с использованием ресурсов образовательной среды // Современное педагогическое образование. 2023. № 1. С. 282-285. EDN: BQLXJZ

- Востриков Е.И., Беришева Е.Д., Бушуев М.В., Чудасова Т.Д. Формирование индивидуальной образовательной траектории в электронной информационно-образовательной среде университета /// Primo Aspectu. 2023. № 2 (54). С. 77-81. DOI: 10.35211/2500-2635-20232-54-77-81 EDN: WGZXFM

- Климова Т. А., Ким А.Т., Отт М.А. Индивидуальные образовательные траектории студентов как условие качественного университетского образования // Университетское управление: практика и анализ. 2023. Т. 27. № 1. С. 23-33. DOI: 10.15826/umpa.2023.01.003 EDN: NCENRO

- Леонова Н.М., Марковский М.В. Имитационные математические модели процессов адаптивного управления образовательной деятельностью: Монография. М.: МИФИ, 2006. 123 с. 5-72620730-0. ISBN: 5-7262-0730-0