Модели определения профессиональной готовности выпускников железнодорожных вузов в мировом образовательном пространстве (теоретический аспект)

Автор: Исаева Татьяна Евгеньевна

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Педагогика

Статья в выпуске: 3, 2022 года.

Бесплатный доступ

Постоянно повышающиеся требования к работникам транспортной отрасли ставят перед российскими железнодорожными университетами задачу формирования профессиональной готовности выпускников, соответствующей мировым стандартам. В связи с недостаточной ясностью природы этого междисциплинарного феномена в научной литературе, в исследовании проведен теоретический анализ понятия «профессиональная готовность», ее структуры, а также сопоставление с «профессиональной компетентностью», которые позволили определить цели и задачи формирования этих интегративных качеств в образовательном процессе. Автором описаны три модели определения и оценивания профессиональной готовности, которые используются в разных странах мира, причем в основу создания этих моделей заложены не только национальные традиции обучения, но и сертификации дипломированных инженеров. На основе изучения подходов работодателей к выявлению наиболее востребованных качеств молодых работников сделан вывод о приоритете ключевых компетенций над профессиональными и об их значении в организации непрерывного саморазвития и повышения квалификации специалиста в течение всего периода его трудовой деятельности.

Высшее образование, профессиональная готовность, профессиональная компетентность, ключевые компетенции, универсальные компетенции, профессиональные навыки, мягкие навыки, качества выпускника, командная работа, лидерство, творчество

Короткий адрес: https://sciup.org/149140147

IDR: 149140147 | УДК: 378.14.015.62

Текст научной статьи Модели определения профессиональной готовности выпускников железнодорожных вузов в мировом образовательном пространстве (теоретический аспект)

Ростовский государственный университет путей сообщения, Ростов-на-Дону, Россия, ,

Плотный график работы предприятий железнодорожной отрасли, интенсификация производства и конкуренция в транспортной сфере оказывают прямое влияние на подходы к найму новых сотрудников и определению их профессиональной готовности (далее – ПГ). Не менее высокие требования предъявляются и к выпускникам девяти крупных ведомственных государственных университетов ОАО «РЖД», которые обучаются по большому спектру профилей подготовки и специальностей: от чисто железнодорожных, общеинженерных до гуманитарных и экономических.

Одной из особенностей образовательного процесса в железнодорожных вузах является тесная связь факультетов на уровне производственных и научных контактов со структурами ОАО «РЖД» и его работниками, что во многом соответствует целям приказа Министерства науки и высшего образования № 1094 «Об утверждении аккредитационных показателей по образовательным программам высшего образования». В соответствии с этим документом в процедуре проведения государственной аккредитации образовательных учреждений должны произойти значительные изменения, в том числе особую значимость приобретают показатели по трудоустройству выпускников, которые теперь рассматриваются как один из основных критериев качества образования в университете.

В связи с этим снова актуализируется научный интерес к природе и структуре понятия «профессиональная готовность», которая рассматривается как особое целостное состояние личности, базирующееся на ее предрасположенности (способности, интерес, мотивация и др.) к определенному роду профессий и выступающее важным фактором быстрой адаптации к уникальным условиям профессиональной деятельности, а также матрицей дальнейшего профессионального развития (Луговая, Дмитриев, 2015; Даринская, 2008).

Однако, несмотря на то, что проблеме изучения ПГ было посвящено большое число исследований в области психологии, педагогики, социологии, до сих пор не существует общепринятого определения этого понятия, имеются значительные противоречия в восприятии его структуры между отечественными и зарубежными учеными. Кроме того, требует дополнительного изучения проблема определения структурных составляющих ПГ выпускников железнодорожных вузов и установление предпочтений работодателей при найме молодых сотрудников.

Цель первого этапа нашего исследования, т. е. изучения теории вопроса, – выявление существующих моделей определения ПГ выпускников железнодорожных вузов.

Задачи исследования:

-

1) провести научный анализ понятия «профессиональная готовность» в отечественной и иностранной научной литературе;

-

2) выявить и сопоставить модели определения ПГ новых сотрудников, работающих на предприятиях железнодорожной отрасли в ряде стран мира.

Наличие ПГ является одним из базовых условий успешной самостоятельной деятельности выпускника вуза, которое способствует его дальнейшему профессиональному росту и повышению квалификации.

Как показывает анализ научных источников, «профессиональная готовность», как и «готовность», относится к междисциплинарным понятиям. В психологических исследованиях «готовность» обычно рассматривается как сложно организованное структурное образование, создающееся на основе как осознанных, так и неосознанных установок к выполнению деятельности, которые подкрепляются постепенно расширяемым опытом решения возникающих в этом процессе задач, выбором моделей поведения, рефлексией и стремлением оптимизировать свои действия (Луговая, Дмитриев, 2015). В социологических трудах основной акцент при изучении ПГ делается на выявлении социально-экономических условий, которые могут повлиять на качество работы выпускника вуза (безработица, низкая оплата труда, вынужденная миграция и т. д.), и учете средовых факторов в ее становлении (Иванова, 2014). Объектом педагогических исследований, в свою очередь, становятся пути формирования ПГ как интегративного качества личности, обеспечивающего выпускникам вузов высокое качество труда и жизни в целом (Петрова, 2010).

В англоязычной научной литературе наиболее близкими терминами к понятию «профессиональная готовность» являются job readiness («готовность к работе») (Abulhassn, Roberts, 2021), career readiness («готовность к карьере») и employability («способность получить работу») (Succi, Canovi, 2020). Они рассматриваются как сложные, многогранные понятия, используемые для обозначения всего комплекса компетенций, которыми должен обладать выпускник университета для эффективной деятельности на рабочем месте и планирования своего профессионального развития в дальнейшем. При этом отмечается, что «готовность к карьере» воспринимается как некая новая «карьерная валюта», которая может обеспечить молодому специалисту конкурентоспособность на рынке труда.

В отличие от отечественных исследований, ПГ выпускников иностранных университетов обычно принято оценивать через призму надпрофессиональных / ключевых компетенций, «мягких навыков» или такой категории, как employability skills («навыки, обеспечивающие занятость»), которые включают в себя разные способности: организовывать командную работу, брать на себя функции лидера, проявлять творчество, инициативность и т. д. Другими словами, это комплекс качеств, которые с первого дня позволяют увидеть в молодом специалисте потенциального руководителя, способного справляться с любыми изменениями как в профессиональной сфере, так и в жизни в целом (Reedy et al., 2020; Griffiths, 2018).

Мы разделяем точку зрения А.В. Луговой, Е.В. Дмитриева и Л.А. Даринской, считающих, что ПГ – это одно из интегративных качеств развивающейся личности, предполагающее наличие у выпускника вуза совокупности профессиональных умений, социально-коммуникативных компетенций, личностных качеств и особого психологического состояния, которые в совокупности могут позволить ему комфортно адаптироваться в новом трудовом коллективе и справиться с возложенными задачами (Луговая, Дмитриев, 2015; Даринская, 2008: 343–344).

В последние годы в связи с переходом высшего образования на методологию компе-тент-ностного подхода ПГ выпускников вузов все чаще связывается с формированием их компетентности в профессиональной сфере на основе приобретенного комплекса компетенций в ходе образовательного процесса. В работах ученых-психологов встречаются исследования природы ПГ, практически приравнивающие ее к профессиональной компетентности. При этом они ссылаются на классическое определение известного российского психолога В.А. Крутецкого, который предлагал рассматривать готовность как совокупность свойств личности, свидетельствующих о ее пригодности к деятельности: черты характера, способности и склонности к определенной деятельности, позитивное отношение к труду, а также необходимые знания, умения, навыки в соответствующей области (Крутецкий, 1972). Как видно, в этом определении готовность максимально приближена к компетентности в ее классических определениях (А.В. Хуторской, И.Я. Зимняя и др.).

В ряде современных исследований ПГ рассматривается как целостное состояние личности, которое выступает результатом процесса образования, направленного на упорядочение и согласованное функционирование компонентов личности профессионала на основе сформиро-ванности профессиональных компетенций, актуализации способностей и личностных качеств, что, в свою очередь, предполагает быструю адаптацию и высокие показатели эффективности / продуктивности профессиональной деятельности (Даринская, 2008: 343). Поэтому А.В. Луговая и Е.В. Дмитриев рассматривают профессиональную компетентность и ПГ в качестве двух взаи-мообусловливающих категорий, являющихся интегративными характеристиками личности (Луговая, Дмитриев, 2015).

Соглашаясь с тем, что ПГ и профессиональная компетентность как цель высшего образования являются взаимодополняющими понятиями, которые к тому же, будучи интегративными образованиями в структуре личности, оказывают влияние на формирование ее других компонентов, попытаемся решить вопрос: какое из этих качеств все-таки является целью подготовки специалиста высшей квалификации?

На основе изучения структурного состава ПГ и профессиональной компетентности, предложенного в трудах Ю.Г. Татур (Татур, 2004), А.В. Луговой и Е.В. Дмитриева (Луговая, Дмитриев, 2015), было проведено сравнение этих интегративных качеств личности по ряду категорий (таблица 1).

Таблица 1 – Сопоставление профессиональной готовности и профессиональной компетентности выпускника вуза

|

Категории сопоставления |

Профессиональная готовность |

Профессиональная компетентность |

|

1 |

2 |

3 |

|

Место в структуре личности |

Интегративные качества |

|

|

Цель формирования |

Успешное выполнение деятельности, высокий уровень решения производственных задач |

|

|

Основные структурные компоненты |

Сильно выраженный мотивационный компонент: осознанные и неосознанные установки, благоприятный психологический настрой на профессиональную деятельность, увлеченность. Теоретический компонент: наличие знаний, умений. Практический компонент: наличие моделей вероятного поведения. Личностный компонент: совокупность черт характера |

Универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, формируемые на основе информации, знаний и практического опыта |

Продолжение таблицы 1

|

1 |

2 |

3 |

|

Субъекты оценивания |

В процессе обучения – преподаватели; после начала трудовой деятельности – работодатели (руководители) |

В процессе обучения преподавателями оцениваются отдельные компоненты (компетенции); только работодатели могут оценить сформированность компетентности |

|

Пути и способы формирования |

Образовательный процесс, изучение теоретических вопросов, получение опыта в ходе производственной практики и др. |

|

|

Степень наличия к моменту окончания вуза |

Уровень сформированности поддается измерению на основе разнообразных фондов оценочных средств, разработанных в вузе |

Наличествует определенный опыт, определяются отдельные компетенции, однако об обладании компетентностью говорить рано |

|

Связь с получаемой профессиональной подготовкой |

Преимущественная ориентация на определенную профессию |

Несколько абстрагированный характер: при формировании определенных профессиональных компетенций закладывается способность гибко реагировать на любые изменения, в том числе и перемену профессии |

Несмотря на схожесть по многим критериям, как видно из таблицы, между этими качествами существуют и различия. Основное различие состоит в том, что ПГ проявляется уже в ходе образовательного процесса, и о ее сформированности у выпускников можно судить по их увлеченности занятиями, стремлению изучить дополнительные темы, приобрести практический опыт и т. д. Следовательно, профессиональная готовность - это некое состояние выпускника вуза «до начала» профессиональной деятельности, строящееся на его психическом, личностном, мотивационном отношении к будущей профессии, которое активизирует его мыслительные процессы, черты характера, знания, усвоенные модели поведения для оптимального выполнения производственных функций.

В свою очередь, профессиональная компетентность – это именно тот феномен, который является целью образовательного процесса, но это качество начинает проявлять себя после окончания обучающимися университета, и об уровне его сформированности можно судить спустя какое-то время после начала их самостоятельной профессиональной деятельности.

Не менее важным, по нашему мнению, является тот момент, что компетентность, сформировавшись как интегральное качество, в будущем не будет ограничиваться узкопрофессиональными задачами, а заложит предпосылки для дальнейшего развития личности, причем даже в других профессиональных областях (Исаева, 2011).

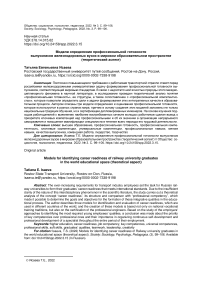

Весьма значимым является наблюдение ряда исследователей (Л.А. Даринская (Дарин-ская, 2008: 343–345), А.В. Луговая и Е.В. Дмитриев (Луговая, Дмитриев, 2015)) о том, что при изучении природы ПГ в психолого-педагогической литературе выделяются два подхода: деятельностный / функциональный и личностный. Именно этими подходами, в большинстве случаев без осознания методологической базы вопроса, руководствуются потенциальные работодатели при оценке ПГ молодых сотрудников - недавних выпускников университета. Некоторые из них обращают больше внимания на то, владеет ли работник приемами и технологиями, необходимыми для решения конкретной задачи; других же больше интересует наличие у молодых сотрудников комплекса личностных качеств, которые позволят им максимально быстро адаптироваться в новых условиях. Можно предположить, что как раз эти различия в подходах объясняют достаточно большой разброс в выборе критериев оценки молодых специалистов со стороны работодателей, который был получен в ходе масштабного исследования среди работодателей в России и Великобритании (Бондаренко, Лысова, 2016). В опросе, проведенном в 2015 г., приняли участие руководители российских и британских компаний из шести отраслей промышленности, в том числе и транспортной. По совокупности ответов представителей обеих стран работодателей в наибольшей степени интересуют личностные качества выпускников (критерий 1), специализированные знания (критерий 4) и способности к работе в определенной области (критерий 5). Отсутствие ответа британских руководителей по критерию 6 «Компьютерная, IT грамотность» объясняется, скорее всего, тем, что современный специалист просто немыслим без этих качеств. Однако в отличие от России в Великобритании намного выше ценят прилежание, сообразительность, трудолюбие (опять же личностные качества), которые отражаются в «высокой успеваемости» (критерий 7), и общую культуру и фундаментальные знания через критерий «Грамматические и математические знания» (критерий 9).

-

1 Личные качества и навыки кандидатов

-

2 ) Опыт работы/практики по профилю

э Полученная квалификация

-

4 Направление подготовки, специализированные знания

@ Способности к работе в определенной области в Компьютерная, ИТ грамотность

(т) Высокая успеваемость

(в) Репутация образовательной организации

(S) Грамматические и математические знания гэ Знание иностранных языков

Рисунок 1 - Критерии оценки работодателями выпускников университетов

(в процентах от числа всех опрошенных компаний)

(Бондаренко, Лысова, 2016)

В процессе исследования мы изучили содержание учебных программ, предлагаемых университетами мира, в том числе специализированными железнодорожными вузами России, Китая, Германии, Литвы (Инженерное образование, 2016) и выделили три модели определения и оценки профессиональной готовности выпускников. Естественно, даже внутри каждой модели возможны различия ввиду специфики национальных систем высшего технического образования и присвоения инженерных классификаций. Далее представим описание этих моделей в обобщенном виде.

Модель 1. Интегрированная подготовка в железнодорожном университете и на национальной железной дороге (Россия, Китай) . Образовательный процесс в университетах ориентирован на формирование комплекса профессиональных, общепрофессиональных и универсальных компетенций, которые в основном соответствуют корпоративным компетенциям предприятий железнодорожной отрасли. К примеру, при разработке учебных программ в российских железнодорожных университетах принимаются во внимание компетенции, зафиксированные в ФГОС, профессиональные стандарты и модель корпоративных компетенций, разработанная ОАО «РЖД» для всех категорий работников. Получение выпускником диплома о высшем образовании с квалификацией «Инженер» является свидетельством достижения базового уровня профессиональной готовности. После трудоустройства на предприятия ОАО «РЖД» оценка уровня развития корпоративных компетенций производится регулярно с помощью теста «Бизнес-профиль РЖД»: первый раз в течение одного месяца с даты присвоения статуса молодого специалиста, а затем в течение трех лет до окончания срока нахождения в этом статусе. Причем уровень сформированности компетенций определяется как непосредственно руководителем, так и самим молодым специалистом.

Модель 2. Последовательная подготовка по специализированным программам в университете со сдачей сертификационного экзамена на статус дипломированного инженера (Германия) . После завершения обучения по железнодорожным программам (бакалавриат, в основном 6 семестров) в одном из 10 университетов, входящих в альянс TU 9, выпускники сдают экзамен на получение профессиональной квалификации, после чего могут начать профессиональную деятельность или продолжить обучение в магистратуре. Причем компетенции, которыми должны овладеть выпускники, определены Федеральной инженерной палатой (Bundesingenieurkammer) в соответствии с требованиями немецких квалификационных рамок в области непрерывного образования, разработанных на основе европейских стандартов обеспечения транспарентности и мобильности трудовых ресурсов (Инженерное образование, 2016: 140–160).

Модель 3. Многоэтапная подготовка на основе базового технического образования в различных предприятиях с целью получения специализации, которая может дать право на сертификацию. Модель прослеживается в практике профессиональной подготовки специалистов в большинстве стран мира, в которых отсутствуют специализированные железнодорожные вузы. Получив базовое техническое образование и степень бакалавра в любом университете, выпускник трудоустраивается на предприятие, где в процессе прохождения ряда модулей (от 3 до 6 длительностью 12–13 недель каждый), предполагающих практическую деятельность, освоение теории и сдачу квалификационных экзаменов, он может быть сертифицирован на инженерную должность (Isaeva et al., 2016).

Визуально различия между этими тремя моделями показаны на рисунке 2.

Модель 1

Модель 2

Модель 3

Железнодорожные предприятия Модель корпоративных компетенций национальных железнодорожных предприятий

Государственные специализированные предприятия

Сертификация на «Дипломированного инженера»

Сертификация в государственных или частных организациях

Железнодорожные университеты Профессиональная готовность как овладение совокупностью компетенций (ФГОС, профстандарт)

Железнодорожные

или технические университеты

Профессиональная

готовность как овладение

Различные теоретические и практические курсы, практический опыт работы

Выбор отрасли и предприятия

совокупностью

общеевропейских компетенций

Любой университет

Профессиональная готовность отсутствует.

Получение базового технического образования

Рисунок 2 – Модели определения и оценки профессиональной готовности выпускников для железнодорожной отрасли в разных странах

Таким образом, анализ научных публикаций по проблеме определения ПГ выпускников железнодорожных вузов к самостоятельной трудовой деятельности показывает, что эта задача имеет глобальный характер, причем основным методологическим решением ее является компе-тентностный подход, прочно занявший в последние годы лидирующее положение практически во всех национальных системах высшего образования. Предприятия железнодорожной отрасли выбирают различные пути для адекватного и эффективного определения наиболее востребованных компетенций для всех категорий работников, о чем свидетельствует существование нескольких моделей определения ПГ. И как бы неожиданно это не звучало, но такими компетенциями повсеместно становятся ключевые / надпрофессиональные / универсальные компетенции, которые не только позволяют молодому специалисту гибко реагировать на изменения социальноэкономического плана, но и способствуют организации его непрерывного саморазвития и повышению профессиональной квалификации в течение всей жизни.

Список литературы Модели определения профессиональной готовности выпускников железнодорожных вузов в мировом образовательном пространстве (теоретический аспект)

- Бондаренко Н. В., Лысова Т. С. Модели поиска, критерии найма, оценка профессиональных качеств и навыков выпускников основных профессиональных образовательных программ: мнение работодателей // Мониторинг экономики образования. ВШЭ. 2016. № 1 (27).

- Даринская Л.А. Формирование готовности выпускника вуза к профессиональной деятельности (теоретический аспект) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12. Психология. Социология. Педагогика. 2008. № 4. С. 341-345.

- Иванова Т.Н. К вопросу о готовности выпускников вузов к профессиональной деятельности // Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2014. № 4. С. 60-63.

- Инженерное образование и системы подготовки выпускников технических вузов к осуществлению профессиональной деятельности в ведущих странах мира : моногр. / под ред. проф. Т.Е. Исаевой; Ростов. гос. ун-т путей сообщения. Ростов н/Д, 2016. 244 с.

- Исаева Т.Е. Приоритетность задач по формированию общих компетенций по отношению к профессиональным // Преподаватель высшей школы в XXI веке : труды 9-ой Междунар. науч.-практ. интернет-конференции / отв. ред. Т.Е. Исаева. Ростов-на-Дону : Ростов. гос. ун-т путей сообщения, 2011. С. 58-65.

- Крутецкий В.А. Основы педагогической психологии. М., 1972. 255 с.

- Луговая А.В., Дмитриев Е.В. Профессиональная готовность и профессиональная компетентность выпускников вузов ФСИН России // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 3.

- Петрова С.Н. Педагогическая технология формирования готовности к профессиональной деятельности у студентов технических вузов // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2010. № 6 (64). С. 59-62.

- Татур Ю.Г. Компетентность в структуре модели качества подготовки специалиста // Высшее образование сегодня. 2004. № 3. С. 21-26.

- Abulhassn A., Roberts E.P.L. Exploring the Impact of an NSERC CREATE Program on Job Readiness Among Science and Engineering Graduate Students and Postdoctoral Fellows // Education for Chemical Engineers. 2021. Vol. 36. Pp. 176-189. https://doi.org/10.1016/j.ece.2021.06.002

- Evaluation Procedures of the University Graduates' Readiness for Railway Professional Activities in the English-Speaking Countries / T.E. Isaeva [et al.] // Indian Journal of Science and Technology. 2016. Vol. 9, issue 31. https://doi.org/10.17485/ijst/2016/v9i31/88593.

- Improving Employability Skills Through Non-Placement Work-Integrated Learning in Chemical and Food Engineering: A Case Study / A.K. Reedy [et al.] // Education for Chemical Engineers. 2020. Vol. 33. Pp. 91-101. https://doi.org/10.1016/j.ece.2020.09.002.

- Succi Ch., Canovi M. Soft Skills to Enhance Graduate Employability: Comparing Students and Employers' Perceptions // Studies in Higher Education. 2020. Vol. 45, issue 9. Pp. 1834-1847. https://doi.org/10.1080/03075079.2019.1585420.

- Transitioning Student Identity and Sense of Place: Future Possibilities for Assessment and Development of Student Employ-ability Skills / D.A. Griffiths [et al.] // Studies in Higher Education. 2018. Vol. 43, issue 5. Pp. 891-913. https://doi.org/10.1080/03075079.2018.1439719.