Модели региональной спортивной политики

Автор: Омельченко Д.А.

Журнал: Экономика и бизнес: теория и практика @economyandbusiness

Статья в выпуске: 1-1 (119), 2025 года.

Бесплатный доступ

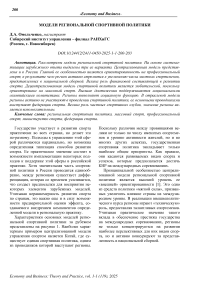

Рассмотрены модели региональной спортивной политики. На основе систематизации зарубежного опыта выделены три ее варианта. Централизованная модель представлена и в России. Главной ее особенностью является ориентированность на профессиональный спорт, в результате чего регион активно стремится к увеличению числа местных спортсменов, представленных в национальной сборной. Велика роль финансовой составляющей в развитии спорта. Децентрализованная модель спортивной политики является любительской, поскольку ориентирована на массовый спорт. Высшие достижения поддерживаются национальными олимпийскими комитетами. Регионы выполняют социальную функцию. В отраслевой модели регионы активно не участвуют в проведении спортивной политики, ее основными проводниками выступают федерации спорта. Велика роль частных спортивных клубов, значение региона является вспомогательным.

Региональная спортивная политика, массовый спорт, профессиональный спорт, министерство спорта, федерации спорта

Короткий адрес: https://sciup.org/170208150

IDR: 170208150 | DOI: 10.24412/2411-0450-2025-1-1-200-203

Текст научной статьи Модели региональной спортивной политики

Государство участвует в развитии спорта практически во всех странах, но делает это по-разному. Подходы к управлению этой сферой различаются кардинально, но возможна определенная типизация способов развития спорта. Ее практическое значение состоит в возможности имплементации некоторых подходов к поддержке этой сферы в российской практике. Хотя значительная часть спортивной политики в России проводится единообразно, между регионами существует дифференциация, которая со временем усиливается, что создает предпосылки для восприятия некоторых элементов зарубежных моделей. Учитывая неравномерность развития спорта по странам, это важно еще и в силу возможности предварительной оценки эффекта, создаваемого внедрением компонентов определенной модели в региональную практику.

Характеристики основных моделей региональной спортивной политики за рубежом представлены на рисунке 1. Наиболее характерным примером централизованной модели управления спортом является Китай, где существует единая спортивная политика, одним из проводников которой выступают регионы.

Поскольку различия между провинциями велики не только по числу именитых спортсменов и уровню активности жителей, но и во многих других аспектах, государственная спортивная политика закладывает только наиболее общие приоритеты. Как правило, они касаются развиваемых видов спорта и успехов, которые предполагается достичь КНР на международных соревнованиях.

Принципиальной особенностью централизованной модели региональной спортивной политики является высокий уровень ее «внешней» ориентированности [1]. Это одно из средств политики «мягкой силы», призванных увеличить влияние страны на международном уровне. В реализации внешнеполитического курса регионы играют «техническую» роль, предоставляя талантливых спортсменов. Учитывая практическое значение такого вклада в обеспечение престижа государства на международных соревнованиях, регионы не только концентрируются на развитии наиболее перспективных для них видов спорта, но и активно конкурируют за представленность в национальной сборной.

Рисунок. Зарубежные модели региональной спортивной политики

Подобный интерес неслучаен, поскольку в большинстве стран с централизованной моделью развития спорта велик объем государственных субсидий, распределяемый не равномерно, а с учетом представленности региона в сборных и его общего вклада в поддержание национального престижа. Централизованная модель, в целом, имеет высокую спортивную ориентированность, но массовый спорт также развивается. Подходы к управлению им различаются даже в рамках централизованной модели. Китай долгое время воспринимал массовый спорт как направление молодежной политики (характерно, что ее приоритеты утверждались на уровне решений КПК) [2]. Лишь с началом построения социально ориентированного государства, стали формироваться «независимые» сегменты любительского спорта наподобие массовых спортивных мероприятий и спортивных клубов [3].

Напротив, в России «профессиональная» модель более сбалансирована по соотношению приоритетов любительского и профессионального спорта. Действует ряд национальных проектов, ориентированных на поощрение физической культуры. Одновременно, более выражена, чем в Китае, дифференциация между регионами. Некоторые сосредоточены на любительском спорте, другие предпочитают развивать его профессиональное направление.

Общим для централизованной модели является преобладание финансовых механизмов развития спорта. Основную роль играют межбюджетные трансферты, распределяемые в рамках национальных спортивных приорите- тов. Регионы, также посредством финансового механизма, поддерживают муниципальный спорт, в большинстве стран централизованной модели являющийся любительским.

Управление спортом в подобных государствах обеспечивает профильное министерство (причем в российской практике такие министерства действуют и в большинстве регионов). Напротив, в децентрализованной модели каждый регион действует автономно, а за представительство в международных соревнованиях отвечает национальный олимпийский комитет (далее – НОК). В этих странах спорт выполняет, преимущественно, социальную функцию. Активной представленности на международной арене не предполагается (в действительности, она может достигаться, но за «профессиональный» компонент отвечает государство, а не регионы). НОК в таких странах «принимает» на себя функции министерства спорта, избавляя регионы от необходимости развития его профессиональной составляющей.

В результате создается возможности более активного стимулирования физической культуры, причем регионы делают это не напрямую, а через муниципалитеты. Это обусловлено потребностью в сравнительно равномерном охвате спортом населения различных территорий. Сделать это легче на местном уровне. Регионы только обеспечивают межмуниципальное взаимодействие и некоторое финансовое участие. В подобной модели регионы фактически «устраняются» от активной роли в проведении спортивной политики, выполняя, скорее, функции гарантов по отношению к муниципалитетам, непосред- ственно обеспечивающим развитие любительского спорта. Гарантии не ограничиваются только финансовой составляющей, поскольку в странах децентрализованной модели велика роль пропаганды. Это закономерно, учитывая сосредоточенность на любительском спорте [4]. В результате формируется своеобразное «информационное» направление региональной спортивной политики.

Оно реализуется и некоторыми регионами в России, концентрирующимися на стимулировании массового спорта. Как правило, в российской практике информационную функцию принимает на себя региональное министерство. В этом отношении зачастую возникают проблемы вследствие ограниченности информационных ресурсов и отсутствия у региональных министерств опыта проведения масштабных информационных кампаний (их основная сфера ответственности состоит в ином).

Децентрализованность модели проявляется и в отсутствии четких приоритетов развития спорта. Каждый регион придерживается неких усредненных ориентиров, в основном, социальной направленности. В результате профессиональный спорт, хотя и существует, развивается «параллельно» с региональной спортивной политикой. Для сравнения, в централизованной модели именно регион определяет представительство в сборных и лоббирует участие спортсменов в международных соревнованиях.

Отраслевая модель спортивной политики отличается способом ее организации. Главенствующую роль играют федерации спорта. Они существуют и в других странах, но влияние на развитие спорта не столь велико и ограничивается спортивной подготовкой. В странах отраслевой модели именно федерации спорта определяют национальную спортивную политику, а на региональном уровне ее реализация прямо зависит от числа спортивных достижений и активности частного капитала [5]. Уровень спортивных достижений региона определяет его значение для федерации спорта (именно поэтому модель является отраслевой). Активность частного капитала важна, поскольку даже профессиональный спорт является частным. Классическим вариантом является не спонсорство (как в централизованной модели), а частные спор- тивные клубы, формирующие прибыль благодаря рекламе (и ряду других источников поступлений). В такой модели регион также оказывается в роли «вспомогательного» элемента спортивной политики, но уже вследствие преобладания рыночных механизмов в спорте. На их развитие он может влиять слабо, хотя открытие стадионов и строительство иных объектов спортивной инфраструктуры в перспективе способно увеличить число перспективных спортсменов. Особенностью данной модели является также отсутствие прямой заинтересованности региона в успехах спортивной политики. Ключевую роль в ней играют другие участники, прежде всего, федерации спорта.

В российской практике роль федераций спорта в зависимости от региона существенно различается. Она выше в регионах, демонстрирующих высокие спортивные успехи. Значимость конкретных федераций зависит от поддерживаемых регионом видов спорта, но, в целом, их влияние ниже, чем в отраслевой модели.

Сложившаяся за рубежом практика региональной спортивной политики определяется национальными приоритетами в области спорта. Ориентация на массовый спорт делает предпочтительной децентрализованную модель, в которой регион выполняет социальные функции, а развитие профессионального спорта ведется «параллельно», благодаря НОК. В централизованной модели успех региона в проведении спортивной политики определяется представленностью воспитанников региональных спортивных школ в национальной сборной. В этой модели основную роль играет профессиональный спорт. Отраслевая модель основана на преимущественной роли частного капитала и федераций спорта. В ней регион фактически не является активным участником спортивной политики, но при высоком уровне достижений местных спортсменов может выстраивать ее более гибко, основываясь на сотрудничестве с федерациями спорта и профессиональными спортивными командами. В этой модели наиболее эффективно задействуются ресурсы, предназначенные для развития спорта, поскольку они используются лишь в ситуациях, когда уже созданы предпосылки высоких спортивных достижений.

Список литературы Модели региональной спортивной политики

- Коношко Л.В. Теоретические аспекты и зарубежный опыт управления физической культурой и спортом / Л.В. Коношко // Вестник Хабаровского государственного университета экономики и права. - 2023. - № 1 (111). - С. 96-102.

- Филоненко Н.В. Зарубежный и российский опыт управления в спорте (анализ, факты, предложения): монография. - М.: Радуга, 2023. - 142 с.

- Чиндоти С. Технологии социально ориентированного управления сферой физической культурой и спорта: обобщение международного опыта / С. Чиндоти // Социология. - 2024. - № 4. - С. 76-82.

- Гуреева Е.А. Эволюционный и компаративный анализ управления развитием массового спорта / Е.А. Гуреева // Лидерство и менеджмент. - 2024. - Т. 11. - № 3. - С. 1339-1364.

- Усов Д.Р. Зарубежный опыт государственного управления в сфере физической культуры и спорта / Д.Р. Усов // Флагман науки. - 2023. - № 3 (3). - С. 317-324.