Модели возникновения ошибок на предпроектной стадии разработки компонент информационно-вычислительных систем

Автор: Гвоздев В.Е., Бежаева О.Я., Насырова Р.А.

Журнал: Онтология проектирования @ontology-of-designing

Рубрика: Прикладные онтологии проектирования

Статья в выпуске: 1 (35) т.10, 2020 года.

Бесплатный доступ

В работе дан обзор подходов к исследованию ошибок в спецификациях требований, выделены системообразующие факторы ошибок предпроектной стадии, предложена когнитивная карта ошибок предпроектной стадии, проведён анализ её адекватности. Отмечается важность дальнейшего развития построения формальных моделей процессов, в ходе реализации которых возникают ошибки. Процессам предотвращения дефектов в спецификациях внешнего облика поставлен в соответствие известный архетип «пределы роста» и показано, что существует предел возможностей по предупреждению дефектов, обусловленный как неопределённостью проблемной ситуации, так и компетентностью разработчиков требований. С использованием совокупности структурных моделей процессов предпроектной стадии разработки компонент информационно-вычислительных систем показано, что дефекты в спецификациях внешнего облика обусловлены как особенностями когнитивных моделей субъектов, причастных к формированию требований, так и организацией формирования требований.

Предпроектная стадия, спецификация, когнитивная карта, факторы ошибок, модели процессов, функциональный граф

Короткий адрес: https://sciup.org/170178848

IDR: 170178848 | УДК: 004.75 | DOI: 10.18287/2223-9537-2020-10-1-73-86

Текст научной статьи Модели возникновения ошибок на предпроектной стадии разработки компонент информационно-вычислительных систем

Цифровая экосреда является системообразующим фактором системы управления «умным предприятием» [1]. В связи с этим возрастают требования к функциональной безопасности компонент информационно-вычислительных систем (ИВС), обеспечивающих своевременное представление информации субъектам, причастным к управлению «умным предприятием», и имеющим несовпадающие, зачастую нечёткие и до конца не осознаваемые персональные цели и желания [2] (следуя [3, 4], такие субъекты именуются неоднородными акторами, НА). Особенностью «умного предприятия» является ориентация на удовлетворение постоянно изменяющихся персонифицированных потребностей клиентов, что требует постоянного внесения изменений в бизнес-процессы предприятия [1]. Это делает необходимым изменение функциональных и нефункциональных характеристик информационных и инфраструктурных компонент ИВС предприятия в темпе внесения изменений в бизнес-процессы.

Известно много работ, посвященных выявлению и анализу ошибок в спецификациях внешнего облика программных продуктов, спецификациях системных требований пользователей, а также ошибок, возникающих в процессе преобразования этих спецификаций в аппаратную и программную составляющие компонент ИВС. Не получили должного развития методологические основы управления предотвращением ошибок, возникающих на предпроект-ной стадии разработки компонент ИВС. Несмотря на развитие инструментальных средств, эффективность реализации проектов ИВС и потребительские свойства получаемых продуктов не всегда достаточны. В качестве критических факторов успеха проектов можно выделить те, которые обусловлены присутствием людей [5].

Целью исследования является разработка формальных моделей возникновения ошибок на предпроектной стадии создания компонент ИВС, которые приводят к дефектам в спецификациях их внешнего облика. Представлены структурные модели процесса, результатом которого является спецификация внешнего облика компонент ИВС; структура системы управления урегулированием проблемной ситуации (ПС) в условиях различия представлений о ценностях НА; когнитивная карта ошибок, возникающих на предпроектной стадии.

1 Обзор подходов к исследованию ошибок в спецификациях требований

Возникновение ошибок на стадии формирования внешнего облика (спецификации требований пользователей) обусловлено следующими факторами:

-

■ размытостью границ фазы формирования требований;

-

■ различным восприятием ПС НА и их разными представлениями о ценностях;

-

■ множественностью и неоднородностью источников требований к потребительским свойствам компонент ИВС;

-

■ различием в требованиях к качеству реализации функциональных и нефункциональных свойств у разных пользователей ИВС;

-

■ неоднозначным толкованием участниками формирования требований содержания разных документов в силу неоднозначности содержания многих терминов естественного языка, на котором составлены документы.

Изначально в управлении качеством спецификаций программных продуктов внимание разработчиков фокусировалось на дефектах. Используются следующие подходы, ориентированные на выявление дефектов: карточки учёта дефектов [6]; выявление дефектов независимыми группами экспертов [7]; анализ спецификаций требований разными целевыми группами пользователей [8]. Эти подходы предназначены для непосредственного выявления дефектов и не ориентированы на выявление причин их возникновения.

К числу распространенных методов выявления причин отклонения поведения компонент ИВС от ожидаемого относится анализ корневых причин ( Root Cause Analysis , RCA) [9]. RCA используется для выявления дефектов, которые явились причиной возникновения цепочки дефектов, обусловивших наблюдаемые явления. Установление причины возникновения дефекта гораздо важнее, нежели установить дефект [10]. Выявление ошибок как причин возникновения дефектов создаёт основу для поиска ещё не проявившихся дефектов.

Таксономия дефектов в спецификациях требований ( Requirements Error Taxonomy, RET) содержит методическую основу деятельности инспекторов требований, обеспечивающую сопоставимость результатов анализа ошибок, выявленных разными инспекторами при изучении спецификаций, относящихся к разным программным проектам [11]. В рамках RET имеется возможность идентификации ошибок, совершаемых людьми, физическим проявлением которых являются дефекты в спецификации внешнего облика компонент ИВС. Ограничением RET является то, что этот подход к изучению дефектов непосредственно не включает изучение когнитивной природы ошибок, совершаемых людьми.

Таксономия ошибок, совершаемых людьми (Human Error Taxonomy, HET), является результатом научно-обоснованной адаптации подхода к управлению функциональной безопасностью сложных технических систем, концептуальную основу которого составляет модель, предложенная в [12]. Различные системы классификации ошибок, совершаемых людьми, приведены в работах [13, 14]. Эти подходы являются эвристическими. Ошибки когнитивной природы, совершаемые людьми, являются критическим фактором обеспечения функциональной безопасности [15].

Систематические знания об ошибках, совершаемых людьми, составляют фундамент системы управления предотвращением ошибок [16]. Основу используемых классификаций совершаемых людьми ошибок составляет учёт особенностей получения и обработки информации на разных стадиях процессов организации управления сложной системой: ощущения и осознания ПС; принятия решений; реализации действий.

Выделяют три типа ошибок, обусловленных недостатками когнитивной деятельности, совершаемых людьми: ошибки, обусловленные невнимательностью исполнителей и возникающие при выполнении правильных плановых действий; ошибки, обусловленные забывчивостью исполнителей и возникающие при выполнении правильных плановых действий; ошибки, характеризующие ситуацию, когда разрабатывается неверный план действий вследствие недостатка знаний. Результатом построения таксономии является формирование древовидной структуры ошибок, относящихся к названным типам. В рамках HET ошибки разделяются также на случайные и преднамеренные. Под преднамеренными ошибками понимается сознательное нарушение заранее определённых правил.

На основании приведённого обзора можно заключить следующее.

-

■ Дефекты в спецификациях требований обусловлены как особенностями среды формирования требований (степень неопределённости ПС; особенности коммуникаций между акторами), так и ошибками, обусловленными ментальными особенностями субъектов, причастных к разработке спецификаций.

-

■ Наиболее часто используемыми подходами к таксономии ошибок в спецификациях требований являются RET и HET. Таксономия RET ориентирована на управление ошибками, физическим проявлением которых являются дефекты в организации управления программными проектами. Таксономия HET ориентирована на управление ошибками, физическим проявлением которых являются дефекты в программных продуктах. Целесообразно рассматривать RET и HET как взаимодополняющие подходы к созданию основы управления ошибками, подобно тому, как это сделано в ESA-PSS-05-11 [17].

2 Системообразующие факторы ошибок предпроектной стадии

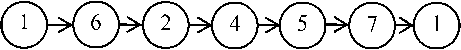

Основу формирования спецификации внешнего облика компонент ИВС цифровой экосреды составляет стратегия урегулирования ПС. Формирование стратегии представляет собой многоэтапный процесс, представленный на рисунке 1, реализация которого ориентирована на решение следующих ключевых задач:

-

■ осознание наличия ПС и её описание;

-

■ представление ПС в виде объекта управления;

-

■ формирование НА консолидированного подхода к урегулированию (т.е.

целенаправленному изменению) ПС.

Системообразующими факторами возникновения ошибок при выработке стратегии, приводящими впоследствии к возникновению дефектов в спецификации внешнего облика компонент ИВС, являются следующие.

-

■ Недостаток знаний о коренных причинах возникновения ПС (часто разнесённых в пространстве и во времени относительно наблюдаемых симптомов ПС [12]). Омнипотент-ность и латентность коренных причин, что влечёт за собой ошибки в выборе формальных архетипов для описания ПС [2, 18, 19].

-

■ Неполнота и противоречивость понятийного отображения ПС, вызываемая субъективизмом в восприятии проявлений ПС НА и ограниченностью их персональных онтологий; обусловленная этим неполнота и различие персональных когнитивных моделей [3, 20];

-

■ Ограниченный потенциал моделей, используемых для описания ПС как объекта управления.

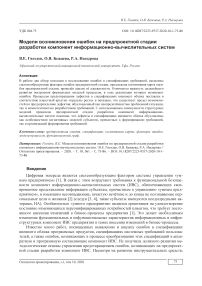

Модель источников ошибок формирования стратегии урегулирования ПС представлена на рисунке 2.

Центральной задачей, предшествующей выработке стратегии урегулирования ПС, является получение описания ПС. Онтологическая модель ПС строится на основе персональных онтологических моделей НА, вовлечённых в урегулирование ПС. Основой построения когнитивной модели ПС служат персональные когнитивные модели НА.

Проблемная ситуация

|

Регистрация симптомов ПС Я ----------------Г---------------- н ------------------м----------------- ^ Выявление неоднородных акторов, 2 вовлечённых в урегулирование ПС К ------------------------------------ 1 I ----------------------------------- й ___________________________________ Изучение персональных онтологических g и когнитивных моделей g" неоднородных акторов К ------------------- J~~L------------------ cd X ✓ К ------------------------------------- со Формирование онтологической модели и консолидированной когнитивной модели ЛС, |

i Что случилось? Какие архетипы можно поставить в соот- L _ ветствие ПС? i Чьи интересы затрагивает ПС? । В чём заключаются ценности акторов? Как видят и понимают ПС неоднородные ; акторы? Формирование понятийного пространства ; ПС, отображения ПС ф1 структурными моделями |

< Описание ПС в виде «вход-выход»,

|

Представление ПС в виде многосвязного объекта управления Формирование согласованной стратегии к урегулирования ПС

ч К --------------^------------- О о ^ s Формирование дорожной карты ° | реализации стратегии К р. g О * --------------уг------------ Н И & -----------------М--------------- Специфицирование внешнего облика и ’§ ~ информационно-вычислительных компо- ■ и g нент цифровой экосреды со и _____________________________________________________________ к ^ __—* ------~ ^ Основные этапы процесса 0 X предпроектной стадии / |

;; изучение альтернативных сценариев +, урегулирования ПС Определение подхода к урегулированию ПС, признаваемого всеми неоднородны ! ми акторами ;; Определение бизнес-процессов и с информационных ресурсов, । необходимых для их реализации 1 Формальное определение требований к потребительским свойствам информа- । ционно-вычислительных компонент Основные вопросы этапов ^ ___ предпроектной стадии ^ ^ |

Рисунок 1 - Структура процесса формирования спецификации внешнего облика компонент ИВС

Рисунок 2 - Источники ошибок формирования стратегии урегулирования проблемной ситуации

В силу ограниченности знаний отдельных субъектов ни одна из персональных онтологических и когнитивных моделей не может претендовать на исчерпывающее понятийное отображение ПС. Под исчерпывающим понятийным отображением понимается выделение всех, в том числе латентных, предпосылок к возникновению ПС, знание и понимание причинно-следственных связей между разнесёнными в пространстве и во времени факторами, обусловливающими симптомы ПС.

Получение признаваемого всеми НА описания ПС (её понятийное отображение) предполагает реализацию итерационной процедуры, основанной на решении двух взаимосвязанных задач [3]:

-

■ формирование на основе персональных онтологических моделей НА онтологической

модели ситуации;

-

■ построение на основе персональных когнитивных моделей НА признаваемой всеми заинтересованными сторонами когнитивной модели ситуации.

В ходе реализации итерационной процедуры на основе дискурса НА происходит корректировка персональных онтологических и когнитивных моделей НА [20]. Методическую основу организации дискурса составляют положения теории конвергентного управления [2].

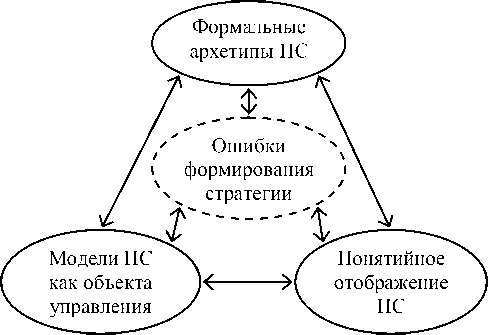

Когнитивная модель ПС служит фундаментом для последующего представления ПС в виде многосвязного объекта управления, что позволяет сформировать спецификации внешнего облика информационно-вычислительных компонент. На рисунке 3 представлена схема формирования понятийного пространства, стратегии и внешнего облика компонент ИВС.

Урегулирование ПС осуществляется на двух уровнях: в пространстве состояний ПС и на уровне формирования нечётких целей и критериев её урегулирования. Контур обратной связи КОС 1 соответствует дискурсу, результатом которого является построение признаваемой всеми НА когнитивной модели ПС. Контур обратной связи КОС 2 соответствует деятельности, направленной на урегулирование ПС в пространстве её состояний. Контур обратной связи КОС 3 соответствует корректировке персональных онтологических и когнитивных моделей НА ПС, целей и критериев её урегулирования с учётом результатов деятельности, связанной с урегулированием ПС.

К числу причин возникновения дефектов в спецификации внешнего облика помимо ошибок, обусловленных мыслительной деятельностью субъектов, относится недостаток знаний об истинных причинах возникновения ПС, ограниченность понятийного отображения ПС, недостаточная потенциальность моделей, используемых для представления ПС в виде многосвязного объекта управления. В совокупности выделенные причины формируют системную составляющую дефектов в спецификации внешнего облика информационновычислительных компонент. Помимо этой составляющей дефектов существуют также ментальная и операционная составляющие [11, 12, 15, 16].

3 Когнитивная карта ошибок предпроектной стадии

Основой выработки консолидированного решения по урегулированию ПС является идентификация доступной для формализации части ПС [2]. Совокупность моделей этой ча- сти ПС создаёт предпосылки для лучшего понимания содержания ПС, в том числе для представления ПС в виде многосвязного объекта управления [21, 22]. Исследование свойств объекта посредством моделирования создаёт основу для формирования консолидированного мнения о подходах к урегулированию ПС в условиях различия представлений о ценностях у НА [3, 4, 20].

НА i – i -й неоднородный актор; ПОМ i , ПКГМ i – персональные онтологическая и когнитивная модели i -го неоднородного актора соответственно.

Рисунок 3 - Схема формирования понятийного пространства, стратегии и внешнего облика компонент информационно-вычислительной системы

Одним из инструментов для построения формальных моделей ПС является аппарат когнитивного моделирования. Когнитивные модели ориентированы на формализацию слабоструктурированных знаний субъектов (НА), вовлечённых в урегулирование ПС, и используются для оценки правильности восприятия НА содержания ПС. Первым этапом построения когнитивной модели является построение когнитивной карты.

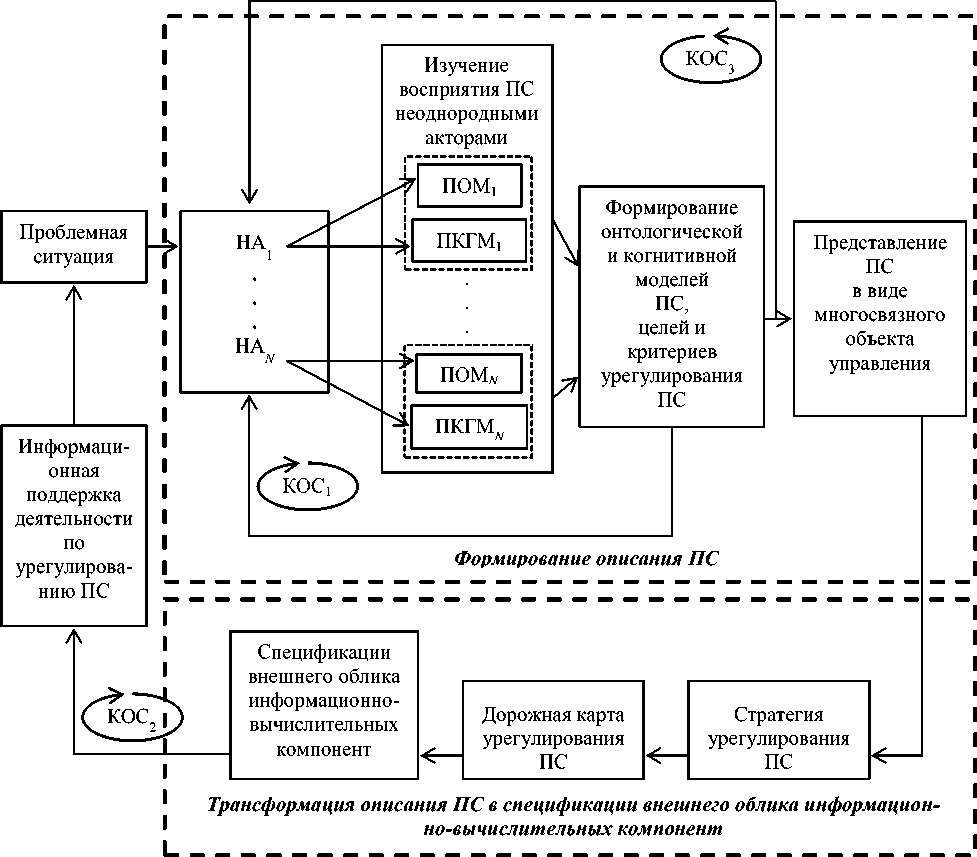

На рисунке 4 приведена когнитивная карта ошибок, соответствующая структуре процесса, представленного на рисунке 1, и схеме формирования понятийного пространства, стратегии и внешнего облика компонент ИВС, представленной на рисунке 3.

Рисунок 4 – Когнитивная карта ошибок предпроектной стадии

В таблице 1 дано описание концептов, а также соответствие концептов и этапов процесса предпроектной стадии. Цифры в скобках в колонке «ключевой фактор» соответствуют узлам графа, представленного на рисунке 4. Этапы процесса соответствуют основным этапам процесса предпроектной стадии, представленного на рисунке 1. В таблице 2 дано описание содержания отношений между концептами.

Ошибки в оценивании содержания ПС. Источниками этих ошибок являются возмущающие факторы внешней среды и различные персональные онтологические модели НА [3]. Результатом неопределённости ситуации, а также неодинакового восприятия одних и тех же событий разными субъектами является либо гиперболизация, либо недооценка сложности, масштабов и содержания ПС, обусловленных ею угроз и возможностей их парирования [20].

Таблица 1 – Ключевые факторы возникновения ошибок на предпроектной стадии

|

Ключевой фактор |

Основные этапы процесса предпроектной стадии |

|

Ошибка в оценивании содержания ПС (1) |

Регистрация симптомов ПС |

|

Ошибки, совершаемые НА (2) |

Выявление НА, вовлечённых в урегулирование ПС; Изучение персональных онтологических и когнитивных моделей НА |

|

Недостаточность знаний для урегулирования ПС (3) |

Формирование онтологической модели и консолидированной когнитивной модели ПС; Представление ПС в виде многосвязного объекта управления |

|

Ошибки в стратегии урегулирования ПС (4) |

Формирование согласованной стратегии урегулирования ПС |

|

Ошибки в целях и планах урегулирования ПС (5) |

Формирование дорожной карты реализации стратегии |

|

Ошибки организации системы исследований на предпроектной стадии (6) |

Регистрация симптомов ПС; Выявление НА, вовлечённых в урегулирование ПС; Изучение персональных онтологических и когнитивных моделей НА; Формирование онтологической модели и консолидированной когнитивной модели ПС; Представление ПС в виде многосвязного объекта управления |

|

Ошибки в спецификациях внешнего облика и способах их реализации (7) |

Специфицирование внешнего облика информационно-вычислительных компонент цифровой экосреды |

Ошибки, совершаемые НА , вовлечёнными в урегулирование ПС. Для таксономии ошибок, характерных для информационно-вычислительных компонент, целесообразно следовать классификации, используемой для ошибок, совершаемых людьми при управлении сложными техническими системами критического назначения (летательные аппараты, предприятия атомной энергетики и т.д.). Перечень ошибок, совершаемых при разработке программных продуктов и относящихся к выделенным классам, приведён в [14].

Недостаточность знаний для урегулирования ПС. Неполнота знаний об истоках ПС часто приводит к тому, что объектом управления становятся не её коренные причины, а наблюдаемые симптомы [9]. Перечень ошибок, возникающих при разработке программных продуктов и относящихся к этому классу, приведён в [14].

Таблица 2 - Описание отношений между концептами

|

Пары концептов |

Содержание отношения |

|

{1,2} |

Стремление менеджеров переложить вину на исполнителей |

|

{1,6} |

Неверное понимание содержания ПС задаёт неверное направление проведения исследований |

|

{1,3} |

Неверное понимание ПС приводит к неверным технологиям получения новых знаний |

|

{2,4} |

Чем больше ошибок совершают люди, тем больше ошибок в стратегии урегулирования ПС |

|

{3,5} |

Недостаточность знаний обуславливает постановку ложных целей урегулирования ПС |

|

{4,5} |

Ошибки в стратегии урегулирования ПС приводят к ошибкам в планах |

|

{5,7} |

Ошибки в целях и планах урегулирования ПС приводят к дефектам в спецификации внешнего облика информационно-вычислительных компонент, что является источником ошибок и дефектов в организации и выполнении проекта |

|

{7,1} |

Низкое качество информационного обеспечения деятельности по урегулированию ПС является источником ошибок в оценивании содержания ПС |

|

{6,2} |

Ошибки в организации исследований увеличивают количество ошибок, совершаемых людьми |

Ошибки в стратегии урегулирования ПС. Причинами этих ошибок являются:

-

■ сложность, многомерность, многосвязность ПС как объекта управления;

-

■ латентность ряда ключевых факторов, обуславливающих возникновение ПС;

-

■ латентность намерений НА, вовлечённых в урегулирование ПС;

-

■ стремление свести урегулирование уникальной ПС в условиях неопределённости относительно её содержания и недостаточности знаний обо всех ключевых факторах, её обусловивших, к использованию известных, ранее подтвердивших свою эффективность подходов и методов, при урегулировании ПС иного содержания.

Ошибки в целях и планах урегулирования ПС. Свойственная ПС неопределённость является причиной нечёткости целей урегулирования и критериев их достижения. В совокупности с ошибками стратегии это является источником ошибок в планах урегулирования ПС.

Ошибки организации системы исследований на предпроектной стадии. Эффективность решения задач, связанных с урегулированием ПС, в значительной степени зависит от того, насколько глубоко и полно она исследована и насколько полно и достоверно определены условия, в которых предполагается эксплуатация ИВС. Системные ошибки в организации изучения ПС, обусловленные её неопределённостью и ошибками менеджеров, являются источниками латентных дефектов, характерных для разных стадий жизненного цикла компонент ИВС. Ошибки в определении содержания ПС являются одним из критических факторов ошибок в определении требований к свойствам системы защиты от возникновения ошибок. Совершенствование системы защиты препятствует совершению ошибок людьми [17, 23]).

Ошибки в спецификациях требований и способах их реализации. Следствием проявления вышеперечисленных факторов возникновения ошибок является возникновение дефектов в спецификациях требований. Эти дефекты являются причинами ошибок и дефектов, возникающих как на последующих стадиях жизненного цикла программных продуктов, так и в организации процессов реализации программного продукта [16].

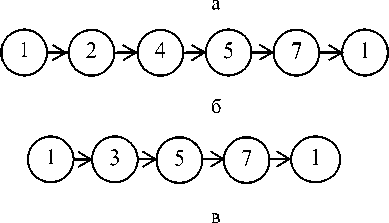

На графе, представленном на рисунке 4, можно выделить несколько контуров.

Контуру, показанному на рисунке 5а, может быть дано следующее толкование: неверное понимание содержания ПС приводит к неверной организации её исследования (системным ошибкам). Однако низкая эффективность деятельности по урегулированию ПС вынуждает корректировать систему исследований, что приводит к уменьшению системных ошибок. Этот контур соответствует контуру КОС 3 , выделенному на рисунке 3.

Контуру, приведённому на рисунке 5б, можно дать следующее толкование. Недостаточная эффективность деятельности по урегулированию ПС и стремление менеджеров оправдать неудачи за счёт ошибок, совершаемых исполнителями, но не просчётами, допущенными при организации системы исследований на предпроектной стадии, способствует повышению качества деятельности исполнителей. Этот контур является развивающим возможности системы управления качеством спецификации внешнего облика компонент ИВС за счёт уменьшения количества технических ошибок и более полного выполнения требований стандартов и руководств. Этот контур соответствует контуру КОС2, выделенному на рисунке 3.

Развивающему контуру (в), показанному на рисунке 5в, можно дать следующее толкование: недостаточная эффективность деятельности по урегулированию ПС лишь за счёт уменьшения ошибок, обусловленных невнимательностью или забывчивостью исполнителей, вынуждает получать новые знания относительно причин возникновения ПС. Это приводит к уменьшению количества ошибок, обусловленных недостатком знаний. Можно утверждать, что выделенный контур является развивающим возможности системы управления качеством спецификации внешнего облика. Этот контур соответствует контуру КОС 1 , выделенному на рисунке 3.

Рисунок 5 – Стабилизирующий (а) и развивающие (б), (в) контуры

Предложенной когнитивной модели может быть поставлен в соответствие архетип «пределы роста» [18, 19]. Возможности предупреждения возникновения ошибок и устранения дефектов определяются особенностями организации исследований ПС, а также менталитетом субъектов, привлекаемых для формирования спецификации требований. Предложенная когнитивная карта позволяет прийти к следующим выводам.

-

■ Должен быть баланс в распределении усилий по борьбе с ошибками разной природы.

Невозможно обеспечить высокое качество спецификаций компонент ИВС лишь за счёт предотвращения ошибок, допускаемых людьми без совершенствования организации исследования ПС.

-

■ Дефекты являются фактором, снижающим ценность компонент ИВС как одного из инструментов урегулирования ПС, но также являются ключевым фактором совершенствования системы изучения ПС за счёт получения новых знаний, совершенствования методической и инструментальной базы предотвращения возникновения, локализации и устранения дефектов.

4 Анализ адекватности когнитивной карты

Анализ адекватности является необходимым условием разработки формальных моделей сложных систем [24]. Основу анализа адекватности структурной модели, представленной на рисунке 4, составляет проведение расчётов на основе таких исходных данных, для которых заранее известны результаты.

Технологическую основу расчётов составляет метод, описанный в [25]. Исходный знаково-ориентированный граф представляется в виде квадратной матрицы H , в которой «1» соответствует наличию положительной связи между узлами, «-1» - наличию отрицательной связи, «0» - отсутствию связи. Формируется вектор состояния узлов графа, причём если имеет место положительное изменение состояния узла, компоненту вектора присваивается «1», если состояние не изменяется – «0», если ухудшается – «-1». Основу формирования вектора состояния на (к+1)-й итерации составляет соотношение: C(k+1) = C(k) -|Н\|, где к - номер итерации, к = 0; n. При формировании значений компонент вектора состояния пользуются следующими правилами [25]:

■

■

■

■

■

Если в ходе расчётов значение компонента вектора состояния превышает значение «+1», компоненту присваивается значение «единица».

Если в ходе расчётов значение компонента вектора состояния меньше, чем «-1», компоненту присваивается значение «минус единица».

Если в ходе расчётов значение компонента вектора состояния принимает значение «нуль», компоненту присваивается значение «нуль».

Значение компонента вектора состояния, на которое на нулевой итерации оказывается воздействие, на всех последующих итерациях остаётся неизменным.

Если вектор состояния на ( к + 1)-й итерации совпадает с вектором состояния на к -й итерации, считается, что система перешла в устойчивое состояние и расчёты завершаются. Если вектор состояния на ( к + 1)-й итерации совпадает с вектором на к -й итерации, но векторы на ( к + m )-х итерациях m = 1; l - 1 отличаются от вектора на к -й итерации и различаются между собой, считается, что система перешла в колебательный режим с периодом l. На этом расчёты заканчиваются.

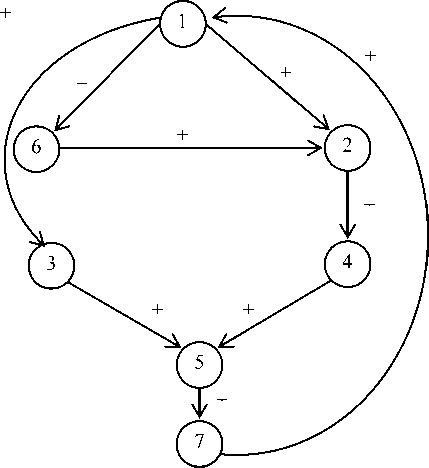

Граф, показанный на рисунке 4, описывается матрицей, приведённой на рисунке 6.

Случаю воздействия с целью улучшения состояния узла 6 (уменьшение ошибок в организации системы исследований на предпроектной стадии) соответ——

ЦЯЦ-

|

0 |

1 |

1 |

0 |

0 |

-1 |

0 |

|

0 |

0 |

0 |

1 |

0 |

0 |

0 |

|

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

0 |

0 |

|

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

0 |

0 |

|

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

|

0 |

1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

Рисунок 6 - Матрица, описывающая граф на рисунке 4

ствует вектор состояния c 0 : (' 1° 1° I ° I ° I1 I ° I

.

Следуя описанной расчётной схеме, на шестой итерации вектор состояния системы приобретает вид — c6 : И' 2 И' И И U J I, который на последующей итерации не изменяется. Интерпретация полученного результата: совершенствование организации системы исследований препятствует возникновению ошибок разной природы, что ускоряет урегулирование ПС.

Воздействию с целью улучшения состояния узла 2

(ошибки, совершаемые НА, вовлечёнными в урегулирование ПС) соответствует вектор со-

стояния вида c 0 : П N ° Iй П И П I. На пятой итерации вектор состояния с 5 : приобре-

—*

тает вид , который на последующих шагах не изменяется. Полученный результат интерпретируется следующим образом. Уменьшение ошибок, совершаемых людьми, в итоге повышает качество спецификаций внешнего облика компонент ИВС, но ухудшает мотивацию к поиску пробелов в организации системы исследований ПС, приводящих к возникновению ошибок, обусловленных недостатком знаний исполнителя.

Случаю воздействия на узел 7 (устранение дефектов непосредственно в спецификации)

—

^— состояния c4 : принимает вид

соответствует вектор состояния c 0:

: I'' I'' I " I'' I'' I " I J . На четвёртой итерации вектор

. Интерпретировать полученный ре- зультат можно следующим образом. Стремление улучшить качество спецификации стимулирует выявление как непосредственных причин дефектов, так и коренных причин ошибок, допущенных исполнителями, и путей их распространения [9]. Однако при этом вне зоны внимания оказывается организация системы исследований ПС.

Выполненный анализ результатов моделирования позволяет сделать заключение о том, что они не противоречат содержанию ситуаций, имеющих место при разработке спецификаций внешнего облика компонент ИВС.

Заключение

Критически важным фактором обеспечения функциональной безопасности ИВС является создание системы предупреждения возникновения ошибок на разных стадиях жизненного цикла компонент. В рамках известных подходов к обеспечению функциональной безопасности в центре внимания оказывались задачи, связанные с поэтапным преобразованием формального описания внешнего облика компонент ИВС в программные и аппаратные компоненты, обладающие требуемыми потребительскими свойствами. В работе предложена совокупность структурных моделей, концептуальную основу которых составляет постулат, что дефекты в спецификациях внешнего облика обусловлены не только особенностями когнитивных моделей субъектов, причастных к формированию требований, но и организацией формирования требований. Предложена когнитивная карта ошибок предпроектной стадии и выполнена её верификация. Показано, что существует предел возможностей по предупреждению дефектов, обусловленный как неопределённостью ПС, так и компетентностью разработчиков требований.

Аппарат нечётких когнитивных карт, параметрических векторных функциональных графов можно определить как инструментальную основу дальнейших исследований.

Результаты получены при поддержке гранта № 19-08-00177 «Методологические, теоретические и модельные основы управления функциональной безопасностью аппаратнопрограммных комплексов в составе распределённых сложных технических систем».

Список литературы Модели возникновения ошибок на предпроектной стадии разработки компонент информационно-вычислительных систем

- Schuh, G. Industrie 4.0 Maturity Index Managing the Digital Transformation of Companies / G. Schuh, R. Anderl, J. Gausemeier, M. Hompel, W. Wahlster // Acatech STUDY, 2018. - 60 p.

- Райков, А.Н. Конвергентное управление и поддержка решений / А.Н. Райков - М.: Издательство ИКАР, 2009. - 245 с.

- Виттих, В.А. Введение в теорию интерсубъективного управления / В.А. Виттих. - Самара: Самарский научный центр РАН, 2013. - 64 с.

- Виттих, В.А. Принятие решений на основе консенсуса с применением мультиагентных технологий / В.А. Виттих, Т.В. Моисеева, П.О. Скобелев // Онтология проектирования. - 2013. - №2. - С. 20-25.

- CHAOS Report. The Standish Group International, Inc., 2018, 68 p. - https://www.standishgroup.com/news/37.