Модели занятости: межпоколенческая взаимосвязь профессиональных траекторий

Автор: Кремнева Наталья Юрьевна

Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu

Рубрика: Факультету культуры и искусства Ульяновского государственного университета - 20 лет

Статья в выпуске: 1 (27), 2017 года.

Бесплатный доступ

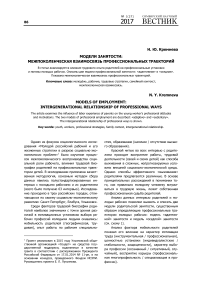

В статье анализируется влияние трудового опыта родителей на профессиональные установки и мотивы молодых рабочих. Описаны две модели профессиональной занятости: «адаптивная» и «оседлая». Показана межпоколенческая взаимосвязь профессиональных траекторий.

Молодёжь, рабочие, трудовые стратегии, семейный контекст, межпоколенческая взаимосвязь

Короткий адрес: https://sciup.org/14114242

IDR: 14114242

Текст научной статьи Модели занятости: межпоколенческая взаимосвязь профессиональных траекторий

Одним из фокусов социологического исследования «Молодой российский рабочий и его жизненные стратегии в разрезе социально-эко номических проблем»1 было изучение процессов межпоколенческого воспроизводства социальной роли рабочего, влияния трудовой биографии родителей на профессиональные траектории детей. В исследовании применена качественная методология, основным методом сбора данных явились полустандартизированные интервью с молодыми рабочими и их родителями (всего было получено 63 интервью). Исследование проходило в трех российских городах, отличающихся по своему социально-экономическому развитию: Санкт-Петербург, Елабуга, Ульяновск.

Среди факторов трудовой биографии родителей наиболее значимыми с точки зрения различий в мотивационных установках выбора рабочих профессий молодыми людьми оказались: мобильность родителей (географическая, трудовая), опыт работы по рабочим специально- стям, образование (наличие / отсутствие высшего образования).

Красной нитью во всех интервью с родителями проходит восприятие работы, трудовой деятельности (своей и своих детей) как способа выживания в сложных, непрогнозируемых условиях внешней социально-экономической среды. Однако способы эффективного «выживания» родителями предлагаются различные. В основе принципиальных расхождений в понимании того, как правильно молодому человеку встраиваться в трудовую жизнь, лежит собственная профессиональная судьба родителей.

Анализ данных интервью родителей и молодых рабочих позволил выявить и описать две модели родительской занятости, существенным образом определяющие профессиональные траектории молодых рабочих: модель «адаптивной» занятости и модель «оседлой» занятости (см. схему 1).

Анализ фактора мобильности родителей показал его влияние на характер мотивации труда (инструментальная / профессиональная), ценностные установки (индивидуалистские / стабильности, защищенности), характер выбора профессии (осознанный / ситуативный, случайный), восприятие карьеры (профессиональная многопрофильность / специализация в профессии).

Родительские модели занятости

Схема 1

Компенсаторная установка: ВО — средство социальной мобильности

Категорический отказ от продолжения образования

ВО — дополнительный ресурс карьерного роста

ВО — дополнительная гарантия, страховка на рынке труда

Данный фактор существенно определяет внутрисемейный процесс принятия решений о выборе учебного заведения и профессии молодых рабочих (устранение родителей или выбор «по наследству» / совместный осознанный выбор перспективной профессии). Кроме того, характер занятости родителей определяет отношение к высшему образованию (отказ от высшего образования, высшее образование — средство социальной мобильности / высшее образование — карьерный ресурс, гарантия на рынке труда).

Результаты исследования позволяют говорить, что модель «адаптивной» занятости родителей способствует формированию установки на профессиональную многопрофильность и мобильность молодых рабочих. А модель «оседлой» занятости родителей транслируется в стремлении молодых рабочих получить узкую специализацию в профессии и стабильное место работы.

Рассмотрим подробнее выявленную межпоколенческую взаимосвязь профессиональных траекторий.

Первая траектория формируется в семьях, где родители демонстрируют высокую географическую или профессиональную мобильность. Примерами географической мобильности служат переезды родителей из соседних стран в Россию, из одного региона страны в другой. В исследовании участвовали информанты, переехавшие из Северной Осетии в Ульяновск, из Узбекистана в Елабугу, из Смоленска в Санкт-Петербург, из Казахстана в Санкт-Петербург, из Ленинградской области в Санкт-Петербург. Эта мобильность на фоне, казалось бы, различных стимулирующих жизненных обстоятельств в конечном итоге объясняется поиском лучших условий для жизни семьи, независимо от того, происходило ли это в зрелом возрасте или в молодости. Безусловно, важным фактором, способствующим перемещению семей, является состояние местных рынков труда, где либо отсутствует работа по специальности, либо не устраивает существующий уровень оплаты труда. Однако данная миграция преследует не только экономические цели. Конечной целью смены местожительства является расширение социальных и профессиональных возможностей как для себя, так и для детей.

Интерес представляет «поддерживающая» мобильность, когда семья родителей переезжает вслед за ребенком, поступившим в учебное заведение, и начинает осваивать новую социальную среду вместе с ребенком, в том числе меняя не только место работы, но и свою профессию.

Еще один вектор географической мобильности родителей — из села в город, как правило, связан с поступлением в учебное заведение, и само обучение фактически способ «закрепления» в городе. То есть это традиционный механизм социальной мобильности, который формировал и по-прежнему формирует городской рынок труда по рабочим профессиям.

Профессиональная мобильность родителей молодых рабочих выражается в активном поиске и частой смене мест работы. Помимо типичного перемещения с одного места работы на другое в рамках своей профессии примером такой активности является отказ родителей от работы по своей профессии или от уровня работы, соответствующего полученному образованию. Это более кардинальные изменения в трудовой траектории родителей молодых рабочих. Одну группу причин, подталкивающих к такой мобильности, составляют серьезные обстоятельства личной или семейной жизни (вступление в брак, развод, ухудшение состояния здоровья). В этих ситуациях отказ от работы по образованию или по имеющемуся профессиональному опыту — вынужденный шаг, который тем не менее является демонстрацией нового выбора и способа адаптации к изменившимся условиям жизни. Необходимость осваивать новые трудовые позиции требует от родителей расширения профессиональных навыков, что, как правило, происходит непосредственно на рабочих местах, без дополнительного образования. Кроме того, подобные вызовы судьбы формируют высокую гибкость и терпимость людей, философское или даже смиренное отношение к жизни и профессии как средству существования: «работать, чтобы жить».

Вторая группа причин «межпрофессиональной» мобильности сопряжена с содержательными аспектами работы. В этом случае информанты-родители говорили о разочаровании в работе, об изменившихся условиях труда, о потере интереса к профессиональному развитию. Естественно, важным фактором, выталкивающим из профессии, является неудовлетворенность заработной платой, которая выступает неотъемлемым элементом общей удовлетворенности трудом. Характерный пример такой ситуации — отказ от работы на базе полученного высшего образования [1].

Ярким показателем профессиональной активности родителей являются подработки как на базе своей профессии, так и с выходом в совершенно иные сферы деятельности. Примеры источников дополнительных доходов родителей разнообразны: услуги таксиста, слесарные работы, установка окон, работа ночным сторожем, сварные работы, вязание-вышивка.

Таким образом, эта категория родителей молодых рабочих не держится за постоянное место работы в силу того, что, по их мнению, их профессиональные и личностные навыки и качества всегда будут востребованы. Уверенность в своей профессиональной ценности для рынка труда формирует представление о том, что существует масса вариантов трудоустройства, главная задача — найти максимально выгодное для себя предложение. Уровень заработной платы хотя и является весомым критерием оценки работы, но не единственным. Помимо экономического мотива место работы должно удовлетворять содержанием труда.

В любом случае это высокоадаптивная позиция, которая позволяла родителям выходить из не удовлетворяющих их жизненных обстоятельств. Это позиция самодостаточных, независимых работников, уверенных в своих силах, ведущей трудовой ценностью которых является индивидуализм, а мотивация труда — инструментальная. Такая картина мира, складывающаяся в глазах молодых людей, определяет отношение к работе и образованию как к ситуации, а не как к выбору на всю жизнь.

Стратегия высокой трудовой мобильности родителей специфическим образом проявляется в процессе принятия решения о будущей профессии детей. Для этих семей характерен неосознанный, часто ситуативный выбор как учебного заведения профессионального образо- вания, так и специальности в целом. Горизонт перспективного видения достаточно низкий, он задается исключительно родительским информационным и профессиональным профилем. И здесь наблюдаются две ситуации.

Первая характеризуется сознательным устранением родителей от участия в принятии решения о будущей сфере деятельности и профессии ребенка под лозунгом «ему жить, пусть сам решает». Такая установка в большей степени присуща родителям-рабочим. Результатом такой позиции родителей является случайный выбор учебного заведения. Мотивами выбора учебного заведения оказываются: «близость к дому», «за компанию с друзьями», «наличие бесплатной специальности». В лучшем случае выбранная специальность соответствует субъективным представлениям ребенка о том, что ему интересно. То есть специальность не соотносится ни с сутью будущей деятельности, ни с перспективностью трудоустройства.

Вторая ситуация наблюдается в семьях, где родители пытаются участвовать в выборе профессии. Это более характерно для семей специалистов. Если посмотреть на ситуацию поступления в вуз сразу после школы, то наблюдается «наследственность» в выборе учебного заведения: родители направляют детей на ту специальность или даже в тот вуз, в котором они сами учились или хотели учиться. То есть выбор профессии определяется родительским горизонтом и осуществляется «по накатанной», а не на основе личных интересов ребенка или оценки перспектив трудоустройства. Такая узость выбора профессии приводит к тому, что дети либо бросают вузы, либо по окончании не находят применения полученному образованию и возвращаются на позиции рабочих, причем чаще в совершенно иных сферах деятельности.

Таким образом, весь комплекс рассмотренных факторов не способствует формированию связи между получаемым специальным образованием и последующей занятостью, следствием чего является типичность ситуации «имеем одну специальность — работаем по другой». Именно родители, опираясь на свой жизненный опыт мобильности на рынке труда, транслируют детям установку пробовать себя в разных сферах, разных профессиях. Более того, родители стимулируют и даже поощряют детей не держаться за место, за профессию, быть активными в поиске более выгодного варианта трудоустройства. Такая родительская позиция мотивирует молодых рабочих к накоплению различных трудовых опытов, образовательных ресурсов, кото- рые могут быть востребованы в будущем, а значит, могут послужить страховкой и гарантией социального успеха.

Возможным вектором развития трудовой биографии в рамках данной стратегии является освоение молодыми рабочими предпринимательской деятельности. В трех интервью с родителями молодых рабочих звучит тема возможного продолжения карьеры в формате если не полноценного предпринимательства, то самозанятости. Подобное профессиональное развитие является вполне логичным воплощением индивидуалистских ценностей, транслируемых родителями данной группы. Самозанятость молодых рабочих может рассматриваться как пример социального успеха и профессиональной реализации в рамках стратегии многопрофильности и мобильности. Важно отметить, что в рамках этой трудовой стратегии ведущим мотивом профессиональной мобильности молодых рабочих является экономическая выгода. То есть основным критерием оценки рабочего места выступает уровень заработной платы: работаем там, где сегодня больше платят.

Стратегия «оседлой» занятости родителей на крупных предприятиях (промышленных, в сфере ЖКХ) показывает вариант другой трудовой биографии, ориентированной на постоянное, «надежное» место работы. Подобную трудовую стратегию продвигают родители, имеющие многолетний стаж работы на одном предприятии. Обращает на себя внимание тот факт, что данная стратегия занятости характерна как для родителей-специалистов, так и для родителей-рабочих, причем в том числе занимающих самые рядовые трудовые позиции.

Ведущим мотивом труда выступает определенность как защищенность от стресса, и большое «свое» предприятие это обеспечивает. Такой организационный конформизм объясняется любовью и преданностью предприятию, работе, коллективу. Эта категория родителей ценит стабильность занятости, гарантии и защиту, которые дает предприятие, возможность служебного роста или, как минимум, заслугу уважения и статуса профессионала.

Экономический мотив работы для данной группы родителей уходит на второй план, уступая место спокойствию и защищенности: «меньше получать, но спокойно спать».

В семьях с подобными трудовыми биографиями родители активно участвуют в профессиональной ориентации своих детей. Выбор профессии является совместным, целенаправленным и осознанным решением всей семьи.

Личные интересы ребенка и уровень успеваемости в школе учитываются как базовые в процессе принятия решения о будущей профессии, а затем пытаются рационально и прагматично оценить перспективность потенциальной профессии с различных точек зрения.

Родители названной группы по-разному интерпретируют понятие «перспективность». В первом случае она понимается как способность профессии обеспечить гарантированный достойный уровень оплаты труда. Результатом такой трудовой стратегии оказывается выбор традиционных рабочих профессий, уже оправдавших себя десятилетиями. Причем примеры «хлебности» этих профессий находятся, как правило, внутри семьи.

Второе значение «перспективности» профессии определяется текущими условиями трудоустройства, а именно наличием потенциальных мест работы на конкретном рынке.

И третье основание оценки перспективности профессии — ее соотнесение с более широким контекстом развития отрасли как будущей сферы деятельности. Надо отметить, что подобные рассуждения доступны не только родителям-специалистам, но и представителям рядовых рабочих профессий. Например, отец, 30 лет проработавший в сфере ЖКХ слесарем-сантехником, считает, что важнейшим критерием выбора профессии сына (машинист) является стабильность существования отрасли.

Родители, имеющие опыт стабильной работы на крупных предприятиях, позитивно воспринимают аналогичное трудоустройство своих детей. В пользу такой стратегии занятости молодых рабочих родители приводят целый ряд аргументов. Пожалуй, главным мотивом выбора в данном случае выступает гарантия трудоустройства и стабильность занятости. Распространено представление, что у крупного предприятия выше потенциал устойчивости в сложных экономических условиях, а значит, оно обеспечивает более высокую степень защиты работника. Кроме того, работа на крупном предприятии открывает карьерные перспективы в рамках выбранной профессии, обосновывает профильное образование. Родители, транслирующие данную стратегию занятости, ради будущей карьеры готовы мириться с невысокими зарплатами, оценивая перспективность развития выше, чем сегодняшний уровень дохода.

Весомым аргументом в пользу работы на крупных предприятиях является то, что данная группа родителей высоко оценивает благоприятное влияние больших трудовых коллективов на формирование личности молодых работников. Упорядоченность работы на крупном предприятии гарантирует определенный порядок в жизни молодого человека, формирует дисциплинированность, ответственность и в целом благоприятно влияет на образ жизни.

Мотив работы «за забором» особенно важен для проблемных молодых людей. По мнению родителей, работа в таких коллективах обеспечивает благоприятную социальную среду, хороший круг общения, способный оградить от негативного влияния «жизни на свободе». На крупные трудовые организации возлагается функция не только защиты, но и воспитания, в том числе патриотического. То есть занятие рабочей позиции рассматривается как очередной этап социализации.

Важным аспектом рассматриваемой стратегии занятости является транслируемая родителями установка «не надо прыгать». Подобная установка мотивирует молодых рабочих развиваться в конкретной профессии, получать профильное образование, так как появляется определенность будущего, понимание необходимости образовательных ресурсов в контексте конкретных карьерных возможностей.

Важным мотивом трудоустройства в рамках рассматриваемой стратегии является возможность найти «удобную работу», которая понимается очень широко. Например, близость к дому как способ снижения личных издержек, связанных с работой, или удобная работа соотносятся со спокойной работой, не требующей высокой ответственности и нервного напряжения. Кроме того, «удобство» — это психологический комфорт, когда на работе чувствуешь себя уверенно, «все и всех знаешь», а это достигается вследствие долгосрочной работы на одном месте. Также важным аспектом «удобства» является подходящий режим работы, позволяющий сочетать ее с личными интересами. Экономический мотив в данной стратегии занятости молодых рабочих, вслед за их родителями, не является определяющим. В данном случае молодые работники не готовы жертвовать своим покоем, удобством, интересами ради заработка. В целом, это менее затратная трудовая стратегия с точки зрения личностных инвестиций молодого рабочего.

Итак, «адаптивная» модель занятости родителей определяет отношение к работе как к ситуации, а не как к выбору на всю жизнь. Эта позиция мотивирует молодых рабочих к накоплению различных трудовых опытов, образовательных и профессиональных ресурсов, потенциально способных послужить гарантией соци- ального успеха. В результате такой стратегии не происходит фиксации молодых рабочих в какой-либо конкретной профессии, очерченной востребованным профессиональным образованием и специальными навыками работы. Формируется временный характер занятости как способ поиска лучшего варианта, а трудовая мобильность молодого рабочего рассматривается как фактор, повышающий его конкурентность на рынке труда. В данном случае ни о какой профессиональной специализации речь не идет, напротив, приветствуется многопрофильность молодого рабочего, основанная на разнообразных умениях ручного труда.

Модель «оседлой» занятости родителей мотивирует молодых рабочих развиваться в конкретной профессии, получать профильное образование, так как появляется определенность будущего, понимание необходимости образовательных ресурсов в контексте конкретных карь- ерных возможностей. В семьях с подобными трудовыми биографиями родителей выбор профессии происходит более целенаправленно и осознанно на основе оценки ее востребованности на рынке труда сегодня и ее перспективности в будущем. Формируется ценность профессиональной специализации. Родители, имеющие опыт работы на крупных предприятиях, позитивно воспринимают аналогичное трудоустройство своих детей. Главным критерием выбора профессии в данном случае выступает ее способность дать гарантии и обеспечить стабильность занятости.

Таким образом, результаты исследования показывают, что модели занятости родителей существенно определяют будущие профессиональные траектории детей. Профессиональные установки и опыт родителей во многом формируют систему трудовых мотивов и ценностей молодых рабочих.