Моделирование процессов деформации костяных наконечников по данным археологии и эксперимента

Автор: Бородовский А.П., Табарев А.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 3 т.44, 2016 года.

Бесплатный доступ

Орудия из кости и рога - одна из интереснейших и высокоинформативных категорий инструментов в мировой археологической науке. Особое место среди них занимают разнообразные по форме и размерам наконечники копий, стрел и дротиков, которые датируются в самом широком хронологическом диапазоне (палеолит, неолит, эпоха бронзы, железный век, этнографическое время). В настоящей статье авторы приводят обзор наиболее интересных направлений исследований зарубежных (европейских, американских) специалистовXX- началаXXI в., результаты собственных экспериментов по использованию костяных наконечников, а также обращаются к кругу аналогий в археологических материалах древних культур Сибири и европейской части России. В своих экспериментальных исследованиях (с применением спортивного лука) специальное внимание они уделили способам крепления наконечника к древку и особенностям структуры исходного материала (кость, рог). Деформация костяного наконечника, по мнению большинства специалистов-экспериментаторов, является одним из надежных признаков искусственного происхождения этого предмета, а ее характер - основанием для предположений об использовании наконечников в охотничьей (поражение дичи, обработка шкур), военной (межплеменные столкновения и конфликты) или ритуальной практике. К ритуалам, в частности, относятся символическое поражение наскальных изображений перед предстоящей охотой, стрельба по специфическим целям или элементам ландшафта (расщелинам скал, деревьям). В качестве примера такого применения приведен культовый объект индейцев в Калифорнии (Северная Америка).

Археология, эксперимент, костяные наконечники, деформация, охота, ритуал

Короткий адрес: https://sciup.org/145145776

IDR: 145145776 | УДК: 903.222 | DOI: 10.17746/1563-0102.2016.44.3.087-092

Текст научной статьи Моделирование процессов деформации костяных наконечников по данным археологии и эксперимента

Костяные орудия – уникальная категория инструментов, получивших распространение практически во всех регионах мира и сохранявших свою значимость и эффективность на протяжении всех археологических эпох (палеолит, неолит, эпоха бронзы, железный век). Следует также отметить высокую информативность костяного (рогового) материала, возможно сть детально реконструировать технологии обработки, определить функциональное назначение, а также причины повреждения и износа. Ведущую роль в данных исследованиях играет экспериментальный метод. Разнообразный опыт по моделированию процесса разрушения каменных и костяных наконечников метательных орудий (стрел и дротиков) от палеолита до эпохи палеометалла накоплен в рамках этого метода с XX по начало XXI в. в зарубежной археологии.

В настоящей статье представлены обзор наиболее интересных направлений исследований зарубежных (европейских, американских) специалистов и результаты собственных экспериментов, позволивших уточнить особенности процесса деформации костяных черешковых наконечников стрел после стрельбы в камень и кость, а также достоверность интерпретаций их применения в охотничьей практике, в качестве оружия и в ритуалах.

Диапазон и особенности зарубежных разработок

Экспериментальное изучение свойств наконечников из камня, вулканического стекла (обсидиана) и органических материалов (ко сть, рог, дерево, раковины) имеет давнюю традицию. Так, в одном из ведущих американских археологических журналов «American Antiquity» с 1935 по 2009 г. опубликована серия статей, так или иначе касавшихся процесса деформации каменных и костяных наконечников метательных орудий (стрел и дротиков).

Одно из первых экспериментальных исследований процесса деформации костяного наконечника стрелы было проведено еще в 30-х гг. XX в. E.E. Тайзером [Tyzzer, 1935–1936]. Оно подтвердило гипотезу о том, что т.н. простой костяной наконечник – одна из самых распространенных находок на восточном побережье США – является наконечником стрелы, а не фрагментом кости, появившимся в результате ее пищевой утилизации. При проверке своей гипотезы Е.Е. Тайзер опирался на сопоставление повреждений, известных по этим находкам, и экспериментальных образцов. Большое внимание им было уделено характеру повреждений и их возможным причинам. В ходе экспе- римента стрелы, оснащенные простыми костяными наконечниками, выстреливались в каменистый суглинок и гравий. Общим повреждением оказались продольные сколы на «тяжелых» краях (центр тяжести каждого наконечника был смещен к одному из краев) и острие наконечника.

С. Арндт и М. Ньюкамер, а вслед за ними С. Бергман [Arndt, Newcomer, 1986; Bergman, 1987] провели скрупулезные исследования признаков деформации костяных наконечников и острий по археологическим коллекциям каменного века Британских островов, Северной Европы и Леванта. В частности, С. Бергман по материалам памятника Ксар-Акил (Ливан) отмечал, что наконечники из кости и рога представляются более практичными, быстрее изготавливаются, легче ремонтируются. При этом рог для древних обитателей поселения был более предпочтителен, чем кость (73 и 27 % соответственно) [Bergman, 1987, p. 125].

Разрушение каменного наконечника дротика описано в работе Дж. Фризона [Frison, 1989], посвященной экспериментальному применению орудий культуры кловис (ранняя палеоиндейская культура на территории Северной Америки, 11,5–10,8 тыс. л.н.): на африканских слонах проверялась возможность использования этих орудий в охоте на мамонтов. Еще одно интересное исследование было проведено Дж. Чеширом и Р. Килли, которые изучали влияние формы и веса каменного наконечника дротика на его проникающую способность [Cheshier, Kelly, 2006].

В 2009 г. появилась коллективная работа [Wagues-pack et al., 2009], посвященная изучению преимуществ каменных наконечников над остро заточенным древком стрелы. В ходе стрельбы из лука по пластиковой модели были получены следующие результаты: каменный наконечник проникает лишь на 10 % глубже остро отточенного древка, в то время как затраты на его производство и эксплуатацию значительно выше. Эти данные позволяют предположить, что каменные наконечники (в особенности из декоративных сортов сырья и гипертрофированных размеров) являлись иллюстрацией престижных технологий и выполняли ритуальную функцию [Табарев, 2005–2009].

Из числа недавно вышедших работ можно отметить, несомненно, сборник статей в серии BAR [Ancient…, 2010], в котором приведены разнообразные разработки по технологии, функциональному назначению (трасология) и культурной интерпретации костяных орудий; публикации аргентинской исследовательницы Н. Бук о вариантах макро- и микродеформации (например: [Buc, 2011]); а также работы Дж. Брэдфилда и его коллег, посвященные костяным наконечникам и остриям в археологических и этнографических коллекциях Южной Африки (например: [Bradfield, 2012]). В одной из последних, в частности, приводится подробная классификация вариантов де- формации костяных наконечников, включая спиральную (spiral fracture), волнистую (hairline fracture), скошенную (oblique fracture), наклонную (beveled fracture), трансверсальную (transversal fracture) и их многочисленные разновидности [Bradfield, Brand, 2015].

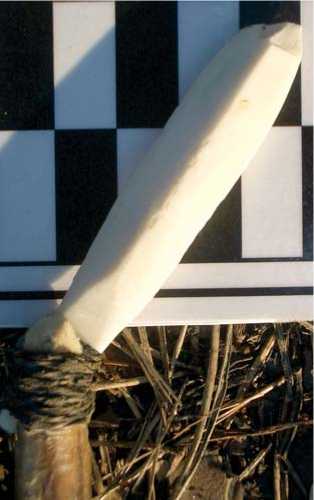

Деформация наконечника, по мнению большинства зарубежных специалистов-экспериментаторов, черешка, характерному для обломков наконечников из Денисовой пещеры. В ходе эксперимента воспроизводились два варианта крепления наконечников: жесткое с обмоткой (см. рис. 2, 3) и простое вкладывание в расщепленный насад (см. рис. 1, 1, 2). В первом случае после столкновения с каменной поверхностью наконечник несколько выворачивало на участке креп- является одним из надежных признаков искусственного происхождения этого предмета, а также основанием для гипотез об особенностях функционального использования наконечников.

Экспериментальное моделирование процессов деформации костяных наконечников

Экспериментальное исследование проводилось А.П. Бородовским на основе анализа с ерии разрушенных костяных наконечников из отложений эпохи раннего железа в Денисовой пещере [Деревянко, Молодин, 1994, с. 46, рис. 39, с. 103]. У большинства этих изделий был поврежден кончик бойка, что интерпретировалось как последствия ритуальной стрельбы в стены пещеры [Там же, с. 44, рис. 37, 10 ; с. 46, рис. 39, 6 ; с. 103, 132]. В ходе экспериментов (стрельба велась по скальной поверхно сти из классического спортивного лука с силой натяжения, не превышавшей 15 кгс) такой характер разрушения бойков костяных наконечников действительно подтвердился (рис. 1–3). Другая особенность повреждений костяных наконечников при стрельбе в скальную поверхность, установленная экспериментально, – скалывание краев их пера (см. рис. 2). Такой характер разрушений также зафиксирован в рассматриваемой серии [Там же, с. 44, рис. 37, 11 ]. Тем не менее далеко не все обломки костяных наконечников стрел эпохи раннего железа из Денисовой пещеры можно соотнести с по следствиями стрельбы в скальную поверхность [Там же, с. 46, рис. 39]. Прежде всего это кас ается наконечников с обломанными черешками [Там же, рис. 39, 11–14 ]. Эксперименты достаточно наглядно показали, что при стрельбе стрелой с костяным наконечником в скалу он при столкновении с ней разворачивается черешком в сторону удара о камень (рис. 4). Но это не приводит к разрушению

Рис. 1. Экспериментальные костяные наконечники стрел.

Рис. 2. Экспериментальный костяной наконечник (см. рис. 1, 5 ) после стрельбы в каменную поверхность.

Рис. 3. Экспериментальный костяной наконечник (см. рис. 1, 6 ) после стрельбы в каменную поверхность.

Рис. 4. Экспериментальный костяной наконечник (см. рис. 1, 1 ) без закрепления в древке стрелы после стрельбы в каменную поверхность.

1 - фиксация столкновения наконечника со скальной поверхностью; 2 -расположение наконечника после удара о скальную поверхность.

ления к древку (см. рис. 3), а во втором - он почти полностью выскальзывал из расщепленного насада (см. рис. 4, 2). Поэтому разрушения черешков наконечников из Денисовой пещеры вряд ли следует связывать с последствиями стрельбы в скалу. Тем более что среди таких находок есть образцы с явными следа- ник глубоко входит в нее и, как показали эксперименты, может обламываться в верхней части (рис. 5, 6). По археологическим данным пример такого проникновения известен в погр. 15 объекта 4, расположенного у г. Суханиха в Минусинской котловине: в поясничном позвонке погребенного был обнаружен вонзив- ми подрезания металлическим лезвием [Там же, рис. 39,13].

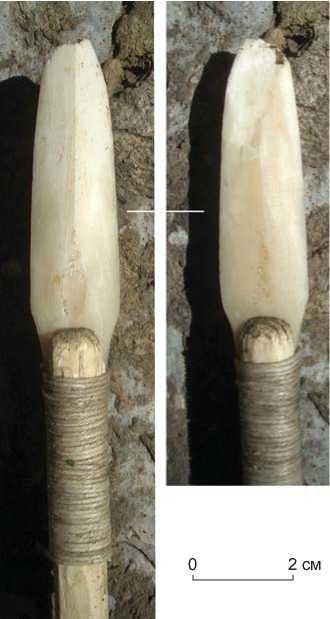

Характер повреждений костяных наконечников при столкновении со скальной поверхностью явно продиктован самой структурой костного вещества [Бородовский, 1997, с. 162, табл. 1]. При этом особое значение имеет плотность среды, с которой сталкивается костяной наконечник. В частности, эксперименты продемонстрировали, что при столкновении с близким по плотности материалом, например, с трубчатой костью в теле жертвы, костяной наконечник не разрушается, а древко стрелы ломается внутри мягких тканей. Поэтому стрела не может быть извлечена без хирургического вмешательства. При столкновении с менее прочной плоской костью (например, позвонком, лопаткой или костями черепа) наконеч-

Рис. 5. Плоская кость черепа коровы с застрявшим в ней осколком острия экспериментального костяного наконечника.

Рис. 6. Экспериментальный костяной наконечник с разрушенным острием после стрельбы в череп коровы.

2 cм

шийся костяной наконечник стрелы [Кони..., 2010, с. 109]. Такое расположение соответствует одной из типичных зон поражения металлическими наконечниками стрел, известных по изобразительным материалам Древнего мира и археологическим данным эпохи палеометалла на территории Юго-Западной Сибири [Бородовский и др., 2010, с. 44, рис. 11, 3, 16 ].

Образцы разрушений острия костяных наконечников после стрельбы по менее прочной плоской кости демонстрируют совершенно иные особенности в сравнении с последствиями столкновения со скальной поверхностью. Главное отличие заключается в том, что в первом случае (удар о кость) на острие образуется длинный скол, захватывающий значительную часть широкой плоскости пера (рис. 6), а во втором (при столкновении с каменной поверхностью) разрушение острия бойка не всегда затрагивает перо (см. рис. 3). Другой особенностью повреждения костяных наконечников при стрельбе в достаточно плотную поверхность являются продольные сколы пера, прослеженные в свое время еще Е.Е. Тайзером [Tyzzer, 1935–1936] (см. рис. 2). Таким образом, можно констатировать, что при стрельбе в скальную поверхность стрелами с костяными наконечниками разрушения последних имеют достаточно определенные признаки. Кроме того, при интерпретации повреждений костяных наконечников следует учесть, что эти изделия относятся к универсальной категории орудий [Бородовский, 1997, с. 193, табл. 32]. Поэтому различные их деформации могли быть связаны еще с целым рядом вариантов использования.

Заключение

В целом экспериментальные разработки зарубежных специалистов и авторов статьи по изучению характера деформации костяных наконечников стрел, наряду с археологическими и этнографическими данными, позволяют оценить их реальные поражающие возможности при использовании в охотничьих, военных и ритуальных целях. Каждая из этих сфер представляет исключительно интересное поле для исследований и дискуссий.

Спектр применения костяных наконечников в промыслах очень широк. Это не только непосредственное поражение добычи, но и обработка продуктов охоты (кожи, шкур) и рыболовства [Бородовский, 1997, с. 193, табл. 32]. Полифункциональность части костяных наконечников сочетается с достаточно ранним выделением специализированных орудий. Так, среди упоминавшихся выше наконечников из Южной Африки (Намибия) вполне четко выделяются более тонкие и изящные, острия которых перед охотой смазывались ядом; а также более массивные, предназначен-

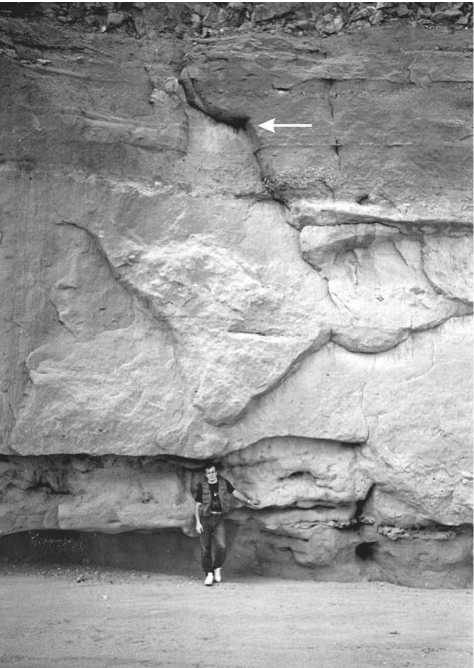

Рис. 7. Культовый объект в каньоне недалеко от г. Риверсайда (штат Калифорния, США). Фото из архива А.В. Та-барева.

ные, по всей вероятности, для поражения другой добычи. Разница в морфологии изделий подтверждается и различным характером следов износа и деформации [Bradfield, Brand, 2015].

Продолжается дискуссия о времени появления и особенностях наконечников, применявшихся в ходе межгрупповых конфликтов, иными словами, предметов вооружения. Ряд европейских специалистов считают, что наконечники долго сохраняли полифункциональность, специализированные для ведения войны появились достаточно поздно. Так, Дж. Чапмен по материалам неолита и бронзового века Европы предлагал следующую последовательность: орудия для охоты с возможным использованием в военной сфере; орудия для ведения войны, сохраняющие и утилитарную функцию; и наконец, специализированные орудия для войны [Chapman, 1999]. Иную точку зрения высказывает Х. Луик: анализ наконечников, обнаруженных на стоянках и укрепленных поселениях бронзового века Прибалтики (I тыс. до н.э.), четко показывает, что притупленные наконечники из рога лося и мелкие костяные использовались для охоты, тогда как более крупные и тщательно оформленные наконечники, с дополнительным шипом или без него, явно предназначались для военных целей [Luik, 2006].

Наконец, ритуальная сфера применения костяных наконечников и, соответственно, специфический характер деформации связаны с самыми разнообразными обрядами и церемониями в обществах охотников-собирателей, скотоводов и земледельцев. К таковым можно отнести, например, ритуальное поражение наскальных изображений перед охотой, стрельбу по специфическим целям или элементам ландшафта. В качестве примера приведем культовый объект в Калифорнии (США). А.В. Табарев, будучи в научной поездке, осматривал недалеко от г. Риверсайда каньоны, где сохранились культовые места индейцев. Одно из них – узкая горизонтальная расщелина на высоте ок. 10 м, в которую, по разъяснению американских коллег, нужно было выстрелить из лука так, чтобы стрела застряла в скале. До настоящего времени в расщелине сохранилось несколько десятков каменных, металлических и костяных наконечников самого разного возраста (рис. 7). Судя по многочисленным обломкам стрел у основания скалы, поразить цель было делом непростым. Скорее всего, изначально эта процедура имела именно ритуальный смысл, служила подтверждением мастерства исполнителя и его охотничьих навыков, а со временем приобрела чисто соревновательный характер.

Дальнейшая разработка данных сюжетов и аккумуляция опыта российских и зарубежных специалистов представляются весьма перспективными, предполагают широкое поле для экспериментов и археологических интерпретаций.

Список литературы Моделирование процессов деформации костяных наконечников по данным археологии и эксперимента

- Бородовский А.П. Древнее косторезное дело юга Западной Сибири. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1997. - 224 с.

- Бородовский А.П., Зубова А.В., Поздняков Д.В., Табарев А.В., Черемисин Д.В. Археология насилия (интерпретация материалов археологических, антропологических и изобразительных комплексов): учеб.-метод. пособие / Новосиб. гос. ун-т, Новосиб. гос. пед. ун-т, Ин-т археол. и этногр. СО РАН. - Новосибирск: [б. и.], 2010. - 110 с.

- Деревянко А.П., Молодин В.И. Денисова пещера. - Новосибирск: Наука, 1994. - Ч. I. - 262 с.

- Кони, колесницы и колесничие степей Евразии / В.С. Бочкарев, А.П. Бужилова, А.В. Епимахов, Л.С. Клейн, П.А. Косинцев, С.В. Кулланда, П.Ф. Кузнецов, Е.Е. Кузьмина, М.Б. Медникова, А.Н. Усачук, А.А. Хохлов, Е.А. Черленок, И.В. Чечушков. - Екатеринбург; Самара; Донецк; Челябинск: Рифей, 2010. - 370 с.

- Табарев А. В. Дело о спрятанных наконечниках (клады-тайники каменных изделий на территории Северной Америки) // Stratum plus. - 2005-2009. - N 1: Middle Paleolithic: In Search for Dynamics. - С. 300-333.