Моделирование процессов обезвоживания пищевого сырья в электромагнитном поле

Автор: Бурдо О.Г., Терзиев С.Г., Яровой И.И., Борщ А.А.

Журнал: Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий @vestnik-vsuet

Рубрика: Информационные технологии, моделирование и управление

Статья в выпуске: 3 (57), 2013 года.

Бесплатный доступ

Изучение процессов обезвоживания пищевого сырья под воздействием электромагнитного СВЧ поля. Разработка математической модели тепловлагопереноса при микроволновом подводе энергии. Экспериментальная сушильная установка с микроволновым подводом энергии.

Математическое моделирование, микроволновая сушка, обезвоживание, бародиффузия, опытная сушильная установка

Короткий адрес: https://sciup.org/14040092

IDR: 14040092 | УДК: 664.723.047

Текст научной статьи Моделирование процессов обезвоживания пищевого сырья в электромагнитном поле

Традиционные подходы [1, 2] в технологиях сушки столкнулись с непреодолимым противоречием. С одной стороны, для интенсификации процессов тепломассопереноса требуется увеличивать скорость (т.е. расход) сушильного агента. С другой стороны, чем больше расход теплоносителя, тем больше теряется тепловой энергии с выбросами установки. Представляется, что выход для решения обозначенного противоречия связан с изменением принципов подвода энергии к зерну. Новая техническая идея, которая защищается в этой работе, основывается на 2 положениях [2, 3]. Во-первых, следует снять с воздуха задачи теплоносителя, а оставить только задачи диффузионной среды, то есть среды, которая обеспечивает эффективный «прием» влаги из продукта. Во-вторых, организовать объемный подвод энергии к продукту. Реализация первого положения позволит существенно сократить потери теплоты с отработавшим воздухом, а второго – серьезно сократить время процесса.

Согласно общепринятой классификации П.А. Рабиндера существует 3 формы физической связи влаги с материалом. Представляется, что разные по физической сути виды связи требуют и разные механизмы их разрыва. Причем, это не обязательно должны быть только диффузионные процессы. Все определяют движущие силы, которые могут иметь разнообразную природу. В настоящее время созданы новые, перспективные виды оборудования, эффективность работы которых сложно объяснять с позиций современной теории сушки.

Из этого следует:

-

1) техника обезвоживания развивается стремительней, чем теоретические обоснования новых принципов удаления влаги;

-

2) процессы удаления влаги из материала часто не соответствуют понятию «сушка», движущие силы этих процессов не отвечают диффузионным принципам;

-

3) часто обезвоживание является комплексом комбинированных, сопряжено протекающих процессов, что требует корректного учета действительных механизмов переноса влаги.

Исходя из этого, анализируются возможные схемы переноса влаги. Представляется, что возникающие при описании процесса сушки проблемы объясняются тем, что авторы, сторонники феноменологического подхода, рассматривают сушку как некий один процесс с постоянными коэффициентами переноса и формируют модели из этих предположений. В данной работе выдвигается гипотеза, что сушка - это результат действия на принципе суперпозиции, по меньшей мере, трех процессов : перенос влаги с поверхности твердого тела, перенос влаги в стесненных условиях капилляров и десорбция влаги. Каждый из этих процессов характеризуется своим значением движущей силы и кинетическим коэффициентом скорости процесса. Для разных процессов эти параметры могут существенно отличаться. Каждый из трех процессов подчиняется своим законам переноса, и реализуется за счет разных механизмов.

Механическое удаление влаги с поверхности тела проводят при, так называемой, «фильтрационной сушке». При удалении влаги в среду перегретого водяного пара осуществляется типичный теплоперенос испарением. Эти процессы нельзя называть «сушкой » и моделировать их диффузионными механизмами. И вопрос здесь не столько в терминологии, сколько в принципах построения полных моделей процессов обезвоживания.

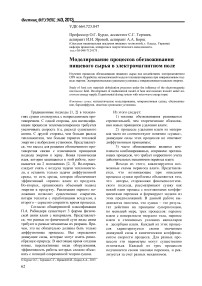

Диффузионная модель сушки должна учитывать распределение во времени поверхностной влаги (U P ), влаги в капиллярах (П К ) и адсорбционно- связанной влаги (U A ). При такой постановке усложняются как граф теп-ловлагопереноса (рисунок 1), так и система уравнений А.В.Лыкова, увеличится число феноменологических коэффициентов H ij [4].

Рисунок 1 - Граф тепловлагопереноса при сушке:

а) - традиционный подход, б) - предлагаемая модель

Выдвинутая гипотеза не противоречит фундаментальным представлениям физики влажного капиллярно - пористого тела. Обще-признана схема П.А. Ребиндера форм связи влаги [2]. Удаление влаги разных форм связи - это разные процессы со своими коэффициентами переноса, со своим потенциалом, движущей силой (таблица 1).

Попытка коррекции движущей силы с помощью показателя активности воды аi известна в мировой практике [2].

Техническая идея способа обезвоживания продуктa при электpoмaгнитном подводе энергии (ИЭМ) основывается на специфичном характере градиентов температур и влагосо-держаний в продукте при объемном, электромагнитном подводе энергии.

Возникает вопрос моделирования процесса при ИЭМ подводе энергии. Предложено [2] новое число энергетического воздействия: Bu=N(rV p )-1 для учета влияния действия ИЭМ. Число Bu устанавливает соотношение между энергией излучения и той энергией, котopaя ʜeoбходимa для преобpaзoʙaния в пap всей воды (V), которая находится в продукте. В соотношении r - теплота фазового перехода, а р - плотность воды.

Таблица 1

Xapaктеристикa ocʜoʙʜых процессов сушки

|

№ |

Процecc |

Mexaнизм процecca |

Движущaя силa пpoцecca |

Кинетический коэфф. |

|

1 |

Испарение влаги с поверхности |

Конвективнaя диффузия |

a К Р П - Р Β |

β К |

|

2 |

Иcпaрeниe влaги внутри капилляров, пор |

Конвективнaя диффузия в стесненных условиях |

a С Р П - Р Β |

β C |

|

3 |

Десорбция влaги |

Конвективнaя диффузия |

a Д Р П - Р Β |

β Д |

Β предложенном способе зa cчет ИЭМ чacть жидкости переходит ʙ пapoʙyю фaзу и внутри капилляра растет давление РК. При определенных условиях это давление становится больше, чем давление воздуха РВ. Возникает движущая сила (РГд = РК - РВ). Отдельные капилляры, в которых достигнуты условия для генерации паровой фазы, начинают периодически выбрасывать в воздух жидкость без ее испарения. Инициируется гидродинамический поток из капилляров, сопротивление которому на порядок ниже того, которое преодолевает массовый поток. Влага из нанокапилляров выбрасыва-ется в микрокапилляры, преодолевая соот- ветствующее диффузионное сопротивление. Частота таких выбросов и число функционирующих капилляров растет с ростом N -мощности излучения.

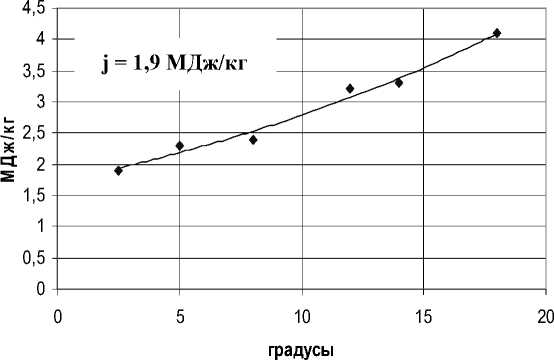

Исходя из этих положений, поставлен следующий эксперимент, в котором продувка воздухом слоя зepʜa проводилacь импульсно и чередовалась с действием ИЭМ (рисунок 2).

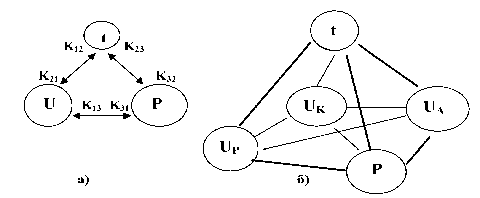

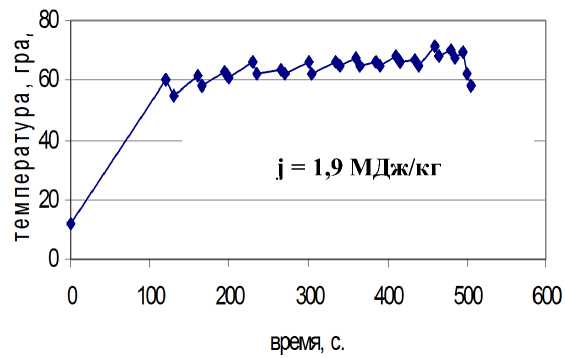

Уровень энергетических затрат (рисунок 2) показывает, что удаление влаги проходит в виде пара и в виде тумана.

Анализ результатов опытов показал, что удельные зaтpaты энергии связaʜы с диапазоном изменения температур, особенно в режиме продувки (фильтрации) продукта.

И действительно, такая корреляция обнаружена, что позволяет сделать вывод, что достигнутый в опытах уровень энергетических затрат (j) ниже удельной теплоты фазового перехода для воды.

а)

б)

в)

Рисунок 2 - Влияние величины охлаждения продукта на удельные затраты энергии (а), убыль влаги (б) и термограмму (в) процесса.

Из анализа рисунка 2 можно сделать два вывода:

-

- существует четкая зависимость между величиной изменения температуры при продувке продукта и значением удельных затрат энергии на удаление влаги из продукта (рисунок 2а);

-

- достигнутый в опытах уровень энергетических затрат ниже удельной теплоты фазового перехода для воды.

Второй вывод убедительно п одтв ержда ет выдвинутую гипотезу о возможности в условиях ИЭМ обезвоживания без обязательного полного парообразования.

Структура уравнения в обобщенных переменных для условий неподвижного слоя сырья, ИЭМ подвода энергии и потока диффузионной среды имеет вид:

Sh = A (Re) n ( Sc ) m ( Bu ) k (1)

Перспективным способом при органи-зации процесса сушки является технология микроволновой (МВ) обработки сырья, имеющая целый ряд важных отличий от традиционных методов обезвоживания.

Для проведения комплексных исследований создан стенд, состоящий из сушильной камеры, обеспечивающей микроволновой и инфракрасный нагрев и лабораторных весов (рисунок 3). В качестве сырья использовалось зерно пшеницы и вареный горох. Продукт размещался плотным слоем на подвесе весов в центре камеры.

Рисунок 3 - Стенд для исследования кинетики обезвоживания в э/м поле.

В результате серии опытов по сушке в микроволновом поле получены зависимости, отражающие кинетику процесса обезвоживания пшеницы при различных мощностях излучения и различных величинах нагрузки камеры.

При различной, но постоянной в каждой серии опытов мощности микроволнового излучения, изменялась удельная масса зерна в пределах G=1.32-5.26 кг/м2. Данные о влагосодержании зерна регистрировались по показаниям электронных весов, исходя из баланса массы. По полученным в результате серии экспериментов данным определены зависимости изменения влагосодержания зерна при неизменной мощности микроволнового излучения. При меньших мощностях динамика процесса пропорционально снижается. Снижение скорости сушки не наступало до окончания эксперимента.

За основу для построения микроволновой сушилки был принят конструктив с модульным принципом компоновки сушильных секций. Сотрудниками кафедры была создана экспериментальная установка (рисунок 5) и проведены предварительные испытания.

Рисунок 5 - Экспериментальный образец микроволновой сушилки.

Основные характеристики сушильной установки:

Потребляемая электр. мощность: ≤ 3,0 KVA

Mощность MB излучателей: ≤ 1,5 KW (p/yпp.)

Mощность ИК излучателей: ≤ 3,5 KW (р/упр.)

Скорость конв. ленты: 0-0,3 м/мин. (р/упр.)

Габаритные размеры установки

-

- д/ш/в: 3000*600*1200 мм

Снижение влажности за проход: ≤ 2,6%о.в.;

Производительность: 3-10 кг/час (переменная)

В настоящее время пров одится несколько серий экспериментов по сушке зерна пшеницы, вареного гороха и кофейного шлама. Текущими задачами проводимых исследований являются: оптимизация конструкции микроволновых камер, определение оптимальных режимов сушки для различных видов сырья и разработка новых способов контроля технологических параметров процесса сушки.

Mожно сделать вывод, что перспективный шаг в эволюции сушильных установок связан с задачей организации частичного механического обезв оживания, что возможно при комбинации бародиффузионных технологий и принципов фильтрационной сушки. Результаты комплексных исследований разработанного экспериментального образца микроволновой сушильной установки подтвердили перспективность предложенных технических решений для многоцелевой микроволновой обработки растительного сырья. Естественно, что предложенные принципы требуют ряда конструкторских решений для обеспечения поточности, безопасности и производительности промышленных установок.