Моделирование системы управления стимулированием научно-педагогических работников вуза

Автор: Юлия Сергеевна Мунирова, Елена Павловна Ростова

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Экономика @economics-psu

Рубрика: Математические, статистические и инструментальные методы в экономике

Статья в выпуске: 1 т.20, 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение. В статье рассмотрена актуальная ситуация формирования стимулирующей части оплаты труда преподавателей вуза. Проанализирована важная составляющая научной деятельности вуза – инновационная, которая сопровождается ростом научной активности. Актуальность темы исследования связана с потребностью управления процессами подготовки кадров для формирования технологического суверенитета страны. Это требует новых усилий и затрат от профессорско-преподавательского состава, а значит, необходимо совершенствовать процесс повышения мотивации инновационной деятельности. Цель. Описание системы стимулирования научно-педагогических работников и формализация функций участников системы с применением механизма эффективного контракта. Материалы и методы. Материалами исследования послужили условия формирования эффективных контрактов вузов Самарской области и системы стимулирования научно-педагогических работников. Методы исследования опираются на теорию игр, рассматриваются коалиционные игры. Проанализированы возможные ситуации, характеризующие отношения между администрацией вуза и преподавателями, мотивированными на интенсификацию инновационной и научной деятельности. Результаты. Формализована запись задачи определения стимулирующих воздействий в мультиагентной системе управления мотивацией работников вуза при формировании эффективного контракта между администрацией вуза (Центр) и различными возрастными группами преподавателей (Агенты). Для каждого из участников производственных отношений, возникающих в процессе хозяйственной деятельности вуза, выявлены ограничения, области допустимых значений, построены оптимальные целевые функции. Выводы. Представлен проект мультиагентной одноуровневой системы управления мотивацией преподавателей в процессе заключения эффективного контракта. Полученные аналитические модели управления позволяют учитывать результаты деятельности разных групп преподавателей в процессе выполнения плана повышения инновационной активности в учреждениях высшей школы. Следующий этап исследования предполагает определение видов функций, характеризующих значения прибыли (потерь) каждого из участников системы с целью детализации их инновационной деятельности и взаимодействия между Центром и Агентами в процессе изменения требований внешней среды.

Инновационная деятельность в вузе, роль инновационной деятельности вуза, управление процессом экономического стимулирования, теория игр, коалиционные игры, моделирование

Короткий адрес: https://sciup.org/147247387

IDR: 147247387 | УДК: 338.3:065 | DOI: 10.17072/1994-9960-2025-1-28-41

Текст научной статьи Моделирование системы управления стимулированием научно-педагогических работников вуза

В настоящее время развитие инноваций и технологического предпринимательства становится важной составляющей стратегий развития отраслей, регионов, организаций. Вузы в процессах повышения технологического и инновационного суверенитета страны играют роль генераторов идей, становятся площадками студенческих стартапов, научных центров, опытноконструкторских бюро, разработчиков и проектировщиков прототипов. Интерес к участию вузов в развитии инновационной деятельности отражается в работах отечественных и зарубежных авторов.

Е. А. Стрельцова отмечает, что развитие научно-технологического потенциала страны, актуализированного влиянием проводимых правительством реформ, направленных на трансформацию институциональной структуры российской науки, потребовало от вузов увеличения интеллектуальной активности научных и педагогических работников посредством их вовлечения в выполнение исследований и разработок [1]. Государственная поддержка данных процессов в сфере науки и образования, осуществляемая в рамках развития высшей школы, обеспечила условия для повышения качества научных результатов вузов.

-

C. Gunasekara подчеркивает актуальность новой роли университетов в развитии инноваций помимо обучения и исследования [2; 3]. Автор уделяет внимание влиянию вузов на региональное развитие, предлагает анализ структур региональных инновационных систем с участием университетов, реализующих программы инновационной деятельности.

Группа авторов говорит о роли вузов в формировании устойчивого развития страны за счет инновационного, технологического и трансформационного первенства [4]. Реализуемые организационные изменения требуют эффективного управления персоналом за счет снижения возникающих противоречий между потребностью активного вовлечения в научную и инновационную деятельность всего про- фессорско-преподавательского состава (ППС) и возникающими разногласиями по причине неудовлетворенности оплатой затраченного труда. Это приводит к необходимости корректировки условий со стороны администрации вуза при утверждении эффективного контракта с работником.

Результатом управления изменениями в структуре высшей школы за счет развития кадрового потенциала стала возможность обеспечения синергии науки и образования, применения новейших технологий, включая цифровые, а также выстраивание надежных партнерских связей как в целях научной коммуникации, так и для трансфера результатов в реальный сектор экономики.

Важность партнерских отношений в инновационной деятельности подчеркивают E. Thomas, K. Faccin, B. T. Asheim, акцентируя внимание на взаимодействии вузов и выделяя отличия от сетей взаимодействия бизнес-партнеров [5]. По мнению авторов, помимо сотрудничества с предприятиями в инновационной деятельности вузы должны объединяться в коллаборации с другими вузами, что содействует мобильности знаний и повышению стабильности взаимодействия.

В последнее время много внимания стало уделяться развитию научно-педагогических работников (НПР) в высшей школе. Под этим понятием подразумевается профессорско-преподавательский состав, имеющий высокую квалификацию и занимающийся продвижением инноваций в деятельность образовательной среды благодаря актуализации научной инициативы и повышению инновационного и научнопрофессионального потенциала вуза [6–8].

Важность инновационного и предпринимательского образования подчеркивает B. Pan [9]. Образование в китайских университетах должно соответствовать требованиям окружающей среды к специалистам, готовым работать с инновациями и генерировать их. В связи с этим автор выявляет недостатки существующих образовательных программ и выстраивает «трехспиральный синергетический путь

студента» для создания системы развития инновационного образования.

E. G. Carayannis, J. Morawska-Jancelewicz рассматривают сложившиеся социально-экономические отношения и технологические цепочки Индустрии 4.0 как движущую силу университетов, объясняя этот факт необходимостью подготовки кадров для новых технологий и инноваций [10]. Авторы особое внимание уделяют цифровизации, открывающей дополнительные возможности удаленного доступа, моделирования, исследований и предлагают университетам программу развития в контексте модели Quintuple Helix Model (QHM).

Исследовательская деятельность в вузах, как показал проведенный А. А. Липиной и соавторами контент-анализ, в основном может быть профинансирована за счет выигранных грантов от государственных фондов [11]. В процессе проведенного опроса этот источник финансирования указали руководители структурных подразделений (свыше 51 %). Успешность привлечения других источников финансирования в значительной степени зависит от интенсивности научной работы, реализуемой в вузе. Так, научные подразделения больше полагаются на внешние источники: свыше половины из них реализуют проекты по заказам российских компаний и (или) в рамках государственного задания. Для подразделений, ведущих образовательную деятельность, вторым по значимости источником являются внутренние гранты, конкурсы вуза (более 45 % ответов) или инициативные работы отдельных сотрудников (19 %), имеющих ученую степень и ученое звание.

Вопросы финансирования инновационной деятельности рассматриваются R. Huggins, D. Prokop, P. Thompson с точки зрения парадигмы «сетевой» и «открытой инновации», в которой участвуют университеты и промышленные структуры, заинтересованные в создании и применении новых технологий [12]. Участие в сетевых программах дает вузам возможность получать внешнее финансирование научных разработок, которые потенциально

могут стать инновационными продуктами и технологиями.

Результаты анализа научных источников по теме исследования показали, что достаточно много авторов рассматривают взаимосвязь инновационного развития вуза, показателей его инновационной и трансформационной устойчивости через развитие человеческого капитала. Например, В. В. Ковельский в работах [13; 14] предложил модель оценки инновационного развития вуза с позиций оценки уровня инновационности (сформированности человеческого капитала) как компонента готовности к внедрению и продвижению инноваций. Ученым отслеживалась связь между «соответствием образования требованиям инновационных направлений развития национальной экономики» [13, с. 6–7] и была отмечена высокая роль мотивации труда НПР вуза в формировании его инновационной устойчивости.

О важности мотивации труда рассуждает в своей работе и коллектив авторов, занимающийся исследованием устоявшейся системы стимулирования оплаты труда ППС в вузе, в том числе его научной или инновационной активности [15]. Авторами выявлены существующие проблемы мотивации труда профессорско-преподавательского состава, которые возникают из-за превышения учебной нагрузки или недостаточного стимулирования внедрения новых технологий в образовательную деятельность. Это приводит к возникновению рисков, которые связаны с недостаточностью создаваемых внутри вуза условий для развития научной, инновационной и трансформационной активности.

Анализ актуальной для изучаемого вопроса нормативной базы, например приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 01.02.2021 № 72 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников федеральных государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, по виду экономической деятельности “Научные исследования и разработки”»1 о рекомендованной оплате труда в разрезе научной деятельности, показал, что мотивация и стимулирование НПР в вузе для продвижения новаторских идей являются недостаточными по ряду причин. К таким причинам относится, например, существующая «гармонизация финансовых потоков» при формировании компенсационных выплат в зависимости от интенсивности и результатов труда педагогов, а также от «прозрачности и полноты выплат по эффективному контракту» [15, с. 112–113].

Изучению роли университета в инновационном процессе посвящена работа S. Reichert [16]. В ходе исследования автор рассматривает таких участников инновационных процессов в университете, как его руководство, студенты, исследователи и менеджеры. Специфика организационных процессов зарубежных университетов накладывает ограничения на возможность применения данной научной разработки в отечественных условиях, поскольку отличается структура российских университетов и требуется корректировка в отношении роли в рассматриваемом процессе руководства вуза, исследователей и преподавателей.

Контентный анализ выявил, что в научных публикациях применяются разнообразные методы поиска эффективных инструментов управления развитием мотивации труда преподавателей и подходы к нему. Например, В. Д. Богатырев рассматривает систему стимулирования в одноуровневой многоэлементной игре [17]. В качестве мотивации им предлагаются различные выплаты, которые направлены на стимулирование всех участников процесса управления к выполнению заданного плана; реализованный математический аппарат позволяет рассмотреть различные условия и ограничения.

Большинство исследователей при анализе эффективного контракта применяют математический аппарат теории игр. Например, в эво- люции развития экономических процессов Ю. В. Черногорова рекомендует исследовать системные взаимосвязи между отдельными компонентами именно на основе построения игровых моделей [18].

В исследовании Е. С. Устиненко предложена интеграция современных подходов нечеткой логики, в частности когнитивных методов исследования и игровых моделей, с программными средствами многомерного анализа сложных мультиагентных систем [19]. Применению инструментов нечетких игровых моделей для принятия решений в вопросах управления организацией также посвящена диссертационная работа М. В. Максимкина [20]. Вопросам управления в подобных системах уделено внимание в работах таких ученых, как В. Н. Бурков, М. В. Губко, Д. А. Новиков, Д. Ю. Иванов [21– 23], которые послужили базой для разработки предложенных в настоящей статье моделей.

В исследовании [24] авторы рассматривают особенности методов и инструментов материального и нематериального стимулирования преподавателей вуза в зависимости от различных условий труда. Однако ими не акцентированы важность инновационной деятельности преподавателей и формирование у них профессиональных навыков дальнейшей коммерциализации инноваций.

Анализ подходов к разработке системы стимулирования инновационной деятельности со стороны ключевых показателей эффективности (КПЭ) показал, что зарубежная практика не является эффективной в условиях цифровых трансформаций, так как не учтен временной интервал затрат на достижение многих индикаторов [25].

Отечественные исследователи рассматривают вопросы стимулирования работников без конкретизации отрасли применения либо, изучая деятельность вуза, редко касаются аспектов применения эффективного контракта для достижения вузом целевых показателей. Иностранные авторы, рассматривающие место вузов в системе инноваций, основываются на имеющихся в их странах условиях функционирования университетов, то есть применение их разработок к отечественным вузам требует адаптации и корректировки. Таким образом, проблема исследования состоит в недостаточности обоснования существующей системы мотивации и стимулирования труда профессорско-преподавательского состава вуза для того, чтобы реализовать развитие инновационной деятельности в вузе и укрепить положительную тенденцию научной активности его работников.

Целью настоящего исследования является разработка модели системы управления стимулированием ППС в целях развития инновационной деятельности вуза. Инструментом моделирования является теория игр применительно к иерархической, сильно связанной системе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Данная статья посвящена разработке системы материального стимулирования преподавателей в вузе с учетом существующих условий интенсификации труда и потребности формирования эффективного контракта.

Научно-педагогические работники вуза представлены ППС и научными сотрудниками. Авторы настоящей публикации анализируют только стимулирование ППС, перед которым стоит плановая задача со стороны администрации вуза, заключающаяся в необходимости активизации его деятельности в области науки и инноваций. В связи с этим оценивалась возможность построения аналитической модели стимулирования для преподавателей высшей школы с учетом их деления на четыре группы:

-

1) Г1 – ассистенты, которые, как правило, представлены ППС в возрасте до 29 лет без ученой степени; их основной деятельностью является организационно-преподавательская –

за счет нее они набирают баллы для стимулирования;

-

2) Г2 – старшие преподаватели, в большинстве своем представители ППС в возрасте от 30 до 39 лет, имеющие опыт работы в вузе, основной деятельностью которых является методическая и педагогическая – за счет нее они набирают баллы для стимулирования;

-

3) Г3 – доценты; как правило, к этой группе относятся представители ППС в возрасте от 40 до 60 лет, имеющие ученую степень и ученое звание, основной деятельностью которых является педагогическая и научная – за счет нее они получают баллы для стимулирования;

-

4) Г4 – профессора; представлены преимущественно ППС в возрасте от 61 года и более, их основная деятельность – научная.

В плановом задании со стороны администрации вуза группам Г3 и Г4 наибольшее внимание уделяется повышению инновационной активности за счет грантовой и международной деятельности, подготовки монографий, научных публикаций, патентов, авторских свидетельств и прочих видов инновационной деятельности совместно с преподавателями групп Г1 и Г2: представители групп Г3 и Г4 являются наставниками молодых преподавателей из первой и второй групп, за счет чего они получают баллы для стимулирования.

Ход исследования состоял из четырех укрупненных этапов:

-

1) изучение проблемы исследования, систематизация и классификация научных источников по анализируемой тематике, выявление основных подходов к решению поставленных вопросов;

-

2) анализ существующей ситуации применения эффективных контрактов в вузе (опросы, наблюдение, сбор и сортировка данных, их статистическая обработка);

-

3) изучение используемого математического аппарата и обоснование его выбора для решения выявленной проблемы;

-

4) предварительная разработка аналитических моделей для каждого из участников эффективного контракта в вузе и их обоснование.

На основании анализа используемого многими исследователями математического аппарата авторами настоящей публикации было решено остановиться на идеях применения методов стимулирования в организационных системах. В статье также обоснованы возможные варианты эффективного контракта, применяемые в вузе для стимулирования четырех представленных групп преподавателей.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Рассматриваемые группы ППС требуют индивидуального подхода к формированию системы стимулирования, основанного на особенностях каждой отдельной категории. Ниже приведены предложения по стимулированию каждой из четырех групп преподавателей (табл. 1–4).

Табл. 1. Первая группа – ассистенты (до 29 лет, без ученой степени), основная деятельность – организационно-педагогическая

Table 1. First group: Assistants (max. 29 years old, no scientific degree), key activities: to organize and teach

|

Модель стимулирования |

Описательная характеристика модели |

|

Бонусы за организационную активность |

Предоставление премий или дополнительных баллов за участие в организации мероприятий, конференций, семинаров и других значимых событий |

|

Менторство и обучение |

Возможность участвовать в программах наставничества, где они могут получать советы и поддержку от более опытных коллег (группы Г3 и Г4) |

|

Профессиональное развитие |

Оплата курсов повышения квалификации или обучения, которые помогут ассистентам развиваться в профессиональной сфере |

|

Карьерные перспективы |

Четкие критерии и возможности для продвижения на более высокие должности при достижении определенных результатов |

|

Источник : составлено авторами. |

|

Табл. 2. Вторая группа – старшие преподаватели (30–39 лет), основная деятельность – методическая и педагогическая

Table 2. Second group: Senior Lecturers (30–39 years old), key activities: to deal with methodology and teach

|

Модель стимулирования |

Описательная характеристика модели |

|

Вознаграждение за методические Бонусы за создание новых учебных программ, методических материалов |

|

|

разработки |

или внедрение инновационных подходов к обучению |

|

Премии за педагогическое |

Оценка преподавательской деятельности через обратную связь от студентов |

|

мастерство |

и коллег с последующей выплатой премий за высокие результаты |

|

Поддержка научной активности |

Финансирование участия в конференциях, публикаций в научных журналах и других научных мероприятий |

|

Признание и награды |

Учреждение наград за выдающиеся достижения в методической и педагогической деятельности |

|

Источник : составлено авторами. |

|

Табл. 3. Третья группа – доценты (40–60 лет, кандидаты наук), основная деятельность – педагогическая и научная

Table 3. Third group: Associate Professors (40–60 years old, Candidates of Science), key activities: to teach and research

|

Модель стимулирования |

Описательная характеристика модели |

|

Научные гранты и премии |

Предоставление грантов на проведение научных исследований и премий за публикации в высокорейтинговых журналах |

Продолжение табл. 3

Модель стимулирования Описательная характеристика модели

Стимулирование педагогической Бонусы за успешное руководство аспирантами, разработку новых курсов деятельности и программ

Поощрение проектов, которые соединяют научные исследования с практи-

Интеграция науки и практики ческим применением в образовательном процессе

Поддержка инициатив по созданию междисциплинарных исследовательских Лидерство в научных проектах групп и проектов

Источник : составлено авторами.

Табл. 4. Четвертая группа – профессора (61 год и старше, доктора наук), основная деятельность – научная и наставническая

Table 4. Fourth group: Professors (61+ years, Doctors of Science), key activities: to research and mentor

|

Модель стимулирования |

Описательная характеристика модели |

|

Поддержка научного лидерства |

Финансирование крупных исследовательских проектов и инициатив, возглавляемых профессорами |

|

Наставничество молодых преподавателей |

Бонусы за успешное наставничество и подготовку молодых специалистов к академической карьере |

|

Признание вклада в развитие науки |

Учреждение почетных званий и наград за вклад в развитие научной школы или направления |

|

Участие в стратегическом развитии университета |

Вовлечение в разработку стратегических планов развития образовательного учреждения и предоставление соответствующих стимулов |

Источник : составлено авторами.

Теория игр предоставляет инструменты для анализа различных моделей стимулирования. Рассмотрим поэтапную технологию применения аппарата теории игр для стимулирования преподавателей через эффективный контракт (рис. 1). Д. А. Новиков считает, что «последовательное прохождение пяти этапов позволяет на основе формализации деятельности каждого из игроков проверить предполагаемую гипотезу об эффективности выстроенной игровой стратегии» [21].

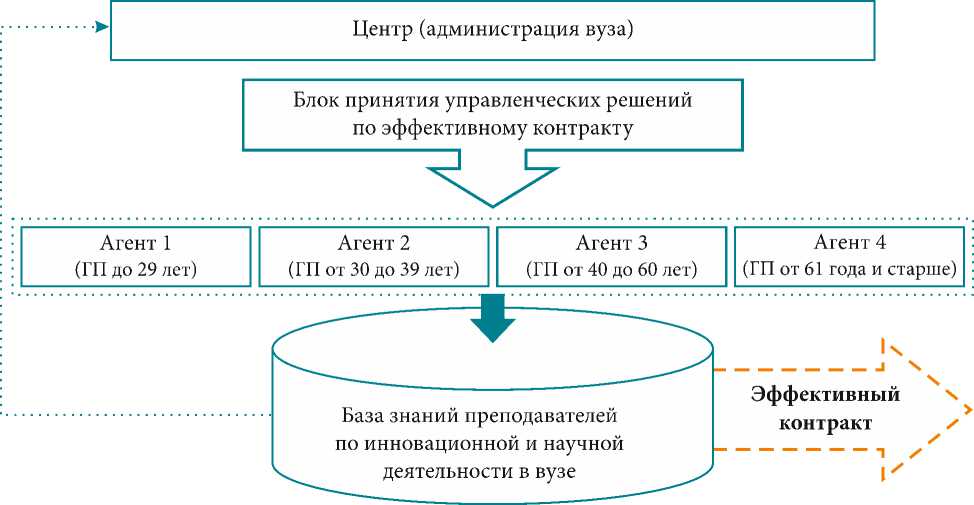

В процессе подготовки научной публикации были использованы результаты реализованного в вузе проекта. Деятельность администрации вуза была определена как деятельность Центра. Четыре выявленные группы преподавателей (Г1–Г4) рассматривались в проекте как Агенты. Учитывались интересы Центра и каждой группы Агентов отдельно. В проекте Центром инициирован план, который обеспечивает ему максимум выгоды.

На рис. 2 показано, что согласно этому плану Центр вырабатывает управленческие

Источник : составлено авторами.

Рис. 1. Технология применения методов теории игр для стимулирования преподавателей через эффективный контракт

Fig. 1. Game theory methods in practice to incentivize teachers by a performance-based employment contract

решения (блок принятия управленческих решений по эффективному контракту) для каждого Агента (группы преподавателей определенного возраста и определенных целевых показателей, являющихся для них наиболее важными) для того, чтобы по эффективному контракту для каждого игрока была установлена максимальная прибыль.

Таким образом, решение задачи управления системой стимулирования для одноуровневой игры сводится к следующим этапам:

Как видно из рис. 2, в результате накопленных у ППС знаний, умений и навыков становится возможным учитывать его показатели администрацией вуза при заключении эффективного контракта. Это позволяет администрации получить новые возможности для эффективного стратегического планирования повышения конкурентных преимуществ вуза именно за счет эффективного контракта.

В табл. 5 вводятся обозначения, которые необходимы для описания взаимодействия между Центром и Агентами. В таблице отражены также плановые и фактические показатели состояния анализируемых элементов, множество допустимых значений для них, целевые функции.

Примечание : ГП – группа преподавателей.

Источник : составлено авторами.

Рис. 2. Обобщенная идея процесса принятия решений по формированию эффективного контракта

Fig. 2. A generalized idea of the decision-making process in preparing a performance-based employment contract

Список литературы Моделирование системы управления стимулированием научно-педагогических работников вуза

- Стрельцова Е. А., Репина А. А., Нестеренко А. А. Вузовская наука: барьеры и перспективы: информационный бюллетень. М.: НИУ ВШЭ, 2022. 32 с. (Мониторинг экономики образования, № 23 (40)). DOI 10.17323/978-5-7598-2740-5. EDN PDOWDV

- Gunasekara C. Reframing the role of universities in the development of regional innovation systems // The Journal of Technology Transfer. 2006. Vol. 31. P. 101–113. DOI 10.1007/s10961-005-5016-4

- Gunasekara C. The generative and developmental roles of universities in regional innovation systems // Science and Public Policy. 2006. Vol. 33, iss. 2. P. 137–150. DOI 10.3152/147154306781779118

- Eustachio J. H. P. P., Filho W. L., Salvia A. L., Guimaraes Y. M., Brandli L. L., Trevisan L. V., Barbir J., Caldana A. C. F. Implementing sustainability in teaching: The role of sustainability leadership and transformational leadership in the context of higher education institutions // Sustainable Development. 2024. Vol. 32, iss. 5. P. 5331–5347. DOI 10.1002/sd.2980

- Thomas E., Faccin K., Asheim B. T. Universities as orchestrators of the development of regional innovation ecosystems in emerging economies // Growth and Change. 2021. Vol. 52, iss. 2. P. 770–789. DOI 10.1111/grow.12442

- Зборовский Г. Е., Каташинских В. С. Символическая ресурсность научно-педагогических работников высшей школы // Известия Уральского федерального университета. Серия 1: Проблемы образования, науки и культуры. 2023. Т. 29, № 2. С. 205–221. DOI 10.15826/izv1.2023.29.2.039. EDN MYIDME

- Томина Н. М. К вопросу о мотивации и стимулировании публикационной активности преподавателей // Современные технологии в науке и образовании: cб. тр. V Междунар. науч.-техн. форума (Рязань, 02–04 марта 2022 г.): в 10 т. Т. 9 / под общ. ред. О. В. Миловзорова. Рязань: Рязанский гос. радиотехн. ун-т, 2022. С. 178–182. EDN VNARUK

- Перевозчикова Н. А., Багдасарова Д. Г. Система стимулирования трудовой деятельности преподавателей учреждений высшего профессионального образования // Вестник Института экономических исследований. 2022. № 4 (28). С. 58–65. EDN EIJBAG

- Pan B. The involution and path dispelling of colleges and universities innovation and entrepreneurship education // Frontiers in Educational Research. 2021. Vol. 4, iss. 1. P. 76–81. DOI 10.25236/FER.2021.040116

- Carayannis E. G., Morawska-Jancelewicz J. The futures of Europe: Society 5.0 and Industry 5.0 as driving forces of future universities // Journal of the Knowledge Economy. 2022. Vol. 13. P. 3445–3471. DOI 10.1007/s13132-021-00854-2

- Липина А. А., Советов И. М., Винченцо Л. Оптимизация мер поддержки ППС и механизмы по организации процессов аттестации и повышения квалификации // Bulletin of the International Centre of Art and Education. 2022. № 6. С. 572–589. EDN GPVMDP

- Huggins R., Prokop D., Thompson P. Universities and open innovation: The determinants of network centrality // The Journal of Technology Transfer. 2020. Vol. 45. P. 718–757. DOI 10.1007/s10961-019-09720-5

- Ковельский В. В. Концептуальные подходы к решению вопросов инновационного развития вузов в части управления человеческим капиталом, оценки его стоимости и эффективности инвестиций в него с учетом трансформационных процессов системы образования // Экономика и парадигма нового времени. 2023. № 2 (19). С. 5–22. EDN RYBDWX

- Ковельский В. В., Ростова Е. П. Оценка эффективности бюджетного финансирования инновационных российских университетов // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика. 2023. Т. 31, № 2. С. 330–349. DOI 10.22363/2313-2329-2023-31-2-330-349. EDN AEORPI

- Зобов П. В., Ерхова М. В. Оплата труда преподавателям высшей школы: экономические и правовые вопросы стимулирующих и компенсационных выплат // Вестник университета. 2021. № 12. С. 109–116. DOI 10.26425/1816-4277-2021-12-109-116. EDN UGNNWV

- Reichert S. The Role of Universities in Regional Innovation Ecosystems. Brussels: European University Association (EUA) Publ., 2019. 108 p.

- Богатырев В. Д. Комбинированная система стимулирования в одноуровневой многоэлементной игре // Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета. 2006. № 3 (11). С. 79–83. EDN IPJCOV

- Черногорова Ю. В. Исследование взаимосвязей эволюционной теории игр и экономических процессов общества // Аллея науки. 2017. Т. 1, № 16. С. 809–814. EDN YNEALQ

- Устиненков Е. С. Методы и программные средства анализа мультиагентных систем на основе нечетких когнитивных и игровых моделей: дис. … канд. техн. наук. Смоленск, 2010. 175 с. EDN QEUPQX

- Максимкин М. В. Коалиционные нечеткие игровые модели для поддержки принятия решений по управлению машиностроительным предприятием: дис. … канд. экон. наук. Смоленск, 2007. 164 с. EDN NOVHZJ

- Новиков Д. А. Стимулирование в организационных системах: монография. М.: Синтег, 2003. 312 с. EDN PFGVHP

- Бурков В. Н., Губко М. В., Коргин Н. А., Новиков Д. А. Теория управления организационными системами и другие науки об управлении организациями // Проблемы управления. 2012. № 4. С. 2–10. EDN PBCMMH

- Иванов Д. Ю. Методологические аспекты проектирования систем материального стимулирования на предприятиях машиностроительного комплекса // Экономические науки. 2011. № 3 (76). С. 357–360. EDN OYUBZZ

- Сорокина Г. П., Астафьева И. В. Вопросы стимулирования преподавателей вузов к продуктивному труду в виртуальной среде при смешанных формах обучения // Российский экономический вестник. 2021. Т. 4, № 2. С. 218–224. EDN WNEBLL

- Гибадулина А. С., Камнева Е. В. Материальное стимулирование преподавателей вузов: зарубежная практика // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2020. Т. 10, № 2А. С. 249–255. DOI 10.34670/AR.2020.10.80.023. EDN IVSWFJ