Моделирование терминосистемы чрезвычайных ситуаций

Автор: Зайцева А.С., Сложеникина Ю.В.

Журнал: Онтология проектирования @ontology-of-designing

Рубрика: Прикладные онтологии проектирования

Статья в выпуске: 4 (30) т.8, 2018 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена моделированию терминосистемы чрезвычайных ситуаций (ЧС). В ходе исследования решались задачи лингвистического описания терминов ЧС, лексико-семантического анализа терминов ЧС, структурирования и систематизации терминов ЧС на основе принципов идеографической и таксономической классификации. Лексический корпус исследования составили около 3000 терминов ЧС, содержащихся в нормативно-правовых документах и специальной литературе. На основе использования системного подхода выявлены базовые категории, формирующие взаимосвязанную и взаимообусловленную терминосистему ЧС. Предложена модель терминосистемы ЧС, которая описывает в терминах основные понятия современной деятельности, связанной с ЧС, создаёт возможности для её расширения и совершенствования. Определены области практического применения предложенной модели: коррекция существующих и создание новых тематических словарей, например, тезауруса ЧС; структурирование изучаемой терминологии в образовательном процессе подготовки специалистов по ЧС; решение практических задач в области специального научно-технического перевода; расширение средств компьютерной лингвистики при анализе и синтезе речи в информационных системах реагирования на ЧС; совершенствование алгоритмов машинного обучения информационных систем реагирования на ЧС с использованием искусственного интеллекта.

Моделирование, термин, терминология, лексико-семантическая группа, чрезвычайная ситуация, идеографическая классификация, тезаурус

Короткий адрес: https://sciup.org/170178802

IDR: 170178802 | УДК: 821.161.1 | DOI: 10.18287/2223-9537-2018-8-4-562-570

Текст научной статьи Моделирование терминосистемы чрезвычайных ситуаций

В работе используется следующее определение терминосистемы: «Терминологическая система (терминосистема) – знаковая модель определённой теории специальной области знаний или деятельности; элементами терминосистемы служат лексические единицы (слова и словосочетания) определённого языка для специальных целей какого-либо естественного языка, а структура в целом адекватна структуре системы понятий данной теории» [1]. Такое понимание терминосистемы позволяет ставить вопрос о возможности моделирования терми-носистемы отдельной профессиональной области деятельности, в частности – деятельности, связанной с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС).

Цель исследования - создание модели терминосистемы ЧС. В ходе исследования рассмотрены задачи лингвистического описания, лексико-семантического анализа, структурирования и систематизации терминов ЧС на основе принципов идеографической и таксономической классификации.

Материалом для исследования послужили около 3000 терминов ЧС, содержащихся в отраслевых нормативно-правовых документах (ГОСТах) и специальной литературе. В качестве одного из основных источников для исследования использовался энциклопедический словарь «Гражданская защита» [2], который является наиболее авторитетным источником, регламентирующим терминологию ЧС. Принимая во внимание обширную нормативноправовую базу, в исследовании были учтены общие положения ряда федеральных законов в области гражданской защиты [3-5], а также российских и международных стандартов [6-10].

1 Методы исследования

Системный подход стал основой для исследования терминологии ЧС. Описание специальной лексики с данных позиций позволяет представить её как целостное системноструктурное единство, организованное на общих структурно-семантических и системнофункциональных основаниях. Данный подход позволяет выявить базовые категории, организующие вокруг себя идеографические группы, в совокупности формирующие взаимосвязанную и взаимообусловленную терминосистему ЧС. Терминология ЧС предопределена экстра-лингвистическим фактором – зависимостью лексики от системы понятий. Иерархическая понятийная сетка обусловливает место, связи и отношения каждого термина в лексической системе.

Исследование собранного языкового материала на различных этапах работы осуществлялось с использованием следующих методов:

-

■ на подготовительном этапе - метод сплошной выборки, метод изучения литературы;

-

■ на этапе моделирования лексико-семантической структуры терминологии ЧС - метод семного анализа слов, метод анализа словарных дефиниций, оппозиционный и структурный методы;

-

■ на этапе выявления специфики терминологии новейшего времени - когнитивный, функциональный, словообразовательный методы.

Поскольку лексемы терминологического поля характеризуются, с одной стороны, взаимозависимостью и взаимоопределяемостью семантики, а с другой – непрерывностью обозначения смыслового пространства, постольку интегральные семы, образующие ту или иную лексико-семантическую группу (ЛСГ), могут становиться дифференциальными в структуре терминов сопредельных групп. Таким образом реализуется семантическая корреляция между единицами одной профессиональной совокупности языковых единиц. Проанализированный материал подтвердил идею о взаимодействии и логико-языковых отношениях терминов внутри терминосистемы. Система построения терминологии ЧС отражает логику конкретной профессиональной деятельности: одно и то же обозначение может быть родовым базовым термином или видовым, зависимым элементом в полилексемном термине.

Для дефинирования терминов ЧС привлекаются актуальные для данного терминополя дифференциальные семы: объект, субъект, причинность (следствие, источник), порядок (соединение, объединение, оценка, соответствие правилу), время, пространство, количество (оценка количества, параметры), отношение (условие, сравнение), качество, способ (метод, образ действия), существование, бытие (событие, факт), движение (перемещение), изменение, конкретная деятельность и др.

2 Моделирование терминологического поля ЧС

Под идеографией понимается теория и практика составления словарей, в которых слова располагаются не по алфавиту, а по смысловой близости [11]. Идеографическое описание позволяет продемонстрировать логические связи между понятиями и терминами исследуемой предметной области (ПрО) [12]. Основным типом понятийных связей терминов является иерархический (например, род – вид, часть – целое и др.). Родовидовые отношения могут охватывать значительные группы терминов. Классификация терминов, основанная на отношениях «род – вид», позволяет выделить базовые понятия в каждой ПрО, сгруппировать вокруг них подчиненные понятия и создать общую классификационную схему понятий [13].

На основе двух взаимодополняющих операций: дедуктивного разбиения понятийного континуума, покрываемого лексикой русского языка, и индуктивного «восхождения» от отдельных слов к выделенным дедуктивным методом рубрикам, коллектив авторов под руководством В.В. Морковкина определил и корректно представил лексическое ядро современного русского литературного языка, сделав явными системные связи каждой лексикосемантической единицы, входящей в это ядро [14]. Созданный авторами инструмент применим для практического моделирования не только лексической системы русского языка, но и для моделирования терминологической системы. Используя предложенный в [14] синопсис, в ходе исследования была создана модель терминологического поля деятельности, связанной с предупреждением и ликвидацией последствий ЧС.

Специальная лексика ЧС образует терминологическое поле (ТП), под которым понимается совокупность специальных лексем, соотнесённых с экстралингвистическим феноменом – государственным институтом гражданской защиты населения, окружающей среды и объектов инфраструктуры в ЧС. Для ТП ЧС как определённого профессионального дискурса характерен специфический набор ключевых смыслов, определяющий его структурирование на ЛСГ. Схема организации терминологического поля ЧС в форме многоуровневой идеографической структуры показана на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема организации терминологического поля ЧС

-

2.1 Базовые ЛСГ

-

2.2 ЛСГ «Событие, факт»

Событие, факт

По мае штабу ущерба

По объекту

По источнику

Авария режимная

Авария энергетическая

Авария антропогенная

Авария транспортная

Авария гидродинамическая

.Авария строительная

Авария экологическая

Авария промышленная

_ Авария проектная

Авария за проект-

Авария на радиационно опасном объекте

Авиационная авария

Авария на подземном сооружении

Авария на объектах

.Авария гипотетическая

Авария на химически опасном объекте

Дорожно-транспортная авария

Авария глобальная

Авария при хранении опасных материалов

Железно— дорожная авария

Авария на системах жизнеобеспечения населения

атомным и

- (ядерны-

энергетическими установками

Авария на опасных сооруже-

Авария с выбросом опасных биологических веществ

.Авария биоло гичес-

Авария на морском (речном) объекте

Авария с выбросом опасных химических веществ

Авария радиационная

.Авария химическая

Авария с выбросом радиоактивных веществ

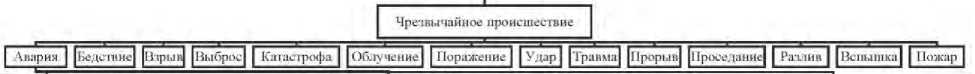

Для терминологического поля ЧС как определённого профессионального дискурса характерен специфический набор ключевых смыслов, определяющий его структурирование на ЛСГ. Так, в ЛСГ «Событие, факт» референтами этого смысла являются происшествие, авария, бедствие, взрыв, выброс, катастрофа, облучение, поражение, удар, травма, и др . ; в

ЛСГ «Модусы бытия» прежде всего опасность, безопасность ; в ЛСГ «Действительность, реальность» - ситуация, положение, условия, обстановка, кризис, режим, система, состояние, и др.; в ЛСГ «Пространство» - зона, очаг, среда, район, территория, сфера, поле ; в ЛСГ «Количество» - доза, коэффициент, концентрация, критерий, шкала, мощность, норма, номер, параметр, показатель, предел, степень, уровень ; в ЛСГ «Конкретная деятельность» – восстановление, защита, ликвидация, локализация, мониторинг, надзор и контроль, обеспечение, организация, охрана, подготовка, прогноз ( прогнозирование ) , и др.; в ЛСГ «Участники» - группировка ( группа ) , служба, силы, организация, формирование, подразделение, взвод, отряд, часть, штаб, отделение, объединение, центр, охрана, команда, объект, пострадавший, и др.; в ЛСГ «Факторы» - факторы безопасности, факторы опасности, среди последних неисправность, уязвимость, нарушение, повреждение, дефект, отказ, ошибка, различного рода источники, воздействие и др.; в ЛСГ «Средства труда» - конкретные машины, механизмы, приборы, оружие, технологии ; в ЛСГ «Структура» - конкретные обозначения центрального аппарата, территориальных органов, учреждений и организаций . Вышеперечисленные термины квалифицируются как базовые или ключевые.

Рассмотрим подробно одну из ЛСГ, входящих в структуру терминологического поля ЧС (см. рисунок 2).

Космическая авария

Рисунок 2 - ЛСГ «Событие, факт»

ЛСГ «Событие, факт» , с точки зрения таксономической классификации, в качестве интегральных включает семы: 1) абстрактные отношения и формы существования материи; 2) существование, бытие; 3) событие, факт. Это постоянный, инвариантный набор сем в значении всех составляющих данной группы. В отличие от статического положения дел, описываемого категориями действительности (реальности), события и факты подразумевает происшествие, динамику развития - то, что имеет место, наступает, происходит.

Относительно терминологии ЧС можно говорить о следующих событиях: чрезвычайное происшествие, авария, бедствие, взрыв, выброс, катастрофа, облучение, поражение, удар, травма, прорыв, проседание, разлив, вспышка, пожар, и др. - это различного рода неблагоприятные факты воздействия на людей, природу, техносферу.

Чрезвычайное происшествие (ЧП). Согласно [2] ЧП - непредусмотренное, непредвиденное, неожиданное событие, повлекшее разрушение и (или) уничтожение материальных объектов и ресурсов, негативное воздействие на окружающую среду, гибель людей (несчастные случаи). К ЧП относят дорожно-транспортные происшествия, производственные происшествия, различного рода аварии (авиационные, промышленные, на морских объектах, на магистральных трубопроводах и др.).

Видно, что для дефинирования термина ЧП используются качественные прилагательные с модальной семантикой - модусом является невозможность предвидеть, предусмотреть, ожидать . Следствие ЧП - разрушение и/или уничтожение материальных объектов и ресурсов, негативное воздействие на окружающую среду, гибель людей.

Рассмотрим более подробно термин авария как один из видов ЧП.

Семантику термина авария можно представить следующим набором сем: «фактор опасности» - это повреждение, разрушение, «модусы бытия» - угроза, ущерб, опасность, нежелательность; «объект» – люди, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, производственный процесс, окружающая среда; «событие, факт » - взрыв, выброс, неконтролируемые происшествия; «пространство - ограниченное пространство » - технический объект, определенная территория, акватория; «порядок» - отклонение от нормы; «количество» - среднестатистическое значение нормы.

Остановимся более подробно на терминах - видовых обозначениях аварий. По семе « количество » , то есть с точки зрения масштабов причинённого аварией ущерба, различают следующие виды аварий: режимная, проектная, запроектная, гипотетическая, глобальная аварии. Градуально эти виды аварий характеризуются возрастанием ущербов от них. У термина проектная авария сема « порядок » выражается как соответствие правилу, а сема « количество » - как соответствие параметрам. Авария запроектная по семе « причинность - источник » называет неучитываемый проектом фактор, а по признаку « причинность – следствие » - тяжёлые последствия, технологические отказы и ошибки персонала. Для гипотетической аварии по семе « количество » «устанавливаются наибольшие из возможных при запроектных авариях ущербов, по семе « модусы бытия » этот вид аварии характеризуется наиболее низкой вероятностью возникновения, по семе « причинность – источник » указываются неустановленные в полном объёме источники. Глобальная авария представляет опасность для жизнедеятельности всего человечества и связана ( « причинность – источник ») с крупномасштабными воздействиями на окружающую среду [2].

По семе « объект » , то есть в зависимости от его типа и назначения, выделяют несколько видов: промышленная, транспортная, строительная, энергетическая, гидродинамическая авария, экологическая. Промышленная авария по признаку « причинность - следствие » характеризуется ущербом промышленным объектам и персоналу, по семе «причинность – источник» – накоплением повреждений. Транспортные аварии по подобъекту, на котором они произошли, подразделяются на: авиационные, дорожно-транспортные, железнодорожные, космические, морские и речные. Морские и речные аварии , в результате которых произошла гибель судна, называются кораблекрушениями . Подобъектом энергетической аварии называются генерирующие, передающие, распределяющие компоненты электроэнергетических систем. Подвид энергетической аварии - авария на объектах с атомными (ядерными) энергетическими установками – по семе « модусы бытия » относится к категории опасных. Гидродинамическая авария имеет объектом гидротехническое сооружение. Экологические аварии сопровождаются ущербом окружающей среде из-за опасных биологических, химических, радиоактивных выбросов [2].

В целом, все вышеперечисленные по семе « объект » аварии как гипонимы можно включить в значение гиперонима авария на опасных сооружениях. К таковым относятся так называемые высокорисковые ответственные сооружения, их перечень см. [2].

По дифференциальному признаку « причинность - источник » выделяют антропогенную, биологическую, радиационную, химическую аварию. Причинами антропогенных аварий являются дефекты изготовления, нарушения режимов эксплуатации, ошибочные действия персонала. Для констатации биологической аварии важен параметр « количество » – создающее опасность для жизни и здоровья людей, животных и растений, окружающей среды. Аналогично, для радиационной аварии важно превышение величины, регламентированной для контролируемых условий. По семе « время » различают три фазы развития радиационной аварии : раннюю, промежуточную и позднюю (восстановительную). Авария химическая представляет собой выброс опасных химических веществ [2].

По семе « неорганический мир - земная поверхность » выделяют подземные, наземные, подводные аварии.

Бедствие. Семантику термина бедствие можно представить таким комплексом сем: « качество - оценка качества » + « причинность - следствие » - это серьезное нарушение функционирования; « объект » - общество, « количество - оценка количества » + « причинность -следствие » - масштабные человеческие жертвы, материальный, экологический и прочий ущерб; « количество - соответствие по величине, размеру » - превышение возможностей общества справиться с бедствием за счёт собственных ресурсов [2].

По семе « время » бедствия подразделяют на внезапные и медленно наступающие. По семе « причинность - источник » - на природные и антропогенные. По признаку « объект » говорят об экологическом бедствии. Для его семантического описания используются семы: « качество - оценка качества » + « существование, бытие - действительность, реальность » - это ЧС; « изменение » - необратимые последствия; « объект » - окружающая среда, условия жизнедеятельности людей.

По семе « земная поверхность - водоемы » выделяют бедствие на акватории - опасное происшествие на воде. Объекты бедствия на акватории - люди, водная среда, морские (речные) объекты [2]. С точки зрения причинности - это техногенное происшествие.

Катастрофа. Для описания семантики термина катастрофа можно воспользоваться следующим набором сем: « качество - оценка качества » + « количество - оценка количества » + « существование, бытие - событие, факт » - это неблагоприятное крупное событие; « причинность - следствие » - разрушение, гибель, структурно-функциональное изменение, нарушение режима функционирования; « объект » - люди, общество, животные, растительный мир. По семе « количество » , то есть с точки зрения масштабов причиненного катастрофой ущерба, различают следующие виды катастроф: планетарная, глобальная, национальная, региональная, муниципальная, объектовая, локальная.

По семе « причинность - следствие » , то есть по источникам возникновения катастрофы делятся на « техногенные, природные, экологические, социально-экономические, медикобиологические, военные » [2]. С точки зрения семы « объект » , выделяют транспортные, промышленные катастрофы.

В отличие от различного рода отказов, инцидентов и аварий, описание катастрофы всегда строится с помощью признака «оценка качества / количества», и её дефиниция включает соответствующие определения, как-то: транспортная катастрофа - крупная авария, практически полное разрушение или даже уничтожение объектов, значительный ущерб окружающей среде; техногенная катастрофа - чрезвычайное происшествие, неблагоприятный и неуправляемый процесс с крупными человеческими жертвами, значительным повреждением окружающей среды; промышленная катастрофа - крупная авария на промышленном объек- те, разрушение в значительных размерах, приведшее к серьезному ущербу окружающей среде. Природным и техногенным катастрофам противопоставлена гуманитарная катастрофа, имеющая объектом человека и общество [2].

Заключение

Практическое значение представленного исследования можно сформулировать следующим образом.

-

■ Представленная модель терминосистемы ЧС может быть использована при коррекции существующих или создании новых тематических словарей, а также при создании тезауруса МЧС с использованием ассоциативных связей. В качестве примера такого тезауруса можно привести тезаурусный словарь «Проектирование самолета» Н.М. Боргеста [15].

-

■ Предлагаемая лексико-семантическая схема модели позволяет структурировать изучаемую терминологию в образовательном процессе подготовки специалистов МЧС с использованием специальных мобильных приложений и электронных словарей.

-

■ Модель терминосистемы может быть использована для решения практических задач в области специального научно-технического перевода, поскольку именно логикопонятийный анализ обеспечивает правильный выбор иноязычного термина-эквивалента.

-

■ Результаты работы могут быть использованы для расширения средств компьютерной лингвистики при анализе и синтезе речи обращающихся граждан в информационные системы реагирования на ЧС.

-

■ Предложенный модельный подход будет полезен при совершенствовании алгоритмов машинного обучения информационных систем реагирования на ЧС с использованием искусственного интеллекта.

Список литературы Моделирование терминосистемы чрезвычайных ситуаций

- Лейчик, В.М. Терминоведение: Предмет, методы, структура / В.М. Лейчик. - М.: ЛИБРОКОМ, 2014. - 264 с.

- Гражданская защита: Энциклопедический словарь / Под редакцией В.А. Пучкова. - М.: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2015. - 664 с.

- Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 N 68-ФЗ - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5295/.

- Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» от 22.08.1995 N 151-ФЗ - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7746/.

- Федеральный закон «О гражданской обороне» от 12.02.1998 N 28-ФЗ - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17861/.