Модернизация школьного естественно-научного образования: исторический опыт и современные трансформации

Автор: Н.А. Степанчук

Журнал: Учебный год.

Рубрика: История образования

Статья в выпуске: 2 (68), 2022 года.

Бесплатный доступ

Проведен историко-педагогический анализ становления и развития естественно-научного образования в России с конца XVIII века до наших дней, выделены исторические этапы изменений, охарактеризованы их особенности и направленности. Кратко описаны дидактические и методические приемы, рекомендуемые учителям для организации функционального обучения творческого уровня.

Естественно-научное образование, этапы становления естественно-научного образования, задачи для терминологической работы, использование комплексных задач, работа с графическим материалом.

Короткий адрес: https://sciup.org/14122948

IDR: 14122948

Текст статьи Модернизация школьного естественно-научного образования: исторический опыт и современные трансформации

Естественно-научное образование в широком смысле можно определить как целенаправленный процесс и результат формирования у человека системы естественнонаучных знаний, умений, навыков, опыта познавательной и практической деятельности, ценностных ориентаций и отношений [1].

Зарождение школьного естественно-научного образования совпало со временем подъема экономической и социально-политической жизни России конца XVIII века. В условиях роста производительных сил, возрастания потребностей развивающегося государства росли и требования к системе образования. В условиях наметившегося подъема сельского хозяйства, промышленности, развития естественных и военных наук появилась острая необходимость в кадрах, грамотных людях, способных применить приобретенные знания в практической жизни. Воспитание и подготовка таких людей становится главной целью педагогической деятельности. В этой связи правительство предприняло попытку создать сеть образовательных школ, дающих знания всем, независимо от сословной принадлежности.

Началом зарождения естественно-научного образования можно считать 1789 год. В это время без указания имени автора вышел первый отечественный учебник естествознания под названием «Начертание естественной истории, изданное для народных училищ Российской империи по высочайшему повелению царствующей императрицы Екатерины Вторыя». Можно считать, что с этого года началась история отечественной методики преподавания естественно-научных дисциплин.

Первым методистом в этой области принято считать В.Ф. Зуева. Ему пришлось решать все основные методические задачи преподавания впервые вводимого предмета (отбор учебного содержания, его структура, стиль изложения), реализовывать цели обучения в соответствии с запросами общества, определять методы и средства обучения. Названный учебник состоит из двух частей (книг) и разделяется на три отдела: «Ископаемое царство» (неживая природа), «Про-зябаемое царство» (ботаника) и «Животное царство» (зоология). Во времена В.Ф. Зуева растения называли «прозябениями», считалось, что они «промерзают» (прозябают) в зимнее время, отсюда название – «прозябаемое царство».

С момента начала становления естественнонаучного образования началась и его модернизация, которая не закончена и в настоящее время. До начала советского периода естественно-научное образование претерпевало изменения, связанное в основном с методикой преподавания биологии, химии, физики, которые, как правило, объединялись в один предмет «Естествознание». С началом массового общего образования в советский период естественно-научное образование претерпевало изменения, которые касаются не только методики и дидактики, но в естественно-научного содержания. Рациональность сменилась «лысен-ковщиной» в начале 1930-х гг. Лишь спустя 18 лет, на Августовской сессии ВАСХНИЛ в 1948 г. появился единственный оппонент мракобесию – генетик и фронтовик И.А. Рапопорт, выступление которого в стенографическом отчете сессии было обозначено как «хулиганская выходка».

Псевдонаучная система взглядов, в основе которой лежало отрицание концепции генов как факторов наследственной передачи информации, сильно сказалось особенно на биологическом образовании, что отодвинуло страну от освоения перспективных областей генетики и молекулярной биологии.

Лысенковщина как «философское» направление сказалось и на развитии других областей естествознания: идеологи типа Лысенко объявили кибернетику лженаукой, что обернулось отставанием в электронике и ИКТ, а в химии развернулась атака на теорию резонанса. Физики избежали погромных «дискуссий», убедив начальство, что это помешает работе над ядерным оружием.

Полный отказ от антинаучных представлений произошел лишь в конце 60-х годов прошлого века, что, естественно, потребовало пересмотра содержания естественно-научного образования и, наконец-то, в школьных учебниках появился самостоятельный и научно полноценный раздел «Генетика».

Тем не менее, развитие науки и техники в стране, запросы народного хозяйства требовали совершенствования среднего естественно-научного и математического образования, поэтому попытки реформирования школьного образования продолжались.

С начала 60-х гг. XX в. стартует программа Н.С. Хрущева о химизации образования. В этот период химию сдавали в качестве вступительного экзамена на все специальности в технических ВУЗах. Несмотря на то, что эта программа продлилась всего шесть лет и не была реализована в полном виде, она сыграла существенную роль в развитии химического школьного образования. Программа химизации привела к повышению уровня школьного химического образования – было усилено внимание к предмету, улучшено снабжение школы химическими реактивами и лабораторным оборудованием, возрос конкурс в вузы химического и химико-технологического профиля.

Примерно одновременно с программой химизации в 1958 г. объявляется новое направление модернизации естественно-научного образования – политехнизация, которое продолжалось до 1980 гг. Это направление модернизации естественно-научного образования в значительной мере определило роль в т.ч. и математического образования. Объявленная интеграция обучения в старших классах с производственным трудом реализовать не удалось: резко ухудшилась академическая подготовка, а уровень профессиональной подготовки получился низким. Школы не имели хорошо оснащенных мастерских и кадров мастеров [3].

Программа политехнизации с учетом повышающихся требований к уровню подготовки инженерных кадров, возрастающих социальноэкономических запросов продолжилась в виде реформы школьного математического образования. Известный советский математик А.Н. Колмогоров, один из основоположников теории вероятностей, выступил с инициативой существенной модернизации физико-математического образования, которая повлияла и на другие области знания. В период этой реформы в систему биологического образования включаются статистические методы анализа эксперимента.

По мнению самого инициатора, реформа не смогла дойти до конца: «…реформа потерпела определенно неудачу. Мы совершенно не учли негативные эффекты всеобщности образования и слабость учительского корпуса, не способного воспринять и реализовать новые идеи». Не считая учебников, которыми до сих пор пользуются учителя математики, единственным наследием

А.Н. Колмогорова, дошедшим до наших дней является Специализированный учебно-научный центр-школа (факультет) – интернат имени А.Н. Колмогорова Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

Начиная с 1990-х гг., аналитики отмечают ретроградный характер модернизации естественнонаучного образования [2,4]. Тому находится множество причин политического, экономического и социального характера. Особенно важным фактором, влияющим на обесценивание естественнонаучного образования, является пропаганда мифологического и догматического сознания.

Основными причинами этого, по мнению профессоров МГУ Г.В. Лисичкина и И.А. Леен-сон [3], являются:

– ликвидация единого образовательного пространства, децентрализация школьного образования;

– появление учебных планов, включающих минимум естественно-научных дисциплин;

– недобросовестная конкуренция между многочисленными параллельными учебниками;

– необязательность выпускных испытаний по естественно-научным дисциплинам;

– повсеместное отсутствие лабораторного практикума в школах;

– хемофобия, активно пропагандируемая СМИ;

– активная пропаганда религии и, следовательно, догматического мышления

– поток мистики, мракобесия и лженауки на ТВ, в сети Интернет, в СМИ».

Видимо, поэтому в продаже появилась соль с низким содержанием натрия, растительное масло без холестерина, влажные носовые платки, защищающие от радиации и прочие вещи, смешные с точки зрения грамотного в естественнонаучном отношении человека.

После 1990-х гг. образование выходит из монополии государства и происходит его децентрализация. При определенных преимуществах этого подхода недостатков у него, возможно, больше. В любом случае за 20 лет естественно-научное образование пришло в упадок до такой степени, что это сказалось на развитии техносферы нашей страны, на кадровом дефиците в научно-производственной сфере при избыточном количестве лиц, имеющих документ о высшем образовании.

Следующим существенным этапом в модернизации естественно-научного образования стало появление и развитие Международного исследования качества образования PISA. Исследование направлено не на определение уровня освоения школьных программ, а на оценку способности учащихся применять полученные в школе знания и умения в жизненных ситуациях. В этом отражаются современные тенденции в оценке образовательных достижений.

Основные результаты этого мониторинга показали, что российские школьники успешно выполняли задания на воспроизведение знаний в простых ситуациях. Но они затруднялись применить их в ситуациях, близких к реальной жизни, особенно связанных с организацией научного познания и научной интерпретации фактов. У учащихся не развиты умения ориентироваться на стыке дисциплин и в нестандартной ситуации, апеллировать к собственному опыту, связывать искомое решение с жизненной ситуацией. В этом исследовании в области качества естественно-научного образования РФ устойчиво занимает примерно 30-е места из чуть более 80 стран-участников. Одна из причин такого низкого рейтинга в том, что наши учащиеся в школе почти не сталкиваются с заданиями междисциплинарного характера.

Следующим витком в спирали модернизации системы естественно-научного образования стала концепция профилизации образования и выборный подход к формированию учебного плана старшеклассников. Эти реформы предполагали, что уровень всех направлений в образовании станет выше, и это создаст основу для осознанного лично-профессионального развития выпускников школ, а как результат – повысит уровень технологического развития государства.

На практике же оказалось, что в условиях отсутствия серьезных регуляторов при формировании профильных классов все больше используется административный ресурс, «свояченичество» и иные квазиформы, которые чаще не учитывают ни желаний, ни законных требований иных субъектов образования. Часто директора школ не способствуют формированию биологических, химических, физических и математических классов по причине «сложной их организации». Учащиеся, мотивированные к изучению естественно-научных дисциплин, готовые встроиться в последующем в производственные сферы, вынуждены выбирать классы гуманитарной направленности (что предлагает организация) или общеобразовательный профиль, а для серьезной подготовки обращаться к институту репетиторства, возникшего как компенсация потери высокого уровня школьного естественно-научного образования.

Следует отметить, что, как и в прежние времена, реализация здравого реформаторского смысла затруднена не только административным ресурсом. Важнее – отсутствие надлежащей методико-дидактической подготовки учителей для работы в профильных классах, учебной литературы, которая бы имела исчерпывающий набор элементов содержания, необходимый для освоения предмета на профильном уровне и инструментария для работы с этим содержанием.

Еще одной существенной причиной дискреди- тации полноценного естественно-научного образования стала замена традиционных и полноценных курсов биологии, химии, физики курсом «Естествознание». Эксперты отмечают: «Что же произойдет после сокращения полноценных курсов физики, химии и биологии? Нетрудно догадаться – степень невежества резко увеличится» [3].

Каков же выход из сложившейся ситуации? Ответ на этот вопрос очень сложен, и поиски его должны лежать в глубоком анализе не только смыслов в системе образования, но и в существенном анализе и модернизации дидактических и методических принципов обучения биологии, химии, физики. Конечно, эта задача лежит не только на уровне образовательной организации. Эта проблема носит системный характер.

Так, например, до сих пор естественно-научные дисциплины преподаются дискретно, что отражается в целом на широте сформированной научной картине мира. Непреодоленная до сих пор дискретность в содержании естественно-научного образования определяет, например, выбор учащимися, планирующими свою профессиональную деятельность в области медицины, только биологии и химии для углубленного изучения. Физику и географию при этом они не считают нужным выбрать, так как не видят применения этих знаний в будущей своей профессиональной деятельности.

Однако опыт итоговой аттестации по биологии и химии показывает, что выпускники не могут обосновать многие биологические и химические закономерности, которые носят физическую природу. Так, например, практически всегда вызывают затруднения объяснение роли соотношения площади поверхности тела и его объема в теплообмене. Часто можно встретить выражение «круговорот и энергии», практически не объясняется смысл фотосинтеза, вызывают сложности такие традиционные сокращения как н.у. (нормальные условия) и физический смысл этих понятий и т.п.

Кафедра естественно-научных дисциплин, информатики и технологии ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академия последипломного образования» в рамках повышения квалификации учителей естественно-научных дисциплин широко пропагандирует дидактические и методические приемы «функционального» характера, которые могут стать хорошим инструментарием в работе учителя и позволят организовать не репродуктивное обучение, а значимое функциональное обучение творческого уровня.

Среди таких следует отметить метод исследования ключевых ситуаций. В этом случае к заданной ситуации не задаются конкретные вопросы, которые требуют репродуктивного характера. Предлагается провести ее разносторонний анализ, извлечь из анализа максимальное количество информации, сформулировать гипо- тезу, которую следует доказать, используя самостоятельно сформулированный алгоритм.

Используются задачи, которые невозможно решить, используя монопредметный подход. Например, в межпредметной задаче требуется объяснить, какую форму будет иметь глубоководная рыба и подтвердить это физическими закономерностями.

Проводится большая работа по совершенствованию организации терминологической работы. Мы предлагает минимизировать дефинитивную форму терминологической работы, когда от учащегося требуется воспроизвести «книжное» определение по образцу «экосистема – это…». Нами предлагаются задачи для терминологической работы , которые направлены на анализ причинно-следственных связей, объединяющих изучаемые понятия.

Приведем несколько вариантов таких задач.

Вариант 1. Из представленных понятий (п. 2) выберите понятие, которое можно было бы добавить в п. 1.

-

1) перловица, ил, речной рак, водяной ослик, субстрат, шаровки, мотыль, тубифициды;

-

2) дафнии, планктон, ряска, циклопы, окунь, бентос, судак, ранатра.

Вариант 2. Какой из организмов в п.2. следует внести в перечень п.1? Какой термин можно использовать для описания организмов в п.1?Какой экологический фактор объединяет данные организмы?

-

1) перловица, ил, речной рак, водяной ослик, субстрат, шаровки, мотыль, тубифициды;

-

2) дафнии, личинки веснянки, ряска, циклопы, окунь, уклея, судак, ранатра.

Вариант 3. Какой из организмов в п.2. следует внести в перечень п.1? Какой экологический фактор объединяет организмы п. 1? Можно ли организмов п.2. объединить одной экологической общностью? Какие термины можно использовать для описания организмов в п.1 и п. 2

-

1) перловица, речной рак, водяной ослик, шаровки, мотыль, тубифициды

-

2) дафнии, личинки веснянки, ряска, циклопы, окунь, уклея, судак.

-

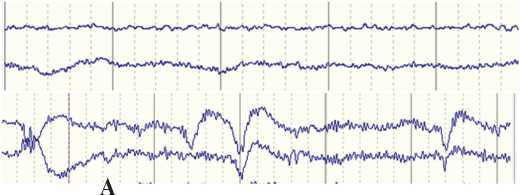

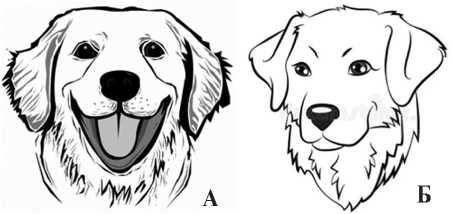

2. Какой фрагмент электроэнцефалограммы области гипоталамуса соответствует собаке на

рисунке выше?

Б

-

3. Если теплопродукцию обозначить буквой Q, а теплоотдачу – буквой M, то какое выражение будет соответствовать состоянию теплообмена собаки, изображенной на рисунке: А или Б? Выбор объясните.

Еще одной формой работы, повышающей понимание изучаемых процессов, является использование комплексных задач . На примере уроков химии это задача: «В реакцию соединения вступило два моль простого газообразного вещества, состоящего из двух атомов водорода и один моль простого газообразного вещества, состоящего из двух атомов кислорода. При нагревании этой смеси образовалось два моль сложного вещества, состоящего из двух атомов водорода и одного атома кислорода. Запишите уравнение реакции в символьном виде».

В решении комплексных задач часто предлагается работа с графическим материалом .

1. У какой из собак теплопродукция и теплоотдача находятся в равновесном состоянии? Объясните свой выбор.

-

а) Q=M

-

б) Q>M

-

в) Q

Мы глубоко убеждены в том, что потенциал естественно-научного образования не утерян. Возможности, которые определяют основные педагогические регуляторы, дают возможность достичь результатов, определенных концепцией технологического развития нашей страны и обеспечить выход на передовые рубежи в техносфере и, как следствие – достичь высокого уровня экономического и технологического прогресса.