Модуляция спорадических Е-слоев мелкомасштабными атмосферными волнами в высокоширотной ионосфере Земли

Автор: Губенко В.Н., Кириллович И.А.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 3 т.5, 2019 года.

Бесплатный доступ

Радиозатменные измерения спутника CHAMP (Challenging Minisatellite Payload) были использованы нами для исследования спорадических Е-слоев (высоты 90-130 км) в высокоширотной ионосфере Земли. Разработан новый метод определения характеристик внутренних атмосферных волн, базирующийся на использовании наклонных спорадических Е-слоев ионосферы Земли в качестве детектора. Метод основан на том, что внутренняя волна, распространяющаяся через изначально горизонтальный спорадический E-слой, вызывает вращение градиента плотности плазмы в направлении волнового вектора, что приводит к установлению плоскости слоя параллельно фазовому фронту волны. Разработанный метод позволяет исследовать взаимосвязи между мелкомасштабными внутренними волнами и спорадическими Е-слоями в ионосфере Земли и существенно расширяет возможности традиционного радиозатменного мониторинга атмосферы. Показано, что исследуемые внутренние атмосферные волны имеют периоды от 35 до 46 мин и вертикальные фазовые скорости от 1.2 до 2.0 м/с, что хорошо согласуется с результатами независимых экспериментов и данными моделирования спорадических Е-слоев на высоте ~100 км в полярной шапке Земли.

Радиозатменные измерения, атмосфера и ионосфера земли, наклонные спорадические е-слои, внутренние атмосферные волны

Короткий адрес: https://sciup.org/142222479

IDR: 142222479 | УДК: 551.51:551.501 | DOI: 10.12737/szf-53201912

Текст научной статьи Модуляция спорадических Е-слоев мелкомасштабными атмосферными волнами в высокоширотной ионосфере Земли

Спорадические E-слои (Es) представляют собой тонкие слои повышенной ионизации на высотах от 90 до 130 км в ионосфере Земли. Исследование эффектов, связанных с Es-структурами, актуально для обеспечения бесперебойной работы систем радиосвязи и навигации. Анализируя радиозатменные измерения CHAMP (Challenging Minisatellite Payload), Wu et al. [2005] изучили глобальную морфологию Es-слоев. Климатология Es-слоев исследовалась ими на основе определения дисперсий отношения сиг-

нал/шум и фазы в терминах месячных зональных средних, сезонных карт, суточных и долговременных вариаций [Wu et al., 2005] . Подробный анализ глобального распределения появления E s -слоев был проведен в работе [Arras et al., 2008] . Для получения информации о мелкомасштабных ионосферных неоднородностях авторы указанной работы использовали большую базу данных радиозатменных миссий CHAMP, GRACE и FORMOSAT-3/COSMIC за период с января 2002 г. по декабрь 2007 г. Было показано, что в распределении появления E s -слоев

В.Н Губенко, И.А. Кириллович наблюдаются сильные колебания, причем самые высокие частоты их появления имеют место в течение летнего времени в средних широтах. Максимумы появления неоднородностей возникают в интервале геомагнитных широт от 10° до 60°. В высоких широтах, где углы магнитного наклонения составляют от 70° до 80°, в указанном распределении присутствуют глубокие минимумы, что согласуется с теорией формирования спорадических слоев с помощью ветрового сдвига [Arras et al., 2008; Haldoupis, 2011] .

Теория формирования Es-слоев с помощью ветрового сдвига в средних широтах была подтверждена многими исследованиями [Whitehead, 1989]. Было установлено, что Es-слои в средних широтах являются очень тонкими (их толщина составляет несколько сот метров), распределенными по горизонтали на сотни километров, плотными (концентрация достигает нескольких единиц (×106 см–3)) и состоящими из атомов металлов [Kirkwood, Nilsson, 2000]. При наличии наклонных геомагнитных полей стекание ионов в Е-область ионосферы может быть обусловлено сдвигом как зонального, так и меридионального ветра. Однако в качестве основного драйвера накопления ионов в средних широтах на высотах ~115 км и ниже рассматривается сдвиг зонального ветра [Haldoupis, 2012]. Электроны, связанные с процессом «сгона» положительных ионов в тонкий слой, двигаются вдоль линий геомагнитного поля, чтобы нейтрализовать положительный заряд. Заметим, что теория ветрового сдвига объясняет, как формируется слой в вертикальной плоскости, но не дает объяснения принципа формирования по горизонтали. В дневной E-области ионосферы в ионизации в основном участвуют молекулы N2 и O2. Ночью быстрая рекомбинация ионов иэлектронов приводит к исчезновению обычного E-слоя. Однако спорадические E-слои часто наблюдаются в ночное время, и их существование обычно длится несколько часов. Это противоречит поведению обычной E-области ионосферы и исключает его участие в образовании положительных ионов, ответственных за ионизацию Es-слоев. Для подтверждения предположения, что именно ионы металлов (Fe+ и Mg+) являются главным источником ионизации Es-слоев, с помощью ракетных наблюдений непосредственно измерялись профили концентрации электронов и ионов [Roddy et al., 2004]. Теория предсказывает, что скорости рекомбинации для указанных ионов металлов значительно ниже, чем соответствующие величины для NO+ и O2+. Время жизни ионов металлов велико и изменяется от нескольких дней на высоте ~120 км до нескольких часов на высоте ~95 км [Haldoupis, 2012]. Весьма вероятно, что атомы металлов имеют метеорное происхождение, поэтому естественно предполагать, что образование тонких спорадических слоев связано с перемещением ионов, обусловленным воздействием сдвигов нейтральных ветров в присутствии геомагнитного поля. Хотя в некоторых наблюдениях мощных Es-слоев метеоры и обнаруживаются захваченными в узлах ветрового сдвига, однако основными механизмами формирования спорадических слоев счи- таются сдвиги нейтральных ветров [Maruyama et al., 2003, 2008; Malhotra et al., 2008].

Наземные радиолокационные наблюдения в ночное время позволили отобразить горизонтальную структуру E s -слоев [Hysell et al., 2002, 2004; Larsen et al., 2007] . Численное моделирование показало, что Es-пятна (слои) в Северном полушарии перемещаются на юго-запад и, как правило, вытянуты с северо-запада на юго-восток [Cosgrove, Tsunoda, 2002, 2004; Yokoyama et al., 2009] . Однако для обоснования результатов моделирования необходимо иметь большее количество наблюдений за E s -слоями в средних широтах. При наличии вертикального сдвига ветра основными механизмами структурирования E s -слоев являются: внутренние гравитационные волны (ВГВ) [Woodman et al., 1991; Didebulidze, Lomidze, 2010; Chu et al., 2011] , сдвиговая неустойчивость нейтрального ветра [Larsen, 2000; Bernhardt, 2002; Larsen et al., 2007; Hysell et al., 2009] , плазменная неустойчивость слоя, обусловленная сдвигом нейтрального ветра [Cosgrove, Tsunoda, 2002, 2004] . Внутренние атмосферные волны модулируют E s -слои в вертикальном направлении, что может быть причиной квазипериодиче-ских радиолокационных эхо-сигналов. В работе [Tsunoda et al., 1994] показано, что в результате модуляции слоев по высоте в ночной ионосфере средних широт развивается поляризационное электрическое поле, при этом эффекты поляризации по своему воздействию напоминают атмосферные волны. Использование радаров когерентного рассеяния в современных ионосферных экспериментах обеспечило четкую картину структурирования ионизационных слоев в средних широтах [Yamamoto et al., 1991, 1992] . Ракетные эксперименты показали, что квазипериодические эхо-сигналы отражаются от Es-слоев в присутствии сильных электрических поляризационных полей и сдвигов нейтрального ветра [Bernhardt et al., 2005; Yamamoto et al., 2005] . Большие сдвиги ветра действительно имели место в двух ракетных экспериментах, которые проводились параллельно с наземными радиолокационными исследованиями (SEEK и SEEK-2) E s -слоев в ионосфере над о. Кюсю [Larsen et al., 1998, 2005; Yokoyama et al., 2005] . Сдвиговая неустойчивость в нейтральной атмосфере также рассматривается в качестве механизма для создания плотно ионизованной структуры валов [Bernhardt, 2002] . В ракетном эксперименте, проведенном в ходе кампании SEEK-2, такая структура валов в E-области ионосферы отображалась в виде следа триметилалюминия (ТМА) [Larsen et al., 2005] . Наблюдения трехмерных структур нисходящих и приближающихся эхо-сигналов [Saito et al., 2006] можно объяснить наличием нестабильных областей, которые развивались вдоль линии геомагнитного поля от высот расположения E s -слоя до более высоких уровней (>120 км). Данные интерферометрических измерений, полученные в исследовании [Saito et al., 2006] , поддерживают модель, предложенную в работах [Maruyama et al., 2000; Ogawa et al., 2002] , и подтверждают результаты компьютерного моделирования [Yokoyama et al., 2004] .

В высоких широтах (>60°), поскольку магнитное поле направлено почти вертикально к локальному горизонту, механизм формирования Es-слоев с помощью ветрового сдвига не будет столь же эффективным, как в средних широтах. Крупномасштабная горизонтальная структура плазмы в авроральной E-области определяется пространственным распределениям источников солнечной радиации и высыпаниями частиц. Внутренние атмосферные волны в высоких широтах менее важны в качестве механизма вертикального структурирования слоев вследствие большого угла наклона (~90°) магнитного поля к локальному горизонту [Kelley, 2009]. Тем не менее малый угол отклонения магнитного поля от вертикали здесь очень существенен вследствие больших электрических полей, направленных перпендикулярно магнитному полю. В высоких широтах конвективные электрические поля являются важными драйверами конвергенции или дивергенции движения ионов [Nygren et al., 1984; Turunen et al., 1993; Bristow, Watkins, 1991, 1993; Kirkwood, von Zahn, 1991, 1993; Kirkwood, Nilsson, 2000]. Nygren et al. [1984] впервые предположили, что Es-слои могут быть сформированы в результате воздействия только электрического поля в высоких широтах, где механизм ветрового сдвига практически не работает, в частности на высотах ниже 110 км. Электрическое поле в авроральной зоне и в полярной шапке заметно больше, чем в экваториальной области, и более широко распределено по площади. Среднее электрическое поле авроры имеет сильную суточную компоненту с амплитудой 30 мВ/м и максимумами, расположенными вблизи 05:00 и 18:00 LT. Напряженность поля ~50 мВ/м является обычной как для аврорального овала, так и для полярной шапки. Сообщалось также о многочисленных измерениях, в которых напряженность электрического поля превышала 100 мВ/м [Kelley, 2009]. Наблюдаются четкие следы влияния приливных ветров (полусуточная и суточная моды) на образование спорадических слоев (электрические поля не учитываются), однако внутренние атмосферные волны также могут создавать дополнительные ветровые узлы [Turunen et al., 1993]. На самом деле, Lehmacher et al. [2015] показали, что в очень спокойных условиях авроральных широт минимальные электрические поля с помощью ветрового сдвига способны образовать Es-слои. Результаты работы [Cox, Plane, 1998] свидетельствуют, что в высоких широтах часто наблюдаются Es-слои с плотностью ~3·106 см–3 и имеется достаточное количество ионов Na+ для получения измеренных в экспериментах плотностей атомов Na. Состав ионов металлов в Es-слоях предполагает их связь с процессами абляции метеоров [Hunten et al., 1980], а также с формированием слоев нейтральных атомов металлов в верхней мезосфере [Kirkwood, von Zahn, 1991, 1993; Heinselman et al., 1998]. Поскольку вертикальная скорость пропорциональна косинусу угла наклона магнитного поля к локальному горизонту, который равен 0.034 для угла наклона 88°, что существенно меньше, чем 0.17 для угла 80° [Kelley, 2009], то механизмы, включающие горизонтальные электрические поля или нейтральные ветры, в по- лярной шапке не будут работать. Предполагается, что высокоширотные Es-слои являются проявлением авроры, которая представляет собой мощный источник повышенной ионизации. Однако в этом случае спорадические слои не будут очень тонкими. Согласно результатам работы [Kirkwood, Nilsson, 2000], в высоких широтах есть несколько типов спорадических слоев, которые намного тоньше образованных с помощью авроральных высыпаний и, вероятно, сформированы способами, характерными для формирования Es-слоев в средних широтах.

Целью данной работы является: a) представление способа определения локализации и наклона плазменных слоев из радиозатменных данных; б) наблюдение с помощью спутника CHAMP наклонных E s -слоев в высокоширотной ионосфере Земли; в) демонстрация нового метода определения характеристик ВГВ, обусловливающих наклоны E s -слоев.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ E s - СЛОЕВ И ИХ НАКЛОНА К ЛОКАЛЬНОМУ ГОРИЗОНТУ ПО РАДИОЗАТМЕННЫМ ДАННЫМ

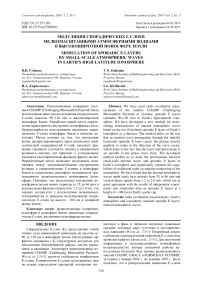

Схема радиозатменного эксперимента показана на рис. 1. Высокостабильные радиосигналы, излучаемые передатчиком, расположенным на GPS-спутнике G, проходят через ионосферу и атмосферу вдоль луча GTL и регистрируются приемником на борту низкоорбитального спутника L. Измерения амплитуды A ( t ) и набега фазового пути (эйконала) Φ( t ) проводятся на несущей частоте. Глобальная сферическая симметрия ионосферы и атмосферы с общим центром (точка O на рис. 1) является ключевым предположением при анализе радиозатмен-ных данных. Основной вклад в изменения амплитуды и фазы регистрируемого сигнала вносит небольшая область вблизи тангенциальной точки T (где радиолуч перпендикулярен градиенту показателя преломления), несмотря на то, что длина лучевой траектории GTL значительно больше протяженности этой области [Igarashi et al., 2001] . Длина указанной области на лучевой траектории Δ h = 2(2 l f r e )1/2. Здесь l f = (λ d 2 )1/2 — вертикальный размер (радиус) зоны Френеля; λ — длина волны радиосигнала; r e — расстояние OT от центра O сферической симметрии среды до перигея луча T; d 2 — длина участка лучевой траектории TL, примерно равная длине прямолинейного отрезка DL (рис. 1). Величина Δh соответствует минимальной длине горизонтального слоя, которая может быть измерена радиозатменным методом, т. е., по сути, характеризует горизонтальное разрешение исследуемой структуры в радиозатменном эксперименте. Тангенциальная точка, в которой радиолуч GTL перпендикулярен градиенту показателя преломления, совпадает с перигеем луча T при условии глобальной сферической симметрии. Радиозатменный метод позволяет определить коэффициент преломления и его вертикальный градиент вдоль траектории перигея луча с хорошей точностью и высоким вертикальным разрешением.

о

Рис. 1. Схема радиозатменного эксперимента в ионосфере Земли: G — GPS-спутник (высокостабильный передатчик радиосигнала); L — низкоорбитальный спутник CHAMP (приемник); GTL — траектория зондирующего луча; T — перигей радиолуча; h = TE — высота перигея луча; ξ( p ) — угол рефракции радиолуча; p и p s=OD — прицельные параметры для лучевой траектории GTL и линии визирования GDL соответственно; d 1, d 2 и R 0— расстояния GD, DL и GL соответственно; R 1 и R 2 — расстояния OG и OL соответственно; h ʹ=TʹEʹ — фактическая высота слоя; δ — угол наклона слоя к локальному горизонту

Связь между ускорением эйконала a и рефракционным ослаблением X p( t ) радиозатменного сигнала имеет вид [Pavelyev et al., 2009, 2012, 2015]

1 - X p ( t ) = ma , a = d 2 ф ( t )/ dt\ m = d 1 d 2/( R^dpJdt)\ d 1 = R 0 — d 2 ,

где d 1 , d 2 и R 0 — длины прямолинейных отрезков GD, DL и GDL соответственно, а p и p s — прицельные параметры для лучевой траектории GTL и линии визирования GDL. Величина m определяется из баллистических данных спутников. Так как угол рефракции ξ( p ) (рис. 1) мал, то расстояние d 2 примерно равно длине луча TL.

Сформулируем условия, при выполнении которых тангенциальная точка совпадает с перигеем луча: 1) глобальная сферическая симметрия атмосферы и ионосферы, 2) отсутствие случайных неоднородностей и многолучевого распространения радиоволн. Тогда уравнение (1) справедливо, что приводит к тождеству рефракционных ослаблений X a и X p, определяемых из амплитудных и фазовых измерений радиозатменного сигнала:

X p ( t ) ≡ X a ( t ), X a ( t ) = I / I 0 , (2)

где I 0 и I — интенсивности радиоволн, зарегистрированные до и после входа луча в ионосферу. При выполнении соотношения (2) тангенциальная точка ионосферного слоя совпадает с перигеем луча Т. Удобно представить рефракционные ослабления X p ( t ) и X a ( t ), определяемые из измерений эйконала и амплитуды радиозатменного сигнала, в виде аналитических функций с амплитудами A p ( t ) и A a ( t ) и фазами χ p ( t ) и χ a ( t ):

1- X p ( t ) = ma = A p ( t )Re exp[ jχ p ( t )],

1- X a ( t ) = ma = A a ( t )Re exp[ jχ a ( t )]. (3)

Амплитуды A p ( t ), A a ( t ) и фазы χ p ( t ), χ a ( t ) могут быть найдены на основе известных временных зависимостей 1- X p ( t ) и 1- X a ( t ), например, с помощью численного преобразования Гильберта или других методов обработки экспериментальных данных. В случае синхронных вариаций 1- X p( t ) и 1- X a ( t ) из уравнения (1) можно получить

A p ( t )= A a ( t ), χ p ( t )= χ a ( t ). (4)

При выполнении условия глобальной сферической симметрии уравнение (4) представляет собой упомянутое выше условие, записанное в другой форме. Отклонения от него могут быть связаны с многолучевым распространением, дифракцией и рассеянием радиоволн, а также с влиянием турбулентности и других неоднородностей в атмосфере и ионосфере. В некоторых случаях эти отклонения обусловлены влиянием горизонтальных градиентов и появлением других тангенциальных точек в ионосферных участках радиолуча, например тангенциальной точки Tʹ, что приводит к смещению центра сферической симметрии из точки O в точку Oʹ (рис. 1).

Соотношение для смещения d тангенциальной точки Tʹ относительно перигея луча T имеет следующий вид [Pavelyev et al., 2012, 2015; Gubenko et al., 2018] :

A - A ,------- d = d2----", d2 = RR2 -P2 (5)

p

Из уравнения (5) следует, что смещение тангенциальной (поворотной) точки траектории луча определяется амплитудами A a и A p , которые могут быть получены на основе анализа вариаций интенсивности и эйконала радиозатменного сигнала. В зависимости от знака разности ( A a -A p) смещение d является положительным или отрицательным, а тангенциальная точка Tʹ будет соответственно расположена на отрезке TG или TL лучевой траектории. В этом случае фазы χ p ( t ) и χ a ( t ) должны быть одинаковыми в пределах точности, определяемой погрешностями измерений. Уравнение (5) справедливо, если один из спутников расположен на гораздо большем расстоянии от точки перигея T, чем другой спутник. Данное условие выполняется в радиоза-тменных экспериментах, где используются линии связи космический корабль — Земля, или когда используются низкоорбитальные спутники, работающие с радиосигналами космических навигационных систем. Если смещение d известно, то можно найти поправку Δ h для вычисления фактической высоты слоя ( h ʹ) и определить угол наклона слоя δ к локальному горизонту [Gubenko et al., 2018] :

δ= d/r e , Δ h = h ʹ -h =d δ / 2= d 2 / (2 r e ), (6)

где h — высота перигея луча (рис. 1).

АНАЛИЗ

РАДИОЗАТМЕННЫХ ДАННЫХ СПУТНИКА CHAMP

В ВЫСОКОШИРОТНОЙ ИОНОСФЕРЕ ЗЕМЛИ

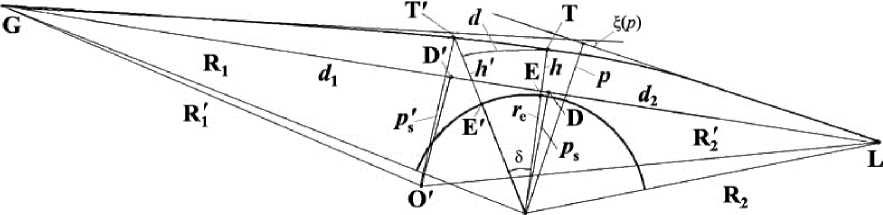

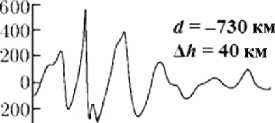

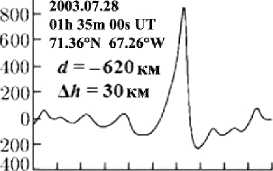

Радиозатменные измерения спутника CHAMP были использованы нами для исследования E s -слоев в ионосфере Земли. На рис. 2 представлены результаты определения положения и наклона ионосферных слоев по данным обработки радиосигналов на GPS-частоте f 1 =1575.42 МГц (28.07.2003, 01:35 UT; координаты перигея луча 71.4° N, 67.3° W) в сеансе измерений № 13. Параметры ионосферных структур определялись на основе анализа высотных вариаций фазового пути и интенсивности радиозатменного сигнала. Это позволило оценить пространственное смещение плазменных структур по отношению к перигею радиолуча, определить углы наклона слоев к локальному горизонту, а также найти высоты истинного расположения слоев.

Временное разрешение измерений фазы и интенсивности принимаемого на спутнике CHAMP радиосигнала составляет 0.02 с, что соответствует частоте дискретизации 50 Гц. Анализируемые данные показали наличие значительных квазире-гулярных вариаций интенсивности и фазы радиоволн. Рефракционные ослабления X a и X p радиоза-тменного сигнала, полученные в результате обработки вариаций интенсивности и эйконала, представлены на рис. 2, а (кривые 1 и 2) как функции высоты перигея h лучевой траектории GTL. Рефракционное ослабление X p находилось из уравнения (1) путем использования значений параметра a , определяемых из экспериментальных данных. Величина m вычислялась с помощью спутниковых баллистических данных. Рефракционное ослабление X a находилось нами из измерений интенсивности радиозатменного сигнала, принимаемого на борту спутника CHAMP.

Вариации рефракционных ослаблений X a и X p являются когерентными, что указывает на равенство фаз χ a и χ p . Очевидно, что указанные вариации обусловлены влиянием ионосферных слоев в трех интервалах высоты перигея лучевой траектории GTL ( a , b и c на рис. 2, а ). Интервалы a , b и c соответствуют диапазонам высоты перигея луча 50–72, 72– 92 и 92–116 км. Видно, что функции ( X a – 1) и ( X p – 1) когерентны в указанных интервалах. Однако амплитуды A a и A p аналитических функций ( X a – 1) и ( X p – 1) различны. A a (кривая 1, рис. 2, б ) и A p (кривая 2, рис. 2, б ) определялись с помощью численного преобразования Гильберта. Максимальные значения A a меньше соответствующих значений A p в интервалах a и b (рис. 2, б ). Противоположная картина наблюдается в интервале с (рис. 2, а , б ). Для слоев, находящихся в интервалах a и b , значения смещения d отрицательны. Эти два слоя расположены на траектории луча GTL между точками T и L. Верхний слой из интервала c смещен от перигея луча T в сторону навигационного спутника G (рис. 1). Для случая ненулевого смещения слоя значения фактической высоты слоя h ʹ и высоты перигея луча h не равны

Modulation of sporadic E layers… друг другу и будут различаться на величину Δ h , определяемую из уравнения (6). Важно отметить, что положение слоя по вертикали не определяется однозначно высотой перигея луча h . Например, в соответствии с уравнением (6), два слоя с одинаковой высотой перигея луча h , но разными смещениями d будут иметь неодинаковые фактические высоты h ʹ. Поэтому фактическая высота слоя является более подходящим параметром для описания высотного положения слоя, чем высота перигея луча.

В радиозатменных исследованиях ионосферы Земли наблюдались не только дискретные (отдельные) E s -слои, но и более сложные структуры, такие как двойные Es-пики и даже прямоугольные спорадические слои [Yue et al., 2015] . Комплексные E s -слои могут быть вызваны неустойчивыми ветровыми сдвигами. В работе [Bernhardt, 2002] показано, что драйверы, обусловливающие неустойчивость плазмы (например, неустойчивость Кельвина — Гельмгольца), деформируют дискретный Es-слой и превращают его в сложную структуру. Эти драйверы могут поднять часть E s -слоя до перекрытия с исходным слоем [Yue et al., 2015] . Как можно видеть на рис. 2, а , слой в интервале a имеет сложную (двойную) квазипериодическую структуру. Возможно, наблюдаемые по вертикали осцилляции сигнала являются признаком распространения через слой внутренней гравитационной волны. Нижняя часть этого слоя, отнесенная к высоте перигея луча 55 км, имеет вертикальный размер 3.0 км, а вертикальный размер верхней его части, отнесенной к высоте перигея 59 км, составляет 4.4 км. Отдельный спорадический слой b , отнесенный к высоте перигея луча 85 км, имеет вертикальный размер 4.4 км и типичную U-образную структуру, о которой сообщалось в работе [Zeng, Sokolovskiy, 2010] , с осцилляциями выше и ниже области дефокусировки, обусловленными интерференцией прямого и преломленного радиолучей. Слой из интервала c , отнесенный к высоте перигея луча 103 км, имеет вертикальный размер 3.0 км. На рис. 2, а видно, что этот слой выражен менее ярко, чем слои, расположенные в интервалах a и b .

Поскольку вариации рефракционных ослаблений X a и X p являются когерентными, можно определить положения ионосферного слоя на лучевой траектории GTL. Результаты определения смещения d слоев в интервалах a и b показаны на рис. 2, в , г . Кривые 1, 2 и 3 представляют зависимости амплитуд A a , A p и смещения d от высоты перигея луча. Кривые 4 указывают углы наклона δ слоев в градусах (вертикальные шкалы справа). Кривые 5 представляют поправки Δ h [км] к фактической высоте h ʹ слоя a (рис. 2, в ) и слоя b (рис. 2, г ). Для слоев в интервалах a и b значения смещения d сосредоточены в диапазонах от -630 до -800 км и от -600 до -750 км соответственно (интервал c не показан). В соответствии с уравнением (5) статистическая погрешность оценки отношения ( A a - A p)/ A p будет минимальной при максимальном значении A p . Если относительная погрешность измерения A p ~ 5 %, то точность оценки d составляет примерно ±100 км. В среднем d = - 730 км для слоя a и d =- 620 км для слоя b . Для слоя c сред-

Рис. 2. Сравнение рефракционных ослаблений X a и X p, полученных из вариаций интенсивности и эйконала радиоза-тменного сигнала CHAMP на GPS-частоте f 1 = 1575.42 МГц (кривые 1 и 2 на панели а ) в сеансе измерений № 13. Амплитуды A a и A p (кривые 1 и 2 на панели б ) аналитических сигналов, связанные с вариациями рефракционных ослаблений X a и X p. Определение положения и наклона для слоев а (панель в ) и b (панель г ) с использованием амплитуд A a и A p аналитических сигналов: кривые 1, 2, 3 — зависимости амплитуд A a, A p и смещения d от высоты перигея луча; кривая 4 — углы наклона δ слоя; кривая 5 — поправка к фактической высоте h ʹ слоя

нее смещение положительно: d = 620 км. Из уравнения (6) можно найти углы наклона δ плазменных слоев a , b и c к локальному горизонту: -7.3°±0.9°, -6.4°± 0.9° и 6.4°± 0.9° соответственно. Нами были также определены поправки Δ h к фактическим высотам h ʹ слоев a (Δ h = 40 км), b (Δ h = 30 км) и c (Δ h =30 км).

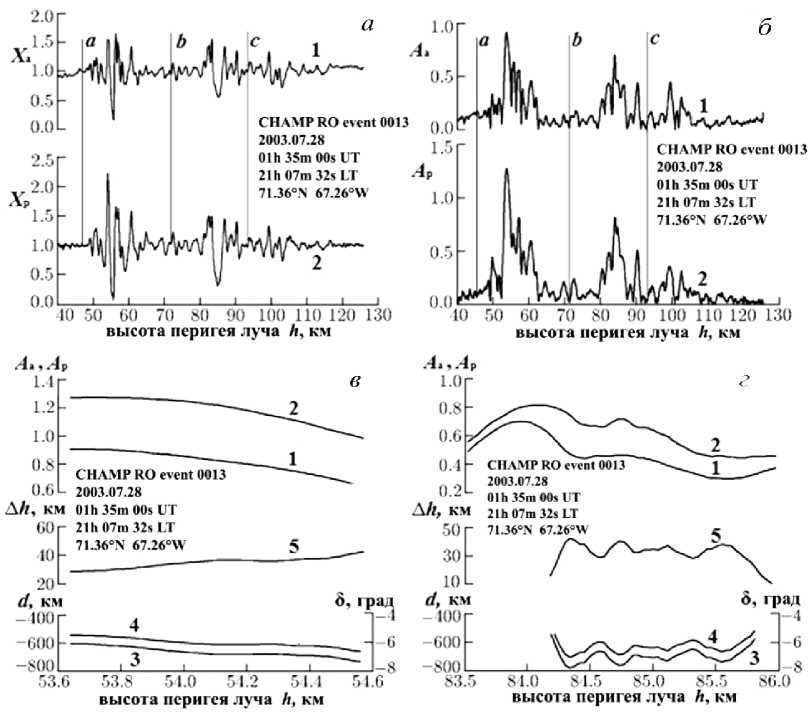

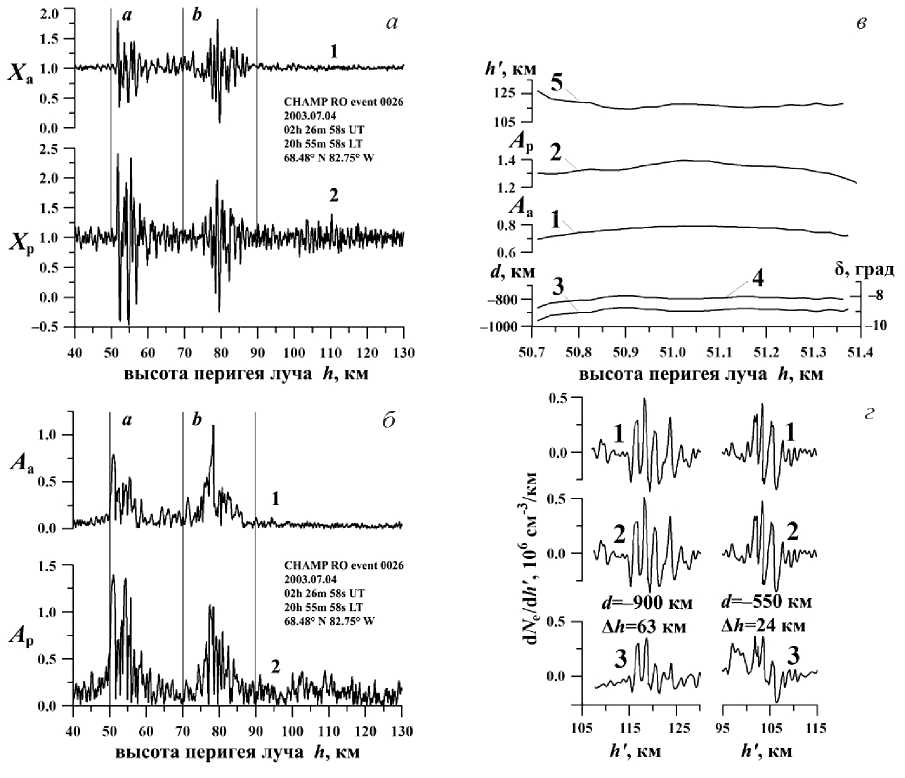

Локальная сферическая симметрия позволяет применить преобразование Абеля для решения обратной задачи и найти распределения электронной плотности и ее вертикального градиента в слое. Полученные зависимости электронной плотности Ne(hʹ) и ее градиента dNe/dhʹ показаны на рис. 3 и 4. Высотные профили электронной плотности и ее вертикального градиента для слоев a, b и c были восстановлены нами из радиозатменных данных об эйконале. Значения фактической высоты слоя hʹ и высоты перигея луча h показаны соответственно на верхней и нижней горизонтальной оси рис. 3 и 4. Высоты максимумов электронной плотности для слоев обозначены стрелками (рис. 3). Из сравнения рис. 2, а и 3 можно увидеть, что высотное расположение максимумов электронной плотности совпадает с расположением минимумов рефракционного ослабления для слоев a, b и c. Это полностью соответствует ре- зультатам моделирования [Zeng, Sokolovskiy, 2010]. Когда вектор распространения радиоволн параллелен плоскости ионизации Es-слоя, прохождение радиолучами центральной части слоя (пик электронной плотности) приводит к дефокусировке, а его краев — к фокусировке лучей [Zeng, Sokolovskiy, 2010]. Слои a и b расположены на отрезке луча TL (на расстоянии 730 и 620 км от точки T соответственно), при этом максимумы градиента электронной плотности наблюдаются на высотах 95.0 и 114.5 км (рис. 4, а, б). Слой c расположен на расстоянии 620 км от точки T на части луча TG, а максимум вертикального градиента плотности — на высоте 130 км. Согласно рис. 4, значения вертикального градиента электронной плотности для слоев a, b и c заключены в следующих интервалах:

-3.0·105 см-3/км < dN e ( h ʹ)/ dh ʹ < 5.6·105 см-3/км, -2.4·105 см-3/км < dN e ( h ʹ)/ dh ʹ<8.5·105 см-3/км, -1.7·105 см-3/км< dN e ( h ʹ)/ dh ʹ<2.8·105 см-3/км.

Эти значения типичны для интенсивных E s -слоев в ионосфере Земли, наблюдаемых с помощью наземных средств дистанционного зондирования, методов in situ и спутниковых датчиков [Mathews, 1998; Whitehead, 1989; Kelley, 2009] . Высотный интер-

1200г

а

), 10:*см ’3

-4 = 620км СНАМре ДА - 30 КМ 20fl3.07.28

90 94

фактическая высота слоя А', км

98 102 ‘ 106 * По‘11‘1

121 128 132 136 110 114 148 фактическая высота слоя А', км

102 106 НО 114 118 122

фактическая высота слоя IV, км

d = -730 км

ДА = 40 км

son- “°™

ДА = 30 км

< । । । 1 1 । । । । । । ।

50 51 58 62 66 70 74 высота перигея луча А, км

।____________।___________।____________।___________:___________।____________1____________।____________।___________।।

72 76 80 84 8892

высота перигея луча А, км

।__________।__________।__________।__________i________j__________1__________।__________।__________।__________।__________i।

91 98 102 106 110 111 118

высота перигея луча А, км

Рис. 3. Профили электронной плотности для трех ионосферных слоев. Смещение, высотная поправка и угол наклона слоя равны соответственно: d = – 730 км, Δ h = 40 км и δ = – 7.3° (слой a , панель а ); d =– 620 км, Δ h = 30 км и δ = – 6.4° (слой b , панель б ); d = 620 км, Δ h = 30 км и δ=6.4° (слой c , панель в ). Высоты максимумов электронной плотности для слоев a , b и c отмечены стрелками

а

&NJ&h\ Ю^м^/км

1( Ю*—।—।— j —।—।—।—।—1—।—।—।—।

90 94 98 102 106 110 111

фактическая высота слоя А', км d.Ve/dA.', 103см 3/км б

ЮООГ CHAMPROevent 0013

102 106 ПО ill 118 122 фактическая высота слоя А', км

cLVe/dA', 1О:,см ‘/км

121 128 132 136 140 144 I 18 фактическая высота слоя А', км

i । । 1 ।___।___।___i___।iiii

50 5-1 58 62 66 70 74 высота перигея луча А, км

। । । । । । । । । j ।

72 76 80 8488 92

высота перигея луча А, км

i_________।_________।__________।_________।_________।_________1__________।__________________।_________।।

91 98 102 106 110 111 118

высота перигея луча А, км

Рис. 4. Профили вертикального градиента электронной плотности для ионосферных слоев a (панель а ), b (панель б ), c (панель в )

вал вариаций амплитуды радиозатменного сигнала примерно соответствует интервалу изменений электронной плотности и ее вертикального градиента.

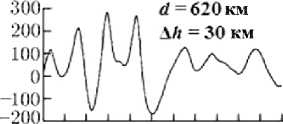

На рис. 5 представлен еще один пример исследования E s -слоев в высокоширотной ионосфере Земли по данным обработки радиосигналов спутника CHAMP на GPS-частоте f 1 =1575.42 МГц (04.07.2003, 02:27 UT; координаты перигея луча 68.5° N, 82.8° W) в сеансе измерений № 26. Рефракционные ослабления радиозатменных сигналов X a ( h ) и X p ( h ), полученные на основе вариаций интенсивности и эйконала, представлены на рис. 5, а как функции высоты перигея h луча. В высотных интервалах 50–60 км и 75–85 км вариации X a( h ) и X p( h ) сильно коррелиро-ваны между собой и могут рассматриваться как когерентные осцилляции, обусловленные влиянием спорадических слоев (рис. 5, а , кривые 1 и 2). Амплитуды А a (рис. 5, б , в , кривая 1) и А p (рис. 5, б , в , кривая 2) аналитических сигналов, связанные с ослаблениями X a ( h ) и X p ( h ), вычислялись с помощью численного преобразования Гильберта. В высотном интервале 50–60 км А a примерно в 1.7 раза меньше А p. Согласно уравнению (5), здесь значение d отрицательно и плазменный слой смещен от перигея луча T в сторону спутника L (см. рис. 1). Смещение d для E s -слоя, отнесенного к высоте перигея луча 51 км, показано на рис. 5, в (кривая 3).

Кривая 3 демонстрирует смещение d , вычисленное с помощью уравнения (5) и амплитудных зависимостей А a и А p в интервале высот 50.7–51.4 км. Значения d сосредоточены в диапазоне от –900 до –950 км, в то время как функции А a и А p изменяются в пределах 0.7≤ А a ≤ 0.75 и 1.29 ≤ А p ≤ 1.36. Если относительная погрешность измерений А p ~ 5 % (см. рис. 5, в ), то точность оценки d составляет примерно ±120 км. Угол наклона (δ=– 8.2°±1.2°) этого плазменного слоя к локальной горизонтали вычислялся с помощью соотношения (6). Для другого слоя δ=– 5.0°±0.8°. Вертикальный градиент электронной плотности для двух ионосферных слоев показан на рис. 5, г. Кривые 1 и 2 соответствуют вертикальному градиенту, восстановленному с помощью уравнений (12) и (16) из работы [Pavelyev et al., 2015] . Кривая 3 получена с использованием формулы (15) из работы [Pavelyev et al., 2015] и рефракционного ослабления X a ( h ). Фактическая высота ионосферных слоев представлена на горизонтальной оси на рис. 5, г , а их смещения d и высотные поправки Δ h указаны в легенде. Первый слой расположен на линии TL (интервал высот 110– 120 км) на расстоянии ~900 км от точки Т (рис. 5, г , слева). Второй слой (интервал высот 95–105 км) находится на ~550 км правее перигея луча (рис. 5, г , справа). Сравнение вариаций X a ( h ) и X p ( h ) (рис. 5, а , кривые 1 и 2) и вертикальных градиентов электронной плотности (рис. 5, г ) показывает, что ширина

Рис. 5. Рефракционные ослабления X a и X p, полученные из вариаций интенсивности и эйконала радиозатменного сигнала CHAMP на GPS-частоте f 1 = 1575.42 МГц (кривые 1 и 2 на панели а соответственно) в сеансе № 26 измерений. Амплитуды A a и A p аналитических сигналов, связанные с вариациями рефракционных ослаблений X a и X p (кривые 1 и 2 на панели б ). Определение положения, фактической высоты и угла наклона слоя а (панель в ) путем использования амплитуд A a и A p аналитических сигналов (обозначения те же, что и рис. 2, в ). Высотные профили вертикального градиента электронной плотности для двух слоев (панель г ), полученные с помощью уравнений (12) и (16) из работы [Pavelyev et al., 2015] (кривые 1 и 2 соответственно) и формулы (15) из той же работы и рефракционного ослабления X a( h ) (кривая 3)

Es-слоев примерно соответствует высотному интервалу вариаций интенсивности радиозатменных сигналов.

МОДУЛЯЦИЯ СТРУКТУРЫ E S - СЛОЕВ

ВНУТРЕННИМИ

АТМОСФЕРНЫМИ ВОЛНАМИ

Распространение внутренних гравитационных волн на ионосферных высотах приводит к формированию неоднородностей ионизации [Hines, 1960]. В настоящее время известно, что внутренними атмосферными волнами генерируются перемещающиеся ионосферные возмущения (ПИВ) и некоторые типы спорадических E-неоднородностей. Установлено, что ПИВ характеризуются выраженным наклоном поверхностей одинаковой фазы, в то время как в Es-слоях наблюдаются почти горизонтальные фазовые поверхности. Это связано с тем, что Es-слои формируются атмосферными приливами и волнами плавучести с большим периодом, которые разру- шаются в F-области ионосферы из-за диссипативных эффектов [Gossard, Hooke, 1975]. Согласно результатам работы [Hines, 1960], наклонные фронты ПИВ должны представлять фазовые фронты связанных с ними волн плавучести, а распространение волновой фазы вниз указывает на распространение энергии ВГВ вверх. Заметим, что в более поздней работе [Otsuka et al., 2009] было показано, что причиной появления среднемасштабных ПИВ могут быть поляризационные электрические поля. Большинство ночных ПИВ распространяются в юго-западном направлении, и это преимущественное направление распространения не может быть объяснено классической теорией внутренних гравитационных волн. Ионосферная неустойчивость воздействует посредством процессов, включающих поляризационные электрические поля, поэтому она также могла бы приводить к возникновению среднемасштабных ПИВ [Otsuka et al., 2009]. В работе [Tsunoda, Cosgrove, 2001] была исследована связь Es-слоев с другими ионосферными явлениями.

Внутренняя атмосферная волна, распространяющаяся через ионосферу, собирает ионизацию в волновой узел вследствие столкновений между заряженными и нейтральными частицами. В работе [Kato et al., 1970] было показано, что волна, распространяющаяся через E-область, генерирует волнообразные вариации электронной плотности, которые имеют такую же частоту и те же волновые числа, что и исходная ВГВ при условии отсутствия границ или неоднородностей в окружающей плазме. Chimonas и Axford [1968] обнаружили, что ветровой сдвиг стремится собрать ионизацию в волновой узел, который смещается вниз. Этот сдвиг ионизации с высоких уровней на более низкие известен под названием эффекта штопора. Роль мелкомасштабных внутренних волн, модулирующих сформированный приливной системой плазменный слой, рассмотрена в работе [Chimonas, 1971] . Автор данной работы указал, что если вертикальная фазовая скорость ВГВ несколько больше скорости дрейфа плазменного слоя и направлена вниз, то ионы слоя «видят» ветровую структуру практически стационарной волны, которая «выметает» ионы через горизонтальные зоны конвергенции/дивергенции, создавая характерную «пятнистость» E s -слоя. Вынужденный пространственный резонанс возникает в случае, когда неоднородность ионизации, сформированная некоторым иным способом (например, атмосферным приливом или внутренней гравитационной волной с большим периодом), имеет дрейфовую скорость, равную фазовой скорости ВГВ. Исходная неоднородность при этом должна располагаться таким образом, чтобы она совпадала с одним из ионизационных пиков, создаваемых атмосферной волной [Whitehead, 1971] .

Распространение внутренней атмосферной волны модулирует структуру изначально горизонтального Es-слоя, что приводит к наклону этого слоя относительно плоскости локального горизонта. Мы разработали новый метод определения характеристик внутренних атмосферных волн, связанных с наклонными спорадическими структурами в ионосфере Земли. При восстановлении параметров ВГВ использовались базовые выражения (дисперсионное уравнение, поляризационные соотношения, определения волновых характеристик) для внутренних гравитационных волн [Gubenko et al., 2008, 2011; Губенко, Кириллович, 2018; Губенко и др., 2012, 2015, 2016a, б] . Этот метод позволяет исследовать взаимосвязи между мелкомасштабными внутренними волнами и Es-слоями в ионосфере Земли и существенно расширяет возможности традиционного ра-диозатменного мониторинга атмосферы [Gubenko et al., 2018] .

Идея экспериментального определения характеристик внутренней атмосферной волны, связанной с наклонными плазменными структурами, заключается в следующем. Распространяющаяся через E-область мелкомасштабная внутренняя волна обусловливает наклон Es-слоя, разворачивая его плоскость параллельно фазовому фронту внутренней волны. В этом случае угол δ между вектором распространения волны и локальной вертикалью будет совпадать с углом наклона исследуемого плазменного Es-слоя. Для вычисления характеристик ВГВ, обусловливающих наклоны слоев, необходимо иметь оценки невозмущенной частоты Брента — Вяйсяля (Nb) на фактических высотах (hʹ), где расположены Es-слои a, b и c (см. рис. 2–4, сеанс измерений № 13). Поскольку данные о величине Nb на высотах Es-слоев довольно консервативны, то нами были использованы результаты, полученные для эталонной атмосферы: Nb ( hʹ = 95 км) ≈ 2.3·10–2 рад/с; Nb(hʹ=99 км) ≈ 2.2·10–2 рад/с; Nb(hʹ=115 км)≈ 2.1·10–2 рад/с [Gossard, Hooke, 1975]. Эти значения частоты плавучести Nb соответствуют значениям периода τb (τb=2π/Nb) от 4.6 до 5.0 мин, что согласуется с вертикальным профилем периода τb, рассчитанным для стандартной атмосферы, который показан в работе [Kelley, 2009] на рис. 6.5. Из рис. 6.5 работы [Kelley, 2009] было также определено, что Nb ( hʹ=133 км) ≈ 2.3·10–2 рад/с. Используя эти оценки и полученные экспериментальные данные, мы установили, что 1>>tan2 δ и ω2>> f 2. С учетом этих неравенств дисперсионное уравнение и выражения для волновых характеристик приобретают очень простой вид [Gubenko et al., 2018]:

ω/ N b = λ z /λ h = tanδ , τi = 2π/ω, c pin h = ω / k h = N b / m , (7)

cpinz = ω /m= Nbtanδ / m , где ω — собственная частота ВГВ; τi — собственный период ВГВ; kh = 2π/λh и m = 2π/λz — горизонтальное и вертикальное волновые числа; λh и λz — горизонтальная и вертикальная длины волн; cpinh и cpinz — собственная горизонтальная и вертикальная фазовые скорости. На основе соотношений (7) можно вычислить характеристики мелкомасштабных внутренних волн, которые обусловливают наклоны изначально горизонтальных Es-слоев в ионосфере Земли (сеанс радиозатменных измерений CHAMP № 13):

Слой a (нижний) ( h ʹ = 95 км, Δ h= 40 км): λ z =3.0 км; δ= - 7.3°; |tan δ |=0.13; λ h =23.1 км; c pin h = 11.0 м/с; c p z = 1.4 м/с; N b = 2.3·10–2 рад/с; ω = 3.0·10–3 рад/с; τ i = 34.9 мин.

Слой a (верхний) ( h ʹ= 99 км, Δ h= 40 км): λ z =4.4 км; δ = -7.3°; |tan δ| = 0.13; λ h =33.8 км; c pin h = 15.4 м/с; c p z = 2.0 м/с; N b=2.2·10–2 рад/с; ω = 2.9·10–3 рад/с; τ i = 36.1 мин.

Слой b ( h ʹ = 115 км, Δ h = 30 км): λ z = 4.4 км; δ = -6.4°; |tan δ| = 0.11; λ h = 40.0 км; c pin h = 14.7 м/с; c p z = 1.6 м/с; N b = 2.1·10–2 рад/с; ω = 2.3·10–3 рад/с; τi = 45.5 мин.

Слой c ( h ʹ=133 км, Δ h= 30 км): λ z =3.0 км; δ=6.4°; |tanδ|=0.11; λ h =27.3 км; c pin h = 11.0 м/с; c p z = 1.2 м/с ; N b =2.3·10–2 рад/с; ω=2.5·10–3 рад/с; τ i =41.9 мин.

Приведем также характеристики внутренних атмосферных волн, модулирующих Es-слои в ионосфере планеты, которые зарегистрированы нами в сеансе измерений № 26:

Слой a ( h ʹ=114 км, Δ h= 63 км): λ z =2.5 км; δ= –8.2°; |tan δ| = 0.14; λ h = 17.9 км; c pin h = 8.2 м/с; c p z = 1.2 м/с; N b = 2.1·10–2 рад/с; ω = 2.9·10–3 рад/с; τi = 36.1 мин.

Слой b ( h ʹ = 99 км, Δ h = 24 км): λ z = 2.0 км; δ = -5.0°; |tan δ| = 0.09; λ h = 23.0 км; c pin h = 7.4 м/с; c p z = 0.6 м/с; N b = 2.2·10–2 рад/с; ω = 2.0·10–3 рад/с; τi = 52.3 мин.

Важно, что величину собственной частоты и периода ВГВ можно определить, зная только частоту Брента—Вяйсяля ( N b) и угол (δ) между вектором распространения волны и локальной вертикалью. Собственный период исследуемых внутренних волн составляет от 35 до 46 мин, а значения собственной вертикальной фазовой скорости ВГВ находятся в пределах от 1.2 до 2.0 м/с (сеанс измерений № 13). Полученные оценки хорошо согласуются со значениями периода ~30 мин и вертикальной скорости ветра <2.0 м/с на высоте ~100 км (в системе отсчета земного наблюдателя), вычисленными для модели Es-слоя в полярной шапке [MacDougall et al., 2000а, b] . Следует отметить, что узлы вертикального ветрового сдвига, в которых скорость ветра равна нулю, совпадают с расположением E s -слоев, поэтому собственный период ВГВ должен совпадать с волновым периодом, измеренным в системе земного наблюдателя [Губенко, Кириллович, 2018] . Таким образом, восстановленные нами характеристики внутренних атмосферных волн полностью соответствуют результатам независимых исследований и данным моделирования высокоширотной ионосферы Земли [Kirkwood, Collis, 1989; Turunen et al., 1993; Heinselman et al., 1998; MacDougall et al., 2000a, b] .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработан метод определения характеристик внутренних атмосферных волн, базирующийся на использовании наклонных спорадических Е-слоев ионосферы в качестве детектора. Метод основан на том, что внутренняя волна, распространяющаяся через изначально горизонтальный Es-слой, приводит к вращению градиента плотности плазмы в направлении волнового вектора и к повороту плоскости ионизации слоя параллельно фазовому фронту волны. Данный метод позволяет исследовать взаимосвязи между мелкомасштабными внутренними волнами и Es-слоями в ионосфере Земли и существенно расширяет возможности традиционного радиозатменного мониторинга атмосферы. Полученные периоды (от 35 до 46 мин) и вертикальные фазовые скорости (от 1.2 до 2.0 м/с) внутренних атмосферных волн хорошо согласуются с результатами независимых экспериментов и данными моделирования спорадических Е-структур на высоте ~100 км в полярной шапке Земли.

Работа выполнена в рамках государственного задания и частично поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (проект РФФИ № 19-02-00083 А ) и программой № 12 Президиума РАН.

Список литературы Модуляция спорадических Е-слоев мелкомасштабными атмосферными волнами в высокоширотной ионосфере Земли

- Губенко В.Н., Кириллович И.А. Диагностика насыщения внутренних атмосферных волн и определение их характеристик в стратосфере Земли с помощью радиозондовых измерений // Солнечно-земная физика. 2018. Т. 4, № 2. C. 76-85. DOI: 10.12737/szf-42201807

- Губенко В.Н., Павельев А.Г., Салимзянов Р.Р., Андреев В.Е. Методика определения параметров внутренней гравитационной волны по измерению вертикального профиля температуры или плотности в атмосфере Земли // Космические исследования. 2012. Т. 50, № 1. С. 23-34.

- Губенко В.Н., Кириллович И.А., Павельев А.Г. Характеристики внутренних волн в атмосфере Марса, полученные на основе анализа вертикальных профилей температуры миссии Mars Global Surveyor // Космические исследования. 2015. Т. 53, № 2. C. 141-151. 10.7868/ S0023420615020028. DOI: 10.7868/S0023420615020028

- Губенко В.Н., Кириллович И.А., Павельев А.Г., Андреев В.Е. Обнаружение насыщенных внутренних гравитационных волн и реконструкция их характеристик в атмосфере Марса // Известия вузов. Физика. 2016a. Т. 59, № 12-2. C. 46-49.

- Губенко В.Н., Кириллович И.А., Лиу Й.-А., Павельев А.Г. Мониторинг активности внутренних гравитационных волн в атмосфере Арктики и Антарктики // Известия вузов. Физика. 2016б. Т. 59, № 12-3. C. 80-85.

- Arras C., Wickert J., Beyerle G., et al. A global climatology of ionospheric irregularities derived from GPS radio occultation // Geophys. Res. Lett. 2008. V. 35, L14809. 10.1029/ 2008GL03415.

- DOI: 10.1029/2008GL03415

- Bernhardt P.A. The modulation of sporadic-E layers by Kelvin-Helmholtz billows in the neutral atmosphere // J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 2002. V. 64. P. 1487-1504.

- Bernhardt P.A., Selcher C.A., Siefring C., et al. Radio tomographic imaging of sporadic-E layers during SEEK-2 // Ann. Geophys. 2005. V. 23. P. 2357-2368. 10.5194/ angeo-23-2357-2005.

- DOI: 10.5194/angeo-23-2357-2005

- Bristow W.A., Watkins B.J. Numerical simulation of the formation of thin ionization layers at high latitudes // Geophys. Res. Lett. 1991. V. 18. P. 404-407.

- Bristow W.A., Watkins B.J. Incoherent scatter observations of thin ionization layers at Sondrestrom // J. Atmos. Terr. Phys. 1993. V. 55. P. 873-894.

- Chimonas G. Enhancement of sporadic E by horizontal transport within the layer // J. Geophys. Res. 1971. V. 76. P. 4578-4586.

- Chimonas G., Axford W.I. Vertical movement of temperate-zone sporadic E layers // J. Geophys. Res. 1968. V. 73. P. 111-117.

- Chu Y.-H., Brahmanandam P.S., Wang C.-Y., et al. Coordinated sporadic E layer observations made with Chung-Li 30 MHz radar, ionosonde and FORMOSAT-3/COSMIC satellites // J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 2011. V. 73. P. 883-894. 10.1016/ j.jastp.2010.10.004.

- DOI: 10.1016/j.jastp.2010.10.004

- Cosgrove R.B., Tsunoda R.T. A direction-dependent instability of sporadic-E layers in the nighttime midlatitude ionosphere // Geophys. Res. Lett. 2002. V. 29, N 18, 1864.

- DOI: 10.1029/2002GL014669

- Cosgrove R.B., Tsunoda R.T. Instability of the E-F coupled nighttime midlatitude ionosphere // J. Geophys. Res. 2004. V. 10, A04305.

- DOI: 10.1029/2003JA010243

- Cox R.M., Plane J.M.C. An ion-molecule mechanism for the formation of neutral sporadic Na layers // J. Geophys. Res. 1998. V. 103, D6. P. 6349-6359.

- DOI: 10.1029/97JD03376

- Didebulidze G.G., Lomidze L.N. Double atmospheric gravity wave frequency oscillations of sporadic E formed in a horizontal shear flow // Phys. Lett. A. 2010. V. 374, N 7. P. 952-969.

- DOI: 10.1016/j.physleta.2009.12.026

- Gossard E.E, Hooke W.H. Waves in the Atmosphere. Amsterdam, Oxford, New York, Elsevier Scientific Publishing Co., 1975. 471 p.

- Gubenko V.N., Pavelyev A.G., Andreev V.E. Determination of the intrinsic frequency and other wave parameters from a single vertical temperature or density profile measurement // J. Geophys. Res. 2008. V. 113, D08109. 10.1029/2007 JD008920.

- DOI: 10.1029/2007JD008920

- Gubenko V.N., Pavelyev A.G., Salimzyanov R.R., Pavelyev A.A. Reconstruction of internal gravity wave parameters from radio occultation retrievals of vertical temperature profiles in the Earth's atmosphere // Atmos. Meas. Tech. 2011. V. 4, N 10. Р. 2153-2162.

- DOI: 10.5194/amt-4-2153-2011

- Gubenko V.N., Pavelyev A.G., Kirillovich I.A., Liou Y.-A. Case study of inclined sporadic E layers in the Earth's ionosphere observed by CHAMP/GPS radio occultations: Coupling between the tilted plasma layers and internal waves // Adv. Space Res. 2018. V. 61, N 7. P. 1702-1716. 10.1016/ j.asr.2017.10.001.

- DOI: 10.1016/j.asr.2017.10.001

- Haldoupis C.A. Tutorial review on sporadic E layers // Aeronomy of the Earth's Atmosphere and Ionosphere. Berlin, Springer, 2011. P. 381-394. (IAGA Special Sopron Book Series 2).

- DOI: 10.1007/978-94-007-0326-1-2

- Haldoupis C. Midlatitude sporadic E layers. A typical paradigm of atmosphere-ionosphere coupling // Space Sci. Rev. 2012. V. 168. P. 441-461.

- DOI: 10.1007/s11214-011-9786-8

- Heinselman C.J., Thayer J.P., Watkins B.J. A high-latitude observation of sporadic sodium and sporadic E-layer formation // Geophys. Res. Lett. 1998. V. 25. P. 3059-3062. 10.1029/ 98GL02215.

- DOI: 10.1029/98GL02215

- Hines C.O. Internal atmospheric gravity waves at ionospheric heights // Can. J. Phys. 1960. V. 38. P. 1441-1481.

- Hunten D.M., Turco R.P., Toon O.B. Smoke and dust particles of meteoric origin in the mesosphere and stratosphere // J. Atmos. Sci. 1980. V. 37. P. 1342-1357.

- Hysell D.L., Yamamoto M., Fukao S. Imaging radar observations and theory of type I and type II quasi-periodic echoes // J. Geophys. Res. 2002. V. 107, N A11, 1360. 10.1029/ 2002JA009292.

- DOI: 10.1029/2002JA009292

- Hysell D.L., Larsen M.F., Zhou Q.H. Common volume coherent and incoherent scatter radar observations of mid-latitude sporadic E-layers and QP echoes // Ann. Geophys. 2004. V. 22. P. 3277-3290.

- DOI: 10.5194/angeo-22-3277-2004

- Hysell D.L., Nossa E., Larsen M.F., et al. Sporadic E layer observations over Arecibo using coherent and incoherent scatter radar: Assessing dynamic stability in the lower thermosphere // J. Geophys. Res. 2009. V. 114, A12303.

- DOI: 10.1029/2009JA014403

- Igarashi K., Pavelyev A.G., Hocke K., et al. Observation of wave structures in the upper atmosphere by means of radio holographic analysis of the radio occultation data // Adv. Space Res. 2001. V. 27. P. 1321-1327. (01)00144-2.

- DOI: 10.1016/s0273-1177

- Kato S., Reddy C.A., Matsushita S. Possible hydromagnetic coupling between the perturbations of the neutral and ionized atmosphere // J. Geophys. Res. 1970. V. 75. P. 2540-2550.

- Kelley M.C. The Earth's Ionosphere: Plasma Physics and Electrodynamics. Second Edition. Academic Press. San Diego. California. 2009. 556 p.

- Kirkwood S., Collis P.N. Gravity wave generation of simultaneous auroral sporadic-E layers and sudden neutral sodium layers // J. Atmos. Terr. Phys. 1989. V. 51, N 4. P. 259-269.

- Kirkwood S., von Zahn U. On the role of auroral electric fields in the formation of low altitude sporadic-E and sudden sodium layers // J. Atmos. Terr. Phys. 1991. V. 53. P. 389-407.

- Kirkwood S., von Zahn U. Formation mechanisms for lowaltitude Es and their relationship with neutral Fe layers: Results from the METAL campaign // J. Geophys. Res. 1993. V. 98. P. 21549-21561.

- Kirkwood S., Nilsson H. High-latitude sporadic-E and other thin layers - the role of magnetospheric electric fields // Space Sci. Rev. 2000. V. 91. P. 579-613. 10.1023/A: 1005241931650.

- DOI: 10.1023/A:1005241931650

- Larsen M.F. A shear instability seeding mechanism for quasiperiodic radar echoes // J. Geophys. Res. 2000. V. 105, A11. P. 24931-24940.

- DOI: 10.1029/1999JA000290

- Larsen M.F., Fukao S., Yamamoto M., et al. The SEEK chemical release experiment: Observed neutral wind profile in a region of sporadic-E // Geophys. Res. Lett. 1998. 25. P. 1789-1792.

- DOI: 10.1029/98GL00986

- Larsen M.F., Yamamoto M., Fukao S., Tsunoda R.T. SEEK 2: Observations of neutral winds, wind shears, and wave structure during a sporadic E/QP event // Ann. Geophys. 2005. V. 23. P. 2369-2375.

- DOI: 10.5194/angeo-23-2369-2005

- Larsen M.F., Hysell D.L., Zhou Q.H., et al. Imaging coherent scatter radar, incoherent scatter radar, and optical observations of quasiperiodic structures associated with sporadic E layers // J. Geophys. Res. 2007. V. 112, A06321.

- DOI: 10.1029/2006JA012051

- Lehmacher G.A., Larsen M.F., Croskey C.L. Observation of electron biteout regions below sporadic E layers at polar latitudes // Ann. Geophys. 2015. V. 33. P. 371-380. 10.5194/angeo- 33-371-2015.

- DOI: 10.5194/angeo-33-371-2015

- MacDougall J.W., Jayachandran P.T., Plane J.M.C. Polar cap sporadic-E: part 1, observations // J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 2000a. V. 62. P. 1155-1167. (00)00093-6.

- DOI: 10.1016/S1364-6826

- MacDougall J.W., Plane J.M.C., Jayachandran P.T. Polar cap sporadic-E: part 2, modeling // J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 2000b. V. 62. P. 1169-1176. (00)00092-4.

- DOI: 10.1016/S1364-6826

- Malhotra A., Mathews J.D., Urbina J. Effect of meteor ionization on sporadic-E observed at Jicamarca // Geophys. Res. Lett. 2008. V. 35, L15106.

- DOI: 10.1029/2008GL034661

- Maruyama T., Fukao S., Yamamoto M. A possible mechanism for echo striation generation of radar backscatter from midlatitude sporadic E // Radio Sci. 2000. V. 35. P. 1155-1164.

- DOI: 10.1029/1999RS002296

- Maruyama T., Kato H., Nakamura M. Ionospheric effects of the Leonid meteor shower in November 2001 as observed by rapid run ionosondes // J. Geophys. Res. 2003. V. 108, N A8, 1324.

- DOI: 10.1029/2003JA009831

- Maruyama T., Kato H., Nakamura M. Meteor-induced transient sporadic E as inferred from rapid-run ionosonde observations at midlatitudes // J. Geophys. Res. 2008. V. 113, A09308.

- DOI: 10.1029/2008JA013362

- Mathews J.D. Sporadic E: Current views and recent progress // J. Atmos. Sol.-Terr. Phys. 1998. V. 60, N 4. P. 413-435. (97)00043-6.

- DOI: 10.1016/S1364-6826

- Nygren T., Jalonen L., Oksman J., Turunen T. The role of electric field and neutral wind direction in the formation of sporadic E-layers // J. Atmos. Terr. Phys. 1984. V. 46. P. 373-381.

- Ogawa T., Takahashi O., Otsuka Y., et al. Simultaneous middle and upper atmosphere radar and ionospheric sounder observations of midlatitude E region irregularities and sporadic E layer // J. Geophys. Res. 2002. V. 107, N A10, 1275.

- DOI: 10.1029/2001JA900176

- Otsuka Y., Shiokawa K., Ogawa T., et al. Spatial relationship of nighttime medium-scale traveling ionospheric disturbances and F region field-aligned irregularities observed with two spaced all-sky airglow imagers and the middle and upper atmosphere radar // J. Geophys. Res. 2009. V. 114, A05302.

- DOI: 10.1029/2008JA013902

- Pavelyev A.G., Liou Y.A., Wickert J., et al. New applications and advances of the GPS Radio Occultation Technology as recovered by analysis of the FORMOSAT-3/COSMIC and CHAMP data-base // New Horizons in Occultation Research: Studies in Atmosphere and Climate. Berlin; Heidelberg: Springer-Verlag, 2009. P. 165-178.

- DOI: 10.1007/978-3-642-00321_9

- Pavelyev A.G., Liou Y.A., Zhang K., et al. Identification and localization of layers in the ionosphere using the eikonal and amplitude of radio occultation signals // Atmos. Meas. Tech. 2012. V. 5, N 1. P. 1-16.

- DOI: 10.5194/amt-5-1-2012

- Pavelyev A.G., Liou Y.A., Matyugov S.S., et al. Application of the locality principle to radio occultation studies of the Earth's atmosphere and ionosphere // Atmos. Meas. Tech. 2015. V. 8, N 7. P. 2885-2899.

- DOI: 10.5194/amt-8-2885-2015

- Roddy P.A. Earle G.D., Swenson C.M., et al. Relative concentrations of molecular and metallic ions in midlatitude intermediate and sporadic-E layers // Geophys. Res. Lett. 2004. V. 31, L19807.

- DOI: 10.1029/2004GL020604

- Saito S., Yamamoto M., Hashiguchi H., Maegawa A. Observation of three-dimensional structures of quasi-periodic echoes associated with midlatitude sporadic-E layers by MU radar ultra-multi-channel system // Geophys. Res. Lett. 2006. V. 33, L14109.

- DOI: 10.1029/2005GL025526

- Tsunoda R.T., Cosgrove R.B. Coupled electrodynamics in the nighttime midlatitude ionosphere // Geophys. Res. Lett. 2001. V. 8. P. 4171-4174.

- DOI: 10.1029/2001GL013245

- Tsunoda R.T., Fukao S. Yamamoto M. On the origin of quasiperiodic radar backscatter from midlatitude sporadic E // Radio Sci. 1994. V. 29. P. 349-366.

- Turunen T., Nygren T., Huuskonen A. Nocturnal high-latitude E-region in winter during extremely quiet conditions // J. Atmos. Terr. Phys. 1993. V. 55. P. 783-795.

- Whitehead J.D. Ionization disturbances caused by gravity waves in the presence of an electrostatic field and background wind // J. Geophys. Res. 1971. V. 76. P. 238-241.

- Whitehead J.D. Recent work on midlatitude and equatorial sporadic E // J. Atmos. Terr. Phys. 1989. V. 51. P. 401-424. (89)90122-0.

- DOI: 10.1016/0021-9169

- Woodman R.F., Yamamoto M., Fukao S. Gravity wave modulation of gradient drift instabilities in mid-latitude sporadic E irregularities // Geophys. Res. Lett. 1991. V. 18. P. 1197-1200.

- DOI: 10.1029/91GL01159

- Wu D.L., Ao C.O., Hajj G.A., et al. Sporadic E morphology from GPS-CHAMP radio occultations // J. Geophys. Res. 2005. V. 110, A01306.

- DOI: 10.1029/2004JA010701

- Yamamoto M., Fukao S., Woodman R.F., et al. Mid-latitude E region field-aligned irregularities observed with the MU radar // J. Geophys. Res.: Space. 1991. V. 96. P. 15943-15949.

- Yamamoto M., Fukao S., Ogawa T., et al. A morphological study of mid-latitude E-region field-aligned irregularities observed with the MU radar // J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 1992. V. 54. P. 769-777.

- Yamamoto M., Fukao S., Tsunoda R.T., et al. SEEK-2 (Sporadic-E Experiment over Kyushu 2) - Project Outline, and Significance // Ann. Geophys. 2005. V. 23. P. 2295-2305.

- DOI: 10.5194/angeo-23-2295-2005

- Yokoyama T., Yamamoto M., Fukao S., Cosgrove R.B. Three-dimensional simulation on generation of polarization electric field in the midlatitude E-region ionosphere // J. Geophys. Res. 2004. V. 109, A01309.

- DOI: 10.1029/2003JA010238

- Yokoyama T., Yamamoto M., Fukao S., et al. Numerical simulation of mid-latitude ionospheric E-region based on SEEK and SEEK-2 observations // Ann. Geophys. 2005. V. 23, N 7. P. 2377-2384.

- DOI: 10.5194/angeo-23-2377-2005

- Yokoyama T., Hysell D.L., Otsuka Y., Yamamoto M. Three-dimensional simulation of the coupled Perkins and Es-layer instabilities in the nighttime midlatitude ionosphere // J. Geophys. Res. 2009. V. 114, A03308. 10.1029/ 2008JA013789.

- DOI: 10.1029/2008JA013789

- Yue X., Schreiner W.S., Zeng Z., et al. Case study on complex sporadic E layers observed by GPS radio occultations // Atmos. Meas. Tech. 2015. V. 8. P. 225-236. 10.5194/ amt-8-225-2015.

- DOI: 10.5194/amt-8-225-2015

- Zeng Z., Sokolovskiy S. Effect of sporadic E cloud on GPS radio occultation signal // Geophys. Res. Lett. 2010. V. 37, L18817.

- DOI: 10.1029/2010GL044561

- Arras C., Wickert J., Beyerle G., Heise S., Schmidt T., Jacobi C. A global climatology of ionospheric irregularities derived from GPS radio occultation. Geophys. Res. Lett. 2008, vol. 35, L14809.

- DOI: 10.1029/2008GL03415

- Bernhardt P.A. The modulation of sporadic-E layers by Kelvin-Helmholtz billows in the neutral atmosphere. J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 2002, vol. 64, pp. 1487-1504.

- Bernhardt P.A., Selcher C.A., Siefring C., Wilkens M., Compton C., Bust G. Yamamoto M., Fukao S., Takayuki O., Wakabayashi M., Mori H. Radio tomographic imaging of sporadic-E layers during SEEK-2. Ann. Geophys. 2005, vol. 23, pp. 2357-2368.

- DOI: 10.5194/angeo-23-2357-2005

- Bristow W.A., Watkins B.J. Numerical simulation of the formation of thin ionization layers at high latitudes. Geophys. Res. Lett. 1991, vol. 18, pp. 404-407.

- Bristow W.A., Watkins B.J. Incoherent scatter observations of thin ionization layers at Sondrestrom. J. Atmos. Terr. Phys. 1993, vol. 55, pp. 873-894.

- Chimonas G. Enhancement of sporadic E by horizontal transport within the layer. J. Geophys. Res. 1971, vol. 76, pp. 4578-4586.

- Chimonas G., Axford W.I. Vertical movement of temperate-zone sporadic E layers. J. Geophys. Res. 1968, vol. 73, pp. 111-117.

- Chu Y.-H., Brahmanandam P.S., Wang C.-Y., Ching-Lun S., Kuong R.-M. Coordinated sporadic E layer observations made with Chung-Li 30 MHz radar, ionosonde and FORMOSAT-3/COSMIC satellites. J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 2011, vol. 73, pp. 883-894.

- DOI: 10.1016/j.jastp.2010.10.004

- Cosgrove R.B., Tsunoda R.T. A direction-dependent instability of sporadic-E layers in the nighttime midlatitude ionosphere. Geophys. Res. Lett. 2002, vol. 29, no. 18. 1864.

- DOI: 10.1029/2002GL014669

- Cosgrove R.B., Tsunoda R.T. Instability of the E-F coupled nighttime midlatitude ionosphere. J. Geophys. Res. 2004, vol. 10, no. A04305.

- DOI: 10.1029/2003JA010243

- Cox R.M., Plane J.M.C. An ion-molecule mechanism for the formation of neutral sporadic Na layers. J. Geophys. Res. 1998, vol. 103, no. D6, pp. 6349-6359.

- DOI: 10.1029/97JD03376

- Didebulidze G.G., Lomidze L.N. Double atmospheric gravity wave frequency oscillations of sporadic E formed in a horizontal shear flow. Phys. Lett. A. 2010, vol. 374, no. 7. pp. 952-969.

- DOI: 10.1016/j.physleta.2009.12.026

- Gossard E.E, Hooke W.H. Waves in the Atmosphere. Amsterdam, Oxford, New York, Elsevier Scientific Publishing Co., 1975, 471 p.

- Gubenko V.N., Kirillovich I.A. Diagnostics of internal atmospheric wave saturation and determination of their characteristics in Earth's stratosphere from radiosonde measurements. Solar-Terr. Phys. 2018, vol. 4, no 2, pp. 41-48.

- DOI: 10.12737/stp-42201807

- Gubenko V.N., Pavelyev A.G., Andreev V.E. Determination of the intrinsic frequency and other wave parameters from a single vertical temperature or density profile measurement. J. Geophys. Res. 2008. vol. 113, no. D08109.

- DOI: 10.1029/2007JD008920

- Gubenko V.N., Pavelyev A.G., Salimzyanov R.R., Pavelyev A.A. Reconstruction of internal gravity wave parameters from radio occultation retrievals of vertical temperature profiles in the Earth's atmosphere. Atmos. Meas. Tech. 2011, vol. 4, no. 10, pp. 2153-2162.

- DOI: 10.5194/amt-4-2153-2011

- Gubenko V.N., Pavelyev A.G., Salimzyanov R.R., Andreev V.E. A method for determination of internal gravity wave parameters from a vertical temperature or density profile measurement in the Earth's atmosphere. Cosmic Res. 2012, vol. 50, no. 1, pp. 21-31.

- DOI: 10.1134/S0010952512010029

- Gubenko V.N., Kirillovich I.A., Pavelyev A.G. Characteristics of internal waves in the Martian atmosphere obtained on the basis of an analysis of vertical temperature profiles of the Mars Global Surveyor mission. Cosmic Res. 2015, vol. 53, no. 2, pp. 133-142.

- DOI: 10.1134/S0010952515020021

- Gubenko V.N., Kirillovich I.A. Pavelyev A.G., Andreev V.E. Detection of saturated internal gravity waves and reconstruction of their characteristics in the Martian atmosphere. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedenii. Fizika [Russian Physics Journal]. 2016a, vol. 59, no. 12-2, pp. 46-49. (In Russian).

- Gubenko V.N., Kirillovich I.A., Liou Y.-A., Pavelyev A.G. Monitoring of internal gravity waves in the Arctic and Antarctic atmosphere. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedenii. Fizika [Russian Physics Journal]. 2016b, vol. 59, no. 12-3, pp. 80-85. (In Russian).

- Gubenko V.N., Pavelyev A.G., Kirillovich I.A., Liou Y.-A. Case study of inclined sporadic E layers in the Earth's ionosphere observed by CHAMP/GPS radio occultations: Coupling between the tilted plasma layers and internal waves. Adv. Space Res. 2018, vol. 61, no 7, pp. 1702-1716.

- DOI: 10.1016/j.asr.2017.10.001

- Haldoupis C.A. Tutorial review on sporadic E layers. Aeronomy of the Earth's Atmosphere and Ionosphere. Berlin, Springer, 2011, pp. 381-394. (IAGA Special Sopron Book Series 2).

- DOI: 10.1007/978-94-007-0326-1-2

- Haldoupis C. Midlatitude sporadic E layers. A typical paradigm of atmosphere-ionosphere coupling. Space Sci. Rev. 2012, vol. 168, pp. 441-461.

- DOI: 10.1007/s11214-011-9786-8

- Heinselman C.J., Thayer J.P., Watkins B.J. A high-latitude observation of sporadic sodium and sporadic E-layer formation. Geophys. Res. Lett. 1998, vol. 25, pp. 3059-3062.

- DOI: 10.1029/98GL02215

- Hines C.O. Internal atmospheric gravity waves at ionospheric heights. Can. J. Phys. 1960, vol. 38, pp. 1441-1481.

- Hunten D.M., Turco R.P., Toon O.B. Smoke and dust particles of meteoric origin in the mesosphere and stratosphere. J. Atmos. Sci. 1980, vol. 37, pp. 1342-1357.

- Hysell D.L., Yamamoto M., Fukao S. Imaging radar observations and theory of type I and type II quasi-periodic echoes. J. Geophys. Res. 2002, vol. 107, no. A11, 1360.

- DOI: 10.1029/2002JA009292

- Hysell D.L., Larsen M.F., Zhou Q.H. Common volume coherent and incoherent scatter radar observations of mid-latitude sporadic E-layers and QP echoes. Ann. Geophys. 2004, vol. 22, pp. 3277-3290.

- DOI: 10.5194/angeo-22-3277-2004

- Hysell D.L., Nossa E., Larsen M.F., Munro J., Sulzer M.P., González S.A. Sporadic E layer observations over Arecibo using coherent and incoherent scatter radar: Assessing dynamic stability in the lower thermosphere. J. Geophys. Res. 2009, vol. 114, no. A12303.

- DOI: 10.1029/2009JA014403

- Igarashi K., Pavelyev A.G., Hocke K., Pavelyev D., Wickert J. Observation of wave structures in the upper atmosphere by means of radio holographic analysis of the radio occultation data. Adv. Space Res. 2001, vol. 27, pp. 1321-1327. (01)00144-2.

- DOI: 10.1016/s0273-1177

- Kato S., Reddy C.A., Matsushita S. Possible hydromagnetic coupling between the perturbations of the neutral and ionized atmosphere. J. Geophys. Res. 1970, vol. 75, pp. 2540-2550.

- Kelley M.C. The Earth's Ionosphere: Plasma Physics and Electrodynamics. Second Edition. San Diego, Academic Press, 2009, 556 p.

- Kirkwood S., Collis P.N. Gravity wave generation of simultaneous auroral sporadic-E layers and sudden neutral sodium layers. J. Atmos. Terr. Phys. 1989, vol. 51, no. 4, pp. 259-269.

- Kirkwood S., von Zahn U. On the role of auroral electric fields in the formation of low altitude sporadic-E and sudden sodium layers. J. Atmos. Terr. Phys. 1991, vol. 53, pp. 389-407.

- Kirkwood S., von Zahn U. Formation mechanisms for lowaltitude Es and their relationship with neutral Fe layers: Results from the METAL campaign. J. Geophys. Res. 1993, vol. 98, pp. 21549-21561.

- Kirkwood S., Nilsson H. High-latitude sporadic-E and other thin layers - the role of magnetospheric electric fields. Space Sci. Rev. 2000, vol. 91, pp. 579-613. 10.1023/A: 1005241931650.

- DOI: 10.1023/A:1005241931650

- Larsen M.F. A shear instability seeding mechanism for quasiperiodic radar echoes. J. Geophys. Res. 2000, vol. 105, no. A11, pp. 24931-24940.

- DOI: 10.1029/1999JA000290

- Larsen M.F., Fukao S., Yamamoto M., Tsunoda R., Igarashi K., Ono T. The SEEK chemical release experiment: Observed neutral wind profile in a region of sporadic-E. Geophys. Res. Lett. 1998, vol. 25, pp. 1789-1792.

- DOI: 10.1029/98GL00986

- Larsen M.F., Yamamoto M., Fukao S., Tsunoda R.T. SEEK 2: Observations of neutral winds, wind shears, and wave structure during a sporadic E/QP event. Ann. Geophys. 2005, vol. 23, pp. 2369-2375.

- DOI: 10.5194/angeo-23-2369-2005

- Larsen M.F., Hysell D.L., Zhou Q.H., Smith, S.M., Friedman, J., Bishop, R.L. Imaging coherent scatter radar, incoherent scatter radar, and optical observations of quasiperiodic structures associated with sporadic E layers. J. Geophys. Res. 2007, vol. 112, no. A06321.

- DOI: 10.1029/2006JA012051

- Lehmacher G.A., Larsen M.F., Croskey C.L. Observation of electron biteout regions below sporadic E layers at polar latitudes. Ann. Geophys. 2015, vol. 33, pp. 371-380.

- DOI: 10.5194/angeo-33-371-2015

- MacDougall J.W., Jayachandran P.T., Plane J.M.C. Polar cap sporadic-E: part 1, observations. J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 2000a, vol. 62, pp. 1155-1167. (00) 00093-6.

- DOI: 10.1016/S1364-6826

- MacDougall J.W., Plane J.M.C., Jayachandran P.T. Polar cap sporadic-E: part 2, modeling. J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 2000b, vol. 62, pp. 1169-1176. (00)00092-4.

- DOI: 10.1016/S1364-6826

- Malhotra A., Mathews J.D., Urbina J. Effect of meteor ionization on sporadic-E observed at Jicamarca. Geophys. Res. Lett. 2008, vol. 35, L15106.

- DOI: 10.1029/2008GL034661

- Maruyama T., Fukao S., Yamamoto M. A possible mechanism for echo striation generation of radar backscatter from midlatitude sporadic E. Radio Sci. 2000, vol. 35, pp. 1155-1164.

- DOI: 10.1029/1999RS002296

- Maruyama T., Kato H., Nakamura M. Ionospheric effects of the Leonid meteor shower in November 2001 as observed by rapid run ionosondes. J. Geophys. Res. 2003, vol. 108, no. A8. 1324.

- DOI: 10.1029/2003JA009831

- Maruyama T., Kato H., Nakamura M. Meteor-induced transient sporadic E as inferred from rapid-run ionosonde observations at midlatitudes. J. Geophys. Res. 2008, vol. 113, A09308.

- DOI: 10.1029/2008JA013362

- Mathews J.D. Sporadic E: Current views and recent progress. J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 1998, vol. 60, no. 4, pp. 413-435. (97)00043-6.

- DOI: 10.1016/S1364-6826

- Nygren T., Jalonen L., Oksman J., Turunen T. The role of electric field and neutral wind direction in the formation of sporadic E-layers. J. Atmos. Terr. Phys. 1984, vol. 46, pp. 373-381.

- Ogawa T., Takahashi O., Otsuka Y., Nozaki K., Yamamoto M., Kita K. Simultaneous middle and upper atmosphere radar and ionospheric sounder observations of midlatitude E region irregularities and sporadic E layer. J. Geophys. Res. 2002, vol. 107, no. A10, 1275.

- DOI: 10.1029/2001JA900176

- Otsuka Y., Shiokawa K., Ogawa T., Yokoyama T., Yamamoto M. Spatial relationship of nighttime medium-scale traveling ionospheric disturbances and F region field-aligned irregularities observed with two spaced all-sky airglow imagers and the middle and upper atmosphere radar. J. Geophys. Res. 2009, vol. 114, A05302.

- DOI: 10.1029/2008JA013902

- Pavelyev A.G., Liou Y.A., Wickert J., Gubenko V.N., Pavelyev A.A., Matyugov S.S. New applications and advances of the GPS Radio Occultation Technology as recovered by analysis of the FORMOSAT-3/COSMIC and CHAMP data-base. New Horizons in Occultation Research: Studies in Atmosphere and Climate. Berlin, Heidelberg, Springer-Verlag, 2009, pp. 165-178.

- DOI: 10.1007/978-3-642-00321_9

- Pavelyev A.G., Liou Y.A., Zhang K., Wang C.S., Wickert J., Schmidt T., Gubenko V.N., Pavelyev A.A., Kuleshov Y. Identification and localization of layers in the ionosphere using the eikonal and amplitude of radio occultation signals. Atmos. Meas. Tech. 2012, vol. 5, no. 1, pp. 1-16.

- DOI: 10.5194/amt-5-1-2012

- Pavelyev A.G., Liou Y.A., Matyugov S.S., Pavelyev A.A., Gubenko V.N., Zhang K., Kuleshov Y. Application of the locality principle to radio occultation studies of the Earth's atmosphere and ionosphere. Atmos. Meas. Tech. 2015, vol. 8, no. 7, pp. 2885-2899.

- DOI: 10.5194/amt-8-2885-2015

- Roddy P.A. Earle G.D., Swenson C.M., Carlson C.G., Bullett T.W. Relative concentrations of molecular and metallic ions in midlatitude intermediate and sporadic-E layers. Geophys. Res. Lett. 2004, vol. 31, no. L19807. 10.1029/2004 GL020604.

- DOI: 10.1029/2004GL020604

- Saito S., Yamamoto M., Hashiguchi H., Maegawa A. Observation of three-dimensional structures of quasi-periodic echoes associated with mid-latitude sporadic-E layers by MU radar ultra-multi-channel system. Geophys. Res. Lett. 2006, vol. 33, no. L14109.

- DOI: 10.1029/2005GL025526

- Tsunoda R.T., Cosgrove R.B. Coupled electrodynamics in the nighttime midlatitude ionosphere. Geophys. Res. Lett. 2001, vol. 8, pp. 4171-4174.

- DOI: 10.1029/2001GL013245

- Tsunoda R.T., Fukao S. Yamamoto M. On the origin of quasiperiodic radar backscatter from midlatitude sporadic E. Radio Sci. 1994, vol. 29, pp. 349-366.

- Turunen T., Nygren T., Huuskonen A. Nocturnal high-latitude E-region in winter during extremely quiet conditions. J. Atmos. Terr. Phys. 1993, vol. 55, pp. 783-795.

- Whitehead J.D. Ionization disturbances caused by gravity waves in the presence of an electrostatic field and background wind. J. Geophys. Res, 1971. vol. 76, pp. 238-241.

- Whitehead J.D. Recent work on midlatitude and equatorial sporadic E. J. Atmos. Terr. Phys. 1989, vol. 51, pp. 401-424. (89)90122-0.

- DOI: 10.1016/0021-9169

- Woodman R.F., Yamamoto M., Fukao S. Gravity wave modulation of gradient drift instabilities in mid-latitude sporadic E irregularities. Geophys. Res. Lett. 1991, vol. 18, pp. 1197-1200.

- DOI: 10.1029/91GL01159

- Wu D.L., Ao C.O., Hajj G.A., de la Torre Juarez M., Mannucci A.J. Sporadic E morphology from GPS-CHAMP radio occultations. J. Geophys. Res. 2005, vol. 110, no. A01306.

- DOI: 10.1029/2004JA010701

- Yamamoto M., Fukao S., Woodman R.F., Ogawa T., Tsuda T., Kato K. Mid-latitude E region field-aligned irregularities observed with the MU radar. J. Geophys. Res.: Space. 1991, vol. 96, pp. 15943-15949.

- Yamamoto M., Fukao S., Ogawa T., Tsuda T., Kato S. A morphological study of mid-latitude E-region field-aligned irregularities observed with the MU radar. J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 1992, vol. 54, pp. 769-777.

- Yamamoto M., Fukao S., Tsunoda R.T., Pfaff R., Hayakawa H. SEEK-2 (Sporadic-E Experiment over Kyushu 2) - Project Outline, and Significance. Ann. Geophys. 2005, vol. 23, pp. 2295-2305.

- DOI: 10.5194/angeo-23-2295-2005

- Yokoyama T., Yamamoto M., Fukao S., Cosgrove R.B. Three-dimensional simulation on generation of polarization electric field in the midlatitude E-region ionosphere. J. Geophys. Res. 2004, vol. 109, no. A01309.

- DOI: 10.1029/2003JA010238

- Yokoyama T., Yamamoto M., Fukao S., Takahashi T., Tanaka M. Numerical simulation of mid-latitude ionospheric E-region based on SEEK and SEEK-2 observations. Ann. Geophys. 2005, vol. 23, no. 7, pp. 2377-2384. 10.5194/ angeo-23-2377-2005.

- DOI: 10.5194/angeo-23-2377-2005

- Yokoyama T., Hysell D.L., Otsuka Y., Yamamoto M. Three-dimensional simulation of the coupled Perkins and Es-layer instabilities in the nighttime midlatitude ionosphere. J. Geophys. Res. 2009, vol. 114, no. A03308. 10.1029/ 2008JA013789.

- DOI: 10.1029/2008JA013789

- Yue X., Schreiner W.S., Zeng Z., Kuo Y.-H., Xue X. Case study on complex sporadic E layers observed by GPS radio occultations. Atmos. Meas. Tech. 2015, vol. 8, pp. 225-236.

- DOI: 10.5194/amt-8-225-2015

- Zeng Z., Sokolovskiy S. Effect of sporadic E cloud on GPS radio occultation signal. Geophys. Res. Lett. 2010, vol. 37, no. L18817.

- DOI: 10.1029/2010GL044561