Модульная цифровая экспозиционно-образовательная платформа: концепция и внедрение в образовательный процесс по археологии на базе Новосибирского национального исследовательского государственного университета

Автор: Кожевникова Дарья Валерьевна, Бочарова Екатерина Николаевна, Шнайдер Светлана Владимировна, Кривошапкин Андрей Иннокентьевич

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Преподавание археологии и этнографии в вузах

Статья в выпуске: 5 т.19, 2020 года.

Бесплатный доступ

Анализируется опыт реализации принципиально новой образовательной интерактивной площадки на базе университета, основная идея которой заключается в эффективном использовании всех потенциально возможных каналов передачи информации от объекта к субъекту познания в системе высшего профессионального образования. Представленный в статье модульный экспозиционно-образовательный комплекс «Археология Евразии» научно-образовательного центра «Новая Археология» состоит из вещественных экспонатов и нескольких компьютеризированных стендов. В основу их организации легли современные принципы подачи учебного материала, такие как краткость, образность, разнообразие источников, интерактивность. Его активное использование в образовательном процессе позволяет повысить качество преподавания и уровень усвоения учебного материала. Исследование базируется на междисциплинарной методологии, включающей последние достижения в области образовательных и информационных технологий и archaeological science.

Новосибирский государственный университет, образовательный процесс, мультимедийные информационные технологии, модульность, интерактивность

Короткий адрес: https://sciup.org/147220436

IDR: 147220436 | УДК: 378.147, | DOI: 10.25205/1818-7919-2020-19-5-9-21

Текст научной статьи Модульная цифровая экспозиционно-образовательная платформа: концепция и внедрение в образовательный процесс по археологии на базе Новосибирского национального исследовательского государственного университета

Развитие информационных технологий происходит стремительно и затрагивает все сферы общественной жизни, в том числе и образование. Система классического высшего образования в силу различных причин не всегда своевременно подстраивается под потребности социума. Преобладание у современных обучающихся визуального способа восприятия информации, гиперактивности и клипового мышления, характеризующегося образностью, поверхностностью, интуитивностью и позволяющего быстро адаптироваться к восприятию большого потока разнообразной, несистематизированной информации, требует от института высшей школы масштабных и быстрых преобразований в учебных планах и программах. Это является стимулом создания и развития принципиально иных, инновационных форм подачи учебного материала, повсеместного распространения и использования информационных технологий, развития мотивации у студентов к самостоятельному научному поиску и образованию. С этим обстоятельством связан постоянный интенсивный поиск инновационных подхо- дов к модернизации высшего образования, в том числе разработка и внедрение новых эффективных механизмов в образовательных технологиях. С целью задействования всех каналов передачи информации (вербальный, визуальный, тактильный) и для повышения индивидуальной и профессиональной культуры обучающегося нами в рамках научно-образовательного центра «Новая Археология» на базе Гуманитарного института Новосибирского национального исследовательского государственного университета (далее НОЦ «Новая Археология» ГИ НГУ) создан экспозиционно-образовательный комплекс «Археология Евразии». Акцент сделан на расширении и оптимизации способов взаимодействия субъекта и объекта познания, в том числе на внедрение принципов интерактивности в образовательный процесс, что предполагает проявление свободы творчества путем информационного обмена элементами образовательной среды. Это требует, по мнению Т. В. Галкиной, создания пространства, для характеристики которого ключевыми являются слова «я сам» – действую, думаю, принимаю решения [2004. С. 4].

Результаты исследований и обсуждение

Экспозиционно-образовательный комплекс ГИ НГУ представляет собой современную интерактивную модульную образовательную площадку, основанную на активном применении современного мультимедийного оборудования и программно-аппаратных решений. Цифровые технологии все сильнее проникают в сферу сохранения культурного наследия, позволяют хранить и воспроизводить большие объемы данных, изображений, видео- и звуковых файлов [Williamson, 1999]. Последние разработки в области цифровых технологий привели к появлению новых способов визуализации и виртуального экспонирования [Williamson, 1999; Wojciechowski et al., 2004], а также к созданию экспозиций с эффектом погружения, с использованием, например, датчиков захвата движения [Camporesi, Kallmann, 2013]. Это позволяет поместить физический объект в виртуально расширенное, дополненное пространство в сочетании с предметным экспонированием. Такая концепция организации экспозиционно-образовательного пространства ориентирована на целенаправленное эффективное продвижение результатов научно-технических исследований в образовательный процесс (в сфере информационных технологий, археологии и смежных наук). Применение типовых решений с возможностью адаптации и настройки под уникальные требования образовательного учреждения позволяет создать высокотехнологичный продукт в сфере образования.

Концепция и аналоги

В рамках НОЦ «Новая Археология» разработана концепция цифровой экспозиционнообразовательной платформы и обеспечена возможность ее внедрения в образовательные организации РФ. Она апробирована в НГУ в рамках Проекта повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров (ТОП 5-100). Ее основная идея заключается в формировании универсальной адаптивной образовательной среды, состоящей из модулей, которые предоставляют выбор необходимых функций системы посредством поиска оптимального сочетания предметного и виртуального экспонирования.

Проект направлен на интеграцию академической науки, образования и бизнеса. Команда исполнителей проекта состоит из сотрудников Института археологии и этнографии СО РАН, НГУ и ИT-компании «СофтЛаб-НСК». При подготовке контента активно использовались результаты совместных новейших исследований институтов СО РАН и НГУ, в том числе последние данные о древнейших этапах заселения человеком Алтая [Slon, Hopfe et al., 2017; Slon, Mafessoni et al., 2018], при постоянном экспертном консультировании сотрудниками ИАЭТ СО РАН. Одним из совместных направлений работы является 3D-сканирование, фотограмметрия археологических артефактов и демонстрация полученных виртуальных моделей и предметных реконструкций в научных и образовательных целях [Зоткина и др., 2018; Чистяков и др., 2019]. Создание универсальной программной среды (шаблона), разработка и внедрение технологических решений, включающих разработку архитектуры ИT-компо-нент, разработку схем размещения, определение требований к программно-аппаратному обеспечению и разработку пользовательских интерфейсов экспозиционно-образовательного комплекса, является одним из ключевых направлений реализации проекта.

Ведущие мировые музеи, такие как Государственный Эрмитаж, Французский Лувр, Берлинский Музей естествознания, Британский Музей и другие, активно используют современные мультимедиа технологии в экспозиционно-образовательной и просветительской деятельности. Технологии дополненной, виртуальной и смешанной реальности применяют в различных целях, включая образование, выставочную деятельность, научные исследования, реконструкцию и виртуальные музеи. Эти технологии обеспечивают ориентированное на пользователя экспонирование и делают культурное наследие доступным в цифровом виде, особенно когда физический доступ по тем или иным причинам невозможен [Bekele et al., 2018]. Одним из первых в России, кто воплотил идею доступности крупнейших музейных коллекций для широкой аудитории путем создания мультимедийных информационно-образовательных центров, стал Русский музей. Так, в начале 2000-х гг. начал реализовываться международный проект «Русский музей: виртуальный филиал», частью которого стал портал «Виртуальный Русский музей» 1, призванный объединить новейшие проекты Русского музея в области информационных технологий. Русский музей также стал первым в России, начавшим использовать технологии дополненной реальности в работе с посетителями.

Виртуальные музеи – мультимедийные копии настоящих музейных коллекций, доступные для широкой публики в отрытом доступе, а также специально созданные экспозиции с элементами геймификации (использование технологий VR и AR) [Hammady et al., 2017; Mortara et al., 2014], получили в последние два десятилетия широкую популярность. Виртуальная реальность предоставляет возможность интерактивного посещения исторических зданий и объектов. Это способствует появлению специальных исследований, направленных на решение ряда задач, связанных с возможностями и ограничениями такого способа экспонирования. Разработано специальное ПО. VR-технологии все чаще используются при разработке образовательных курсов как для школьников и студентов, так и для обучения персонала на производстве [Franco et al., 2015; Варламова и др., 2019; Новикова, 2019; Романов, 2019; Федченко, 2020].

При проектировании экспозиционно-образовательной среды был использован опыт мировых лидеров в области виртуального экспонирования. Наиболее яркими примерами использования мультимедиа технологий в области сохранения историко-культурного наследия являются музеи-копии пещерных комплексов Франции с палеолитическими наскальными изображениями – «La Caverne du Pont-d’Are» (пещера Пон д’Арк) и «Grotte de Lascaux» (грот Ляско). При помощи новейших технологий специалисты смогли в точности воспроизвести рисунки из оригинальных пещер для просмотра посетителями, предотвратив тем самым угрозу уничтожения оригинальных изображений непосредственно в пещерах из-за изменения микроклимата и антропогенного фактора. Создание точных копий пещер потребовало нескольких лет кропотливой работы дизайнеров, художников, инженеров и скульпторов. В основе лежало использование интерактивных технологий, инструментов виртуальной и дополненной реальности. При помощи высокоточного сканирования и 3D-моделирования специалисты смогли воспроизвести плоскости пещеры Пон д’Арк на 3,5 тыс. кв. м, пола и 7,5 тыс. кв. м стен. Особенностью комплекса «грот Ляско» является использование технологий виртуальной и дополненной реальности, например, при создании эмулятора прохода через залы пещеры (VR-технологии).

Экспозиционно-образовательная платформа и ее внедрение в образовательную среду

Применение веб- и мультимедиа технологий, технологий виртуальной реальности и геймификации, компонентов сенсорики и беспроводных технологий обеспечивает быстрый доступ к информации и интуитивное управление экспозицией, способствует глубокому погружению в тематику экспозиционно-образовательного пространства [Varinlioglu, Halici, 2019].

Технологии виртуального экспонирования и предоставления информации получают все более широкое распространение, что связано с рядом особенностей:

-

• формирование новых знаний (сочетание реальных исторических объектов и их виртуальных реконструкций облегчает восприятие информации);

-

• обеспечение универсальности использования (технология виртуального экспонирования может быть применена практически для любой тематической экспозиции);

-

• представление нескольких экспозиций совместно в одном пространстве или в режиме разделения времени;

-

• возможность самостоятельного изучения учебного материала;

-

• удобный и интуитивно понятный интерфейс управления и работы с виртуальными экспозициями [Научно-технический отчет…, 2017. С. 7].

В ходе реализации проекта разработаны и апробированы следующие многопользовательские интерактивные экспозиционно-образовательные стенды.

-

1. Многопользовательский виртуальный интерактивный стенд является центром экспозиционно-образовательной платформы. Он предназначен для представления виртуальных экспонатов и их описаний, а также распределения и экранного зонирования потоков информации о виртуальных и реальных экспонатах между устройствами графического вывода (модулями) экспозиционно-образовательного комплекса.

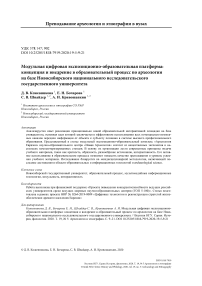

Модуль 1 состоит из четырех телевизионных панелей, образующих вертикальную видеостену для представления виртуальных экспонатов, демонстрации динамических виртуальных реконструкций, видеофильмов и другого контента (рис. 1, 1 ).

Модуль 2 (рис. 1, 2 ) представляет собой конструкцию, состоящую из четырех интерактивных мультисенсорных столов, отображающих единую трехмерную виртуальную среду выставочной экспозиции на общем экранном поле. Разработанное программное обеспечение стенда предполагает быструю и простую смену виртуальных экспозиций во всем комплексе по принципу смены крупных археологических эпох (палеолит, бронзовый век, Средневековье и т. д.). На данном этапе разработана первая экспозиция стенда, посвященная палеолиту. Программное обеспечение модуля предполагает двуязычное представление описаний всех виртуальных экспонатов (русский и английский языки), что является необходимым требованием для обеспечения образовательного процесса в случае участия иностранной аудитории. Пользователи могут одновременно просматривать до 40 информационных окон путем активирования определенных изображений на экране. Детальное описание может быть представлено в виде текста, рисунков, фотографий, видео, gif-анимации 3D-моделей. Для удобства просмотра посетители могут передвигать и ориентировать активированные ими окна и передавать их друг другу. Реализована возможность передачи детального описания экспонатов на другие виртуальные демонстрационные модули с помощью интерактивной системы управления (рис. 1, 3 ).

Модуль 3 представлен псевдоголографической 3D-пирамидой – специализированной проекционной системой, позволяющей создавать иллюзию голографического представления трехмерных объектов виртуальной экспозиции (рис. 1, 4 ). Применение таких пирамид наиболее эффектно и информативно для виртуального экспонирования археологических находок, так как позволяет рассмотреть модель артефакта с разных сторон.

Рис. 1 (фото). Модульная цифровая экспозиционно-образовательная платформа:

1 – видео-стена; 2 – интерактивный Модуль 1, сценарий «Палеолит»; 3 – интерактивная система управления Модуля 1; 4 – голографическая пирамида в режиме демонстрации 3D-модели; 5 – предметное экспонирование в пространстве экспозиционно-образовательного комплекса (без масштаба)

Fig. 1 (photo). Modular Digital Exposition and Education Platform:

-

1 – video wall; 2 – interactive Module 1, scenario “Paleolithic”; 3 – interactive control system of Module 1;

-

2. Экспозиционный стенд «Изобразительное искусство вне времени » разработан для интерактивного ознакомления обучающихся с основными сюжетами изобразительной деятельности древнего человека, методами нанесения изображений, методами фиксации и изучения

4 – holographic pyramid in the demonstration mode of a 3D model; 5 – real historical objects inside the exposition and educational complex (no scale)

Модуль 4 – система с обратным проецированием на стеклянную стену, что производится с помощью двух независимых короткофокусных проекторов на пленку обратной проекции. Контентом может являться любая информация, направленная на привлечение внимания к экспозиции образовательного комплекса и создающая логическую замкнутость пространства.

Модуль 5 предназначен для демонстрации научно-образовательного контента для небольшой аудитории. Он оборудован проекционной и акустической системами и «мягкой» зоной (зоной комфорта). Контент данного модуля представлен специально подготовленными образовательными, научно-популярными и документальными фильмами о новейших исследованиях в археологии и смежных дисциплинах.

Предметное экспонирование в пространстве экспозиционно-образовательного комплекса одновременно позволяет каждому посетителю «взять в руки» любой экспонат из числа натурных реконструкций для более детального ознакомления с ним (рис. 1, 5 ).

древних изображений в рамках археологических исследований (рис. 2). Стенд состоит из двух отдельных модулей.

Информационный модуль 1 («Наскальное искусство Евразии») демонстрирует материалы памятников наскального искусства Евразии, в интерактивной форме знакомит посетителей с основными видами наскальной живописи и способами нанесения изображений (рис. 2, 1 ). Потенциально возможна разработка игровой составляющей модуля через создание специальных приложений, в основе которых будет распознавание и последующая контурная прорисовка наложенных друг на друга изображений.

Интерактивный модуль 2 – «Отпечаток руки» – в игровой форме позволяет получить информацию об одном из наиболее распространенных типов наскальных изображений палеолита 2. В соответствии со сценарием работы стенда необходимо последовательно произвести следующие действия (рис. 2, 2 , 3 ): сначала вставить ладонь в нишу сканирующего устройства и активировать процесс сканирования, затем ввести свое имя и произвести выбор цвета красителя и, наконец, запустить процесс нанесения отпечатка на скальную поверхность путем выбора способа нанесения (позитив или негатив) .

Рис. 2 (фото). Экспозиционный стенд «Изобразительное искусство вне времени»:

1 – информационный модуль «Наскальное искусство Евразии»; 2 – интерактивный модуль «Отпечаток руки», видеостена для отображения наскальных рисунков и отпечатков рук; 3 – интерактивный модуль «Отпечаток руки», интерактивная панель для работы со сканером отпечатков ладоней и сканер руки (без масштаба)

-

Fig. 2 (photo). Exposition stand “Art beyond Time”:

-

1 – information module “Rock Art of Eurasia”; 2 – interactive module “Handprint”: a video wall displaying cave paintings and handprints; 3 – interactive module “Handprint”: an interactive panel for working with a palm-scanner and a hand-scanner (no scale)

В непосредственное взаимодействие со стендом «Изобразительное искусство вне времени» вовлечены максимум два посетителя. Для остальных посетителей создана иллюзия присутствия в виртуальной пещере с наскальной живописью: с помощью бесконтактных датчиков специальное программное обеспечение стенда распознает положение каждого из присутствующих в радиусе 2-х м от стенда и имитирует подсвечивание виртуальной скальной поверхности фонарем. Чтобы подчеркнуть исследовательский характер виртуального присутствия, проявляются подписи только к тем отпечаткам рук, которые «освещены фонарями» участников.

Пространство экспозиционно-образовательного комплекса – это размещение немногочисленной выразительной коллекции вещественных археологических объектов как на постоянной основе, так и в формате временных выставок или выставок одного предмета.

Важным принципом функционирования экспозиционно-образовательного комплекса является отсутствие барьеров между музейным предметом и посетителем в виде стекла витрины. Поскольку оригинальные музейные предметы зачастую требуют специальных условий экспонирования (температурно-влажностный режим, ограниченное воздействие прямого солнечного света и т. д.) и имеют большую историческую ценность, такой подход осуществляется путем экспонирования точных копий артефактов (распечатанные 3D-модели, предметные научно-исторические реконструкции, слепки и т. д.). В декабре 2017 г. в экспозиционно-образовательном комплексе состоялось открытие выставки, приуроченной к юбилею профессора кафедры археологии и этнографии ГИ НГУ Ю. С. Худякова и посвященной военному делу. На выставке была представлена уникальная коллекция предметных реконструкций шлемов, доспехов и иных элементов вооружения воинов Центральной Азии и Сибири в период с V в. до н. э. по XV в. н. э. Особенность коллекции заключается в том, что оригиналы находок хранятся в различных музейных собраниях России, Узбекистана, Казахстана и Китая. При изготовлении каждого предмета были использованы максимально похожие материалы и технологии, реконструированные по археологическим материалам, письменным источникам и этнографическим данным. Несмотря на то что выставка завершила свою работу, пользователи сети Интернет могут в любое время посмотреть экспозицию с помощью виртуального тура 3.

В 2017–2018 учебном году произошел запуск данного комплекса, который используется при проведении занятий для студентов, специализирующихся на кафедре археологии и этнографии ГИ НГУ, а также в рамках общих курсов по направлениям «История» и «Востоковедение». Следует отменить, что информационное наполнение стендов разрабатывается при непосредственном участии преподавателей НГУ. Возможности комплекса позволяют достаточно легко адаптировать контент под современные запросы рынка образовательных услуг (открытие новых образовательных программ, корректировка существующих учебных планов, проведение спецсеминаров и т. д.).

Данный опыт показал, что интерактивный подход имеет позитивный характер в плане усвоения информации и пользуется большой популярностью среди посетителей комплекса. Отмечается повышение мотивации и вовлеченности в образовательный процесс, более эффективное усвоение материала по сравнению с классическими аудиторными занятиями и благотворное влияние на развитие общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. Комплексный подход в осуществлении культурно-образовательной деятельности в рамках высшей школы позволяет повысить эффективность обучения и привлекательность предмета.

Заключение

Придание нового качества экспозиционно-образовательному пространству путем широкого применения современных мультимедийных интерактивных технологий, усиления эффекта погружения в виртуальную и предметную среду экспозиции, направлено в первую очередь на выстраивание коммуникации обучаемого с изучаемым предметом, более легкому освоению учебной программы . Сочетая принципы виртуального и предметного открытого экспонирования, с 2017–2018 учебного года в НГУ были найдены и реализованы оптимальные способы организации взаимодействия посетителя с экспозиционно-образовательным пространством. Внедрение модульной цифровой экспозиционно-образовательной платформы в образовательный процесс положительно сказалось на эффективности восприятия информации обучающимися: занятия были перенесены из привычного аудиторного пространства в принципиально новую среду, которая позволила осваивать учебный материал, используя разнообразные способы получения знания. Комплексный подход в организации экспозиционно-образовательного комплекса позволил переформатировать традиционные методы к организации экспозиционного пространства и осуществлению образовательной деятельности согласно требованиям времени и успешному мировому опыту.

Значение разработанной модели заключается в следующем:

-

• модульная цифровая платформа в сочетании с открытым способом предметного экспонирования позволяет внедрить новые эффективные методы представления информации в образовательный процесс;

-

• различные способы представления информации обеспечивают многоуровневость восприятия;

-

• модульная цифровая платформа, основанная на максимально возможном применении типовых решений с возможностью адаптации, является конкурентоспособным высокотехнологичным продуктом, поскольку технология виртуального экспонирования применима практически для любой сферы – от узконаправленных до мультидисциплинарных научно-образовательных программ.

Список литературы Модульная цифровая экспозиционно-образовательная платформа: концепция и внедрение в образовательный процесс по археологии на базе Новосибирского национального исследовательского государственного университета

- Варламова К. С., Глечик Д. А., Рыбаков А. В. Использование мультимедиа технологий, программно-аппаратных средств виртуальной реальности и дополненной реальности в преподавании астрономии // Перспективы и возможности использования информационных технологий в науке, образовании и управлении: Сб. материалов Всерос. науч.практ. конф. Астрахань: Изд-во ИП Сорокин Р. В., 2019. С. 50-53.

- Галкина Т. В. Музееведение: детский музей. Учеб.-метод. пособие. Томск: Изд-во ТГПУ, 2004. 32 с.

- Зоткина Л. В., Ковалев В. С., Шалагина А. В. Возможности и перспективы применения трехмерной визуализации как инструмента анализа в археологии // Научная визуализация. 2018. Т. 10, № 4. С. 172-190. DOI: 10.26583/sv.10.5.11

- Новикова А. А. Использование виртуальной реальности в образовании // Молодежь XXI века: образование, наука, инновации. Материалы VIII Всерос. студ. науч.-практ. конф. с международным участием. Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2019. С. 6-7.

- Романов Н. С. Актуальные подходы применения технологии виртуальной реальности для обучения сотрудников предприятий // Advances in Science and Technology. М.: ООО "Актуальность.РФ", 2019. С. 213-214.