Могильник Могильно-Старожильское V в Омском Прииртышье как источник по этнокультурной истории региона

Автор: Корусенко М.А., Герасимов Ю.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXVII, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты изучения курганного могильника у д. Могильно-Старожильское в Большереченском р-не Омской обл., из состава которого изучены пять насыпей. Четыре кургана содержали захоронения, совершенные по обряду трупоположения, а пятая - ритуальный комплекс, который авторы связывают с поминальной обрядностью населения, оставившего памятник. В статье дано описание исследованных комплексов и собранных коллекций, а также выявленных элементов погребального обряда. Исследованы четыре взрослых захоронения и одно детское. Погребения совершены в подпрямоугльных ямах, умерших укладывали вытянуто на спину, головой на юго-запад. В одном случае зафиксировано надмогильное сооружение в виде сруба из пяти венцов в форме усеченной пирамиды. Сопроводительный инвентарь включает элементы конской упряжи, нож, бусины, бляшки, осколок круглого зеркала из белой бронзы. Под насыпью большого ритуального комплекса исследовано несколько объектов, содержащих следы ритуальных (?) трапез, крупный сосуд с остатками пищи и захоронение отчлененной головы и шеи собаки, которое авторы рассматривают как следы жертвоприношения животного. Все погребения взрослых разрушены, скорее всего, в ритуальных целях. На основании анализа собранной коллекции и элементов погребального обряда, памятник может быть датирован периодом XIV-XVвв. и соотнесен с кочевым тюркоязычным населением прииртышской лесостепи, близкого тюркам Барабинской лесостепи. Курганный могильник Могильно-Старожильск V можно рассматривать как источник информации по изучению сложных этнокультурных процессов, происходивших в лесостепи на закате эпохи Средневековья. Полученные данные будут использованы при дальнейшей разработке темы этнографо-археологических комплексов, направленной на исследование этнической истории и культуры аборигенного населения Западной Сибири.

Археологические памятники, могильники, омское прииртышье, позднее средневековье, этногенез, этнографо-археологические комплексы западной сибири

Короткий адрес: https://sciup.org/145146156

IDR: 145146156 | УДК: 904.5 | DOI: 10.17746/2658-6193.2021.27.0481-0487

Текст научной статьи Могильник Могильно-Старожильское V в Омском Прииртышье как источник по этнокультурной истории региона

Курганный могильник Могильно-Старожильское V расположен в зоне северной лесостепи Западной Сибири, в пойме левого берега р. Иртыш на пойменном останце, известном как «урочище Могильная/Могильская роща», возвышающемся над уровнем поймы до 2 м. Южная часть занята березовой рощей, в северной расположены посадки сосны, вдоль юго-восточного склона протекает пойменная р. Карасук. Памятник насчитывает 79 насыпей, массив которых вытянут по линии СВ– ЮЗ, в соответствии с контурами останца, в его планиграфической структуре выделяются пять извилистых рядов различной протяженности и наполненности. Наибольшая плотность насыпей фиксируется в центральной части памятника, размер курганов здесь от 4,5 до 10 м. На восточном склоне гривы преобладают насыпи крупных размеров – от 7 до 11 м, расположены они более разреженно.

В 2018–2019 гг. авторы исследовали пять насыпей из состава комплекса в рамках изучения погребального обряда коренного населения Среднего Прииртышья как источника по этнокультурной истории региона. Для раскопок были выбраны насыпи, расположенные у СВ и ЮЗ окраин памятника. В 2018 г. раскопом площадью 260 м2 исследованы кург. № 1 (диаметром 6,5 и высотой 0,55 м) и 2 (высотой 0,6 и диаметром 7,7 м). В 2019 г. индивидуальными раскопами исследованы насыпи № 41 (диаметром 9,5 и высотой 0,7 м), 28 (диаметром 7,5 и высотой 0,5 м) и 29 (диаметром 6 и высотой 0,5 м). Стратиграфические наблюдения показали однообразную картину на всех пяти насыпях, отражающую возведение грунтовой насыпи кургана на древней дневной поверхности.

При разборке насыпи № 1 собрано небольшое скопление керамики, включающее фрагменты сосуда, орнаментированного каплевидными насечками, в насыпи кург. № 2 находки отсутствовали. При снятии насыпей кург. № 28, 29, 41 собраны фрагменты керамики переходного времени от поздней бронзы к раннему железному веку, происхождение которых следует связывать с расположенным у СВ оконечно сти памятника городищем Могильно-Старожильск XVIII (МС XVIII) этого же времени. 482

Под кург. № 1, 28, 29 обнаружено по одной могиле, в кург. № 2 – две, под насыпью № 41 погребений не было, но исследован комплекс, связанный с поминальной обрядностью населения.

Могила, расположенная в центре насыпи № 1, представляет собой яму овальных очертаний, размерами 2 × 2,5 м, углубленную в материк на 0,48 м, ориентированную ЮЮЗ – ССВ. Погребение сильно потревожено, кости свалены в кучу в ЮЗ части ямы. При выборке ямы была обнаружена оловянная бляшка диаметром 1,6 и толщиной 0,2 см, и прямоугольная костяная обоймочка. Умерший лежал вытянуто на спине, головой на ЮЗ. Над погребением была сооружена насыпь, позже разрушенная и вновь восстановленная в ходе ритуала обезвреживания покойника. Отметим, что между совершением погребения и ритуала прошло время, достаточное для того, чтобы разложились связки костяка.

В 1,1 м к северу от могилы обнаружена ямка овальных очертаний, с отвесными стенками и чашевидным дном, размером 0,8 × 0,54 × 0,2 м, вытянутая с ЗЮЗ на ВСВ. В восточной части ее обнаружены чешуя, фрагменты костей и трех черепов рыб, лежащие плотной группой в пятне серой пылеватой супеси, которая по своей структуре отличается от основного заполнения; интрузии аналогичного состава читаются в материковой супеси под скоплением костей. Объект имеет отношение к поминально-погребальному циклу, но его конкретная роль пока остается неясной.

Под насыпью № 2 расчищено надмогильное сооружение в виде прямоугольного пирамидального сруба из 5 венцов, размером 3 × 4 м, ориентированного длинной осью по линии ЮЗ – СВ, сложенного из расколотых продольно бревен. В северной части на сооружении зафиксированы следы воздействия огня, ЮЗ угол конструкции разрушен в результате позднего вторжения в насыпь холма для размещения погребения № 1А.

Могила № 1А (подхоронение ребенка) ориентирована по линии З – В, расположена к ЮЗ от сруба, ее размеры 1,4 × 1,35 м, глубина – 23 см от уровня материка. Ко стяк лежит вытянуто на спине, головой на запад. Вдоль южной стенки за- фиксированы остатки двух плашек перекрытия общим размером 73 × 17 см.

Могила № 1Б (основная) ориентирована по линии ЮЗ – СВ, ее размеры составляют 2,36 × 1,4 м, глубина – 76 см от уровня материка. При расчистке заполнения ямы обнаружена грушевидная свин-цово-оловянистая подвеска. Остатки костяка обнаружены кучей в ЮЗ части ямы, свидетельствуя о ритуальном разрушении погребения. В россыпи костей обнаружены обломок железного ножа и бусина.

Процесс формирования комплекса реконструируется следующим образом. Хронологически первым было совершено центральное захоронение № 1Б. Вначале была вскрыта могильная яма, в которую помещен умерший, в верхней плечевой одежде, на что могут указывать оловянисто-свин-цовая подвеска, бусина и нож. Затем могила была засыпана, установлено надмогильное сооружение, имитирующее сруб из пяти венцов, которое было подожжено в северной оконечности, и в этот же момент начато сооружение насыпи кургана. Некоторое время спустя часть насыпи была вскрыта, южный угол сруба был разломан для сооружения детского погребения. После этого насыпь восстановили, и следующее ее разрушение произошло уже в связи с ритуалом обезвреживания покойного. Интересно отметить, что захоронение в могиле № 1А осталось нетронутым.

В кургане № 28 захоронение взрослого располагалось в подовальной яме размером 0,68 × 1,35 м, глубиной 0,78 м от уровня материка, ориентированной СЗЗ – ЮВВ. Захоронение в древности подверглось ритуальному разрушению, в результате которого костяк почти полностью уничтожен, после чего яма была засыпана, часть костей сброшена в могилу: в западной части ямы лежат обломки черепа и один фрагмент трубчатой ко сти, второй обнаружен в восточной части ямы. Остатки сопроводительного инвентаря, зафиксированные при раскопках кургана, включают железные кольчатые удила и осколок круглого зеркала из белой бронзы.

В кургане № 29 изучено погребение взрослого человека, расположенное на древней дневной поверхности. Погребение в древности подверглось ритуальному разрушению, верхняя часть ко стяка до пояса отсутствует, ниже кости лежат в анатомическом порядке. Умерший был уложен вытянуто на спине, головой к юго-западу. Череп лежит нижней частью вверх в ЮЗ части могилы.

Интересный комплекс, включающий 9 ям различной конфигурации, открыт под насыпью № 41. Объект № 1, расположенный в юго-западном секторе кургана, представляет собой яму размером 1,0 × 0,85 × 0,2 м, с отвесными стенками и чаше- видным дном, в которой обнаружены обломок ко сти животного и пять фрагментов керамики. Объект № 2 обнаружен к северо-востоку от описанного в виде аморфной ямы с отвесными стенками и уплощенным дном, размером 1,78 × 0,93 × × 0,4 м, ориентированной по линии З – В. В яме обнаружен развал большого керамического сосуда, поставленного устьем вверх, с остатками жертвенной пищи. Объект № 3 расположен в центре насыпи со смещением к востоку и представляет собой аморфную яму с пологими стенками, размером 2,78 × 1,77 × 0,2 м и двумя углублениями в юго-восточной и северо-западной частях объекта, глубиной 0,36 и 0,68 м соответственно. В яме обнаружено более полутора сотен осколков костей, в числе которых зубы, трубчатые, челюсти, лопатки, принадлежащие разным особям травоядных животных. Объект № 4 – яма аморфных очертаний с отвесными стенками и ровным дном, размером 1,95 × 2 × × 0,3 м, южным контуром смыкающаяся с объектом № 2; находки представлены осколками костей животных и фрагментами керамики. Объект № 5, в виде аморфной ямы размером 2,7 × 1,35 × 0,53 м, прослежен в СВ секторе кургана. Здесь обнаружено 12 осколков костей животных, 8 фрагментов керамики, бронзовое долото и неопределимое железное изделие. Объект № 6 лежит в 0,6 м к юго-востоку от № 5, в восточной части насыпи. Он представляет собой комплекс из четырех ям, ориентированный по линии ССЗ – ЮЮВ, с отвесными стенками и ровным дном, размером 3,2 × 1,4 × 0,34 м. При разборе объекта в северной яме, самой крупной в комплексе, расчищены череп и шесть позвонков шейного отдела некрупной взрослой собаки (определение А.А. Бондарева, г. Омск), ориентированные по линии С – Ю. Объект № 7 – это подовальная яма с пологими стенками и чашевидным дном размерами 0,94 × 0,53 × 0,15 м, в верхних слоях заполнения которой собрано 18 мелких фрагментов керамики. Объект № 8 – овальная яма чашевидного профиля размерами 0,8 × 0,4 × 0,09 м, без находок. Объект № 9 морфологически аналогичен предыдущему, его размеры 0,85 × 0,44 × 0,12 м, в заполнении зафиксированы 3 фрагмента керамики. Ямы № 7–9 лежат в ЮВ секторе насыпи, у ее кромки и не содержат находок.

Описанные объекты представляют собой единый поминально-ритуальный комплекс. Все находки в раскопе кургана № 41 обнаружены только в пределах контура насыпи, на прилегающих участках слой стерилен, что свидетельствует о сооружении насыпи из грунта, принесенного либо непосредственно с площадки городища МС XVIII, либо с примыкающей к нему территории. Последовательность сооружения объектов нам видится следующей. Вначале были удалены почва и верхняя часть подстилающего слоя в северо-западном и западном секторах будущей насыпи. На открытой площадке были сооружены объекты № 1, 2, 4, соединенные неглубокой канавкой. Затем в объект № 2 был помещен сосуд с жертвенной пищей, после чего ямы были засыпаны. Засыпка объекта № 4 ненамного превышала уровень поверхности, а над объектом № 2 была возведена небольшая насыпь. Затем было выбрано углубление объекта № 5, грунт из которого перекрыл объекты № 2, 4; он так же был засыпан принесенным грунтом. Вероятно, примерно в это же время был сооружен объект № 6, содержащий «захоронение» части костяка собаки. Объекты № 1–2, 4–6 образовали дугу, обращенную к северу. После этого в центре дуги была вскрыта яма объекта № 3, грунт из которой был отброшен к северу, перекрыв седловину между объектами № 2, 4 и № 5, 6. Объект сооружался в несколько этапов. На первом было выбрано углубление в северной части, которое заполняли обломками костей, оставшимися от ритуальных трапез. Слои костей не менее трех раз пересыпали грунтом, содержащим остатки культурного слоя городища МС XVIII. По достижении нижней границы почвенного слоя к югу и юго-востоку от ямы было вскрыто еще одно углубление до уровня материка, грунт из которого был сброшен на засыпку первой ямы объекта № 3. В углубление попали несколько крупных ко стей животных, которые можно связывать с ритуальными действиями населения, о ставившего могиль-

Рис. 1. Курганный могильник Могильно-Старожильск V, находки. Керамический сосуд из об. 2 кург. 41.

ник, затем оно было засыпано грунтом с остатками культурного слоя городища МС XVIII. Вероятно, в финале были вскрыты ямы объектов № 7–9, назначение которых и связь с остальными объектами неясны. После этого бугристая поверхность была выровнена принесенным грунтом до куполовидного профиля.

Большая часть керамики, обнаруженной в насыпях, датируется переходным временем от поздней бронзы к раннему железному веку и связана с городищем МС XVIII. Сосуд из объекта № 2 кург. 41 (рис. 1) горшковидный, с максимальным расширением в верхней трети, дно приостренное, шейка слегка отогнута наружу. Высота сосуда составляет 42 см, диаметр горлышка – 32 см, тулова – 38 см при ширине стенок 0,5–0,7 см. Срез венчика округлый, без орнамента. Переход от шейки к плечикам опоясан рядом ямок, плечики украшены тремя рядами оттисков гладкого штампа, образующих горизонтальную елочку. Ниже идет ряд строенных семечковидных вдавлений, еще один ряд таких же оттисков опоясывает сосуд по нижней трети, отделяя придонную часть. На сосуде отмечены следы ремонта в виде двух парных сквозных отверстий. Цвет черепка коричневый, на изломе – темно-серый, структура теста однородная, с добавками шамота и песка. По ряду признаков (профилировка, округлый венчик, орнаментальные мотивы) сосуд ассоциируется с керамическими традициями усть-ишимской культуры, но выделяется отсутствием орнаментации по срезу венчика, бедностью композиции и разреженностью орнаментального поля. Учитывая перечисленные особенности, авторы полагают возможным датировать сосуд в пределах XIII–XV вв.

С погребальным комплексом кург. № 1 следует связывать развал стенки плоскодонного сосуда, обнаруженный в насыпи (рис. 2, 7 ). Черепки плотные, серо-коричневых оттенков, с примесью шамота. Основными элементами орнамента являются оттиски треугольной, квадратной или округлой палочки, горизонтальные или диагональные оттиски гребенчатого штампа, ямки, жемчужины и насечки. Ближайшие аналоги описанной керамики известны в могильниках Крючное 6 и Черталы III, расположенных в среднем течении р. Тара, в предтаежной зоне, и датируемых XV–XVI вв. н.э. [Позднесред-невековье…, 2012, рис. 40; Герасимов, Корусенко, 2014, с. 149]. Близкие по орнаментике сосуды зафиксированы Кыштовском могильнике, датировка которого укладывается в пределы XVII–XVIII вв. [Молодин, 1977, рис. 22, 1, 4 ].

Подвеска из кург. 1, выполненная из оловяни-сто-свинцового сплава в форме шестилепистково-го цветка, имеет диаметр 1,5–1,6 и толщину 0,2 см

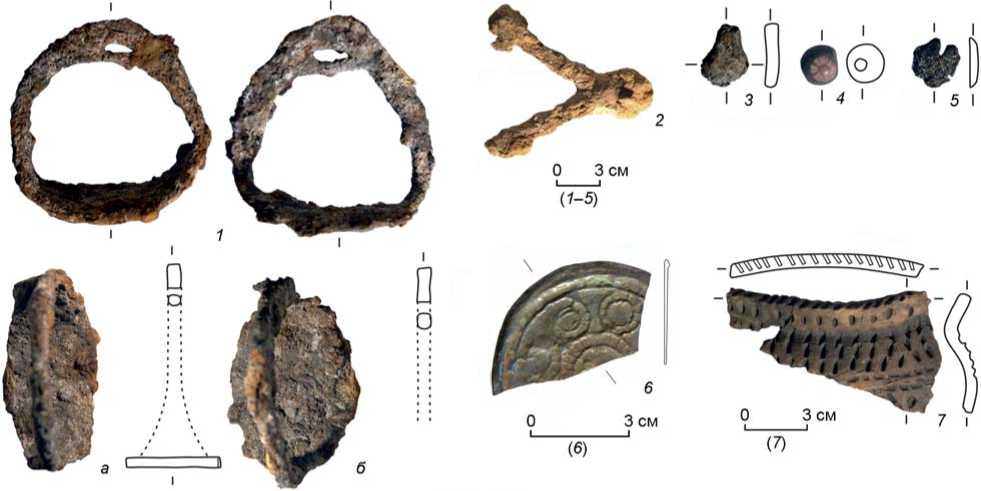

Рис. 2 . Курганный могильник Могильно-Старожильск V, находки.

1 – стремена из мог.1 кург.1; 2 – удила из кург. 28; 3 – подвеска из мог. 1Б кург. 2; 4 – бусина из мог. 1Б кург. 2; 5 – бляшка из кург. 1; 6 – осколок зеркала из кург. 28; 7 – фрагмент венчика сосуда из насыпи кург. 1.

(рис. 2, 5 ). Подобные изделия, выполненные из бронзы, известны в составе коллекции могильника Чеплярово 27 из Тарского Прииртышья, датируемого XVI–XVIII вв. [Корусенко, Баранова, 2012, рис. 10]. Плоская грушевидная подвеска из кург. 2 (рис. 2, 3 ) также изготовлена из оловянисто-свин-цового сплава, точных аналогов найти пока не удалось, но бляшки из подобного материала известны в коллекции могильника Черталы III, датируемого XIII–XIV вв [Баранова, Герасимов, Корусенко, 2014, с. 165].

Стремена из кург. 1 железные, кованные, одно арочной формы, с широкой подножкой, второе округлое, его подножка более узкая (рис. 2, 1а, б ). Размеры изделий 14–15 х 15 см, в верхней части расположены прямоугольные петли, пробитые в уплощенном центре дужек. Подобные изделия имеют широкий ареал распространения – от Забайкалья до степей Восточной Европы. Территориально ближайшие аналоги обнаружены в могильниках Абрамово-10 (Центральная Бараба XV–XVII вв. [Молодин, Соболев, Соловьев, 1990, рис. 60, 1 ]), Окунево VII (Тарское Прииртышье, XVI–XVII вв. [Матющенко, 2003, рис. 65]).

Бусина из кург. 2 сферическая, изготовлена из стеклянной пасты черного цвета, диаметр 1,2– 1,3 см, с трех сторон бусина декорирована: в центре белого поля красный глазок, от которого во все стороны расходятся красные лучи (рис. 2, 4 ). Точных аналогий предмету подобрать пока не удалось, но в коллекции могильника Паново I, датированного

XI–XIV вв., известна близкая по декору бусина [Коников, 2020, с. 124].

Нож из кург. 2 черешковый, его общая длина 15 см, из которых 10 см приходятся на прямоугольный в сечении черешок толщиной 4 и шириной 8,7 мм. Клинок с прямой спинкой, треугольный в сечении, острие отломано, от рукояти отделен уступами, смещен вверх относительно черешка. На клинке сохранились фрагменты дерева от ножен. Ножи такого типа хорошо известны в средневековых древностях Западной Сибири и сопредельных территорий. Исследователи соотносят их с традиционными предметами коренного населения, на смену которым с XVII столетия приходят изделия русских кузнецов [Молодин, Соболев, Соловьев, 1990, с. 45].

Железные удила из кург. 28 имеют квадратные в сечении грызла, сплющенные края которых изогнуты в петлю, удерживающую кольчатые псалии (рис. 2, 2 ). Изделия такого типа получают широкое распространение начиная с XIII–XIV вв. и практически не меняются вплоть до современности [Мо-лодин, Соболев, Соловьев, 1990, с. 82].

Фрагмент зеркала из белой бронзы размером 61 × 32 × 1–2 мм, диаметр изделия достигал 68 мм (рис. 2, 6). Лицевая сторона гладкая, изнаночная орнаментирована концентрическими кругами, соединенными «спицами». По внешнему полю располагаются 8 небольших окружностей, одним краем примыкающие к внешней части центральной композиции, другим к бортику. Аналоги известны в материалах Болгара, Г.Ф. Полякова выделяет их в группу В-I-23б, которая датируется XIII–XIV вв. [Город Болгар, 1996, с. 218–228]. К.А. Руденко относит такие зеркала к типу Д-III и находит аналоги в китайско-киданьских прототипах конца XI – начала XIII в. [Руденко, 2004, с. 115].

Захоронение животного, аналогичное найденному в объекте № 6, зафиксировано Б.А. Кониковым на курганном могильнике Иванов Мыс I в Тевриз-ском р-не Омской обл., датированном XIII–XIV вв. н.э. [Коников, 2019, с. 40].

Интересная особенность погребального обряда, зафиксированная в к. 2 – сооружение сруба, который был подожжен и потушен в процессе возведения насыпи. Аналогичный ритуал отмечен на могильнике Осинцево IV в Барабе, датированном XI–XII вв. [Бараба…, 1988, с. 104], но, в отличие от него, на наших курганах не отмечено признаков ровиков, характерных для памятников развитого Средневековья [Там же, с. 106]. В более позднее время, в XVI–XVIII вв. указанный ритуал получает широкое распространение на памятниках исторических предков тарских татар [Корусенко, 2003].

Таким образом, на основании анализа сопроводительного инвентаря и элементов погребальной обрядности исследованные комплексы могут быть датированы периодом XIV–XV вв.

В целом изученные погребения следует связывать с кочевым населением прииртышской лесостепи, возможно, тюркоязычным, по культурным особенностям сближающегося с тюрками Барабинской лесостепи, имевшими контакты с аборигенным населением южной тайги. В таком случае, могильник МС V можно рассматривать как свидетельство сложных этнокультурных процессов, происходивших в лесостепи Западной Сибири на закате эпохи Средневековья, которые требуют дальнейшего изучения. Например, зафиксированные в различных частях могильника следы ритуала обездвиживания покойных, косвенно могут свидетельствовать о смене групп населения на этой территории.

Список литературы Могильник Могильно-Старожильское V в Омском Прииртышье как источник по этнокультурной истории региона

- Бараба в тюркское время / В.И. Молодин, Д.Г. Савинов, В.С. Елагин, В.И. Соболев, Н.В. Полосьмак, Е.А. Сидоров, А.И. Соловьев, А.П. Бородовский, А.В. Новиков, А.Р. Ким, Т. А. Чикишева, П.И. Беланов. - Новосибирск: Наука, 1988. - 176 с.

- Баранова Н.С., Герасимов Ю.В., Корусенко М.А. Средневековые погребения из состава могильника Чер-талы 4: некоторые результаты изучения // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. - Т. XVIII. - С. 164-169.

- Герасимов Ю.В., Корусенко М.А. Погребальный комплекс Черталы: раскопки 2014 года и некоторые итоги изучения // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2014. - Т. ХХ -С. 146-149.

- Город Болгар : Ремесло металлургов, кузнецов, литейщиков / Л. Л. Савченкова, Ю.А. Семыкин, Г.Ф. Полякова, Т.А. Хлебникова, Д.Г. Мухаметшин, Ф.С. Хакимзянов. -Казань, б/и, 1996. - 300 с.

- Коников Б.А. Иванов Мыс I, курганный могильник. Тевризский район, Омская область. - Омск: Амфора, 2019. - 126 с.

- Коников Б.А. Паново I, курганный могильник. Усть -Ишимский район, Омская область. - Омск: Амфора, 2020. - 148 с.

- Корусенко М.А. Погребальный обряд тюркского населения низовьев р. Тара в XVII-XVIII вв. // Этнографоархеологические комплексы: Проблемы культуры и социума. - Новосибирск: Наука, 2003. - Т.7. - 192 с.

- Корусенко М.А., Баранова Н.С. Опыт реконструкции предметов одежды и украшений позднесредневекового населения бассейна реки Тары (по материалам могильника Чеплярово 27 // Этнографо-археологические комплексы: Проблемы культуры и социума. Т. 12. Омск: Наука, 2012. - С. 208-226.

- Матющенко В.И. Могильник на Татарской увале у д. Окунево (Ом VII). Раскопки 1998, 1999 годов. -Омск: Омск. гос. ун-т, 2003. - 64 с.+93 илл. (Новое в археологии Приитышья. Вып. 3).

- Молодин В.И. Кыштовский могильник. - Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1977. - 184 с.

- Молодин В.И., Соболев В.И., Соловьев А.И. Бараба в эпоху позднего средневековья. - Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1990. - 262с;

- Познесредневековые комплексы на озере Крючное (Средняя Тара) / Молодин В.И., Новиков А.В. Поздняков Д.В., Соловьев А.И. - Новосибирск: б. и. 2012 г. -162 с.

- Руденко К.А. Металлические зеркала золотоордынского времени из собрания Национального музея Республики Татарстан // Татарская археология. - Казань, 2004. - № 1-2 (12-13). - С. 111-156.