Могильник Заречное-1. Медведь - персонаж реального и сакрального миров

Автор: Соловьев А.И., Мыльникова Л.Н.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье на основании анализа фаунистических останков, обнаруженных в специальных «жертвенных» ямах под насыпью кург. 25 некрополя Заречное-1, поднимается один из вопросов, связанных с участием животных в сакральной деятельности и погребальной практике населения предтаежного Присалаирья в эпоху развитой бронзы. Из всего многообразия выявленных в ходе раскопок фаунистических находок в фокусе интереса оказываются археологические и остеологические материалы, связанные с медведем. Рассматриваются поведенческие реакции зверя, способы его добычи, возможности осуществить последнюю к фиксированному сроку. Делается вывод о крайне малой вероятности реализации такого сценария населением региона. Анализ травматических следов на фаунистических остатках медведя и типичных особенностей поведения зверя в обстановке реальной угрозы показал, что тот прием, которым был сражен медведь из исследованного комплекса, мог быть применен только к животному, знакомому с человеком, привыкшему к нему и не чувствующему опасности. Это обстоятельство, с учетом молодого возраста зверя, позволяет сделать вывод о выращивании медведя в неволе и отыскать аналоги сакральным действиям в драматургии Амуро-Сахалинского варианта «медвежьего праздника». Обнаруживаются и параллели, связывающие бусины-пронизки, выявленные в «жертвенной» яме, с ожерельем на шее зверя и объясняющие сакральный его смысл. Делается вывод о далеко зашедшей интеграции пришлого скотоводческого андроновского населения и автохтонных охотничье-рыболовческих популяций; о заимствовании у последних опыта экономической и духовной жизни и целого круга представлений, связанных с сакрализацией представителей местной фауны и норм ритуального обращения с ней, проявившихся в деликатной сфере погребального обряда.

Курган, «жертвенная» яма, медведь, охота, жертвоприношение, медвежий праздник, адаптация, верования

Короткий адрес: https://sciup.org/145146724

IDR: 145146724 | УДК: 903.7 | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0879-0884

Текст научной статьи Могильник Заречное-1. Медведь - персонаж реального и сакрального миров

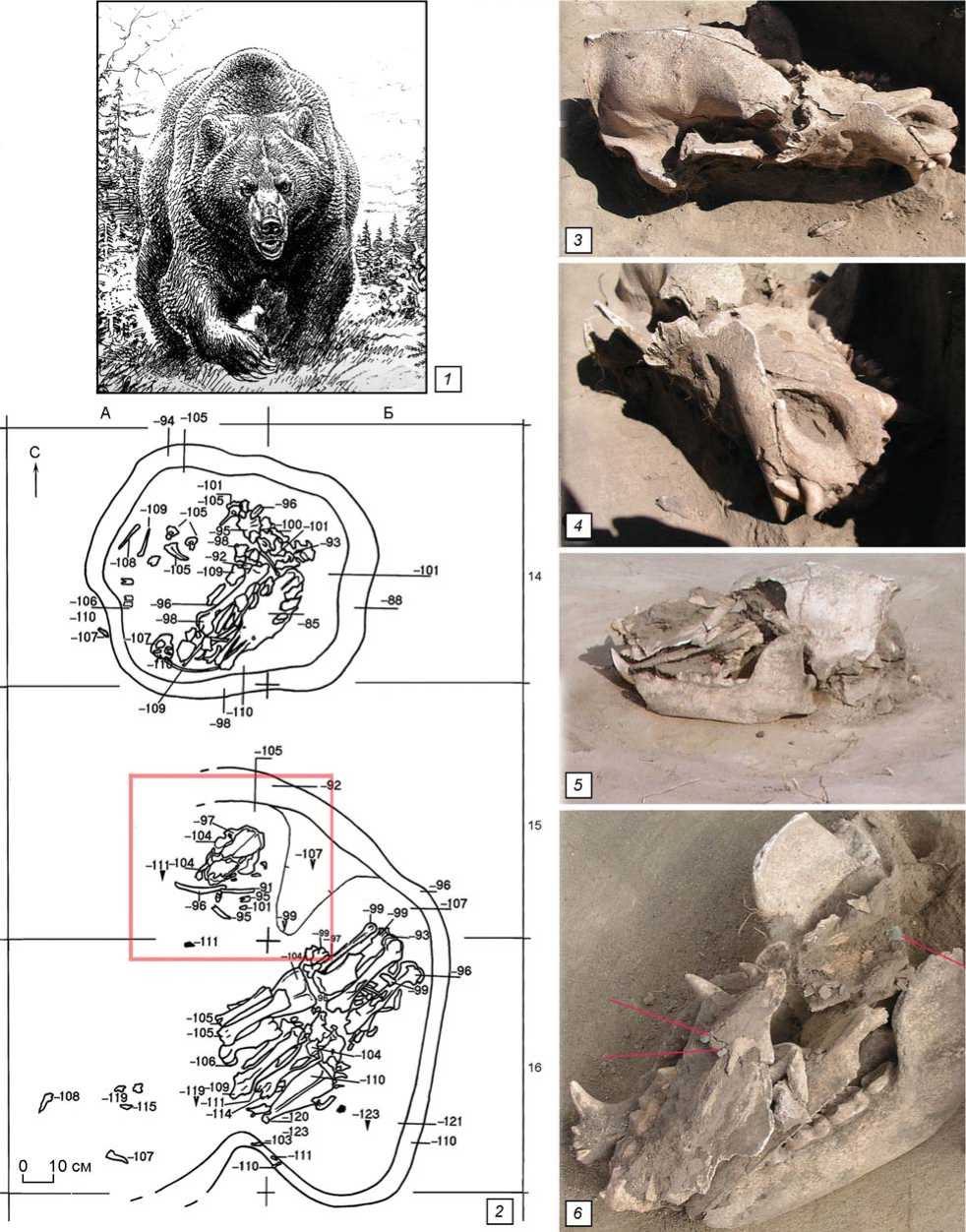

Летом 2007 г. Тогучинским археологическим отрядом ИАЭТ СО РАН совместно с НАЭ НГПУ проведено изучение комплекса памятников Заречное-1 в Тогучинском р-не Новосибирской обл. В ходе работ исследован кург. 25. В данной работе речь идет о жертвеннике (объект 8–9), представленном тремя скоплениями костей животных: кости и пробитый череп лошади, кости и пробитый череп медведя, кости и череп лошади, пробитые кости ног, кости и череп коровы, овцы и бобра. Хотя объект уже нашел свое отражение в публикации [Мыльникова, Дураков, Кобелева, 2010], его информационный потенциал далеко не исчерпан. И в данной работе остановимся лишь на одном фрагменте сюжета, связанном с медведем, остеологические остатки которого представлены разбитым черепом с нижней челюстью и с тремя бронзовыми бусинами-подвесками под нёбом (см. рисунок ).

Медведь, несмотря на широту своего распространения в Евразии и Северной Америке, не относится к числу часто встречающихся представителей животного мира, являясь своего рода штучным экземпляром. Являясь крупным и опасным существом (см. рисунок , 1 ), он по сей день считается почетным и дорогим трофеем. Еще недавно его добыча оставалась редким явлением и сопровождалась многочисленными табу и ритуалами [Гондатти, 1888, с. 74; Карьялайнен, 1994; Соколова, 2000, с. 122, 123; 2009, с. 542, 551, 547].

В среде охотников европейской части страны бытовало мнение о том, что существуют две разновидности бурого медведя – крупный «стервятник» или «скотинник», имеющий свирепый нрав, питающийся мясом и всегда старающийся добыть крупных копытных животных; и мелкий – «муравьятник», питающийся преимущественно растительной пищей и мелкими позвоночными, более миролюбивый, избегающий нападений на домашний скот и копытных представителей лесного царства. Фактически речь шла о медведях разных возрастных групп. Одни – молодые до 5 лет, которые еще не в силах сладить с такой добычей и не вкусившие мяса. Другие – «старики», набравшие силу и отведавшие вкус крови. Такие звери не упускают случай поохотиться на дикое или домашнее животное [Пажетнов, 1990, с. 86; Русская охота, 2012, с. 217]. Трансформации в характере и поведенческих реакциях зверя хорошо известны и по другим источникам. Косолапые, которые потешали публику на ярмарках и народных гульбищах, делали это только до определенного возраста, после чего у них начинал портиться характер, и они представляли реальную опасность для вожака и публики. Дрессировщики считают, что нет более коварного и непредсказуемого зверя, чем медведь [Малов, 2011, с. 6].

Повадки и особенности жизни медведя таковы, что зверя трудно гарантированно добыть к конкретному сроку. Это возможно лишь на берлоге или с относительной вероятностью «на овсах», приваде, ягоднике либо «на пасеке». Для рассматриваемого нами случая берлога отпадает, т.к. сооружение кургана пришлось на теплое время года. Проблематично для эпохи бронзы допущение о добыче медведя «на овсах». Да и сам способ такой охоты, равно как и на приваде, мало соответствовал возможностям арсенала. Слабо верится в использование загона. Вряд ли звери той эпохи относились к человеку с большим почтением, чем их далекие потомки, которые при малейшем подозрении на опасность прорывают цепь загонщиков или обходят стрелков. Не менее эфемерна добыча «на пасеках». Наличие медосборных участков с ульями нехарактерно для традиционных форм хозяйства коренного населения Сибири: ни степных и лесостепных скотоводов, ни охотников и рыболовов тайги. Тем более что и «овсы», пасека и малинники представляют для мишки только сезонный интерес. Использование же разного рода петель тоже проблематично по причине отсутствия в эпоху бронзы подходящего для них материала. Но, главное, все эти приемы не дают уверенно сти в том, что нужный зверь будет добыт в нужный час.

Поведенческие реакции заставляют медведя, если ему не удается избавиться от опасности, демонстрируя угрожающие выпады, перейти к реальной агрессии. Сила и непредсказуемость зверя делают его крайне опасным противником [Алексеев, 2008], добыча которого даже при наличии огнестрельного оружия и помощи собаки оставалась чреватой людскими потерями. Мощь удара передней лапы медведя способна сбить с копыт лошадь, «перебить хребет или сломать кости черепа крупному лосю, оторвать голову человеку» [Малов, 2011, с. 53–54; Черкасов 1990, с. 123]. Медведь-стервятник, особенно голодный, «чрезвычайно опасен и для человека; беда, если тот не заметит медведя и даст ему подкрасться к себе, тогда он вмиг очутится на плечах охотника и первым делом выбьет у него из рук оружие (курсив наш. – Авт. ), а потом уже примется ломать свою жертву» [Русская охота, 2012, с. 223]. Такая же информация о повадках зверя представлена в трудах Л.П. Сабанеева – одного из самых видных знатоков охоты в царской России. Медведь, отмечал он, первым делом «старается обезоружить человека и вышибает своими лапами все, что есть у него в руках, а потом уже, если удается, расправляется с несчастным по-своему» [2010, с. 487]. Аналогичным образом действует и сибирский сородич европейских бурых медведей, который «почти всегда сначала вышибает из рук кинжал или ружье, а затем сшибает лапами самого охотника» [Черкасов, 1990, с. 98].

Особенности разрушения черепной коробки медведя из кург. 25, указывают на то, что смертельный удар был нанесен сверху вниз с такой силой, что раздробив участки, с которыми имело контакт орудие, надломил верхнюю челюсть, почти отделив носовую часть от мозговой капсулы (см. рисунок , 2–5 ). Возникает вопрос – как и при каких обстоятельствах мог быть нанесен этот удар?

Заречное-1. Кург. 25. Остеологические материалы.

1 - медведь всегда остается зверем сильным, крепким на рану и опасным для добытчика; 2 - жертвенные ямы с костными остатками животных (в красной рамке - череп медведя), план (по: [Мыльникова, Дураков, Кобелева, 2010]); 3-5 - следы травматического повреждения черепа медведя; 6 - бусы-пронизки в ротовой полости медведя (верхняя челюсть, отделенная ударом, снята и перевернута в процессе разборки объекта); 3-6 - фото Л.Н. Мыльниковой ; 1 - рис. В. Горбатова (по: [Малов, 2011, с. 45]).

Острота реакции и темп передвижения зверя на порядки превосходят человеческие возможности. Убить медведя прицельным ударом, следы которого описаны выше, даже при наличии отвлекающей собаки, практически нереально. Такой удар мог быть нанесен только ничего не подозревающему зверю. А это возможно в том случае, если он привык к присутствию человека, и не воспринимает его как врага. Соблюдение этих условий и молодой возраст медведя предполагают вывод: этот медведь был выращен в неволе.

Содержание животных бок о бок с человеком – древняя традиция, известная по этнографическим материалам разных частей ойкумены. З.П. Соколова фиксировала ее у обских угров; айны, воспитывали лисиц, енотов, медведей, филинов, орлов; выращивали медвежат кеты, нивхи, ульчи, ороки, орочи, нанайцы. «Мотив выкармливания животных, птиц отмечен в сказках, что свидетельствует о древности традиции», – заключает исследователь [2000, с. 124, 126]. Прагматизм архаичного мировоззрения и его мифоло-гичность, представления о непрерывном круговороте жизни придавали движущим мотивам таких поступков несколько иные побудительные мотивы, нежели просто сострадание, столь обычное в современной среде. Особенно это относилось ко всему, что было связано с медведем в силу его особого положения в системе традиционных представлений, определяемого «его подобием человеку, толкуемым мифопоэтическим сознанием как указание на общее их происхождение или происхождение друг от друга» [Иванов, Топоров, 1982, с. 128]. И везде, где судьба сводила пути человека и этого необыкновенного зверя, возникали во многом схожие представления, складывались особые ритуалы, связанные с его почитанием. Пожалуй, наиболее известными из таковых на территории Северной Азии будут так называемые «медвежьи праздники», распространенные, кстати, и среди аборигенных племен Нового Света. Проблемам почитания медведя, медвежьим праздникам посвящен обширный корпус литературы (см. обзор: [Иванов, Топоров, 1982, с. 130; Соколова, 2000]). Остановимся лишь на некоторых важных для нас деталях.

На территории Северной Азии сложились и этнографически зафиксированы два основных варианта почитания медведя в форме медвежьих праздников, принципиально различающихся по способу «заполучения» культового объекта на торжество.

Первый, связанный с добычей зверя на охоте, фиксируется в таежной, традиционно охотничье-рыбо-ловческой среде, известен у обских угров. Он, с одной стороны, был периодическим праздником членов фратрии Пор, что свидетельствует о его древности, с другой, носит спорадический характер по случаю удачной охоты.

Второй известен у народов Нижнего Амура и Сахалина [Косарев, 2003, с. 42, 44; Соколова, 2000, с. 124, 126–128 ], связан с ритуальным обращением со зверем, выращенным в неволе. Чествование медведя в «мягкой» бескровной разновидности без последующего заклания фиксируется и западнее – у енисейских остяков (кетов) Красноярского края [Соколова, 2000, с. 124].

Обратим внимание на факт домашнего выращивания и воспитания зверя, который до 3–4-х лет (т.е. полного взросления) сохраняет толерантное отношение к человеку. Кеты заботились о медвежонке, «как о ребенке, и называли дочкой или сыном, держали в чуме, водили в гости, угощали лакомством, надевали на него ожерелье-ошейник, серьги и браслеты из меди (курсив наш. - Авт. ) . После трех лет медвежонка с надетыми на него украшениями отпускали в тайгу. Всех предупреждали, что отпускают «сына» или «дочь»; выращенного медведя никогда не убивали» [Соколова, 2000, с. 124]. У народов Нижнего Амура и Сахалина практиковалось выкармливание медвежонка женским молоком. В их варианте праздника медведя в нужный момент водят по поселку, разыгрывая мифологические сценки; угощают возле каждого дома, совершают перед ним возлияния, давая несколько капель вина и зверю; женщины и девушки исполняют перед ним специальные пляски, а голову самого «виновника торжества» украшают [Там же, с. 127]. Отметим, что в амурско-сахалинском варианте медвежий праздник устраивался «в память умершего сородича, как тризна по покойному» [Косарев, 2003, с. 54].

Мы не знаем драматургии событий, происходивших в середине II тыс. до н.э. на территории При-салаирья, однако отметим, что в момент отвлечения медведя разворачивающимся перед ним действием удобнее всего было нанести удар. Но возможна и более простая ситуация, когда зверя вели на ремнях несколько крепких мужчин, как это практиковалось у гиляков [Там же, с. 51].

Очень важным и семантически значимым моментом является украшение медведя, в частности надевание ожерелья-ошейника. Смысл этого акта сводится не только к приданию Топтыгину праздничного вида. Сакральное значение ожерелья (как и браслета, кольца, пояса) то же самое, что у любой непрерывной замкнутой линии-границы – «магического круга». Для правильного понимания этого сюжета уместно привести объяснение феномену «украшения» бронзовыми кольцами и перстнями сакральных зооморфных отливок зверей с угорских святилищ р. Ляпин и бронзовой фигурки волка из культового места усть-полуйского времени Вуграсян-Вад. Со ссылкой на материалы Г.И. Пелих, авторы находок отмечают, что «кольцо, надетое на изображение духа, означало, что последний «окольцован» т.е. приручен, подчинен воле шамана» [Гемуев, Молодин, Сагалаев, 1984, с. 75–76]. По сути, все фигурки были помещены во внутреннее пространство защитных колец. При этом ряд таких предметов размещался на шее изображений и может рассматриваться как алломорф ожерелий.

Поскольку медведь считался особым сакральным существом, принадлежащим миру, чуждому человеку, способным причинить ему вред и после смерти, магическая сила кольца, надо полагать, препятствовала возмездию духа, изолируя его силы, и помогала вместе с умилостивительными действиями погасить опасность. Именно поэтому важным представляется сохранение подобного ожерелья у приносимого в жертву зверя. Обратим попутно внимание на то, что у «народов Амура, перед тем как убить, на тело медведя надевали два специально сплетенных из травы пояса» [Соколова, 2009, с. 127], что можно рассматривать как типологический аналог нанизывания колец на тулово упомянутых фигурок западносибирского культового литья. В обоих случаях сакральный смысл этого акта видится близким.

Возможно, с о статками такого рода украшения (ошейника-ожерелья) с бронзовыми бусинами-про-низками связаны находки этих изделий у черепа медведя в погребальном сооружении (см. рисунок , 6 ). В том случае, если в обряде использовалась шкура, которая потом была положена в яму в свернутом виде (только так она могла в ней поместиться), бронзовые части ожерелья оказывались между одной из верхних складок плечевого пояса и нижней челюстью. После исчезновения органики и проседания костей под давлением земли они вполне могли оказаться как бы во рту зверя. Возможен и иной вариант. Если в ритуале использовалась только голова медведя, что также известно в обрядовой практике народов Северной Азии [Косарев, 2003, с. 45; Соколова, 2000, с. 121], единственным местом, «карманом», куда можно было поме стить принадлежащую косолапому и неотчуждаемую вещь (а именно таковым становился ошейник-ожерелье после надевания последнего на его шею), оставалась пасть. Или же место непосредственно под головой, т.е. под челюстью.

Разумеется, это всего лишь гипотезы, но нам не удалось пока обнаружить свидетельств, которые бы указывали на необходимость обрядового помещения в рот жертвенного животного бронзовых бус или пронизок. Впрочем, погребальная практика обских угров содержит определенные подсказки, способные дать некоторую опосредованную информацию. Среди мер, призванных защитить соплеменников от «беспокойных» усопших, было помещение камушка в рот покойного [Карьялайнен, 1994, с. 42, 96, 98, 145]. Возможно, что такую же цель преследовало и помещение в пасть медвежьей головы бронзовых бусин, которые сами по себе являлись оберегом. Но какую бы версию мы не приняли – ошейник-ожерелье, оставленный на шкуре «лесного хозяина», или низка бус, помещенных в его пасти, – они будут связаны с защитными, умилостивительными мерами.

Рассматривая параллели с обрядовой стороной медвежьего праздника, нельзя не обратить внимания на наличие в обоих его вариантах архаичной состав- ляющей, связывающей их с действиями похороннопоминального цикла (на эту особенность феномена обращали внимание исследователи, см. подробнее: [Косарев, 2003, с. 53, 54; Соколова, 2009, с. 543, 547–548]). Последний представляется важным, демонстрируя ретроспективную связь с нашими материалами. Разумеется, в настоящее время трудно восстановить всю цепочку, как и реконструировать систему представлений, связанных с участием этого зверя в погребальной церемонии населения андро-новского круга, оставившего памятник Заречное-1, но можно предположить некоторые аспекты верований, связанных с «князем леса», которые могли инициировать его «участие» в погребальной церемонии. В их числе представления о медведе как о родственнике (кровном предке), способном «признавать своих» и выполнять функции духа-охранителя [Гемуев, 1985], как о существе амбивалентном – представителе верхнего светлого мира – умирающем и воскресающем божестве (зимняя спячка) [Иванов, Топоров, 1982, с. 182], и одновременно, о персонаже хтониче-ского плана, связанного с нижними ярусами мироздания. В представлениях селькупов, вход в Нижний мир охраняет медведь, который является главным помощником Шамана в его путешествиях по «нижним дорогам», т.е. является зверем, способным путешествовать по разным мирам Вселенной, а следовательно, служить проводником душ в иных измерениях. На культовых рисунках самодийцев «шаман, спускающийся в Нижний мир, изображается сидящим на медведе» [Косарев, 2003, с. 51, 55]. Спорадическое передвижение на спине копытных известно и для времени колесниц. Само возникновение медвежьих мистерий отно сится исследователями к глубокой древности – еще к дошаманскому периоду [Косарев, 2003, с. 55; Соколова, 2009, с. 545]. Фантазия человека всегда опережала его реальные возможности. И едва ли полет мечты мог остановить суровый нрав лесного зверя, тем более, что существовал опыт его приручения. Ведь никто не мешал в мифических преданиях покорять иные миры, путешествуя на птице (или в ее образе). Антитезой ему в других – нижних измерениях – должны были стать возможности другого представителя животного мира. Воображаемые транспортные возможности медведя (как и некоторые другие мистические свойства) сближают его в системе традиционных представлений с конем. Такое обрядовое родство доживает до этнографической современности. Так, К.Ф. Карялайнен, ссылаясь на Витзена, сообщает, что остяки, «которые не могли убить в честь умершего лошадь, чтобы порадоваться и вывесить шкуру с оставленной головой, чтобы помолиться и принести перед ней жертву, убивают медведя... шкуру которого используют так же, как шкуру лошади» [1994, c. 96]. Такие представления едва ли могли сформироваться исключительно в лесной охотничье-рыболовческой среде. Здесь чувствуется серьезное и основательное влияние со стороны южных скотоводческих обществ.

Медведь не был привычным зверем на исторической родине андроновских племен, равно как и бобр с выдрой, обнаруженные в кургане. Место этих зверей в космогоническом пространстве скотоводческих племен (если оно вообще было) имело ничтожно малую величину. Появление представителей малознакомого для них мира в столь важном действии, как церемониал погребения, означает далеко зашедшую интеграцию пришельцев и местного населения не только в технологическом плане, улавливаемом археологическими методами, но и в мировоззренческой сфере, связанной с внедрением в новую экологическую среду и заимствованием соответствующего опыта экономической и духовной жизни у ее автохтонных обитателей. В этой ситуации стереотипной нормой поведения пришельцев была интуитивная попытка поставить себе на службу достижения местных культур путем использования навыков их природопользования, естественным следствием которых в духовной сфере явилось восприятие опыта сакральной жизни. Вся совокупность материалов свидетельствует об известной «варваризиции» андроновцев – о впитывании ими определенных элементов материальной культуры и мифо-ритуальных представлений у более адаптированных к окружающим условиям местных популяций.

Исследование выполнено в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН № FWZG-2022-0006 «Комплексные исследования древних культур Сибири и сопредельных территорий: хронология, технологии, адаптация и культурные связи».

Список литературы Могильник Заречное-1. Медведь - персонаж реального и сакрального миров

- Алексеев С. Т. Ох, охота! - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. - 272 с.

- Гемуев И.Н. Некоторые аспекты культа медведя и их археологические параллели. // Урало-алтаистика: Археология. Этнография. Язык. - Новосибирск: Наука, 1985. -С. 137-143.

- Гемуев И.Н., Молодин В.И., Сагалаев А.М. Древняя бронза в обрядности манси // Проблемы реконструкции в этнографии. - Новосибирск: Изд-во ИИФиФ СО АН СССР, 1984. - С. 62- 80. EDN: PDJCYJ

- Гондатти Н.Л. Следы языческих верований у инородцев северо-западной Сибири. - М.: Тип. Е.Г. Потапова, 1888. - 91 с.

- Иванов В.В., Топоров В.Н. Медведь // Мифы народов мира. - М.: Советская энциклопедия, 1982. - С. 128-131.