Могильники Дунхэйгоу и Хэйгоулян на северо-востоке Синьцзяна (Китай)

Автор: Шульга П.И.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXVII, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируются материалы могильников Дунхэйгоу и Хэйгоулян VII-III (II) вв. до н.э., находящихся в районе населенных пунктов Хами и Баликунь (северо-восточная часть Синьцзяна, Китай). Особое внимание уделено могильнику Хэйгоулян V-III (II) вв. до н.э., исследованному в 1993-94 гг., но, фактически, неизвестного археологам за пределами Китая. В настоящее время это единственный крупный однокультурный могильник европеоидного населения на востоке Синьцзяна, в котором инвентарь и звериный стиль почти полностью соответствуют культурам скифо-сибирского круга Казахстана, Саяно-Алтая и Синьцзяна. К таковым относятся зеркала медалевидные и с боковыми петлями, широко распространенные от Алтая до Забайкалья. Примерно такой же круг аналогий имеют детали поясной фурнитуры, ворворки, заколки и колокольчиковидные подвески, а также орнамент в виде «асимметричного листка» на крючках, в наибольшей степени характерный для пазырыкской культуры. Наиболее широкий круг аналогий имеют стилизованные клювовидные фигуры и серьги, встречающиеся в памятниках V-III вв. до н.э. от Урала до Северного Китая. Вместе с тем, керамические сосуды и погребальный обряд могильника Хэйгоулян имеют местные формы, существовавшие в районе Хами уже в VII в. до н.э., а возможно, и раньше. Памятники из Хами очерчивают южную часть ареала распространения скифоидных культур европеоидного населения, включающего могильники в западной части Монголии - пазырыкской культуры у границ с Республикой Алтай (Россия) и чандманьской культуры у границ с республикой Тыва (Россия).

Синьцзян, монголия, саяно-алтай, скифоидные культуры, могильники, погребальный обряд, инвентарь

Короткий адрес: https://sciup.org/145146181

IDR: 145146181 | УДК: 392.81 | DOI: 10.17746/2658-6193.2021.27.0742-0746

Текст научной статьи Могильники Дунхэйгоу и Хэйгоулян на северо-востоке Синьцзяна (Китай)

Могильники Дунхэйгоу и Хэйгоулян находятся в уезде Баликунь к северо-западу от г. Хами, примерно в 200 км от границы с Монголией. Указанная область на северо-востоке Синьцзяна уже со II тыс. до н.э. была местом контактов населения Синьцзяна, Монголии и Ганьсу. В начале I тыс. до н.э. ситуация существенно меняется. Связи района Хами с культурами Ганьсу и Северного Китая не фиксируются, но появляются захоронения VII–VI вв. до н.э., по инвентарю очень близкие культурам Алтая и Тывы [Шульга, 2010, с. 57–61]. В значительно большем количестве в районе Хами-Баликунь представлены могильники V–III вв. до н.э. в Дунхэйгоу (12 могил) и в Хэйгоулян (52 могилы) [Синьцзянский институт…, 2007; Мо Чжаньсюн, 2008].

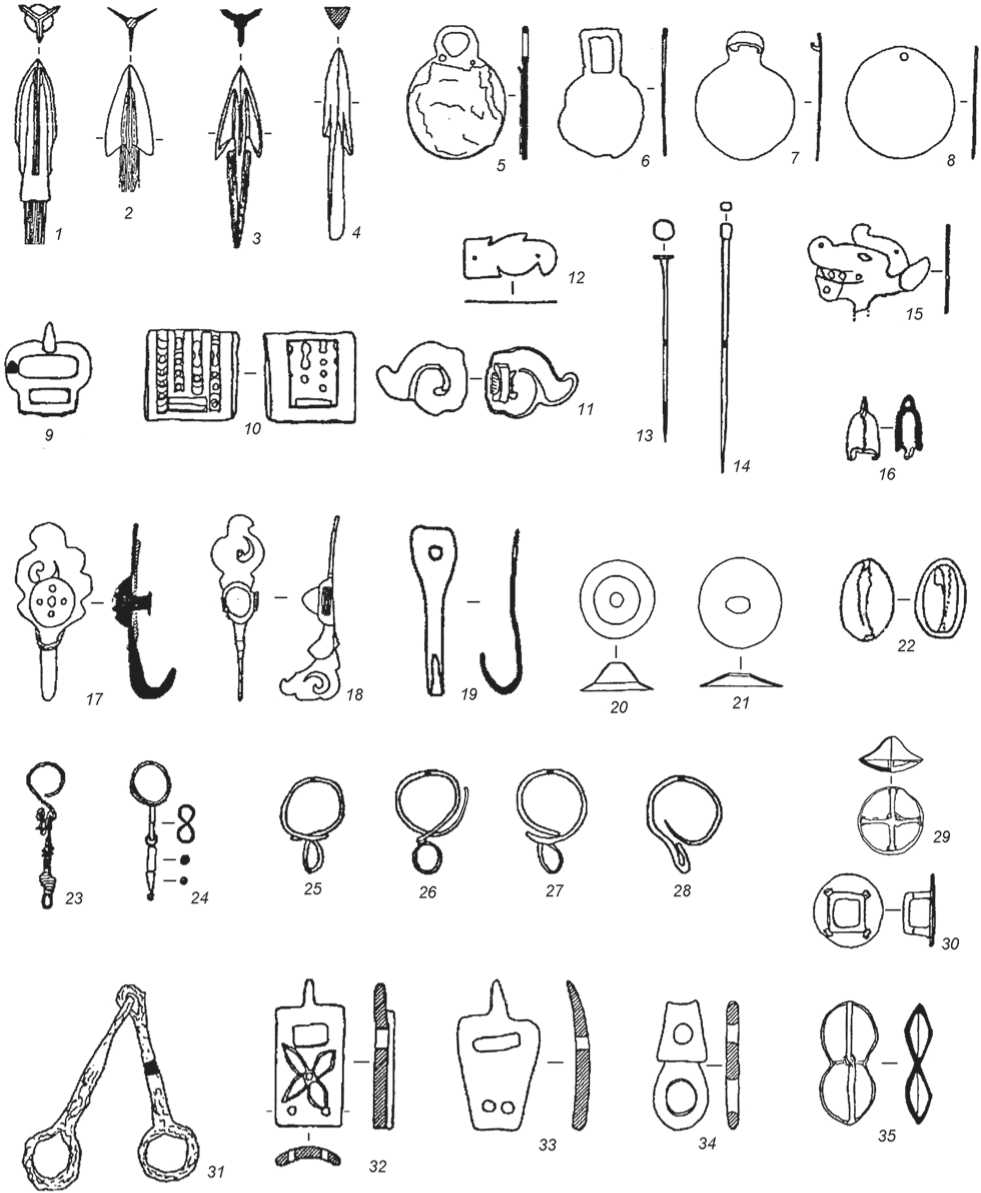

Наиболее однородным и представительным является могильник Хэйгоулян. Надмогильные сооружения представляли там располагавшиеся цепочками небольшие курганы диаметром около 5 м из камня и грунта. По центру находилась одна округлая в плане могила глубиной около 2 м с отвесными стенками или с подбоем в южной стенке. Характерной особенностью погребального обряда являются наличие основного погребения на дне могилы и расположенных в заполнении могил подхоронений частей костяков человека (иногда со скромным инвентарем). В могилах также находились ко сти лошади, овцы и крупного рогатого скота. В основное захоронение помещался один (иногда 2–3) умерший на спине, вытянуто, головой в западный сектор. Погребальная камера иногда представляла собой бревенчатый сруб. С умершими найдено значительно е количество разнообразных керамических сосудов (277 экз.), оружие (бронзовые и железные трехлопастные наконечники стрел, бронзовые вотивные кинжалы и чеканы), поясная и сбруйная фурнитура, оселки, ножи (20 бронзовых и 18 железных), шилья, медалевидные зеркала и украшения. Керамические сосуды кринковидных, баночных и чашевидных форм имеют аналогии в культурах яньбулакэ и субэйси. Преобладают сосуды с ручками, ушками для подвешивания и ручками-упорами. Орнамент, как правило, отсутствует. В целом, керамика и погребальный обряд имеют местные корни, и существенно отличаются от известных синхронных комплексов западной Монголии и Южной Сибири. Опубликованные бронзовые ножи, кинжалы (всего 20 экз.) и чеканы (3 экз.) являются довольно аморфными моделями длиной всего 6–8 см. Остальные изделия, по-видимому, полноразмерные*, в том числе бронзовые трехлопастные наконечники со скрытой (3 экз.) и выступающей (8 экз.) втулками и черешком (3 экз.) (см. рисунок, 1–4). Зеркал найдено 14 экземпляров: два китайских; семь зеркал с овальными или подпрямоугольными боковыми петлями (см. рисунок, 5, 6), одно с перпендикулярной петлей на ручке (см. рисунок, 7) и четыре простых медалевидных зеркала с отверстием для подвешивания (см. рисунок, 8). Все эти формы медалевидных зеркал в V–II вв. до н.э. были широко распространены от Алтая до Забайкалья [Кубарев, 1991, с. 98–101]. Из них наиболее хорошо датируемые происходят из пазырыкских погребений Чуйской степи конца IV – начала III в. до н.э. [Кубарев, 1987, рис. 34; 1991, рис. 99; 1992, рис. 27; и др.]. Примерно такой же круг аналогий имеют поясные пряжка, прорезная обойма и бляшка с перпендикулярной петлей (рис. 1, 9–11), ворворки, заколки и колокольчиковидные подвески (см. рисунок, 13, 14, 16, 20, 21). Орнаменты в виде «асимметричного листка» на крючках (см. рисунок, 17, 18) в наибольшей степени характерны для пазырыкской культуры, но встречается в Южной Сибири до Минусинской котловины. Пожалуй, наиболее широкий круг аналогий имеют стилизованные клювовидные фигуры (см. рисунок, 11, 12) и серьги, встречающиеся в памятниках V– III вв. до н.э. от Урала до Северного Китая. Серьги относятся к трем основным типам: 1) простейшие восьмерковидные, изготовленные из одного куска серебряной (бронзовой) проволоки (см. рисунок, 28); 2) восьмерковидные из двух частей – большого кольца с несомкнутыми концами и припаянного к нему колечка (см. рисунок, 25–27); 3) восьмерковидные из золотой проволоки с подвесками (см. рисунок, 23, 24).

Деталей конского снаряжения найдено сравнительно немного: двое железных удил, две роговых подпружных пряжки (см. рисунок , 29–31 ), два чумбурных блока (см. рисунок , 32 ), четыре бронзовых распределителя двух типов (см. рисунок , 29, 30 ) и один двоитель (см. рисунок , 35 ). В Южной Сибири такие детали довольно часто встречаются в погребениях V–III вв. до н.э. Однако к востоку от Синьцзяна и Тывы их редко находят, что также указывает на близость комплексам Южной Сибири.

Почти все изделия из Хэйгоуляна, за исключением керамики, имеют аналогии в Тыве, Горном Алтае, на Верхней Оби и в Казахстане. Наличие бронзовых сбруйных распределителей и двоите-лей (см. рисунок , 29, 30, 35 ), относительно ранних форм «колчанных» крючков (см. рисунок , 17–19 ), роговых наконечников с одним сильно выступающим жальцем (см. рисунок , 4 ), некоторые особенности зеркал и большое количество бронзовых ножей указывают на присутствие на могильнике

Инвентарь из могильника Хэйгоулян.

1–4 – наконечники стрел; 5–8 – зеркала; 9–11 – детали поясной фурнитуры; 12, 15 – нашивные бляшки; 13, 14 – заколки волос; 16 – колокольчиковидная подвеска; 17–19 – крючки; 20, 21 – ворворки; 22 – раковина каури; 23–28 – серьги; 29–35 – детали конского снаряжения. 1–3, 5–11, 13–21, 29, 30, 35 – бронза; 4, 32-34 – кость (рог); 12, 23–26 – золото; 27, 28 – серебро; 31 – железо (по: [Мо Чжаньсюн, 2008]).

Хэйгоулян погребений V–IV вв. до н.э. Верхняя граница могильника определяется по обломку китайского зеркала. Этот тип зеркал был распространен в Китае в III–II вв. до н.э. В целом мо-744

гильник Хэйгоулян может быть датирован V–III (II) вв. до н.э. Культура оставившего могильник населения относится к саяно-алтайскому кругу, но специфический погребальный обряд и керамика указывают на ее местные корни уже с раннескифского времени.

В могильнике Дунхэйгоу такого сходства между погребениями не наблюдается, что не удивительно, поскольку раскапывались они в разных местах и в небольшом количестве. Часть погребений там относится к VII–VI вв. до н.э. Инвентарь из них близок известному в Тыве и на Алтае, но не имеет ничего общего с погребениями в Северном Китае [Шульга, 2010, с. 57–61, рис. 54–57]. По мнению китайских исследователей, по меньшей мере четыре кургана из Дунхэйгоу по погребальному обряду и инвентарю близки к более ранним могильникам из района Хами. Они отнесены «к одной непрерывно существовавшей здесь культуре коренных жителей», и, вме сте с тем, определены «как памятник культуры сюнну начального периода Западной Хань» [Синьцзянский институт…, 2007, с. 59]. При этом памятники типа Дунхэйгоу и Хэйгоулян связываются с пришлыми сюнну, разгромившими юэчжи. Предполагается, что погребенные на дне могил V–II вв. до н.э. в могильниках Хэйгоулян и Дунхэйгоу являются победителями сюнну, а подхоронения останков людей в заполнении этих могил являются побежденными юэчжами. Как справедливо отметил Го У, проблема в том, что указанные захоронения в Дунхэйгоу были совершены раньше, и не могут быть связаны с завоевателями сюнну II в. до н.э. [Го У, 2012, с. 101]*. Из погребений V–III вв. до н.э. в Дунхэй-гоу особый интерес представляет подкурганное захоронение М012. В заполнении глубокой ямы находилось три слоя с костями людей и животных, в том числе костяк лошади. На дне располагалось основное погребение в срубе. На деревянном полу находились остатки костей человека, уложенного вытянуто, на спине, головой на северо-восток. Обнаружено довольно много фрагментов лака и кожи с рисунками черного цвета. Среди находок имелись изделия из золотой и серебряной фольги без изображений и с изображениями грифонов четырех типов. На трех золотых и трех прямоугольных пластинах изображена сцена терзания с упавшим на колено копытным грифоном и терзающим его кошачьим хищником с мордой волка [Шульга, 2010, рис. 55, 11, 12 ]. Следует отметить, что это первые найденные в Синьцзяне изображения своеобразных копытных грифонов. Территория распространения этого образа находится за пределами Синьцзяна – в полосе от Республики Алтай

(Россия) до Северного Китая. Бронзовая пластинка в виде головки существа с направленным вперед рогом (как у копытных грифонов в Дунхэйгоу) обнаружена и на могильнике Хэйгоулян (см. рисунок , 15 ). В других районах Синьцзяна изображений копытного грифона пока неизвестно, в том числе и на границе с Республикой Алтай (Россия), где существовал южный центр пазырыкской культуры.

Район Хами примыкает к области распространения образа копытного грифона от Республики Алтай до Северного Китая. Из этого можно заключить, что данный образ был заимствован из указанной области вме сте с комплексом инвентаря, включающего оружие, детали конского снаряжения и звериного стиля.

Захоронения в Дунхэйгоу и в почти неизвестном могильнике Хэйгоулян имеют особое значение для понимания этнокультурной ситуации в Центральной Азии V–III вв. до н.э. Анализ этих материалов указывает на длительное существование в районе Хами-Баликунь культуры европеоидного населения VII–III (II) вв. до н.э., близкой по инвентарю и звериному стилю культурам Алтая и Тывы [Шульга, 2010, с. 60–61; Го У, 2012]. Важно подчеркнуть, что подобные своеобразные погребения раннескифского времени с жертвенниками были обнаружены на могильнике Чесноково-1 в северо-западных предгорьях Алтая (Краснощёковский район Алтайского края, Россия) [Шульга, 1998а; 1998б]. В Чесно-ково-1 так же, как и на указанных могильниках, в заполнении могилы над захоронением основного умершего, находились полные костяки людей или их части. В некоторых дополнительно имелись поминальники с зернотерками и изделиями из кости. Можно предполагать, что предки погребенных в Чесноково-1 мигрировали на Алтай из района Хами на востоке Синьцзяна. В пользу этого говорит и сходство инвентаря между указанными регионами, существовавшее с VII по III в. до н.э.

В V–III (II) вв. до н.э. могильники Дунхэйгоу и Хэйгоулян продолжали оставаться самыми восточными в Синьцзяне крупными могильниками европеоидного населения с инвентарем и звериным стилем саяно-алтайского облика. Интересно, что почти на той же долготе (примерно в 700 км севернее) в северо-западной части Монголии исследован Улангомский могильник V–III вв. до н.э. европеоидного населения с инвентарем и звериным стилем саяно-алтайского облика [Цэвэндорж, 1978]. По всей видимости, указанные могильники маркируют существование по линии Хами-Улангом линии разграничения европеоидного и монголоидного населения в V–III вв. до н.э., отличающегося существенным культурным своеобразием.

Список литературы Могильники Дунхэйгоу и Хэйгоулян на северо-востоке Синьцзяна (Китай)

- Кубарев В.Д. Курганы Уландрыка. - Новосибирск: Наука , 1987. - 299 с.

- Кубарев В.Д. Курганы Юстыда. - Новосибирск: Наука, 1991. - 190 с.

- Кубарев В.Д. Курганы Сайлюгема. - Новосибирск: Наука, 1992. - 220 с.

- Цэвэндорж Д. Чандманьская культура // Археология и этнография Монголии. - Новосибирск: Наука, 1978. -С. 108-117.

- Шульга П.И. Синьцзян в VIII-III вв. до н.э. (Погребальные комплексы. Хронология и периодизация). - Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2010. - 238 с.

- Шульга П.И. Раннескифское погребение на р. Ча-рыш из могильника Чесноково-I // Древности Алтая. Известия лаборатории археологии. - Горно-Алтайск: Изд-во ГАГУ, 1998а. - Вып. 3. - С. 58-69.

- Шульга П.И. Группа раннескифских захоронений на реке Чарыш // Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во Института археологии и этнографии СО РАН, 1998б. - Т. IV. - С. 379-385.

- Го У. Синьцзян шицянь ваньци шэхуэй дэ каогу сюэ яньцзю (Археологические исследование поздних доисторических обществ на территории Синьцзяна). - Шанхай: Шанхайгуцзи чубаньшэ, 2012. - 549 с. (на кит. яз.).

- Синьцзянский институт культурных реликвий и археологии, Исследовательский центр культурного наследия и археологии Северо-Западного университета. 2006 нянь баликунь дунхэйгоу ичжи фацзюэ (Раскопки в 2006 году на археологическом объекте Дунхэйгоу, Баликунь) // Синьцзян вэньу. - 2007. - № 2. - С. 32-60. (на кит. яз.).

- Мо Чжаньсюн. Хэйгоулян муди юй дунхэйгоу муди дэ каогулэйсин сюэ бицзяо яньцзю (Сравнительное археологическое исследование могильников Хэйгоулян и Дунхэйгоу: магистерская диссертация). - Сиань: Си-бэй дасюэ, 2008. - 70 с. (на кит. яз.).