Мохучахань: могильник раннескифского времени в Синьцзяне

Автор: Шульга Петр Иванович, Шульга Даниил Петрович, Хаснулина Карина Артуровна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Китая

Статья в выпуске: 4 т.18, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются материалы могильника Мохучахань IX-VIII (VII) вв. до н. э., расположенного в уезде Хэцзин (Южное Притяньшанье). В 2011-2012 гг. на могильнике исследовано 236 погребений культуры Чауху, в том числе самые ранние из известных в этой культуре, датируемых китайскими и российскими исследователями в рамках X-VIII вв. до н. э. В настоящее время ранняя группа захоронений в Мохучахань является единственным представительным комплексом IX в до н. э. в восточной части скифского мира, существенно дополняющим материалы Аржана-1. В ходе сравнительного анализа отмечено сходство погребального обряда ранних погребений в Мохучаханьс захоронениями в кольцах из могильника Курту-2. Можно полагать, что схема погребального обряда бийкенской культуры могла сформироваться в Притяньшанье. Особое значение имеет и обнаружение в Курту-2 и в Мохучахань псалиев аржанского типа. Это хронологический маркер и показатель вовлеченности Притяньшанья в культурную общность преимущественно европеоидного населения Казахстана и Южной Сибири, существовавшую не только в VIII-VII вв. до н. э., но и в IX в. до н. э. - во время становления скифской культуры.

Синьцзян, китай, мохучахань, чауху, раннескифское время

Короткий адрес: https://sciup.org/147220095

IDR: 147220095 | УДК: 902.6 | DOI: 10.25205/1818-7919-2019-18-4-19-29

Текст научной статьи Мохучахань: могильник раннескифского времени в Синьцзяне

Shulga P. I., Shulga D. P., Hasnulina K. A. Mohuchahan: Early Scythian Age Burial Ground in Xinjiang. Vestnik NSU. Series: History and Philology , 2019, vol. 18, no. 4: Oriental Studies, p. 19–29. DOI 10.25205/1818-7919-201918-4-19-29

Могильник Мохучахань располагался в южных предгорьях Тянь-Шаня, к юго-западу от г. Урумчи, примерно в 55 км к северо-западу от уездного города Хэцзин, на террасе восточного берега реки Мохучахань-Усунь. Некрополь делится на две части (северо-западную и юго-восточную) оврагом, образованным сезонным водным потоком. В 2011 и 2012 гг. силами Института археологии и культурного наследия Синьцзяна здесь были проведены спасательные работы, в результате которых обнаружено и исследовано 248 погребений: в юговосточной части (сектор 1) – 170 погребений, и 78 – в северо-западной (сектор 2). Почти все они (235) относятся к раннему этапу скифской культуры IX–VIII (VII) вв. до н. э., за исключением 13 погребений эпох Хань и Цзинь.

Указанные 236 погребений в обоих секторах могут быть отнесены к культуре Чауху, наиболее полно изученной в Синьцзяне [Чжан Цюаньчао и др., 2005; Хань Цзянье, 2007; Шао Хуйцю, 2008; Хань Цзянье, 2017; Шао Хуйцю, 2013] и сравнительно хорошо известной в России [Худяков, Комиссаров, 2002; Шульга, 2010; Комиссаров, 2011], хотя и имеют определенные отличия от других подобных могильников. Наиболее полно особенности погребального обряда, а также инвентаря культуры Чауху удалось проследить в местности Чауху-гоу, прежде всего, на полностью исследованном могильнике Чаухугоу-4 (вскрыто 248 могил) и могильнике Чаухугоу-1 (вскрыто 234 могилы), находящихся всего в 48 км к востоку от Мохучахань [Синьцзян чауху.., 1999; Шульга, 2010]. Отличительная особенность планиграфии могильников культуры Чауху – большое количество захоронений (до 700), устраивавшихся на очень близком расстоянии друг от друга последовательно в каком-либо направлении, в основном, северном. Благодаря установленной последовательности захоронений там удалось впервые для Синьцзяна понять особенности эволюции погребальных сооружений, погребальной обрядности и инвентаря в течение трех-четырех столетий (VIII– V вв. до н. э.).

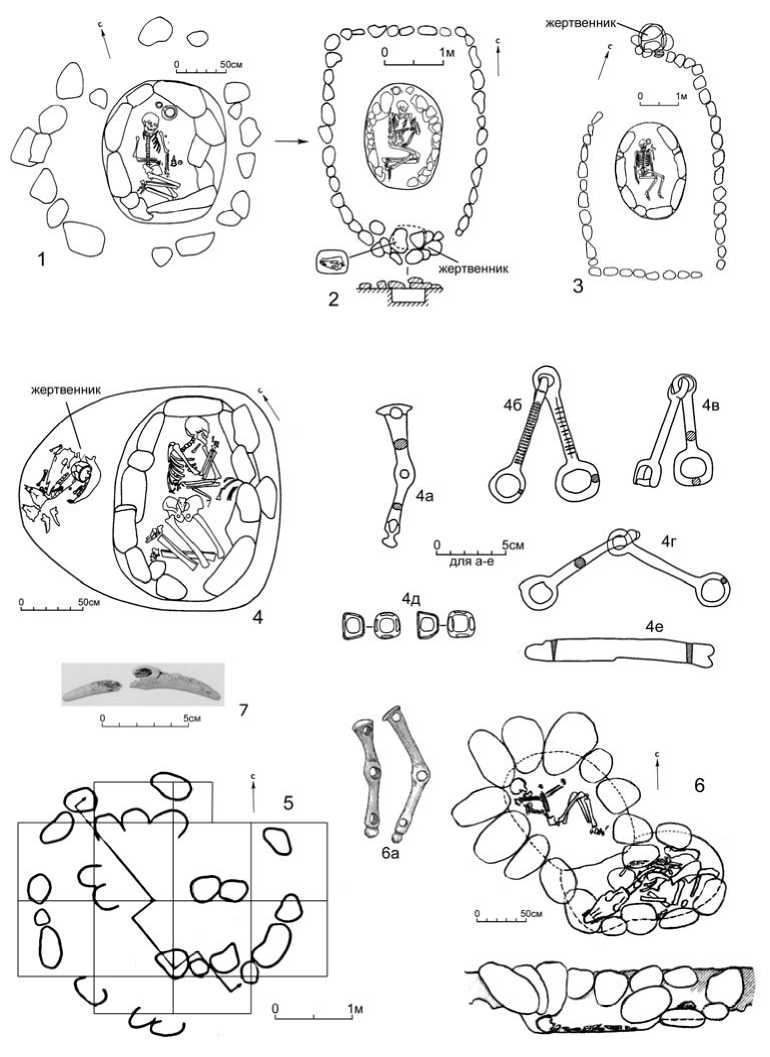

Захоронения в Чаухугоу-4, как правило, совершались в оградах из крупных галек, уложенных в один ряд. На первом этапе самые ранние оградки в южной части могильника в плане сооружались в виде овала или окружности. Но вскоре они приобрели основную подтреугольную (стремечковидную) форму с выгнутыми сторонами (рис. 1, 3 ). В конце этапа 1 на вершинах оград-«треугольников» начали устраивать небольшие ямки с жертвенными захоронениями шкур лошадей с черепами и костями ног (рис. 1, 3 ). Конское снаряжение (только удила и псалии от уздечек) помещалось не в этих жертвенниках, а с человеком в могиле. Умершие захоранивались в сложенных из камня погребальных камерах, установленных в овальных могилах глубиной около 1,5–2 м. Большинство камер имели в одном или двух торцах своеобразные проходы. На первом этапе оставлялось по два таких прохода. Ограды и умершие в Чаухугоу-4 ориентировались на северо-запад или в меридиональном направлении (рис. 1, 3 ). Умершие погребались на дне ямы в один слой по 1–3 человека. Их размещали на спине с подогнутыми ногами головой к вершине «треугольника» с керамическими сосудами в головах и немногочисленным инвентарем по сторонам тела (рис. 1, 3 ).

На более поздних (втором и третьем) этапах в северной части могильника Чаухугоу-4 ограды вновь приобретают форму эллипса, затем становятся округлыми. Над самыми позд-

Рис. 1. Материалы могильников Мохучахань (сектор 1) ( 1 , 2 , 4 ), Чаухугоу-4 ( 3 ) и Курту-2 ( 5 , 6 ):

1 – план могилы М12 с оградкой (сектор 1); 2 – план могилы М2 с оградкой и жертвенником (сектор 2); 3 – план могилы с оградкой и жертвенником; 4 – план могилы М54 с жертвенником; 4а–4е – бронзовые детали сбруи и нож из М54; 5 – план кольца 3; 6 – план и разрез погребения человека и лошади в кольце 3; 6а – роговые псалии аржанского типа из кольца 3; 7 – фрагменты рогового псалия из могилы М32 ( 1 , 2 , 4 , 4а–4е , 7 – по: [Чжан Тенань и др., 2016, рис. 21, 77, 78, 252, табл. 24, 3 ]; 3 – по: [Синьцзян чауху.., 1999, рис. 27]; 5 , 6 , 6а – по: [Сорокин, 1966, рис. 3, 5])

Fig. 1. Materials of Mohuchahan burial ground (section 1) ( 1 , 2 , 4 ), Chawuhugou-4 ( 3 ) and Kurtu-2 ( 5 , 6 ):

1 – ground plan of tomb-М12 with fence (section 1); 2 – ground plan of tomb-М2 with fence and sacrifice (section 2); 3 – ground plan with fence and sacrifice; 4 – ground plan of tomb М54 with sacrifice; 4а–4е – bronze harness and knife parts from M54; 5 – plan of ring 3; 6 – plan and section of the burial of man and horse in the ring 3; 6а – arzhan type horn psalium from a ring 3; 7 – fragments of horn psalium from tomb-М32 ( 1 , 2 , 4 , 4а–4е , 7 – by: [Zhang Tienan et al., 2016, fig. 21, 77, 78, 252, tab. 24, 3 ]; 3 – by: [Xinjiang chawuhu.., 1999, fig. 27]; 5 , 6 , 6а – by: [Sorokin, 1966, fig. 3, 5])

ними могилами в рамках оградок появляются невысокие насыпи. Количество умерших в могилах увеличивается до 9–21 человек, укладываемых последовательно слоями. Проходы в камерах постепенно исчезают, но появляются дромосы для подхоронений. Увеличивается доля оград с подхоронениями жертвенных лошадей, чаще встречаются детали сбруи (в том числе застежки седельных ремней), поясная фурнитура, оружие (наконечники стрел) и оселки. Там же, в финальных погребениях типа АI (этап 1), найдено и три зеркала.

Материалы из Мохучахань имеют с могильниками в Чаухугоу много общего, но есть и существенные отличия. В значительной мере эти отличия объясняются более ранней датой его функционирования, а также культурной спецификой местных обитателей. В этом отношении могильник Мохучахань выглядит в культуре Чауху несколько обособленно, как и курган Аржан-1 в Туве, также хронологически предшествовавший другим исследованным там раннескифским комплексам.

В могильнике Мохучахань мы также видим довольно плотное расположение большого количества захоронений в оградах, находившихся в непосредственной близости друг от друга. Формирование могильника происходило, вероятно, не столь упорядоченно, как в Чауху-гоу-1 и 4, но очевидно, что захоронения производились в целом также последовательно в северном направлении. Показательно, что в южной группе (сектор 1 – 170 погребений культуры Чауху) находились самые ранние погребения, а в северной – самые поздние (сектор 2 – 65 погребений культуры Чауху). На ранних этапах большинство оградок устраивались по периметру могильных ям, а потому они имели овальную или округлую форму и небольшие размеры (рис. 1, 1 ), как и самые ранние в Чаухугоу-4. В средней части сектора 2 появляются могилы с довольно большими оградами в форме стремени, и по направлению к северу доля их увеличивается (рис. 1, 2 ). В отличие от Чаухугоу-4, вершины оград обращены не в северную, а в южную сторону. Вполне вероятно, что эта обратная (по отношению к умершему) ориентация оград явление осознанное, отражающее этническую специфику населения в Мохучахань (ср. рис. 1, 2 и 1, 3 ). В позднем северном секторе 2 почти все могилы сопровождались обращенными на юг стремечковидными оградами (рис. 1, 2 ). У некоторых из них имелись жертвенные (?) выкладки, в том числе с черепами лошади. Могильные ямы в Мохучахань неглубокие – от 30–50 см до 100–150 см. Сложенные из камня погребальные камеры, как правило, также имеют в торцах проходы (рис. 1, 2 ). На начальном этапе в секторе 1, преимущественно, устраивался один проход с северной стороны, или его совсем не было (рис. 1, 1 ). Затем стали преобладать камеры с двумя проходами, но сохранялись и с одним проходом. Ноги умерших подогнуты. Тела укладывали чаще не на спину (как в Чаухугоу), а на левый или правый бок (рис. 1, 1 , 2 , 4 ). Инвентарь размещался подобным образом, в частности, керамика обычно ставилась с севера в проходе (рис. 1, 1 , 2 ). В большинстве случаев на всех участках погребался один человек (192 могилы). 26 погребений были парными. Второго умершего, как правило, подхоранивали по прошествии нескольких лет, сдвигая в сторону кости погребенного ранее. Сдвинутые кости фиксируются в разрозненном состоянии, что указывает на полное разложение плоти и связок к моменту подхоронения второго умершего. Чаще всего в парных погребениях находились костяки однополых умерших: мужчин (12 могил), реже – женщин (3 могилы). В восьми могилах были погребены мужчина с женщиной, при этом почти всегда подхоранивалась женщина. Все парные погребения довольно равномерно распределены по могильнику. Групповые погребения (3–4 человека) зафиксированы в пяти могилах, из которых две находились по краям групп и могли быть пристроены позже, а три устроены на окраине позднего сектора 1. Это соответствует отмеченной в Чаухугоу тенденции постепенного увеличения количества подхораниваемых в одной погребальной камере. На могильнике также зафиксировано шесть кенотафов.

Судя по планиграфии могил и инвентарю, погребения раннескифского времени в юговосточной части могильника Мохучахань (сектор 1) совершались значительно раньше, чем в северо-западной. Однако погребальная обрядность везде почти одинаковая. Существенные различия наблюдаются только в форме постепенно изменявшихся оград и жертвенников. В самой ранней группе могил № 1 в юго-восточном секторе 1 сохранившиеся ограды имели ISSN 1818-7919

овальную или округлую форму (рис. 1, 1 ), а жертвенники с черепами лошадей устраивались в сравнительно больших ямах, или на уступе рядом с умершим (рис. 1, 4 ). В остальных группах № 2 и № 3 сектора 1 ограды уже приобретают такую же стремечковидную форму, как и в позднем северном секторе 2 (рис. 1, 2 ), но без жертвенников на вершинах. Таким образом, на могильнике прослеживается эволюция оград: 1) овальные и округлые (рис. 1, 1 ); 2) стремечковидные без жертвенников; 3) стремечковидные с жертвенниками (рис. 1, 2 ). Данное наблюдение показывает, что захоронения в южном секторе 1 не однородны, поэтому на могильнике Мохучахань необходимо выделять не две, а по меньшей мере четыре группы памятников. Анализ инвентаря также подтверждает специфику этих групп.

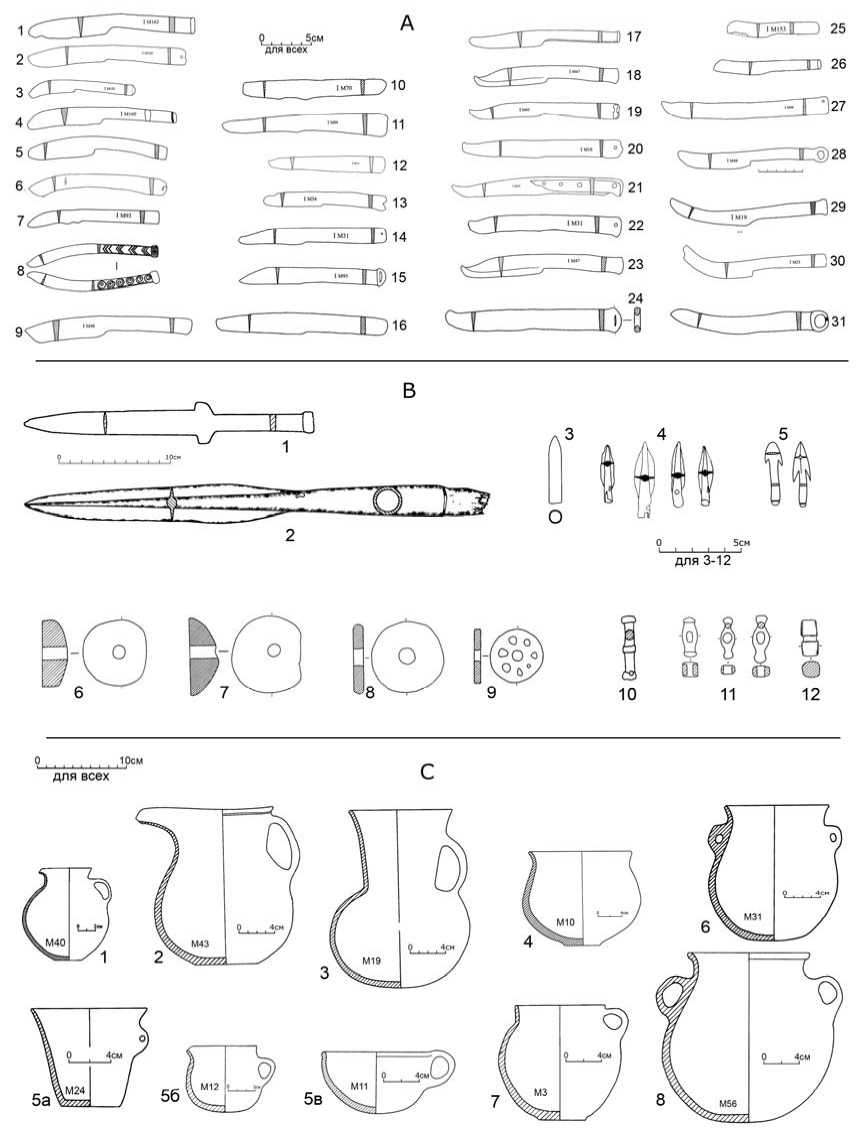

Могильник Мохучахань выделяется среди других памятников культуры Чауху значительным количеством инвентаря. Самую большую группу составляют лепные керамические сосуды (177 экз.), найденные в большинстве могил. Керамический комплекс существенно отличается от известного в Чаухугоу. В частности, совсем нет характерных для Чаухугоу кружек со сливом и котлов со сливом (рис. 2, С). Окрашенные сосуды представлены лишь тремя экземплярами, при этом криволинейный орнамент имеется лишь на одном сосуде из сектора 2 (М34). Исходя из большого количества расписной керамики на прилегающей территории в памятниках нескольких культур VIII–VI вв. до н. э., логично предположить, что могильник Мохучахань функционировал до широкого распространения данной традиции.

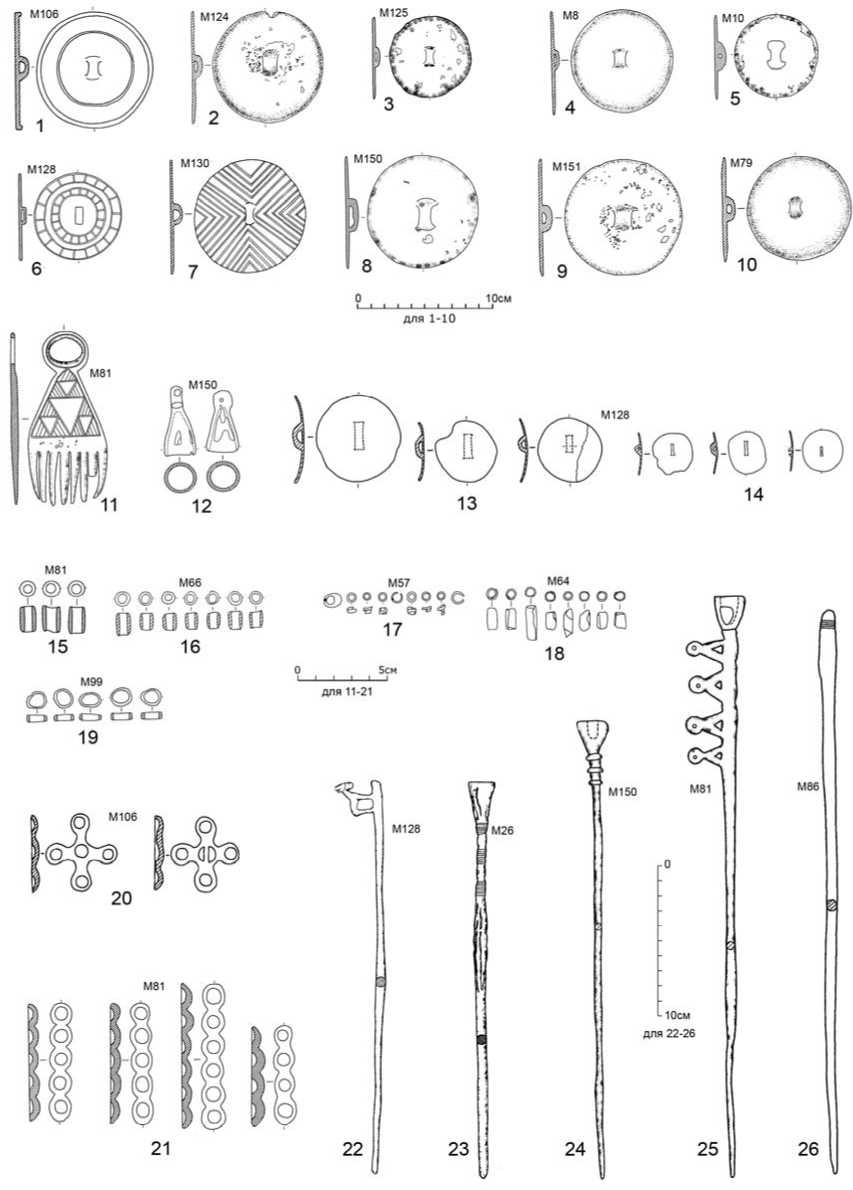

На могильнике найдено значительное количество бронзовых изделий (258 экз.), в том числе: 87 ножей; копье; кинжал; 9 наконечников стрел; 3 палия; 6 удил; 8 распределителей; 11 зеркал с петелькой на обороте; около 40 бляшек; большое количество украшений, в том числе пронизок и своеобразных женских наборов, состоящих из крупных «заколок», планок с жемчужным орнаментом и крестовых бляшек, а также другие изделия. Получено также значительное количество предметов из рога (кости). Основная часть инвентаря происходит из раннего сектора 1, предварительно датируемого в рамках IX в. до н. э. Если эта дата верна, то сектор 1 в Мохучахань можно считать самым ранним и наиболее представительным погребальным комплексом ранних кочевников на востоке Евразии. Соответственно, любое обнаруженное там изделие представляет особый интерес уже в силу его относительной древности по сравнению с другими раннескифскими могильниками. Далее мы кратко остановимся на характеристике инвентаря из сектора 1.

В трех погребениях впервые за пределами Южной Сибири обнаружены фрагмент рогового псалия и три бронзовых псалия редкого аржанского типа (рис. 1, 4а ) с бронзовыми удилами (рис. 1, 4б , 4в , 4г ), соотносимых с самыми ранними уздечками кочевников. Из сектора 1 происходит наиболее крупная в Синьцзяне полностью опубликованная серия из 63 бронзовых ножей, которые могут быть подразделены на выгнутообушковые (рис. 2, А1-9 ), вогнутообушковые (рис. 2, А25-31 ), прямые и с отогнутым вверх концом лезвия (рис. 2, А10-24 ). В целом они существенно отличаются от ножей из Чаухугоу-1, 4, что в значительной степени обусловлено их большей древностью. Предварительно можно выделить следующие особенности указанных ножей от коллекции из Чаухугоу: 1) почти у всех ножей из Мохучахань выделена рукоять; 2) редко встречаются кольчатые навершия (всего четыре случая) (рис. 2, А28 , 31 ); 3) значительная доля ножей с отогнутым вверх концом лезвия (в Чаухугоу отсутствуют) (рис. 2, А17-24 ); наличие двух ножей (дуговидного и с «аркой на кронштейне»), имеющих аналогии эпохи поздней бронзы и переходного времени в Казахстане, Южной Сибири и Монголии (в Чаухугоу ножи таких типов отсутствуют) (рис. 2, А8 , 15 ).

Особый интерес представляют найденные в секторе 1 при женских костяках 10 зеркал, а также украшения: 1) многочисленные бронзовые бляшки с петелькой на обороте (рис. 3, 13 , 14 ) и разнообразные бронзовые бусы-пронизки (рис. 3, 15–19 ); 2) немногочисленные, но очень характерные и необычные наборы из крестовых нашивных бляшек (рис. 3, 20 ), планок, украшенных полушарными выступами-«жемчужинами» (рис. 3, 21 ) и «заколок» неясного назначения длиной от 26 до 39 см (рис. 3, 22–26 ), помещавшихся перед грудью умерших. Подобные наборы встречены впервые, но отдельные единичные детали в Синьцзяне известны.

Рис. 2. Могильник Мохучахань, сектор 1. Инвентарь:

А – ножи; B – оружие ( 1–5 ), пряслица ( 6–9 ) и застежки ( 10–12 ); C – основные формы керамических сосудов. Бронза – А1–А31 , B1 , B2 , B4 , B5 , B9–B11 ; кость (рог) – B3 , B6–B8 , B12 , керамика – C1–C8 . Все изображения по: [Чжан Тенань и др., 2016, рис. 364]

Fig. 2. Mohuchahan burial ground, section 1. Inventory:

А – knifes; B – arms inventory ( 1–5 ), distaff ( 6–9 ) and clips ( 10–12 ); C – basic forms of ceramic vessels. Bronze – А1– А31 , B1 , B2 , B4 , B5 , B9–B11 ; bone (horn) – B3 , B6–B8 , B12 , ceramics – C1–C8 . All images by: [Zhang Tienan et al., 2016, fig. 364]

Рис. 3. Могильник Мохучахань, сектор 1. Инвентарь из бронзы:

1–10 – зеркала; 11 – гребень; 12 – колоколовидные подвески; 13 , 14 – бляшки; 15–19 – бусы-пронизки; 20 – крестовые бляшки; 21 – планки с жемчужным орнаментом; 22–26 – «заколки». Все изображения по: [Чжан Тенань и др., 2016, С. 11–214]

Fig. 3. Mohuchahan burial ground, section 1. Bronze equipment:

1–10 – mirrors; 11 – comb; 12 – bell-shaped pendant; 13 , 14 – metal plate; 15–19 – threading beads; 20 – cross-tip metal plate; 21 – pearl-ornament strips; 22–26 – «clips». All images by: [Zhang Tienan et al., 2016, p. 11–214]

В настоящее время погребения в секторе 1 являются единственным столь ранним представительным комплексом в восточной части скифского мира, существенно дополняющим материалы Аржана-1, позволяющим по-новому взглянуть на процессы формирования раннескифской культуры. Большая часть образцов из погребений по С14 датируется около 1000 г. до н. э. [Чжан Тенань и др., 2016. C. 317], но более вероятно, что могильник функционировал в IX–VIII(VII) вв. до н. э. Китайские исследователи обоснованно полагают, что захоронения X(?)–IX вв. до н. э. в юго-восточном секторе 1 Мохучахань наиболее ранние в культуре Чау-ху. Совершенные позже захоронения в северо-западном секторе 2 синхронизируются ими с ранними могилами из могильников в Чаухугоу VIII в. до н. э. [Там же. C. 318, 321]. Судя по приведенной таблице, радиоуглеродные датировки захоронений в Мохучахань по дереву и костям ложатся в X–IX вв. до н. э. [Там же. С. 352–353], но явной разницы во времени между секторами по ним не видно. Очевидно, это следствие слишком широких допусков и несовершенства метода. Так или иначе, но столь ранняя дата подтверждается наличием в трех могилах четырех псалиев аржанского типа, встречающихся в Южной Сибири на памятниках IX–VIII вв. до н. э. (рис. 1, 4а ). Верхний диапазон дат из погребений Мохучахань по С14, в целом, был принят К. В. Чугуновым, предположившим, что группа погребений в Мохуча-хань с указанными псалиями может быть более ранней, чем Аржан-1, т. е. относится к IX в. до н. э. [Чугунов, 2018. С. 274]. На более раннюю дату, по мнению автора, указывает и отсутствие там звериного стиля [Чугунов, 2017. С. 492]. Однако необходимо отметить, что в соседствующей с северо-востока культуре Субэйси на раннем этапе могильника Янхай-2 практически весь замечательный звериный стиль представлен изображениями только на сохранившихся деревянных ведрах и блюдах [Шульга, 2010, рис. 39, 41, 43, 45, 46, 49]. Если бы в Янхае-2 изделия из дерева не сохранились (как в Мохучахань), то и там бы звериный стиль фактически отсутствовал.

Следует обратить внимание на наличие в инвентаре сектора 1 «поздних» изделий. Так, в могиле М54 (рис. 1, 4 ) вместе с псалием аржанского типа были найдены бронзовые уздечные распределители с цельным верхним щитком (рис. 1, 4д ). Аналогии им известны в значительном количестве в памятниках VII в. до н. э. Казахстана и Южной Сибири. В Аржане-1 и в других комплексах с подобными псалиями какие-либо распределители отсутствуют. Между тем, на юге Восточной Европы эти детали бытовали в IX–VIII вв. до н. э. [Махортых, 2017. С. 173]. Обнаружение в Мохучахань распределителей «классической» формы с пса-лиями аржанского типа пока не находит обоснованного объяснения. Довольно поздними выглядят фрагмент рогового псалия из могилы М32 (сектор 1) с окончанием, похожим на клювовидное (рис. 1, 7 ) [Чжан Тенань и др., 2016. Табл. 24, 3 ], а также бронзовое пряслице («колесико-амулет») в М12 (рис. 2, B9 ). Все известные к настоящему времени документированные подобные пряслица происходят из более поздних комплексов.

В завершение краткого обзора обратим внимание на уже отмечавшееся (Чугунов, 2017. С. 494) сходство погребального обряда в секторе 1 в Мохучахань с обрядом в кольцах могильника Курту-2 в Горном Алтае (Восточный Казахстан) [Сорокин, 1966. С. 43–45]. Исследованные в Курту-2 пять объектов представляли собой ограды диаметром до 4 м, в рамках которых располагались овальные могильные ямы глубиной 0,5–0,6 м. Стенки их обкладывались крупными гальками. На дне двух могил зафиксированы костяки умерших, уложенных на левый бок с подогнутыми ногами, головой в северо-западный сектор (рис. 1, 5 , 6 ). Инвентарь отсутствовал. В кольце 3 имелось обложенное гальками подхоронение лошади, примыкавшее к могиле человека с юго-востока (рис. 1, 6 ). У морды лошади находились характерные псалии аржанского типа (рис. 1, 6а ). В последние десятилетия захоронение в кольце 3 считается самым ранним погребением бийкенской культуры Горного Алтая. Действительно, в более поздних бийкенских захоронениях прослеживаются все основные черты погребальной обрядности, зафиксированные в кольце 3 из Курту-2: наличие внешнего кольца; захоронение умершего в мелкой яме или у поверхности в каменной конструкции; положение человека на боку с подогнутыми ногами, головой в северо-западный сектор; наличие примыкающего с юго-востока подхоронения туши лошади или черепа со шкурой. Относи- ISSN 1818-7919

тельно истоков этого обряда и собственно бийкенской культуры существует ряд предположений общего порядка [Тишкин, 2011. С. 288]. В частности, в свое время А. А. Тишкин обратил внимание на тогда еще почти не изученные прилегающие к Горному Алтаю районы Монголии и Синьцзяна, откуда могли прийти племена скотоводов, заложивших основу культуры [Кирюшин, Тишкин, 1997. С. 111; Тишкин, 2011. С. 288]. Вероятность подобной миграции в ряде работ обосновывал А. Д. Таиров [Таиров, 2017. С. 40–56]. Материалы Мохучахань позволяют с большой долей уверенности полагать, что схема погребального обряда бийкен-ской культуры могла сформироваться в X–IX вв. до н. э. в Притяньшанье. Она характеризуется следующими основными чертами: наличие округлой (овальной) ограды из камней в один ряд без насыпи; мелкая овальная в плане могила с выложенной из галек погребальной камерой; положение умершего на боку с подогнутыми ногами, головой в северный сектор; различные варианты подхоронения черепов (со шкурами?) лошади и уздечкой, в том числе с юго-востока от могилы человека. Особое значение имеет наличие в Курту-2 и в Мохуча-хань специфических псалиев аржанского типа. Это не только важный хронологический маркер, но и показатель вовлеченности Притяньшанья в культурную общность преимущественно европеоидного населения Казахстана и Южной Сибири, существовавшую не только в VIII–VII до н. э., но и в IX в. до н. э. – во время становления скифской культуры.

Список литературы Мохучахань: могильник раннескифского времени в Синьцзяне

- Комиссаров С. А. Культура Чауху - центральная культура скифской эпохи на территории Синьцзяна (КНР) // «Terra Scythica»: Материалы междунар. симп. Новосибирск: Изд-во Ин-та археологии и этнографии СО РАН, 2011. С. 121-129

- Махортых С. В. Пронизи для перекрестных ремней конской упряжи на юге Восточной Европы в VII-VI вв. до н. э. // Археологiя i давня iсторiя Украïни. Киïв, 2017. Вип. 2: Старожитностi раннього залiзного вiку. С. 166-184

- Сорокин С. С. Памятники ранних кочевников в верховьях Бухтармы // Археологический сборник Гос. Эрмитажа. Л.; М.: Сов. художник, 1966. Вып. 8. С. 39-60

- Таиров А. Д. Ранние кочевники Жайык-Иртышского междуречья в VIII-VI вв. до н. э. Астана: Казахский научно-исследовательский ин-т культуры, 2017. 392 с

- Тишкин А. А. Бийкенская культура Алтая аржано-майэмирского времени: содержание и опыт периодизации // «Terra Scythica»: Материалы междунар. симп. Новосибирск: Изд-во Ин-та археологии и этнографии СО РАН, 2011. С. 272-290

- Худяков Ю. С., Комиссаров С. А. Кочевые цивилизации Восточного Туркестана: Учеб. пособие. Новосибирск: НГУ, 2002. 156 с

- Чугунов К. В. Проблемы датирования азиатских материалов эпохи ранних кочевников и вопросы их синхронизации с древностями Восточной Европы // Археологiя i давня iсторiя Украïни. Киïв, 2017. Вип. 2: Старожитностi раннього залiзного вiку. С. 484-499

- Чугунов К. В. Трансконтинентальные связи Европы и Азии в предскифское время: старые проблемы и новые данные // Кавказ в системе культурных связей Евразии в древности и средневековье: XXX Крупновские чтения. Карачаевск: Изд-во Карачаево-Черкесского гос. ун-та им. У. Д. Алиева, 2018. С. 272-275

- Шульга П. И. Синьцзян в VIII-III вв. до н. э.: Погребальные комплексы: Хронология и периодизация. Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2010. 238 с

- Синьцзян чауху: дасин шизцу муди фацзюэ баогао [新疆察吾呼:大型氏族墓地发掘报告 ]. Чауху в Синьцзяне - отчет о раскопках больших родовых могильников. Пекин: Дунфан чубаньшэ, 1999. 416 с. (на кит. яз.)

- Хань Цзянье. Синьцзяндэ цинтун шидай хэ цзаотеци шидай вэньхуа [韩建业。新疆的青铜时代和早铁器时代文化 ]. Культуры Синьцзяна бронзового и раннего железного века. Пекин: Вэньу чубаньшэ, 2007. 128 с. (на кит. яз.)

- Хань Цзянье. Гунъюаньцянь эрцяньцзи чжунхоу'е ячжоу чжунбу дицюйдэ юаньди таогуань [韩建业。公元前2千纪中后叶亚洲中部地区的圜底陶罐 ]. Круглодонная керамическая посуда в Центральной Азии второй половины II тыс. до н. э. // Каогу, 2017. № 9. С. 82-93. (на кит. яз.)

- Чжан Тенань, Алифуцзян Нияз, Тань Нинчжи. Синьцзян Мохучахань муди [张铁男、阿里甫江•尼亚孜、谈宁执。新疆莫呼查汗墓地 ]. Могильник Мохучахань в Синьцзяне. Пекин: Кэсюэ чубаньшэ, 2016. 410 с. (на кит. яз.)

- Чжан Цюаньчао, Ван Минхуй, Цзинь Хайянь, Чжу Хун. Синьцзян хэцзинсянь чаухугоукоу сыхао муди чуту жэньгу хуасюэ юаньсудэ ханьлян фэньси [张全超、 王明辉、金海燕、朱泓。新疆和静县察吾呼沟口四号墓地出土人骨化学元素的含量分析//人类学报]. Анализ содержания химических элементов в человеческих костях из могильника Чауху-4 (уезд Хэцзин, Синьцзян) // Жэньлэй сюэбао. 2005. № 4. С. 328-333. (на кит. яз.)

- Шао Хуйцю. Синьцзян субэйси вэньхуа яньцзю [邵会秋。新疆苏贝希文化研究 //边疆考古研究 ]. Исследование культуры Субэйси в Синьцзяне // Бяньцзян каогу яньцзю, 2013. Вып. 12. С. 193-220. (на кит. яз.)

- Шао Хуйцю. Синьцзян цзагуньлукэ вэньхуа чулунь [邵会秋。新疆扎滚鲁克文化初论 ]. Предварительное обсуждение материалов культуры Цзагуньлукэ в Синьцзяне // Бяньцзян каогу яньцзю, 2008. Вып. 7. С. 170-182. (на кит. яз.)