Монгольские воины улуса Джучи по материалам могильника Карасуыр (Улытау, Центральный Казахстан)

Автор: Усманова Э.Р., Дрмов И.И., Панюшкина И.П., Колбина А.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 т.46, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются результаты междисциплинарного исследования археологических материалов средневекового могильника Карасуыр, расположенного в северо-западной части пустыни Бетпакдала у южных отрогов горного массива Улытау в Центральном Казахстане. Историческая территория Улытау - это восточная провинция Золотой Орды, один из культовых центров Джучидов и потомков монголов вплоть до концаXVI в. Исследованная часть могильника включает пять погребений. На основе антропологического анализа установлено, что в четырех погребениях захоронены особи мужского пола (три монголоида, один европеоид), в одном - женского. По археологическим материалам и результатам радиоуглеродного датирования погребения отнесены к концу XIII - началу XIV в. Воинское снаряжение содержит берестяные колчаны, железные и костяные наконечники стрел, фрагменты ламинарного доспеха, ножи. Изучение погребального обряда и инвентаря, а также антропологических материалов позволило сделать вывод о том, что три погребения принадлежали воинам монгольского происхождения, похороненным в соответствии с ритуалами тибетского буддизма. Могильник Карасуыр является первым представительным археологическим свидетельством захоронения воинов в восточной провинции Улуса Джучи. Возможно, погребальное поле появилось на месте неизвестного боевого конфликта или вследствие эпидемии, начавшейся в военном отряде. Погребения совершены в ранний этап периода распространения буддизма в форме ламаизма у монгольских племен, до исламизации северной степи Внутренней Евразии.

Тибетский буддизм, улус джучи, ламинарный доспех, золотая ордa

Короткий адрес: https://sciup.org/145145862

IDR: 145145862 | УДК: 903.59 | DOI: 10.17746/1563-0102.2018.46.2.106-113

Текст научной статьи Монгольские воины улуса Джучи по материалам могильника Карасуыр (Улытау, Центральный Казахстан)

В середине XIII – XIV в. Джучи и джучидские кланы Улуса Джучи владели Дешт-и-Кыпчаком от Эмбы до Иртыша и от Южной Сибири до низовий Сырдарьи. О местных потомках Джучи ордуиченидах известно мало, т.к. они не проявляли активность во внешней политике. Сын Джучи Орду, как и его отец, имел полевую ставку на Иртыше и в Дешт-и-Кыпчаке. Территории Сарыарки и Улытау (юго-западная часть Казахского мелкосопочника) входили во владения ордуиченидов, проводивших в этих землях, по описаниям Рашид ад-Дина и Анонима Искандера, при внешней демонстрации вассалитета по отношению к ханам Сарая вполне самостоятельную и независимую политику [Тизенгаузен, 1941, с. 41–42, 130].

Историко-культурный ландшафт Улытау включает средневековые городища и поселения, оборонительные сооружения, что свидетельствует об активной урбанизации региона во времена Золотой Орды. Здесь, как полагают исследователи, находилась ставка Джучи-хана [Смаилов, 2015, с. 28]. Исламская погребальная традиция представлена мавзолеями и некрополями. Ранние доисламские погребения в восточной части Улуса Джучи археологически мало исследованы. Несколько раскопанных одиночных золотоордынских погребений в Центральном Казахстане (долины рек Нура, Ащису, Ишим) отражают синкретический характер погребального обряда, сложившийся в результате смешения тюркских и монгольских традиций [Маргулан, 1959; Варфоломеев, Кукушкин, Дмитриев, 2017; Акишев, Хасенова, Мотов, 2008].

По историческим источникам, представители различных джучидских кланов вели постоянную борьбу между собой, оспаривая власть наследников Чингисхана. Ввиду относительно малого размера кладбищ, формировавшихся в ходе внутриклановых военных конфликтов, выделение воинских могильников в природном ландшафте затруднено. Данная статья представляет результаты изучения погребального памятника, который был случайно обнаружен в Улытау в местах, где в первой половине XVIII в. предположительно происходили битвы между казахами и джунгарами [Ерофеева, Аубекеров, 2010].

Описание археологических и антропологических материалов

Могильник Карасуыр расположен в бассейне р. Сарысу в междуречье рек Буланты и Калмаккыр-ган (Улытауский р-н, Карагандинская обл., Республика Казахстан). В районе сопки Карасуыр (координаты 47°20′28,8″ с.ш., 66°24′32,3″ в.д.) обнаружены ок. 20 погребальных сооружений, из которых 5 исследованы (раскопки Э.Р. Усмановой, 2011 г.) [Усманова, Дрёмов, Панюшкина, 2015]. Четыре сооружения расположены в ложбинах на склоне сопки. Надмогильные сооружения (обозначены общим термином «курган») состоят из беспорядочно сложенных камней, которые образуют подовальные конструкции диаметром 4–5 м, высотой до 0,5–0,7 м (рис. 1, 1–3, 5 ). На двух из них (кург. 1, 5) имеются надгробные обелиски из местного грубо оббитого плотного кварцита черного цвета (рис. 2, 2, 10 ) и на одной (кург. 5) – антропоморфная стела из сланца серого цвета (рис. 2, 11 ). Курган 4, расположенный на вершине сопки, в плане округлой формы, камни уложены в несколько слоев без раство-

50 cм

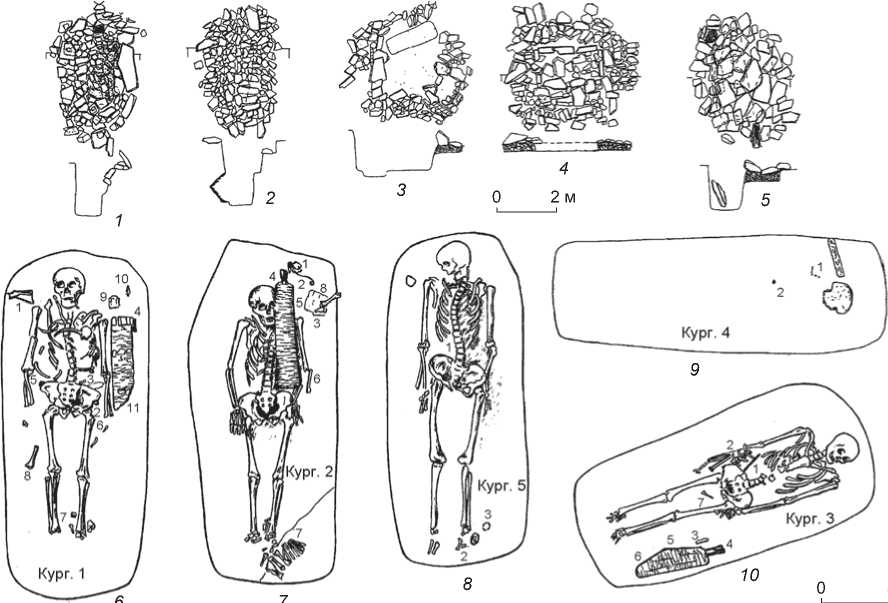

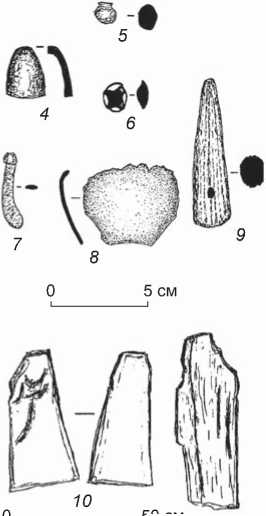

Рис. 2. Ритуальные предметы тибетского буддизма.

1, 3 – каменная плита с изображением буддийского божества – бурхана; 2, 10 – надгробные обелиски; 4–9 – детали колокольчика; 11 – стела.

1–3 – кург. 1; 4–9 – кург. 2; 10, 11 – кург. 5.

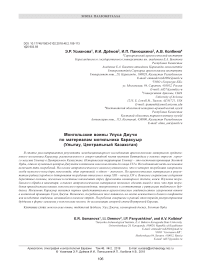

Рис. 1. Конструкции из камня над могилами ( 1–5 ), планы погребений ( 6–10 ) могильника Карасуыр.

Курган 1: 1 – лопатка барана; 2–4 железные предметы; 5 – кресало с кремневой пластиной; 6 – железная пластина; 7 – астрагал с насечками; 8 – кость задней ноги барана; 9 – железные пластины от ламинарного доспеха; 10 – железные пластины; 11 – берестяной колчан. Курган 2: 1 – детали колокольчика; 2 – железный крюк; 3 – кость задней ноги овцы; 4 – железные и костяные наконечники стрел; 5 – берестяной колчан; 6 – костяная накладка на лук в виде лопаточки; 7 – ребра, голень, лопатка овцы; 8 – кремневая пластина. Курган 3: 1 – железный нож; 2 – кости барана; 3 – костяная накладка; 4 – железные наконечники стрел; 5 – бронзовые наклепки; 6 – берестяной колчан; 7 – кость барана. Курган 4: 1 – бусины из стекла; 2 – костяная застежка. Курган 5: 1 – железная проколка; 2 – железное кресало с пластиной; 3 – железное кольцо.

50 cм

-I 11

ра. Могила менее глубокая (0,5 м), чем остальные, по внешним сторонам оформлена уложенными плашмя камнями (см. рис. 1, 4, 9 ). В каждом кургане находилось по одному погребению в грунтовых ямах подпрямоугольной формы без облицовки внутри. Могилы размерами ок. 1 × 2 м, глубиной 1,2–1,4 м. Все умершие были погребены по обряду трупоположения, вытянуто на спине, с руками, положенными вдоль туловища, головой на С (кург. 1, 2, 5; см. рис. 1, 6–8 ), на СВ (кург. 3; см. рис. 1, 10 ) и на В (кург. 4; см. рис. 1, 9 ). Лицевая часть черепа обращена вверх (кург. 1, 2), вполоборота влево на Ю (кург. 3), вправо на ЮВ (кург. 5).

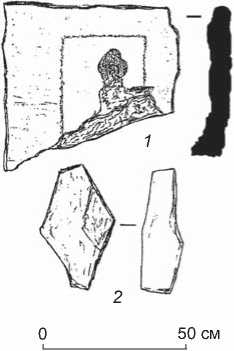

Погребальный инвентарь и поминально-ритуальные камни. Инвентарь включает три кресала с огнив-ными кремнями (кург. 1–3; рис. 3, 6, 12, 13), два железных (однолезвийных) ножа, восемь наконечников стрел, из них пять железные плоские черешковые ромбовидные (рис. 3, 14–18) и три костяные черешковые листовидной формы (рис. 3, 9, 10); железные пластины ламинарного доспеха (два набора из нескольких спекшихся между собой пластин) (рис. 3, 5, 11), три берестяных колчана, два из них оформлены костяными пластинами с геометрическим орнаментом и па- раллельными линиями (рис. 3, 1–4); две фронтальные костяные накладки на лук в виде лопаточки (рис. 3, 8) и отдельной пластины, железную ременную пряжку (рис. 3, 7) и колчанный крюк. Металлические изделия плохой сохранности, некоторые из них плохо определимы. В погребении кург. 1 находились баранья лопатка с обрезанным краем и бараний астрагал с тремя насечками. В погребениях кург. 1–3 обнаружены кости мелкого рогатого скота: ноги, ребра, позвонки.

В могиле кург. 2 около черепа погребенного лежали колокольчик и железный крюк, выполнявшие, возможно, ритуальную функцию. Колокольчик представлен бронзовой тонкой полусогнутой пластиной длиной ок. 4 см с едва заметными отверстиями по двум боковым сторонам (см. рис. 2, 8 ). Возможно, пластина выполняла функцию чехла, в котором находилось тулово колокольчика в форме конуса, свернутого из листа железа длиной ок. 2 см, диаметром 1,5 см (см. рис. 2, 4 ). В тулово были помещены железный язычок серповидной формы длиной до 3 см с утолщением на конце (см. рис. 2, 7 ) и две железные заклепки (см. рис. 2, 5, 6 ). Ниже параллельно бронзовой пластине лежали рог со сквозным отверстием, ко-

20 cм

9 10

Рис. 3 . Погребальный инвентарь монгольских воинов.

1–3 – фрагменты колчанов с костяными накладками; 4 – костяная накладка на колчан; 5, 11 – железные пластины ламинарного доспеха; 6, 12 , 13 – кресала; 7 – железная пряжка; 8 – костяная накладка на лук в виде лопаточки; 9, 10 – костяные наконечники стрел;

14–18 – железные наконечники стрел.

1–3 , 5 – 7 , 11 – кург. 1; 4, 16 , 18 – кург. 3; 8–10 , 12 , 14 , 15 , 17 – кург. 2; 13 – кург. 5.

14 15

16 17

5 cм

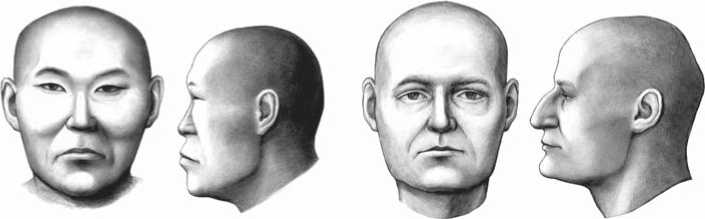

Рис. 4. Графическая рекон-ст рукция лица по черепу. Выполнена Е.А. Алексеевой (Институт проблем освоения Севера СО РАН).

1 – кург. 1; 2 – кург. 5.

торый, вероятно, являлся ручкой длиной до 5 см, диаметром 1,5 см (см. рис. 2, 9 ), и плохо сохранившиеся фрагменты железного крюка длиной ок. 10 см.

На бронзовой пластине обнаружен фрагмент двухслойной материи типа лампаса. Узор сформирован дополнительными уткáми – золотными нитями. С учетом способа тканья и использования золотных нитей местом изготовления ткани можно считать территории, простирающиеся от Ирана до Китая. По структуре ткань типична для текстиля XIII–XIV вв. [Ор-финская, Усманова, 2015]. Железный колокольчик в футляре из бронзовой пластины, скорее всего, хранился в кошеле (чехле) из тканой материи с застежками в виде клепок.

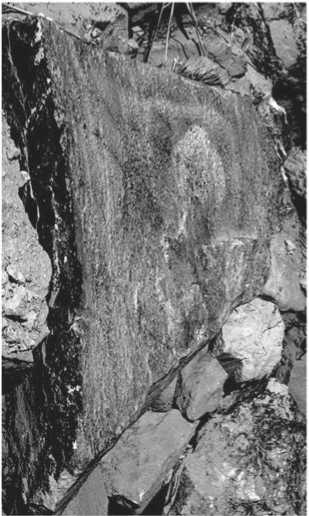

С западной стороны от погребения кург. 1 находилась горизонтально лежавшая каменная плита, на которой прослежены следы изображения, возможно бурхана (см. рис. 2, 1, 3 ). Плита трапециевидной формы из кварцита серо-зеленого цвета шириной 60 см, высотой 55–36 см. Ее поверхность ровная, но не гладкая, с естественной шероховатостью. В сколах и неровностях просматривается изображение головы с ушницей и нимбом. Голова* обрамлена полосой, которая формирует прямоугольник. Она выполнена с удалением корки камня. Торс образуют естественные сколы и неровности на камне. Изображения квадрата и головного убора имеют следы подправки – заравнивания поверхности и точечной сплошной выбивки, результаты которой четко просматриваются вдоль границы фигур**. Не исключено, что естественный рельеф поверхности камня был изменен методом выбивки с целью создания задуманного художественного образа.

Другой камень со следами обработки (сланец серого цвета), находившийся в наклоненном положении, располагался к югу от каменной обкладки кург. 5. Первоначально он, скорее всего, был врыт вертикально. Это стела антропоморфной формы длиной 0,85 м, шириной в основании 0,34 м. Плоская по верхнему контуру голова обозначена с боковых сторон искусственными сколами (см. рис. 2, 11).

Антропологическая характеристика погребенных. По данным краниологического исследования, скелеты принадлежали мужчинам в возрасте 25–30 лет (кург. 2) и 40–55 лет (кург. 1, 3, 5). Индивиды из кург. 1–3 относятся к центрально-азиатскому антропологическому типу монголоидной расы, представителями которой являются монголы, калмыки, буряты (рис. 4, 1 ). Индивид из кург. 5 определен как европеоид (рис. 4, 2 ). Данное захоронение не содержало воинского инвентаря, но по ориентации костяка на С и наличию кресала с кремнем оно аналогично остальным.

На посткраниальных скелетах трех индивидов выявлены признаки возрастных изменений в виде краевых разрастаний на позвонках, фалангах пальцев, пяточных костях. Отмечены дегенеративно-дистрофические изменения на позвоночнике индивидов из кург. 1 и 5. На первом скелете обнаружены признаки деформирующего артроза, следствием которого был анкилоз 2-го и 3-го шейных позвонков. Эта патология ограничивает поворот головы и шеи. На 10-м грудном позвонке зафиксирован крупный нарост в виде клюва (остеофит). На поясничных позвонках скелета молодого человека из кург. 2 также отмечены краевые разрастания. Такие патологии в поясничной области могут объясняться ранними физическими нагрузками на эту часть позвоночника, связанными с ежедневной верховой ездой.

Антропологическую принадлежность погребенного из кург. 4 установить невозможно ввиду плохой сохранности костей. Данное захоронение в отличие от других ориентировано на В. В нем обнаружена низка из 12 бусин с костяной застежкой. Она располагалась ниже черепа вдоль почти разрушенных фрагментов нескольких позвонков и, возможно, относилась к женскому накосному или шейному украшению. Бусины изготовлены из отрезка тянутой трубочки непрозрачного стекла*, что позволяет связать их по происхождению с Ближним Востоком.

*Определение технологии изготовления бусин выполнено Ю.А. Лихтер (ООО «Археологические изыскания и строительство», Москва).

Хронологическая и культурная принадлежность могильника

Комплексы датированы радиоуглеродным методом по ребру человека из погребения кург. 1 (исследование выполнено в Университете Аризоны). Ради-окарбонный возраст образца (АА-103462) 707 ± ± 44 л.н. Калибровочный интервал даты, рассчитанный в программе Calib 7.1 с использованием калибровочной кривой IntCal13, устанавливает календарную дату погребения между 1260–1300 гг. н.э. (1σ) или 1220–1320 гг. н.э. (2σ). Погребальный комплекс может датироваться концом XIII – началом XIV в. Этой дате не противоречат предметы вооружения и амуниции: наконечники стрел, фрагменты ламинарного доспеха, костяные накладки на лук, которые были распространены в наборах воинского вооружения Золотой Орды [Худяков, 2009].

Важными признаками средневековых монгольских захоронений являются ориентация погребенных на С и СВ, нахождение в изголовье умершего частей скелета овцы (как правило, костей передней или задней ног, а также позвонков). Ритуал помещения в могилу ноги овцы является основным в погребальных обрядах монгольских племен с XI в. Его проявления исследователи считают культуроопределяющими для монгольских захоронений на территории Золотой Орды, относящихся к XIII–XIV вв., поскольку они отражают новую форму обряда, принесенную монгольскими племенами в Дешт-и-Кыпчак [Костюков, 2010, с. 53].

В погребениях могильника Карасуыр обнаружены остатки жертвенных приношений в виде различных частей скелета овцы. В кург. 2 рядом с черепом человека находились кости задней ноги овцы (изначально нога была вертикально вкопана в материк), около костей – грудина, лопатка, кости передней ноги. В погребении кург. 3 на лучевой кости правой руки лежали кости передних ног и три позвонка барана. Между бедренными костями ног покоился позвонок барана. Кости животных из погребений принадлежали четырем особям, забитым в возрасте 13–36 мес.* Бóльшая часть костей относилась к левой части туловища овцы (ребра, ноги), не исключено, что это имело обрядовое значение. В погребение кург. 2 были положены кости вместе с мясом (на костях имеются следы зубов грызунов), скорее всего, в качестве поминальной пищи для умершего, а в погребения кург. 1 и 3 – очищенные от мяса кости, которые, скорее всего, имели символическое значение; не исключено, что это были остатки поминальной тризны.

Характерное положение костей ноги барана в захоронении и ориентация погребенных на С с откло- нениями к В – культуроопределяющие элементы погребального обряда монголов XIII–XIV вв. [Акишев, Хасенова, Мотов, 2008, с. 62]. По всем диагностирующим признакам погребения кург. 1–3 могильника Карасуыр соответствуют монгольским обрядам (или обряду). И в этом культурном контексте следует рассматривать религиозную составляющую погребальной практики могильника Карасуыр.

Религиозная и социальная принадлежность погребенных

Тибетский буддизм начал распространяться среди монгольских правителей в середине XIII в., когда сын Угэдэй-хана Годан пригласил Кунга Гьелцена (1182–1251) – главу школы Сакья – в качестве своего духовного наставника. Активным сторонником тибетского буддизма в среде монгольской аристократии являлся Хубилай-хан (1215–1294). Тибетцы были полукочевым народом и адаптировали буддизм для кочевников. Тибетский буддизм на обыденном уровне имел много общих черт с монгольским шаманизмом, что облегчало его проникновение в среду монголов [Обычаи…].

Погребальный обряд, принятый в тибетском буддизме, менее ограничен канонами, чем в других религиях. Основное значение придается ритуалу, сопровождающему похороны. Он зависит от многих показателей – даты рождения, социального статуса умершего, времени года проведения погребения и т.д. Форму и место погребального обряда, а также время его проведения определяет священник. Похороны у буддистов отличаются большим разнообразием. В погребальном обряде ламаистов используются древние языческие практики в сочетании с буддийским ритуалом [Герасимова, 1992, с. 151]. Этим объясняется многочисленность способов погребения: труп может быть размещен на вершине горы и скалистых горных склонах, захоронен в земле, на ее поверхности, в воде, на деревьях, на настиле, на столбовых конструкциях с последующим перезахоронением в могиле, кремирован, мумифицирован [Нефедьев, 1834, с. 201–202; Туччи, 2005, с. 308].

Исследованные погребения (кроме погребения кург. 4, которое, скорее всего, относится к другому времени) расположены на южных отрогах сопок. Тако е размещение характерно для буддийского погребального обряда, т.к. оно отвечает монгольским и буддийским представлениям о Мировой Горе и расположении ворот храмов с южной стороны [Содном-пилова, 2005, с. 239–240]. Способ захоронения (тру-поположение) на могильнике Карасуыр соответствует одному из способов, принятых в ламаистской погребальной традиции. Следует отметить, что умершие были захоронены обнаженными: среди наборов во- оружения и хорошо сохранившихся изделий из органических материалов нет ни одного предмета, который мог бы относиться к одежде. Положение костяков свидетельствует о том, что тела умерших не обертывали и не связывали. Зафиксированы следы лишь отдельных ритуальных манипуляций с обнаженными телами. Так, в кург. 2 у захороненного воина пальцы кисти правой руки были загнуты вовнутрь, а пяточные кости вывернуты вверх.

К культовым буддийским предметам относятся плита с образом бурхана (кург. 1), а также комплект из колокольчика и железного крюка (кург. 2). Колокольчики являются атрибутами шаманских и народных буддийских ритуалов на Алтае и в Тибете. В ламаизме колокольчик используется в паре с ваджрой; их держат в разных руках, но иногда ваджра может быть заменена крюком. По-видимому, в кург. 2 крюк выполнял функцию ваджры*.

К культовым вещам относятся бараний астрагал с тремя насечками и баранья лопатка с подрезанным краем (кург. 1). Эти предметы использовали для гадания многие кочевые народы, как монгольские, так и тюркские, что являлось пережитком шаманизма. Такие гадания (далны мэргэ) наиболее характерны для монголов, хазаро-монголов и калмыков. Подрезанный край на бараньей лопатке – признак использования предмета [Мохаммади, 2016]. Практика предсказания с помощью костей животных довольно долго сохраняется в ламаистской среде [Туччи, 2005, с. 255].

Инвентарь погребений по составу в целом однороден, хотя находки из погребений кург. 1, 5 выделяются спецификой, которая, вероятно, отражает социальноличностные черты погребенных. В кург. 1 обнаружены ритуальные предметы, связанные с буддийскими и шаманскими культами, и самый представительный среди выявленных в других захоронениях набор вооружения. Особого внимания заслуживает колчан: в отличие от двух других колчанов он трапециевидной формы, изготовлен из бересты хорошего качества, сложенной в два слоя. Его устье и центральная часть украшены костяными накладками, орнаментированными гравировкой в виде четырех-пяти горизонтальных линий, которые инкрустированы черной краской (см. рис. 3, 1–3). Здесь же находился самый крупный фрагмент ламинарного доспеха из семи пластин, собранных вместе (см. рис. 3, 5, 11). Наличие на надмогильном сооружении кург. 1 плиты с изображением бурхана, а в захоронении гадальных костей позволяет предположить, что погребенный монгольский воин, облик которого был восстановлен по черепу (см. рис. 4, 1), выполнял воинские и сакральные функции. Похожее сакрально-воинское сочетание ве- щей (атрибуты буддийского культа с колокольчиком) зафиксировано в кург. 2.

В погребении кург. 5, в котором обнаружен скелет европеоида (см. рис. 4, 1 ), вооружение отсутствовало, в ногах находились только кресало, железная проколка и кольцо (возможно, звено цепи). Однако умерший был предан земле в одном погребальном пространстве вместе с другими воинами, его захоронение оформлено насыпью из камней, стелой и обелиском в соответствии с принятой ритуальной практикой. Антропоморфная стела установлена только на данном погребении. По-видимому, индивид выделялся особенностями, обусловленными не только этнической и антропологической принадлежностью, но и более низким социальным статусом, хотя мог являться членом воинского коллектива. В соответствии со схемой разделения монгольского общества на социальные группы, предложенной Б.Я. Владимирцовым, этот погребенный относился, возможно, к третьему классу, к которому причисляли рабов или слуг, не имевших личного имущества. Это были, как правило, плененные на войне представители разных народов. По прошествии некоторого времени они переходили на положение вассалов и переставали отличаться от «простых людей» [2002, с. 414].

Типичный воин монгольской армии – конный лучник, в амуницию которого входили лук, колчан со стрелами, аркан, нож и сабля [Горелик, 2002]. Основой монгольского войска были первичные подразделения – десятки, во главе которых стояли десятники, как правило, выходцы из кочевых родов. Воины, погребенные на могильнике Карасуыр, вероятно, относились к тем, кто составлял основу монгольского воинства, о которых Б.Я. Владимирцов писал: «На первом месте стоят “простые воины”... По происхождению своему они принадлежали к родовичам различных монгольских родов, не вошедших в степную аристократию, “свободным” и unaganbogol’aм, которые последовали за Чингисом и его родом добровольно. Из их среды выходили десятники и, в более редких случаях, сотники» [2002, с. 414].

Заключение

Захоронения на могильнике Карасуыр имеют черты монгольской погребальной обрядности с элементами тибетского буддизма:

расположение могил в ложбинах на южном склоне горы;

наличие овальных каменных насыпей с вертикально установленными камнями-обелисками в надмогильной конструкции;

ориентация костяков на С и СВ;

наличие вертикально вкопанной кости ноги барана.

Погребальный инвентарь трех раскопанных курганов включает вещи с буддийской символикой, предметы вооружения и жертвоприношений, характерные для монгольской кочевой традиции. Особенность погребального ритуала на могильнике Карасуыр проявляется в религиозном синкретизме: ламаизм сочетает базовые постулаты тибетского буддизма и языческие рудименты народных верований.

Рассмотренные погребения относятся к периоду, когда монголам еще не приходилось сопротивляться обращению в ислам. Определить причину формирования воинского погребального поля у сопки Карасуыр пока не представляется возможным. Вероятно, данная территория восточной провинции Улуса Джучи являлась зоной конфликта, во время которого возникла необходимость организации воинского кладбища. Появление некрополя могло быть вызвано и эпидемией, вспыхнувшей в военном отряде.

Радиоуглеродное датирование, антропологическое исследование, культурная атрибуция погребального инвентаря позволяют связать исследованные погребения могильника Карасуыр с воинами Улуса Джу-чи раннего периода распространения буддизма среди монгольских племен.

Полевые археологические исследования проведены в рамках проекта 2011 г. Казахского научно-исследовательского института проблем культурного наследия номадов «Археологические исследования памятников в междуречье Буланты – Бе-леутты» (автор идеи проекта – канд. ист. наук И.В. Ерофеева). Камеральная обработка выполнена в рамках проекта Министерства образования и науки Республики Казахстана «Изучение и документирование культурных ландшафтов Центрального Казахстана с применением современных технологий и междисциплинарных методов» (грант № AP05132595).

Список литературы Монгольские воины улуса Джучи по материалам могильника Карасуыр (Улытау, Центральный Казахстан)

- Акишев К.А., Хасенова Б.М., Мотов Ю.А. К вопросу о монгольских погребениях XIII-XIV вв. (по материалам некрополя городища Бозок) // Бозок в панораме средневековых культур Евразии. - Астана: Евраз. нац. ун-т им. Л.Н. Гумилёва, 2008. - С. 56-65

- Варфоломеев В.В., Кукушкин И.А., Дмитриев Е.А. Средневековое погребение у аула Аюлы // История и археология Семиречья. - Алматы, 2017. - Вып. 5. - С. 167-173

- Владимирцов Б.Я. Работы по истории и этнографии монгольских народов. - М.: Вост. лит., 2002. - 557 с.

- Герасимова К.М. Похоронные обрядники тибетских и монгольских авторов XVI-XIX вв. // Традиционная обрядность монгольских народов. - Новосибирск: Наука, 1992. - С. 133-157.

- Горелик М.В. Армии монголо-татар X-XIV вв. Воинское искусство, оружие, снаряжение. - М.: Вост. горизонт, 2002. - 87 с.