Мониторинг профессионально важных качеств курсантов вузов МВД России как фактор адаптации к служебной деятельности

Автор: Красник B.C., Даутова В.Ю., Резепин А.В.

Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd

Рубрика: Психологическое обеспечение учебно-воспитательного процесса

Статья в выпуске: 2 (16), 2001 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14988437

IDR: 14988437

Текст статьи Мониторинг профессионально важных качеств курсантов вузов МВД России как фактор адаптации к служебной деятельности

Совершенствование и реформирование системы высшего профессионального образования в современных условиях является объективно необходимым условием подготовки специалистов для органов внутренних дел. В Челябинском юридическом институте МВД России осуществляется постепенный переход к многоуровневой, профильной системе образования, которая включает: первоначальную профессиональную подготовку (базовый уровень); среднее профессиональное образование; высшее профессиональное образование.

К некоторым квалификационным требованиям подготовки специалиста, получающего образование второго и третьего уровня, относятся:

—способность анализировать состав преступления, понимать цели и значение наказания;

—способность прогнозировать появление новых способов совершения преступлений и развитие преступной деятельности конкретных лиц;

—способность выбирать оптимальные управленческие решения в экстремальных ситуациях и др.

Реализация перехода к многоуровневой системе профессиональной подготовки требует внeсения изменений в организацию отбора кандидатов на обучение второго и третьего уровня и совершенствования учебного процесса с учетом перечисленных квалификационных требований.

В Концепции психологического обеспечения учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях МВД России (приказ МВД России от 30.12.1997г., №862) представлены основные нa-правления деятельности системы психологического обеспечения. Одним из направлений работы является психологический мониторинг развития у курсантов профессионально важных личностных качеств и психологической готовности к службе в органах внутренних дел. Однако анализ специальной литературы и научно-практических конференций, нормативных документов Министерства внутренних дел по психологическому обеспечению образовательного процесса показал, что не существует стандартизированных методик проведения этой работы. Перед группой психологического сопровожде- ния нашего института возникла проблема определения самих профессионально важных качеств для оперативно-розыскной деятельности и подбора диагностического инструментария для их отслеживания.

Анализ методической и психологической литературы по этой проблеме показывает, что подходы к ее решению весьма разноплановы. Группа психологического сопровождения института предлагает свое видение проблемы, выделяя среди множества профессионально важных качеств основные: адаптивные способности, нервно-психическую устойчивость, особенности коммуникативной сферы личности, моральную нормативность, способность к формально-логическому мышлению.

В рамках решения этой проблемы группой психологического обеспечения проведена массовая диагностика сформированности профессионально важных качеств на первом и втором курсах института. В исследовании приняли участие 93,0% курсантов от общего числа обучающихся на этих курсах. При этом решались следующие задачи:

-

1. Апробация новой методики “Адаптивность”.

-

2. Стандартизация методики по выборке испытуемых и уровневая дифференциация результатов диагностики.

-

3. Получение интегральных показателей сфор-мированности профессионально важных качеств каждого курсанта в отдельности и курса в целом.

-

4. Создание базы данных по сформированности адаптивных способностей курсантов в целях оценки эффективности учебно-воспитательного процесса.

-

5. Изучение сформированности способности к анализу, прогнозированию и синтезу как критерия успешности подготовки кадров юридического профиля.

-

6. Индивидуальное консультирование по результатам диагностики каждого испытуемого, начальников курсов и их заместителей.

-

7. Организация групповых занятий (тренингов) по формированию и развитию профессионально важных качеств испытуемых.

-

8. Разработка рекомендаций курсантам для самостоятельного развития профессионально важных качеств.

Для проведения мониторинга развития профессионально важных качеств курсантов был использован многоуровневый личностный опросник “Адаптивность”, разработанный А.Г.Маклаковым, С.В.Чермяниным. Опросник состоит из 165 утверждений по следующим шкалам: достоверность (Д), адаптивные способности (АС), нервно-психическая устойчивость (НПУ), моральная нормативность (МН), особенности коммуникативной сферы (КО). В качестве диагностического инструментария для изучения способности анализировать, прогнозировать и выбирать оптимальное решение были предложены три субтеста. Два субтеста из батареи универсального интеллектуального теста (УИТ СПЧ), разработанного И.М.Дашковым, Н.А.Курганским, Л.К.Федоровой (г.Санкт-Петербург), адаптированного Н.А.Батуриным (г.Челябинск). Третьим субтестом была предложена методика “Логико-количественные отношения”.

Апробация и стандартизация методики “Адаптивность”, проведенные с помощью методов первичной математической статистики, позволили вывести уровни сформированности профессионально важных качеств курсантов по следующим градациям: высокий, средний и низкий уровни, в соответствии со шкалами методики.

Таблица 1

Уровневые градации в соответствии с методикой “Адаптивность”

|

Уровни |

Шкалы |

||||

|

Д |

АС |

НПУ |

КО |

МН |

|

|

Высший |

(0;1) |

(0;19) |

(0;8,4) |

(0;5) |

(0;3) |

|

Средний |

(1;5,2) |

(19;50) |

(8,4;23, 6) |

(5;13) |

(3;13) |

|

Низкий |

(5,2;13) |

(50;152) |

(24;96) |

(13;31) |

(13;24) |

|

Стандартное отклонение |

2,1 |

15,5 |

7,6 |

4 |

4,8 |

С использованием полученных градаций был проведен количественный и качественный анализ каждой шкалы на данной выборке испытуемых.

Шкала “Достоверность” (Д) характеризует степень открытости испытуемого во время исследования, его искренность. По результатам диагностики по первой шкале: у 25,5% испытуемых — высокая степень достоверности, у 53,7% — средняя, у 20,7% — низкая. Испытуемые, имеющие низкий уровень достоверности, были недостаточно открыты и искренни, они занимали социально желаемую позицию. Эти результаты диагностики достоверности позволяют также сделать вывод: 79,2% испытуемых были откровенны в своих ответах, следовательно, результаты диагностики могут быть приняты как достоверные.

Шкала “Адаптивные способности” (АС) характеризует уровень сформированости способности приспособления личности к изменяющимся условиям окружающей среды, а также проявления гибкости в критических и экстремальных ситуациях.

Шкала “Нервно-психическая устойчивость” (НПУ) характеризует устойчивость проявлений психики испытуемого, их закрепленность и повторяемость в структуре его личности, дает обобщенную характеристику эмоциональных, познавательных и поведенческих аспектов психики субъекта в определенный, относительно ограниченный промежуток времени; дает характеристику таких психических свойств индивида, как вспыльчивость, несдержанность, гневливость и т.д.

Шкала “Особенности коммуникативной сферы” (КО) оценивает сформированность таких качеств личности, как умение устанавливать деловые и дружеские контакты с людьми, проявлять инициативу, расширять контакты, способность к участию в групповых мероприятиях и др.

Шкала “Моральная нормативность” (МН) характеризует сформированность и выраженность моральных принципов личности. Относительное проявление или непроявление девиантного поведения, законопослушность личности и другие средние значения по данным шкалам приведены в табл.2.

Показатели выраженности моральных качеств, %

Таблица 2

|

Уровни |

Группы |

||||

|

Д |

АС |

НПУ |

КО |

МН |

|

|

Высокий |

31,0 |

11,3 |

22,0 |

19,9 |

5,8 |

|

Средний |

59,5 |

75,2 |

63,4 |

64,7 |

87,7 |

|

Низкий |

9,5 |

15,5 |

14,6 |

15,4 |

6,3 |

Батарея методик, позволяющая изучить способность формально-логического мышления, характеризует следующее. Субтест “Числовые ряды” направлен на выявление способности к обобщению на цифровом материале, характеризует развитие индуктивного мышления (от частного к общему), умение оперировать числами в уме, а также улавливать ритм.

Субтест “Умозаключение” направлен на исследование способности к умозаключениям, построению логических связей (причина — следствие, функциональные отношения и др.). По результатам субтеста можно судить об уровне развития дедуктивного мышления (от общего к частному), помехоустойчивости суждений, способности упорядочивать поступающую информацию.

Субтест “Логико-количественные отношения” направлен на изучение уровня развитости мыслительной операции “сравнение” и умения делать логические выводы у слушателей 1-2 курсов (табл.3).

Таблица 3

Результаты исследования сформированности логического мышления, %

|

Уровни |

1 курс |

2 курс |

Среднее по институту |

|

Высокий |

12,5 |

26,0 |

17,3 |

|

Средний |

41,7 |

36,0 |

38,8 |

|

Ниже среднего |

45,8 |

39,0 |

42,4 |

В ходе исследования сотрудникам института предлагалась анкета, направленная на изучение мнения о степени значимости профессионально важных качеств для оперативно-розыскной деятельности. Ответы на вопросы анкеты показали, что такое не- обходимое профессионально важное качество для специальностей юридического профиля, как развитое логическое мышление, формируется в общеобразовательной школе на уроках математического цикла (47,0% от общего числа ответов респондентов). Однако анализ аттестационных оценок испытуемых показал, что 55,0% лиц, имеющих уровень сформированности логического мышления ниже среднего (их оказалось среди всего числа испытуемых 41,8%), имеют в аттестате удовлетворительные оценки по математике. Эти же испытуемые имеют оценку “отлично” по истории, что свидетельствует о значимой корреляции между уровнем сформирован-ности и развитости логического мышления, способности к анализу, синтезу, умозаключениям и успешностью обучения по математике в школе, и о низкой корреляции между уровнем сформирован-ности логического мышления и успешностью обучения по истории. Это подтверждается и мнением сотрудников института, 20,0% которых считают предмет истории наиболее важным для развития логического мышления, при этом в своих ответах они отмечают и математику также.

По мнению преподавателей, 87,0% курсантов тех взводов, в которых они работают, имеют уровень сформированности логического мышления средний и ниже среднего, при этом 93,0% сотрудников отмечают в своих ответах важность высокого уровня сформированности логического мышления для специальностей юридического профиля, считая это качество профессионально необходимым. По их же мнению, 60,0% курсантов института имеют недостаточный уровень сформированности логического мышления для успешного обучения и профессиональной деятельности в будущем, что подтверждается результатами диагностики — 82,2% опрошенных курсантов имеют средние и низкие показатели.

Таким образом, качественный и количественный анализ результатов исследования по двум диагностическим батареям позволяет сделать следующие выводы:

-

1. Многоуровневый опросник “Адаптивность” — методика, адекватно отражающая сформирован-ность и становление профессионально важных качеств личности курсанта института, сотрудника ОВД. Она информативна и может быть включена в комплекс психодиагностической батареи по изучению ПВК.

-

2. Для развития нервно-психической устойчивости необходимы новые подходы к преподаванию физической и огневой подготовки, отработке действий в нестандартных ситуациях.

-

3. Для развития коммуникативных навыков необходима организация тренинговых занятий по развитию эффективной коммуникации.

-

4. Критерии отбора кандидатов на обучение в наш вуз требуют корректировки. Имеет смысл внести некоторые изменения в правила приема с целью повышения качества отбора и профессиональной подготовки кадров.

-

5. Возможно, имеет смысл рекомендовать предмет математики как профилирующий при отборе кандидатов.

-

6. Предложить ведущим кафедрам института разработать рекомендации по отбору курсантов на обучение по разным профилям и уровням обучения с целью выработки программы психологической диагностики для качественного обеспечения учебно-воспитательного процесса в институте.

-

7. По результатам диагностики выявлена группа курсантов, имеющих низкий уровень сформиро-ванности ПВК. Необходима организация индивидуальной и групповой работы по развитию профессионально важных качеств этих курсантов психологической и воспитательной службами, начальниками курсов и их заместителями, а также некоторыми кафедрами ОРД, криминалистики, боевой и физической подготовки.

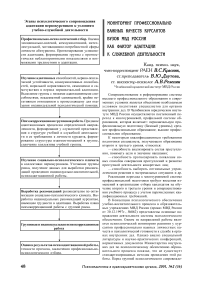

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ,

ВЛИЯЮЩИЕ НА УРОВЕНЬ

АДАПТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ

К СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ст. научный сотрудник И.Ф.Солдатова, декан общеюридического факультета