Мониторинг трудоустройства выпускников: фактическое состояние и рекомендации по усовершенствованию

Автор: Питухин Евгений Александрович, Яковлева Анна Александровна

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Экономика

Статья в выпуске: 7 (120) т.2, 2011 года.

Бесплатный доступ

Трудоустройство, профессиональное образование, выпускники, мониторинг

Короткий адрес: https://sciup.org/14750028

IDR: 14750028

Текст статьи Мониторинг трудоустройства выпускников: фактическое состояние и рекомендации по усовершенствованию

В современных условиях рыночной экономики трудоустройство выпускников является основным показателем эффективности работы образовательного учреждения. Именно этот показатель позволяет оценить степень соответствия между спросом экономики на трудовые ресурсы и предложением со стороны системы профессионального образования [5]. Для своевременного выявления дисбаланса спроса и предложения необходим всесторонний мониторинг трудоустройства выпускников. На настоящий момент мониторинг осуществляется Минобрнауки (ежемесячный мониторинг распределения выпускников всех форм обучения по каналам занятости) и Государственной службой статистики (ежегодный мониторинг трудоустройства выпускников очной формы обучения).

Целью исследования являлся анализ существующих систем мониторинга трудоустройства выпускников и выработка рекомендаций по их усовершенствованию. Концепция исследования основана на мониторинге, анализе и обработке доступных статистических данных, представленных в виде макроэкономических показателей, которые отражают процессы коллективного, а не индивидуального поведения выпускников. В основе математических расчетов лежит модель переноса вещества, что позволяет записать потоки людей в виде балансовых уравнений на основе закона сохранения их численности.

Входными переменными модели являются численности выпускников системы профессионального образования. Выходными переменными являются численности трудоустроенных выпускников на рынке труда. Таким образом, внешней средой по отношению к трудоустройству выступают рынок труда и рынок образовательных услуг [6]. Внутренними параметрами модели являются факторы, связывающие выходные и входные переменные. Например, детализирующие их в разрезе уровней профессионального образования, укрупненных групп специальностей, видов экономической деятельности и т. п.

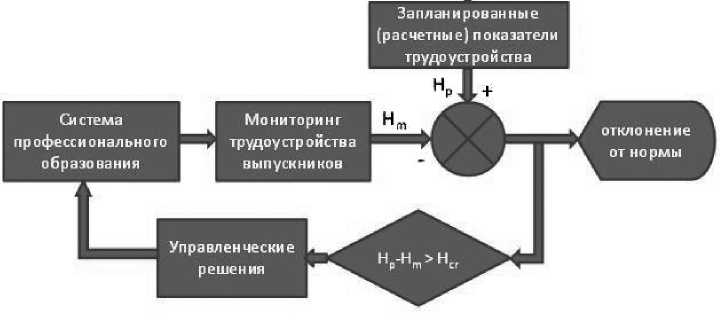

Предлагаемая концептуальная модель функционирования системы мониторинга трудоустройства выпускников представлена на рисунке.

Алгоритм функционирования такой системы нацелен на поддержание реальных показателей трудоустройства выпускников Hm вблизи от их запланированных расчетных значений Hp. Таким образом, реализуется задача программного управления, как, например, за некоторый период перейти от существующих значений показателей трудоустройства выпускников по специальности к более высоким значениям. Если разница между ними превышает некоторое наперед заданное допустимое значение Hcr (например, 5 или 10 %), принимаются управленческие решения, нацеленные на исправление возникшей ситуации путем воздействия на систему профессионального образования. Меры регулирующего воздействия здесь могут быть самыми разнообразными и сочетать в себе несколько уровней управления. Например, в зависимости от необходимости вносятся изменения в образовательные программы (в рамках ФГОС 3-го поколения): при слабых отклонениях от нормы – в вариативную часть, а при сильных отклонениях – в инвариантную [3]. Также могут быть приняты иные решения управляющего характера, например, по созданию независимых центров сертификации выпускников, по повышению уровня подготовки абитуриентов, по изменению требований к проходному баллу ЕГЭ, по повышению качества профессорско-преподавательского состава, по улучшению материально-технической базы и пр.

Рассмотрим детальнее сам процесс трудоустройства и пути повышения его эффективности.

В системном анализе понятие эффективности рассматривается применительно к функционированию объекта, а понятие качества - к самому объекту [1]. При этом эффективность принято описывать тремя группами показателей: результативности, оперативности, ресурсоемкости. Данный подход в экономической науке известен как триада «цена - качество - сроки». Показатели, составляющие ее, для потребителя являются противоречивыми требованиями. Рассмотрим их подробнее в рамках предметной области.

Итог процесса трудоустройства непосредственно характеризует его результат - само трудоустройство, иными словами - принятие на работу. Это необходимый, но не достаточный фактор трудоустройства [2]. Не менее значимым фактором является время (длительность процесса трудоустройства) - для выпускника важно, чтобы он нашел работу в разумные сроки, что и призваны констатировать показатели оперативности.

Характеристикой ресурсоемкости процесса трудоустройства, другими словами - ценой трудоустройства, могут быть затраты агентов, которые их несут, пока выпускник не трудоустроился. С точки зрения объекта процесса трудоустройства - выпускника, в качестве затрат могут фигурировать расходы на его материальное содержание до момента трудоустройства, а также моральные переживания, измерить и оценить которые количественными параметрами крайне затруднительно [4]. С точки зрения субъекта процесса трудоустройства, которым является государство в лице заказчика настоящих исследований, затраты можно оценить по недополученному вследствие долгого трудоустройства доходу от профессиональной деятельности работника; в случае трудоустройства не по полученной специальности при условии ее востребованности затратами можно считать бюджетные средства, потраченные на получение индивидом «ненужной» профессии.

Показатели ресурсоемкости и оперативности относятся к процессу трудоустройства, а показатель результативности - к его итогу.

Подвергнем функционально-структурному анализу показатели мониторинга трудоустройства выпускников, выбранные из различных источников. В качестве базовых показателей, характеризующих трудоустройство выпускников, были выделены следующие 15.

Из данных мониторинга Министерства образования и науки России:

-

1. Фактический выпуск из образовательных учреждений высшего профессионального образования (ВПО), среднего профессионального образования (СПО), начального профессионального образования (НПО).

-

2. Фактическое количество выпускников системы профессионального образования (ВПО, СПО, НПО), которые трудоустроились.

-

3. Фактическое количество выпускников системы профессионального образования (ВПО, СПО, НПО), которые были призваны в ряды Вооруженных сил РФ.

-

4. Фактическое количество выпускников системы профессионального образования (ВПО, СПО, НПО), которые продолжили обучение на следующем уровне профессионального образования.

-

5. Фактическое количество выпускников системы профессионального образования (ВПО, СПО, НПО), которые не смогли трудоустроиться.

-

6. Фактическое количество выпускников системы профессионального образования (ВПО, СПО, НПО), которые вышли в отпуск по уходу за ребенком.

Из данных мониторинга Федеральной службы государственной статистики:

-

1. Выпуск специалистов из образовательных учреждений системы профессионального образования (ВПО, СПО, НПО).

-

2. Количество обучавшихся в рамках целевой контрактной подготовки из числа выпускников образовательных учреждений системы профессионального образования (ВПО, СПО).

-

3. Общая численность получивших направления на работу из выпуска образовательных учреж-

Концептуальная модель мониторинга трудоустройства выпускников

-

4. Количество получивших направления на работу по специальности из числа выпускников образовательных учреждений системы профессионального образования (ВПО, СПО).

-

5. Общее количество выпускников из образовательных учреждений системы профессионального образования (ВПО, СПО, НПО), не получивших направлений на работу.

-

6. Общая численность выпускников из образовательных учреждений системы профессионального образования (ВПО, СПО, НПО), которым предоставлено право самостоятельно трудоустроиться.

-

7. Численность выпускников из образовательных учреждений системы профессионального образования (ВПО, СПО, НПО), продолжающих обучение на следующем уровне.

-

8. Численность выпускников из образовательных учреждений системы профессионального образования (ВПО, СПО, НПО), призванных в ряды Вооруженных сил.

-

9. Закрепляемость выпускников из образовательных учреждений системы профессионального образования (ВПО, СПО, НПО) на рабочем месте.

дений системы профессионального образования (ВПО, СПО, НПО).

Основным отличием данных из двух указанных источников является то, что данные по трудоустройству мониторинга Минобрнауки России содержат сведения по всем видам собственности учреждений профессионального образования (государственные, негосударственные), формам обучения (дневное, вечернее, очное, заочное) и способам оплаты (бюджет, полное возмещение затрат); а данные мониторинга Федеральной службы государственной статистики содержат сведения только по государственным учреждениям профессионального образования, дневной бюджетной форме обучения. Очевидно, что информация из этих двух источников данных непригодна для сопоставления напрямую, в абсолютных значениях. В [7] утверждается, что статистические данные должны отвечать двум требованиям: достоверность и сопоставимость. Общее условие обеспечения достоверности - полнота охвата наблюдаемого объекта. Важное условие сравнимости - сохранение времени проведения наблюдения и методики наблюдения первичных и расчета вторичных признаков. Тем не менее использование двух независимых источников данных дает следующие преимущества:

-

• Возможность детализации - выделение в общей численности выпускников потока дневной бюджетной формы обучения.

-

• Возможность сопоставительного анализа -сравнение относительных показателей, несущих близкую смысловую информацию из этих двух источников (например, процента трудоустройства или доли лиц, ушедших служить

в ряды Вооруженных сил РФ из общего выпуска и т. п.).

-

• Возможность сравнительного анализа - абсолютные значения аналогичных показателей мониторинга Министерства образования и науки России должны быть больше или равными абсолютным значениям показателей мониторинга Федеральной службы государственной статистики.

-

• Возможность парциального анализа данных -выявление и исправление различного рода ошибок (случайных и системных) в статистических данных: на основе данных из одного источника можно провести косвенную оценку данных другого источника (методом пропорций), что позволит получить приблизительные диапазоны возможных значений отсутствующих показателей или выявить подозрительные выбросы численных значений показателей в большую или меньшую сторону.

Указанные преимущества свидетельствуют о том, что представленные показатели данных по трудоустройству из двух источников не дублируют, а наоборот, дополняют друг друга, позволяя значительно расширить функциональные возможности анализа трудоустройства. В таблице проводится сопоставительный анализ показателей из двух указанных источников, являющихся близкими по смысловому и функциональному содержанию. Результаты анализа свидетельствуют о том, что имеющиеся 15 показателей мониторинга в подавляющем количестве относятся к группе показателей результативности трудоустройства. Только 9-й показатель из списка Росстата - закрепля-емость выпускников на рабочем месте - может быть использован для косвенной оценки оперативности, в том числе поскольку закрепляемость в соответствующей статистической форме [8] измеряется в процентах от числа трудоустроившихся за 1 или 2 года. На этой основе в будущем возможна разработка составного функционального показателя (индикатора), который бы учитывал закрепляемость выпускников на рабочем месте в качестве одного из аргументов.

Таким образом, лакунами в перечне существующих показателей трудоустройства является практически полное отсутствие групп показателей, отражающих оперативность и ресурсоем-кость трудоустройства. В будущем необходимо дополнить список существующих показателей трудоустройства, связанных с указанными характеристиками оперативности и ресурсоемкости.

Следующий вывод свидетельствует о том, что приведенные показатели трудоустройства являются преимущественно абсолютными, а относительные показатели практически отсутствуют (за исключением закрепляемости выпускников на рабочем месте), что затрудняет проведение сравнительного анализа, например, между субъектами РФ. Наличие таких показателей среди исходных статистических данных привело бы к увеличению достоверности значений данных показателей.

Отрицательной стороной приведенных показателей является отсутствие в двух указанных источниках данных прямых аналогий между категориями трудоустроившихся и нетрудоустро-ившихся выпускников. Так, если в данных мониторинга Минобрнауки России присутствует такой показатель, как «Фактическое количество выпускников системы профессионального образования (ВПО, СПО, НПО), которые трудоустроились», то в данных мониторинга Федеральной службы государственной статистики напрямую такой показатель отсутствует, а наличествуют лишь лица, которые «получили направления на работу» или проходили «целевую контрактную подготовку», что, несомненно, повышает вероятность их трудоустройства, но из чего совсем не следует, что все они трудоустроятся.

Аналогичная ситуация выявлена при анализе показателей, характеризующих нетрудоустрой-ство выпускников. Если в форме Министерства образования и науки России есть четкий показатель «Фактическое количество выпускников системы профессионального образования (ВПО, СПО, НПО), которые не смогли трудоустроиться», то в форме Федеральной службы государственной статистики присутствует информация, свидетельствующая лишь о выпускниках, «не получивших направлений на работу», и о тех, кому

«предоставлено право самостоятельно трудоустроится». Остается лишь предполагать, что данные граждане якобы не смогут трудоустроиться. Справедливо ли данное предположение, можно будет судить только по результатам статистического сравнения относительных значений этих показателей.

Самым существенным недостатком, выявленным при анализе указанных форм, является отсутствие в форме Министерства образования и науки России такого показателя, как «Фактическое количество выпускников системы профессионального образования (ВПО, СПО, НПО), которые трудоустроились по специальности», а в форме Федеральной службы государственной статистики также следовало бы ввести аналогичный показатель вместо «Количество получивших направления на работу по специальности из числа выпускников из образовательных учреждений системы профессионального образования (ВПО, СПО)». Существенным минусом является отсутствие в Росстате мониторинга трудоустройства выпускников системы НПО.

При дальнейшей разработке дополнительных показателей следует учесть также проблематику рынка труда и рынка образовательных услуг, которые составляют внешнюю среду по отношению непосредственно к самому процессу трудоустройства. Назовем лишь несколько факторов влияния на трудоустройство со стороны внешней среды: дисбаланс на рынке труда; уровень про-

Сравнительно-сопоставительный анализ показателей мониторинга трудоустройства выпускников

|

Показатель мониторинга Министерства образования и науки России |

Показатель мониторинга Федеральной службы государственной статистики |

Группа показателей эффективности |

Тип сопоставления |

|

1. Фактический выпуск из образовательных учреждений системы профессионального образования (ВПО, СПО, НПО) |

1. Выпуск специалистов из образовательных учреждений системы профессионального образования (ВПО, СПО, НПО) |

Результативность |

Прямая аналогия |

|

2. Фактическое количество выпускников системы профессионального образования (ВПО, СПО, НПО), которые трудоустроились |

2. Количество обучавшихся в рамках целевой контрактной подготовки из числа выпускников образовательных учреждений системы профессионального образования (ВПО, СПО) |

Результативность |

Косвенная аналогия |

|

3. Общая численность получивших направления на работу из выпуска образовательных учреждений системы профессионального образования (ВПО, СПО, НПО) |

|||

|

3. Фактическое количество выпускников системы профессионального образования (ВПО, СПО, НПО), которые были призваны в ряды Вооруженных сил РФ |

8. Численность выпускников из образовательных учреждений системы профессионального образования (ВПО, СПО, НПО), призванных в ряды Вооруженных сил |

Результативность |

Прямая аналогия |

|

4. Фактическое количество выпускников системы профессионального образования (ВПО, СПО, НПО), которые продолжили обучение на следующем уровне профессионального образования |

7. Численность выпускников из образовательных учреждений системы профессионального образования (ВПО, СПО, НПО), продолжающих обучение на следующем уровне |

Результативность |

Прямая аналогия |

фессионального образования (качество образовательных программ); информированность об открытых вакансиях; уровень предлагаемой заработной платы; условия труда. В результате был сформирован предварительный список недостающих качеств показателей мониторинга трудоустройства:

-

• Малое число относительных и функциональных показателей трудоустройства.

-

• Практическое отсутствие показателей, характеризующих сам процесс, а не результат (то есть показателей оперативности и ресурсоем-кости).

-

• Отсутствие интегральных (мультипликативных, аддитивных) и комплексных показателей трудоустройства.

-

• Отсутствие качественных показателей трудоустройства.

-

• Отсутствие унифицированной системы сбора данных показателей по всем требуемым разрезам (уровням ПО, УГС, ВЭД и т. д.).

-

• Отсутствие достоверных данных из независимых от системы профессионального образования источников.

Что касается последнего пункта, авторами предлагается использовать следующие независимые источники достоверных данных:

-

1. «Реестр выпускников» по всем уровням профессионального образования (высшее, среднее, начальное, послевузовское и дополнительное) на базе реестра дипломов Национального аккредитационного агентства в сфере образования (Росаккредагентства).

-

2. Независимую информацию о налогоплательщиках, которой располагает Федеральная налоговая служба (ФНС).

-

3. Независимую информацию, которой располагает Пенсионный фонд РФ (ПФ).

Данная практика использования независимой информации от налоговых и страховых служб широко используется в развитых зарубежных странах (например, в Финляндии, США) органами статистического наблюдения для получения непредвзятой картины трудоустройства и работы занятого населения в разрезе территорий, отраслей экономики, профессий, учебных специальностей, возрастных групп и т. п.

Принцип независимого мониторинга трудоустройства выпускников заключается в следующем. Реестр выпускников формируется с учетом таких показателей: фамилия, имя и отчество лица, получившего диплом; наименование направления подготовки (специальности); код специальности или направления по классификатору, перечню, справочнику среднего профессионального образования или Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (ОКСО); идентификатор квалификации (магистратура / бакалавриат), код квалификации по ОКСО; наименование присвоенной степени или квалификации; год окончания учреждения профобразования; дата рождения; серия и номер паспорта выпускника. Информация, содержащаяся в реестре выпускников, будет сопоставляться с данными из независимых источников (ФНС, ПФ). В качестве ключевых будут использованы поля с паспортными данными выпускников. Таким образом, для заданных года выпуска и образовательной специальности можно будет получить агрегированную информацию, например, о доле устроившихся на работу. В результате сопоставления будут получены независимые оценки трудоустройства выпускников, которые позволят верифицировать показатели трудоустройства, предоставляемые Росстатом и Минобрнауки России.

Список литературы Мониторинг трудоустройства выпускников: фактическое состояние и рекомендации по усовершенствованию

- Анфилатов B. C., Емельянов А. А., Кукушкин А. А. Системный анализ в управлении: Учеб. пособие. М.: Финансы и статистика, 2002. 368 с.

- Дмитрашко С. И., Лукинова Е. А. Занятость и безработица, рынок труда и трудоустройство. М.: Русь, 2006.

- Зеер Э. Ф., Тукачев Ю. А. Теоретико-методологические основы сопряжения образовательных и профессиональных стандартов//Психология образования: проблемы и перспективы: Материалы Первой междунар. науч.-практ. конф. (Москва, 16-18 декабря 2004 г.). М.: Смысл, 2004. С. 85-86.

- Проблемы молодежного рынка труда: региональный аспект: материалы социологического исследования (Челябинская область, 2004-2005 гг.)/Т. Г. Калугина, С. И. Кубицкий, Л. Э. Пробст и др. Челябинск: УрСЭИ АТиСО, 2005. 152 с.

- Проблемы профессиональной подготовки выпускника современного вуза для регионального рынка труда/Под ред. Т. Г. Калугиной, А. И. Сидорова, Л. П. Шушарина. Челябинск: Изд. центр ЮУрГУ, 2009. 91 с.

- Сигова C. В. Восполнение кадрового дефицита на рынке труда Российской Федерации. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2009. 188 с.

- Статистика: Учебник/Под ред. И. И. Елисеевой. Ярославль: ООО «Издательство Проспект», 2004.

- Форма статистической отчетности № 1-кадры «Сведения о дополнительном профессиональном образовании работников в организациях» утверждена приказом Росстата от 06.09.2010 № 305 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.referent.ru/1/165572. Данные на 31.10.2011