Монументальное захоронение коня на Армянском нагорье

Автор: Нахмиас А., Бар-оз Г., Надель Д., Петросян Л., Гаспарян Б.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 3 т.49, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается редчайшая находка - полный скелет взрослого жеребца с бронзовым кольцом в пасти, находившийся в ритуальном погребении - каменной гробнице диаметром 15 м - на могильнике Агавнатун на южных склонах г. Арагац, которая обрамляет с севера Араратскую долину в Республике Армении. Могильный курган имеет округлую форму; останки лошади находились in situ во внутреннем овальном строении. В статье приводится подробное описание захоронения. Большое внимание уделяется данным тафономического исследования костей, а также морфометрических наблюдений. Приводится оценка возраста животного. По результатам прямого 14С-датирования возраст скелета 2 130 ± 20 л.н. Морфологические характеристики коня, его высокий рост и стройные ноги позволяют предположить, что это была крупная особь, похожая на лошадей вымершей нисейской породы, которая ранее была известна в основном по литературным и изобразительным источникам. Наличие металлического кольца в пасти коня позволяет предположить, что он был племенным жеребцом. Полученные в ходе исследования уникальные археозоологические данные расширяют представления о роли лошади в парфянском и эллинистическом мире и об огромной социальной значимости разведения лошадей на Армянском нагорье в прошлом.

Армения, захоронение коня, античная археология, нисейская лошадь, араратская долина

Короткий адрес: https://sciup.org/145146313

IDR: 145146313 | УДК: 904:59(599.723.2)(235) | DOI: 10.17746/1563-0102.2021.49.3.041-050

Текст научной статьи Монументальное захоронение коня на Армянском нагорье

В ахеменидском и эллинистическом мире Армянское нагорье было хорошо известно как место активного разведения лошадей, в которых постоянно нуждалась кавалерия. Природные условия региона способствовали развитию скотоводства – одной из основных отраслей экономики региона. Греческий историк и географ I в. до н.э. Страбон упоминал лошадей в числе главных стадных одомашненных животных Армянского нагорья, считал эту территорию исключительно благоприятной для выпаса лошадей (Strabo, VI. 13. 7). Он отмечал, что армянское коневодство было ориентировано на разведение хорошо известной и к настоящему времени исчезнувшей породы нисейских лошадей. Эти лошади высоко ценились парфянскими царями – «потому что были лучшими и самыми крупными» и использовались в военных целях (Ibid., 14. 9). Например, у царя Великой Армении Тиграна I из династии Арташесидов (123–95 гг. до н.э.) кроме кавалерии было 6 тыс. лошадей в полных доспехах – резерв для его всадников (Ibid.).

Нисейская лошадь – одна из самых ценных пород Древнего мира. Она появилась в начале VI в. до н.э. и стала официальной породой Персидской империи. Согласно историческим свидетельствам, лошади ни-сейской породы были крупные, более высокие, чем любые другие лошади того времени, с характерным черепом, похожим на бараний, двумя шишками на лбу, мощной шеей и длинной гривой. Некоторые из этих особенностей видны на изображениях. Лошади ни-сейской породы, как правило, были гнедой масти. Редкий для таких лошадей черный и белый цвет шерсти в империи Ахеменидов считался мастью коня-божества. Владеть нисейскими лошадьми было очень престижно и в эллинистический период. После завоевания Персии Александр Македонский потребовал от захваченных городов дань в несколько тысяч ни-сейских лошадей. Страбон описывал их как самых изящных верховых лошадей. Более поздние письменные источники сообщают о том, что благодаря разным правителям нисейские лошади расселились по всей Евразии. Считается, что нисейская лошадь вымерла в поздний эллинистический период, скорее всего, из-за гибридизации и скрещивания с арабской лошадью [Davis, 2007].

Имелись описания и графические изображения нисейской лошади, однако она практически не была известна по данным археозоологии. Это можно объяснить тем, что существенное совпадение фенотипа большинства пород лошадей затрудняет их идентификацию. Особый интерес вызывают местные породы лошадей, селекция и разведение которых производились в труднодоступных географических зонах. Наиболее вероятно, что нисейская лошадь была выведена на Армянском нагорье.

Прямых доказательств того, что родиной нисей-ской лошади являлись высокогорья Армении, нет: отсутствуют археологические сооружения, которые подтверждали бы имеющиеся в исторических источниках упоминания о масштабном коневодстве. Недавно открытые на Армянском нагорье многочисленные криволинейные каменные ограды являются важными свидетельствами существования традиционной системы животноводства, при которой свободно пасущихся животных с пастбищ приводили в загоны, где производились отбор нужных особей и действия, связанные с селекцией [Malkinson et al., 2018]. Эти крупные сооружения, называемые также пустынными воздушными змеями, создавались для отлова животных и их приручения в полувольных условиях. В некоторых конструкциях имеются конусовидные коридоры, которые ведут к изолированным вольерам или клеткам, где пастухи, вероятно, выбирали нужных им особей и производили какие-то действия. Ограды обеспечивали условия для одомашивания больших стад ценных и востребованных армянских лошадей. Сооружение каждой крупной ограды планировалось заранее, требовало немалых средств и трудозатрат: строительство занимало не менее 150 дней и было возможно только при хорошей организации труда [Ibid.].

В последние годы обнаружено немало археологических материалов, подтверждающих предположение о резком увеличении спроса на лошадей в период ахеменидской сатрапии Армении и оценку этого региона как основного источника лошадей для империи Ахеменидов. Были открыты величественные гробницы знати на Армянском нагорье с разнообразными элементами конского и колесничного снаряжения [Мнацаканян, 1960, 1961; Devejyan, 2006; Badalyan, Avetisyan, 2007, p. 51–54; Simonyan, Manaseryan, 2013; Badalyan, Smith, 2017; Castelluccia, 2017]. Сюжеты с конями обычно изображаются на керамике, царских коронах, скипетрах и различных ювелирных изделиях, что свидетельствует о статусе лошади как ценнейшем имуществе [Bocchieriyan, 2016, p. 15, 53, 83].

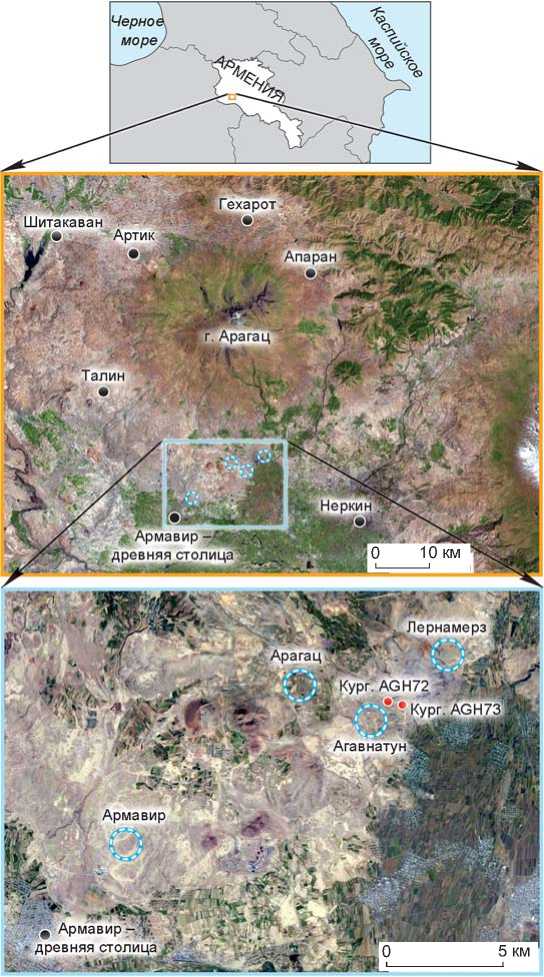

Исследование посвящено уникальному ритуальному захоронению коня в монументальном сооружении, расположенном около древних загонов в местности Агавнатун на западе Армении (рис. 1). Открытие данного погребения позволило впервые связать каменные ограды с конским захоронением и получить новые сведения о коневодстве на Армянском нагорье. Очевидная территориальная близость ритуального захоронения к многочисленным сооружениям указывает на хозяйственное значение лошади.

Описание захоронения коня в Агавнатуне (курган AGH72)

Археологический комплекс Агавнатун находится на периферии Араратской долины, к западу от современного с. Агавнатун в Армавирской обл. Армении. Площадь объекта более 100 га. Он находится на склонах г. Ара-гац на высоте 900–1 300 м над ур. м. В настоящее время это земля с выходами базальта, валунами и однолетним травяным покровом. Большое количество археологических объектов зафиксировано в нижней части склонов, чуть выше пахотных земель долины. Среди них выделяются несколько крупных могильников, массивные каменные культовые сооружения и башни, поселения, загоны и ограды, а также камни с петроглифами. Этот богатый и разнообразный культурный ландшафт был изучен лишь частично, датировку и сопоставление различных археологических объектов только предстоит провести [Gasparyan et al., 2013; Barge et al., 2015; Nadel et al., 2015]. Ближайшие к ним каменные ограды (о них см: [Malkinson et al., 2018]) расположены на расстоянии менее 500 м.

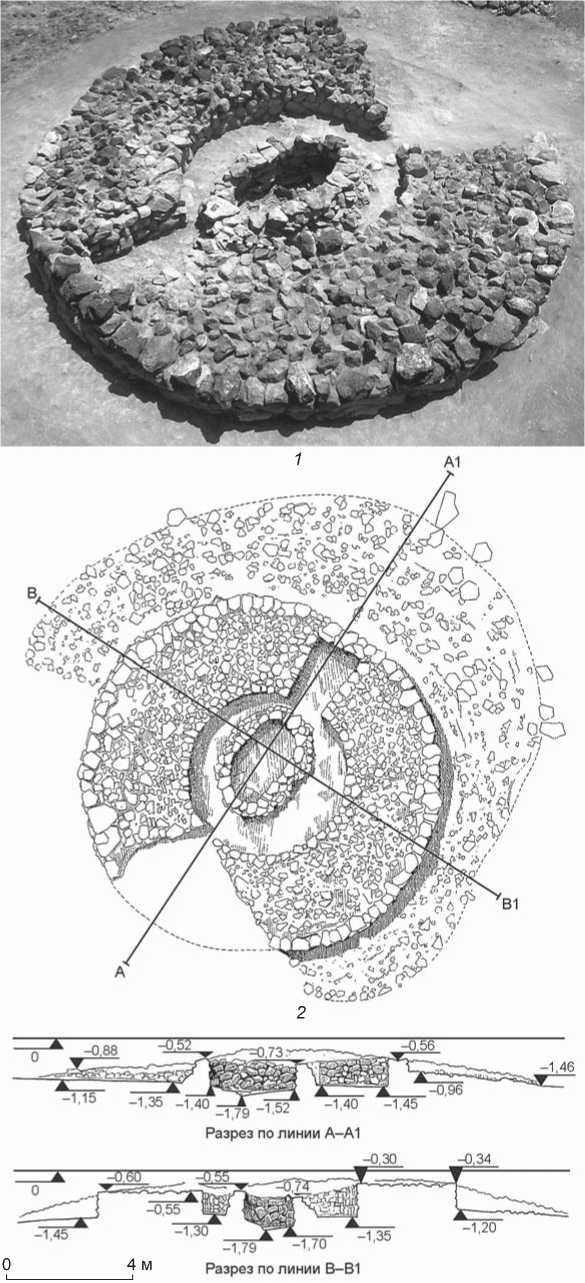

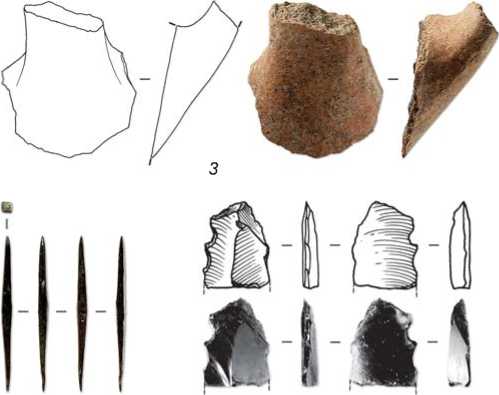

Особый интерес вызывает кург. AGH72 с ритуальным захоронением коня на мо- гильнике Агавнатуне, раскопанный в 2008 г. под руководством Б. Гаспаряна археологами Л. Петросяном и Ф. Мурадяном на территории одноименного некрополя (рис. 2). Курган имеет округлую форму (14 м в диаметре, не менее 1 м в высоту). Внешние и внутренние стены захоронения сложены из крупных неотесанных базальтовых камней, заполнение составляют камни разных размеров. В центре имеется коридор шириной ок. 0,65 м, возможно, с двумя входами. Северный вход был замурован; южная часть коридора не сохранилась. Останки коня находились in situ в специально построенной камере овальной формы размерами ок. 1,60 × 2,20 м (рис. 3).

Рис. 1 . Карта расположения исследуемого и других памятников, упоминаемых в статье. Голубыми кругами обозначены скопления

каменных загонов.

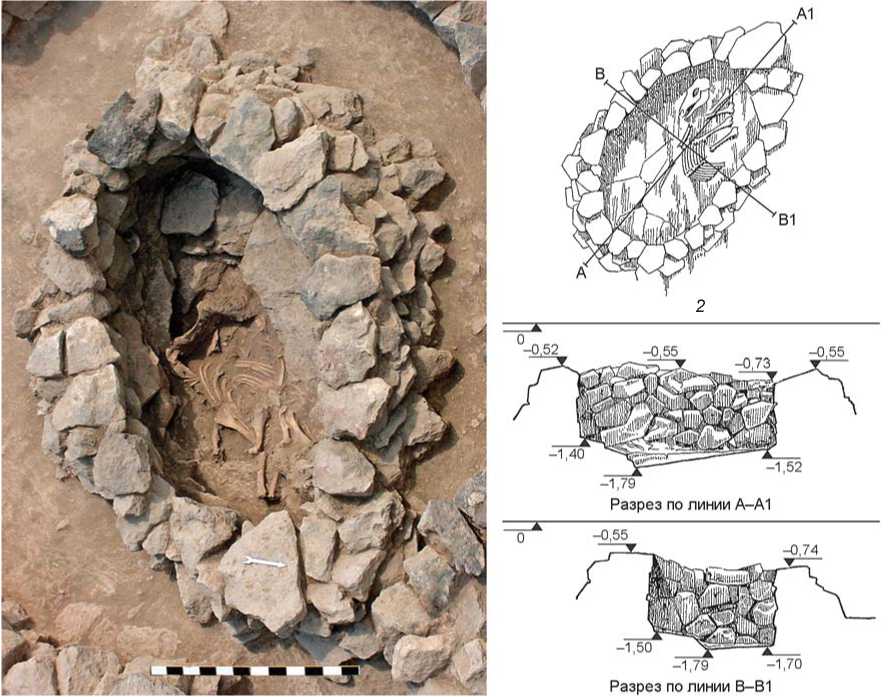

Животное было помещено в центр конструкции. В момент обнаружения его согнутые передние конечности находились под нижней частью черепа, задние конечности были подогнуты под грудь. Конь был погребен с металлическим кольцом в пасти (рис. 4, 5). Кольцо находилось в диастеме между резцами и молярами нижней челюсти. Другого инвентаря в захоронении не было. При расчистке перекрытия над камерой были обнаружены горстка малоинформативных черепков, вентиляционная труба и три изделия из обсидиана (рис. 6, а ). Последние попали в могилу, ско-

Рис. 2 . Курган AGH72.

1 – общий вид; 2 – план; 3 – вид сбоку.

рее всего, случайно вместе с осадочными породами, которые использовались при строительстве конструкции и создании насыпи.

По ко сти лошади (первая фаланга, лаб. № IAA171298) в Институте ускорительного анализа (Япония) методом прямого 14С-датирования установлена дата 2 130 ± 20 л.н., или 349–96 кал. лет до н.э. (± 2σ). Она с достоверностью 95 % попадает в диапазон IV–I вв. до н.э.

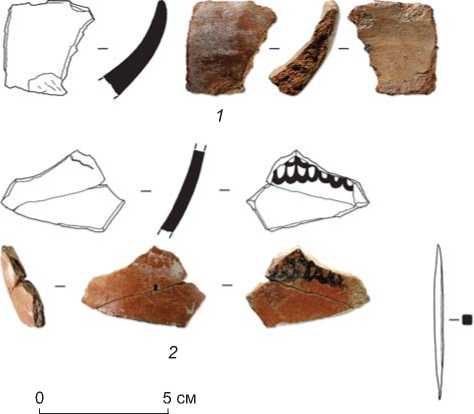

Рядом с этим конским захоронением был раскопан небольшой кург. AGH73, который мог быть ритуальным дополнением к вышеуказанному захоронению. Данный курган представлял собой груду необработанных камней, под которыми отсутствовали какие-либо сооружения, но имело сь небольшое количество артефактов. Самая важная находка – это фрагмент керамической чаши с расписным орнаментом: по ней курган предварительно может быть датирован IV в. до н.э (рис. 6, б ). Таким образом, оба кургана были сооружены в одно время, когда Армянское нагорье находилось под властью Оронти-дов (Ервандидов) – союзников империи Ахеменидов.

Методы исследования

Обнаруженные во время раскопок кург. AGH72 остеологические находки характеризуются как очень хрупкие. Они плохой сохранности: большая часть длинных костей, таза, череп и позвонки сильно раскрошены и сломаны in situ . Не повреждены зубы верхней челюсти и преобладающая часть нижней челюсти.

После окончания раскопок остеологические о статки хранились в Институте зоологии НАН РА в Ереване. В 2017 г. мы произвели их осмотр. Для выявления поверхностных изменений (следы разделки, воздействия огня, укусов хищников, переваривания и патологии) каждая кость исследовалась под увеличительным стеклом (×5).

Скелет лошади идентифицирован по конфигурации эмали больших коренных зубов, а также по размерам и пропорциям костей конечностей [Johnstone,

Рис. 3 . Погребение лошади внутри овального сооружения.

1 – общий вид; 2 – план; 3 – вид сбоку.

2 м

Рис. 4 . Скелет лошади с кольцом в пасти in situ .

0 5 cм

Рис. 5 . Кольцо, находившееся в пасти лошади.

а

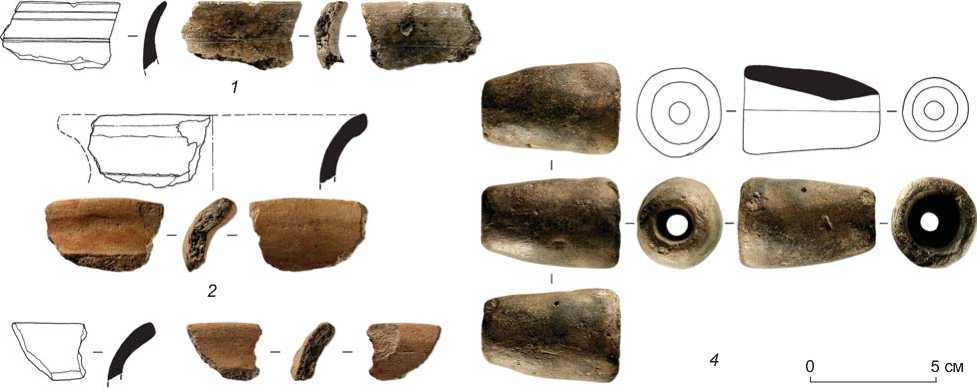

Рис. 6 . Находки из курганов AGH72 ( а ) и AGH73 ( б ).

а : 1–3 – черепки; 4 – вентиляционная труба.

б : 1–3 – фрагменты керамики; 4 – металлическая игла; 5 – артефакты из обсидиана.

б

2004]. Измерения ко стей выполнены по методике, предложенной А. фон ден Дриш [Driesch, von den, 1976]. Возраст особи определялся по степени износа зубов [Levine, 1982].

Результаты исследования

Кости скелета лошади из кург. AGH72 были сильно фрагментированы. Полностью сохранившиеся длинные кости отсутствовали. Останки принадлежали одной особи (NISP = 80, MNI = 1) и включали отдельные зубы, эпифизы, фрагменты костей конеч- ностей разной длины; основную часть со ставляли ко сти запястья, предплюсны и фаланги, извлеченные целиком. Кроме того, имелась бóльшая часть осевого скелета.

Детальное исследование изменений поверхности каждой кости не выявило следов разделки. Не обнаружены признаки температурного воздействия или следы ударов, а также ямки, бороздки и ноздреватые зазубрины, которые могли бы указывать на обработку костей или поедание туши до ее размещения в гробнице, а также погрызы плотоядных. Из этого следует, что туша не подвергалась повреждениям после ее размещения в погребальной конструкции.

Кости лошади из кург. AGH72 могильника Агав-натун не имеют признаков патологии. Отсутствие проявлений болезненных процессов на голенях свидетельствует о том, что животное не использовалось в качестве тяглового. Плохая сохранность осевого скелета не позволила определить скелетные аномалии, которые возникают при активном использовании лошади для верховой езды. Судя по отсутствию признаков чрезмерного износа нижних и верхних премоляров и моляров, в пасть коня не вкладывали удила. Это подтверждает предположение о том, что животное не использовалось для верховой езды [Bendrey, 2007].

Таксономия рассматриваемой особи основана на нескольких морфологических и метрических показателях костей и зубов. Морфологические характеристики первых фаланг с небольшой шириной диафиза и расположение отпечатков пальмарных мышц [Johnstone, 2004, fig. 4.13] позволяют идентифицировать изучаемый экземпляр как домашнюю лошадь Equus caballus . Отношение средних показателей наибольшей длины первых фаланг (n = 4; GL = 89,4 мм) к диаметру диафиза кости (SD = 35,8 мм) предварительно подтверждает это наблюдение. Крупный размер фаланги соответствует лошадям и несколько превышает показатели мулов [Ibid., fig. 4.15]. В пользу идентификации экземпляра как Equus caballus свидетельствуют и данные измерений пястной кости [Ibid., fig. 4.14]. Отношение наибольшей средней длины пястной кости (GL = 238,5 мм) к диаметру ее диафиза (SD = 38,92 мм) соответствует более высокому диапазону показателей лошадей, для которых имеются измерения.

Определение лошади из могильника Агавнатун как Equus caballus подтверждается также расчетами логарифмического отношения размеров пястных суставов по Джонстоун [Ibid., fig. 4.18]. Это сравнение показывает, что особь из Агавнатуна крупнее лошади Пржевальского и соответствует размерам лошадей крупной, рослой породы [Bökönyi, 1968].

Основанием для отнесения экземпляра к Equus caballus являются также таксономические показатели моляров нижней и верхней челюсти [Johnstone, 2004, fig. 4.2, tab. 4.1]. Сочетание конфигурации эмали нижних и верхних моляров, а также размеры и пропорции костей конечностей позволяют с уверенностью иден- тифицировать особь из Агавнатуна как домашнюю лошадь Equus caballus, а не как осла или мула. Кроме того, с учетом размеров длинных костей и морфологии первых фаланг можно предположить, что у лошади были длинные и стройные ноги.

Высота коня в холке рассчитана по размерам целых длинных костей с использованием методик Бус-нека и фон ден Дриш [Boessneck, Driesch, von den, 1974] и Джонстуон [Johnstone, 2004]. Диапазон высоты лошади в холке от 149,7 до 159,7 см, а средняя высота в холке 153 см (см. таблицу ). Результаты анализа показывают, что конь из Агавнатуна был высокорослым, особенно по сравнению с представителями других известных в то время пород лошадей, высота которых в холке обычно не превышала 130 см [Bökönyi, 1968].

Данные измерений первых фаланг позволяют предположить, что у коня были стройные конечности – расчетный индекс ширины диафиза составляет 16,3. Индекс ширины диафиза (стройности) рассчитывается следующим образом: SD × 100/GL, для пястной кости AGH72 он составляет 38,52 × 100/239 = 16,3. Эта особенность и большая высота в холке указывают на сходство морфологических особенностей изучаемой особи и эллинистической лошади, обнаруженной при раскопках греческого святилища Хора и идентифицированной как нисейская [Bökönyi, 2010].

Возраст лошади из Агавнатуна определен по высоте коронки правого и левого первого моляров нижней челюсти по методу, описанному Левин [Levine, 1982, fig. 2]. Сопоставление высоты коронки измеренных зубов и зубов другого экземпляра известного возраста показало расчетный возраст первого правого моляра (42,1 мм) 17 лет и первого левого моляра (34,7 мм) – 19 лет. Таким образом, под курганом погребена взрослая особь в расцвете сил.

К сожалению, после завершения раскопок в результате серьезного повреждения черепа большая часть его костей была фрагментирована, клыки не сохранились. Однако клык нижней челюсти хорошо виден на фото расчищенного скелета (см. рис. 4). Можно утверждать, что он принадлежал жеребцу.

Металлическое кольцо в пасти лошади почти круглой формы (см. рис. 5), его внешний диаметр 11,5 см, внутренний – 9,9, толщина ок. 8,0 мм. На участке

Высота лошади в холке, рассчитанная по методике Джонстоун [Johnstone, 2004, tab. 3.3]

|

Кость |

Длина, см |

Кратный множитель |

Высота в холке, см |

|

Плечевая, правая |

32,8 |

4,9 |

159,7 |

|

Лучевая » |

34,5 |

4,3 |

149,7 |

|

Пястная » |

23,9 |

6,4 |

153,1 |

|

Пястная, левая |

23,8 |

6,4 |

152,6 |

кольца, которое находилось между зубами животного, имеется углубление, образовавшееся, вероятно, при соединении концов изделия. В некоторых местах выявлены признаки изношенности, они появились, скорее всего, в результате трения. В археологическом отчете указано, что к кольцу был привязан кусок веревки; он, к сожалению, не сохранился. Согласно результатам рентгенофлуоресцентного анализа, кольцо сделано из сплава свинца и оловянной бронзы.

Дискуссия

В конце III – I тыс. до н.э. лошади играли важную роль в культурной истории Армянского нагорья [Мнацаканян, 1960, 1961; Devejyan, 2006; Badalyan, Avetisyan, 2007, p. 51–54; Simonyan, Manaseryan, 2013; Badalyan, Smith, 2017]. Устойчивые отношения человека и лошади достигли наивысшего уровня в Ванском (Урартском) царстве, о чем свидетельствуют многочисленные археологические находки, в т.ч. снаряжение для колесниц и верховой езды, великолепные украшения с изображениями лошадей, фигурки лошадей, металлические шлемы и щиты, золотые пояса, чаши и бляхи [Donaghy, 2014; Samashev, Zhumatayev, 2015; Tumanyan, 2017]. Многие из этих артефактов находились в царских захоронениях. Иногда в этих же могилах хоронили лошадей, которые обычно сопровождали высокопоставленных лиц [Khudaverdyan, Khachatryan, Eganyan, 2016]. Кости лошади часто встречаются в ар-хеозоологических коллекциях этих памятников (о количестве идентифицированных экземпляров лошади (NISP) см.: [Mizoryan, Manaseryan, 2008]). Такие артефакты, как конские уздечки и удила, обычно связаны с конскими захоронениями [Castelluccia, 2017; Jakubiak et al., 2018].

О том, что Армянское нагорье было зоной масштабного коневодства, свидетельствуют материалы археологических раскопок и другие источники. Роль лошадей в Ахеменидской империи отчетливо проявляется в божественном статусе, которым цари империи наделяли нисейскую лошадь [Charles, 2015, p. 18]. В последующей Парфянской империи, которая была одной из сверхдержав, большое внимание уделялось хорошо обученной кавалерии [Adalian, 2010, p. 28]. Древние историки описывают Армению как место превосходного коневодства с обширными лугами, необходимыми для разведения лошадей (Strabo. IV. 9. 14; Polybius. IV. 12. 17–21; Diodorus. VIII. 17. 32–35; Plutarch. VII. 20), и называют в числе важнейших поставщиков лошадей высочайшего качества для Ахе-менидской империи, а затем для эллинистической и римской армий. Армянская сатрапия в каче стве дани ежегодно отправляла в Ахеменидскую империю 20 тыс. молодых лошадей (Xenophon, IV.V. 34; Strabo.

V. 11.14). Армяне считались лучшими наездниками той эпохи. Как отмечалось, сведения письменных источников подтверждаются многочисленными материалами, обнаруженными в ходе археологических раскопок на Армянском нагорье.

Захоронение коня в кург. AGH72 могильника Агав-натун является свидетельством важной роли лошади, ее ключевого экономического значения на Армянском нагорье. Сегодня это единственное известное на Кавказе ритуальное погребение исключительно лошади (о подобном захоронении осла в Южном Леванте см.: [Bar-Oz et al., 2013]). Расположение кургана в 500 м от нескольких больших оград и ловушек и недалеко от Армавира – столицы армянского царства эллинистического периода – позволяет предположить культурную связь между оградами и конским захоронением (см. рис. 1). Обнаруженные на склонах г. Арагац захоронения бронзового и железного веков с лошадьми и конским инвентарем, напр., Апа-ран II, Артик, Гехарот, Неркин, Навер, Талин, Ши-ракаван, расположены в той же экологической нише, что и кург. AGH72; отражают давние традиции коневодства в этом регионе [Хачатрян, 1975, с. 258; 1979; Badalyan, Avetisyan, 2007, p. 51–54; Simonyan, Manaseryan, 2013; Badalyan, Smith, 2017].

Страбон описывает Армянское нагорье как страну лошадей, принадлежащих царю; здесь содержалось 50 тыс. нисейских кобыл для разведения лошадей этой породы. Животные паслись, видимо, на открытых лугах под присмотром царской охраны (ср.: [Johnstone, 2004, p. 53]). Молодые лошади находились в свободном выпасе до достижения ими трехлетнего возраста [Donaghy, 2014, p. 151]. Распространенным способом отлова лошадей в азиатских степях был пеший загон [Rolle, 1989, p. 106]; это предполагало создание специальных сооружений для сбора лошадей недалеко от мест выпаса. Животных собирали, не подвергая стрессу, – просто направляли вдоль стен загона [Malkinson et al., 2018].

Рассматриваемый курган могильника Агавнатун был сооружен для престижного, уважаемого коня. Морфологические характеристики скелета позволяют предположить, что это был крупный жеребец в расцвете сил. На его костях отсутствовали следы порезов или травм. Кости скелета находились в сочлененном виде; скорее всего, тушу не разделывали после смерти. Рост в холке соответствует высокой и крепкой особи со стройными ногами. Такие характеристики присущи лошади нисейской породы. Останки лошади с аналогичными размерами и морфологическими показателями обнаружены на греческом святилище Хора Пантанелло в Южной Италии. По определению Бокони [Bökönyi, 2010], это была нисейская лошадь.

Обращает на себя внимание бронзовое кольцо, находившееся в пасти животного. Использование колец как удил – хорошо известная практика. Самое раннее изображение колец, служивших в этом качестве, имеется на штандарте из Ура (ок. 2450 г. до н.э.) [Clutton-Brock, 1992]. Однако в отличие от кольца из конского захоронения в Агавнатуне, кольца на штандарте располагаются на верхней губе или в носовой перегородке (кольцо, вставленное в носовую перегородку, и сегодня широко применяются для управления быками). Использование колец для контроля над животным эффективно только для его ведения вперед. У коня в Агавнатуне бронзовое кольцо находилось на нижней челюсти. Использование кольца на нижней челюсти через много лет после широкого распространения мундштука в Армянском регионе [Castelluccia, 2017; Medvedskaya, 2017] предполагает, что эта лошадь не была верховой; с помощью веревки, привязанной к кольцу, ею управляли, когда требовалось подвести жеребца к кобыле для совокупления. И в наши дни во многих племенных хозяйствах металлическое кольцо, вставленное в нижнюю челюсть, считается предпочтительным вариантом удил при подведении жеребцов к кобылам [Darling, Giffin, 2014].

Ротовое кольцо, аналогичное по размерам кольцу, обнаруженному в пасти коня в Агавнатуне, найдено на набатейском городище Умм-эль-Джималь в Иордании (I–III вв. н.э.). Оно так же находилось в пасти погребенного жеребца, по размерам такого же, как рассматриваемый [Deckinga, 2013].

Как показал анализ, в отличие от охотничьих сооружений, которые строились под уклон: в этом случае животные, неизбежно набирая скорость, двигались к ловушкам [Bar-Oz et al., 2011], ограды Агавнатуна создавались так, что животные шли по восходящей линии [Malkinson et al., 2018, fig. 1]. Очевидно, что это не были ловушки для убийства. Вероятно, такие конструкции помогали собирать стадо и в последующем сортировать выбранных особей в большом загоне. Их строили для восхождения животных на гору, очевидно, что пастухи не хотели травмировать выбракованных животных.

В Армении подобные ограды, вероятно, были широко распространены в тех местах, где разводили знаменитых нисейских лошадей. Возведение таких сооружений было важным условием, которое обеспечивало развитие этой отрасли.

Погребение в монументальном сооружении одного взрослого коня, выделяющегося особыми морфологическими характеристиками, с бронзовым кольцом в пасти является уникальным для культурного ландшафта Армянского нагорья. В этой местности найдены также сотни крупных каменных оград со сложными пристройками и дополнительными сооружениями, многие из которых конструктивно были приспособлены для восхождения животных на гору [Ibid.; Nadel et al., 2015]. Эти находки подтверждают данные письменных источников о том, что данный регион был местом разведения нисейской лошади. Мы надеемся, что предложенная интерпретация будет подкреплена результатами дополнительных исследований, в частности, удастся установить специфические генетические характеристики этой породы.

Мы благодарим Павла Аветисяна – директора Института археологии и этнографии Национальной академии наук Республики Армении – за многолетнюю помощь и поддержку проекта. Средства на раскопки в Агавнатуне в 2008 г. были выделены фондом Гфёллер Ренессанс (США). Мы также благодарим Нину Манасерян за предоставленную возможность исследовать кости коня, архитектора Корюна Гафада-ряна, Дмитрия Аракеляна, Нарине Мхитарян и Гарика Пре-вяна за подготовку иллюстраций, проф. Макото Аримура (Университет Токай, Япония) за 14С-датирование находки и Сариэля Шалева за проведение анализа металлического кольца. Мы отдаем дань памяти нашему коллеге Фирдусу Мурадяну – уважаемому члену археологической группы, работавшей в Агавнатуне.

Список литературы Монументальное захоронение коня на Армянском нагорье

- Мнацаканян А. Древние повозки из курганов бронзового века на побережье оз. Севан // СА. – 1960. – Т. 2. – С. 139–152.

- Мнацаканян А. Лчашевские курганы // КСИА. – 1961. – Т. 85. – С. 66–72.

- Хачатрян Т.С. Древняя культура Ширака (III–I тыс. до н.э.). – Ереван: Изд-во Ереван. гос. ун-та, 1975. – 277 с.

- Хачатрян Т.С. Гробница Артика: каталог. – Ереван: Музей истории Армении, 1979. – 404 с.

- Adalian R.P. Historical Dictionary of Armenia. – Plymouth: Scarecrow Press, 2010. – 381 p.

- Badalyan R.S., Avetisyan P.S. Bronze and Early Iron Age Archaeological Sites in Armenia I: Mt. Aragats and its Surrounding Region. – Oxford: Archaeopress, 2007. – 319 p.

- Badalyan R.S., Smith A.T. The Kurgans of Gegharot: A Preliminary Report on the Results of the 2013-14 Excavations of Project ArAGATS // Bridging Times and Spaces, Papers in Ancient Near Eastern, Mediterranean and Armenian Studies / eds. P.S. Avetisyan, Y.H. Grekyan. – Oxford: Oxford Univ. Press, 2017. – P. 11–28.

- Barge O., Brochier J.E., Régagnon E., Chambrade M.-L., Crassard R. Unity and Diversity of the Kite Phenomenon: A Comparative Study between Jordan, Armenia and Kazakhstan // Arabian Archaeology and Epigraphy. – 2015. – Vol. 26. – P. 144–161.

- Bar-Oz G., Nadel D., Avner U., Malkinson D. Mass Hunting Game Traps in the Southern Levant: The Negev and Arava “Desert Kites” // Near Eastern Archaeology. – 2011. – Vol. 74. – P. 208–215.

- Bar-Oz G., Nahshoni P., Motro H., Oren E.D. Symbolic Metal Bit and Saddlebag Fastenings in a Middle Bronze Age Donkey Burial // PLoS One. – 2013. – Vol. 8: e58648.

- Bendrey R. New Methods for the Identifi cation of Evidence for Biting on Horse Remains from Archaeological Sites // J. of Archaeol. Sci. – 2007. – Vol. 34. – P. 1036–1050.

- Bocchieriyan S. The Achaemenid Satrapy of Armenia. Undergraduate Honors: PhD Thes. – Univ. of Colorado at Boulder, 2016. – 89 p.

- Boessneck J., Driesch A., von den. The Excavations at Korucutepe, Turkey, 1968–1970: Preliminary Report // J. of Near Eastern Studies. – 1974. – Vol. 33. – P. 109–112.

- Bökönyi S. Data on Iron Age Horses of Central and Eastern Europe – Cambridge: Peabody Museum, 1968. – [Vol.] VI. – 108 p. – (Mecklenburg Collection; Pt. I).

- Bökönyi S. Archaeozoology at Pantanello and Five Other Sites // The Chora of Metaponto 2 / eds. L. Bartosiewicz, E. Gal. – Austin, TX: Univ. of Texas Press, 2010. – P. 1–34.

- Castelluccia M. Transcaucasian Iron Age Metal Horse Bits // Iran and the Caucasus. – 2017. – Vol. 21. – P. 1–12.

- Charles M.B. Achaemenid Elite Cavalry: From Xerxes to Darius III // The Classical Quarterly. – 2015. – Vol. 65. – P. 14–34.

- Clutton-Brock J. Horse Power: A History of the Horse and the Donkey in Human Societies. – L.: Natural History Museum, 1992. – 192 p.

- Darling K., Giffin J.M. Veterinary Guide to Horse Breeding. – L.: Lulu Press, 2014. – 288 p.

- Davis B. Timeline of the Development of the Horse. – Philadelphia: Univ. of Pennsylvania, 2007. – 186 p. – (Sino- Platonic Papers; N 177).

- Deckinga M. An Analysis of a Horse from Umm el-Jimal, Jordan // Honors Projects. – 2013. – N 197. – URL: http://scholarworks.gvsu.edu/honorsprojects/197

- Devejyan S.H. Lori Berd II Middle Bronze Age. – Yerevan: Gitutyn Publ. House, 2006. – 419 p.

- Diodorus S. The Library of History. – Cambridge, MA: Harvard Univ. Press, 2006. – Vol. VIII, b. 16, 17. – 496 p. – (Loeb Classical Library).

- Donaghy T. Horse Breeds and Breeding in the Greco-Persian World: 1st and 2nd Millennium BC. – Cambridge: Cambridge Scholars Publ., 2014. – 245 p.

- Driesch A., von den. A Guide to the Measurement of Animal Bones from Archaeological Sites. – Cambridge: Peabody Museum Press, 1976. – 137 p.

- Gasparyan B., Khechoyan A., Bar-Oz G., Malkinson D., Nachmias A., Nadel D. The Northernmost Kites in South-West Asia: The Fringes of the Ararat Depression (Armenia) // Antiquity Project Gallery. – 2013. – Vol. 87, iss. 336. – P. 336.

- Jakubiak K., Iskra M.I., Piliposyan A., Zakyan A. Preliminary Report on the 2016 Season in Metsamor (Armenia) // Polish Archaeology in the Mediterranean. – 2018. – Vol. 26. – P. 557–569.

- Johnstone C.J. A Biometric Study of Equids in the Roman World: PhD Thes. – York: Univ. of York, 2004. – 752 p.

- Khudaverdyan A., Khachatryan H., Eganyan L. Multiple Trauma in a Horse Rider from the Late Iron Age Cemetery at Shirakavan, Armenia // Bioarchaeology of the Near East. – 2016. – Vol. 10. – P. 47–68.

- Levine M.A. The Use of Crown Height Measurements and Eruption-Wear Sequences to Age Horse Teeth // Ageing and Sexing Animal Bones from Archaeological Sites / eds. B. Wilson, C. Grigson, S. Payne. – Oxford: British Archaeol. Rep., 1982. – P. 223–250.

- Malkinson D., Bar-Oz G., Gasparyan B., Nachmias A., Crater Gershtein E., Nadel D. Seasonal Use of Corrals and Game Traps (Desert Kites) in Armenia // Quaternary Intern. – 2018. – Vol. 464. – P. 285–304.

- Medvedskaya I.N. The Ancient Iranian Horse Bridle: Questions of Chronology, Origins, and Development // Iranica Antiqua. – 2017. – Vol. 52. – P. 159–195.

- Mizoryan L., Manaseryan N. Archaeozoological Investigation of the Site of Shirakavan, 3rd–1st Millennia BC, Armenia // Travaux de la Maison De l’Orient et de la Méditerranée. – 2008. – Vol. 49. – P. 521–531.

- Nadel D., Bar-Oz G., Malkinson D, Spivak P., Langgut D., Porat N., Khechoyan A., Nachmias A., Crater Gershtein E., Katina A. New Insights into Desert Kites in Armenia: The Fringes of the Ararat Depression // Arabian Archaeol. And Epigr. – 2015. – Vol. 26. – P. 120–143.

- Plutarch. The Life of Alexander. – Cambridge, MA: Harvard Univ. Press, 1919. – Vol. VII. – 640 p. – (Loeb Classical Library). Polybius. The Histories. – Cambridge, MA: Harvard Univ.

- Press, 1922. – Vol. IV, b. 9–15. – 640 p. – (Loeb Classical Library). Rolle R. The World of the Scythians. – Oakland, CA: Univ. of California Press, 1989. – 141 p.

- Samashev S.Z., Zhumatayev R.S. A Horse in a Burial-Memorial Ceremony of Ancient Nomads in Kazakh Altay Region // European J. of Sci. and Theology. – 2015. – Vol. 11. – P. 243–256.

- Simonyan H., Manaseryan N. Royal Tombs with Horse Sacrifi ces in Nerkin Naver, Armenia (Middle Bronze Age) // Archaeozoology of the Near East X / eds. B. De Cupere, V. Linseele, S. Hamilton-Dyer. – Leuven: Peeters, 2013. – P. 173–208.

- Strabo. The Geography of Strabo. – Cambridge, MA: Harvard Univ. Press, 1927. – Vol. IV, b. 8/9. – 480 p. – (Loeb Classical Library).

- Strabo. The Geography of Strabo. – Cambridge, MA: Harvard Univ. Press, 1928. – Vol. V, b. 10–12. – 560 p. – (Loeb Classical Library).

- Tumanyan G.S. Cimmerian and Scythian Funerary Rituals in the South Caucasus // Near Eastern Archaeol. – 2017. – Vol. 80. – P. 196–201.

- Xenophon. Anabasis. – Cambridge, MA: Harvard Univ. Press, 1922. – 672 p. – (Loeb Classical Library).