Монументальные деревянные изваяния из Усть-Войкарского городища (север Западной Сибири): комплексный анализ

Автор: Гаркуша Ю.Н., Новиков А.В., Бауло А.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 т.50, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены результаты комплексного изучения двух уникальных изделий - массивных изваяний с антропоморфными личинами. Артефакты обнаружены при исследовании многослойного памятника Усть-Войкарское городище (юго-запад Ямало-Ненецкого автономного округа). Поселение - место проживания коренного населения в эпоху Средне -вековья - Нового времени. В контексте этнической истории региона его можно охарактеризовать как угро-самодийское. Памятник входит в число немногочисленных на этой территории археологических объектов с мерзлым культурным слоем. Уникальность изделий заключается в их атрибуции, размерах, целостности, хорошей сохранности материала и контексте обнаружения. Установлено, что изваяния были связаны с конструкциями жилых построек, находились в основании стен на участке расположения входа в жилище. Личины выполнены в виде барельефа. Их иконография характерна для обско-угорской традиции скульптурных изображений. Анализ архитектурного контекста расположения изваяний, наличие у них некоторых деталей дали основания для гипотезы о вторичном использовании скульптур. Первоначально они могли быть частью каркаса, поддерживавшего крышу. Установлено, что основой для изделий послужили бревна лиственницы сибирской (Larix sibirica Ledeb.). Методом дендрохронологии определено время рубки деревьев - конец XVII в. Ретроспективный анализ сведений о ритуальных изображениях у северных хантов и манси позволил предположить семантику войкарских изваяний по аналогии с деревянными скульптурными изображениями лесных духов - менквов. Таким образом, их обрядовая роль в наибольшей степени сводится к охране жилища.

Усть-войкарское городище, север западной сибири, северные ханты, дендрохронология, антропоморфная скульптура

Короткий адрес: https://sciup.org/145146508

IDR: 145146508 | УДК: 904 | DOI: 10.17746/1563-0102.2022.50.1.126-137

Текст научной статьи Монументальные деревянные изваяния из Усть-Войкарского городища (север Западной Сибири): комплексный анализ

На археологической карте Ямало-Ненецкого автономного округа Усть-Войкарское городище (Войкарский городок) появилось сравнительно недавно – после проведенных в 1993 г. разведочных работ в Шурыш-карском р-не [Косинская, Федорова, 1994, с. 58–59]. В 2003–2008 гг. его исследовали сотрудники Института истории и археологии УрО РАН и Окружного музейно-выставочного комплекса им. И.С. Ше-мановского под руководством А.Г. Брусницыной и Н.В. Федоровой [Брусницына, 2003; Федорова, 2006], в 2012–2016 гг. – сотрудники ИАЭТ СО РАН под руководством А.В. Новикова [Новиков, Гаркуша, 2017]. В ходе работ было сформировано представление об объекте как о поселении, развивавшемся с рубежа XIII–XIV вв. по XIX в., что установлено по дендрохронологическим данным [Гурская, 2008].

История Войкарского городка связана с аборигенным населением севера Нижнего Приобья. Вопрос об этническом составе жителей поселения остается открытым. В контексте этнической истории региона население предварительно можно охарактеризовать как угро-самодийское, не без оснований предполагая присутствие и коми-зырянского компонента. Интенсивные контакты между представителями этих этнических общностей в эпоху Средневековья – Нового времени привели к сложению на их основе северной группы хантов. Территория расселения одного из ее подразделений связана с долиной р. Войкар [Мартынова, 1998, с. 82; 2005; Перевалова, 2004, с. 231–233]. Близ устья этого левого притока р. Малая Обь и находится памятник.

Монументальные изваяния: контекст, описание, интерпретация

Неординарным событием явилось обнаружение в ходе исследования построек двух массивных антропоморфных скульптурных изображений. Наличие мерзлоты в культурных слоях памятника обеспечило уникальную сохранность изделий. Габариты, иконография изваяний схожи. Одинаков и контекст их расположения в структуре постройки. Они находились в основании передних стен. Строения представлены двумя типами конструкций: каркасно-столбовой и наземной срубной. Наличие очагов позволило отнести их к категории жилых построек.

Каждое изделие выполнено из бревна, обтесанного с двух противоположных сторон (на два канта), две другие сохранили свою естественную закругленность. В археологической литературе широкое распространение получило (вероятно, со времени выхода в свет работы С.А. Семенова о деревообработке на древнем Алтае [1956, с. 206–207]) наименование обработанной таким образом древесины плахой. Однако это определение вряд ли стоит считать удачным, корректно характеризующим данный тип деловой древесины. Под плахой понимают половину бревна, расколотого в продольном направлении [Плужников, 1995, с. 101]. В этом значении термин применяется исследователями русского деревянного зодчества [Зинина, 2019, с. 50; Попов, 2019, с. 166; и др.]. В плотницком деле бревно, обработанное на два канта, обычно называется двухкантным или двускатным брусом, а также полубрусом, лафетом. В традиционной лексике русского деревянного строительства для обозначения такой разновидности стройматериала могли применять слово «лежень» [Сыщиков, 2006, с. 218]. В дальнейшем при характеристике рассматриваемых изделий будет использован термин «полубрус» [Мыльников, 2008, с. 37].

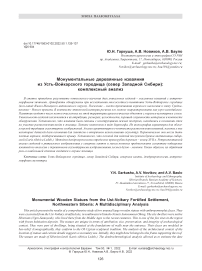

Первое изделие выполнено из бревна диаметром ок. 20 см (рис. 1, 1 ). Его длина 2,72 м, ширина между отесанными поверхностями (пластями) 10 см. Антропоморфное изображение приурочено к торцу комлевой части бревна. С учетом археологического контекста он был ориентирован на восток.

Барельефное стилизованное изображение лица человека (личина) выполнено на одной из пластей во всю ширину. Длина участка с личиной 42 см. Выступающие элементы изображения, передающие нос и глаза, образуют Т-образную фигуру. Углублениями намечены брови и рот (рис. 1, 2 ). Торец полубруса над личиной имеет прямоугольный паз глубиной 10,0–10,5 см, шириной 10,5–11,0 см. В силу такого оформления барельеф выглядел как изображение лица человека, увенчанного «рогами». На расстоянии 60–61 см от их вершин, под личиной, располагались два продольных узких и неглубоких желоба длиной 27 и 34 см; расстояние между ними 7 см. Вероятно, таким способом схематично обозначены руки.

Обратная сторона полубруса ровная, без каких-либо изображений. Противоположный торец затесан на клин. На одной из боковых поверхностей от него идет продольный узкий желоб, треугольный

Рис. 1. Изваяние 1.

1 – общий вид; 2 – изображение личины; 3 – участок изваяния с желобом.

Рис. 2. Положение изваяния 1 после обнаружения (на заднем плане остатки венцов позднего срубного строения).

Рис. 3. Расположение участка с личиной (изваяние 1) относительно коридора (вид сверху).

в сечении. Его длина ок. 33 см (рис. 1, 3 ). Здесь же в 80 см от торца отмечен еще один аналогичный желоб длиной ок. 22 см. В археологическом контексте эта поверхность изделия была ориентирована вверх. Обычно пазы такой конфигурации делали, когда предусматривалась фиксация деталей в технике заплота. Переруб проходил непосредственно через паз. Такой контекст позволяет предположить, что он был произведен по сле изготовления желоба. В 105 см от этого торца на рассматриваемой поверхности находится группа из четырех неглубоких лунок прямоугольной формы со сторонами 1,0–1,2 см. На удалении ок. 45 см от них, ближе к месту расположения личины, обнаружена прочерченная замкнутая волнообразная линия. На противоположной боковой поверхности в 67 см от этого же торца поперек длинной оси расположена пара аналогичных углублений; расстояние между ними 3,3 см.

Данный полубрус обнаружен в постройке 7/1*, имеющей каркасно-столбовую конструкцию. Изделие располагалось под наклоном, т.е. первоначально оно было уложено на узкую необработанную поверхность (рис. 2). Изображение находилось в створе входного проема и примыкающего к нему снаружи коридора (рис. 3). При таком размещении личина была обращена наружу.

Судя по контексту, полубрус являлся частью нижнего горизонтального ряда из нескольких бревен, расположенных встык. По обе стороны от ряда зафиксированы о статки вертикально установленных колов. Предполагаем, что колья – это о статки жердей, которые использовались для ограничения под- вижек горизонтальных деталей стены. Они вплотную размещались по обе ее стороны. Одним из способов скрепления между собой вертикальных деталей могли быть относительно короткие деревянные бруски с отверстием (обоймы), через которое и продевались симметрично расположенные жерди. Этот способ известен по этнографическим постройкам севера Западной Сибири и был реконструирован по материалам Надымского городка [Митина, 2010, с. 41–42; Кардаш, 2009, с. 54–55]. Другая возможная трактовка наличия данных жердей – остатки столбов, фиксирующих уложенный друг на друга строительный материал (т.н. возведение стен «в прясло» [Мыльников, 2008, с. 21]). Таким образом, помимо безусловного ритуального назначения, полубрус с изображением имел непосредственное отношение к конструкции строения.

Для второго изделия использовали бревно с заметным сбегом (постепенным естественным изменением его поперечного сечения). При длине полубруса 2,42 м диаметр исходного бревна менялся от 19 до 15 см (рис. 4, 1 ). Антропоморфное изображение приурочено к торцу комлевой части. В археологическом контексте оно было обращено на юг.

Барельефное изображение личины располагалось на одной из пластей, занимая всю ширину. Длина участка с барельефом 26 см. В схематичной манере, аналогичной изображению первой личины, показаны глаза, нос, брови. Рот не обозначен (рис. 4, 2 ).

На противоположной изображению плоскости, непосредственно в торцевой части изделия, был оставлен неотесанный участок длиной 8 см. Вследствие этого он воспринимается в профиль как затылочная часть головы антропоморфа. На торце сделано небольшое чашевидное углубление с пологими стенками с двух сторон, соответствующих пластям. При этом высота стенки со стороны, где был выполнен барельеф, на 4,0–4,5 см меньше противолежащей (рис. 4, 2 ; рис. 5). Противоположный торец затесан на клин. На расстоянии ок. 80 см от него на одной из необработанных поверхностей сделан продольный желоб длиной ок. 33 см, аналогичный по конфигурации отмеченным на первом изваянии (см. рис. 4, 3 ).

Изделие обнаружено при зачистке нижнего венца срубной постройки 9А, сооруженной на руинах каркасно-столбового жилища. Оно было уложено плашмя личиной вверх в предварительно подготовленном продольном углублении непосредственно под стеной сруба. Полубрус находился под серединной частью стены, занимая участок под дверным проемом (рис. 6). В данном контексте изделие не являлось конструктивным элементом жилища, но непосредственная связь с ним вполне очевидна. Условия его расположения позволяют считать, что здесь при размещении изваяния ритуальный аспект был единственно значимым.

Рис. 4. Изваяние 2.

1 – общий вид; 2 – изображение личины; 3 – участок изваяния с желобом.

Рис. 5. Оформление торца изваяния 2.

Оба изделия были обнаружены в постройках, выделяющихся среди исследованных на памятнике значительной площадью. Стратиграфически они принадлежат к общему строительному горизонту одного из поздних этапов истории поселения. Для этого эта-

Рис. 6. Расположение изваяния 2 под стеной сруба.

па реконструируется уличная планировка поселка [Шеин, Гаркуша, Новиков, 2017]. Постройка 7/1 замыкала линию улицы, а 9А была в ряду строений по одну сторону улицы.

Поверхности обоих полубрусьев отличаются большей тщательностью в отделке по сравнению с другими деталями, использованными в обычном строительстве. В частности, были аккуратно стесаны все сучья. Привлекает внимание оформление торцов, к которым приурочены изображения. В первом случае это относительно глубокий паз прямоугольной формы, во втором – вогнутая площадка с округлым дном. Таким образом, общей чертой в оформлении торцов является наличие углубления. Для деревянных антропоморфных скульптур северных групп хантов и манси [Иванов, 1970, с. 61–62] данный изобразительный прием, в частности вызывающий ассоциации с личиной, увенчанной рогами, не характерен. Справедливости ради отметим, что такой образ был закреплен за единственным персонажем, одной из центральных фигур обско-угорского пантеона – Обским стариком. Его описание известно по сочинению начала XVIII в., где упоминаются «роги на главе малые» [Новицкий, 1941, с. 59]. Однако это описание связано с более южной группой населения, проживавшей в Среднем Приобье.

Такого оформления нет у опубликованных позднесредневековых антропоморфных изображений, обнаруженных при раскопках Надымского и Полуйского мысового городков [Кардаш, 2009, с. 272–274; 2013, с. 269]. Эти памятники с мерзлым культурным слоем являются пока практически единственным представительным археологическим источником информации по деревянным изображениям древнего населения

Нижнего Приобья. В то же время, согласно существующей традиции оформления деревянных изваяний у этих народностей, различия наблюдаются именно в форме головы. Для мужских характерна остроголовость (имитация богатырского шлема), для женских – округлость [Гемуев, Сагалаев, 1986, с. 82; Бауло, 2013, с. 54].

Возможно, появление таких элементов на войкарских изваяниях было обусловлено утилитарными задачами, связанными с иным функциональным назначением этих полубрусьев, нежели зафиксировано в данном контексте. Наличие пазов в торцевых частях выглядит логичным для изделий, которые устанавливались вертикально и являлись частью комплекса столбов, поддерживавших конструкцию перекрытия. Сделанные в соответствующих местах пазы предназначались бы для надежной фиксации рамы, на которую опирались детали перекрытия. Вероятно, изваяния являлись частью ограждения центрального помещения*. Из этого следует, что зафиксированный контекст расположения изваяний мог быть вторичным.

Высказанное предположение в полной мере относится и к изваянию из постройки 9А. Оно могло быть изъято в процессе демонтажа каркасно-столбового жилища, обнаруженного под срубом. Возможность этого обусловлена существовавшей традицией ярусного развития застройки на определенной территории. Для такой схемы характерна преемственность в границах новых строений, а также в основных принципах организации внутреннего пространства. В частности, на разных ярусах сохранялось расположение входных проемов и очагов. Важно то, что это соблюдалось и при смене конструкции жилого строения. В русле преемственности в домостроительной традиции и связанной с ней обрядовой деятельности находится и единый контекст расположения войкар-ских изваяний.

Следующий довод в пользу предполагаемого вторичного использования изваяний – наличие на боковых сторонах желобов, характерных для фиксации сопрягаемых деталей в заплотной технике. Переруб, проходящий через желоб у первого изваяния, делает невозможным надежную фиксацию полубруса в вертикальном положении исключительно «в заплот». Этого можно достичь, только если изваяние было предварительно вкопано, а желоб находился минимум на уровне слоя, в который оно помещалось. Наличие желобов лишь с одной стороны изделий предполагает, что они не были частью замкнутого контура каркасной конструкции. Логичным является предположение об изначально большей длине изваяний. Следует признать косвенный характер приведенных доводов, но их совокупность дает основания для гипотезы о вторичном использовании изделий.

Добавим, что вне зависимости от высказанного предположения обнаруженные изваяния были стационарными, т.е. являлись неотъемлемой частью жилища и не перемещались в ходе сезонных миграций. Стационарное положение скульптур в сочетании с монументальностью позволяет рассматривать их в качестве одного из вариантов «общественных идолов» [Иванов, 1970, с. 17], пользующихся почитанием у больших групп населения.

По археологическим материалам известно еще о двух монументальных изображениях с личинами, выполненными в аналогичной войкарским манере (Т-образная линия надбровных дуг и прямого носа). Обе скульптуры происходят из Надымского городка, из слоев, датированных XVII – первой третью XVIII в. В руки исследователей попали лишь части изделий. Судя по опубликованным изображениям, основой для изготовления надымских скульптур были полубревна [Кардаш, 2009, с. 275].

Фрагмент головной части изваяния был обнаружен краеведом Г.М. Дмитриевым-Садовниковым при посещении памятника в 1916 г. в наиболее крупной из увиденных им западине. Судя по описанию, изделие находилось в самой верхней части заполнения, возможно, практически на поверхности [Дмитриев-Садовников, 1918, с. 42]. «Шайтан, вырубленный в середине колотого бревна» имел по бокам продольные пазы, аналогичные тем, которые служат для размещения «в заплот» горизонтальных деталей. На основании этого признака О.В. Кардаш высказал предположение, что изваяние могло являться элементом каркаса постройки [2009, с. 56, 275]. Вместе с тем вершина головной части не имела углубления.

Другая скульптура представлена нижней частью. Здесь личина выполнена в основании изваяния. Такое ее размещение позволило предположить, что это фрагмент т.н. многоликой скульптуры. Изваяние было установлено среди столбов ограждения, обозначавшего участок одного из кварталов [Там же, с. 189–190]. Таким образом, выявлен еще один контекст размещения монументальных скульптурных изображений на территории поселений.

Дендрохронологические исследования

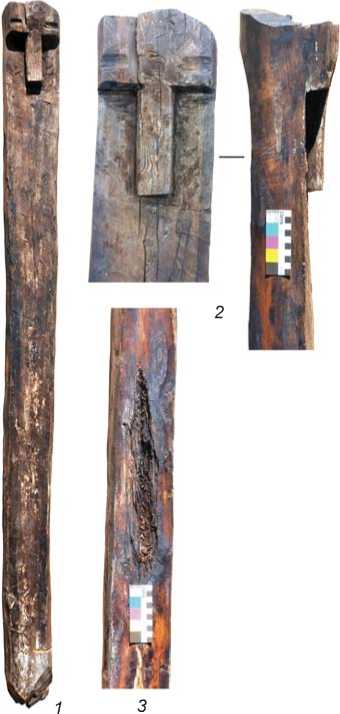

Войкарские изделия имели прево сходную сохранно сть и естественные поверхности с минимальными механическими повреждениями. Это позволило задействовать метод дендрохронологии для определения времени рубки деревьев*. Образцы для измерений отбирались в виде кернов с помощью ручного возрастного бура по двум радиусам древесного ствола.

Видовой состав древесины определен по характерным особенностям ее анатомического строения. Полубрус получен из стволов лиственницы сибирской ( Larix sibirica Ledeb.). К ее признакам, присутствующим на поперечном срезе, относятся отчетливая граница между годичными слоями, выраженное пя-ти-шестиугольное строение ранних трахеид и достаточно резкий переход от ранней древесины к поздней [Бенькова, Швейнгрубер, 2004, с. 72, 73, 77].

Измерение ширины годичных колец производилось на полуавтоматической установке LINTAB-6 (с точно стью 0,01 мм), подключенной к компьютеру со специализированной программой для дендрохронологических исследований TSAP (версия TSAP-Win Professional) [Rinn, 2013]. Датирование измеренных серий прироста ширины годичных колец осуществлено по стандартной методике посредством сочетания графической перекрестной датировки и кросс-корреляционного анализа в программе TSAP-Win Professional. Полученные данные проверялись с помощью программы COFECHA, широко применяемой для оценки результатов перекрестного датирования и качества дендрошкал [Holmes, 1983]. Для определения степени синхронизации рядов измерений использовались следующие стандартные статистические коэффициенты, применяемые в программе TSAP: сходства изменчивости прироста (Glk) [Multilingual Glossary..., 1995, p. 162–163] (соответствует коэффициенту синхронности (Сх) [Колчин, Черных, 1977, с. 22]), ТV (t-критерий Стьюдента), TVBP (t-критерий Стьюдента по алгоритму М. Бейли и Дж. Пилчера [Baillie, Pilcher, 1973]), перекрестного датирования (CDI).

Для календарного датирования индивидуальных серий прироста использована обобщенная (неиндек-сированная) хронология, построенная по образцам лиственницы из построек городища, отобранным в ходе работ 2012–2016 гг. На данном этапе ее протяженность составила 446 лет**. В отсутствие общедоступной длительной хронологии по живым деревьям из района, где расположен памятник, для календарной привязки войкарской дендрошкалы была использована длительная абсолютная хронология по лиственнице сибирской «Yamal» из Международного банка древесных колец (ITRDB). Она построена по образцам древесины, происходящей из южной части п-ва Ямал, и охватывает период с 774 г. до н.э. до 2005 г. [Briffa et al., 2013]. Ранее эта хронология уже привлекалась М.А. Гурской в качестве дополнительного инструмента для датирования древесины из городища, расположенного в северной части таежной зоны [Gurskaya, 2006].

По результатам перекрестного датирования с хронологией «Yamal» установлены границы войкар-ской дендрошкалы – 1302–1747 гг. Степень синхронизации характеризуется статистически значимыми величинами: Glk – 69 %; ТV – 11,6; TVBP – 14,7; CDI – 100. Проверка качества датирования в программе COFECHA подтвердила достоверность полученного результата: коэффициент корреляции составил 0,55.

Индивидуальные хронологии для каждого изделия получены посредством усреднения данных измерения ширины годичных колец по радиусам. Протяженность ряда для первого изваяния составила 108 лет, для второго – 100 лет. Сердцевина на кернах отсутствовала.

Опыт дендрохронологических исследований показывает, что лучше работать с поперечными спилами. На них можно выбирать наиболее удобные для измерений радиусы, легче выявлять выпадающие кольца и последнее годовое (подкоровое). Керны значитель- но ограничивают эти возможности из-за малой ширины (4–6 мм). Тем не менее окончания измеренных по разным направлениям рядов годичных колец пришлись для каждого изделия на один год. Это позволяет обоснованно предположить, что последние измеренные кольца являлись подкоровыми. Они были сформированы полностью, следовательно, время рубки деревьев приходится на окончание вегетационного периода.

Следующий шаг – перекрестное датирование индивидуальных хронологий с имеющей календарную привязку войкарской дендрошкалой. Наилучшие статистические показатели получены для образца от второго изделия: Glk – 71 %; ТV – 7,2; TVBP – 10,8; CDI – 67. Они соответствуют 1693 г.

Статистические показатели, полученные для образца от первого изделия, в общем удовлетворительные (Glk – 73 %; TVBP – 6,8; CDI – 25), хотя значение ТV весьма низкое – 1,7. Они соответствуют 1676 г. Дополнительную уверенность в полученной дате придали результаты перекрестного датирования с другими датированными индивидуальными хронологиями из войкарской серии. Была выявлена группа хронологий, при перекрестном датировании с которыми дата образца от первого изделия также пришлась на 1676 г. Степень синхронизации характеризуется следующими значениями: Glk – в пределах 70–75 %, ТV – 6,7– 15,2; TVBP – 6,2–7,2; CDI – 22–27.

Проверка программой COFECHA показала, что коэффициент корреляции для хронологии первого из-

Рис. 7. Перекрестная датировка образцов от изваяний 1 ( 1 ) и 2 ( 2 ) с обобщенной календарной войкарской хронологией ( 3 ).

делия равен 0,54, второго – 0,73. Следовательно, полученные статистические показатели являются достаточными для уверенного датирования обоих изделий. Таким образом, порубочная дата бревна для первого изваяния приходится на осень 1676 – зиму 1677 г., второго – на осень 1693 – зиму 1694 г. (рис. 7).

Обсуждение обрядовой роли деревянных монументальных изваяний

По данным дендрохронологии, время функционирования постройки, в которой обнаружено первое изваяние, – последняя треть XVII в. – конец первой трети XVIII в. На этот период приходится несколько случаев локального ремонта. В результате одного из них изваяние стало элементом передней стены. Отметим, что дата смежной детали стенового набора такая же, как у полубруса с личиной. В то же время даты укрепляющих стену вертикальных жердей приходятся на первые годы XVIII в. Исходя из логики строительства, можно предположить, что к этому времени и относится включение изваяния в состав деталей стены. Наблюдаемый разброс в датах является очередным косвенным доводом в пользу версии о вторичном использовании полубруса с личиной. Жилище со вторым изваянием построено в начале XVIII в., что также позже даты рубки дерева для изготовления скульптуры. Тем не менее связь изделия именно со срубной постройкой очевидна. Таким образом, естественным является предположение о его вторичном использовании.

Вероятно, предполагаемые изменения в размещении скульптур могли повлечь трансформацию их ритуальной функции. При едином контексте расположения изваяний имеются нюансы, которые влияют на их визуальное восприятие жителями поселения. Если в первом случае изображение с большой вероятностью было доступно взгляду входящего в жилище, то во втором – полностью скрыто.

В XVIII в. появляются первые описательные работы о коренном населении, имеющие выраженную этнографическую направленность. Сведения о скульптурных изображениях «общественных идолов» в источниках этого периода крайне скудны [Иванов, 1970, с. 18]. Они не содержат достоверные данные, в частности, о габаритах изображений, их размещении в пространстве. Тем не менее, судя по приводимым сведениям, с большей вероятностью речь идет о скульптурах либо мобильных, либо размещаемых на святилищах за пределами поселений.

Аналогии войкарским монументальным антропоморфным фигурам можно предположить на основе источников не ранее XIX в. Остановимся на необыч- но больших размерах, использовании изваяний в качестве деталей конструкции, функциях идолов.

Первое, что привлекает наше внимание, – необычно большие размеры скульптур. В обрядовой практике северных групп обских угров подобные случаи редки. Обычно длина деревянных антропоморфных изваяний варьирует от 60 до 170 см (см., напр.: [Иванов, 1970, с. 29–30; Гемуев, Сагалаев, 1986, с. 32–34, 80, 85]). Исключением можно назвать жерди длиной до 3 м с антропоморфными личинами на концах, уложенные на землю на мансийском священном месте Халев-ойки *. Участники обряда, перешагивая через них, бросали монету в качестве жертвенного дара. Кроме того, на данном месте центральным атрибутом являлся столб с привязанной к нему четырехметровой жердью, на верхушку которой надета берестяная «шапка». Ниже нее вырублен вкруговую поясок, обозначающий шею. На лицевой стороне выделенной таким образом головы изображена птица [Гему-ев, 1990, с. 83].

Если обратиться к мифологическим представлениям обских угров, то большие размеры характерны для лесных духов – менквов . Согласно материалам А. Каннисто, это очень большие («в три сажени», «голова касается неба – такой он высокий») и сильные духи. Манси полагали, что менквы живут так же, как и люди, имеют жен и детей, спят на медвежьих шкурах. Их представляли в виде высокой ели или в облике людей высокого роста с остроконечной головой и волосами, подстриженными по-русски «в скобку»; без растительности на лице. Считалось, что менквы обладают огромной физической силой; когда они приближаются, то шум шагов слышен издалека, скрипят деревья, ломаются сучья, начинает завывать ветер [Kannisto, Liimola, 1958, S. 207, 212–218].

Использованию деревянных антропоморфных фигур в качестве детали конструкции жилища имеется несколько прямых аналогий. Первое сведение принадлежит священнику А. Тверитину, который в июне 1868 г. объезжал с миссионерскими целями остяков и самоедов, проживавших по берегам Оби ниже Об-дорска. Во время переправы на левый берег в остяцкое кочевье Сянзы, состоявшее из семи чумов, он заметил на возвышенном холме здание. Священнику сказали, что это языческое святилище. А. Тверитин дал его подробное описание: «Наружный вид капища не имеет никакого отличия от обыкновенной юрты: вход в него через узкий открытый коридор… во всем здании нет ни одного окна, кроме отверстия сверху крыши... со входу – прямо дверей – сделано возвы- шенное седалище для идола вроде Волтеровых кресел; место это на этот раз было пусто – идола не было; свод или крышу (потолка нет) поддерживают восемь столбов, на каждом из них вырезано изображение человека; посреди капища устроено место для приношения жертвы; здесь раскладывается огонь и навешиваются, как видно, два котла. В это капище… во время зимы, чрез каждые три года, привозят из разных мест многих почетных идолов, стечение народу бывает в это время очень великое, торжество совершается более 10 дней, и жертвоприношение оленями простирается от 40 до 50 и более штук» [Путевые журналы..., 2002, с. 105–106].

В 1898–1899 гг. во время поездки в Обдорский край Й. Папаи описал оформление стен в «юрте духов»: на каждой из несущих крышу балок на высоте одного метра от земли были вырезаны человеческие лица и вокруг них прикреплены пестрые ленты и медные кольца (см.: [Карьялайнен, 1995, с. 14; 1996, с. 68]). К.Ф. Карьялайнен полагал, что эти идолы были установлены для защиты божества, изображение которого стояло у задней стены [1995, с. 46].

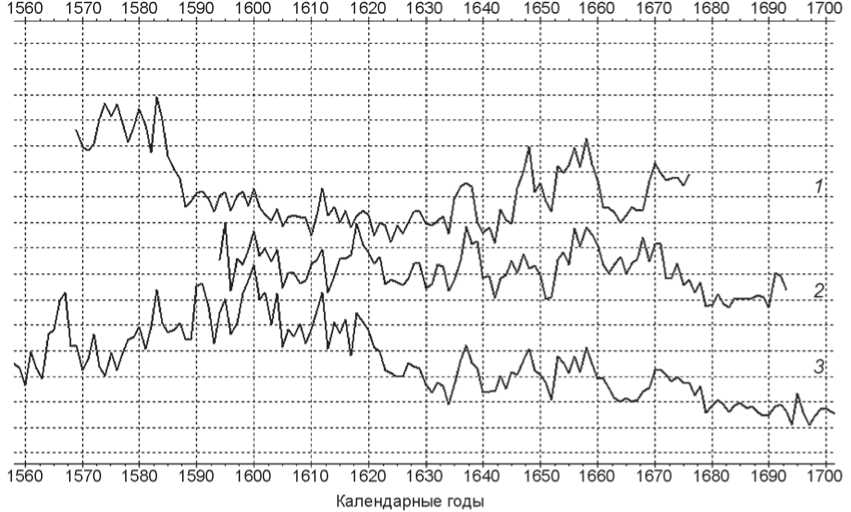

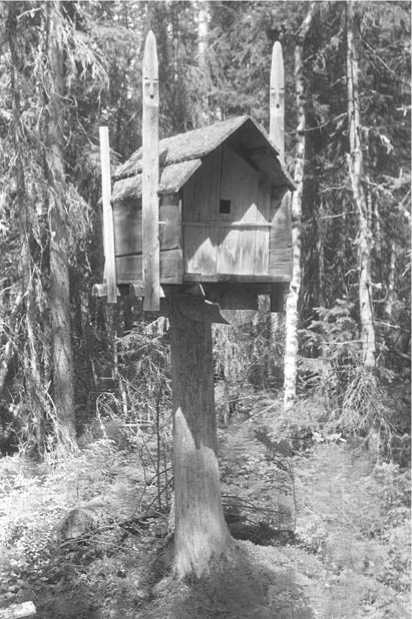

К 1909–1910 гг. относится выполненная С.И. Руденко фотография изображения духа-покровителя в священной избе остяков Березовского уезда Тобольской губ. (рис. 8). На массивном деревянном столбе, упирающемся в крышу либо поддерживающем гори-

Рис. 8. Изображение духа-покровителя в священной избе остяков Березовского уезда Тобольской губ. (по: [На грани миров…, 2006, с. 40]).

зонтальную слегу перекрытия, вырезано изображение в характерной для идолов манере – с Т-образной выступающей линией бровей и носа. Судя по ракурсу снимка, это изображение, скорей всего, было обращено ко входу в избу. В районе шеи идола сбоку сделан глубокий продольный паз, в который вставлен конец поперечного бревна. Под пазом вырезана вторая личина с показанной бороздками бородой [На грани миров…, 2006, с. 40].

В качестве внешней детали конструкции – культового амбарчика или очага – деревянные антропоморфные изваяния также известны в научной литературе. В частности, речь идет о святилище Лепла-тит-ойки (Леп-тит-ойки, Лепла-сунт-ойки) , расположенном на левом берегу Леплы, впадающей с правой стороны в Северную Сосьву. В 1935 г. В.Н. Чернецов описал находившиеся зде сь амбарчики: стояли они на двух опорах; боковые стенки были собраны угловыми вертикальными столбиками с прорезом*, верхушки столбиков выполнены в виде антропоморфных личин. Этих идолов называли ави-сунт-увры-менкв ( ави сунт - «порог двери»), они выполняли функции охранителей порога [Источники…, 1987, с. 201]. Леп-тит-ойка относится к группе духов-покровителей манси, проживающих в верховьях Лозьвы и Северной Сосьвы. У него было два брата: старший Якотиль-ойка - «Середины реки мужчина», младший Луссм-талях-ойка - «Мужчина с верхнего течения Лозьвы». По данным А. Каннисто, братья относились к категории лесных духов; перед их жилищами по обе стороны двери стояли менквы [Kannisto, Liimola, 1958, S. 218].

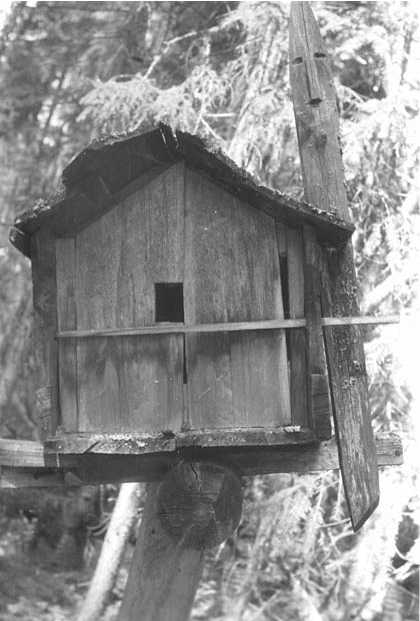

Оформление верхних концов боковых стоек культовых амбарчиков в виде голов менквов описано и на священном месте Нер-ойки и Чохрынь-ойки на оз. Турват (Березовский р-н ХМАО–Югры). Здесь расположены три разновременных амбарчика. У них справа и слева от входа установлены фигуры менк-вов высотой ок. 110 см (рис. 9, 10). Они закреплены в двух прямоугольных пазах, вырубленных в нижней доске крыши и поперечном бревнышке, на котором расположена основная конструкция. Изображения менквов изготовлены из тонких стволов кедра с помощью топора и доработаны ножом. Манси называли их арась-овыл-менкв-ойка (букв. «края очага менкв -старик») и считали сторожами: когда духи-покровители уходят по своим делам, то менквы остаются сторожить жилище [Гемуев, Бауло, 1999, с. 6–9].

Важным элементом на священных местах обских угров являлось кострище – место обитания духов огня най-отыров . В ряде случаев на верхних концах кольев для них вырезались личины «сторожей огня».

Рис. 9. Деревянная фигура менква – деталь конструкции культового амбарчика манси. Фото

А.В. Бауло, 1990 г.

Рис. 10. Культовый амбарчик манси с фигурами менквов . Фото А.В. Бауло, 1990 г.

По сведениям А. Каннисто, на Сось-ве изображения лиц духов-покровителей, относящихся к менквам и называемых «шелудивые старуха и старик», было принято вырезать на опорах кострища рядом с амбарчиком [Kannisto, Liimola, 1958, S. 226]. На священном месте Па-уль-урне-ойки у д. Верхнее Нильди-но Березовского р-на ХМАО–Югры опорами для тагана служили колья, в верхней части которых были вырезаны личины менкв-пырищей (сыновей менквов ) со скошенным лбом, прямым, выступающим вперед носом, глазами и ртом в форме овала [Ibid., S. 107]. Подобная традиция описана на святилищах Тахт-котиль-аки-пыга на р. Ял-бынье [Ibid., S. 105] и Сат-менкв у д. Нижнее Нильдино (рис. 11) [Ба-уло, 2013, с. 57]*.

Рис. 11. Опора в виде фигуры менква на священном месте манси. Фото А.В. Бауло, 2010 г.

Заключение

В ходе раскопок Усть-Войкарского городища получены образцы монументальной скульптуры северных хантов, датированные методом дендрохронологии последней третью – концом XVII в. Этот период предшествовал этапу массовой христианизации инородцев Западной Сибири, сопровождаемой целенаправленным поиском и уничтожением традиционных ритуальных изображений [Перевалова, 2004, с. 65–66]. Поэтому обнаружение данных изваяний имеет особую значимость. Уникальность найденных изображений заключается также в их размерах, относительной целостности, превосходной сохранности и контексте, свидетельствующем об их положении in situ в структуре стационарного жилища.

Редко сть таких находок не позволяет судить о том, насколько распространенным явлением было присутствие на поселениях, в частности в жилище, данной разновидности «общественных идолов». Фактом их обнаружения мы в значительной степени обязаны наличию многолетней мерзлоты в культурных слоях, которая даже в условиях севера Западной Сибири известна на единичных археологических памятниках.

Основываясь на контексте расположения массивных изваяний, обнаруженных на Усть-Войкарском городище, можно предположить их функциональное назначение по аналогии с обрядовой ролью деревянных изображений лесных духов- менквов . В наибольшей степени она сводится к охране жилища или вышестоящих божеств. Напомним, что первое изваяние находилось в створе коридора и личина была обращена в сторону улицы. Следовательно, данный идол мог охранять вход в жилище. Второе изваяние обнаружено в створе дверного проема. Этот идол мог выступать в роли охранителя порога.

Исследование выполнено в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН № 0264-2022-0005.

Список литературы Монументальные деревянные изваяния из Усть-Войкарского городища (север Западной Сибири): комплексный анализ

- Бауло А.В. Священные места и атрибуты северных манси в начале XXI века: этногр. альбом. – Ханты-Мансийск, Екатеринбург: Баско, 2013. – 208 с.

- Бенькова В.Е., Швейнгрубер В.Х. Анатомия древесины растений России. – Берн: Хаупт, 2004. – 456 с.

- Брусницына А.Г. Городище Усть-Войкарское: начало изучения // Угры: мат-лы VI Сиб. симп. «Культурное наследие народов Западной Сибири». – Тобольск: [б. и.], 2003. – С. 45–52.

- Гемуев И.Н. Святилище Халев-ойки // Мировоззрение финно-угорских народов. – Новосибирск: Наука, 1990. – С. 78–91.

- Гемуев И.Н., Бауло А.В. Святилища манси верховьев Северной Сосьвы. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1999. – 240 с.

- Гемуев И.Н., Сагалаев А.М. Религия народа манси: Культовые места (XIX – начало XX в.). – Новосибирск: Наука, 1986. – 190 с.

- Гурская М.А. Дендрохронологическая датировка археологических образцов древесины городища Усть-Войкарского (Северо-Западная Сибирь) // Фауна и флора Северной Евразии в позднем кайнозое. – Екатеринбург; Челябинск: Рифей, 2008. – С. 212–231.

- Дмитриев-Садовников Г.М. Река Надым // Ежегодник Тобол. губ. музея. – 1918. – Вып. 29. – С. 25–43.

- Зинина О.А. Заготовка леса и первичная обработка дерева // Традиционное строительство из дерева и плотницкое мастерство. – М.: Институт Наследия, 2019. – С. 43–53.

- Иванов С.В. Скульптура народов Севера Сибири XIX – первой половины XX вв. – Л.: Наука, 1970. – 296 с.

- Источники по этнографии Западной Сибири / публ. Н.В. Лукиной, О.М. Рындиной. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1987. – 280 с.

- Кардаш О.В. Надымский городок в конце XVI – первой трети XVIII в.: история и материальная культура. – Екатеринбург; Нефтеюганск: Магеллан, 2009. – 360 с. – (Обдорские городки конца XVI – первой половины XVIII в.: История и материальная культура).

- Кардаш О.В. Полуйский мысовой городок князей Тайшиных. – Екатеринбург; Салехард: Магеллан, 2013. – 379 с. – (Обдорские городки конца XVI – первой половины XVIII в.: История и материальная культура).

- Карьялайнен К.Ф. Религия югорских народов / пер. с нем. и публ. Н.В. Лукиной. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1995. – Т. 2. – 282 с.; 1996. – Т. 3. – 264 с.

- Колчин Б.А., Черных Н.Б. Дендрохронология Восточной Европы. – М.: Наука, 1977. – 128 с.

- Косинская Л.Л., Федорова Н.В. Археологическая карта Ямало-Ненецкого автономного округа. – Екатеринбург: УрО РАН, 1994. – 114 с.

- Мартынова Е.П. Очерки истории и культуры хантов. – М.: ИЭА РАН, 1998. – 235 с.

- Мартынова Е.П. Войкарские ханты: кто они? // Культурное наследие народов Сибири и Севера. – СПб.: МАЭ РАН, 2005. – С. 121–126.

- Митина Н.Н. Жилые и хозяйственные постройки нижнеобских угров // Академ. вестн. / Урал. науч.-исслед. и проектно-конструкт. ин-т Рос. акад. архитектуры и строительных наук. – 2010. – № 1. – С. 40–45.

- Мыльников В.П. Деревообработка в эпоху палеометалла (Северная и Центральная Азия). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2008. – 364 с.

- На грани миров: Шаманизм народов Сибири: (Из собрания Российского этнографического музея: альбом). – М.: Художник и книга, 2006. – 296 с.

- Новиков А.В., Гаркуша Ю.Н. Предварительные результаты исследований городища Усть-Войкарское-1 (Приполярная зона Западной Сибири) в 2012–2016 годах // Вестн. РФФИ. – 2017. – № 3. – С. 141–149.

- Новицкий Г. Краткое описание о народе остяцком, 1715 г. – Новосибирск: Новосибгиз, 1941. – 106 с.

- Перевалова Е.В. Северные ханты: этническая история. – Екатеринбург: УрО РАН, 2004. – 414 с.

- Плужников В.И. Термины российского архитектурного наследия: словарь-глоссарий. – М.: Искусство, 1995. – 160 с.

- Попов В.А. Устройство полов // Традиционное строительство из дерева и плотницкое мастерство. – М.: Институт Наследия, 2019. – С. 165–177.

- Путевые журналы миссионеров Обдорской миссии (60–70-е гг. XIX в.). – Тюмень: Изд-во Ю. Мандрики, 2002. – 224 с.

- Семенов С.А. Обработка дерева на древнем Алтае (по материалам Пазырыкских курганов) // СА. – 1956. – Т. XXVI. – С. 204–226.

- Сыщиков А.А. Лексика крестьянского деревянного строительства. – СПб.: Филол. фак-т СПб. гос. ун-та, 2006. – 292 с.

- Федорова Н.В. Войкарский городок: Итоги раскопок 2003–2005 гг. // Науч. вестн. ЯНАО. – 2006. – Вып. 4. – С. 11–17.

- Шеин А.Н., Гаркуша Ю.Н., Новиков А.В. Возможность применения геофизических методов на поселенческих комплексах Приполярья (по материалам работ на городище Усть-Войкарское) // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2017. – Т. 16. – № 7: Археология и этнография. – С. 50–65.

- Baillie M.G.L., Pilcher J.R. A simple cross-dating program for tree-ring research // Tree-Ring Bull. – 1973. – Vol. 33. – P. 7–14.

- Briffa К.R., Melvin T.M., Osborn T.J., Hantemirov R.M., Kirdyanov A.V., Mazepa V.S., Shiyatov S.G., Esper J. Reassessing the evidence for tree-growth and inferred temperature change during the Common Era in Yamalia, northwest Siberia // Quat. Sci. Rev. – 2013. – Vol. 72. – P. 83–107. – doi:10.1016/j.quascirev.2013.04.008

- Gurskaya M. Preliminary tree-ring dating of historical wood from Ust-Voykar settlement (15th–20th Centuries), Northwestern Siberia // Tree-rings in archaeology, climatology and ecology. – 2006. – Vol. 54. – P. 236–243.

- Holmes R.L. Computer-assisted quality control in tree-ring dating and measurement // Tree-Ring Bull. – 1983. – Vol. 43. – P. 69–78.

- Kannisto A., Liimola M. Materialien zur Mythologie der Wogulen. – Helsinki: Suomalais-ugrilainen seura, 1958. – 444 S. – (Suomalais-ugrilainen seuran toimituksia = Mémoires de la Sоciété fi nn-ougrienne; T. 113).

- Multilingual Glossary of Dendrochronology: Terms and Defi nitions in English, German, French, Spanish, Italian, Portuguese and Russian. – Berne; Stuttgart; Vienna: Paul Haupt Publ., 1995. – 468 р.

- Rinn F. TSAP-Win: time series analysis and presentation for dendrochronology and related applications. Version 4.64. User reference. – Heidelberg: Frank Rinn Distribution, 2013. – 100 p.