Морфофункциональное обоснование парацервикальной блокады для лечения выпадения влагалища при гиперплазии его слизистой у собак

Автор: Скубко О.Р., Хонин Г.А., Шушакова О.Н.

Журнал: Вестник Омского государственного аграрного университета @vestnik-omgau

Рубрика: Ветеринарные науки

Статья в выпуске: 4 (28), 2017 года.

Бесплатный доступ

В практике ветеринарной медицины случаи выпадения или выворота стенки влагалища у собак, связанные с таким осложнением, как гиперплазия стенки влагалища, регистрируются у азиатских и кавказских овчарок, мопсов, французских бульдогов и у беспородных собак, имеющих признаки внешнего сходства с собаками малосской группы. В статье приводится анатомотопографическое, гистологическое и клиническое обоснование применения парацервикальной блокады нервов влагалища при гиперплазии его слизистой у собак. Установлены анатомотопографические особенности экстраорганных нервов внутренних половых органов самки собаки, расположенных во внебрюшинном отделе тазовой полости, морфологические и клинические признаки, развивающиеся в очаге поражения при выпадении влагалища у собак в период второй половины эструса. Предложены наиболее эффективные методы консервативного лечения собак с признаками гиперплазивной дефигурации влагалища. Применялась оригинальная методика парацервикальной патогенетической блокады автономных и соматических нервов влагалища в непосредственной близости от мест их вхождения в стенку органа, что в значительной мере повышало эффективность блокады. Тридцать собак подверглись лечению, рецидивы наблюдались в шести случаях, четыре из которых были успешно купированы повторным лечением по предложенной схеме, и лишь в двух случаях потребовалось оперативное вмешательство. После проведенного лечения собаки сохраняют половую рефлексию и репродуктивность.

Парацервикальная блокада, выпадение влагалища, тазовое сплетение, гиперплазия слизистой оболочки, собака, консервативное лечение, внутренние половые органы, экстраорганные нервы

Короткий адрес: https://sciup.org/142213453

IDR: 142213453 | УДК: 619:611.83.617-089.578.16:636.8

Текст научной статьи Морфофункциональное обоснование парацервикальной блокады для лечения выпадения влагалища при гиперплазии его слизистой у собак

В практике ветеринарной медицины случаи выпадения или выворота стенки влагалища у собак, связанные с таким осложнением, как гиперплазия стенки влагалища, не редкость. Они регистрируются у азиатских и кавказских овчарок, мопсов, французских бульдогов и у беспородных собак, имеющих признаки внешнего сходства с собаками малосской группы. Чаще всего эта патология отмечалась у молодых собак в период первой или второй течки [1].

Цели работы – установить анатомо-топографические особенности приорганных нервов внутренних половых органов собаки, расположенных во внебрюшинном отделе тазовой полости; морфологические и клинические признаки, развивающиеся в очаге поражения при выпадении влагалища у сук в период второй половины эструса; на основании проведенных морфологических и клинических исследований предложить наиболее эффективные методы консервативного лечения собак с признаками гиперплазивной дефигурации влагалища.

Материал и методы

Работа проводилась с 2012 по 2017 г. в морфологической лаборатории и клинике ИВМиБ Омского ГАУ. Использовались методы макро-, микропрепарирования по В.П. Воробьеву, окраска гистологических срезов гематоксилин-эозином, по Маллори, общий и биохимический анализы крови, а также метод клинического наблюдения за больными. Материалом для исследований служили трупы беспородных собак мезоморфного типа, погибших от причин, не связанных с заболеваниями и травмами органов тазовой полости. Клинические исследования проводились с использованием 30 собак «малосской» группы, имеющих синдром гиперплазии слизистой оболочки влагалища, из очагов которой был взят материал для патоморфологических исследований.

Результаты исследований и их обсуждение

Методом макро-микроскопического препарирования установлено, что источниками иннервации тела матки и влагалища у собак служат каудальный брыжеечный узел, тазовое сплетение, подчревный и срамной нервы. Подчревные нервы, отделившись от каудального брыжеечного узла, следуют по вентролатеральной поверхности брюшной аорты и, объединяясь с тазовыми нервами и нервами крестцовых отделов пограничных симпатических стволов, образуют тазовое сплетение. Последнее подразделяется на брюшинный и внебрю-шинный отделы, а также на прямокишечную и маточно-мочепузырную части.

Непосредственную иннервацию тела, шейки матки и влагалища у собаки домашней осуществляют нервы каудального, внебрюшинного отдела меточно-мочепузырной части тазового сплетения. Маточно-мочепузырная часть внебрюшинного отдела тазового сплетения локализуется в виде густопетлистой сети между медиальной поверхностью висцерального листка тазовой фасции и стенками каудальной трети тела и шейки матки, влагалища и шейки мочевого пузыря, в рыхлой волокнистой соединительной ткани, вблизи дорсолатеральных поверхностей перечисленных органов. Ветви, выходящие из маточно-мочепузырной части внебрюшинного отдела сплетения для иннервации влагалища, в количестве 4‒6 локализуются на дорсолатеральной поверхности каудальной трети тела и шейки матки, внедряясь в толщу краниальной трети влагалищной трубки по дорсолатеральной ее поверхности.

Рис. 1. Маточно-мочепузырная часть тазового сплетения и источники его формирования (справа) у собаки домашней:

1 – каудальный брыжеечный узел; 2 – подчревный нерв;

3 – нервный узел маточно-пузырной части тазового сплетения;

4 – ветви срамного нерва; 5 – нервы прямокишечной части тазового сплетения; 6 – нервы маточно-пузырной части тазового сплетения;

7 – влагалище; 8 – тело матки; 9 – прямая кишка; 10 – мочевой пузырь

В иннервации влагалища у собак принимает участие и срамной нерв, берущий начало от вентральных ветвей 2-го и 3-го крестцовых нервов, и отдающий промежностный нерв, вентральный прямокишечный нерв и нерв клитора. Промежностный нерв, распадаясь на ветви 2‒3‒4-го порядков, имеет соединения с ветвями внебрю-шинного отдела тазового сплетения и отдает от 1 до 3 ветвей, соединяющихся на дорсолатеральных поверхностях влагалищной трубки с ветвями вентрального прямокишечного нерва и влагалищными нервами маточномочепузырной части тазового сплетения, формируя влагалищное нервное сплетение (рис. 1).

При проведении гистологических исследований было установлено, что одно-, трехпучковые нервы внебрюшинного отдела тазового сплетения диаметром до 246,5 ± 25,6 мкм (Р < 0,05) окружены эпиневрием с большим количеством волокон соединительной ткани, толщина которого достигала 118,7 ± 17,7 мкм (Р < 0,05). Между нервными пучками выявлялось небольшое количество рыхлой волокнистой соединительной ткани. Содержание жировой ткани в сплетении умеренное. Нервы тела и шейки матки диаметром 125,5 ± 14,6 мкм (Р < 0,05) также окружены эпиневрием значительной толщины (64,6 ± 7,2 мкм (Р < 0,05)), что препятствует проникновению растворов местных анестетиков со стороны латеральной поверхности висцерального листка тазовой фасции (рис. 2, 3).

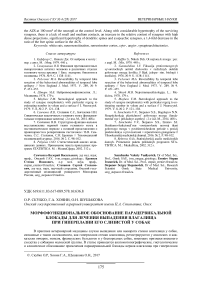

Рис. 2. Нервы маточно-мочепузырной части тазового сплетения у собаки домашней: ЖТ – жировая ткань; серая стрелка – нервные волокна; черные стрелки – рыхлая волокнистая соединительная ткань. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х10.

Шкала – 180 мкм

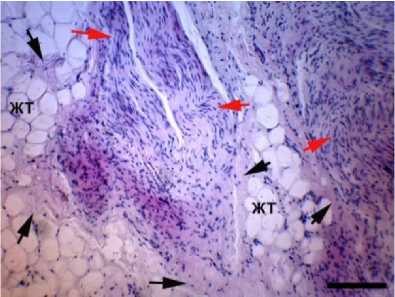

Рис. 3 . Нервы маточно-мочепузырной части тазового сплетения у собаки домашней: ЖТ – жировая ткань; черные стрелки – коллагеновые волокна рыхлой волокнистой соединительной ткани; серые стрелки – нервные волокна. Окраска по Маллори. Ув. х4. Шкала – 450 мкм

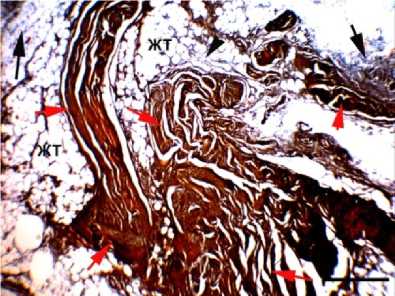

Патологогистологические исследования участков выпятившейся части влагалища и его преддверия показали, что причиной увеличения в объеме стенки влагалищной трубки является чрезмерное пропитывание ее подслизистого слоя межклеточной жидкостью и клеточными элементами лимфоидной ткани из-за воспалительного отека и инфильтрации рыхлой волокнистой соединительной ткани. В результате происходит выпадение части вентрального свода влагалища за пределы половых губ, сопровождающееся признаками истончения его мышечного слоя (рис. 4).

Установленные патоморфологические изменения коррелируют с клиническими признаками заболевания.

На фоне протекающей течки у животных происходит увеличение в объеме нижней стенки влагалища и его преддверия с последующим ее выворотом за пределы вульвы. Выпавшая часть слизистой в первые часы возникновения патологии имеет розовую окраску без внешних признаков застойного отека и повышения местной температуры. Она имеет упругую консистенцию с более выраженным тургором тканей в сравнении с остальной частью влагалища (рис. 5). В течение первых двух дней сместившаяся часть слизистой сохраняет эластичность и подвижность. В этот период возможно эффективное консервативное лечение. Оно заключается в пальпаторном вправлении сместившейся части влагалищной стенки в полость влагалищной трубки с последующим массажем и введением вагинальных свечей комплексного действия. Действенность консервативного лечения возрастает с применением патогенетической новокаиновой блокады источников иннервации влагалища. С этой целью может быть использована эпиплевральная блокада больших и малых внутренностных нервов по В.В. Мосину, парасакральная блокада по А.Д. Ноздрачеву и пресакральная по П.Р. Пульняшенко, разработанная нами для мелких хищных поясничная блокада чревного, краниального брыжеечного, почечного и межбрыжеечного сплетений, блокада по И.А. Ка-лашнику [2‒7].

Рис. 4. Отек и инфильтрация в подслизистом слое влагалища при его гиперплазии у собаки домашней.

Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х4

Рис. 5. Промежностный доступ для проведения парацервикальной блокады нервов внебрюшинного отдела маточно-мочепузырной части тазового сплетения при гиперплазии слизистой влагалища у собаки домашней

Однако их общим недостатком служит разная степень удаленности автономных центров, подвергающихся воздействию, от иннервируемого ими влагалища с гиперпла-зивным выпадением слизистой. Это уменьшает положительное действие упомянутых манипуляций.

Известно, что терапевтический эффект лучше, когда новокаиновой блокаде подвергаются нервные проводники и ганглии, топографически располагающиеся ближе к патологическому очагу, а максимальный – когда воздействию подвергаются нервы, непосредственно иннервирующие его ткани [6; 8]. Кроме того, блокады по А.Д. Ноздрачеву, И.А. Калашнику и П.Р. Пульняшенко предполагают введение растворов с латеральной стороны висцерального листка тазовой фасции, что, как отмечалось выше, затрудняет резорбцию новокаина в нервные компоненты тазового сплетения.

Учитывая это обстоятельство, на основании проведенных анатомических и гистологических исследований иннервации влагалища у собаки домашней применялась оригинальная методика парацервикальной патогенетической блокады автономных и соматических нервов влагалища в непосредственной близости от мест их вхождения в стенку органа, что в значительной мере повышало эффективность блокады (рис. 5). Так, отмечалось умеренное увеличение уровня гемоглобина, эритроцитов и нейтрофильных лейкоцитов, а также увеличение общего белка сыворотки крови в основном за счет гамма-глобулинов, что свидетельствовало об усилении иммунобиологической реакции организма исследованных собак. Фиксация выпавшей части слизистой в полости влагалища была более стойкой, количество рецидивов уменьшилось на 19 %, а случаев развития последующих вестибуловагинитов – на 35 %.

Выводы

При лечении собак рецидивы наблюдались в шести случаях из тридцати, четыре из которых были успешно купированы повторным лечением по предложенной схеме, и лишь в двух случаях потребовалось оперативное вмешательство. После проведенного лечения собаки сохраняют половую рефлексию и репродуктивность.

O.R. Skubko, G.A. Khonin, O.N. Shushakova

Omsk State Agrarian University n.a. P.A. Stolypin, Omsk

Morphofunctional justification of paracervical blocking for the treatment of colpoptosis in case of hyperplasia of uterine mucosa in dogs

Список литературы Морфофункциональное обоснование парацервикальной блокады для лечения выпадения влагалища при гиперплазии его слизистой у собак

- Аллен В.Э. Полный курс акушерства и гинекологии собак; 2-е изд., испр. и доп./пер. с англ. О. Суворова. М.: Аквариум ЛТД, 2002. 448 с.

- Магда И.И. Местное обезболивание: руководство для вет. врачей. М.: Сельхозгиз, 1955. 403 с.

- Мосин В.В. Новое в лечении незаразных болезней сельскохозяйственных животных. М.: Россельхозиздат, 1975. 165 с.

- Паршин А.А., Соболев В.А., Сазинов В.А. Хирургические операции у собак и кошек: монография. М.: Аквариум, 2003. 232 с.

- Пульняшенко П.Р. Анестезиология и реаниматология собак и кошек. М.: Аквариум, 2000. 70 с.

- Сапожников А.Ф. Конопельцев И.Г., Андреева С.Д., Бакина Т.А. Местное обезболивание и методы новокаиновой терапии животных: учебно-метод. пособие. СПб.: Лань, 2011. 176 с.

- Скубко О.Р. Хонин Г.А., Шведов С.И., Захарченко О.Р. Способ поясничной блокады чревного, краниального брыжеечного, почечного и межбрыжеечного сплетений у собак, кошек и пушных зверей клеточного содержания. Изобретения. Полезные модели//Официальный бюллетень Российского агентства по патентам и товарным знакам. М.: ФИПС 10.01.2010. № 1. С. 43.

- Шакалов К. И. Патогенетическая терапия заболеваний животных. М.; Л.: Сельхозиздат, 1961. 496 с.