Морфологическая характеристика мочевого пузыря и почек кролика на разных сроках после цистостомии с использованием новой модификации катетера ветеринарного (экспериментальное исследование)

Автор: Шакирова Ф.В., Цыплаков Д.Э., Егорова Е.В., Хауни Н., Цыплаков А.Д.

Статья в выпуске: 1 т.261, 2025 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - представить результаты ряда показателей биохимического и гистологического исследования мочевого пузыря и почек на различных сроках после цистостомии. Объектом исследования послужили самцы 20 кроликов, которых выводили из эксперимента на 3, 7, 14 и 30 сутки. Установлено, что предложенная модификация ветеринарного катетера не нарушает репаративную регенерацию мочевого пузыря с полным восстановлением его гистологической структуры. На всех сроках эксперимента не наблюдались послеоперационные осложнения, воспаление, деструктивно-некротические процессы и склеротические изменения. При этом не нарушалась функциональная морфология почек.

Кролики, цистостомия, мочевой пузырь, почки, гистология

Короткий адрес: https://sciup.org/142244561

IDR: 142244561 | УДК: 619:616.62-089:616.62:616.61:636.92 | DOI: 10.31588/2413_4201_1883_1_261_268

Текст научной статьи Морфологическая характеристика мочевого пузыря и почек кролика на разных сроках после цистостомии с использованием новой модификации катетера ветеринарного (экспериментальное исследование)

-

1ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана»

-

2ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» 3Республиканская клиническая больница МЗ РТ

Kлючевые слова: кролики, цистостомия, мочевой пузырь, почки, гистология Keywords: rabbits, cystostomy, bladder, kidneys, histology

Обструкция мочевыводящих путей является актуальной проблемой ветеринарной урологии [7]. Ее причинами могут быть дисфункция мочевого пузыря, разрыв мочевыводящих путей, неоплазия, урогенитальные операции, мочекаменная болезнь и заболевание нижних мочевыводящих путей. При этом мочекаменная болезнь занимает ведущее место среди заболеваний нижних мочевыводящих путей у животных или, по другим данным [10], занимает, как минимум, второе место среди всех клинических случаев. В последнее десятилетие наметилась тенденция к значительному увеличению особей различных пород, страдающих от этой патологии, частота которой вариабельна у разных животных. Наиболее частой причиной препятствия оттока мочи является закупорка мочеиспускательного канала матриксно-кристаллическими пробками или уролитами, что впоследствии может привести к накоплению метаболических отходов и постренальной уремии [14]. Это диктует поиск эффективных методов лечения, включающих как фармакотерапию, так и оперативное вмешательство, которое является наиболее эффективным при непроходимости мочевыводящих путей. Так, временная цистостомия является широко применяемым методом решения проблемы обструкции мочевыводящих путей, когда невозможно создать естественный отток мочи через мочеиспускательный канал. Для улучшения этой техники разрабатываются различные виды катетеров. В предыдущих исследованиях были оценены клинические результаты применения нового ветеринарного катетера [13]. В то же время полная оценка его эффективности невозможна без морфологического исследования, позволяющего на микроскопическом уровне определить возможные последствия цистостомии. При этом необходимо учитывать не только состояние мочевого пузыря, но и почек, функция которых, во-многом, зависят от его состояния [5]. Так же необходим контроль ряда биохимических показателей для контроля секреторной функции почек для доказательной базы безопасности проводимого оперативного вмешательства. Исследование биохимического статуса организма в период до- и после оперативного вмешательства определяет состояние органов и систем [1].

Цель исследования - представить результаты ряда показателей биохимического и гистологического исследования мочевого пузыря и почек на различных сроках после цистостомии.

Maтериал и методы исследований. Объектом исследования послужили самцы 20 кроликов породы «Советская шиншилла», возрастом 6

месяцев со средней массой тела 3,5 кг (протокол № 9 локального этического комитета Казанского ГМУ от 23.11.2022). Кормление кроликов осуществляли концентрированными кормами, содержание клеточное. Животным проводили цистостомию с использованием разработанного нами [2] ветеринарного катетера (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Катетер ветеринарный: 1 - дренирующая трубка; 2 - зажим;

3 - дренажные отверстия, расположенные в шахматном порядке;

4 - проксимальный конец трубки, снабженный коннектором

Для оперативного вмешательства применяли общую потенцированную анестезию (Ксилазин 2 % 0,1 мл/кг,

Золетил 100 5-10 мг/кг, Севофлюран (100 % путем ингаляции 0,5-1,5 % севофлурана в кислороде) [3]. Доступ осуществлялся путем срединной лапаротомии в нижней трети брюшной стенки и изолировали мочевой пузырь. Затем осуществляли его разрез в пределах 3 мм и погружали в него катетер проксимальной частью с перфорацией. Мочевой пузырь ушивали кисетным швом (кетгут хромированный № 2, Luxsutures), после чего фиксировали швами-держалками к брюшной стенке через мышечный и серозный слои. Интраоперационно однократно вводили внутримышечно цефотаксим в дозе 0,2 г. После ушивания брюшной стенки и кожи свободный конец катетера перекрывали зажимом. Моча при этом оттекала через уретральный канал. Для предотвращения выдергивания катетера применяли послеоперационную попону и защитный воротник. На 8-12 сутки катетер у всех животных выпадал и операционное отверстие закрывалось в течение 5-7 часов. Животных выводили из эксперимента на 3, 7, 14 и 30 сутки после цистостомии (по 5 кроликов на каждый срок).

Кровь на биохимические исследования брали из ушной вены до операции, на 3-е, 7-е, 14-е, 30-е сутки после оперативного вмешательства. Её прокалывали иглой в вакуумные пробирки IMPROVE. Проводили исследования по 12 показателям (мочевина, креатинин, глюкоза, общий белок, глобулин, альб/глоб соотношение, осмолярность, концентрацию натрия, калия, хлора, кальция, фосфора), в данной статье представлены результаты по 3 показателям – креатинин (мкмоль/л), мочевина (мкмоль/л) и осмолярность (мОсм/кг) для диагностики нарушения функций почек. Исследования проводили в лаборатории Веттест. Аналитические измерения проводили с соблюдением стандартизованных методик на апробированных заводских реагентах фирмы BioSystems (Испания).

Для проведения морфологического исследования образцы ткани мочевого пузыря и почек фиксировали в 10% нейтральном формалине. Согласно общепринятой методике [11] после соответствующей проводки по спиртам возрастающей концентрации следовала обработка в ксилоле и заливка в парафин.

На микротоме Leica SM 2000R изготавливали парафиновые срезы толщиной 4-5 мкм. Полученные препараты окрашивали гематоксилином и эозином, а также по ван Гизону. Микроскопическое исследование проводили с использованием микроскопа «Carl Zeiss Axioscope».

Результат исследования . Кролики хорошо переносили оперативное вмешательство. В течение 12 часов после операции у животных восстанавливалась пищевая возбудимость и двигательная активность. Осложнений в послеоперационном периоде нами выявлено не было [3].

При анализе результатов биохимического исследования показателей крови: осмолярность, креатинин, мочевина, не было выявлено значимых и достоверных изменений. Колебания показателей креатинина у кроликов на протяжении эксперимента находились в пределах физиологической нормы. Отклонений от дооперационных значений выявлено не было. Результаты представлены в таблице 1.

Показатель осмолярности в послеоперационном периоде не испытывал значимых отличий от дооперационного периода. Величина осмотического давления внеклеточной жидкости более чем на 90 % обусловлена концентрацией солей натрия. Именно натрию принадлежит главная роль в распределение воды по жидкостным секторам организма. По нашему мнению, первичное нарушение обмена натрия влечёт за собой нарушение водного обмена. Изменение концентрации мочевины в крови животных характеризовалась незначительным снижением от референсных значений, что характеризует отсутствие системного воздействия оперативного вмешательства на организм кроликов. На 14-е сутки эксперимента данный показатель был достоверно ниже дооперационных значений [1].

Таблица 1 – Результаты биохимического исследования в пред- и послеоперационном периодах

|

Сроки исследования |

Осмолярность, (мОсм/кг) |

Креатинин, (мкмоль/л) |

Мочевина, (ммоль/л) |

|

Референсные значения |

260-340 |

44-221 |

10,1-17,1 |

|

До операции (n=20) |

134,10±28,17 |

124,5±8,1 |

6,8±0,4 |

|

3 сут. (n=20) |

159,44±60,95 |

125,8±17,1 |

7,5±0,9 |

|

7 сут. (n=15) |

226,12±56,72 |

117,2±13,0 |

6,9±0,8 |

|

14 сут. (n=10) |

221,86±52,39 |

132,2±4,7 |

4,4±0,2 |

|

30 сут. (n=5) |

177,00±66,52 |

171,0±8,1 |

7,3±0,3 |

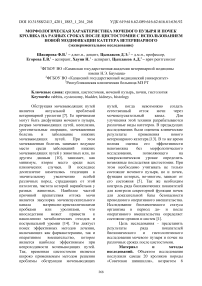

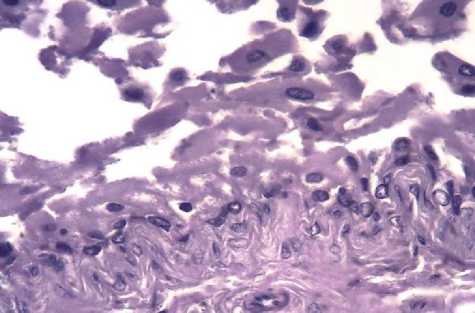

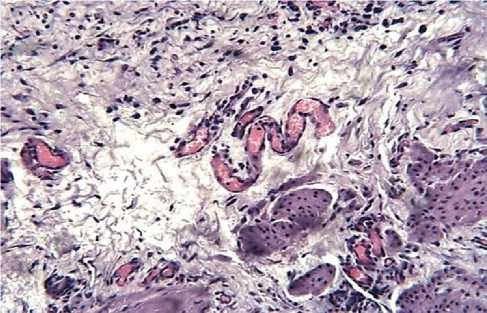

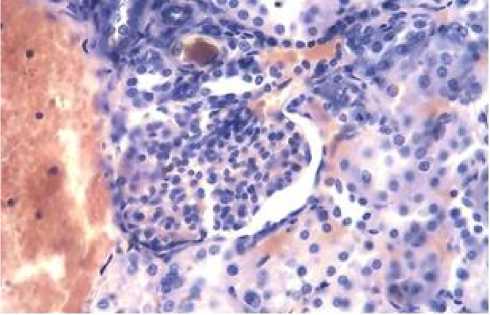

3 сутки эксперимента. Макроскопически в области операционной раны мочевого пузыря отмечались набухание и гиперемия слизистой оболочки, местами с очаговыми кровоизлияниями. Его стенка вокруг катетера была утолщена до 2-2,5 мм, а на противоположной стороне – до 1,5 мм. Гистологическая структура мочевого пузыря в целом сохранялась. В его стенке определялись все слои: эпителиальная выстилка, собственная пластинка слизистой оболочки, подслизистая основа, мышечный и серозный слои. На отдельных участках отмечалась десквамация (Рисунок 2А) и некроз переходного эпителия, иногда вплоть до полного оголения внутренней поверхности мочевого пузыря. Кровеносные сосуды подслизистой основы были расширены и полнокровны (Рисунок 2Б), часто с выходом эритроцитов за пределы сосудистого русла. Имелась выраженная диффузная воспалительная клеточная инфильтрация, представленная преимущественно нейтрофильными лейкоцитами, отдельными макрофагами, лимфоцитами и плазматическими клетками (Рисунок 2В). Определялся отек подслизистой основы с разволокнением соединительно-тканных структур. Иногда в процесс вовлекался мышечный слой с наличием очаговой воспалительной инфильтрации и отека с дискомплексацией мышечных волокон.

В почках какие-либо макроскопические изменения отсутствовали. Их размеры и форма не были изменены. Определялась тонкая, гладкая фиброзная капсула, которая легко отделялась от паренхимы почки. Кнаружи от капсулы, особенно в области почечных ворот и задней поверхности, находилось скопление жировой ткани, образующее жировую капсулу органа. На разрезе ткань почек была коричневого или краснокоричневого цвета с четкими границами коркового и мозгового вещества. Более светлое корковое вещество занимало периферический слой органа, а более темное мозговое вещество слагалось из почечных пирамид конической формы. Чашечки и лоханки не были расширены с бледно- розовой гладкой блестящей слизистой оболочкой.

А– десквамация переходного эпителия в просвет мочевого пузыря. Окраска гематоксилином и эозином х 400

Б – расширение просвета и полнокровие сосудов подслизистой основы стенки мочевого пузыря. Окраска гематоксилином и

В– диффузная воспалительная клеточная инфильтрация слизистой оболочки мочевого пузыря. Окраска гематоксилином и эозином х 400

эозином х 200

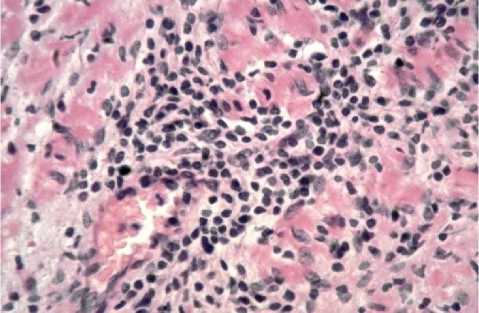

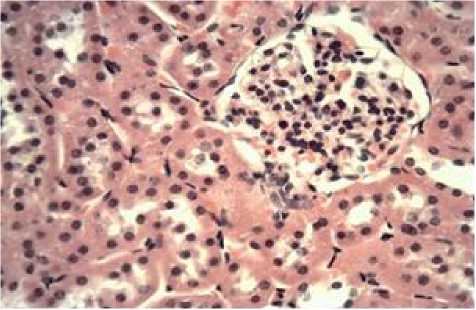

Г – венозная гиперемия коркового вещества почки. Окраска гематоксилином и эозином х 400

Рисунок 2 – 3 сутки эксперимента

Гистологическая структура почки также практически соответствовала норме. Снаружи определялась соединительнотканная капсула и серозная оболочка. Отчетливо определялись корковое и мозговое вещество. Строму почки составляла рыхлая соединительная ткань, а паренхима была представлена эпителиальными почечными канальцами, которые вместе с кровеносными капиллярами образовывали нефроны. В составе нефрона определялись неизмененные почечные тельца, включающие сосудистый клубочек с капсулой, а также проксимальные и дистальные канальцы и собирательные трубочки. Почечное тельце включало сосудистый клубочек и охватывающую его капсулу. Пролиферация клеточных элементов клубочка и воспалительная инфильтрация отсутствовали. Только в отдельных случаях наблюдалась венозная гиперемия, как коркового, так и мозгового вещества (Рисунок 2Г), а также умеренный периваскулярный отек.

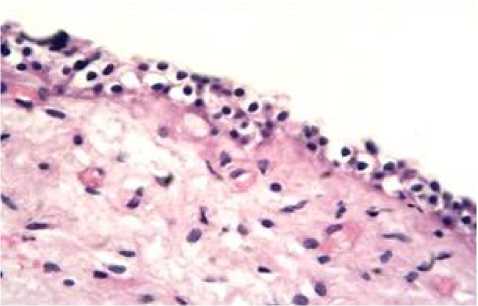

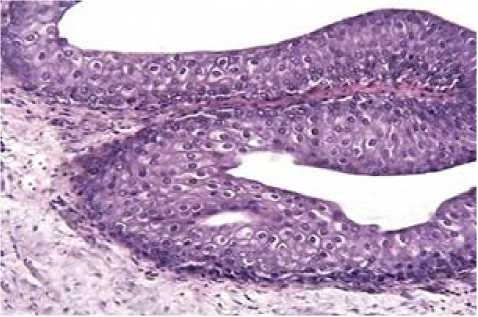

7 сутки эксперимента. Макроскопически определялось уменьшение отека и гиперемии слизистой оболочки мочевого пузыря с уменьшением толщины его стенки. Так, в области катетера она составляла в среднем 1,5 мм, а на остальных участках – 0,8-1,0 мм. Микроскопически на данном сроке эксперимента снижалась интенсивность интерстициального отека и полнокровия сосудов. Воспалительная клеточная инфильтрация была менее выраженной и представлена, в основном, лимфоцитами и макрофагами, а также отдельными нейтрофилами. На участках десквамации переходного эпителия происходила его регенерация (Рисунок 3А).

Почки имели нормальную макроскопическую структуру. Гистологически определялось сохранение венозной гиперемия, умеренного периваскулярного и интерстициального отека. В отдельных кровеносных сосудах имелись признаки тромбообразования, а в лимфатических сосудах иногда встречался лимфостаза. В ряде случаев в строме органа обнаруживались небольшие очаговые лимфо-гистиоцитарные инфильтраты (Рисунок 3Б).

A – начало регенерации переходного эпителия на участке дефекта слизистой оболочки мочевого пузыря х 400

Б – очаговые лимфо-гистиоцитарные инфильтраты в строме почки. Окраска гематоксилином и эозином х 400

Рисунок 3 – 7 сутки эксперимента

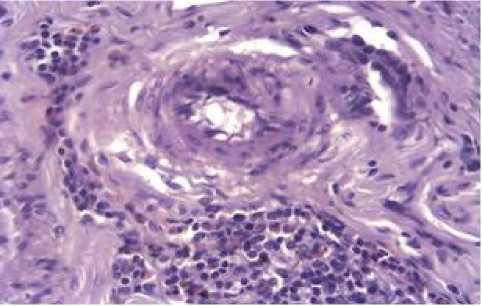

14 сутки эксперимента. Операционная рана в области мочевого пузыря была полностью закрыта. Толщина его стенки приближалась к норме, слизистая оболочка была бледно-розового цвета, с небольшими участками гиперемии в зоне удаленного катетера. Гистологически определялось полное восстановление слизистой оболочки. На всей внутренней поверхности органа определялся переходный эпителий без каких-либо дефектов. Отсутствовали отек и полнокровие. Воспалительная инфильтрация сохранялась только на отдельных участках собственной пластинки слизистой оболочки в виде небольшого скопления клеточных элементов (Рисунок 4А).

Почки сохраняли нормальное макроскопическое строение (Рисунок 4Б). Гистологически определялось уменьшение выраженности или отсутствовие венозной гиперемии, Во всех наблюдениях не было полнокровия сосудов, периваскулярного и интерстициального отека, а также лимфо-гистиоцитарной инфильтрации стромы.

A – отдельные лимфоциты, макрофаги и нейтрофилы в собственной пластинке слизистой оболочки мочевого пузыря. Окраска гематоксилином и эозином х 400

Б – нормальная гистологическая структура коркового вещества почки х 400

Рисунок 4 – 14 сутки эксперимента

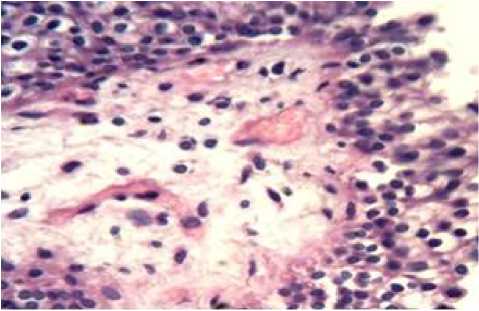

30 сутки эксперимента. Форма, размеры, толщина стенки и выстилка мочевого пузыря на данном сроке соответствовали норме. Его слизистая оболочка была умеренно складчатая, бледно-розового цвета, без очаговых изменений. Гистологически (рисунок 5А) она была представлена специализированным переходным эпителием – уротелием. В нем четко определялись три слоя: апикальный, промежуточный и базальный. В целом уротелий имел толщину от пяти до семи слоев, что соответствует норме. Собственная пластинка слизистой оболочки отделялась от эпителия базальной мембраной и состояла из рыхлой соединительной ткани с кровеносными и лимфатическими капиллярами. Из клеточных элементов здесь находились отдельные лимфоциты, гистиоциты, фибробласты и жировые клетки. Мышечная оболочка состояла из трех слоев: внутреннего продольного, среднего циркулярного и наружного продольного. Интерстициального отека, дискомплексации мышечных волокон и воспалительной клеточной инфильтрации не наблюдалось. Серозная оболочка была представлена тонким слоем соединительной ткани с кровеносными сосудами различного калибра. В тех областях мочевого пузыря, где отсутствовала серозная оболочка имелся рыхлый слой соединительной ткани – адвентициальная оболочка.

A – нормальная гистологическая структура мочевого пузыря. Окраска гематоксилином и

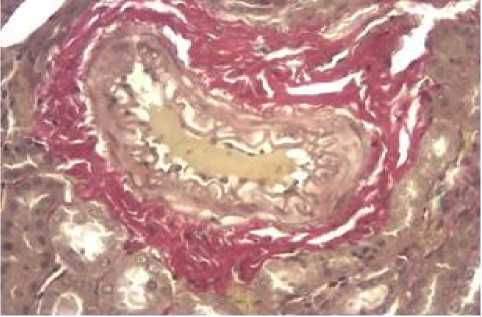

Б – склероз стромы почки. Окраска по Ван

Гизону х 400

Рисунок 5 – 30 сутки эксперимента

эозином х 400

Макро- и микроскопическое строение почек соответствовало норме. Только в отдельных случаях имели место умеренный склероз стромы и периваскулярное разрастание соединительной ткани (Рисунок 5Б).

Нами была предложена новая модификация катетера для мелких домашних животных [2]. Клинические исследования [4] показали, что его применение не только успешно устраняет обструкцию мочевыводящих путей и нормализует гематобиохимические показатели, но и исключает послеоперационные осложнения, что, соответственно, приводит к полной выживаемости животных. Для более объективной оценки в настоящем исследовании мы дополнили клинические данные микроскопическим изучением мочевого пузыря и почек.

Согласно данным литературы, закрытие послеоперационного дефекта в мочевом пузыре мелких животных имеет все классические фазы заживления раны: гемостаз, воспаление, пролиферация с последующим созреванием и восстановлением ткани [8]. Данные стадии мы наблюдали и в нашем исследовании. Так, на 3 сутки эксперимента имели место типичные для травматического повреждения изменения - полнокровие сосудов, диффузная воспалительная клеточная инфильтрация, десквамация и некроз переходного эпителия, отек подслизистой основы. На 7 сутки гистологически определялась полная регенерация стенки мочевого пузыря с сохранением воспалительной клеточной инфильтрации только на отдельных участках слизистой оболочки, что свидетельствует об отсутствии наиболее частых осложнений [6] при цистостомии у мелких животных. На 30 сутки эксперимента гистоархитектоника мочевого пузыря ничем не отличалась от нормы.

Особого обсуждения требует состояние почек при цистостомии, поскольку они ощутимо реагируют на любые патологические процессы в мочевом пузыре [9]. Если катетеризация сопровождается даже незначительным повреждением почек, то это может привести к усугублению предшествующих изменений, вызванных, например, мочекаменной болезнью. При этом функция почек может быть существенно нарушена. В нашем исследовании на 3 сутки эксперимента каких-либо изменений в структуре почек не наблюдалось, поскольку на данном сроке они не успевали развиться. На 7 сутки отмечалась венозная гиперемия, умеренный периваскулярный и интерстициального отек. Следует отметить, что данные изменения в органах считаются обратимыми при устранении вызвавшей их причины [12]. На 14 сутки почки сохраняли нормальное строение при уменьшении выраженности или отсутствии венозной гиперемии, периваскулярного и интерстициального отека, а также лимфо-гистиоцитарной инфильтрации стромы. Это свидетельствует о том, что процессы репаративной регенерации мочевого пузыря на данном сроке уже не оказывали неблагопрятного воздействия на почки. На 30 сутки микроскопическое строение почек полностью соответствовало норме. Только в единичных случаях на месте очаговых лимфо-гистиоцитарных инфильтратов имел место умеренный склероз стромы.

Заключение. Как показали наши исследования, предложенная модификация ветеринарного катетера ускоряет репаративную регенерацию мочевого пузыря с полным восстановлением его гистологической структуры. Отсутствуют ранние и отдаленные послеоперационные осложнения, прежде всего, воспаление, деструктивно-некротические процессы и склеротические изменения. При этом не нарушается функциональная морфология почек. Данный катетер можно рекомендовать при проведении цистостомии у мелких домашних животных.