Морфологические изменения в отдельных внутренних органах при вирусной диарее крупного рогатого скота

Автор: Чиркова А.О., Крысенко Ю.Г., Васильев Ю.Г., Иванов И.С., Максимова Е.В.

Статья в выпуске: 2 т.258, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены результаты гистологического исследования патоморфологических изменений внутренних паренхиматозных органов у теленка, вызванных вирусной диареей крупного рогатого скота. Установлено дистрофическое поражение паренхимы печени: выявлена зональная жировая дистрофия гепатоцитов, часть популяции гепатоцитов сморщена, с проявлениями кариопикноза ядер и зернистой дистрофии. Набладаются дистрофические и некробиотические поражения почечной ткани. Видны морфологические признаки интерстициального отека трабекул. Красная пульпа селезенки характеризуется проявлениями выраженного гемосидероза. Клеточная организация тонкой кишки, вплоть до глубоких участков собственной пластинки и мышечной пластинки слизистой полностью утеряна. Подслизистая основа, мышечная и серозная оболочки с проявлениями выраженного интерстициального и периваскулярного отека.

Крупный рогатый скот, вирусная диарея, морфологические изменения, гистологическое исследование

Короткий адрес: https://sciup.org/142241043

IDR: 142241043 | УДК: 619:616.98:578.833.3:636.2 | DOI: 10.31588/2413_4201_1883_2_258_226

Текст научной статьи Морфологические изменения в отдельных внутренних органах при вирусной диарее крупного рогатого скота

Одна из популярных на сегодняшний день отраслей сельского хозяйства – это выращивание крупного рогатого скота, а также получение от данного вида животных ценных по качеству биологических продуктов.

На протяжении долгих лет, самый значимый экономический ущерб животноводству наносят возбудители заболеваний, которые поражают репродуктивную систему, а также органы дыхания и пищеварительного тракта.

Вирусная диарея (ВД) – широко распространенное заболевание крупного рогатого скота. Заболевание протекает в острой, подострой, хронической и латентной формах, с поражением слизистых оболочек органов пищеварения и дыхания и вызывает в клетках эпителия дистрофию и некроз. Острое течение чаще всего вызывается нецитопатогенными штаммами и наблюдается у молодняка. Клиническое проявление вирусной диареи наблюдают преимущественно у животных в возрасте 4-24 мес. Считается, что это связано с наличием колостральных антител у молодняка. У крупного рогатого скота возраста старше 2-х лет заболевание протекает чаще в субклинической форме и болезнь остается незамеченной [2, 3, 5].

Антитела к возбудителю вируса диареи обнаруживают у значительной части поголовья крупного рогатого скота. На территории Российской Федерации регистрируют от 57 до 90 % серопозитивных животных [1, 4].

Особенности клинической картины и патоморфологических изменений в органах и тканях напрямую определяются состоянием иммунной системы и биотипом вируса. Вирус обладает выраженным тропизмом к быстро дифференцирующимся клеткам организма, особенно к клеткам плода. Главной «клеткой – мишенью» для ВД являются органы иммунной системы животных, что приводит к иммуносупрессивному состоянию организма [2, 3, 6, 7].

Целью нашего исследования явилось изучение патоморфологических изменений в отдельных внутренних органах теленка при вирусной диарее крупного рогатого скота.

Материал и методы исследований. Вскрытие павшего месячного теленка проводилось на базе СХПК «Удмуртия» Вавожского района УР. У животного отмечались следующие клинические признаки заболевания: отсутствие аппетита, вялость, серознослизистые выделения из носа, учащенное дыхание, диарея с примесью крови. Комиссионно был отобран патологический материал, состоящий из кусочков печени, селезенки, почки и участка тонкого отдела кишечника с брыжеечными лимфатическими узлами. В результате лабораторного исследования в БУ УР «Удмуртском ветеринарнодиагностическом центре» методом иммуноферментного анализа (ИФА) выявлен специфический антиген вируса диареи. Параллельно отбирался материал для гистологического исследования с последующей консервацией в 10 %-ном забуференном нейтральном растворе формалина. Серийные срезы подвергнуты окрашиванию гематоксилином и эозином. В последующем исследование проводилось на базе кафедры анатомии и физиологии ФГБОУ ВО «Удмуртский ГАУ».

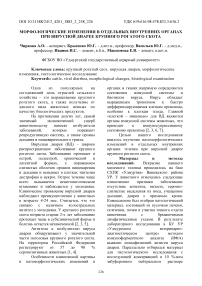

Результат исследований. При морфологическом исследовании печени выявляется зональная жировая дистрофия гепатоцитов, с выраженной вакуолизацией их цитоплазмы и гиперхромностью ядер. До 20-35 % гепатоцитов имеют форму перстневидных клеток, с уплощенными, эксцентрично лежащими ядрами. Гепатоциты в зонах скоплений таких клеток частично сдавливают просвет синусоидов (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Нарушение структурной организации печеночных трабекул. Окраска гематоксилином и эозином х 40. Обозначения: 1 – зоны с вакуолизированными гепатоцитами, 2 – зоны с гиперхромными гепатоцитами

Значительная (до 60 %) часть гепатоцитов в популяции сморщена, с проявлениями кариопикноза ядер и зернистой дистрофии. В ядрах этих гепатоцитов грубые глыбки хроматина находятся в зоне ядерной пластинки. Ядрышковый аппарат плохо отслеживается. Выявляются единичные апоптотические тела, диффузно распределенные в структуре печеночных долек. Периваскулярные пространства Диссе резко расширены, что приводит к сужению просвета части синусоидов в зонах преобладания сморщенных клеток. Ядра эндотелиоцитов набухшие. Наблюдаются проявления набухания стенок сосудистого эндотелия. Обнаруживается диффузная гипертрофия и незначительная пролиферация звездчатых макрофагов и лимфоидных клеток.

Соединительнотканные структуры вокруг триад характеризуются проявлениями интерстициального и периваскулярного отека. Венозные сосуды триад опустошены. В органе выявляются незначительные проявления периваскулярной инфильтрации мононуклеарами.

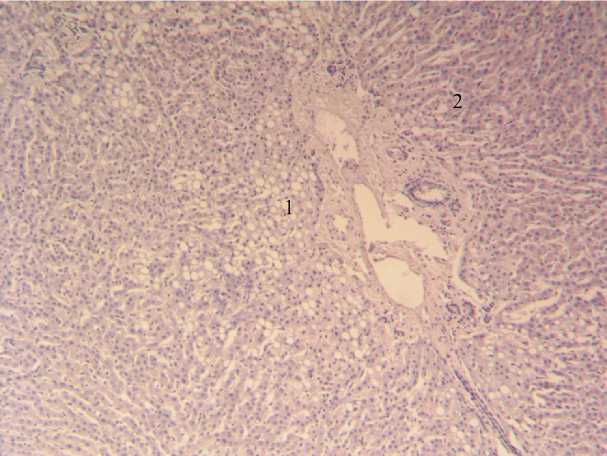

Сосудистые клубочки почек деформированы с формированием инвагинаций. Обнаруживается набухание ядер эндотелия и подоцитов. Пространство сосудистых клубочков резко расширено. Фокальные проявления некроза почечных телец. В просвете части телец видны эритроциты (Рисунок 2).

Наблюдаются проявления слабо выраженного капиллярно-сосудистого застоя, как в почечных тельцах, так и перитубулярных сосудах. Видны морфологические признаки интерстициального отека.

Рисунок 2 – Структура почечных канальцев. Окраска гематоксилином и эозином х 400. Обозначения: 1 – десквамация эпителии канальцев, 2 – проявления сосудистого застоя

Нередко обнаруживаются незначительные очаги мононуклеарной инфильтрации субкапсулярных зон почечных телец и перитубулярных пространств.

Эпителий почечных канальцев уплощен и имеет проявления зернистой дистрофии в проксимальных и дистальных отделах. Наблюдается незначительная вакуолизация эпителиоцитов (в основном – проксимальных канальцев) с инволюцией апикальной каемки и базальной исчерченности. Ядра части эпителиоцитов набухшие, просветленные. Однако имеются и клетки эпителия канальцев с признаками кариопикноза и кариорексиса (до 8-10 %). Выявляются единичные апоптотические тела. Наблюдаются проявления частичной деэпителизации и десквамации эпителия почечных канальцев.

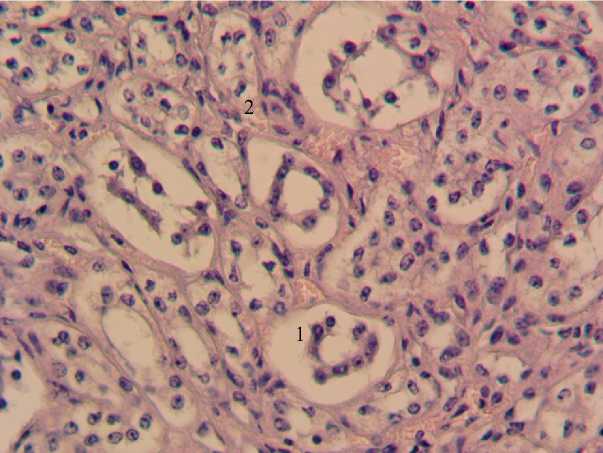

Рисунок 3 – Гемосидероз красной пульпы селезенки. Окраска гематоксилином и эозином х 400. Обозначение: 1 – гемосидерин в макрофагах

Красная пульпа селезенки характеризуется

проявлениями

выраженного гемосидероза. Множество сидерофагов диффузно распределены в структуре красной пульпы и имеют проявления как завершенной, так и активно осуществляемой эритрофагии, и имеют цитоплазму «перегруженную» гемосидерином. Синусоиды «опустошены». Эндотелий с признаками выраженного набухания ядер и цитоплазмы. Ядра многих ретикулярных клеток просветленные. Видны единичные апоптотические тела в ретикулярных тяжах (Рисунок 3).

Объем белой пульпы снижен. В белой пульпе зональность организации нивелирована. В зонах, соотвествующих центрам размножения, мантийной и периартериальной, находится множество клеток со сморщенными ядрами с проявлениями кариопикноза. Много (до 812 в поле зрения) апоптотических телец. В части клеток набухание и просветление ядер.

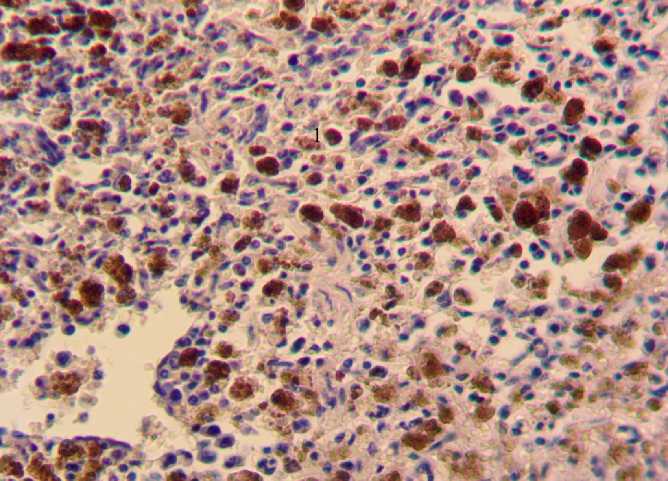

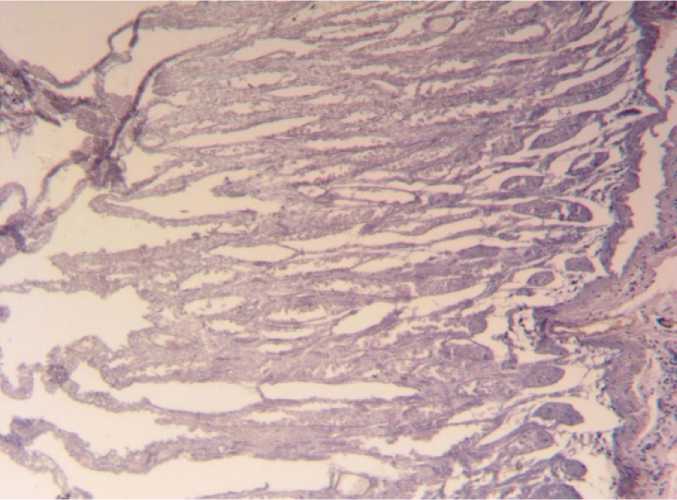

Клеточная организация тонкой кишки, вплоть до глубоких участков собственной пластинки и мышечной пластинки слизистой полностью утеряна. На месте эпителиоцитов и клеток соединительнотканной основы ворсинок – клеточные «тени». Структурная организация слизистой оболочки угадывается по остаткам коллагеново-эластических композитов.

При этом наблюдается полная деэпителизация поверхности остатков ворсинок и расширенных крипт. Видны проявления сладжирования эритроцитов в сосудах этих зон. В собственной пластинке слизистой оболочки фиксируется

незначительная

инфильтрация мононуклеарами на границе с слизистой пластинки мышечной оболочки.

слизистой

пластинкой Мышечной оболочки

характеризуется набуханием ядер и цитоплазмы гладких миоцитов (Рисунок 4).

Рисунок 4 – Некроз слизистой оболочки тонкой кишки. Окраска гематоксилином и

эозином х 40

Подслизистая основа, мышечная и серозная оболочки имели проявления выраженного интерстициального и периваскулярного отека. Кровеносные сосуды в указанных оболочках, в основном, опустошены, но есть участки с проявлениями выраженного посткапиллярного и венозного застоя.

Периваскулярные пространства отличаются незначительной периваскулярной инфильтрацией лейкоцитами (в основном – мононуклеарами). В мышечной оболочке органа видны проявления умеренного набухания ядер гладких миоцитов.

Заключение. Таким образом, анализируя результаты гистологических исследований можно констатировать о том, что при вирусной диарее в пораженных органах развиваются необратимые явления дистрофического и некробиотического характера, которые свидетельствуют о подавлении регенераторных процессов. Известно, что вирус диареи обладая тропизмом к лимфоидным клеткам организма способствует прогрессированию иммунодефицитного состояния. Вследствие этого происходит наслоение вторичной патогенной микрофлоры, это приводит к тому, что заболевание протекает в более тяжелой форме и с частым летальным исходом.

Список литературы Морфологические изменения в отдельных внутренних органах при вирусной диарее крупного рогатого скота

- Безбородова, Н. А. Полимеразная цепная реакция в диагностике латентных, бессимптомных и хронических форм инфекционных заболеваний крупного рогатого скота / Н. А. Безбородова // Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии. - 2019. - № 4. - С. 30-33. EDN: XVDFQN

- Бессарабов, Б. Ф. Инфекционные болезни животных / Б. Ф. Бессарабов, Е. С. Воронин. - М.: Колос, 2007. - С. 198202. EDN: QKYXDD

- Глотова, Т. И. Вирусная диарея-болезнь слизистых оболочек крупного рогатого скота: распространение, особенности клинического проявления, характеристика изолятов вируса / Т. И. Глотова, А. Г. Глотов, В. А. Качанов // Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. - 2005. -№ 6. - С. 62-66. EDN: JXZOQR

- Порываева, А. П. Влияние специфической профилактики вирусной диареи крупного рогатого скота на сохранность молодняка / А. П. Порываева // Ветеринарный врач. -2018. - № 3. - С. 24-27. EDN: XRSXSX

- Репринцева, А. О. Анализ эпизоотической ситуации по вирусной диарее крупного рогатого скота в Удмуртской Республике / А. О. Репринцева, Ю. Г. Крысенко // Инновационный потенциал сельскохозяйственной науки XXI века: вклад молодых ученых-исследователей: материалы Всероссийской научнопрактической конференции: сборник статей, Ижевск, 24-27 октября 2017 года. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, ФГБОУ ВО "Ижевская ГСХА". - Ижевск: Ижевская государственная сельскохозяйственная академия. - 2017. - С. 174-175. EDN: YLBMBL

- Репринцева, А. О. Роль вирусной диареи в инфекционной патологии крупного рогатого скота / А. О. Репринцева, Ю. Г. Крысенко // Инновационные технологии для реализации программы научнотехнического развития сельского хозяйства: материалы Международной научно-практической конференции: в 3-х т. Т. 1. - Ижевск: Ижевская государственная сельскохозяйственная академия. - 2018. - С. 291-293. EDN: XNDMGD

- Чиркова, А. О. Иммунобиологические особенности возбудителя вирусной диареи крупного рогатого скота / А. О. Чиркова, Ю. Г. Крысенко // Инновационные решения стратегических задач агропромышленного комплекса: Материалы Международной научнопрактической конференции, посвященной 80-летию Удмуртского ГАУ. - Ижевск. - 2023. - С. 110-113. EDN: KJCQUK