Морфологические особенности органов цыплят под влиянием пробиотиков

Автор: Деблик А.Г., Маликова А.Р., Ижбулатова Д.А.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Функциональная морфология органов

Статья в выпуске: 2 т.42, 2007 года.

Бесплатный доступ

Исследовали влияние пробиотических препаратов на основе лакто- и бифидобактерий на морфологические признаки различных органов цыплят 1-30-суточного возраста.

Короткий адрес: https://sciup.org/142133167

IDR: 142133167 | УДК: 636.52/.58-.591.4:579.86/87

Текст научной статьи Морфологические особенности органов цыплят под влиянием пробиотиков

Перспективы практического использования пробиотиков в птицеводстве затрагивают широкий круг проблем, связанных с коррекцией кишечного биоценоза, гормональной и ферментативной систем, стимулированием иммунитета, профилактикой и лечением дисбактериозов (1-8). Однако, несмотря на большое количество исследований, посвященных благотворному влиянию пробиотических препаратов при применении их в промышленном животноводстве, в литературе недостаточно информации о том, какие изменения происходят в организме животных под воздействием бифидо- и лактобактерий.

В связи с этим целью нашей работы была оценка влияния пробиотических препаратов «Алифт-П» и «Бифинорм» на морфологические признаки различных органов цыплят 1-30-суточного возраста.

Методика. Объектом исследования служили цыплята кросса Родонит, разделенные на три группы по 20 гол. в каждой, которым с 1- до 30-суточного возраста выпаивали пробиотические препараты. Птица I группы получала лактобактерийный пробиотик «Алифт-П» (концентрация Lactobacillus acidophilus 1 ⋅ 109 КОЕ/мл), II группы — бифидо-бактерийный препарат «Бифинорм» (концентрация Bifidobacterium adolescentis 5 ⋅ 107 КОЕ/мл); цыплята III группы служили контролем.

При подготовке препаратов для микроскопического исследования готовили срезы, предварительно фиксируя органы в жидкости Карнуа с последующей обработкой спиртами и заливкой в парафин. Срезы окрашивали гематоксилином и эозином по Романовскому-Гимзе и Эйнарсону.

Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием прикладных программ Microsoft Excel.

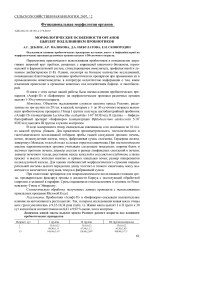

Результаты. Пробиотики «Алифт-П» и «Бифинорм» оказывали положительное влияние на интенсивность роста цыплят. Так, за период исследования живая масса птицы всех групп увеличилась в 9,32-10,34 раза (табл. 1). Живая масса цыплят I и II групп к 30 сут жизни была соответственно на 8,43 и 9,92 % выше, чем в контроле.

Динамика живой массы цыплят кросса Родонит разного возраста под влиянием пробиотических препаратов

Возраст, сут I I группа ~l II группа ~~I III группа (контроль)

* Р < 0,05.

П р и м е ч а н и е. Описание групп см. в разделе «Методика».

Относительный прирост живой массы у птицы в опыте был больше 50 % на 1, 2 и 3-ю нед, а в контроле — на 3 и 4-ю нед. Эти данные свидетельствуют о том, что цыплята, получавшие пробиотики, более успешно преодолевали первые критические этапы развития. За период опыта сохранность птицы как в опыте, так и в контроле составляла 100 %.

К концу периода эксперимента масса тимуса у цыплят в опыте отличалась от таковой в контроле на 0,50-0,57 г; разница между особями I и II групп была недостоверной. Масса фабрициевой сумки к одномесячному возрасту цыплят I, II и III групп была соответственно в 1,04; 1,40 и 1,67 раза ниже, чем в возрасте 2 нед, что свидетельствует о начавшейся инволюции этого органа, наиболее выраженной в контроле.

У цыплят I группы общая длина кишечника к 30 сут составляла 115 ± 5 см; на долю двенадцатиперстной кишки, тонкого кишечника, прямой кишки и слепых отростков приходилось соответственно 15, 73, 4 и 8 %. Эти показатели у цыплят II и III групп имели близкие значения (Р > 0,05). Следовательно, участие пробиотиков в метаболизме, усвоении белков и биологически активных веществ не оказывает существенного влияния на длину кишечника в первый месяц жизни цыплят.

У цыплят I группы в соединительнотканной пластинке печени выявлены скопления лимфоидной ткани в виде фолликулов диаметром 10-12 мкм; в ядрах гепатоцитов призматической формы содержалось большое количество хроматина. В сосудах печени диаметром 3-9 мкм выявлено небольшое количество крови; лимфоидные скопления вокруг сосудов образовывали муфты. У цыплят II группы ширина печеночной пластинки была наибольшей — 1,99 ± 0,2 мкм, диаметр желчного протока составлял 6 ± 0,3 мкм. У цыплят III группы строма образовывала большое количество складок, в артериях и венах содержалась кровь, лимфоидные скопления наблюдались в основном вокруг крупных сосудов. Лимфоциты у особей всех групп были мелкими с крупными ядрами, густо заполненные хроматином, что свидетельствует об их функциональной незрелости.

У цыплят I группы средний диаметр почечного тельца был максимальным (4,27 ± 0,05 мкм), II и III групп — соответственно на 18,3 и 16,4 % меньше. Расстояние между капсулой и клубочком у цыплят в контроле составляло 0,42 ± 0,06 мкм, у особей I и II групп — было в 1,4-1,5 раза меньше. Цыплята всех групп недостоверно различались по высоте эпителия извитых канальцев почек. Просвет канальца почек у цыплят I группы был в 2-3 раза больше, чем II и III групп и составлял 0,7 ± 0,13 мкм.

Капсула поджелудочной железы у цыплят I и II группы образовывала складки. У особей в контроле строма была сильно вытянута. Цыплята всех групп незначительно различались по размеру, форме и окраске панкреоцитов, а также количеству хроматина и рибонуклеопротеидов.

Мозговое вещество долек тимуса у птицы I группы занимало б о льшую площадь дольки, окраска была неравномерной, хорошо выражены ретикулоэпителиоциты Гассаля; толщина коркового и мозгового слоя равнялась соответственно 1,34-3,36 и 1,68-7,2 мкм. У цыплят II группы границы между слоями были четкими, выявлено множество телец Гассаля; толщина коркового и мозгового слоя составляла соответственно 0,84-2,69 и 2,35-5,71 мкм. У большинства особей III группы мозговое вещество долек сливалось воедино, лимфоциты располагались рыхло, а в некоторых участках мозгового вещества отсутствовали; толщина коркового и мозгового слоя составляла соответственно 0,84-3,86 и 1,68-5,54 мкм.

Дольки фабрициевой сумки у цыплят I группы располагались компактно, имели четкие контуры, выделялась более темная корковая зона, однако граница между центральной и корковой зоной почти не была выражена, стромальные прослойки между фолликулами выражены хорошо. У птицы II группы дольки фабрициевой сумки были 62

интенсивно окрашены, имели округлую форму, рисунок корковой и центральной зон схожий. У особей III группы окраска долек была менее интенсивной, чем у цыплят, получавших пробиотики; отмечено четкое разграничение дольки на корковую и мозговую зоны, в мозговой зоне и эпителии встречались округлые участки без клеток, заполненные прозрачным содержимым. Средняя ширина и длина долек у цыплят в контроле была на 15-35 % меньше, чем в опыте. Итак, результаты гистологических исследований подтверждают более интенсивный процесс инволюции этого органа у цыплят в III группе (контроль).

При гистологическом анализе селезенки у цыплят III группы выявлены следующие особенности: капсула неровная со складками и утолщениями, множество участков с расширенными подкапсулярными синусами; разрастание соединительной ткани в паренхиме органа.

Для Гардеровой железы были характерны следующие изменения: меньшая толщина серозной оболочки у цыплят в контроле, образование мелких складок и почти одинаковые толщина трабекул и размер долек у особей всех групп. Особенности строения выражаются размерами лимфоидной ткани и количеством фолликулов. У цыплят I группы на долю лимфоидной части приходилось более половины дольки, в среднем насчитывалось 11-14 фолликулов. У особей II группы соотношение железистой и лимфоидной частей было одинаковым, выявлено в среднем 9-12 фолликулов. У птицы III группы б о льшую часть занимал железистый эпителий; лимфоидная ткань узкой полоской располагалась вокруг центрального протока, количество фолликулов в дольках варьировало от 1 до 5 шт., а в некоторых последние отсутствовали. Лимфоциты у цыплят всех групп были мелкими с крупными ядрами и большим количеством хроматина, что свидетельствует об их функциональной незрелости.

Диаметр дивертикула Меккеля был максимальным у цыплят II группы — 180,0 ± 7,3 мкм, у птицы I и III групп — соответственно на 5,6 и 15,5 % меньше. У цыплят I группы в дивертикуле Меккеля наблюдалось скопление лимфоидной ткани в виде диффузных очагов, у птицы в III группе — с образованием мелких фолликулов; у цыплят получавших «Бифинорм» (II группа), лимфоидных скоплений не обнаружено. Структура лимфоцитов свидетельствует об их незрелости.

Слизистая оболочка слепых кишок имела ворсинки листовидной формы. Высота ворсинок была наибольшей у цыплят II, а наименьшей — у птицы III группы (соответственно 6,2 и 5,2 мкм); ворсинки плотно прилегали друг к другу. У особей I и II группы отмечены четко выраженные лимфоидные скопления, которые отсутствовали у птицы в контроле.

Таким образом, результаты органометрического, гистологического и гистохимического анализов позволяют сделать вывод о том, что пробиотические препараты на основе лакто- и бифидобактерий оказывают различное влияние на развитие систем и органов в первый месяц жизни цыплят. Среднесуточный и относительный прирост живой массы птицы, получавшей пробиотики выше, чем в контроле, что свидетельствует о повышении усвояемости сухих комбикормов под влиянием этих препаратов, которые, однако, не оказывают влияния на линейные размеры органов пищеварения в первый месяц жизни. Иммуномодулирующее свойство пробиотиков выражается в увеличении массы тимуса, морфологическом разделении его на корковую и мозговую зоны, увеличении количества телец Гассаля и заторможенностью этих процессов у цыплят в контроле; у последних кроме того ускоряются процессы инволюции фабрициевой сумки. Основные гистоморфологические изменения в паренхиматозных органах характеризуются увеличением пластинок и образованием лимфоидных узелков в соединительнотканной пластинке печени. При выпаивании пробиотика «Алифт-П» увеличивается средний диаметр почечного тельца и диаметр просвета прямых и извитых канальцев почек. Морфологические изменения происходят и в периферических органах иммунной системы: увеличиваются лимфоидная часть Гардеровой железы и количество фолликулов при использовании пробиотических препаратов, разрастается соединительная ткань в паренхиме селезенки у цыплят в контроле; различный тип лимфоидной ткани в дивертикуле Меккеля и слепых отростках кишечника. Следует отметить, что результаты наших исследований дают возможность использовать пробиотики в зависимости от физиологических периодов, клинических показателей и видовых особенностей птицы.

Л И Т Е Р А Т У Р А

-

1. П а н и н А.Н., М а л и к Н.И., М а л и к Е.В. Пробиотические препараты в ветеринарии. Ветин-форм, 1993, 2: 9-10.

-

2. С у б б о т и н В.В., Д а н и л е в с к а я Н.В. Новые пробиотики. Животноводство, 1998, 4: 20-22.

-

3. М а н н а п о в а Р.Т., Ш и л о в С.О. Прирост живой массы, сохранность индексов тимуса и сумки

Фабрициуса при введении в рацион пробиотиков и биологически-активных продуктов пчеловодства. В сб: Сохранение и улучшение генофонда по племенным и продуктивным качествам сельскохозяйственных животных. СПб-Уфа, 2001: 181-183.

-

4. М а л и к Е.В. Пробиотики в птицеводстве. Животновод для всех, 2004, 7: 6-7.

-

5. Б о в к у н Г.Ф., Н и г м а н о в А.Н., С е м е н и х и н а В.Ф. и др. Профилактическое действие

бифинорма при желудочно-кишечных болезнях цыплят. Ветеринария, 1998, 12: 44-47.

-

6. F u l l e r R. Probiotics: the scientific basis. London, 1992.

-

7. F u l l e r R., G i b s o n G.P. Probiotics and prebiotics: microflora management for improved gut healt. Clin. Microbiol. Infect., 1998, 4: 477-480.

-

8. O l a h I., G l i c k B. Meckel's diverticulum. Extramedullary myelopoiesis in the yolk sac of hatched chickens. Anat. Rec., 1984, 208, 2: 240-253.

ФГОУ ВПО Башкирский государственный аграрный университет ,