Морфологические особенности почек кур в постнатальном онтогенезе

Автор: Гречко В.В., Овчинников Д.К.

Журнал: Молочнохозяйственный вестник @vestnik-molochnoe

Рубрика: Сельскохозяйственные и ветеринарные науки

Статья в выпуске: 4 (52), 2023 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена исследованию морфологических особенностей мочевыделительной системы у кур кросса «Сибиряк-2» в постнатальном онтогенезе с суточного до девяностосуточного возраста. В ходе исследования были использованы классические гистологические методики. Полученные результаты позволяют уточнить и дополнить информацию по особенностям морфологического строения, диагностике при вирусных заболеваниях, нарушениях содержания и кормления птицы, изменениях органов мочевыделительной системы.

Птицы, курообразные, почки, морфология, гистология, постнатальный онтогенез

Короткий адрес: https://sciup.org/149144593

IDR: 149144593 | УДК: 619:611.61:636.5 | DOI: 10.52231/2225-4269_2023_4_23

Текст научной статьи Морфологические особенности почек кур в постнатальном онтогенезе

Птицеводческая отрасль является одной из ведущих производств сельского хозяйства, так как обеспечивает высококачественными натуральными продуктами питания и сырьем [4–7].

Имеющиеся работы отечественных и зарубежных морфологов посвящены изучению строения отдельных органов и систем птиц, а исследования по морфологии органов выделительной системы у птиц в постнатальном онтогенезе, по мнению многих авторов учебных руководств и оригинальных исследований, по своему содержанию имеют фрагментарный характер [1, 2, 3, 8, 9, 10].

Цель исследования: изучение особенностей строения почек у кур в постнатальном онтогенезе.

Материалы и методы

Объектами для проведения комплексного микроморфологического исследования служили птицы кросса «Сибиряк-2» в постнатальном онтогенезе 1, 15, 30, 60 и 90 дней.

Для гистологических исследований брали кусочки почек размером 10×10 мм, фиксировали в 4% растворе нейтрального формальдегида. Уплотнение материала проводили путем заливки в парафин. С помощью ротационного микротома МБС-2 получали срезы толщиной 5–7 мкм. Срезы окрашивали гематоксилин-эозином, по Ван-Гизону, по Маллори [11–14]. Полученные гистологические препараты изучали с помощью светового микроскопа МИКМЕД-5, окуляр × 10, 15; объектив × 10, × 20, × 40, × 90. Работа выполнена на кафедре диагностики, внутренних незаразных болезней, фармакологии, хирургии и акушерства факультета ветеринарной медицины.

Результаты исследования

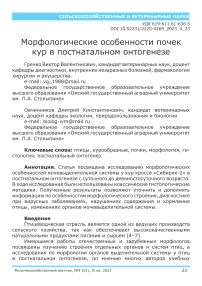

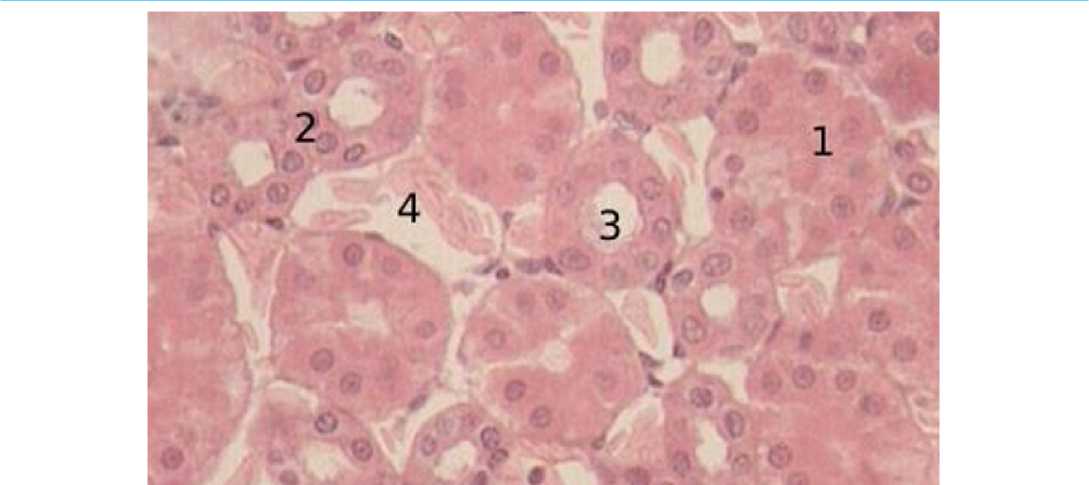

Капсула почки покрыта соединительнотканной фиброзной капсулой, покрывающий почку снаружи. В суточном возрасте капсула плотно покрывает паренхиму почки, в ней четко различимы базофильные клетки овальной формы – фиброциты. Фиброциты в капсуле почки суточных цыплят располагаются, как правило, в несколько рядов по 4-5 клеток. В местах, где капсула становится тоньше, данные ряды представлены 2-3 клетками. Ядра фибробластов тесно связаны с окружающей соединительной тканью, что не позволяет различить их цитоплазму. Из-за большого количества фиброцитов капсула имеет более темное окрашивание. Соединительнотканные волокна капсулы почки имеют не только прямое, но и волнообразное направление. Если соединительные волокна направлены волнообразно, то и фиброциты повторяют их форму, и данная структура состоит из 2-3 соединительнотканных тяжей. Наружная капсула практически не сдержит фиброцитов (р ис. 1).

Рисунок 1 - Фиброзная капсула почки суточного цыпленка, окраска гематоксилин эозин, увеличение ×400: 1 – фиброзная капсула, 2 – фиброциты

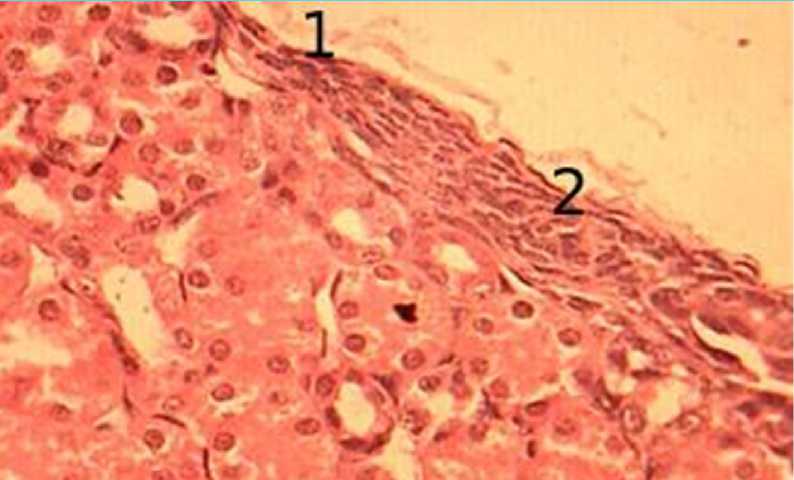

В 15-суточном возрасте по сравнению с суточным возрастом соединительнотканная фиброзная капсула имеет более светлую окраску и скудное содержание фиброцитов. Фиброциты слабо дифференцируются и представлены в виде тонких базофильных «полосок». Волокна идут волнообразно, и связь с паренхимой почки слабее, чем в суточном возрасте. При окраске гистологических препаратовпоВан-Гизонуколлагеновыеволокнакапсулыокрашиваются в яркий рубиново-красный цвет, а волокна субфиброзной оболочки окрашиваются в более бледный желтый цвет. Данная субфиброзная оболочка дифференцируется на препаратах окрашенных только по Ван-Гизону. Также выявляются волокнистые структуры фиброзной капсулы окраской по Маллори (рис. 2).

В 30-суточном возрасте капсула имеет аналогичное строение, светло розовую окраску, волнообразный ход соединительнотканных волокон и скудное содержание фиброцитов, как и в 15-суточном возрасте.

В процессе онтогенеза к 60-суточному возрасту капсула становится тоньше, а связь с паренхимой органа усиливается. Капсула плотно прилегает, фиброциты имеют как овальную форму с интенсивной базофильной краской, так и округлую.

В 90-суточном возрасте фиброзная капсула слабо дифференцируется, практически не встречаются ядра фиброцитов и они единичные. По сравнению с суточным возрастом, где они располагались в несколько рядов, капсула представлена всего одним слоем соединительнотканных волокон. Коллагеновые волокна тонкие, преобладает волокнистая соединительная ткань, окрашенная по Маллори в темно синий цвет.

Рисунок 2 - Фиброзная капсула почки в 15-суточном возрасте, окраска по Маллори, увеличение ×400: 1 – рыхлая соединительная ткань

Обобщая все вышесказанное, мы можем сделать вывод: онтогенез соединительнотканной капсулы происходит следующим образом. В суточном возрасте капсула толстая, насыщенная окраска преимущественно базофильная, состоит из нескольких рядов фиброцитов, соединительные волокна в основном коллагеновые. По мере взросления капсула почки истончается, имеет светло-розовую окраску, фиброциты единичные, а волокна представлены преимущественно рыхлой соединительной тканью, коллагеновых волокон становится меньше.

В первые сутки у кур ядра клеток кубического эпителия извитых почечных канальцев имеют округлую форму с небольшими включениями нуклеопротеида. Проксимальные почечные канальцы покрыты плотно лежащими тонкими цитоплазматическими выростами. В их строении прослеживается нечеткая граница между клетками эпителия. Базальная мембрана слабо окрашена. Между проксимальными почечными канальцами наблюдаются дистальные почечные канальцы с меньшим диаметром, но с тем же просветом. Дистальные почечные канальцы выстланы плоским эпителием, а их ядра сжаты в тангенциальном направлении.

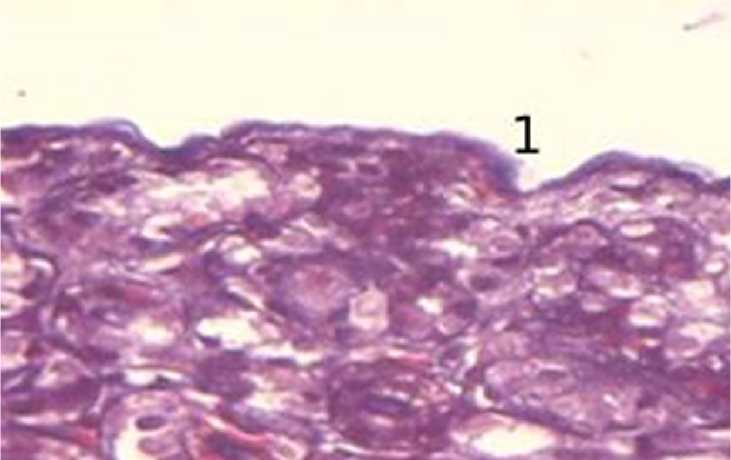

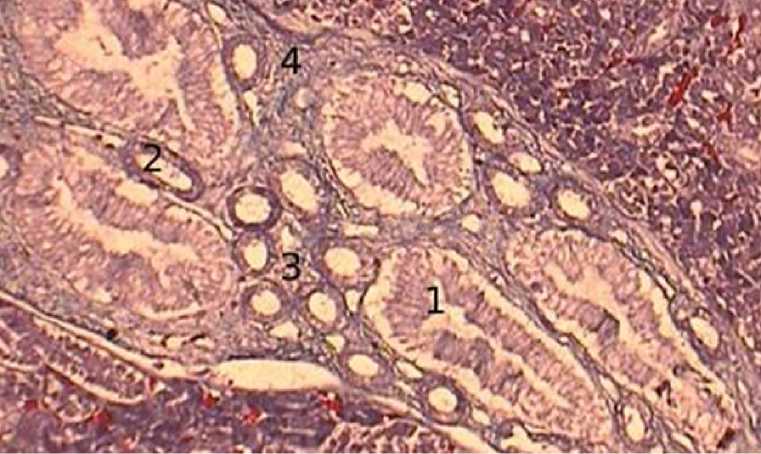

В возрасте 15 суток структура почечных канальцев не подвержена значительным изменениям (рис. 3).

По достижении возраста 30 суток происходит увеличение диаметра проксимальных извитых почечных канальцев. В нефроцитах не отмечается наличие выраженных микроворсинок на базальной мембране. Эпителиальные клетки представлены в форме высокопризматического эпителия со смещенными ядрами к нижнему полюсу клетки. В проксимальных и дистальных канальцах ядра имеют правильную форму.

В возрасте 60 суток отмечается более плотное расположение клеток друг к другу. Диаметр центральной части проксимальных извитых почечных канальцев увеличивается.

Рисунок 3 - Почечные канальцы, 15-суточный возраст, окраска гематоксилин-эозин, увеличение х400: 1 – проксимальные канальцы, 2 – дистальные канальцы, 3 – прямые участки петель Генле, 4 – собирательные трубочки, 5 – промежуточные канальцы

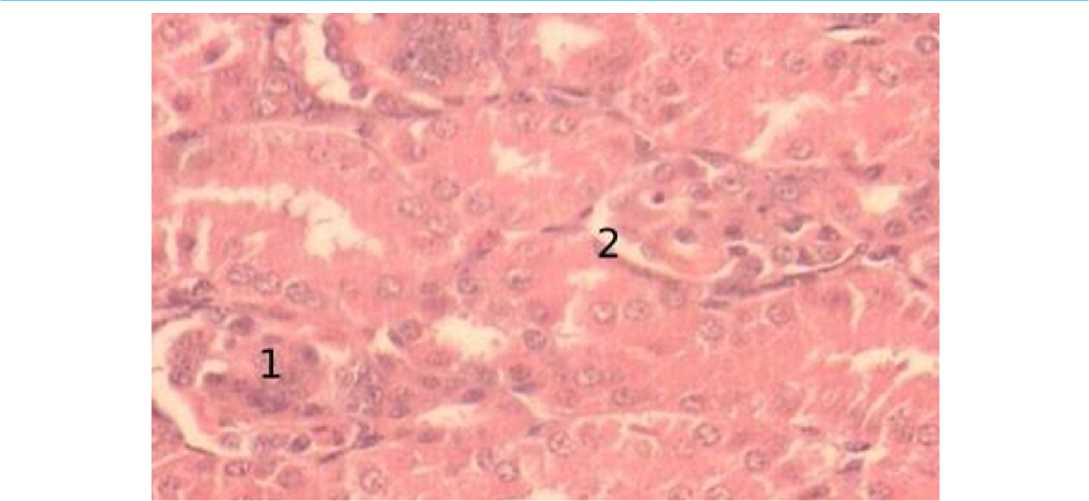

Количество проксимальных извитых почечных канальцев в возрасте 90 суток увеличивается за счет уменьшения их в объёме. Эпителий почечных канальцев плотный и сформированный. Ядра клеток имеют центральное расположение, границы клеток четко различимы. Базальная мембрана четкая. Плоский эпителий дистальных извитых почечных канальцев имеет равную высоту с кубическим эпителием. Отмечается больший внутренний просвет почечных канальцев. По сравнению с предыдущим возрастом происходит значительное увеличение количества дистальных извитых почечных канальцев и капилляров (рис. 4).

Рисунок 4 - Почечные канальцы, 90-суточный возраст, окраска гематоксилин-эозин увеличение х400: 1 – проксимальный извитой каналец; 2 – дистальный извитой каналец; 3 – просветы канальцев; 4 – капилляры

Собирательные трубочки, прямые участки петель Генле и промежуточные канальцы располагаются в средней части паренхимы почки. В противоположность корковым собирательным трубочкам мозговые собирательные трубочки выстланы однослойным цилиндрическим эпителием, состоящим только из основного типа клеток. Цилиндрический эпителий отличается светлой цитоплазмой, четкими межклеточными границами и округлыми ядрами. Корковые собирательные трубочки выстланы кубическим эпителием, состоящим из основных и вставочных клеток с характерной темной цитоплазмой.

В процессе онтогенеза происходит рост и развитие собирательных трубочек и прямых участков петель Генле. Клетки собирательных трубочек увеличивают свою высоту, апикальная часть прокрашивается лучше по сравнению с базальной частью клетки, а ядра клеток имеют не только центральное расположение, но и сдвинуты к базальной мембране, образуя вокруг себя пространство, не воспринимающее краситель (рис. 5).

Рисунок 5 - Почечные канальцы, 60-суточный возраст, окраска Маллори, увеличение х400: 1 – собирательные трубочки, 2 – прямые участки петель Генле, 3 – промежуточные канальцы, 4 – волокнистая соединительная ткань

В суточном возрасте суперфициальные почечные тельца располагаются по одному или попарно, на значительном расстоянии, с одинаковым диаметром. Ядра извитых капилляров плотно прилегают (рис. 6).

Рисунок 6 - Суперфицальные почечные тельца суточный возраст, окраска гематоксилин-эозин, увеличение х 400: 1 – клубочек, извитые капилляры, 2 – боуменова капсула, наружный листок, 3 – просвет капсулы

В возрасте 15 суток суперфициальные почечные тельца становятся крупнее, существенно изменяется просвет почечной капсулы Боумена. Сама капсула клубочка имеет разные размеры. Гломерула плотная с большим диаметром. В просвете наблюдаются ядра эритроцитов. Ядерные структуры увеличиваются, приобретая светлую окраску.

В возрасте 30 суток суперфициальные почечные тельца увеличиваются. Ядра извитых капилляров располагаются по периферии сосудистых клубочков, имея светлую красно-розовую окраску.

Ввозрасте 60суток, суперфицальные почечные тельца продолжают, увеличиваться в размерах. Ядра извитых капилляров располагаются по периферии сосудистого клубочка и не окрашиваются. Капсула не имеет просвета. Сосудистый клубочек плотно прилегает ко всему висциральному листку боуменовской капсулы.

Суперфициальные почечные тельца в возрасте 90 суток по сравнению с предшествующим возрастом не отличаются.

Интракортикальные почечные тельца располагаются в средней зоне мозгового вещества. В суточном возрасте они располагаются группами, в ряды, в количестве 3-4 почечных телец в одном поле зрения, также мы отмечаем их парное расположение. При такой локализации боуменовой капсулы и сосудистых клубочков они имеют одно место соприкосновения. Почечные тельца не имеют правильной округлой формы и их диаметр не одинаковый.

Толщина стенок боуменовой капсулы и ее просвет различный. Чем меньше извитые капилляры сосудистого клубочка, тем тоньше внутренний и наружный листок капсулы, а также больше ее просвет. Извитые капилляры соприкасаются с капсулой в нескольких местах. Сами почечные тельца имеют темную окраску ядер.

Ядра локализуются по периферии извитых капилляров сосудистых клубочков. Интракортикальные нефроны, в которых эритроциты не встречаются, имеют ядра с более светлой и прозрачной окраской, располагаются они плотной группой от базальной мембраны капсулы до центра сосудистого клубочка.

В 15-суточном возрасте количество и размер интракортикальных почечных телец остается практически неизменным. Капсула почки имеет больший просвет почечных телец в отличие от суточного возраста. Мы отмечаем плотное расположение сосудистых клубочков к внутреннему листку боуменовой капсулы. Широкий просвет капсулы обращен у всех клубочков в одну сторону. Сосудистые клубочки в данный возрастной период не содержат эритроцитов. Извитые капилляры представлены большим количеством тесно расположенных ядер, имеющих светлую окраску и мелко распыленный хроматин, распределенный по всей поверхности ядер. Ядра, локализующиеся на периферии сосудистого клубочка, обращенного к просвету капсулы идут по ходу ветвления капилляра (рис. 7).

Рисунок 7 - Интракортикальные почечные тельца, 15 суточный возраст, окраска гематоксилин-эозин, увеличение х400: 1 – клубочек, извитые капилляры; 2 – боуменова капсула, наружный листок

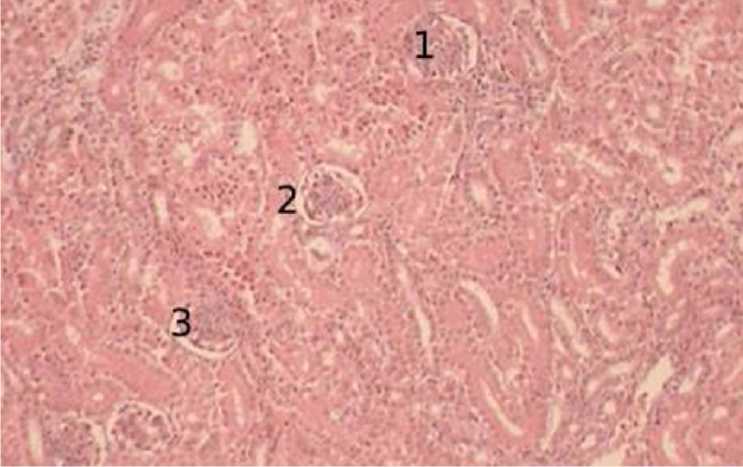

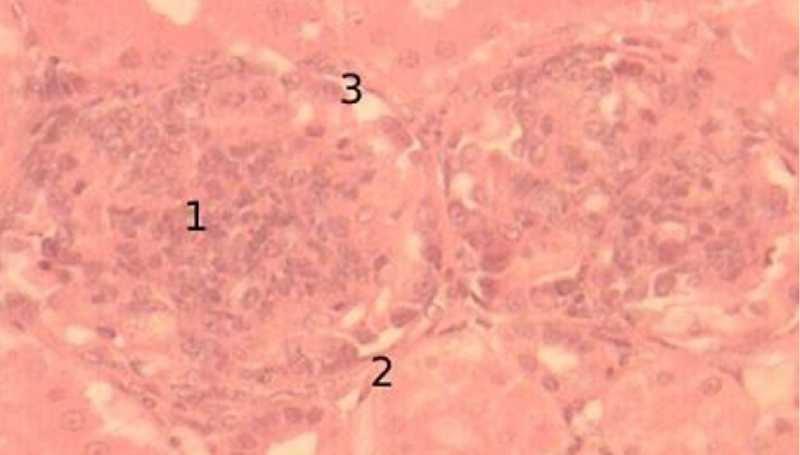

В последующем периоде онтогенеза, а именно в 30-суточном возрасте мы отмечаем, резкое увеличение размера интракортикальных почечных телец. Боуменова капсула увеличивает свой диаметр, а толщина ее стенок становится больше. Сосудистые клубочки, как правило, не имеют тесной связи с капсулой, встречается только однократное место соприкосновения клубочка и подоцитов. Структура извитых капилляров становится более сложной, отмечаются не только плотно расположенные скопления ядер, но и сложное расположение ядер по ходу ветвления капилляров. Сами же интракортикальные почечные тельца локализуются в одну цепочку, друг за другом, примерно на равном расстоянии – радиально (рис. 8).

Рисунок 8 - Интракортикальные почечные тельца, возраст 30 суток, окраска гематоксилин-эозин, увеличение х100: 1 – почечные тельца, 2 – боуменова капсула, 3 – просвет капсулы

В 60-суточном возрасте интракортикальные почечные тельца располагаются попарно и имеют значительный диаметр в отличие от 30-суточного возраста. Извитые капилляры плотно прилегаю к капсуле почки, не имея просвета. Ядерные структуры капилляров сосудистых клубочков прозрачные, обладают светлой окраской, пылевидный хроматин окрашивается ярче фона самого ядра. Количество ядер меньше и характер их расположения менее плотный по сравнению со строением интракортикальных почечных телец в более ранних возрастах. И сами капилляры имеют слаборозовую окраску, сливаясь с дистальными и проксимальными извитыми канальцами.

В 90-суточном возрасте мы отмечаем схожее строение интракортикальных телец с 60-суточным возрастом. Тельца располагаются радиально на равном удалении друг от друга с хорошо развитой капсулой. Просвет капсулы меньше, чем в 60-суточном возрасте. Извитые капилляры представлены плотнорасположенными ядрами со светло-базофильной окраской. Коллагеновые волокна и рыхлая соединительная ткань отсутствует в интракортикальных почечных тельцах в течение всего онтогенеза.

Юкстамедуллярные почечные тельца локализуются в пограничной зоне между корковым и мозговым веществом. Почечные тельца у птиц в суточном возрасте в пограничной зоне располагаются, как правило, по одному. Размеры их меньше, чем у суперфициальных и интракортикальных почечных телец. Сосудистый клубочек плотно прилегает к внутреннему листку боуменовой капсулы, из-за чего просвет слабо выражен. Стенки капсулы имеют одинаковую толщину.

Ядра извитых капилляров представлены в виде скудных скоплений в центре клубочка и имеют темную окраску. Вблизи данных скоплений встречаются крупные, округлые ядра с прозрачной кариоплазмой. Сосудистые клубочки, содержащие эритроциты практически не встречаются.

В 15-суточном возрасте отмечается существенное увеличение количества юкстамедуллярных почечных телец, располагающихся как по одному, так и попарно. Также встречается и по три почечных тельца в непосредственной близости. Как и в суточном возрасте, слабо выражен просвет капсулы. Стенки капсулы имеют одинаковую толщину. Ядра извитых капилляров локализуются в центре клубочков, но их количество значительно увеличивается. Ядра крупные округлые со светлоокрашенной кариоплазмой. Ядра, имеющие плотную окраску с неразличимым хроматином оттеснены к периферии клубочков. Сосудистые клубочки, содержащие эритроциты, встречаются чаще (рис. 9).

Рисунок 9 - Юкстамедуллярные почечные тельца, 15-суточный возраст, окраска гематоксилин-эозин, увеличение х100: 1 – почечные тельца, 2 – боуменова капсула, 3 – просвет капсулы

К 30-суточному возрасту количество юкстамедуллярных почечных телец продолжает увеличиваться, кроме того увеличивается диаметр непосредственно самих сосудистых клубочков и капсулы, покрывающей их. В отличие от суточного и 15-суточного возраста, когда почечные тельца имели примерно равный диаметр, в 30-суточном возрасте диаметр юкстамедуллярных почечных телец сильно варьируется. Расположение почечных телец хаотичное на различном расстоянии друг от друга. Форма округлая, извитые капилляры прилегают к подоцитам только с одной стороны почечного тельца. Стенки капсулы имеют разную толщину, и на данном этапе онтогенеза отмечается наличие ядер непосредственно в самой боуменовой капсуле. Эти ядра имеют овальную и s-образнную форму, слабо базофильную окраску и практически прозрачны.

Ядра извитых почечных капилляров собираются в группы на одинаковом расстоянии между собой с выраженной темной окраской. В почечных тельцах сосудистых клубочков, встречаются эритроциты. Почечные тельца имеющие меньший диаметр и представлены хорошо выраженным просветом капсулы, ядра капсулы в виде тонкой полоски, толщина стенок капсулы одинакова. Ядра извитых капилляров находятся в центре, на близком расстоянии и существенно в меньшем количестве.

В 60-суточном возрасте количество юкстамедуллярных почечных телец меньше 30-суточного возраста, они локализуются группами в количестве 3–5, иногда до 7 почечных телец. Полость боуменовой капсулы менее выражена из-за плотно прилегающих извитых канальцев на всей площади внутреннего листка капсулы. Отличительной особенностью в данный период онтогенеза является более выраженная локализация ядер извитых канальцев по периферии клубочков. В извитых канальцах эритроциты не отмечаются.

К 90-суточному возрасту юкстамедуллярные почечные тельца становятся крупнее, располагаются попарно. Листки боуменовой капсулы соприкасаются друг с другом, плотно прилегая к окружающим дистальным и проксимальным отделам нефрона. Сосудистый клубочек тесно связан с подоцитами, в результате чего полость капсулы слабо выражена. Мелкие ядра извитых капилляров в большом количестве распределены по всей поверхности сосудистого клубочка, более крупные и прозрачные ядра оттеснены к периферии так же в виде небольших групп (рис. 10).

Рисунок 10 - Юкстамедуллярные почечные тельца, 90-суточный возраст, окраска гематоксилин-эозин, увеличение х100: 1 – почечные тельца, 2 – боуменова капсула, 3 – просвет капсулы

Заключение

Обобщая материалы собственных исследований и высказывания ряда авторов [4], мы соглашаемся, что птицеводство одно из перспективных разделов животноводства, и в закономерностях строения органов мочевыделения у птиц в постнатальном онтогенезе имеются возрастные особенности [1, 6].

Анализируя материалы собственных исследований и данные специальной литературы [7], мы можем утверждать, что соединительнотканные волокна и ядра располагаются в скудном количестве во всех структурах почки. Проксимальные и дистальные почечные канальцы в процессе развития не только увеличиваются в размере, но и возрастает их количество. В работах [5, 8] площадь извитых почечных канальцев у кур увеличивается за счет уменьшения площади просвета между капсулой.

С возрастом просвет почечных канальцев, количество эпителиальных клеток, расположение ядер в них и даже сам характер окрашивания изменяются. По данным Л.Н. Воронова [9], у перепела японского площадь просвета и высота эпителиоцитов с возрастом увеличиваются в разы, то же мы наблюдали и у курицы.

Фиброзная капсула на 90% состоит из плотных коллагеновых волокон,оставшиесяволокнапредставленыволокнистойсоединительной тканью.

Изменение в строении суперфициальных почечных клубочков в процессе онтогенеза связано с увеличением функции почки по сравнению с таковой в однодневном возрасте для поддержания гомеостаза.

Гистоструктура и архитектоника паренхимы почки отличаются на всех этапах постнатального онтогенеза. Капсула почки в суточном возрасте состоит из фиброцитов, послойно лежащих друг на друге в 4-5 рядов, создавая крупную стенку капсулы. Ядра фиброцитов со светлой кариоплазмой хорошо различимы и имеют вытянутую форму. С возрастом капсула истончается. Проксимальные и дистальные почечные канальцы в процессе онтогенеза увеличиваются в количестве, размере и просвете.

Полученные данные являются фундаментальной основой для дальнейших научных исследований в области нефрологии (биохимические показатели крови, общий анализ мочи – разработка диагностического профиля, выделительная цистография, рентгенография) в функциональном и прикладном аспекте у птиц в промышленном и домашнем содержании.

Список литературы Морфологические особенности почек кур в постнатальном онтогенезе

- Al-Azawy N.H. Comparative Anatomical and Histological Study of Kidney in Domestic Fowls and Geese. M.Sc. Diss. Iraq, 2005, pp. 45-59. (In English)

- Baumel J.J. et al. Handbook of Avian Anatomy. Cambrige, Massachusetts, Club Publ., 1993, pp. 330-347. (In English)

- Brenner B.M. Kidney development. The Kidney. New York, 1996, Vol.1, pp. 632-695. (In English)

- Fisinin V.I. Strategic trends of innovative development of poultry farming. Bulletin of the Russian Academy of Agricultural Sciences, 2015, no. 1, pp.11-14. (In English)

- Leshchinsky S.V. Morphology of Kidneys of Chickens of the Breed «Lohmann-Brown» in Postnatal Ontogenesis in Normal and when Using Mineral Top Dressing «BS»: Abstract of Dissertation of the Candidate of Veterinary Sciences: 16.00.02. Cand. Diss. Omsk, 2003. 20 p. (In English)

- Nicholson J. K. The microanatomy of the distal tubules, collecting tubules and collecting ducts of the starling kidney. J. Anat., 1982, no. 134(1), pp. 11-23. (In English)

- Techver Yu.T. Kidneys. Histology of Domestic Birds. Tartu, 1965. 76 p. (In English)

- Vodyanitskaya T.S. Features of Macro- and Microanatomy of the Kidneys of Haysex Brown Cross Chickens in Postnatal Ontogenesis: Abstract Diss.... Candidate of Veterinary Sciences: 16.00.02. Cand. Diss. Bryansk, 2006. 24 p. (In English)

- Voronov L.N. Kidney growth in chicks of rooks and jackdaws in the postnatal period. Ecology, 1983, No. 2, pp. 83-84. (In English)

- Ramzi Abdul-Gahaffor Abood AL-Ajeely, Fadhil S. Mohammed. Morpho-histological study on the development of kidney and ureter in hatching and adulthood racing pigeon. I.J.S.N., 2012, vol. 3(3), pp. 665-667. (In English)

- Лилли Р. Патогистологическая техника и практическая гистохимия: пер. с англ. / Р. Лилли; под ред. и с предисл. чл.-кор. АМН В.В. Португалова. – Москва: Мир, 1969. – 645 с.

- Маллори Ф.Б. Патологическая техника / Ф.Б. Маллори. – Нью- Йорк, 1961. – 470 с.: ил.

- Меркулов Г.А. Курс патологогистологической техники / Г.А. Меркулов. – 5-е изд., испр. и доп. – Ленинград: Медицина. Ленингр. отд-ние, 1969. – 423 с.: ил.

- Ромейс Б. Микроскопическая техника / Б. Ромейс; пер. с нем. проф. В.Я. Александрова, З.И. Крюкова; под ред. и с предисл. проф. И.И. Соколова. – Москва: Изд-во иностр. лит., 1954. – 719 с.: ил.