Морфологические особенности тимуса в условиях раневого процесса кожи

Автор: Ажикова А.К., Фельдман Б.В., Самотруева М.А.

Статья в выпуске: 4 т.260, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье описаны морфологические особенности тимуса в динамике термической ожоговой травмы кожи. В ходе исследования выявлено, что в условиях ожогового воздействия у животных развивалась акцидентальная инволюция тимуса, характеризующая разроненной локализацией тимоцитов в корковом веществе и сглаживанием кортикомедуллярной границы. Увеличение размеров ядер и клеток сопровождалось отеком междольковой стромы, расширением внутридольковых периваскулярных пространств на фоне полнокровия кровеносных сосудов и диапедеза эритроцитов. Выявленные деструктивно-дистрофические изменения тимуса на фоне травмы кожи подтверждают зависимость сенсибилизации клеточной организации иммунокомпетентных органов от временной периодизации посттравматического ожогового процесса.

Морфология, иммунокомпетентные органы, тимус, стрессвоздействие, термический ожог, поврежденная кожа

Короткий адрес: https://sciup.org/142242903

IDR: 142242903 | УДК: 576.31 | DOI: 10.31588/2413_4201_1883_4_260_28

Текст научной статьи Морфологические особенности тимуса в условиях раневого процесса кожи

В изучении системных звеньев регуляции физиологических процессов ключевая роль в защите организма отводится иммунным механизмам. Наряду с типом повреждающего фактора реактивность иммунной системы во многом определяется структурнофизиологической организацией иммунокомпетентных органов [4, 6, 7].

Среди центральных органов иммунной системы наиболее иммуноактивным является тимус, так как именно в нем происходят молекулярные и клеточные нейроиммуноэндокринные взаимодействия, поддерживающие гомеостаз [3].

Несмотря на данные многочисленных иследований вилочковой железы при стрессе разного генеза [2, 5], выводы о ее структурных изменениях остаются неоднозначными. Так, например, в работах, посвящённых изучению тимуса, выявлены морфологические особенности без учёта периодичности и динамики стрессового воздействия. Малоизученным остается вопрос о его тканеспецифических особенностях при повреждениях кожи и ее производных на фоне ожогового повреждения кожи [1, 4]. В этой связи изучение структурных преобразований тимуса при ожоговом повреждении кожи представляет научный и практический интерес.

Цель исследования – изучение морфологических особенностей тимуса в условиях термической ожоговой раны кожи.

Материал и методы исследований . В виде объекта исследования служили нелинейные крысы, мужского пола, в количестве 50 особей средней массой 215 г. Их содержали в одиночных клетках во избежание межсамцовых конфронтаций и вторичных повреждений кожных покровов в полном соответствии с положениями Европейской конвенции о защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и других научных целей (Страсбург, 1986), Правилам проведения работ с использованием экспериментальных животных (Москва, 1984), приказа Минздрава России от 01.04.2016 г. № 199н «Об утверждении правил надлежащей лабораторной практики» (GLP), требованиям комиссии Российского национального комитета по биоэтике при Российской академии наук. Научные эксперименты в рамках работы были одобрены локальным этическим комитетом ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России (протокол № 4 от 21.11.2016 г.).

Рандомизация крыс-самцов осуществлена следующим образом: 1-я группа (контроль) – интактные животные (n=10), 2-я, 3-я, 4-я и 5-я (n=10) группы состояли из животных, подвергшихся ожоговому повреждению кожи и выведенные из опыта на 2-, 4-, 7- и 10-е сутки после ожога. Ожоговое повреждение кожи проводили в условиях эфирной наркотизации в межлопаточной области спины медным предметом округлой формы с получением ожога, соответствующего III-a степени площадью 10 % поверхности тела. При изучении стресс-реактивности животных после ожогового повреждения кожи принимали во внимание изменение массы вилочковой железы. Этот показатель служит в виде дополнительного критерия для оценки функционального состояния организма при стрессовых состояниях.

Вилочковую железу очищали от окружающих тканей, взвешивали, помещали в раствор 10 % забуференного нейтрального формалина (рН 7,4) и подвергали процедуре стандартной гистообработки. Окраска срезов – раствор гематоксилина Майера и эозин. При помощи микроскопа «Альтами БИО 8» (ООО «Альтами», Россия) под увеличением *400 и *100 и ПО Аltami Studio 3.4x64/Ink проводили качественный анализ срезов тимуса. Увеличение камеры микроскопа – 3 Мпикс. Полученные показатели подвергали статобработке на программе STATISTICA Base, значимость различий между группами оценивали по критерию Стьюдента с поправкой Бонферрони. Статистически значимыми считали результаты с уровнем достоверности не менее 95 % (Р<0,05).

Результат исследований. В ходе исследования установлено, что в условиях ожоговой травмы кожи происходит изменение массы тимуса на 50 % (P<0,001) (2-4 сутки), по сравнению с массой группы «Контроль». Причем инволюция органа выражена сразу после трамы и сохраняется в течение 2-х и 4-х суток. При этом в ходе второй фазы воспалительнорегенеративной реакции происходит резкое возрастание массы вилочковой железы, что обусловлено, на наш взгляд, внутриклеточной гиперплазией органа в стадии резистентности (7 сутки). В третьей фазе (10 сутки) также происходило снижение весового показателя почти в 2 раза, по сравнению с предыдущим периодом наблюдений (Таблица 1).

Таблица 1 – Относительная масса тимуса (мг/ 100 г) в динамике ожоговой травмы кожи, M±σ

|

Наблюдаемое значение |

Группа «Контроль» |

Периодизация ожогового процесса |

|||

|

2-е сутки |

4-е сутки |

7-е сутки |

10-е сутки |

||

|

Масса (мг/ 100 г) |

168,0±15,9 |

94,6±10,9** |

90,8±6,7** |

153,8±8,2** |

77,2±13,1*** |

Примечание: * – P<0,05; ** – P<0,01;*** – P<0,001 – относительно контроля (t-критерий Стьюдента с поправкой Бонферрони для множественных сравнений)

Сравнивая морфологические показатели крыс в зависимости от периодизации ожоговой травмы, можно выявить инволютивные процессы, что указывает на начало подавления иммунного ответа в ранние сроки. В недельный срок ожогового процесса отмечено снижение иммуносупрессии, обусловленное активизацией и стимуляцией иммунной системы.

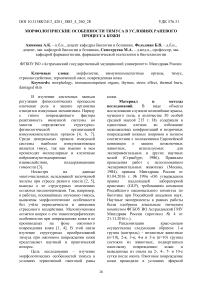

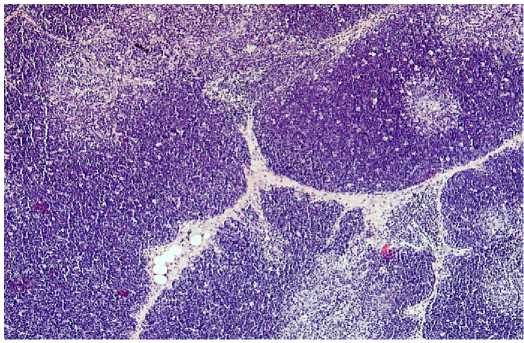

У интактных животных наблюдали «двудольную» вилочковую железу, разделенную перегородками волокнистой ткани капсулы. В тимусовых дольках отчетливо определяли на уровне периферии корковое вещество и по центру мозговое вещество, при этом граница между ними достаточно отчетливо визуализирована. Идентифицировать клетки ретикулоэпитеального ряда на уровне коркового вещества не удалось (Рисунок 1).

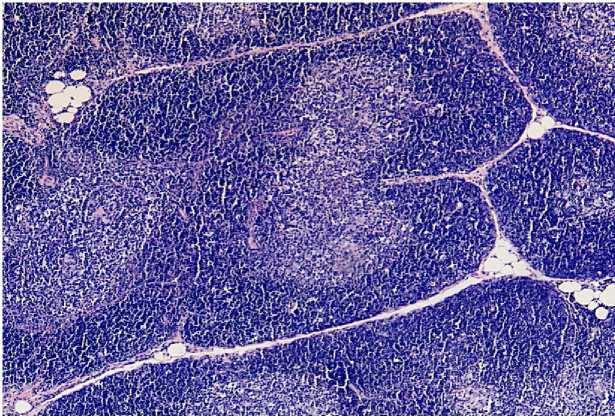

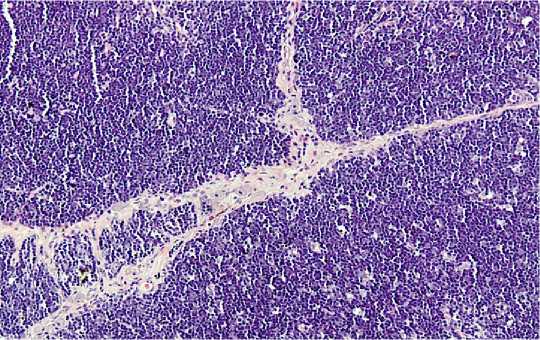

На фоне ожоговой травмы кожи тимуса происходили деструктивные изменения. На уровне коркового вещества насчитывали малое число лимфоцитов. В мозговом веществе наблюдали увеличение числа лимфобластов и средних лимфоцитов на фоне снижения количества малых лимфоцитов и возрастания эпителиоретикулоцитов. При окрашивании гематоксилином и эозином клеточные реакции лимфоцитов слабо визуализированы.

При микроскопическом исследовании тимуса на 2 сутки после термической травмы кожи не смогли определить кортико-медуллярное разделение, граница имела размытый вид. При этом в мозговом веществе отмечали полнокровные кровеносные сосуды микроциркуляторного русла и липидные включения. В некоторых полях зрения наблюдали между тимоцитами ретикулоэпителиоциты с признаками дистрофических изменений. Паренхима выглядела отечной и рыхлой. Наблюдали отечность междольковых перегородок.

Также определяли коллапс долек. При этом образовывались мелкие тимические тельца, свидетельствующие об активации ретикулоэпителия. В просвете некоторых тимических телец можно было видеть погибающие лимфоциты в стадии рексиса. Наблюдали гиперплазию тимоцитов в коре и очаговую гиперплазию в корковом веществе. Ярко выражена в эти сроки акцидентальная инволюция тимуса (Рисунок 2).

Рисунок 1 – Структурная организация тимуса интактных крыс. Гематоксилин-эозин.

Ув.об.10, ок.10.

Рисунок 2 – Структурная организация тимуса крыс, извлеченного на 2 сутки после ожогового воздействия. Гематоксилин-эозин. Ув.об.10, ок.10

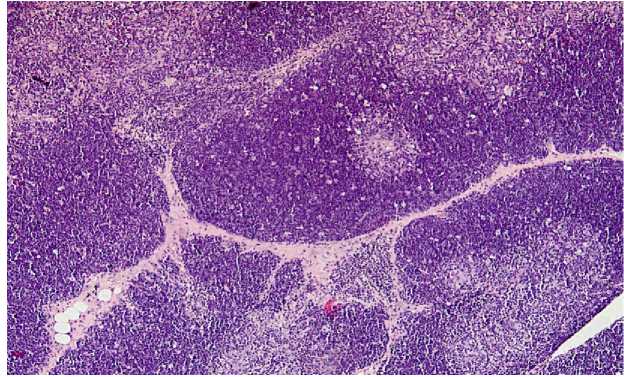

Для тимуса крыс с ожоговой травмой кожи на 4 сутки были характерны отечность междольковой стромы и жировая инфильтрация. Лимфоциты располагались рыхло и бессвязно. Также выявляли очаги периваскулярной лимфоидной инфильтрации и признаки интерстициального отека. Площадь коркового вещества была увеличена в размере, по сравнению с мозговым. В части долек наблюдали липидные включения, очаговые просветления, сосудов и трабекул.

сосудов и и стенок

локализующиеся вокруг соединительно-тканных Выражены полнокровие альтерация клеток органов сосудов гемомикроциркуляторного русла (Рисунок 3).

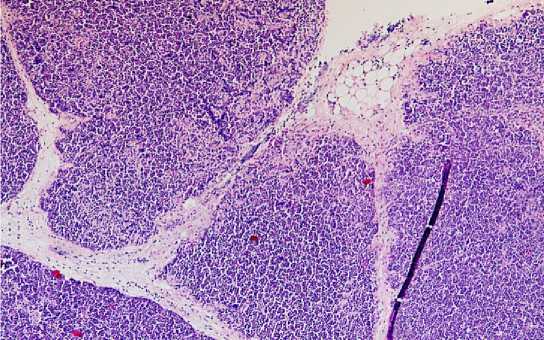

На 7 сутки ожогового воздействия в ткани тимуса строма выглядела отечной с наличием расширенных внутридольковых периваскулярных пространств. Сосуды полнокровны. Наблюдали очаги диапедеза эритроцитов, сосудистые нарушения. В корковом веществе число лимфоцитов было снижено, по сравнению с мозговым (Рисунок 4).

Рисунок 3 – Структурная организация тимуса крыс на 4 сутки после ожогового воздействия. Гематоксилин-эозин. Ув.об.10, ок.10

Рисунок 4 – Структурная организация тимуса крыс на 7 сутки после ожогового воздействия. Гематоксилин-эозин. Ув.об.10, ок.10

Рисунок 5 – Структурная организация тимуса крыс на 10 сутки после ожогового воздействия.

Гематоксилин-эозин. Ув.об.10, ок.10

К 10 суткам после ожогового воздействия в ткани тимуса строма характеризовалась умеренной инфильтрацией с небольшим количеством внутридольковых периваскулярных пространств. В корковом веществе наблюдали среди перегородок «разрыхление» соединительнотканных структур. Жировой инфильтрации не наблюдали. На протяжении всего периода наблюдения насчитывали небольшое число клеток по сравнению с их количеством в мозговом веществе (Рисунок 5).

Заключение. Таким образом, полученные в нашем исследовании данные о морфологической организации центрального лимфоидного органа указывают на вовлеченность тимуса в регуляторный и функциональный потенциал иммунной защиты в условиях ожогового процесса. Именно от функциональной морфологии тимуса, как органа иммуногенеза, зависит становление гуморальной и клеточной иммунной защиты и адекватность иммунореактивности всего организма. Результаты динамики структурных изменений тимуса являются индикатором развивающегося стресса и свидетельствуют о целесообразности системной терапии ожогового повреждения кожи на фоне подавления функций вилочковой железы.

Список литературы Морфологические особенности тимуса в условиях раневого процесса кожи

- Земсков, В. М. Изменения иммунного статуса у пострадавших от ожогов, в том числе при массовых катастрофах / В. М. Земсков, А. А. Алексеев, М. Г. Крутиков, М. Г. Лагвилава [и др.] // Вестник экспериментальной и клинической хирургии. - 2013. -Т. 6 (1). - С. 9-18.

- Золотова, Н. А. Морфофункциональные изменения ободочной кишки и иммунные реакции при холодовом стрессе у самцов и самок мышей c57bl/6 / Н. А. Золотова, И. С. Цветков, Д. Н. Хочанский, Д. Ш. Джалилова [и др.] // Клиническая и экспериментальная морфология. - 2020. -Т. 9 (4). - С. 50-64.

- Кветной, И. М. Нейроиммуноэндокринология тимуса / И. М. Кветной, А. А. Ярилин, В. О. Полякова, И. В. Князькин. - Санкт-Петербург: ДЕАН, 2005. - 160 с.

- Обыденко, В. И. Влияние Т-активина на регенерацию ожоговой раны, морфологию тимуса, надпочечников и систему гемостаза у животных в условиях эксперимента / В. И. Обыденко, A. В. Патеюк, Л. М. Баранчугова // Забайкальский медицинский вестник. -2009. - Т. 2. - С. 50-54.

- Черешнев, В. А. Морфологические изменения в центральных и периферических органах иммуногенеза при моделировании токсической гемолитической анемии на фоне острого холодового стресса / B. А. Черешнев, Е. И. Самоделкин, П. В. Косарева, Л. В. Сивакова [и др.]// Патологическая физиология и экспериментальная терапия. - 2017. - Т. 61 (3). - С. 46-51.

- Nguyen, A. V. The Dynamics of the Skin's Immune System / A. V. Nguyen, A. M. Soulika // Int. J. Mol. Sci. - 2019. - V. 20 (8). - P. 1811. -. DOI: 10.3390/ijms20081811

- Xuan Y., Guan M., Zhang S. Tumor immunotherapy and multi-mode therapies mediated by medical imaging of nanoprobes / Y. Xuan, M. Guan, S. Zhang // Theranostics. - 2021. - V. 11(15). - P. 73607378. -. DOI: 10.7150/thno.58413