Морфологические признаки кельтов эпохи бронзы и раннего железного века Сибири (методический аспект)

Автор: Ненахов Д.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 4 т.44, 2016 года.

Бесплатный доступ

В работе рассматриваются морфологические признаки кельтов эпохи бронзы и раннего железного века с территории Сибири. История изучения этого направления определяет ряд актуальных вопросов. На данном этапе исследования автора интересуют проблемы, связанные с установлением морфологии кельтов, составлением универсальной морфологической таблицы, созданием типологического листа. Основы морфологического анализа были заложены еще в работах классиков В.А. Городцова, С А. Теплоухова, М.П. Грязнова, В.Н. Чернецова и др., однако в последнее время ему уделяют особое внимание. На основании достижений этих и многих других исследователей представляется возможным перейти к визуализации и систематизации всех основных морфологических признаков кельтов эпохи бронзы и раннего железного века, а также попытаться составить из них таблицы для дальнейших исследований (выход на типологию). В статье на примере одного кельта сейминско-турбинского круга продемонстрирован набор признаков, характерный для всех подобных изделий с территории Сибири. Выделено более 75 морфологических признаков, характеризующих втулку, полотно, лезвие, ушки, сопряжение втулки и полотна, особенности технологии литья, а также орнаментацию и размеры изделия. Впервые вводится в научный оборот таблица морфологических признаков кельтов эпохи бронзы и раннего железного века. Все это позволит выйти на новый уровень их обработки (компьютерное моделирование, выход на сложные корреляционные поля, содержащие максимальное количество признаков).

Кельт, сибирь, эпоха бронзы, ранний железный век, морфология

Короткий адрес: https://sciup.org/145145784

IDR: 145145784 | УДК: 903.211.3 | DOI: 10.17746/1563-0102.2016.44.4.067-075

Текст научной статьи Морфологические признаки кельтов эпохи бронзы и раннего железного века Сибири (методический аспект)

Создание типологических и классификационных схем сопряжено со множеством трудностей: от понимания задач и возможностей типологии и классификации до построения алгоритма работы с набором признаков. Непременным условием для создания любой типологической схемы является описание предмета и его анализ. Наиболее результативен в этом плане морфологический анализ с составлением таблицы соответствующих признаков. Для его осуществления необходимо как бы разложить предмет на составляющие элементы и рассмотреть их вариативные ряды. В целом основы морфологического анализа были заложены еще в работах таких классиков, как В.А. Го-родцов [1916], С.А. Теплоухов [1929], М.П. Грязнов [1941], В.Н. Чернецов [1947], А.Х. Халиков [1977], Е.Н. Черных, С.В. Кузьминых [1989]. В по след-нее время ему уделяют особое внимание. В связи с этим следует отметить публикации А.И. Соловьева [1983], Ю.С. Худякова [1995], И.А. Дуракова [1995а], Ю.Г. Кокорина, Ю.А. Лихтер [1995] и др. по выделению конкретных морфологических признаков кельтов и их интерпретации, характеризующей функциональную специфику орудий, технологию литья, конструктивные особенности и пр. В работе О.С. Лихачевой аккумулирован опыт морфологического анализа кельтов с территории Алтая [2009].

При вычленении морфологических признаков кельтов трудно сти возникают уже при попытке сформулировать определение предмета или отнести его к конкретной группе изделий. Кельт – это топор, тесло, пешня и лопатка, орудие и оружие, а также, вероятно, и культовый атрибут, несущий определенную семантическую нагрузку. Он является полифунк-циональным и конкретно-ситуативным предметом. Это зависит не только от того, как насажена рукоять относительно бойка – продольно или поперечно, но и от более десятка других морфологических признаков. В перспективе мы попытаемся разработать такую схему, которая позволит определить функциональное назначение, культурно-хронологическую принадлежно сть и конкретное типологическое место кельта среди общей массы аналогичных изделий. Целью данной статьи является представление основных «морфов» кельтов эпохи бронзы и раннего железного века и составление на их основе таблицы морфологических признаков для дальнейших исследований.

Терминология

Археологическая лексика богата и разнообразна, однако порой это разнообразие может ввести в заблуж- дение, т.к. касается одного и того же объекта или признака. В стремлении к унификации и систематизации признаков исследователи иногда вводят серию своих дефиниций, чем зачастую усложняют анализ. В данной работе мы попытаемся аккумулировать весь доступный терминологический ряд.

Кельт – это рубящее орудие с втулкой, расположенной перпендикулярно или параллельно лезвию в зависимости от насада рукояти. Традиционно в нем выделяются три части: верхняя – втулка, средняя – полотно, нижняя – лезвие. Назовем их таксонами. Под таксоном подразумеваем группу в классификации, со стоящую из дискретных объектов, которые объединяются на основании общих свойств и признаков. Дискретный объект – это наименьшая, неделимая единица со своим набором свойств – «морфов». Таким образом, каждый таксон со стоит из набора «морфов», отличающихся размером, формой, технологией изготовления, местом расположения и пр. На данный момент у кельтов эпохи бронзы и раннего железного века, встречающихся на территории Сибири, можно выделить три структурных блока (таксона) и более 75 морфологических элементов («морфов»).

Блок I. Втулка

Втулка – это полая часть изделия, куда вставлялась коленчатая или прямая рукоять. Втулка бывает закрытая, или «слепая», и сквозная, сомкнутая и разомкнутая (рис. 1, 8, 9, г, д ). Кельты со сквозной втулкой известны с эпохи бронзы. Встречаются изделия с расплюснутыми (раскованными) и загнутыми вокруг деревянной рукояти ушками. Также есть кельты с литой сквозной втулкой, имитирующие такие ушки. Они известны по материалам памятников абашевской и срубной культур [Авдусин, 1989, с. 132]. Массово кельты со сквозной литой втулкой появились в позднем бронзовом веке. Хотя есть экземпляр из Гладунинского клада, который относят к алакульскому времени [Корочкова и др., 2013].

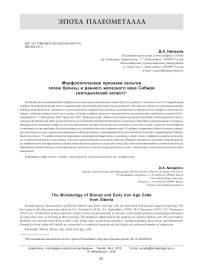

Втулка со стоит из отверстия, края и внешних стенок. Основные формы втулок в сечении: круглая (рис. 1, 1 ), овальная (рис. 1, 2 ), миндалевидная (рис. 1, 3 ), асимметричная миндалевидная с вогнутыми концами одной дуги (рис. 1, 4 ), квадратная (рис. 1, 5 ), прямоугольная (рис. 1, 6 ), в виде многогранника с прямоугольником внутри (рис. 1, 7 ). При этом в чистом виде они встречаются редко. Чаще всего углы закруглены, овалы приплюснуты (рис. 1, а , б ), иногда форма несимметричная подквадратная (рис. 1, в ).

Верхняя часть втулки в литературе часто именуется устьем. Его форма (в фас) весьма показательна и является одним из немаловажных культурно-

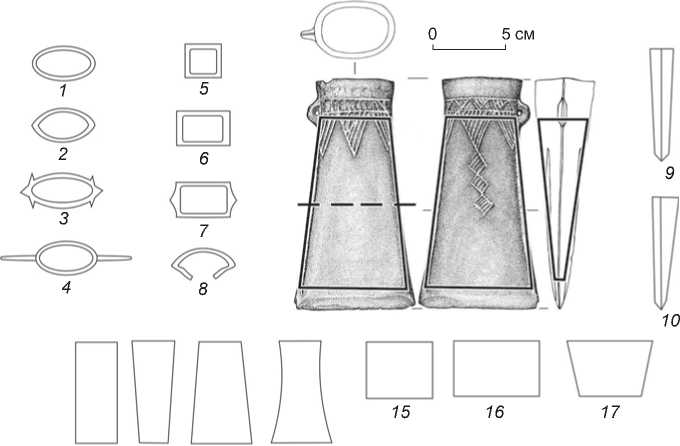

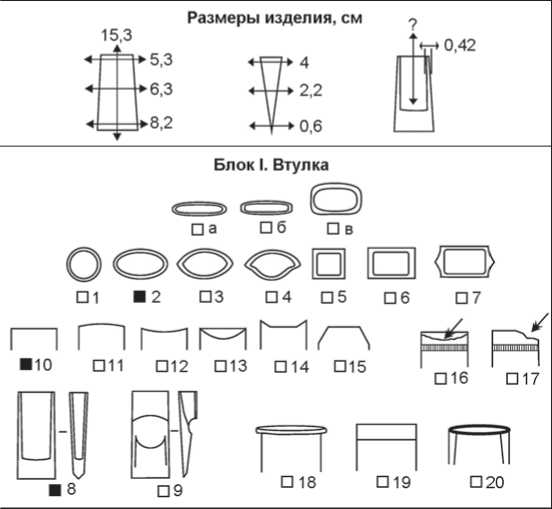

Рис. 1. Блок I. Втулка.

1–7 – сечение ( а–в – дополнительные варианты); 8 , 9 – тип ( г , д – варианты отливки сквозных втулок); 10–15 – форма устья; 16 , 17 – сработанность втулки; 18–20 – дополнительные элементы.

хронологических индикаторов. Линия устья бывает прямой (рис. 1, 10 ), выпуклой (рис. 1, 11 ), вогнутой (рис. 1, 12 ). Есть и более сложные формы: с лицевой стороны прямая, а с обратной – вогнутая (рис. 1, 13 ). Встречаются и фигурные элементы на втулке, такие как «ушки» (рис. 1, 14 ) или «плечики» (рис. 1, 15 ).

При определении функционального назначения следует учитывать сработанность втулки. Если смята узкая боковая грань устья, то предмет использовался как топор (рис. 1, 17 ), а если широкая – как тесло (рис. 1, 16 ).

На втулке можно выделить также ряд дополнительных морфологических элементов, например, валик. У кельтов эпохи поздней бронзы он поднимается до устья и становится функциональной частью втулки: служит для усиления ее кольца (рис. 1, 18 ). Вероятнее всего, для защиты от механического повреждения у некоторых кельтов раннего железного века устье втулки выполнено в виде муфты (рис. 1, 19 ). Самый простой вариант – это увеличение толщины металла в верхней части втулки (рис. 1, 20 ). В остальных случаях толщина стенки втулки и полотна кельта примерно одинакова.

Немаловажными являются и морфологические элементы во внутренней части втулки. Так, например, в раннем железном веке у некоторых сибирских кельтов в ней появляется перемычка. Данный элемент мог служить для более прочного насада рукояти. В.Н. Чернецов на основании ряда признаков, среди которых наличие перемычки является самым главным, выделяет западно-сибирский тип кельтов [1947].

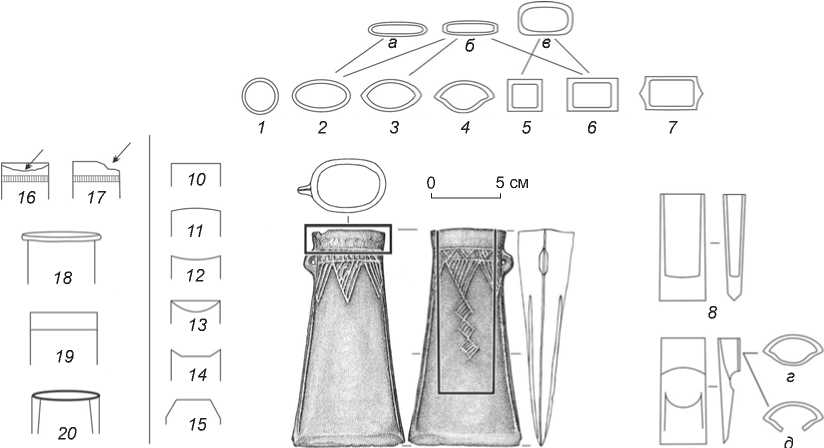

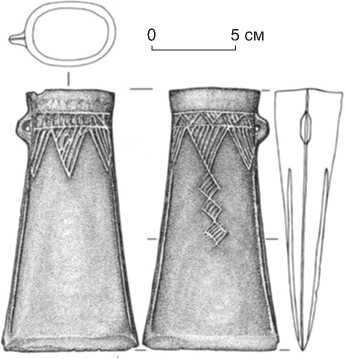

Во внутренней части втулки также можно отметить морфологические признаки, сочетание которых или же их отсутствие помогает установить культурно-хронологическую принадлежность предмета. По большей части они связаны с особенностями технологии литья, использовавшейся в то или иное время. При отливке кельта применяли сердечник, или «шишку», которую зажимали литейными створками. В эпоху раннего железного века зафиксирован прием зажима специальными выступами, именуемыми в литературе распорками, упорами, «цапфами» и пр. Задача у них одна – удержать сердечник от смещения внутри литейной формы при заливке металла [Там же; Дураков, 1995б]. Можно выделить два способа зажима: выступы крепятся на сердечник (рис. 2, 6 ) либо на створки литейной формы (рис. 2, 7 ). Число отверстий от упоров на кельтах обычно не более четырех, но встречались изделия и с большим их количеством, видимо, это был брак литья или смещение сердечника.

Со спецификой литья связан еще один морфологический признак. В сердечнике есть т.н. литниковые каналы, по которым поступает металл и выходит выделяемый газ. При заливке металл иногда остается в них, образуя выступы на краю втулки. Чаще всего они парные и симметричные (рис. 2, 2–4 ).

Следует упомянуть о ряде внешних характеристик, которые пока никто не включает в число морфологических признаков, хотя они также являются результатом технологии изготовления предмета. Речь идет о литейных швах, литниковых каналах, литейных де-

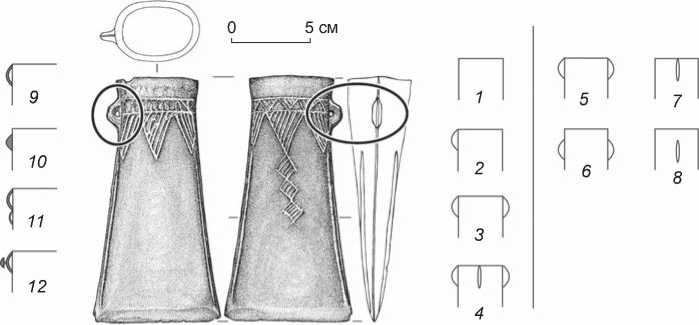

Рис. 2. Блок I. Втулка. Особенности технологии литья. 1–4 – следы от литниковых каналов; 5–7 – крепление упоров.

фектах и повреждениях во время эксплуатации, газовых раковинах и пр. Все это на сегодняшний день невозможно включить в признаковое поле, однако при анализе предмета необходимо описать.

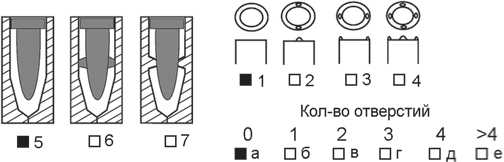

Блок II. Полотно

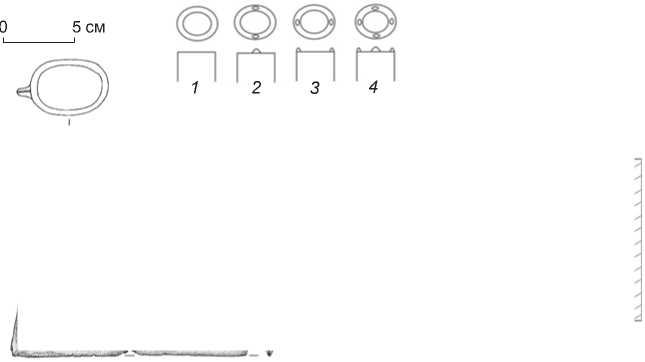

Полотно – это широкая часть бойка, которая в профиль имеет симметричную (клин) или асимметричную (полуклин) форму, что и является одним из базовых признаков функциональной принадлежности изделия: клин – топор (рис. 3, 9 ), полуклин – тесло (рис. 3, 10 ). Широкую орнаментированную грань кельта иногда именуют фаской или лицевой стороной. Считается, что у топоров чаще орнаментированы обе стороны, а у тесел только лицевая. Термин «фаска» означает скошенную часть ребра металлического предмета. И если рассматривать кельты сейминско-турбинского круга, то это определение для широкой грани полотна подходит как нельзя лучше, вне зависимости от наличия/отсутствия орнамента. Однако со временем фаской чаще стали называть именно лицевую (орнаментированную) сторону кельта независимо от формы его полотна.

Зафиксированы семь основных форм абриса полотна в фас: прямоугольная (рис. 3, 11 ); трапециевидная с зауженным низом (рис. 3, 12 ); трапециевидная с зауженным верхом (рис. 3, 13 ); аналогичная, но с вогнутыми вертикальными краями (рис. 3, 14 ); квадратная (рис. 3, 15 ); прямоугольная, где ширина полотна больше длины (рис. 3, 16 ); трапециевидная с зауженным низом, где также ширина полотна больше длины (рис. 3, 17 ).

Полотно, так же как и втулка, имеет в сечении различные формы. Можно выделить овал (рис. 3, 1), овал с заостренными краями (миндалевидная форма) (рис. 3, 2), квадрат (рис. 3, 5), прямоугольник (рис. 3, 6), многогранник с прямоугольником внутри (рис. 3, 7). Встречаются и более сложные фигуры (рис. 3, 3). У такого кельта шесть граней: две боковые, оставленные от стыка литейных форм, и четыре – т.н. крылья или вертикальные ребра же стко сти. Последние являются одним из признаков кельтов сейминско-тур-бинского круга. Сечение в форме овала с лопастями (рис. 3, 4) характерно только для кельтов-лопаток. Специфика данного типа изделия заключается в том, что втулка полая «слепая», а полотно цельнолитое и сильно уплощенное. Только у кельтов со сквозной втулкой сечение в средней части имеет овальную или линзовидную форму, при этом задняя стенка обязательно разомкнута (рис. 3, 8).

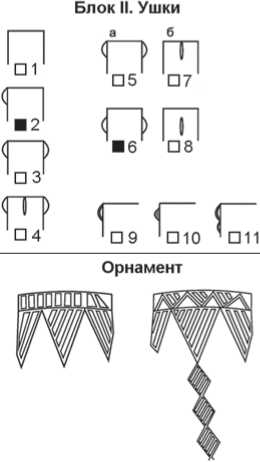

На лицевой и боковой гранях кельта бывают «ушки-петельки». Они всегда рассматривались как важный типологический и культурно-хронологический элемент. Учитывалась форма, размеры, месторасположение ушек и пр. Функциональное назначение их весьма неоднозначно. Одни исследователи считают, что это «ушки-петельки», за которые кельт привязывался к рукояти [Тихонов, Гришин, 1960, с. 27; Соловьев, 1983, с. 136; Грязнов, 1947; и др.]. По мнению других, размеры ушек слишком малы и поэтому они играли роль декоративного элемента. Кроме того, к ним могли привязывать кисти или иные украшения [Кривцова-Гракова, 1949, с. 9; Бочкарев, 2004, с. 386–387].

На кельте может быть от одного до трех ушек (рис. 4, 2–4 ). Встречаются экземпляры и без них (рис. 4, 1 ). Ушки бывают с отверстиями (рис. 4, 9 ), а также без них (рис. 4, 10 ), причем такие кельты в литературе именуют ложноушковыми. Имеют место и дополнительные элементы: грибовидные шляп-

11 12 13 14

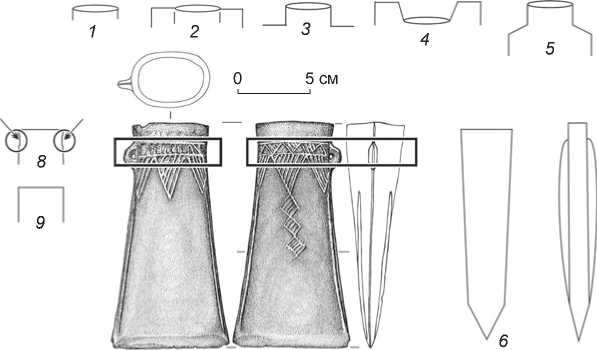

Рис. 3. Блок II. Полотно.

1–8 – сечение; 9 , 10 – форма в профиль; 11–17 – абрис в фас.

Рис. 4. Блок II. Ушки.

1–4 – количество; 5–8 – место расположения; 9–12 – дополнительные признаки.

ки (рис. 4, 12 ), ушко меньшего размера под основным (рис. 4, 11 ). Не стоит исключать вариативность признаков и брак литья. Встречаются изделия, у которых ушки не до конца отлиты. Немаловажную роль играет месторасположение ушек. Они отливались либо на узкой грани кельта на уровне втулки (рис. 4, 5 ) или «пояска» (рис. 4, 6 ), либо на широкой на том же уровне (рис. 4, 7 , 8 ).

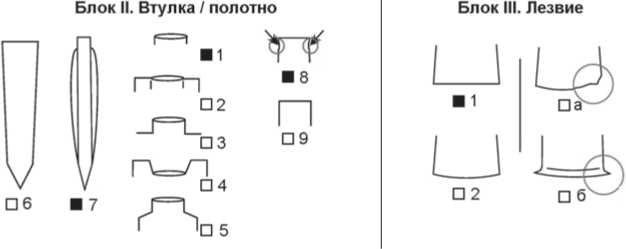

Далее речь пойдет об области кельта, расположенной между устьем втулки и верхней частью полотна. К примеру, у изделий сейминско-турбинско-го круга эта область именуется шейкой (рис. 5, 8). Она всегда орнаментирована «пояском-лесенкой». Если на этих кельтах есть ушки, то они расположе- ны именно в области шейки [Черных, Кузьминых, 1989, с. 38–63]. Еще одним важным признаком является степень выраженности втулки относительно полотна. У некоторых кельтов втулка шире полотна и характерно выдается в профиль (рис. 5, 7). Однако не у всех изделий эта область особо выражена (рис. 5, 9). По крайней мере, выглядит это несколько иначе: втулка органично «вписана» в полотно и не выделяется (рис. 5, 1, 6).

Для кельтов-лопаток и кельтов-тесел характерно наличие плечиков. У данных изделий втулка в сечении обычно овальной формы (могут быть варианты). Она сильно возвышается над полотном или, наоборот, впущена в него. Встречаются следующие вари-

5 cм ea

Рис. 5. Блок II. Сопряжение втулки и полотна.

1-5 - варианты сочетания втулки и полотна по устью кельта; 6 , 7 - степень выраженности втулки относительно полотна; 8 , 9 - область «шейки» кельта.

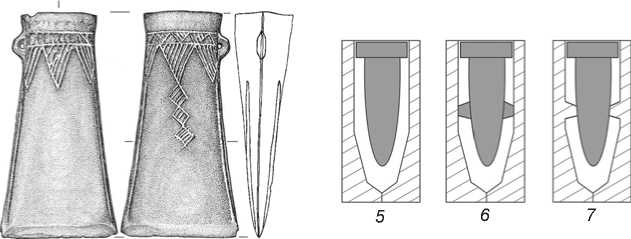

Рис. 6. Блок III. Лезвие.

1 , 2 - форма кромки; а , б - деформация лезвия во время эксплуатации.

анты: втулка на уровне плечиков полотна (рис. 5, 2 ), над полотном, плечики которого прямые (рис. 5, 3 ) или опущены под небольшим углом (рис. 5, 5 ); втулка утоплена в полотно (рис. 5, 4 ).

Блок III. Лезвие

Собственно лезвием является острый край режущего или рубящего орудия. У кельтов его кромка бывает прямой и выгнутой (рис. 6, 1, 2). Судя по литейным формам, она изготавливалась осмысленно. Однако зачастую лезвие проковывали, и оно меняло форму, становилось более выгнутым с выступающей за ширину полотна кромкой (рис. 6, б). Иногда один край сильно стачивался и сминался, этот признак в литературе именуется «пятка» и характерен для рубящего орудия - топора (рис. 6, а). Два последних признака не являются морфологическими, но они очень хорошо отражают функциональную принадлежность из делия. При анализе, скорее всего, правильнее будет учитывать ту форму лезвия, которая дошла до нашего времени, и избегать предположений, какой она была изначально.

Отдельно следует упомянуть кельт-молот [Агапов, Дегтярева, Кузьминых, 2012, с. 52]. Он имеет все признаки кельта, выделенные нами, и лишь одна особенность отличает данное изделие: вместо лезвия у него боек - элемент ударного инструмента. И все же, возможно, изначально кельт отливался как рубящее орудие, но в ходе эксплуатации лезвие было сильно смято, и инструмент стали использовать как ударный.

Метрические особенности изделий

Метрическая характеристика - один из основных критериев в типологии. Зачастую именно на основании метрической корреляции мы распределяем изделия по разным группам. У кельта должны быть измерены высота изделия и глубина втулки, широкая и узкая грани в устье, основании лезвия и центральной части полотна. Необходимо также измерить боковые грани лезвийной части. Следует отметить, что иногда лезвие проковано, и в таком случае измерение проводится у его основания, размер которого максимально близок к длине лезвия до проковки.

Из специфических можно выделить промер толщины стенок изделия, его массу и объем. В дальнейшем это позволит оперировать такими категориями, как объемы тиглей, льячек, необходимые запасы бронзы для изготовления кельта того или иного типа.

Орнамент

Мы не будем разбирать все типы элементов орнамента, потому что это тема отдельного научного исследования. Однако следует обозначить, что в литературе встречаются два варианта передачи орнамента: «развертка» и «в плоскости». Для составления нашей таблицы подходит второй.

Следует отразить еще один немаловажный аспект, касающийся орнамента, – технику нанесения. В большинстве случаев она зависит от технологии изготовления самого кельта. Пока зафиксированы три способа.

-

1. Отливка в каменной литейной форме. Орнамент процарапан или вырезан на камне. Линии ровные, углы фигур плотно прилегают друг к другу. Может быть несколько идентичных рисунков, т.к. каменные формы многоразового использования.

-

2. Отливка в глиняной форме. Орнамент наносился острым предметом по сырой глине, как на литейной форме, так и на модели. Порой линии неровные, углы фигур несомкнутые и даже надвигаются друг на друга. Одинаковых рисунков практически не встречается, т.к. глиняные формы, по сути, одноразовые.

-

3. Отливка в металлической опоке. Орнамент вырезан на литейной форме или на модели, по которой изготавливали кельт. Следовательно, линии либо выпуклые, либо вогнутые. Также встречаются скульптурные изображения. Одинаковый орнамент зачастую с дефектами от многократного литья в одной и той же форме.

Независимо от материала литейной формы после отливки на изделие могли наносить дополнительные элементы орнамента в техниках чеканки и процарапывания, а также фигурные налепы.

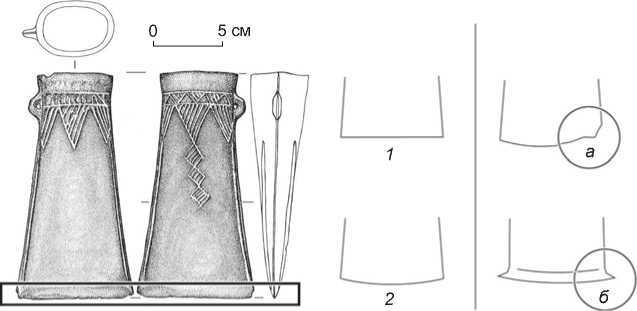

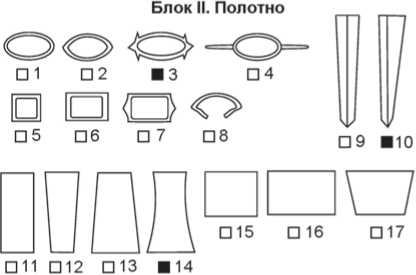

Таблица морфологических признаков

Все выделенные блоки собраны на один тип-лист, где представлена схема отмеченных выше морфологиче- ских признаков (рис. 7). Благодаря этому тип-листу на этапе описания и первичного анализа даже не специалист сможет наиболее полно охарактеризовать любой кельт с территории Сибири. Чтобы таблица стала исходной рабочей карточкой, необходимо добавить области для следующей информации: место публи-кации/хранения предмета; его инвентарный номер, если таковой имеется; характер и место обнаружения предмета; номера морфологических признаков конкретного изделия.

На основании таблицы морфологических признаков можно ввести алгоритм описания предмета. Начать следует с характеристик материала, из которого изготовлен предмет, дать основные метрические показатели изделия (высота и ширина). Затем необходимо описать выделенные блоки и морфологические особенности внутри них: втулка – фигура в сечении, форма устья, внутреннее устройство, особенности литья и пр.; полотно – форма в профиль, абрис в фас, фигура в сечении, ушки и пр.; лезвие. Отдельно стоит характеристика орнамента, место его расположения и способ нанесения.

Вот пример описания кельта, использованного в публикации [Молодин, Нескоров, 2010, с. 63]. Изделие отлито из бронзы. Его длина 15,3 см, ширина по лезвию 8,2, размер устья по длинной оси 5,3, по короткой – 4,0 см. Втулка кельта закрытого типа («слепая»), без дополнительных элементов по устью, в сечении овальная. Полотно в профиль симметричное и имеет форму клина. Абрис в фас в виде трапеции с зауженным верхом и вогнутыми вертикальными краями. Под втулкой со стороны широких граней фиксируется по паре ребер жесткости. Сечение овальное с «крыльями». У данного изделия одно боковое ушко с отверстием, расположенное под устьем, на уровне шейки кельта (в области пояска). Лезвие прямое, слегка проковано.

На одной стороне кельта орнаментальный поясок состоит из параллельных, вертикальных линий, образующих горизонтальную «лесенку», на другой – из заштрихованных треугольников вершинами вниз. Под ним с обеих сторон изображены «свисающие» равнобедренные треугольники (тоже заштрихованные), а на одной под центральным – еще и вертикальная цепочка из трех заштрихованных ромбов. Орнамент наносился по сырой глине на створки литейной формы.

По опубликованной картинке достаточно сложно судить о степени сработанности данного экземпляра. Прямое ровное лезвие, втулка без замятин, отсутствие механических повреждений на полотне указывают на то, что после отливки кельт либо не был в употреблении, либо использовался в течение совсем малого времени.

В заключение хочется подчеркнуть, что данное исследование не претендует на полноту и закончен-

Краткие сведения о предмете

Случайная находка, место обнаружения не известно. Находится в частной коллекции.

По типологии В.Н. Черных, С.В. Кузьминых [1989] - К-20.

Блок I. Особенности технологии литья

Место публикации / хранения

Молодин В.И., Нескорое А.В. Коллекция сейминско-турбинских бронз из Прииртышья (трагедия уникального памятника - последствия бугровщичества XXI века) И Археология, этнография и антропология Евразии. 2010. № 3. С. 58-71, рис. 9.

|

Блок I |

Блок II |

Блок III |

|||

|

Втулка |

Особенности технологии литья |

Ушки |

Полотно |

Втулка / полотно |

Лезвие |

|

2, 10, 8 |

1, 5а |

2, 6, 9 |

3, 10, 14 |

1, 7, 9 |

1 |

Рис. 7. Таблица морфологических признаков кельтов Сибири эпохи бронзы и раннего железного века.

ность, список морфологических признаков можно добавлять в любое время и в любом объеме, т.к. система их характеристики открытая. При этом она позволяет выйти на типологию кельтов и попытаться построить модели их генезиса с учетом максимально полного набора морфологических признаков. Кроме того, для обработки данных может быть разработана компьютерная программа, которая будет способствовать объективности полученных результатов.

Список литературы Морфологические признаки кельтов эпохи бронзы и раннего железного века Сибири (методический аспект)

- Авдусин Д. А. Основы археологии. -М.: Высш. шк., 1989. -132 с.

- Агапов С. А., Дегтярева А. Д., Кузьминых С.В. Металлопроизводство восточной зоны общности культур валиковой керамики//Вестн. археологии, антропологии и этнографии. -2012. -№ 3. -С. 44-59.

- Бочкарев В. С. О функциональном назначении петель-ушек у наконечников копий эпохи бронзы Восточной Европы и Сибири//Археолог: детектив и мыслитель: сб. ст., посвящ. 77-летию Л. С. Клейна. -СПб.: Изд-во СПб. гос. ун-та, 2004. -С. 384-408.

- Городцов В.А. Культуры бронзовой эпохи в Средней России//Отчет Императорского Российского Исторического музея за 1914 г. -М.: , 1916. -С. 59-104.

- Грязнов М.П. Древняя бронза Минусинских степей//Тр. отдела истории первобытной культуры Государственного Эрмитажа. -1941. -Т. I. -С. 137-171.